রবীন্দ্র বিদূষণের নেপথ্যে পার্থিব ঈর্ষা, অবিবেচনাময় ক্ষুদ্রত্ব যেমন ছিল তেমনই হয়তো রবীন্দ্র-চরিত্রের কোনও কোনও ত্রুটিও কৌতুকের কারণ হিসেবে কাজ করেছে। তবে এ-সমস্ত বিদূষণের যে অংশ অহেতুক-ঈর্ষাসঞ্জাত সে-অংশগুলি যে সংবেদনশীল মানুষটিকে কষ্ট দিত সন্দেহ নেই!

‘২য় ভক্ত। এই একবার বিলেত ঘুরে এলেই ইনি P.D. হয়ে আসবেন।

৩য় ভক্ত। P.D. কি?

২য় ভক্ত। Doctor of Poetry.

৩য় ভক্ত। ইংরেজরা কি বাংলা বোঝে যে এঁর কবিতা বুঝবে?

৪র্থ ভক্ত। এ কবিতা বোঝার তো দরকার নেই। এ শুধু গন্ধ। গন্ধটা ইংরাজিতে অনুবাদ বলে নিলেই হোল।’

কথাগুলো একালের সমাজমাধ্যমে কোনও যশলিপ্সু বাঙালি কবিকে ট্রোল করার জন্য লেখা নয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ‘আনন্দ বিদায়’ নামের ব্যঙ্গ-নাটিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছিলেন। শুধু কি দ্বিজেন্দ্রলাল? রবীন্দ্রনাথকে কতজন যে কতরকমভাবে ঠাট্টা করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তরুণ রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই পড়ে লিখেছিলেন ‘উড়িসনে রে পায়রা কবি/ খোপের ভিতর থাক ঢাকা।’ শুধু যে রবীন্দ্রনাথের কবিতাই ঠাট্টার বিষয়, তা নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রাপ্তি নিয়েও রসিকতার শেষ নেই।

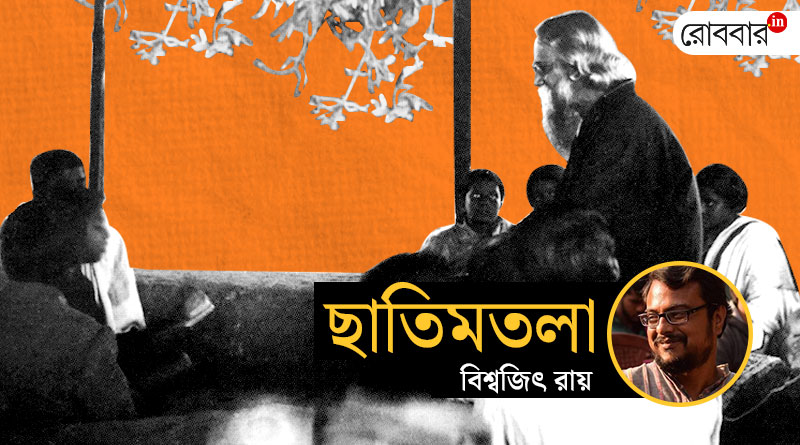

পড়ুন আরও ছাতিমতলা: বাঙালি লেখকের পাল্লায় পড়ে রবীন্দ্রনাথ ভগবান কিংবা ভূত হচ্ছেন, রক্তমাংসের হয়ে উঠছেন না

১৯৩২। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ অধ্যাপকের কাজ পাওয়ায় ‘শনিবারের চিঠি’-তে সজনীকান্ত খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। লিখলেন, ‘কবীন্দ্রেরে লুব্ধ করে করেছ একি দেশবাসী/ মাস্টারিতে দিয়েছ তারে চড়ায়ে/ হায় গো কবি, ঠাট্টা যারে করিতে আগে উল্লাসি/ গর্তে তারি আপনি এলে গড়ায়ে।’ অস্যার্থ যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করতেন রবীন্দ্রনাথ এখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই লোভে পড়ে (টাকা ও যশের লোভ) তিনি শিক্ষকতা করছেন। শুধু প্যারডিই লেখা হল না রবীন্দ্রনাথের কার্টুনকল্প ছবিও আঁকা হল। এসব খবর নিয়েই আদিত্য ওহদেদারের বহুপঠিত গ্রন্থ ‘রবীন্দ্র বিদূষণ ইতিবৃত্ত’ । এ তো নিতান্ত ‘সমালোচনা’ নয়– ‘বিদূষণ’। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, খ্যাতি থাকলেই অখ্যাতি থাকবে, কারণ দু’টি। প্রথমত, মানুষ মাত্রেই দোষশূন্য নন। দ্বিতীয়ত, মানুষ মাত্রেই ঈর্ষাপরায়ণ। রবীন্দ্র বিদূষণের নেপথ্যে পার্থিব ঈর্ষা, অবিবেচনাময় ক্ষুদ্রত্ব যেমন ছিল তেমনই হয়তো রবীন্দ্র-চরিত্রের কোনও কোনও ত্রুটিও কৌতুকের কারণ হিসেবে কাজ করেছে। তবে এ-সমস্ত বিদূষণের যে অংশ অহেতুক-ঈর্ষাসঞ্জাত সে-অংশগুলি যে সংবেদনশীল মানুষটিকে কষ্ট দিত সন্দেহ নেই!

তাঁর জীবনে দু’-রকম দুঃখ। একদিকে বড় দুঃখ– জীবনে কতরকমভাবে যে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। বিশেষ করে স্নেহভাজন অনুজদের মৃত্যু। হারিয়েছেন পুত্র শমীন্দ্র আর কন্যা রেণুকাকে। সন্তানশোকের মতো গভীর শোকাবহ দুঃখ আর কী হতে পারে! স্নেহভাজন বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু হয়েছে, স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে– এসবই ঘটেছে পরপর, কম সময়ের ব্যবধানে। এই সমস্ত বড়-বেদনার তুলনায় পার্থিব বিদূষণের কষ্ট তো কিছুই নয়! প্রশ্ন হল, কীভাবে এসবের হাত থেকে মনকে নিরাময় দিতেন তিনি? ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যকে চিঠিতে লিখছেন, ‘গাছের উপরে যে সূর্য্যের তাপ এসে পড়ে সেই তাপকে গাছ নিজের প্রাণ-ভাণ্ডারে সঞ্চিত করতে পারে। দুঃখ আমাদের ঐশ্বর্য্য হয়ে ওঠে যদি আমরা তাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারি।… দুঃখ যখন আমাদের মারতে থাকে তখন তাকে অস্বীকার করতে পারি এমন শক্তি আমাদের আছে। বস্তুত সেইটেই মানুষের বীরত্ব।’ এই চিঠি যখন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ তার আগে লেখা হয়েছে নাটক ‘মুক্তধারা’, সেখানে রয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো চরিত্র। সে চরিত্রটি দুঃখের মার গ্রহণ করার উৎসাহেই বীর। তার গানেও আছে সে কথা।

পড়ুন আরও ছাতিমতলা: দেশপ্রেম শেখানোর ভয়ংকর স্কুলের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এমন স্কুল এখনও কেউ কেউ গড়তে চান

এ তো গেল বড় দুঃখের কথা, যে কষ্ট আর অপমান ‘বিদূষণ’ থেকে, তাকে কীভাবে সামলাতেন তিনি? নিরুত্তর থেকে অগ্রাহ্য করতেন। আবার কখনও বা হেসে শমিত করতেন অপমানের জ্বালা। তাঁর নামে অনেক সময়েই ভুল-খবর ছাপা হত। সে সবে যাতে অহেতুক বিব্রত না হন, তার জন্য হাস্যই উপায়। খেয়াল রাখতেন যিনি তাঁকে অহেতুক অপমান করছেন তাঁর প্রতি যেন কোনও অবস্থাতেই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে না-ওঠেন। পশুপতি ভট্টাচার্যকেই ২৮.২.৩৭ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন, ‘যাই হোক আমাকে রাগী মেজাজের লোক বলে ভুল কোরো না– আমার সহজেই হাসবার ক্ষমতা আছে, সেই হাস্যরস অহিংস নীতির সহায়তা করে।’ হাসির মতো ওষুধ আর কী আছে?

তবে সব কি আর হাসির ওষুধে উড়িয়ে দেওয়া যায়! কবি মন তো অভিমানীও। বিশেষ করে যে অনুজদের স্নেহ করেন তিনি, যদি এমন কথা শুনতে পান সেই অনুজরাই কেউ কেউ তাঁর প্রতি বিরুদ্ধ কথায় সায় দিয়েছেন, তখন অভিমান হয় তাঁর। সেই অভিমান অবশ্য জমিয়ে রাখেন না, প্রকাশ করেন। সেই প্রকাশ কখনও কখনও হয়ে ওঠে কবিতা। আধুনিক প্রতিভাবান তরুণ কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল দ্বান্দ্বিক। জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত– এঁদের কবি-প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথ যেমন সব-সময় সুবিচার করতে পারেননি তেমনি এঁরাও হয়তো নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলা কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতের প্রতি সব-সময় রসস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করেননি। মনে হয়েছে তাঁদের রবীন্দ্রনাথের সময় অতিক্রান্ত, নতুন সময়ের পক্ষে অনুপযুক্ত তাঁর লেখা। তিনি সাবেকি, আধুনিক নন। এই অভিযোগ রবীন্দ্রনাথকে দু’-ভাবে আলোড়িত করেছে। ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে তিনি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে নিবারণ চক্রবর্তী নামে এক কবিকে দাঁড় করিয়েছেন– রবীন্দ্র কবিতার তীব্র সমালোচক নিবারণ। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রিয় মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে শুধু কৌতুকের জগতেই আটকে থাকেনি তা– কবিতার নন্দনতত্ত্বের নানা ইঙ্গিত রয়েছে সেখানে।

১৯৩৯ সালে অবশ্য কৌতুক নয়, বিরুদ্ধতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে অভিমানই প্রকাশ পেল। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর মাসে ভবানীপুরে ‘নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ’-র সর্বভারতীয় সম্মিলনে বুদ্ধদেব বসুর সূত্রে এমন কথা উঠল ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজের কবি রবীন্দ্রনাথের সময় গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অভিমানী উচ্চারণে লিখলেন, ‘খবর এল, সময় আমার গেছে/ আমার গড়া পুতুল যারা বেচে/ বর্তমানে এমন তরো পসারী নেই;’।

সময় নির্মম। এই সমস্ত তাৎক্ষণিক মান-অপমান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অতিক্রম করে সাহিত্যের ঘরে যা কালজয়ী হওয়ার তাই হয়। তবে এটাও শেখার ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ বড় দুঃখকে আত্মস্থ করছেন আর পার্থিব অপমানের সঙ্গে নানাভাবে বোঝাপড়ায় এগোচ্ছেন। তবে কখনও ব্যক্তি-মানুষের প্রতি সহিংস আচরণ করছেন না। একদা রবীন্দ্র-বিদূষণকারী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে অসম স্নেহময়-সখ্যের নিবিড় সম্পর্ক ছিল তাঁর।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved