‘থানা থেকে আসছি’-তে হ্যামিলটনে গিয়ে গয়নার অর্ডার দেওয়ার কথা বলেন ছায়াদেবী, মাথায় টুকরি নিয়ে ‘হাটে বাজারে’তে শাক সবজি বেচেন সমান দক্ষতায়, আবার ‘দেয়া নেয়া’য় খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে শোকসন্তপ্ত মা। আপার ক্লাসের নির্মমতা তিনি বহুকালের অর্জিত দক্ষতায় ফুটিয়ে তুললেও, আমার ব্যক্তিগত মত, তা কখনওই ওর চোখে মুখে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয়নি– কোথাও যেন নিজের চোখে চোখ রেখে সে পার্টগুলোয় অভিনয় করতেন না। ‘হারমোনিয়াম’, ‘আরোগ্য নিকেতন’ বা ‘নির্জন সৈকত’-এ ছায়াদেবী যতখানি সাবলীল, ততখানি বোধহয় আর কখনও নয়।

বাড়িতে কতকগুলো ‘সচিত্র শিশির’ খুঁজে পেয়েছিলাম গরমের ছুটিতে, কারের ওপর প্রায় ৪০ বছরের ‘আপাঞ্জাল’ হাঁটকাতে গিয়ে। ঠাকুরদার ‘অ্যাসপ্রে অ্যান্ড ড্রিউ’য়ের ধূলি-ধূসরিত বাক্সের ডালা খুলে ইংরেজি, ফরাসি উপন্যাস, প্যারিস ফোটোগ্রাফের থ্রিডি সংকলন এবং লাল-নীল সেলোফেনওলা চশমা, আর ঢাকার বাড়ির দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে সযত্নে রাখা ছিল ১৯৩৬ সালের পত্রিকাগুলো। ন্যাপথলিনের পুরনো গন্ধের সঙ্গে আরও কীসব অপরের জমানো স্মৃতি ঢুকে পড়েছিল মাথায়, তার নামও জানা ছিল না, ধরতেও পারিনি কেন অমন আকুলতা জাগিয়ে দিয়েছিল গরমের দুপুরে। ভেবেছিলাম সময় করে জেনে নেব বুড়োর কাছে।

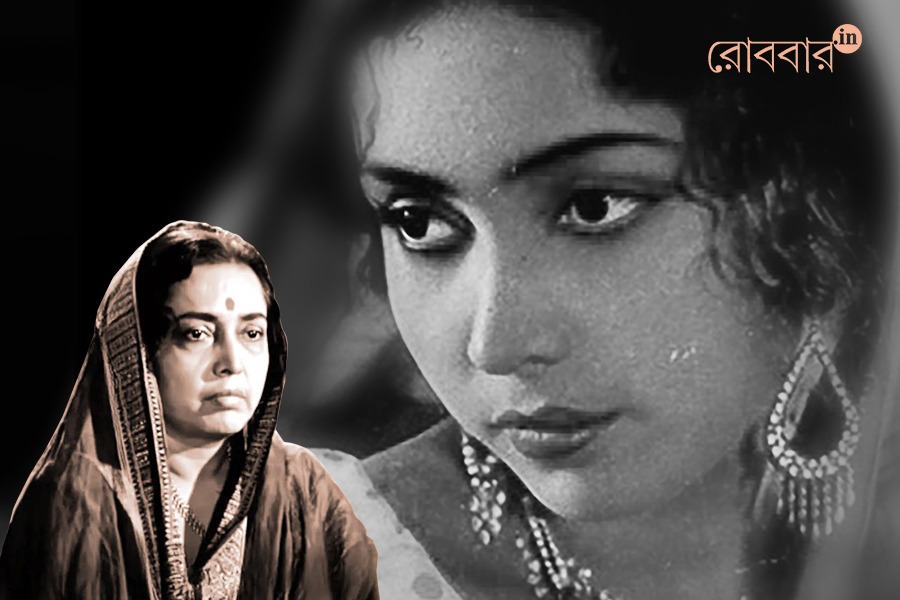

পত্রিকার গোড়াতেই ছায়াদেবীর একখানা ছবি। চোখ আটকে গিয়েছিল। টলটলে লাবণ্যময়ী চেহারা, বাঘ-ডোরা প্রিন্টঅলা কুঁচি দেওয়া ম্যাগি হাতা ব্লাউজ পরা ঘোমটা টানা ছবি। প্লাক করা ভুরু, সামান্য কোঁকড়ানো পাতা কাটা চুল কপালের দু’পাশ দিয়ে কান ঢেকে নেমেছে ইয়াব্বড় কল্কে প্যাটার্নের কানের দুলের ওপর– তলায় আবার বিয়েবাড়ির পর্দায় যেমন থাকে তেমনই রিডিকুলাস ঝুলঝুলি। চোখ দু’টি স্টানিং, মাথাটা ঈষৎ নিচু করে চড়া লিপস্টিকের পোচ মারা ঠোঁটে স্মিত হাসির ছোঁয়া দুলিয়ে ঈষৎ ওপর পানে চেয়ে আছে। দেখলাম, পত্রিকার গোড়ায় হলিউডের জেন ওয়াট, ফ্লোরেন্স রাইস, জিন আর্থার, শ্রীমতী ভাজিরি এবং গ্রেস মুরের ছবিও ছেপেছে। শেষ সংখ্যায় পিঠে দোনলা বন্দুক ঝুলিয়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে প্রমথেশ বড়ুয়া, নিউ থিয়েটার্সের ‘মুক্তি’ ছবির বিজ্ঞাপন। তলায় কেন ‘অনাথ আশ্রম’ ছবির জগদীশ এবং উমার ছবি বলতে পারব না, এবং কেউ যদি বলেন যক্ষীবুড়ি উমার সঙ্গে বড়ুয়া বাবাজির চেহারার আশ্চর্য মিল– তাহলে সেটি তাঁরই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ইসে, আমার সে বিষয়ে কোনও মতামত নেই। যাই হোক।

ছায়া দেবীর (Chhaya Devi) যে-চেহারার বর্ণনা দিলাম, সেটি ওই সময়কার পর পর বেশ কয়েকটি ছবিতে দেখব। পরবর্তীকালে ছায়া দেবীর চোপাভাঙা যে বলিষ্ঠ ছবি দেখতে আমরা অভ্যস্ত, যে গালভাঙা মুখে কড়ায় খুনতি-ঘষা গলায় উনি ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র থেকে এনটায়ার বাঙালিকে ধমকাবেন, টেরোরাইজ করে চমকে উঠতে বাধ্য করা ছাড়াও ঘুমের মধ্যে ধড়মড় করে ঘেমে নেয়ে ‘মাইরি বলছি আমি না, সতীশ চুমু খেয়েছে’ বলে জেগে বসতে বাধ্য করবেন, সেটি আরও বছর ২০ পরের চেহারা। তার আগে, ধরা যাক ‘বর্মা যাত্রা’ বা ওই সময়কার অন্য ছবি দেখলে ছায়া দেবীর অংশগুলো কোনওক্রমে সহ্য করা যায়, বাকি গল্পের কী হল, তা ‘ওয়াক ওয়াক’ শব্দে বমি করার সময় ঠিকঠাক শুনতে পেয়ে থাকলে তা একেবারেই আপনাদের কেরামতি। বর্মা যাওয়ার পথে এরিকা পাম লাগানো বনমধ্যে কেন একজন ডান্ডার মাথায় অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পাকিয়ে বল্লমের ফলা বানিয়ে দর্শকদের আতঙ্কিত করবে, সেটা বোধগম্য নয়। বংশী চন্দ্রগুপ্ত না থাক, এতখানি ছেলেখেলাও কি করা যায়? একটানা হলিউডের মেটিনি আইডলদের পোর্ট্রেট ছাপানো হচ্ছে মানে তো তাদের ছবি দেখার অভিজ্ঞতাও ছিল। আর একটু যত্নের সঙ্গে কি সিনেমা বানানো যেত না?

উত্তরটা আদতে ফ্রেমিং দেখলে বেশ খানিকটা বোঝা যায়। স্টেজে যা দেখি, মঞ্চের চৌখুপি যে ছবিতে অভ্যস্ত করেছে, গোড়ায় এদেশের পরিচালকরাও চলচ্চিত্রে তেমনই দৃশ্যের পুনরুৎপাদনে মনোনিবেশ করেছেন। অভিনয় এবং ডান্ডার মাথায় অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পাকিয়ে বল্লমের ফলা তৈরি দর্শকদের হেলা করার জন্য নয়, বরং তাদের অভ্যাসের আস্তরণে যাতে আচমকা চিড় না ধরে সেই কারণেই হয়তো। যাঁরা অভিনেতা, তাঁরা পাশাপাশি চুটিয়ে এবং দাপটের সঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করছেন এবং তাঁদের নামডাক মঞ্চাভিনয়ের জন্যই অনেক বেশি– লোকে তাঁদের সেই কারণেই মনে রেখেছে, দু’-পয়সার বায়োস্কোপের বদৌলতে নয়। এর পর যাঁরা সহশিল্পী হবেন, তাঁরা জীবনে কখনও সখনও এক আধবার মঞ্চে পা দেবেন। তাও ধরে বেঁধে নামাতে হবে, এবং ‘স্টার ইমেজ’ বলতে যা বুঝি, সেটুকু বরকরার রাখতে তারা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক পালা ছাঁটবেন অভিনয় জীবন থেকে। ‘ঝিন্দের বন্দী’তে উত্তমকুমার রাজা সাজলেও, সেটি আধুনিক ফেন্সিং ফয়েল, এপ্পে হাতে দস্তুরমতো পশ্চিমি কেতায় অভ্যস্ত একজনের যেন-বা অনেকটাই টাইম মেশিনে চেপে অন্য কোনও সময়ে পরিভ্রমণে যাওয়ার মতো– তারা যে আবার ফিরে আসবে ‘ইহলোকে’, সেটা দর্শক জানে। দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে স্বাভাবিক জগতে পা রাখার আগে জানবেন ঝিন্দের রাজকুমার সেই একই জগতে ফিরে এসেছেন, গদা হাতে খোক্কোশদের পিছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন না– এই বিশ্বাস পেক্ষাগৃহে আলো নেভা থেকে স্ক্রিনে ‘সমাপ্ত’ ফুটে ওঠার মাঝের সময়সীমার মধ্যে তৈরি করতে পরিচালক থেকে নায়ক সমান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ‘ভক্ত প্রহ্লাদ’-এ তা নয়। সে ছবির দর্শকরা মাটির পৃথিবীতে পা-ই রাখে না হল ছেড়ে বেড়নোর পর বেশ কিছুকাল। দলমাদল টাইপের বিনা হাতে নজরুলকে যতই হাস্যকর দেখাক– বা ওই চেহারা নিয়ে লেভিটেশন, তাও ঢেঁকিতে চেপে, যে ডিভাইন ইন্টারভেনশন সত্ত্বেও একেবারেই ইমপসিবল– ব্যাপারটা যে ‘নির্মীত সত্য’ সেটা দর্শকের মনে হয় না। ছায়া দেবী দর্শকদের এই ঢেঁকিতে চড়ে উড়ে বেড়ানোর সময় থেকে একটানা দাপিয়ে কাজ করেছেন। সচিত্র শিশিরের ১৬তম বর্ষের ১ম সংখ্যায় তাঁর যে ছবির উল্লেখ করেছি, তার তলায় পরিচয় লেখা আছে ‘ছায়া দেবী’ – ৪৭শ সংখ্যায় লেখা ‘শ্রীমতি ছায়া দেবী। গোলাপি হাফটোন ছবি, কানপাশা, নাকছাবি, মোটা সোনার হার, মুখের ডানদিকে আলো এসে পড়েছে, মতিমহল থিয়েটারের ‘রাঙা বৌ’ ছবির নাম ভূমিকায়– ছবিটা ‘রূপবাণী’তে দেখানো হচ্ছিল। এক বছরে এই অভিনেত্রী কতখানি পথ পেরিয়ে এসেছেন, তা এই বলিষ্ঠ ছবি থেকেই পরিষ্কার, এবং সুযোগ পেলেই একেবারে ছক ভাঙা অভিনয় করছেন। তাঁর একক উপস্থিতি আধুনিক অভিনয় স্টাইলের ভবিষ্যৎ রূপটি কেমন হবে, তার পরিষ্কার একটি ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে। এবং বাকিদের সাবেক অভিনয় রীতি যে ক্রমে চলচ্চিত্র থেকে মুছে যাবে, তাও বুঝতে অসুবিধে হয় না– বা হয়তো অতখানি সচেতন কোনও গা-জোয়ারি ছিল না আদপেই। আমি সবটাই এভাবে দেখছি কারণ মাঝে প্রায় নব্বই বছরের ব্যবধান– তবু, ছায়া দেবী এই দু’টি ধারার মাঝে নিজস্ব কায়দা হাতড়ানোর সময়েও পর্দায় উপস্থিত হলে আর কারওর দিকে যে চোখ যায় না, এটা আমি বেশ খেয়াল করেছিলাম।

কী একটা অমোঘ টান বাকিদের মুছে দিয়েছে বরাবর– অমন শান্ত চোখে অতখানি আগুন আর কোনও বাঙালি অভিনেত্রীর ছিল না। পশ্চিমি সুন্দরীদের মতো কাটা কাটা চেহারা নয়, ফিগার বলতে মার্লেন দিত্রিচ নয়, আভা গার্ডনার স্মাইল– উহুঁ… তবে পেলে খেয়ে ফেলবেন। ১৯৩৭ মানে ঠাকুরদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা নিমগ্ন– তা কেমন নিমগ্ন সে এই ছবিগুলো জমিয়ে রাখা থেকেই পরিষ্কার। আসর মাতিয়ে রেখেছিলেন অবিশ্যি কানন বালা– জাল মার্চেন্টের সঙ্গে তাঁরও একটা ছবি দেখেছিলাম। জগৎটা কেমন ছিল বুঝতে হলে ইম্পিরিয়েলের চা খেতে খেতে ডোয়ার্কিনের ‘বুলবুল’ অর্গান বাজিয়ে গান গাওয়া সন্ধে, তিরিশোর্ধ্ব বাবুদের জন্য বল, বীর্য ও শক্তিবর্ধক ‘কল্পতরু অমৃত ভোগ’– যা খেলে মস্তিষ্ক কেন পরিপুষ্ট হয় জানি না বটে, তবে অন্য কিছুই যে সেরকমটি হয়নি তাও এভিডেন্ট– শিশুদের বলকারক ও পুষ্টিকর ‘ডোঙ্গরের বালামৃত’, এবং হিন্দুস্থানের প্রতি মাসে নতুন রেকর্ডের বিজ্ঞাপন। এর মধ্যে যতটুকু পারো উত্তেজনার রসদ খুঁজে নাও। মিনার্ভায় ‘পরশুরাম’ হচ্ছে এবং গেরি কুপার ‘অন দ্য রাইজ’।

ছায়াদেবী এই সময় থেকে প্রতিটা ধাপে নিজেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ‘হাটে বাজারে’ই হোক অথবা ‘সাত পাকে বাঁধা’, তাঁর অভিনয়ের বিবর্তন আমাদের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনের বদলগুলোর সঙ্গে মিলে মিশে ছিল বরাবর। ‘থানা থেকে আসছি’-তে হ্যামিলটনের গিয়ে গয়নার অর্ডার দেওয়ার কথা বলেন ছায়াদেবী, মাথায় টুকরি নিয়ে ‘হাটে বাজারে’তে শাক সবজি বেচেন সমান দক্ষতায়, আবার ‘দেয়া নেয়া’য় খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে শোকসন্তপ্ত মা। আপার ক্লাসের নির্মমতা তিনি বহুকালের অর্জিত দক্ষতায় ফুটিয়ে তুললেও, আমার ব্যক্তিগত মত, তা কখনওই ওর চোখে মুখে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয়নি– কোথাও যেন নিজের চোখে চোখ রেখে সে পার্টগুলোয় অভিনয় করতেন না। হারমোনিয়াম, আরোগ্য নিকেতন বা নির্জন সৈকতে ছায়াদেবী যতখানি সাবলীল, ততখানি বোধহয় আর কখনও নয়। তার আরও একটি কারণ, সহ-অভিনেতাদের অনেকেই তাঁর মতো একই বিবর্তনের সাক্ষ্য এবং লক্ষণ বহন করেছেন সমকালীন ইতিহাসকে খুব কাছ থেকে জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে, এবং ওইটি ছাড়া বোধহয় পরিপক্বতা আসে না। ঠাকুরদার কাছে যে-বিষয়গুলো জেনে নেওয়া হয়নি, তার অনেকটাই ফিরে পেয়েছি ছায়াদেবীর অভিনয় দেখে। এটার সঙ্গে সেটা মিশে তৈরি হয়েছে গল্প, যার সবটা সবসময় ধরতে না পারার মধ্যেই খানিকটা মাধুর্য লুকিয়ে থাকে– অধরা মাধুরী না কী যেন বলে, ওইরকম। ‘থানা থেকে আসছি’-তে সোফায় বসে আলগোছে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে যখন বলেন, ‘জোর করে আমাকে দিয়ে কিছু বলাবার চেষ্টা করবেন না মিস্টার হালদার’– তখন বেশ বোঝা যায়, জোর করেই তাঁকে দিয়ে এই কথাগুলো বলিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

ছায়া দেবীর জোরের জায়গা এটাই। ডায়লগের মাধ্যমে একটি বাহ্যিক আবরণ তৈরি করেন, আর শরীরী ভাষায় সেটিকে ভেঙে একাধিক স্তরে অভিনয় করে চলেন। পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেন বাকিদের সঙ্গে। বোধহয় ভুল বললাম– বাকিদের পাল্লা ধরতে হয়, নাহলে… ওই যে আগেই বলেছিলাম, ছায়াদেবী থাকলে বাকিরা চোখেই পড়ে না, ‘অভিনয় করে শুধু আঙুর, আমরা জলে আঁক কাটি!’

কাপ্তেনবাবু মনে হয় ছায়াদেবীর কথাই বলেছিল।

…………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

…………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved