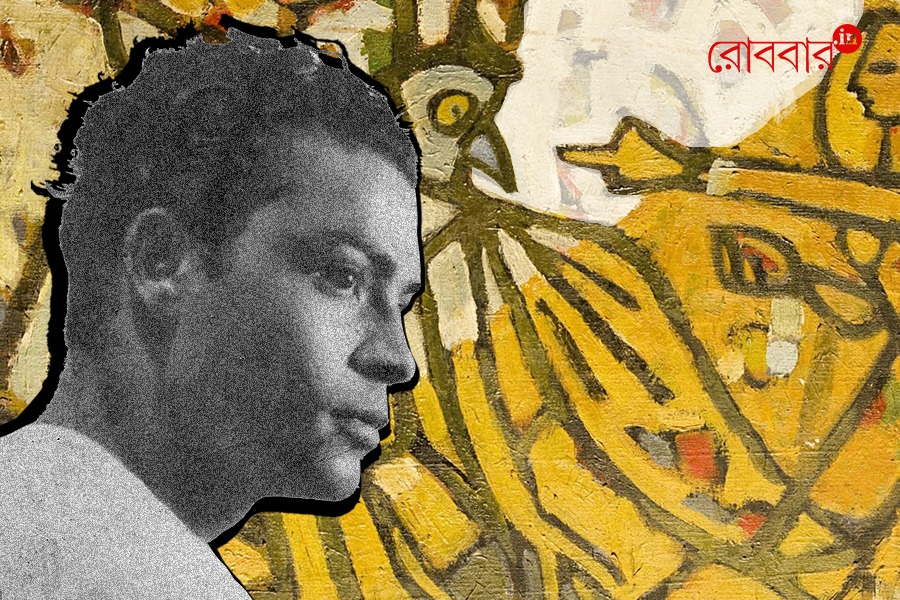

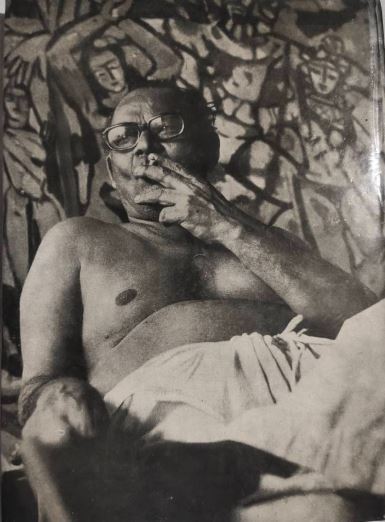

গায়ে ঢিলেঢালা সাদা জামা, মাথায় অবিন্যস্ত এলোমেলো চুল, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি। ধীর পায়ে গ্যালারিতে ঢুকলেন নীরদ মজুমদার। ঘুরে ঘুরে কাজ দেখতে দেখতে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে যে দুয়েকটা কথা বলছিলেন, তা আজও স্পষ্ট মনে আছে। ছবির বিষয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন– ‘দ্যাখো, কেবল ছবি আঁকলেই হল না, ছবির বিষয়টাও খুব জরুরি। বিষয় নির্বাচনেরও একটা মহিমা আছে। তোমরা আবার ভিকিরির ছবি আঁকতে যেও না, খেয়াল রেখো, সেন্টিমেন্টের বদলে ছবি যেন বিশুদ্ধ আনন্দের পরিসর হয়ে ওঠে।’

আজ শিল্পী নীরদ মজুমদারের জন্মদিন। জন্মশতবর্ষ পার হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি, আজকের তরুণ শিল্পীদের কাছে তিনি কি বিস্মৃতপ্রায়? তাঁর শিল্পকলা নিয়ে বিশ্লেষণ বা আলোচনা ইদানীং তেমন চোখে পড়ে না। সে কি তাঁর মতো শিল্পীর বৈদগ্ধ আর প্রকাশের কূটকৌশলে ঢাকা পড়েছে? তাঁর চিত্রধারার বিশেষত্ব– পুরাণ থেকে উঠে আসা বিষয়ের পাশাপাশি তন্ত্রভাবনার বিচিত্র বিস্তার। আমাদের দৃষ্টির বোধ আর মনন কি আজ সেখানে পৌঁছতে পারে না?

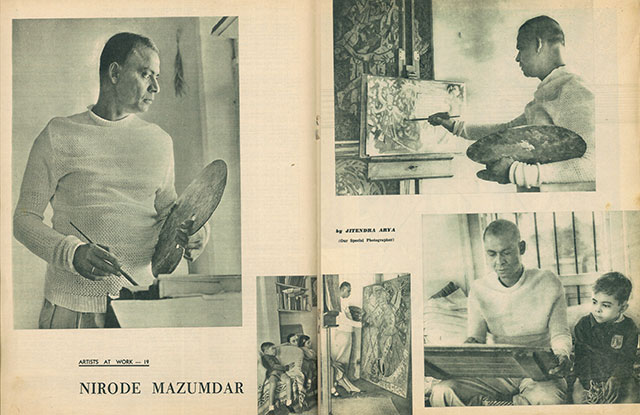

সেই কবে, দেশের স্বাধীনতার আগে ১৯৪৩ সালে, কয়েকজন অগ্রণী শিল্পীর সঙ্গে একত্রে তিনি ‘ক্যালকাটা গ্রুপ’-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই দলে ছিলেন সুভো ঠাকুর, প্রদোষ দাশগুপ্ত, রথীন মৈত্র, পরিতোষ সেন, প্রাণকৃষ্ণ পালের মতো বিশিষ্ট শিল্পী। অবশ্য এর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর প্যারিস-যাত্রা ঘটে– যা তাঁর জীবনের শিল্পভাবনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পিছন ফিরে তাকিয়ে মনে হয়, তাঁর মতো চিত্রকরের কাজের ধারা, শিল্পভাবনা বা আদর্শ থেকে আমরা বুঝি অনেকটা সরে এসেছি। আধুনিক ভারতীয় শিল্পে আজ তাঁর অবস্থান কোন উচ্চতায়– এ প্রসঙ্গে আমাদের ধারণাও তেমন স্বচ্ছ নয়। কারণ, আমরা তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসার স্তরটিকে হয়তো আজ সেভাবে স্পর্শ করতে পারি না। আবার কেউ বলেন, তাঁর ছবিতে সমকালীন চিহ্ন তেমন করে প্রকট নয়, সে অনেকটাই শিল্পের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জারিত। সে-কথা স্বীকার করে নিয়েও সমকালীনতার প্রশ্নে বলতে হবে, সাহিত্যের সঙ্গে সময়ের সুতো আরও নিবিড়ভাবে সংসক্ত। এর পাশাপাশি দৃশ্যশিল্পের অভিমুখ সরে আসে অন্যদিকে।

শিল্পের একমাত্র শর্ত কখনওই সমকালের সীমানায় বাঁধা পড়ে না, পড়তে পারে না। তাহলে এ দুয়ের মধ্যে ফারাক যেত ঘুচে, ছবি হয়ে উঠত খবরের আধার, তথ্যের বিস্তৃত পরিসর। কিন্তু তা তো নয়, আধুনিক শিল্পবেত্তাদের মতে, চিত্র বা ভাস্কর্য সৃষ্টিতে অভিব্যক্তি আর আঙ্গিকের ভূমিকা প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আর্টের অন্যতম ভর সেইখানে। শিল্পের বিষয়ভাবনাকে বারবার অতিক্রম করে যায় তার নির্মাণের প্রক্রিয়া। বিষয় যেমনই হোক, রচনার কৌশল, প্রকাশের ভঙ্গি তাকে ঠেলে দেয় ভিন্ন পথে। নীরদ মজুমদারের ছবিতে শিল্পীর সমকালের চিহ্ন যেমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় না, এ যেমন সত্য– তেমনই এ-ও নির্মম সত্য যে, রং-রেখা-আকারের আলোকোজ্জ্বল বিন্যাসে সে ছবি পৌঁছে যায় বিমূর্ত ভাবনার কাছাকাছি। এইখানেই শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য, এখানেই সৃষ্টি হয় শিল্পীর নিজস্ব চিত্রভুবন। সমকালের চিহ্ন বিষয়ক কথাপ্রসঙ্গে শিল্পীসান্নিধ্যের এক টুকরো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

আটের দশকের একেবারে গোড়ার কথা। পুজোর ছুটির কিছু পরে, কলকাতার ‘অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এ শুরু হয়েছে আমাদের কয়েকজন বন্ধুর সম্মিলিত চিত্রপ্রদর্শনী। দর্শকের সমাগম খুব একটা মন্দ নয়। বিশিষ্ট শিল্পীরাও আসছেন, আসছেন ভিন্ন ক্ষেত্রের দিকপাল মানুষজন, উৎসাহ দিচ্ছেন নিয়ত। তখনও আমরা অনেকেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সীমানা পার হইনি। আমাদের মধ্যে কয়েকজন রবীন্দ্রভারতীর ছাত্র, সেই সূত্রে শানু লাহিড়ী প্রায়ই বিকেলের দিকে চলে আসেন আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। তাঁরই অনুরোধে এসেছেন সুচিত্রা মিত্র, শিশিরকণা ধরচৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্ব।

শানুদি একদিন বললেন, ‘কাল তোমাদের ছবি দেখানোর জন্য দাদাকে নিয়ে আসব।’ শুনে তো আমরা চমৎকৃত! শিল্পী নীরদ মজুমদার আমাদের মতো বালখিল্যদের কাজ দেখতে আসবেন, এ যে বিশ্বাস হতে চায় না। মনে মনে প্রতীক্ষার প্রহর গোনা শুরু হল। পরের দিন দুপুর গড়িয়ে সবে বিকেল নেমেছে, রোদ্দুরের আলো এসেছে খানিকটা ম্লান হয়ে, এমন সময় শানুদির সঙ্গে এলেন নীরদ মজুমদার। গায়ে ঢিলেঢালা সাদা জামা, মাথায় অবিন্যস্ত এলোমেলো চুল, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি। ধীর পায়ে গ্যালারিতে ঢুকলেন। ঘুরে ঘুরে কাজ দেখতে দেখতে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে যে দুয়েকটা কথা বলছিলেন, তা আজও স্পষ্ট মনে আছে। ছবির বিষয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন– ‘দ্যাখো, কেবল ছবি আঁকলেই হল না, ছবির বিষয়টাও খুব জরুরি। বিষয় নির্বাচনেরও একটা মহিমা আছে। তোমরা আবার ভিকিরির ছবি আঁকতে যেও না, খেয়াল রেখো, সেন্টিমেন্টের বদলে ছবি যেন বিশুদ্ধ আনন্দের পরিসর হয়ে ওঠে।’

কী আশ্চর্য! শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে এই টুকরো আলাপচারিতার মধ্যেও তাঁর শিল্পভাবনার নিভাঁজ সারকথাটুকু প্রত্যক্ষ ধরা দিল। তাঁর মতে, শিল্পের অন্দরে থাকবে বিশুদ্ধ আনন্দের উদ্ভাস, বিষয় নির্বাচনেও রয়ে যাবে তার নির্দিষ্ট চিহ্ন। নীরদ মজুমদারের ছবি দেখতে হবে শিল্পীর এহেন দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষিতে। শিল্পের আদর্শ অন্বিত শুদ্ধতার দিকে তাঁর শিল্পচিন্তার বোধ নিঃশব্দে প্রবাহিত। তাঁর অনুসন্ধানী মন একদা অবনীন্দ্রনাথের পরবর্তী পর্বে গড়ে ওঠা নীরক্ত ভারতীয় আদর্শকে একপাশে সরিয়ে চোখ মেলেছিল পশ্চিমের দিকে। সেখানে ক্লাসিকাল গ্রিক ভাস্কর্যের দুর্মর ক্ষমতা তথা দক্ষতা সাময়িক ভাবে তাঁর চিত্তকে অভিভূত করলেও সরে যেতে চেয়েছেন আরেকটু পিছনের দিকে, যা তাঁর চোখে আরও প্রাণবান মনে হয়। এই নিরন্তর খুঁজে চলা শিল্পীমন অবশেষে ক্যানভাসের পটে রচনা করেছে আলোকে উদ্ভাসিত এক আশ্চর্য বর্ণবিভা। সেই সঙ্গে ছবির নির্মাণে এসেছে এক অলৌকিক গঠনের দৃঢ় জ্যামিতিক বিন্যাস। সে বুঝি মায়ার কুহকে জড়ানো মায়ার জ্যামিতি। এই চিত্রময় প্রকাশের নান্দনিকতাকে শিল্পীর নিজের কথায় বলতে হয় তাঁরই অক্ষরমালা সাজিয়ে, ‘যে আলোক আমাদের ঐতিহ্যগত রূপকলায় বিরাজিত। এক অলৌকিক প্রেম, দান্তের ভাষায়, প্রেম, যা পরিচালিত করে সূর্য তারকারাজি’– এখানেই শিল্পী সবার চেয়ে স্বতন্ত্র, সন্ন্যাসীর মতো উদাসীন বিমূর্ত এক চিত্রভাষা অধিকার করে তাঁর চিত্রপট। অথচ দেখি, চিত্রীজীবনের প্রথম বেলায় তিনি ছবির পাঠ নিয়েছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য তাঁকে প্রাণিত করেছিল।

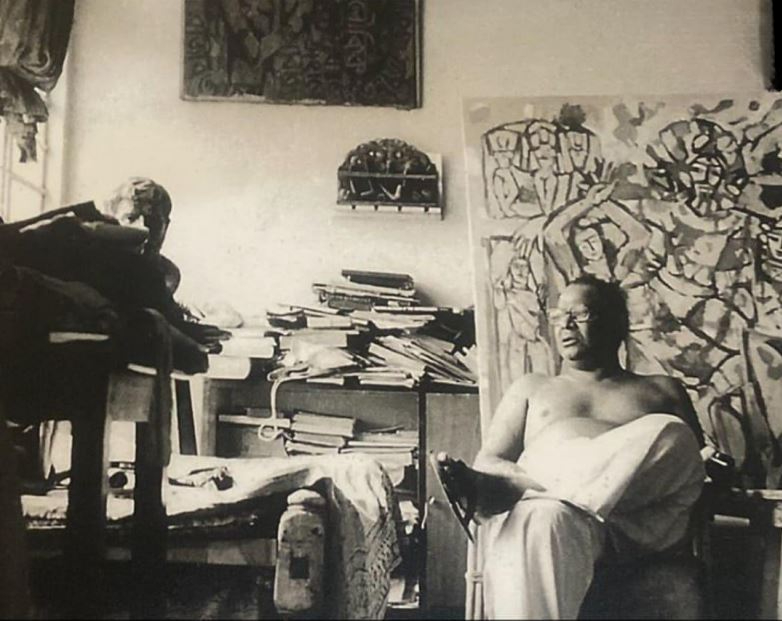

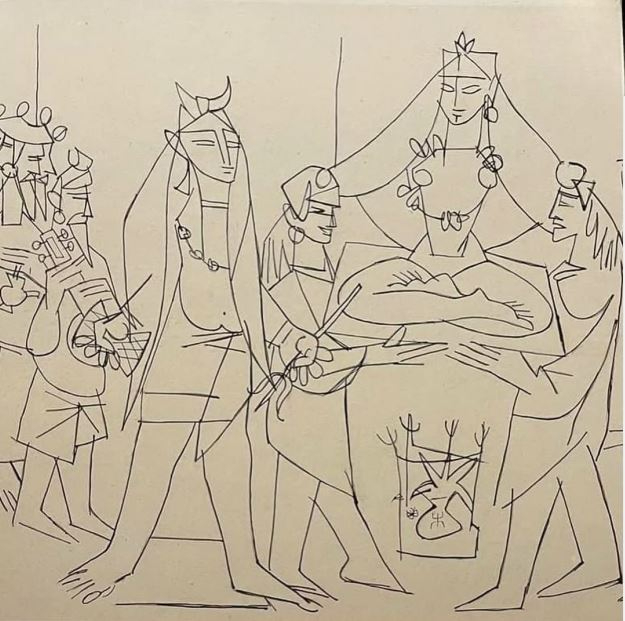

সেই পর্বের এমন কিছু ছবি ‘প্রবাসী’ পত্রিকার পাতায় মুদ্রিত হয়েছে, যা দেখলে পরবর্তীকালের নীরদ মজুমদারকে কখনও চেনা যাবে না, সে ছবিতে শিল্পীকে বহুযোজন দূরের মানুষ বলে বোধ হতে বাধ্য। তবুও মনে হয়, ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছবির অন্দরে প্রচ্ছন্ন সেই নির্লিপ্ত আবেদন যেন আজীবন ছুঁয়ে আছে তাঁর শিষ্যের চিত্রপট। দ্বিমাত্রিকতার চূড়ান্ত মোড়কে বোনা হয় নীরদের ক্যানভাস, ট্যাপিস্ত্রির মতো টানাপড়েনে তৈরি সে এক অসামান্য বুনন। শুধু তাই নয়, রঙের ব্যবহারেও তিনি অসম্ভব সংযত, প্রায় মোনোক্রমের আধারে গড়ে উঠেছে তাঁর অধিকাংশ চিত্রমালা। অথচ নিজের জীবনে তাঁর ছবির এই নির্লিপ্ত উদাসীনতার কোনও স্থান ছিল না, শিল্পীর বর্ণময় ব্যক্তিজীবন যেমন ঝলমলে, তেমনই রঙিন আদিমতায় মাখা। শিল্পী নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন সে কথা। ১৯৪৬ নাগাদ তিনি শিল্পের পাঠ নিয়েছিলেন প্যারিসের বিখ্যাত শিল্পী আন্দ্রে লোৎ-এর আকাডেমিতে। স্মরণীয়, এই শিল্পী তথা শিল্পতাত্ত্বিক আন্দ্রে লোৎ একদা প্যারিস-প্রদর্শনীর জন্য রবীন্দ্রনাথের ছবি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন।

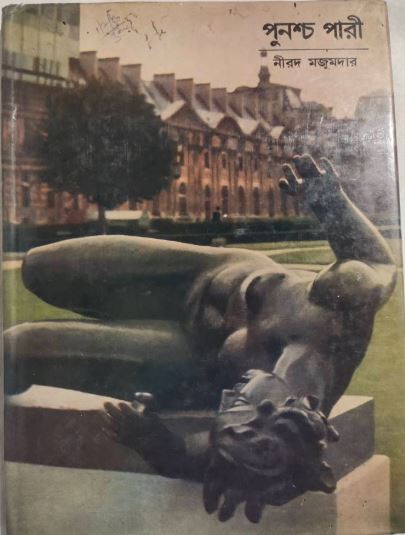

নীরদ মজুমদারের প্যারিস প্রবাসের দিনগুলি একাধারে যেমন তাঁর জীবন ও শিল্পভাবনার পক্ষে এক টার্নিং পয়েন্ট এবং শিল্পকলার অফুরান উৎসারণের সাক্ষী, তেমনই জীবনকে উপভোগ করে নেওয়ার ফেনিল উন্মাদনায় তা যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। জীবনের প্রান্তে রচিত ‘পুনশ্চ পারী’ গ্রন্থের পাতায় তাঁর শিল্পীজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আশ্চর্য অকপট দ্বিধাহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যেখানে শরীরী আবেগ পৌঁছে গিয়েছে আধ্যাত্মিকতার শিখরচূড়ায়। সে কেবল ছবির পটে চিত্রায়িত করার মুহূর্তে নয়, শরীরী মিলনের আবর্ত ছাড়িয়ে জীবনবোধের গভীরে জেগে উঠেছে তন্ত্রসাধনার সেই প্রত্যক্ষ ইশারা। একই সঙ্গে ছবিতে তিনি অনায়াসে মিশিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ঐতিহ্যের গভীরে নিহিত শাক্ত দর্শনচিন্তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের মুক্ত উদার বস্তুতান্ত্রিক জীবনবোধের সারাৎসার।

কোনারক খাজুরাহোর ছন্দময় মিথুন মূর্তির শরীরী বিভঙ্গে একাকার হয়ে আসে নীরদ মজুমদারের চিত্রভাবনা। সংস্কারহীন শরীরী আবেগের মূর্ছনা ব্যক্তিজীবন থেকে বারবার ছলকে পড়ে ক্যনভাসের গায়ে। কেবল শিল্পীর আশ্চর্য ছবিতে নয়, চিত্রকর নীরদ মজুমদারের অনায়াস ও অনাবিল শিল্পিত অক্ষরমালার সামনে নতজানু না হয়ে উপায় নেই। ‘পুনশ্চ পারী’ থেকে একটু নমুনা পেশ করা যাক:

‘… ও (বিয়াঙ্কা) ওর সুতিয়াগর্জ (কঞ্চুলিকা) খুলে ফেলে বললে, ভয়ানক গরম। সত্যই ওই অন্ধকারের আলোয় ওর জাগ্রত দুটি উন্মুক্ত স্তন মনে হলো যমজ দুটি ভিসুভিয়াস। এক্ষুনি অগ্নি উদ্গীরণ করবে, ওর যৌবনের লাভায় আমাকে পুড়িয়ে ছারখার করবে। পান করতে করতে আধ বোতল শেষ হয়ে গেল। বিয়াঙ্কা নগ্ন স্তন আমার বুকের উপর বিছিয়ে অনেক কথা ইতালীয় ভাষায় উচ্চারণ করল। সব কথার মূল বক্তব্য আমুর, আমুর, আমুর; প্রেম, প্রেম, প্রেম, তারপর কোনিয়াকের বোতল তুলে আমার গলায় ভিজতে ভিজতে কখন আমরা দুজনেই দুজনের মধ্যে হারিয়ে গেছি, অগণন অনন্ত তারারা মিটমিট করে চেয়েছিল আমাদের দিকে। নারীপুরুষের অন্তরঙ্গতায়’। শব্দের এই জ্বলন্ত প্রতিমা মুহূর্তে আমাদের জানিয়ে দেয়, এই চিত্রী কমল মজুমদারের সহোদর। ভাষার এমন অকুঞ্চিত নিটোল উচ্চারণ আমাদের আর কোনও শিল্পীর কলমে প্রকাশ পেয়েছে কি না বলা শক্ত!

অনেকে মনে করেন, ভারতীয়ত্বের মূলমন্ত্রটি আমাদের পুরাণকল্পের গভীরে নিহিত। এ কথার রেশ টেনে বলতে হয়, নীরদ মজুমদার প্রতীকের ব্যঞ্জনায় সেই বোধকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। অপরাপর আধুনিক চিত্রকরের মতো তিনি কেবল ছবির দৃশ্যমানতাকেই প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেননি। ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করে নিয়েছেন ফরাসি শিল্পচেতনার আঙ্গিকের দীপ্তি। আবার তাঁর ছবির গঠনের অতলে নিষ্কম্প জেগে আছে তন্ত্রের মূলসূত্র। যাকে তিনি বিন্দুকেন্দ্রিক সমন্বয়ে গঠিত জ্যামিতিক অগ্রগামিতা বলে ব্যাখ্যা করেন, সেই বুঝি তাঁর চিত্রমালার আদি নির্মাণ। গভীর অধ্যাত্মবোধ, তীব্র মেধা, জীবনের প্রগাঢ় দর্শন আর শৈল্পিক অনুসন্ধিৎসার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত তাঁর চিত্ররাজি বুঝে নিতে আমাদের হয়ত আরও কিছুকাল প্রতীক্ষা করতে হবে।

………………………………….

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

………………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved