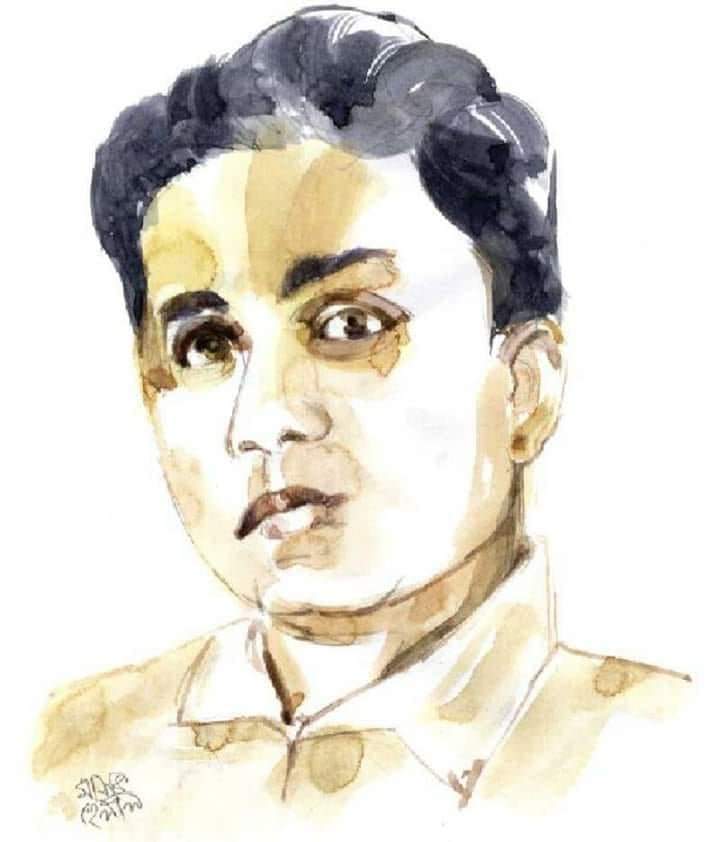

মাত্র বাইশ বছরের জীবন, সাহিত্যের জীবন পাঁচ-ছ বছরের বেশি নয়। কিন্তু সৃজনের পূর্ণতর ক্ষমতার প্রয়োগ সেখানে দেখা গেছে। কেউ বলবেন প্রতিভা, কারও মনে হবে ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা। কিন্তু এসব নিয়ে তর্ক তো শেষ হয়নি। লক্ষ করলে দেখা যাবে, রাজনৈতিক সংগঠক সোমেন প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, ঢাকার দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছেন অধ্যয়ন ও মননশীলতার চর্চার মধ্য দিয়ে। পড়াশোনা বলতে যা সাধারণত আমরা বুঝি, তার দৌড় ম্যাট্রিকুলেশন। এরপর মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হলেও আর্থিক অনটন এবং অসুস্থতার জন্য এক বছরের বেশি চালিয়ে যেতে পারেননি পড়াশোনা। সাহিত্য এবং রাজনৈতিক সাহিত্যপাঠে ছেদ নেই।

১৯৩৬ সালে লখনউ শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের লাগোয়া চত্বরে প্রগতি লেখক সংঘের যাত্রা শুরু। এই সূচনাবিন্দুকে নিছক একটি লেখক সংগঠনের শুরুয়াত হিসেবে দেখা চলে না। বরং বলা যায়, বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদী আস্ফালনের বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় গোটা পৃথিবীর লেখকরা যখন সংগঠিত হচ্ছে, সেই অবকাশে ভারতবর্ষের সাহিত্যিকরাও এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী পরিসরকে আত্মস্থ করেই হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক। কলকাতার পাশাপাশি ঢাকাকেন্দ্রিক প্রগতি লেখকদের সংগঠক হিসেবে সোমেন চন্দর উঠে আসা এই প্রেক্ষিতের অংশ হিসেবেই। তিনি এক সময় ‘শুভদিনের সংবাদ’ নামের কবিতায় লিখেছিলেন,

রালফ্ ফক্সের নাম শুনেছো?

শুনেছো কডওয়েল আর কনফোর্ডের নাম?

ফ্রেদরিকো গার্সিয়া লোরকার কথা জানো?

এই বীর শহিদেরা স্পেনকে রাঙিয়ে দিল,

সবুজ জলপাই বন হলো লাল,

মার– বুক হল খালি–

তবু বলি, সামনে আসছে শুভদিন।

কোনও সংশয় নেই সোমেন চন্দের জীবনে যে দু’জন সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাঁদের মধ্যে আন্দামান ফেরত বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী একজন। অন্যজন রণেশ দাশগুপ্ত। রণেশ দাশগুপ্তের সংস্পর্শ আমূল বদলে দিয়েছিল সোমেন চন্দকে। কেবল রাজনৈতিক বিষয়ই নয়, ‘প্রগতি লেখক সংঘ’-এ যোগ দেওয়ার পর বলা যায়, সোমেন চন্দকে নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। রণেশ দাশগুপ্তের অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্য থেকে বিশ্বসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ থেকে মোপাঁসা, রোলাঁ, বারবুস, জিদ, মারলো, র্যালফ ফক্স সর্বত্রই বিচরণ করেছেন সোমেন চন্দ। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের হয়ে লড়াই করা ক্রিস্টোফার কডওয়েল, র্যালফ ফক্স ও জন কনফোর্ডের আত্মোৎসর্গ সোমেনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এঁদের মতোই সোমেন খুন হয়েছিলেন, ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতে, মাত্র ২২ বছর বয়সে। সোমেনের ‘শুভদিনের সংবাদ’ তো এঁদের কথা, এঁদের অবদান মনে রেখেই।

বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর সংস্পর্শে সোমেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। রেলশ্রমিক ইউনিয়ন থেকে শুরু করে নানা সংগঠনের দায়িত্ব সামলেছেন অল্প বয়সেই। সাংগঠনিক এই সক্রিয়তার অংশ হিসেবে ঢাকা শহরে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন সোমেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই উগ্রবাদী জাতীয় রাজনীতির প্রবক্তারা তাঁকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। অনেকের অভিমত সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লকের মানুষেরা খুন করেছিলেন সোমেনকে। সোমেন চন্দের অনুজ কল্যাণ চন্দ একসময় আমাকে বলেছিলেন, ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকায় সোমেন চন্দ খুন হন আরএসপি ফ্যাসিস্ট বাহিনীর হাতে। বাঙালির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র বারেন্দ্র অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় দিব্যোকের নেতৃত্বে। এই লড়াইয়ের ময়দানে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন পপীপ। তিনি বাঙালি ছিলেন, কিন্তু তাঁর লেখা কি বাংলা ভাষায় ছিল? সেই সংশয়টুকু বুকে পুষে নিয়ে বলা চলে, একজন বাঙালি লেখকের মৃত্যু হল যুদ্ধক্ষেত্রে। তিনি সোমেন চন্দ। প্রথম বাঙালি শহিদ লেখক। আর তাঁর শাহাদাতের বার্তা ঘোষণা করেছিল আন্তর্জাতিক পৃথিবীর স্বপ্ন। যে স্বপ্ন আসলে দেখছিল উত্তাল চল্লিশের বাংলাদেশ, তথা ভারতবর্ষ; অথবা গোটা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ।

সোমেন চন্দ খুন হয়েছিলেন সংগঠক হিসেবে। সক্রিয়তার মাপকাঠিতে তাঁর কাছে ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছিলেন তথাকথিত জাতীয়তাবাদী শক্তি। এবং এটাই যে তাঁকে হত্যা করার কারণ, এতেও আমাদের সন্দেহ নেই। পাশাপাশি এটাও সত্য যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেসব মেসেজ জনমানসে; বিশেষ করে শিক্ষিত শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছিল, তার সঙ্গেও মতাদর্শগত বিরোধ কম ছিল না। রাজনৈতিক সংগঠক সোমেন এবং লেখক সোমেন ছিলেন গা জড়াজড়ি করে। তাই সোমেনের কথা উঠলেই রাজনীতি সোচ্চারে ঘোষিত হয় যেমন, তেমনই তাঁর লেখালেখির জগৎটাও অরাজনৈতিক থাকে না। সমকালের প্রগতিমনস্ক বুদ্ধিজীবী শ্রেণির অগ্রণী মানুষেরা এই সোমেনকে চিনেছিলেন। যে শহর কলকাতায় জীবনে একবার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য এসেছিলেন সোমেন, সেখান থেকে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ‘পরিচয়’-এর জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়–

“লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর পটভূমিকায় একটি মাত্র লোকের মৃত্যু তুচ্ছ ব্যাপার মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বিশেষ পরিবেশে একজনের মৃত্যু বহু মৃত্যুর চাইতে বেশি অর্থবহ হতে পারে। সোমেন চন্দের মৃত্যু এই জাতীয়। সোমেনের বয়স বেশি হয়নি, কিন্তু এই অল্প বয়সেই মূল্যবান কাজ করে সে তার তরুণ জীবনকে বিরল সম্পদে ঐশ্বর্যবান করেছিল। এই সংখ্যার গত সংখ্যায় ‘ইঁদুর’ নামে যে গল্পটি প্রকাশিত হয়, তাতে তার জীবনের একটিমাত্র দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় আমাদের আশ্চর্য করে দেয়, কিন্তু এই তার পুরো পরিচয় নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব জীবনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে তার অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার প্রতিভাস মাত্র। তাকে প্রাণ দিতে হলো বর্বরতার যূপকাষ্ঠে।”

সোমেনের ‘ইঁদুর’ ছাপা হয়েছিল ‘পরিচয়’ পত্রিকায়। তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পরে, এপ্রিল ১৯৪২-এ। এই গল্পটা ‘পরিচয়’-এ এনে জমা দিয়েছিলেন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। কিন্তু এটার খ্যাতি বামপন্থী লেখকগোষ্ঠীর কাছে দ্রুত পৌঁছে যায় গল্পে বর্ণিত জীবনের আকাঁড়া বাস্তবের উপস্থাপনে। তথ্য বলছে, পত্রিকার পাতায় প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম ‘শিশু তপন’। ছাপা হয়েছিল কলকাতার সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায়, ১৯৩৭ সালে। সাপ্তাহিক ‘অগ্রগতি’তে প্রকাশ পায় ‘অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন’ এবং ‘মরুভূমিতে মুক্তি’। নির্মলকুমার ঘোষ সম্পাদিত পাক্ষিক ‘সবুজ বাংলার কথা’ পত্রিকায় লেখেন ‘রাণু’ ও ‘স্যার বিজয়শঙ্কর’ গল্প। পরবর্তী সময়ে নির্মলকুমার ঘোষ ‘বালীগঞ্জ’ পত্রিকা প্রকাশ করলে প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে সোমেন চন্দর উপন্যাস ‘বন্যা’। একাদশ সংখ্যা পর্যন্ত, এগারো কিস্তিতে শেষ হয় ‘বন্যা’ উপন্যাসটি। একটা ভাসমান কথা– অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পাদিত ‘নবশক্তি’র পাতায় সোমেনের আর একটা উপন্যাস ছাপা হয়েছিল। সম্ভাব্য সাল-তারিখ মিলিয়ে কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার এবং শেষপর্যন্ত অধ্যাপক শান্তনু কায়সারের উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যে লাইব্রেরিতে ‘নবশক্তি’র ফাইল সংরক্ষণ করা আছে, সেখানেও সন্ধান চালানো হয়েছে। ঘটনাচক্রে ওই নির্দিষ্ট মাস ও সালের ফাইল আমরা খুঁজে পাইনি।

সোমেন চন্দ রাজনৈতিক গল্পকার। এমনতর কথা বললে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যেখানে জীবন জুড়ে রাজনৈতিক প্রভাব-বলয়ের ঘেরাটোপ সেখানে জীবনের গল্প কীভাবে অরাজনৈতিক হতে পারে? আবার যান্ত্রিক শ্লোগানমুখর পোস্টার-সাহিত্যকে রাজনৈতিক রঙে রাঙিয়ে দিয়ে দেখানো হয়, বিশেষত চল্লিশের বামপন্থী ঘরানার সাহিত্য ‘স্রেফ রাজনৈতিক’, অতএব পরিত্যাজ্য। এই বিষয়ে বামপন্থী কথাকার ননী ভৌমিক সম্পর্কে বিমল করের একটা অভিমত আমাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন কবি তরুণ সান্যাল, সোমেনের গল্পের আলোচনায় সেটা খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়। তরুণ সান্যালের ভাষ্য– ‘একবার বিমল কর মশায় আমাকে বলেছিলেন, আমাদের সময়ের শক্তিশালী লেখক ছিলেন ননী ভৌমিক। কিন্তু বামপন্থী হবার জন্য তাঁকে আমরা খুব পাত্তা দিতাম না।’ (জীবনের চেয়ে বড়ো যে জীবন, তরুণ সান্যাল, কথারূপ, ডিসেম্বর ২০০২)। প্রতিষ্ঠানের এই ‘পাত্তা’ না দেওয়ার বৃত্তে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সোমেন চন্দ, ননী ভৌমিক, সাবিত্রী রায়, সুলেখা সান্যাল, অচ্যুত গোস্বামীরা হারিয়ে যান– একথা সর্বাংশে সত্যি বলে মানি। কিন্তু সময়ের বৃত্তকে অস্বীকার করে যখন নতুন করে এঁরা জায়গা পেতে শুরু করেন, তখন সংকীর্ণ অর্থে ‘রাজনীতি’ জীবনের বৃহৎ রাজনৈতিক তাৎপর্যে, জীবনের আঁকাঁড়া বাস্তবকে সাহিত্যরূপ দিতে, নতুন শৈলীর সন্ধান এঁরাই করেছিলেন। বিমল কররা জানতেন না ‘গল্পহীন গল্পের’ যে আন্দোলন পরবর্তীতে তিনি ও সাকরেদরা ‘ছোটগল্প: নতুন রীতি’ দিয়ে শুরু করতে চেয়েছিলেন, তার শুরুটা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত ‘অরণি’র পাতায় করেছিলেন বামপন্থী সাহিত্যিক সোমেন চন্দ। তাঁর গল্পদুটোর নাম ছিল ‘মুহূর্তে’ ও ‘পথের শেষ’। আর ‘ছোটগল্প: নতুন রীতি’ সংকলনের অন্যতম লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আনখশির বামপন্থী মানুষ। ননী ভৌমিকের ‘চৈত্রদিন’ শুরু করেছিল ‘গল্পহীন গল্পে’র যাত্রাপথ । ফলে শিল্পের দাবিতে বামপন্থীদের লেখা উতরোয়নি, (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে একথা বলতে দুঃসাহস দেখাননি, খুব চালাকি করে) এমন অভিযোগ আজ বোধহয় আর হালে পানি পাচ্ছে না।

মাত্র বাইশ বছরের জীবন, সাহিত্যের জীবন পাঁচ-ছ বছরের বেশি নয়। কিন্তু সৃজনের পূর্ণতর ক্ষমতার প্রয়োগ সেখানে দেখা গেছে। কেউ বলবেন প্রতিভা, কারও মনে হবে ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা। কিন্তু এসব নিয়ে তর্ক তো শেষ হয়নি। লক্ষ করলে দেখা যাবে, রাজনৈতিক সংগঠক সোমেন প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, ঢাকার দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছেন অধ্যয়ন ও মননশীলতার চর্চার মধ্য দিয়ে। পড়াশোনা বলতে যা সাধারণত আমরা বুঝি, তার দৌড় ম্যাট্রিকুলেশন। এরপর মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হলেও আর্থিক অনটন এবং অসুস্থতার জন্য এক বছরের বেশি চালিয়ে যেতে পারেননি পড়াশোনা। সাহিত্য এবং রাজনৈতিক সাহিত্যপাঠে ছেদ নেই। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, ‘১৯৩৮ সালেই তিনি (সোমেন চন্দ) পাঠাগারটির সম্পাদক হয়ে সুপরিচালনার ব্যবস্থা করেন। পাঠাগারে দেশ-বিদেশের নানা প্রগতিশীল বই নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা ছাড়াও তরুণ লেখক বন্ধুরা গল্প-কবিতা পড়ত এবং সেসব নিয়ে কর্মীদের মধ্যে আলোচনাও হতো। নবম-দশম শ্রেণির ছাত্রজীবনের সময় থেকে সোমেন তৎকালীন বাংলাসাহিত্যের অনেকখানিই পাঠ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত গল্প-উপন্যাস এবং পরবর্তী কল্লোলযুগের লেখকদের রচনা তাঁর মন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করেছিল। অল্পবয়সেই সোমেন উপলব্ধি করেছিলেন শুধু বাংলাসাহিত্য নয়, পৃথিবীর নানা দেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত না-হতে পারলে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়।’ এই উপলব্ধিতে পৌঁছনোটা সম্ভবত একজন কমিটেড লেখকের জন্য জরুরি। সোমেন সেখানে পৌঁছেছিলেন।

বাংলাদেশের প্রগতিশীল ধারার শক্তিশালী কথাকার বন্ধুবর জাকির তালুকদার লিখেছেন,

‘‘‘অমর’ শব্দটি যথেচ্ছ ব্যবহারে তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের

উৎকৃষ্টতম এবং বাছাইকৃত ছোটগল্পের সংকলন করতে গেলে এখনো এবং

ভবিষ্যতেও, প্রথম যে লেখকের গল্পকে জায়গা করে দিতে হবে, তাঁর নাম সোমেন

চন্দ। কেউ যদি বাংলা ভাষায় গল্প লিখতে আসেন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই যে যে

লেখকের লেখা পাঠ করতে হবে, সেই লেখকদের অপরিহার্য একজন সোমেন চন্দ।

তাহলে ‘অমর’ তো তাঁকে বলতেই হবে।’’

এ না হয় গেল বাংলাদেশ নামক একটি ভূগোল রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে কথা। কিন্তু বাংলাভাষার বৃহত্তর পরিসরে বিচার করলেও কি আধুনিক কোনও গল্প সংকলন শুরু থেকে তৈরি করতে হয়, সেখানে কি বাদ পড়ে যাবেন সোমেন ? উত্তর একটাই ‘না’, আর ঐ ‘না’ উত্তরটার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সত্যের চরমতম ঘোষণা– ‘সোমেন চন্দ বাংলাসাহিত্যের একজন অমর লেখকের নাম।’

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved