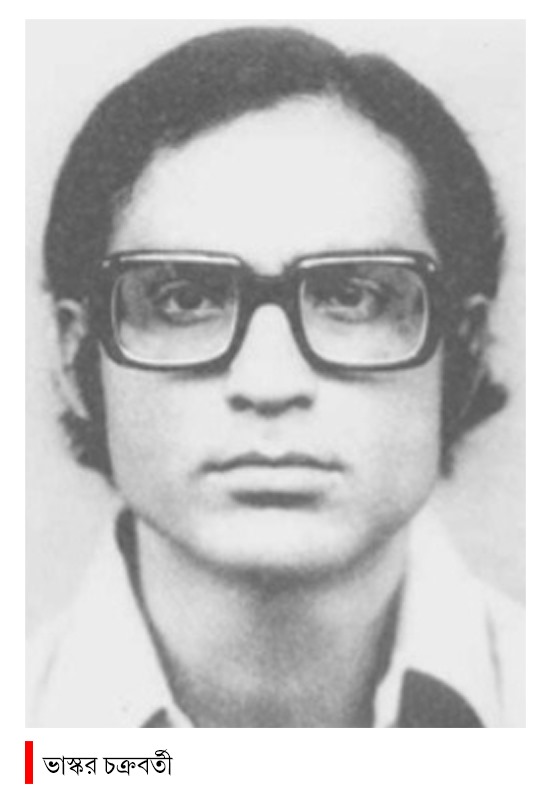

২৩ জুলাই, ২০০৫ প্রয়াত হয়েছিলেন ভাস্কর চক্রবর্তী। একলা ঘরের কোণে সেই গম্ভীর মানুষটির অনুপস্থিতি ২০ বছরে এসে ঠেকল। তিনি আর ট্যাক্স দেন না; নিঃসঙ্গতার। দেখেন না মানুষের মুখ– বিষাদ, হর্ষের। বরানগরের রাস্তা তাঁর দীর্ঘ ছায়া বহুকাল দেখেনি। তাঁর উপস্থিতি তবুও, বাংলা কবিতায়, বাংলা কবিতা পাঠকের কাছে ক্রমে বেড়েই চলেছে। দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলনের ওজন মেপে ব্যবহার করতেন ভাস্কর। তাঁর চিঠি, তাঁর জীবনেরই অংশ, কবিতার মতোই। কবি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়– তাঁর বন্ধু। তাঁকে লেখা চিঠিই ছাপা হল এখানে।

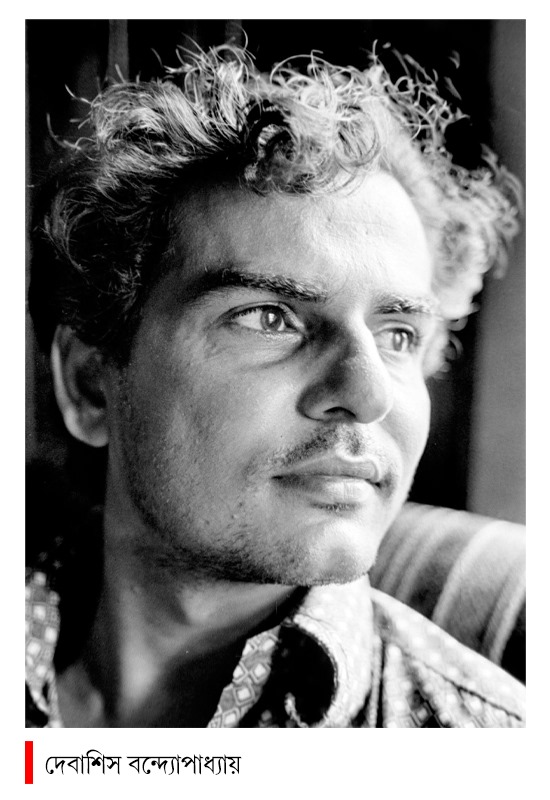

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বাবার) সঙ্গে ভাস্করকাকু, ভাস্কর চক্রবর্তীর পরিচয় ছয়ের দশকে। পরিচয়ের সূত্র অবশ্যই কবিতা। দুই কবিতা-পাগল মানুষ শুধু একে-ওপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলেন না, বাবা ছিলেন ভাস্করকাকুর অত্যন্ত প্রিয় কবি ও সাহিত্যিক। এই বন্ধুত্বের দলে ছিলেন আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কবি: শামশের আনোয়ার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, তুষার রায় এবং অবশ্যই সুব্রত ও মানিক চক্রবর্তী।

তখন বাবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পড়তেন। ছিলেন বুদ্ধদেব বসুর প্রিয় ছাত্র। পেয়েছিলেন স্বর্ণপদকও। বাবার কাছে শুনেছিলাম, তখন সময়টা ছিল এক্কেবারে অন্যরকম। কিছুদিন পরে বাবার মাস্টারমশাইরাও বন্ধু হয়ে গেলেন। আমাদের বাড়িতে বসত চাঁদের হাট! একে একে যোগ দিয়েছিলেন দীপক মজুমদার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আইপিএস আয়ান রাশিদ খান।

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

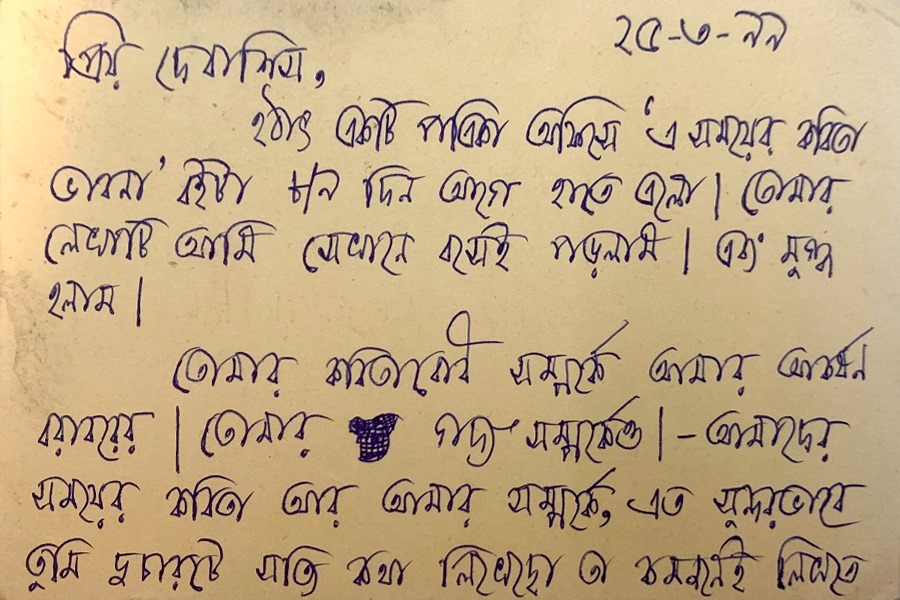

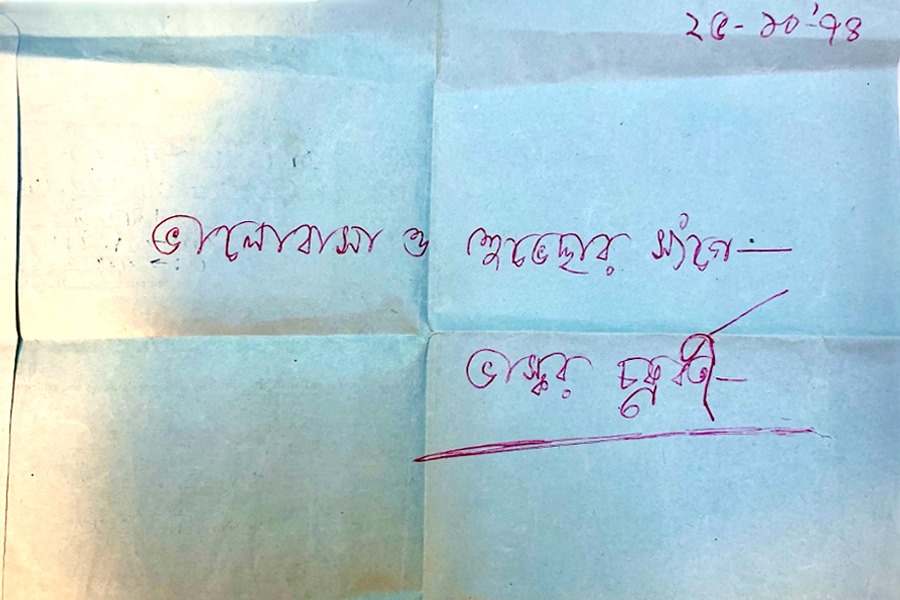

প্রিয় দেবাশিস, ২৫.৩.৯৯

হঠাৎ একটা পত্রিকা অফিসে ‘এ সময়ের কবিতা ভাবনা’ বইটা ৮/৯ দিন আগে হাতে এলো। তোমার লেখাটি আমি সেখানে বসেই পড়লাম। এবং মুগ্ধ হলাম। তোমার কবিতাবোধ সম্পর্কে আমার আকর্ষণ বরাবরের। তোমার গদ্য সম্পর্কেও। আমাদের সময়ের কবিতা আর আমার সম্পর্কে, এত সুন্দরভাবে তুমি দু চারটে সত্যি কথা লিখেছো তা কজনেই লিখতে পারে। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো।

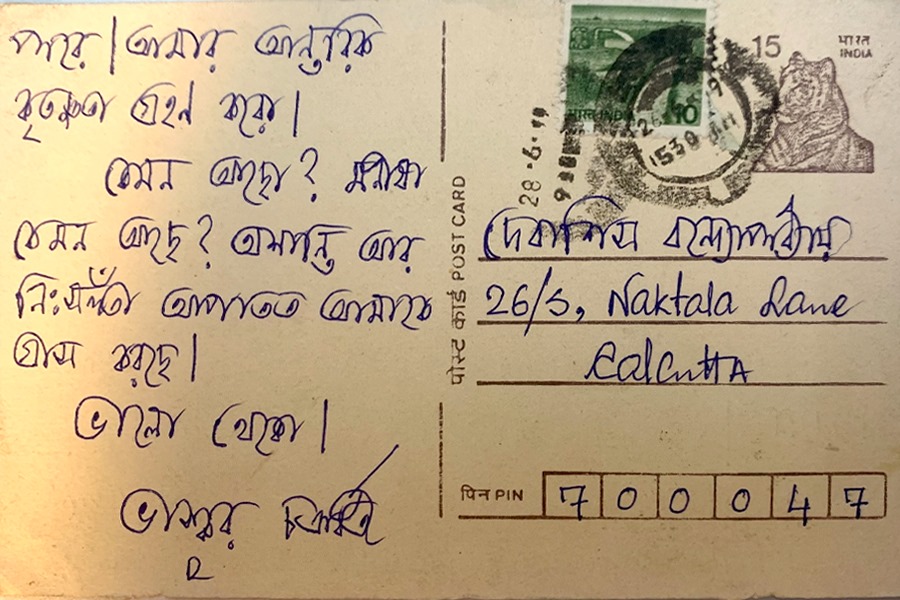

কেমন আছো? মনীষা কেমন আছে? অশান্তি আর নিঃসঙ্গতা আপাতত আমাকে গ্রাস করছে।

ভালো থেকো।

ভাস্কর চক্রবর্তী

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

আমি ও দাদা (বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়) তখন খুবই ছোট। আমরা দক্ষিণ কলকাতার নাকতলায় বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি ‘কবিতা ভবন’-এ ভাড়া থাকতাম। পরে যোগ দিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তারও পরে মহীনের ঘোড়াগুলির রঞ্জন ঘোষাল, গৌতম মণি ও বুলা চট্টোপাধ্যায়। গান-বাজনা-কবিতা পাঠের আসর বসত নিয়মিত। ১৯৬৫ সালে বাড়ি থেকে পালিয়ে বাবা-মা বিয়ে করেন আমার ঠাকুরদার অমতে। বিয়ে দিয়েছিলেন বাবার মাস্টারমশাই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ।

আমার মা মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কবিতা লিখতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্যান্ড করেছিলেন তখনকার দিনে। আমার ঠাকুরদা ছিলেন বীরভূমের বিধান রায়, প্রখ্যাত চিকিৎসক ড. চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়। বীরভূমের সদর সিউড়ির এসপি মোড়ে ওঁর ম্যানশন তখনকার দিনে দেখতে অনেকেই আসতেন। সিউড়ির বাড়িতে ভাস্কর, সুব্রত চক্রবর্তী, সুনীল, শক্তি, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী– প্রত্যেকেই এসেছেন। বাবা-মায়ের বিয়েতে যোগ দিয়েছিলেন ভাস্কর, সুনীল, শক্তি, সমরেশ বসু ও বীরভূমের আইপিএস আয়ান রশিদ খান। পরে যখন দেবাশিস কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন ভাস্কর নিয়মিত আসতেন আমাদের দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে বিটি রোড থেকে। লম্বা, সাদা জামা, হাতে চারমিনার একজন অত্যন্ত রোমান্টিক মানুষ আমাকে অটোগ্রাফ দিতেন আর বলতেন ‘আমাদের হেরে যাওয়া সাজে?’। সেই মানুষের কবিতাকে যাঁরা ‘আক্ষেপ’ বা ‘হতাশা’ বলে বর্ণনা করেন, তাঁরা হয় কবিতা পড়েননি, না হয় জীবনের অন্য দিকগুলো– যেগুলো ছাই বা গ্রে এরিয়া সেগুলি জানেন না।

তখন মানুষ ‘বিশ্বায়ন’ বলে কোনও শব্দ শোনেনি। দেখেনি মুঠোফোন বা ইন্টারনেট আর সেই প্রাগৈতিহাসিক সময়ে দুই বন্ধু নিয়মিত পোস্টকার্ড পাঠাতেন একে-অপরকে। ল্যান্ডলাইন ছিল, কিন্তু মোটেই সস্তা ছিল না। দুই বন্ধু, বিশেষ করে ভাস্করকাকু যে ভয়াবহ দারিদ্র দেখেছেন, সে আর নতুন করে বলে দিতে হবে না । পোস্টকার্ড চালাচালি চলত বিটি রোড থেকে সিউড়ি ভায়া নাকতলা। হাজার অভাব-অনটনের মধ্যেও দুই বন্ধু মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়তেন। কখনও শান্তিনিকেতন, কখনও মাসাঞ্জোরে বা কখনও বর্ধমানে সুব্রত চক্রবর্তীর বাড়িতে। শান্তিনিকেতনের সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে মহুয়ার সঙ্গে শুয়োরের মাংস তৃপ্তি করে খেতেন। দেবাশিস তখন সাঁওতাল মেডিসিন-এর ওপর বেশ কিছু লেখা লিখছিলেন। শেষদিন অবধি সম্পর্কটা অত্যন্ত নিবিড় ছিল।

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

২৫-১০-’৭৪

ভালোবাসা ও শুভেচ্ছার সংগে

ভাস্কর চক্রবর্তী–

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

আজ এতদিন পরে যখন ওদের আড্ডাগুলোর ছবি ভেসে ওঠে তখন দু’জনের কথা মাথায় আসে: গোদার ও ট্রুফো (ওঁদের ঝগড়াটা বাদ দিন)। এই দুই মহান ফিল্মমেকারদের মতোই এঁদের আড্ডাগুলি ছিল। কিন্তু কোনও বিরোধ ছিল না। পারস্পরিক গভীর এক শ্রদ্ধা ছিল একে-অপরের সৃজনের প্রতি। কফি হাউস যার অন্যতম সাক্ষী। সারাদিন সারাবেলা কয়েক কাপ ইনফিউশন নিয়ে আড্ডা শুরু হত কবিতার ভাষা, কবিতাবোধ এবং শেষ হত কবিতা দিয়ে। ঠিক মানুষ নয়, মানুষের ভেতরকার কবিতাই ছিল তাঁদের নেশা। তাই হয়তো ভাস্করকাকু লিখেছিলেন, ‘শুধু কবিতা, কবিতাই লিখতে পারো তুমি।’ তবে শুধু কফি হাউসই নয়, আমাদের নাকতলার বাড়ি ময়ূরাক্ষী, কবিতা ভবন, সিউড়ির বাড়ি ও সুব্রত চক্রবর্তীর বর্ধমানের বাড়ি– এইসব দুরন্ত আড্ডার সাক্ষী থেকেছে। তখন পশ্চিমবঙ্গের চরিত্রই আলাদা ছিল। ইন্টেলেকচুয়ালরা সোল্ড আউট হয়ে যাননি ।

দেবাশিস ও ভাস্কর দু’জনেই দু’জনের কবিতার কথা নানা সভায়, পাবলিকলি বলেছেন। যদিও পরের দিকে দু’জনেই সভা-সমিতি পছন্দ করতেন না বিশেষ।

ভাস্কর ভালোবাসতেন দেবাশিসের কবিতাবোধ, সুররিয়াল ও অ্যাবস্ট্রাক্ট ইমাজেরির ব্যবহার। দেবাশিসের লেখা ভাস্করের প্রিয় কাব্যগ্রন্থগুলি হল: ‘হেমন্তের বিষ’, ‘আপেল কিংবা ধ্বংসস্তূপ’, ‘রাজহাঁসের নিমন্ত্রণ’। দেবাশিসকে বারবার ‘ভার্সাটাইল’ বলে বর্ণনা করেছেন ভাস্কর। দেবাশিসের কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ ছাড়াও ভাস্কর ভালোবাসতেন তাঁর লোকসংস্কৃতির ওপর লেখা। ওঁর ভীষণ প্রিয় বইগুলি ছিল: ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু’, ‘সন্ধ্যানদী’, ‘যারা ছবি তোলাতে আসে’। গবেষণামূলক কাজগুলির মধ্যে ভাস্করের প্রিয়: ‘বনেদি কলকাতার ঘরবাড়ি’, ‘বীরভূমের যম পট ও পটুয়া’, ‘চৈতন্যচর্চার ৫০০ বছর’।

…………………………………………………………….

ভাস্কর চক্রবর্তীর জিরাফের ভাষা নিয়ে লেখা: জিরাফকে ভাষার ভেতর ছেড়ে দিয়েছিলেন ভাস্কর চক্রবর্তী

…………………………………………………………….

বাবা ভাস্করকাকুকে মূলত একজন অসামান্য রোমান্টিক কবি হিসেবে দেখতেন। কখনওই নৈরাশ্যবাদ খুঁজে পাননি তাঁর কবিতায়। উল্টে তিনি মনে করতেন যে-সমস্ত কথা মধ্য বা নিম্নবিত্তরা বলতে পারে না, তাদের আশা-নিরাশা, প্রেম-অপ্রেম, ব্যর্থতা– এই সবই ভাস্কর বলে গিয়েছেন অনায়াসে, নিজস্ব কবিতার ভাষায়। কিছুটা কেন লোচের ‘আই ড্যানিয়েল ব্লেক’দের প্রতিনিধি যেন ভাস্কর। তাই সহজেই লিখতে পারেন এইসব লাইন:

বিছানা থেকে ছোটো বোনকে ডাকি – ‘আলোটা জ্বালিয়ে দে’

বিছানা থেকে ছোটো বোনকে ডাকি – ‘নিভিয়ে দে আলো’

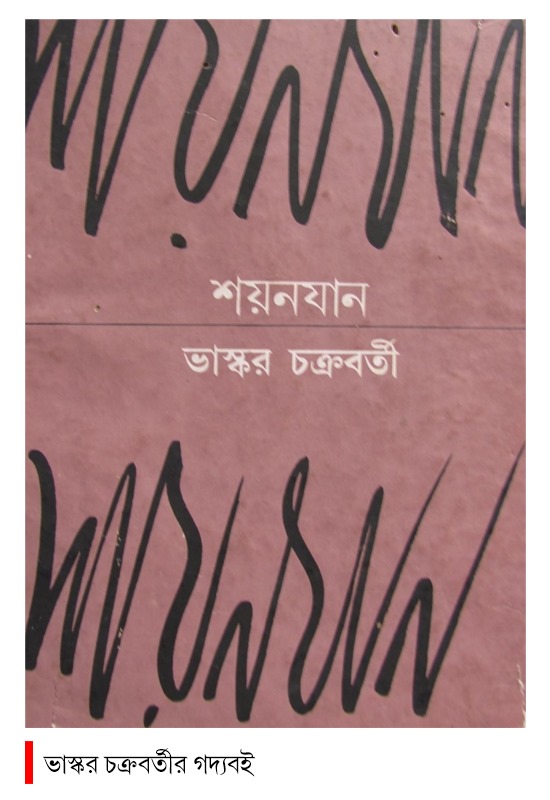

বাবার বিশেষে পছন্দের ছিল ভাস্করকাকুর তিনটি কবিতার বই: ‘রাস্তায় আবার’, ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’, ‘আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে’। সম্পাদনার বা লেখালিখির ফাঁকে ফাঁকে পড়ে নিতেন ‘প্রিয় সুব্রত’ বা ‘শয়নযান’। গভীর রাত্রে কখনও সখনও আলাপ-আলোচনা হত দুই কবির মধ্যে।

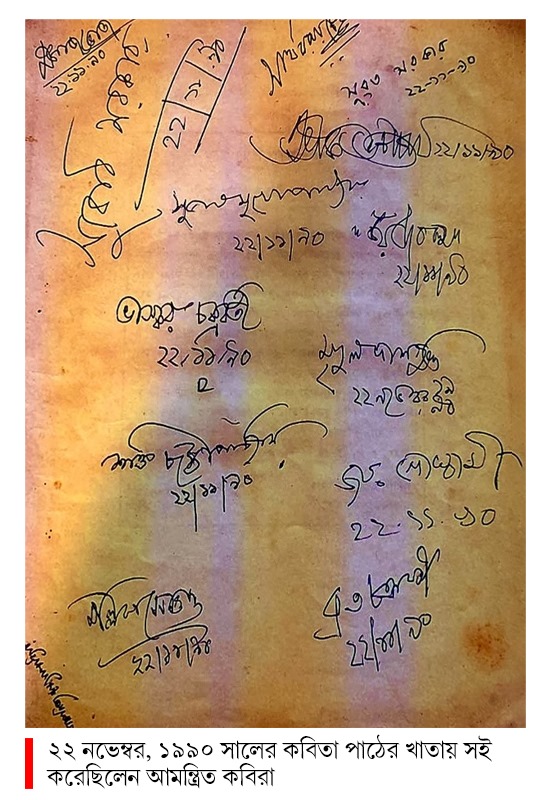

কাট টু ১৯৯০। প্রেসিডেন্সিতে পড়ি, ফার্স্ট ইয়ার। বন্ধুরা মিলে ‘কবিতার কাছে’ কবিতা সম্মেলন আয়োজন করেছিলাম। প্রধান আকর্ষণ অবশ্যই শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও ভাস্করকাকু। সঙ্গে ছিলেন মল্লিকা সেনগুপ্ত, বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রত চক্রবর্তী। প্রেসিডেন্সি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ভাস্করের স্বপ্নে নিঃশব্দে ঢুকে ভাস্করের মুখে শুনেছিলেন স্মরণীয় সব কবিতা। সঙ্গে আড্ডা। হতাশা বা আক্ষেপ নয়, এক গভীর জীবনবোধের নাম ভাস্কর চক্রবর্তী। যিনি বেঁচে থাকতেন জীবনের বিষ হজম করে এবং সেই যাপনের জন্য ট্যাক্সও দিয়েছিলেন, যার নাম নিঃসঙ্গতা।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা স্যাঁতসেঁতে ন্যাড়া ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে এক অমোঘ সত্য উচ্চারণ করছেন: আমাদের স্বর্গ নেই, স্যারিডন আছে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved