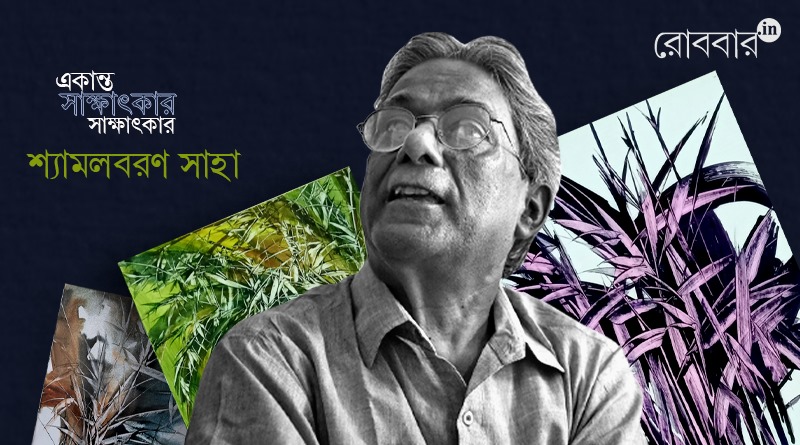

আজ বিশ্ব বাঁশ দিবস। সেই উপলক্ষে এক কবি ও চিত্রকরের কাছে পৌঁছনো। এই সাক্ষাৎকার যদিও চিত্রকর শ্যামলবরণ সাহার প্রতিই একরকমের তাকানো। কেন তিনি মনে করেন বাঁশগাছ তাঁর ‘সেলফ’, তা জানা। যা জানা গেল, আড্ডাছলে তাই-ই রইল রোববার.ইন-এর পাতায়। একটি গাছ যে একজন মানুষের আত্মপ্রতিকৃতি হতে পারে, তা এই সাক্ষাৎকারের পর যদি অবিশ্বাস্য না লাগে, তবেই এই সাক্ষাৎকার সফল। নইলে নয়।

শ্যামলদা, আপনি বলছিলেন, জানতেনই না যে, ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব বাঁশ দিবস। আপনি নিজেকে মনে করেছেন একটি বাঁশগাছ হিসেবেই, কী ব্যাপার, কেন এই মনে হওয়া– সেই দিকে যাব, কিন্তু প্রথমেই বলুন যে, আপনার ছবি আঁকা শুরু হল কবে?

শুরুটা হয়েছিল খুব ছোট থেকেই। তাকে যে ‘ছবি আঁকা’ বলে জানতাম না। কাগজে খেয়াল-খুশিমতো দাগ কাটতাম। পরে খানিক ছবির দিকে ঝুঁকি। কিন্তু বাড়িতে আপত্তি ছিল ভালোমতো। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ওঠার দিকে ঝোঁক আমার বাড়ির। বাবা কারিগরী বিদ্যা ভালোই জানতেন। সেখানে শিল্পের স্থান ছিল না। এদিকে আমি অঙ্কে তুমুল কাঁচা! ‘কেশব নাগটা ভালো করে গুলে খা’, এসবই শুনতে হত। এই পরিবেশে ছবি আঁকাটা ভালো চোখে কেউই দেখেনি। কিন্তু ক্লাস নাইনে এসে ব্যাপারটা খানিক বদলে গেল।

কেন, কী এমন ঘটল ক্লাস নাইনে?

আমি পড়তাম বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে। আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হবে বলে ভর্তি করানো হল টাউন স্কুলে। সেখানে টেকনিক্যাল জিনিসও পড়ানো হত। পাশাপাশি সায়েন্সও। আমি আরও জব্দ হলাম! অঙ্ক-টঙ্ক তো কিছুই পারি না। এই ইশকুলের হেডমাস্টার তুষারকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে পড়ে গেলাম। তাঁরই ক্লাসে বসে ছবি আঁকছিলাম আমি। স্যরেরই ছবি আঁকছিলাম। স্যর দেখে এতটুকু বকাবকি করলেন না। বললেন, ‘বাঃ ভালো হয়েছে তো, তবে এদিকটা একটু দ্যাখ।’ পরে আমাকে বলেছিলেন, ‘তোমাকে অঙ্ক নিয়ে ভাবতে হবে না। তোমার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দরকার নেই, অঙ্ক কষারও দরকার নেই, তুমি ছবিই আঁকো।’ ইশকুলে ঘটা করে বিশ্বকর্মা পুজো হত। শুধু পুজো নয়, এগজিবিশনও হত। সায়েন্স এগজিবিশন। পাশাপাশি শিল্পকলারও প্রদর্শনী হত। তুষারবাবু একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। গেলাম। রোল করা কাগজ আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ‘একমাস পর এগজিবিশন, তোমার অনেক ছবি যেন থাকে।’ এবং এ-ও বললেন যে, ‘এই একমাস, ছবি আঁকার জন্য টিফিনের পর তুমি চলে যেতে পারো।’ এ ছিল অপূর্ব এক প্রশ্রয়।

তো, ছবি এঁকেছিলেন?

অনেক। স্যর বলেছেন বলে কথা! শুধু ছবি নয়, মাটি দিয়ে ভেনাস করেছিলাম।

ভেনাস! কত সাইজের ভেনাস?

ফুটদুয়েক হবে। তবে মেমসাহেব হয়নি, এক হাতকাটা বাঙালি মহিলা হয়েছিল। তবে সেসময় সাড়া পড়েছিল ভালোই। মানে ওই ’৭৩ সালে। কী আশ্চর্য, এত অঙ্কভিতু ছেলে, এক অঙ্ক স্যরের কাছেই ছবি আঁকার জন্য জীবনের প্রথম উৎসাহ পেয়েছিল।

পরে কি অঙ্কেও ভালো হলেন?

না। সে কোনও দিনও হতে পারলাম না। কিন্তু ’৭৫ সালের স্কুল ম্যাগাজিনে যে সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, সেটা খুলে দেখি, স্যর আমার নাম রেখেছেন ছাত্র সম্পাদক হিসেবে। ডানপিটে এক বন্ধু এসে বলেছিল, তুই কি আমাদের স্কুলের জিএস?

আপনাকে তো একইসঙ্গে লোকে কবি হিসেবেও চেনে। লেখালিখির শুরু কী করে হল?

কলেজে পড়ার সময় থেকে একটা ‘বাল্মিকী’ নামের কাগজ করতাম। পড়তাম বাংলা অনার্স। রাজ কলেজে। সেসময় থেকেই লেখালিখির শুরু। পেলাম অবন্তী সান্যাল, কমলেশ চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষককে। কমলেশ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বুদ্ধদেব বসুর ছেলের মতো। সুধীন দত্তকে অন্তিম শয্যায় যাঁরা কাঁধে নিয়েছিলেন, তাঁদের একজন। আর পেয়েছিলাম সুব্রত চক্রবর্তীকে। ফিজিক্সের অধ্যাপক। সে এক আশ্চর্য লোক!

কেন আশ্চর্য কেন? কী জন্য আশ্চর্য?

একবার পরীক্ষা দিচ্ছি। সুব্রত চক্রবর্তী গার্ড দিচ্ছেন। পায়ে পায়ে হেঁটে এলেন। খুব মাথা নিচু করে হাঁটতেন। সুব্রতদা আসছেন দেখে আমি আরও বেশি লেখায় মন দিচ্ছি। সুব্রতদা এসে বললেন, ‘কী লিখছ?’ বললাম যে, ‘চার নম্বর প্রশ্নটা বাকি আছে।’ উনি বললেন, ‘ও লেখার কথা বলছি না, কবিতা কেমন লিখছ?’ পরীক্ষার হলে কবিতা লেখার কথা জিজ্ঞেস করছে যে মানুষ, সে তো আশ্চর্যই।

আপনার কবিতা পড়ে কখনও কারেকশন করে দিয়েছেন?

কখনও না। একবার একটা কবিতা পড়ে কেমন লেগেছে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছিলেন, ‘তুমি যদি কবিতা লিখতে থাকো, তাহলে নিজেই একদিন বুঝতে পারবে।’ এই হলেন সত্যিকারের শিক্ষক।

ছবি আঁকাটা কোন পথে গেল এই সময়? বাল্মিকী তো একইসঙ্গে ছবি ও কবিতারই কাগজ।

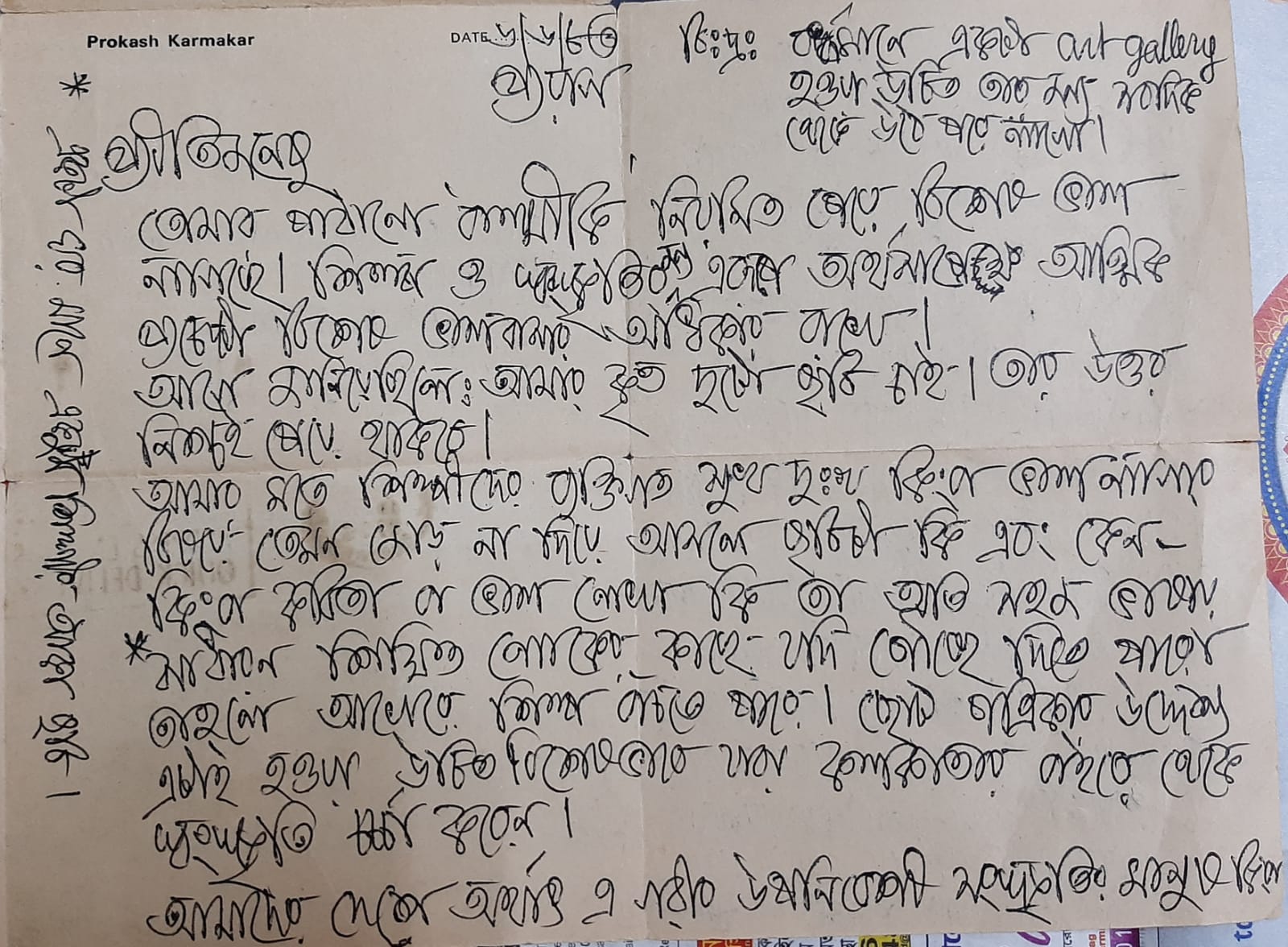

হ্যাঁ, আমার বন্ধু প্রকাশ দাসও তখন কাগজ করছেন ‘স্বকাল’ নামে। তখন দুম করেই একদিন যোগাযোগ হল প্রকাশ কর্মকারের সঙ্গে। ভাবছিলাম তখন ড্রয়িং পোস্টকার্ড বিক্রি করা শুরু করব। প্রিয় কবিদের কবিতার সঙ্গে জুড়ে দেব ছবি। প্রকাশদাকে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি ছবি পাঠিয়েছিলেন শুধু নয়, খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। দেখা করার কথা লিখেছিলেন কলকাতা বইমেলায়!

প্রকাশ কর্মকারের মতো শিল্পী, নিজে থেকে একথা বলছেন, দারুণ ব্যাপার। আপনার সঙ্গে দেখা হল শেষমেশ?

আমাকে বলেছিলেন ‘আজকাল’-এর স্টলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি তোমাকে খুঁজে নেব। তখন তো টেলিফোন নেই। আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। একসময় এসে পড়লেন তিনি। কথাবার্তা শুরু হল। পরে আরও অন্তরঙ্গতা বাড়ল। প্রকাশদা বলেছিলেন একটা শিল্পাশ্রম করবেন।

শিল্পাশ্রম?

হ্যাঁ। তাও নাকি প্রকাশদার মতো মানুষ। তিনি যে আশ্রমে যাবেন, সবাই তো উচ্ছন্নে যাবে! বলেছিলেন, তোমাদের মতো শিল্পীরা আসবে, থাকবে। আমাকে বলেছিলেন, বর্ধমানে একটা শিল্পের গ্যালারি করতে। যদিও তা হয়নি কোনও দিন। এলাহাবাদে থাকতে একদিন প্রকাশদা বলেছিলেন, যে শহরে সুনীল-শক্তি নেই, সে শহরে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় নাকি আপনাকে ওঁর বাড়িতে রাখতে চেয়েছিলেন?

কথাটা সত্যিই। কলকাতায় তো আমার কোনও বাসা ছিল না। শক্তিদা মৃণালদার বাড়িতে মদ্যপান করে মাঝে মাঝে থাকতেন। সেখানেই আলাপ হল। বললেন, ‘শ্যামল কী করো?’ বললাম, ‘শুভাপ্রসন্নর কাছে আঁকা শিখি।’ ওই শুরু।

শুভাপ্রসন্নর কাছে আঁকা শিখতেন? কীরকম অভিজ্ঞতা?

‘কলেজ অফ ভিস্যুয়াল আর্ট’ শুভাপ্রসন্নর একমাত্র স্বপ্ন ছিল। উনি শুরু করলেন, কিন্তু চালিয়ে যেতে পারলেন না। যদি করতে পারতেন, তাহলে শিল্পের ইতিহাসে শিক্ষক হিসেবে বিরাট জায়গা পেতেন। একেবারেই অন্য একটা দর্শনের কলেজ ছিল।

কলেজ অফ ভিস্যুয়াল আর্টস কীরকম ছিল?

যারা শিল্পকে ভালোবেসে শিল্পকর্ম করতে আসবে, তাদেরকেই নেওয়া হত। বেশিরভাগই আসত সরকারি আর্ট কলেজ পাশ করে। ততক্ষণে তারা যথেষ্ট দক্ষ। আসত আসলে ‘স্পেশাল কোচিং’ নিতে, শিল্পের রহস্য জানার জন্য হয়তো। তখন ১৯৮১ সাল। আমার প্রথম কবিতার বই দেখিয়ে আমি শুভাপ্রসন্নকে বললাম, ‘স্যর, আমাকে ক্লাসে বসার অনুমতি দিন, আমাকে ভর্তি করে নিন।’ আমাকে শুভাপ্রসন্ন বললেন, ‘কবিতা লেখেন তো? নাক অবধি ওদের আবেগ হয়। তুষার রায় আমার বন্ধু, সেও আর্ট কলেজে ফার্স্ট ইয়ার অবধি পড়েছিল। তারপর ছেড়ে দেয়। আপনিও তো তা-ই করবেন।’ আমি চুপচাপ। উনি আবার বলছেন, ‘বর্ধমান থেকে সম্ভব নয়। আমার কলেজ সন্ধেবেলায়। এখানে তো আপনার কোনও থাকার জায়গা নেই। কলেজ ছুটি হয় ৯টার সময়। কী করে ফিরবেন তারপর?’ অনেক ছবি নিয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, ‘দেখুন।’ একের পর এক ছবি দেখছেন শুভাপ্রসন্ন। আমি মাঝে মাঝে বলেও দিচ্ছি সেইসব ছবি কী বোঝাতে চাইছে। কারণ সবই বিমূর্ত আঁকা। মনে মনে ভাবছি– স্যর বোধহয় সব বুঝতে পারছে না। উনি উত্তরে ‘হুম হুম’ আর ‘তারপর’ ছাড়া কিছুই বলছেন না। সব দেখার পর শুভাপ্রসন্ন বললেন, ‘এইসবই মনের ছবি, চোখের ছবি আঁকতে হবে।’ আমি খুব কাকুতি-মিনতি করে বলেছিলাম, ‘আমি মেঝেতেই বসে কাজ করব, আমাকে একটু জায়গা করে দিন।’ ‘আমার এখানে চেয়ার-টেবিল নেই-ও, মেঝেতে বসেই সবাই আঁকে। ঠিক আছে শুক্রবার করে আসবেন।’, বলেছিলেন শুভাপ্রসন্ন।

যাক! তো এই হল আপনার হাতে-কলমে আঁকা শেখার ব্যাপার?

এই তো শুরু। কিন্তু ভর্তি তো হইনি। স্রেফ আসতে বলেছেন স্যর। আমি প্রতি শুক্রবার গিয়ে উপস্থিত থাকতাম। সঙ্গে নিউজপ্রিন্টের স্কেচখাতা। চারপাশে দারুণ সব ছবি আঁকছি উঠতি শিল্পীরা। আমি তেমন পারছি না।

শুভাপ্রসন্ন কিছু বলছেন না? দেখিয়ে দিচ্ছেন না?

না। কোনও কথাই না। একমাস হয়ে গেল দেখলাম, ‘শ্যামল’ বলে একবার ডাকলেনও না। ডাকা তো দূর কথা। তাকালেনও না। একদিন বেরিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ ডাক। ‘স্যর বলুন।’ ‘কলেজে রবীন্দ্রজয়ন্তী হবে, আমি ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তুমি বলবে, পারবে তো?’ বললাম, ‘চেষ্টা করব।’ স্যর দারুণ বলেছিলেন। আমি খানিক বাচালতাই করলাম। সেই থেকে অল্প অল্প করে আমার দিকে মনোযোগ। এক বছরের মাথায় আমাকে বললেন, ‘এবার তুমি ভর্তি হতে পারো।’ একবার একজনকে বলেছিলেন, ‘বর্ধমান থেকে একটা ছেলে আসে জানিস তো? কবি আবার! অসীম ধৈর্য তার। আমার যদি এমন ধৈর্য থাকত আমি অনেক বড় শিল্পী হতাম। ঝড়জল ওর কাছে তুচ্ছ। কলেজ স্ট্রিট ডুবে গিয়েছে, তবুও দেখব ও এসে বসে।’

কলেজ স্ট্রিটের কোথায় ছিল এই কলেজ?

কলেজটা ছিল ৩৭ সি কলেজ রো। একটা বাড়ির নিচতলায় ক্লাস হত। অসামান্য ক্লাস! ম্যাক্সমুলার ভবন থেকে সিনেমা প্রায়ই নিয়ে এসে দেখানো হত। স্পেশাল ক্লাস নিতেন পরিতোষ সেন, শিবনারায়ণ রায়, বিকাশ ভট্টাচার্য, ভবেশ সান্যালরা। স্লাইড শো-তে চলত তাঁদের কাজ দেখানো।

বেশ। এবার বলুন, আপনি বাঁশের সত্তায় ঢুকলেন কী করে?

একবার আর্টস একরে একটা প্রদর্শনী হচ্ছে জানতে পারলাম। ওদের আমি দুটো ছবি দিয়েছিলাম। সে-ছবি টাঙানোও হয়েছিল। ছবি দুটো বিক্রিও হয়ে গিয়েছিল। নিয়েছিলেন রুবি পাল চৌধুরী। বাঁশগাছের ছবি। তখন ক্যাজুয়ালিই বাঁশগাছের ছবি আঁকতাম।

ছোটবেলা থেকেই কি বাঁশগাছ টানত আপনাকে?

বাঁশগাছ দেখব বলেই তো আমি কর্ডলাইনে এসেছি চিরকাল। খুব কৌতূহল হত বাঁশগাছ দেখে। কোথাও কোনও পাতা না নড়লেও বাঁশপাতা ঠিক নড়ে। তার পাশ দিয়ে গেলে শিরিশিরি করে একটা আওয়াজ হত। কী অসামান্য সেই সংগীতায়োজন!

আচ্ছা, তা যে কথা বলছিলেন, বাঁশের সত্তা…

জন্মগতভাবেই আসলে বাঁশগাছ আমাকে আকর্ষণ করছে। কিন্তু ২০০৯ সালের প্রদর্শনী আমাকে বদলে দিল। একক প্রদর্শনী। শিল্প আন্দোলনের বড় কোনও স্বপ্ন তো আমি দেখিনি। কিন্তু এঁকে চলেছি নিজের মতো। বাঁশগাছের। নানারকম। এক বন্ধুকে বললাম, ‘ভালো ইংরেজিতে ক্যাটালগে আমার কাজ নিয়ে লিখে দেবে?’ ও বলল, ‘তুমিই লেখো। রোম্যাঁ রোল্যাঁও ইংরেজি জানতেন না। তাতে কী?’ আমি লিখতে বসে বুঝলাম, এই সমস্ত বাঁশগাছই আমার সেলফ পোর্ট্রেট। কারণ বাঁশগাছের সঙ্গে আমার অনেক মিল।

কী মিল? বলুন।

আমি তো মফস্সলের ছেলে। অনেক সময় অনেক দাদারা আমাদের ছেঁটে দেয়, দাবিয়ে রাখে। আবার আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতাম। বাঁশগাছ কেটে দিলেও তাই। আবার পাশ থেকে গজিয়ে ওঠে। শিকড়ে কেউ জল দেয়নি, অথচ তার বেড়ে ওঠা রুখে দেওয়া যায় না। আমার শিকড়েও কেউ না, আমি আপনা-আপনিই সবুজ হতে চেয়েছি। আমার লিখতে বসে মনে হল, বাঁশগাছ এমন একটা গাছ, যা জন্মের সময়ও নাড়ি কাটার জন্য লাগে। আবার মৃত্যুর দিনে, অন্তিম শয্যাতেও। এই যে জন্মমৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বাঁশগাছ– আমিও ভাবলাম, এটাই তো চেয়েছি আমি! মানুষের সঙ্গে এভাবে জড়িয়ে থাকতে। কোনও দিন তো এই বাঁশগাছ হতে পারব না। কিন্তু যদি পারতাম। ছোটবেলা থেকে একজন কমিউনিস্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম।

মানে আপনি বলতে চাইছেন, বাঁশগাছ কমিউনিস্ট? শ্যামলদা, কমিউনিজমের সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ কোথায়? কী করে?

তখন শান্তিগোপালের যাত্রায় ভরে গিয়েছে গোটা বাংলায়। কার্ল মার্কস, লেনিন সেজে যাত্রা হচ্ছে। যাত্রাপালা যিনি লিখছেন শম্ভু বাগ– তিনি বর্ধমানের মানুষ। পরবর্তীকালে তাঁর স্নেহ পেয়েছি। তিনিই আমার মেরুদণ্ড গড়ে দিয়েছিলেন। সে কারণেই এত আবেগ। নন্দীগ্রামের ঘটনায় প্রতিবাদ করায় হরেকৃষ্ণ কোঙারের ছেলে, অরিন্দম কোঙার, জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘শ্যামল, তোমার এত আবেগ কেন? তোমাকে নিয়ে পারা যায় না!’ আমি বলেছিলাম, ‘আপনি একজন বড় কমিউনিস্ট নেতার ছেলে। আপনি ক্লাস করে কমিউনিস্ট। আমি সেই পরিবারের ছেলে নয়। আমি শান্তিগোপালের কার্ল মার্কস দেখেছিলাম এইট-নাইনে পড়ি যখন। পরপর তিনবার। দেখি লেনিন। আবেগ আমার থাকবে না তো আপনার থাকবে?’ মনে পড়ে, কার্ল মার্কস দেখে আমি সোফা ছেড়ে মেঝেতে এসে শুয়েছিলাম। বোকামি, বালকস্বভাব খানিক, কিন্তু সেই বয়সেই আমি চেয়েছিলাম মাটির কাছাকাছি যাওয়ার।

আচ্ছা, বাঙালি বাঁশ বস্তুটাকে তো খানিক লঘুচালে ব্যবহার করে। লোকে হাসাহাসি করেনি?

করেছে। অনেকেই বলেছে, ‘এ কী, শুধুই বাঁশগাছ! একটু মানুষ-টানুষও আঁকো।’ কিন্তু আমি ভাবি যে, বাঁশগাছ এঁকে তো আমি মানুষের কথাই বলছি, তাহলে খামোকা মানুষ আঁকতে হবে কেন! একক প্রদর্শনীতে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে এক প্রতিনিধি এসে বলেছিল– এটা একটা স্টান্ট! বাঁশগাছ কারও সেলফ পোর্ট্রেট হতে পারে! তবে আমার যুক্তিতে তারা খুশি হয়েছিল। দু’দিন দেখিয়েছিল সেই সাক্ষাৎকার। এই করতে করতেই বাঁশগাছ নিয়ে মজে গেলাম। ৮টা সোলো করেছি, তার মধ্যে ৭টাই বাঁশগাছ নিয়ে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আমার প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে গিয়ে, এমন একটা কথা বলেছিলেন, যে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

কী কথা?

বললেন যে, ভ্যান গঘ, রবীন্দ্রনাথ কেউ নিজেকে আঁকতে গিয়ে কখনও প্রকৃতিকে দেখিয়ে বলেননি, এটা আমি। তাঁরা প্রকৃতিকে এঁকেছেন, কিন্তু সেইটাই তাঁর সত্তা, এটা ছবিতে দেখাননি। প্রায় দেড়ঘণ্টার সেই বলা শুনতে কতজন যে এসেছিলেন! হিরণ মিত্র, রবীন মণ্ডল, কালীকৃষ্ণ গুহ, আরও কত।

একেবারে গুনে গুনে বলতে হবে না। তবু আজ পর্যন্ত মোটামুটি কত বাঁশের ছবি এঁকেছেন আপনি?

কোভিডের সময় যখন বাড়ি থেকে বেরতে পারছিলাম না, ওই সময়টাতেই তো প্রায় দেড়শো বাঁশগাছের ছবি এঁকেছিলাম। তার থেকে ৯০টা ছবি নিয়ে করোনার পরে একটা সোলো করেছিলাম। প্রচুর এঁকেছি। অগুনতি নিজেকে আঁকা।

কোন মিডিয়ামে কাজ করেছেন মূলত?

কখনও কালি, জলরং, অ্যাক্রিলিক– প্যাস্টেল ব্যবহার করিনি।

আপনার আত্মপ্রতিকৃতি বাঁশগাছ, বহু এঁকেছেন, এত বাঁশগাছের স্টাডি করেছেন কখন?

দক্ষিণ দামোদরে প্রচুর গ্রাম-কে-গ্রাম বাঁশগাছ আছে, সেখানে সাতদিন থেকে গিয়েছি শুধু বাঁশগাছ দেখব বলেই। এছাড়াও নানা সময়, নানা জায়গায়। বাঁশগাছ আমার গুলে খাওয়া। যখন যেভাবে পেরেছি, দেখেছি।

শ্যামলদা, শেষ প্রশ্ন, আপনি বলেছেন, ২০০৯ নাগাদ আপনি টের পান, আপনিই বাঁশগাছ। বাঁশগাছ যদি আপনার সেলফ হয়, ২০০৯ সাল মানে পশ্চিমবঙ্গে তখনও বামফ্রন্ট আমল, ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার এল, এই রাজনৈতিক বদলে আপনার ‘সেলফ’ও তো বদলাতে বাধ্য, আপনার বাঁশগাছে কি বদল ঘটেছে? ঘটলে কী সেই বদল?

হ্যাঁ। বদলেছে। অনেক গোঁয়ারতুমি দেখা যাচ্ছে। অনেক ছটফটানি। আমার বাঁশগাছ ক্রমে লাল হয়ে যাচ্ছে। আগে নীল-সবুজ নানা রঙের বাঁশগাছ এঁকেছি। এখন লাল– আমার ভেতরের খ্যাপামি ও রক্তাক্ত হওয়ার ব্যাপারটাই সেখানে দেখা যাচ্ছে বলে মনে হয়।

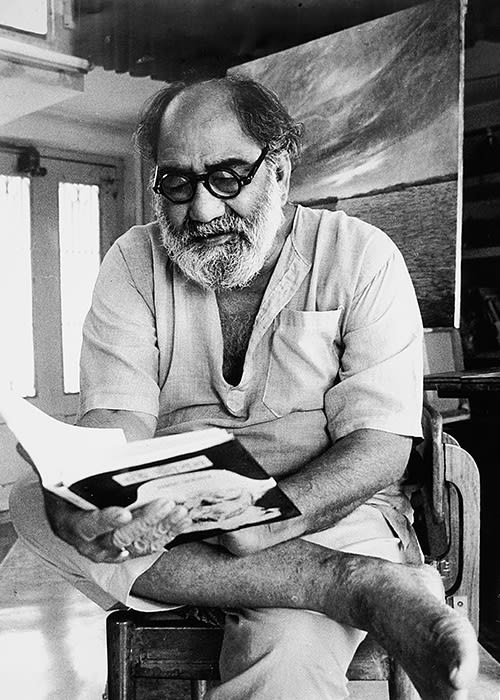

সাক্ষাৎকারে ব্যবহৃত শ্যামলবরণ সাহার ছবিগুলি তুলেছেন অমিত মৌলিক

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved