সনাতনী ধারাই এখনও ‘তালিম’-এ ব্যবহৃত হয়। আমার গুরু সংগীতাচার্য আলি রেজোয়ান, তালিম দেবার সময় আমায় স্বরূপ মাধ্যমেই তালিম দেন; এবং এই স্বরূপ মাধ্যম ছাঁকা নয়, স্বতস্ফূর্ত, জাতি অনুসরণ করে, ঠাট নয়। তালিম এবং শিক্ষাদান এক নয়। তালিম অর্থ হল, যেখানে গুরু কেবল সুরের মূর্ছনায় নয়, তাঁর শিষ্যকে সংগীতের অন্তর্নিহিত অর্থ উন্মোচনে উত্তরসাধনা করেন। সংগীতের প্রকৃত সারকথা শুধু দক্ষতা অর্জন নয়, বরং অর্থের নিরন্তর অনুসন্ধানে নিহিত। একথাই গুরু যখন শিষ্যকে অনুধাবন করান, গুরু যখন শিষ্যকে সুর আঁকতে শেখান বায়ুর ক্যানভাসে, রাগের সাথে আলাপ করতে শেখান, রাগ দেখান– সেটিই তখন হয়ে ওঠে তালিম বা দীক্ষা।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত শুধু সুরচর্চার বাহুল্যমাত্র নয়; বরং সে এক জীবনের ব্রত, সুরে গাঁথা আধ্যাত্মিক রাজনীতি– এক দুরূহ দর্শন যা নীরবতার ভেতরও ধ্বনি খোঁজে। এ হল সেই সংগীত, যা মগজের ভেতর অনুরণনের থেকেও প্রাচীন, যেখানে স্বরসাধনার আড়ালে লুকিয়ে আছে চিরায়ত আত্মা।

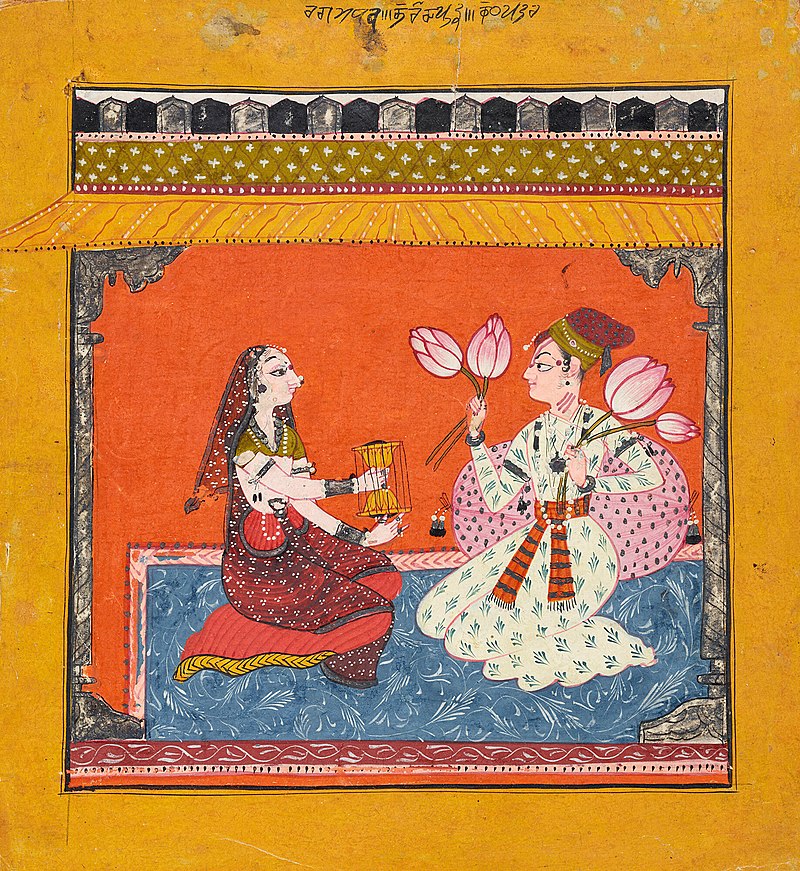

কেবল সংগীতচর্চা নয়, বরং এক সমৃদ্ধ জীবনদর্শন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাহক। এই সংগীত ভারতবর্ষের হাজার বছরের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের অংশ– যেখানে ধ্বনি ও নীরবতার মধ্যকার সম্পর্ক, রস ও ভাবের পরিব্যাপ্তি এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে জ্ঞান সংরক্ষণ ও হস্তান্তর ঘটেছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক আধিপত্য এই ধ্রুপদি ধারাকেও প্রভাবিত করেছে। সেই সঙ্গে উঠেছে প্রশ্ন– উপনিবেশ কীভাবে শাস্ত্রীয় সংগীতের শরীর ও চেতনাকে পুনর্গঠন করেছে? আবার উত্তর উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে আমরা কীভাবে এই সংগীতচর্চার মধ্যে ঔপনিবেশিকতার ছায়া ও প্রতিরোধ খুঁজি?

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি যখন ভারতবর্ষে শাসন কায়েম করে– তখন তারা শুধু অর্থনীতি ও রাজনীতিকেই নয়, সংস্কৃতি ও জ্ঞানতন্ত্রকেও রূপান্তর করতে চায়। শাস্ত্রীয় সংগীত, বিশেষ করে ধ্রুপদ ও খেয়াল, তখন ছিল রাজসভাকেন্দ্রিক, মুঘল প্রাসাদ ও নবাবি পৃষ্ঠপোষকতার আওতায় গড়ে ওঠা এক ঐতিহ্য। কিন্তু ঔপনিবেশিক আধিপত্য সেই পৃষ্ঠপোষকতাকে ধ্বংস করে দেয় এবং সংগীতচর্চা একপ্রকার সামাজিক প্রান্তে সরে যায়।

পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশরা সংগীতকে ‘অবিশ্বাসযোগ্য’ ও ‘অপরিষ্কার’ সংস্কৃতি হিসেবে উপস্থাপন করতে থাকে। তাদের চোখে এ ছিল এক রহস্যময়, অপ্রতুলভাবে লিখিত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন শিল্প। সীমিত জ্ঞান দিয়ে কি-আর শাস্ত্রীয় সংগীত উপলব্ধি করা যায়! সেই সূত্রেই উত্থান ঘটে ‘ওরিয়েন্টালিজম’-এর, যেখানে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারতীয় সংগীতকে ব্যাখ্যা করার আরেকটি পথ খুলে যায়। পণ্ডিত ভি. এন. ভাটখণ্ডে সেই সময়ে সংগীতকে ‘শুদ্ধ’ ও ‘সংগঠিত’ করার জন্য নোটেশন ও প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন। যদিও-বা এটি শৃঙ্খলা নিয়ে আসে, একইসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট জাতপাত ও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যকেও পোক্ত করে তোলে।

অবশ্য সনাতনী ধারাই এখনও ‘তালিম’-এ ব্যবহৃত হয়। আমার গুরু সংগীতাচার্য আলি রেজোয়ান, তালিম দেওয়ার সময় আমায় স্বরূপ মাধ্যমেই তালিম দেন; এবং এই স্বরূপ মাধ্যম ছাঁকা নয়, স্বতস্ফূর্ত, জাতি অনুসরণ করে, ঠাট নয়। তালিম এবং শিক্ষাদান এক নয়। ‘তালিম’ অর্থ হল, যেখানে গুরু কেবল সুরের মূর্ছনায় নয়, তাঁর শিষ্যকে সংগীতের অন্তর্নিহিত অর্থ উন্মোচনে উত্তরসাধনা করেন। সংগীতের প্রকৃত সারকথা শুধু দক্ষতা অর্জন নয়, বরং অর্থের নিরন্তর অনুসন্ধানে নিহিত। একথাই গুরু যখন শিষ্যকে অনুধাবন করান, গুরু যখন শিষ্যকে সুর আঁকতে শেখান বায়ুর ক্যানভাসে, রাগের সঙ্গে আলাপ করতে শেখান, রাগ দেখান– সেটিই তখন হয়ে ওঠে তালিম বা দীক্ষা। ঔপনিবেশিক ভাব, এই তালিমের ধারাকে প্রভাবিত করে শিক্ষায় রূপান্তর করেছিল বললে ভুল হবে না। এমনকী, পেলভা নায়েক দিদির থেকে যখন ভার্ধানি সম্বন্ধে জানলাম, শিখলাম বা শেখার চেষ্টা করলাম– দিদিও বলেছিলেন ভার্ধানিকে কাঠামোতে বাঁধা যায় না; আরোহ-অবরোহ বলতে আমরা যেটা বুঝি। রাগদারী বোঝার জন্য আরোহ-অবরোহ যথেষ্ট নয়। এ হল খানিকটা পুকুরে সাগর প্রত্যক্ষ করার মতো প্রয়াস।

ভারতের স্বাধীনতার পরে শাস্ত্রীয় সংগীতকে জাতীয় পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এবং নেহরুর মতো নেতারা একে ভারতের ‘ঐতিহ্য’ বলে প্রচার করেন। অথচ এই জাতীয়তাবাদী প্রকল্প শাস্ত্রীয় সংগীতের আদি ঐতিহ্য ও তবলা-সরোদ-সারেঙ্গির পারস্য উৎসকে অগ্রাহ্য করে। এ এক সাংস্কৃতিক শুদ্ধতাবাদ, যা উত্তর ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত।

এখানে উত্তর উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে– যেখানে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি কীভাবে একদা ঔপনিবেশিত জাতিগুলি স্বাধীনতা-উত্তরকালে নিজেদের ঐতিহ্যকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করে। কিন্তু সেই আবিষ্কারে অনেক সময় পুনরায় ঔপনিবেশিক চিন্তার ছাপ থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় ‘ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক’ মডেলের অনুকরণে ভারতীয় সংগীতকেও ‘হাই আর্ট’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং লোক বা অঞ্চলভিত্তিক সংগীতগুলোকে গৌণ ও ‘অপ্রশিক্ষিত’ ধরা হয়।

আজকের বিশ্বায়নের যুগে বহুজাতিক রেকর্ড কোম্পানি, ইউটিউব অ্যালগরিদম এবং ‘ফিউশন’ সংগীতের নামে ধ্রুপদি ধারাকে পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে। অনেক সময় ফিউশন বা ‘ওয়ার্ল্ড মিউজিক’-এর নামে একটি নির্দিষ্ট ‘আধ্যাত্মিক’ ভারতীয় চিত্র তুলে ধরা হয়– যা পশ্চিমি দর্শকের জন্য সুখশ্রাব্য কিন্তু ইতিহাস-বিচ্যুত।

অর্থাৎ, আজকের সংগীতচর্চার ভেতরেও একপ্রকার সাংস্কৃতিক পণ্যায়ন চলছে, যা আরেক ধরনের ঔপনিবেশিকতা– নব্য উপনিবেশ বা কসমোপলিটানাইজড ঔপনিবেশিকতা। এখানেও গুরু-শিষ্য পরম্পরার গাম্ভীর্য, সুর ও রসের অনুশীলন এবং সাংগীতিক আত্মানুসন্ধানকে পিছনে ফেলে ‘পারফর্মেন্স’ ও ‘কমোডিফিকেশন’ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

তবে এই চিত্রের একপাক্ষিক পাঠ নয়, ঔপনিবেশিক ও উত্তর উত্তর-ঔপনিবেশিক সংকটের মাঝেও শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চা প্রতিরোধের সুর হয়ে উঠেছে। যেমন– কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত, যেখানে ধ্রুপদি রাগকে জনসংগীতের আবহে আনতে চাওয়া হয়েছে; অথবা শিল্পী আলি আকবর খাঁ বা গিরিজা দেবীর মতো ব্যক্তিত্ব, যাঁরা উপনিবেশোত্তর যুগে সংগীতের ঐতিহ্যকে নতুন ভাষা দিয়েছেন।

আজকের দিনে প্রয়োজন এই সংগীতচর্চাকে শুধু রক্ষণশীল এক ঐতিহ্য হিসেবে না দেখে, বরং তার ভেতরের প্রতিরোধী সম্ভাবনাগুলোকে সামনে আনা– যা ব্যক্তি ও সমাজের আত্মানুসন্ধান এবং ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্বের ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়াস হিসেবে দেখা যায়।

বর্তমানে আবার এক প্রকার কথা শুরু হয়েছে বাংলাদেশে, ‘রাগসংগীত আমাদের নয়’। অথচ সনজীদা দিদা (সনজীদা খাতুন) বলেছিলেন, ‘রাগসংগীতটা আমাদের আকাশ’, ‘লোকসংগীতটা আমাদের মাটি’। পল্লির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গীত লুকোনো, কোনও না কোনও রাগের স্পর্শ তাতে আছেই– এ তো প্রত্যক্ষ সত্য। বাউল, কীর্তন ও শাস্ত্রীয় সংগীতের পারস্পরিক প্রভাব, লালন সাঁইয়ের গানে ভৈরবী-কাফি রাগের ব্যবহার, লোকজ কত গানে আমরা রাগের স্পষ্ট ছায়া দেখতে পাই, আলাদা করে একথা বলার অপেক্ষা থাকে কি?

কোনও এক অদৃশ্য কারণেই এই সংগীতের ধারাকে সরলীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে বারবার। নিঃসন্দেহে শাস্ত্রীয় সংগীত ‘হাইয়েস্ট ফর্ম অফ আর্ট’। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক ইতিহাসের দ্বারা প্রভাবিত, অন্যদিকে তা সেই ইতিহাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ভাষা। উত্তর উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ ও বিশ্লেষণ আমাদের শিখিয়ে দেয় কীভাবে এই সংগীতচর্চার মধ্যে দিয়ে আমরা আত্মপরিচয়, ইতিহাস ও রাজনীতির জটিল পরতগুলো উন্মোচন করতে পারি। এই অনুশীলন শুধু সংগীতের নয়– এ এক রাজনৈতিক সন্দর্ভ, আর দর্শনের চর্চাও বটে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved