লোকশিল্প হিসেবে বাঁকুড়া জেলার তালড্যাংরা বিধানসভার খাতড়া মহকুমার অন্তর্গত পাঁচমুড়া গ্রামের কুম্ভকারদের যে সৃজন, তার তুলনীয় টেরাকোটা দুনিয়া ঘুরলেও পাওয়া যাবে না, একথা হলফ করে বলা চলে। তার কৃতিত্ব যেমন কুম্ভকারদের হাতযশ দাবি করতে পারে, তেমনই সমান দাবিদার এখানকার মাটির তিন-চার ফুট নিচে ছড়িয়ে থাকা পলিমাটি। এই বিশেষ ধরনের মাটির কণার মধ্যে বন্ডিংই পাঁচমুড়ার টেরাকোটাকে বৈচিত্র্যময় ও টেকসই করার সুযোগ দিয়েছে। পাঁচমুড়ার টেরাকোটা পেয়েছে ভারত সরকারের জি.আই. স্বীকৃতি। এখানকার কুম্ভকার-পল্লির মৃৎশিল্পীরা সারা বিশ্বে পেয়েছেন নানা পুরস্কার, স্বীকৃতি। ১৯৬৯ সালে রাসবিহারী কুম্ভকার জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার পরে পাঁচমুড়া গ্রামের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং উত্তর প্রজন্মের অনেকেই সেই পথে এগিয়ে আসেন। সেই ট্রাডিশন চলছে।

প্রয়োজনের শরীর আটপৌরে না রেখে কারুকার্যমণ্ডিত করে তুলতেই শিল্পের জন্ম। লোকশিল্পেরও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘কালান্তর’ গ্রন্থের ‘লোকহিত’ প্রবন্ধে বলছেন, ‘চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাত দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। …ইহার যাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো– জগতের কোনো রসিক সভায় তাহার কিছু লজ্জা পাইবার কারণ নাই।’ এ কথা লোকশিল্পের ক্ষেত্রেও চিরকালীন সারকথা।

‘লোকশিল্প’ মানেই যেন নিচু জাতের লজ্জায় অধোবদন দিনাতিপাত। বহুকাল অবধি বঙ্গীয় শিষ্টজন লোকশিল্পের নানা আঙ্গিককে ছোটলোকশিল্পের অভিন্ন আয়োজন হিসেবে বিচার করার ঔপনিবেশিক হ্যাংওভারের শিকার। লোকশিল্প-সাহিত্য, বিস্তারিত মধ্যযুগীয় সাহিত্যসম্ভারকে মূলস্রোতের শিষ্ট সংস্কৃতিচর্চার পাটাতনে উঠতে দেবেন না, এমন একটা বেআক্কেলে বিবেচনা যেন কিছুতেই ছাড়তে নারাজ ওই আধুনিকতার কীর্তনিয়ারা। এবং তাঁরা বুঝতে পারেন না, তাতে লোকশিল্পের কিচ্ছু যায় আসে না! সে আপনার মেরুদণ্ড সোজা রেখে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ও সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলার লড়াই চালিয়ে গিয়েছে, যাচ্ছে।

পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্পও খুঁজছে নতুন আঙ্গিক। সেখানকার কুম্ভকারপল্লি আর কেবল চিরাচরিত হাতি-ঘোড়া বা মনসার সরা বানানোর কারিগর হিসেবে নিজেদের পরিচয় সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন না। চিরাচরিত লোকশিল্পের অন্তরে আধুনিকতা আর শিষ্ট শিল্পের শরীর ছুঁয়ে দিয়ে মিশ্রশিল্পের সাধক হিসেবে পরিচিত হতে চাইছেন বিশ্বের দরবারে। অন্যান্য শিল্পধারা থেকে পরিগ্রহণের মাধ্যমে নির্মাণ করে চলেছেন টেরাকোটা শিল্পের নতুন নতুন সম্ভাবনার সোপান। চাইছেন নিজেদের নতুন আন্তর্জাতিক শিল্পী পরিচিতি। হয়ে উঠতে চাইছেন ভারতীয় শিল্পের আইকন। এটাও বিপ্লব। নিঃশব্দ কিন্তু দৃঢ়।

লাতিন ‘টেরা’ শব্দের অর্থ মাটি আর ‘কোটা’ শব্দের অর্থ পোড়ানো। একসঙ্গে করলে দাঁড়ায় মাটি পুড়িয়ে তৈরি কিছু। নামে লাতিন ছোঁয়া থাকলেও শিল্পটা বিদেশের থেকে আমদানি করা নয়, একেবারে দেশি প্রাক্-পুরাণিক প্রাজ্ঞদের হাতে সে যাত্রা শুরু করেছিল সিন্ধু সভ্যতার কালেই। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই, যে-শিল্পকে আমরা আজকের ‘টেরাকোটা’ নামে চিনছি, তার চর্চা মূলত শুরু হয়েছে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক থেকে। রাঢ় বাংলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূমে ছড়িয়ে থাকা নানা মন্দিরগাত্রে মহাকালের কৃপাভিক্ষা করে এখনও তার প্রমাণ নিয়ে অপেক্ষমাণ। কিন্তু লোকশিল্প হিসেবে বাঁকুড়া জেলার তালড্যাংরা বিধানসভার খাতড়া মহকুমার অন্তর্গত পাঁচমুড়া গ্রামের কুম্ভকারদের যে সৃজন, তার তুলনীয় টেরাকোটা দুনিয়া ঘুরলেও পাওয়া যাবে না, এ কথা হলফ করে বলা চলে। তার কৃতিত্ব যেমন কুম্ভকারদের হাতযশ দাবি করতে পারে, তেমনই সমান দাবিদার এখানকার মাটির তিন-চার ফুট নিচে ছড়িয়ে থাকা পলিমাটি। এই বিশেষ ধরনের মাটির কণার মধ্যে বন্ডিংই পাঁচমুড়ার টেরাকোটাকে বৈচিত্র্যময় ও টেকসই করার সুযোগ দিয়েছে। পাঁচমুড়ার টেরাকোটা পেয়েছে ভারত সরকারের জি.আই. স্বীকৃতি। এখানকার কুম্ভকার-পল্লির মৃৎশিল্পীরা সারা বিশ্বে পেয়েছেন নানা পুরস্কার, স্বীকৃতি। ১৯৬৯ সালে রাসবিহারী কুম্ভকার জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার পরে পাঁচমুড়া গ্রামের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং উত্তর প্রজন্মের অনেকেই সেই পথে এগিয়ে আসেন। সেই ট্রাডিশন চলছে।

…………………………………………

পশুপতিনাথ কুম্ভকারের মতো প্রবীণ শিল্পী অথবা কাঞ্চন কুম্ভকারের মতো মাঝবয়সী শিল্পী, সকলেরই অভিজ্ঞতা, এখন বিভিন্ন আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীরা তাঁদের কাছে যাচ্ছেন, হাতেকলমে শিখছেন কীভাবে টেরাকোটার মাটি তৈরি করতে হয়, কীভাবে চাকায় ফেলে বেস বানাতে হয়, পেটাই করে আকার দিতে হয় মূর্তির, ফায়ারিং কীভাবে করতে হয় এইসব। তাঁরাও সেই শিক্ষার্থীদের আঁকা বা আইডিয়া থেকে নতুন ধরনের নির্মাণের পথ খুঁজে নিচ্ছেন।

…………………………………………

কী এমন বিশেষত্ব আছে এই শিল্প নির্মাণে, যার জন্যে পাঁচমুড়ার টেরাকোটা এত অনন্য?

রহস্য লুকিয়ে আছে এর নির্মাণের উপাদান আর নির্মাণ কৌশলের মধ্যে। মৃৎশিল্পীদের সোসাইটির সহায়তায় শিল্পীরা জমি কেনেন। সেই জমি তিন-চার ফুট খুঁড়ে ফেললেই উঠে আসে তুলনামূলক হালকা বর্ণের পলিমাটির সেই স্তর যা টেরাকোটায় ব্যবহার হয়। আগেই বলেছি, এমন ঘনপিনদ্ধ মাটি পাঁচমুড়ার নিজস্ব সম্পদ। এই মাটি সরু সুতোর কাপড়ে ছেঁকে বিশুদ্ধ করা হয়। মাটি ঠান্ডা-গরমে যেমন বাড়া-কমা করে, মাটিতে মিশে থাকা অন্য উপাদান তেমনটা হয় না। ফলে অশুদ্ধি থাকলে টেরাকোটার দ্রব্য পরিবর্তিত আবহাওয়ায় ফেটে যাবে। বিশুদ্ধ মাটির সঙ্গে মিশ্রিত হয় সরু দানার হলুদ বালি ও ধান গাছের ফাইবার অংশ। এতে মাটির বন্ডিং অনেক বেড়ে যায়। শিল্পবস্তুর ভিত্তি বা বেস বানানোর জন্য মৃৎশিল্পীরা কাঠের বা লোহার চাকা ব্যবহার করেন। বিভিন্ন নকশার ছাঁচ তোলার জন্য ডাইস থাকে। তা ছাড়াও মাটির তালকে পিটিয়ে পাতলা ও নিটোল আকার দেওয়ার জন্য বোল্যা, পিট্না ব্যবহার করা হয়। এগুলো বাঁশ বা কাঠের তৈরি। এছাড়া উপকরণ হিসেবে চৌকি, উচা, চিয়াড়ি, ঝিনুক, বিভিন্ন মাপের ব্রাশ বা তুলি ব্যবহার করেন মৃৎশিল্পীরা।

এক একটি মূর্তি তৈরি করতে দু’-তিন দিন বা তার বেশিও লেগে যেতে পারে। তার পরে আসে কাঁচা মাটির জিনিসকে পোড়ানোর পর্ব, যাকে মৃৎশিল্পীরা ফায়ারিং বলতে অভ্যস্ত। এর জন্য মৃৎশিল্পীরা বাড়িতে একটা বা একাধিক নানা মাপের ভাটি তৈরি করেন। প্রথমে পাতলা মাটির গোলা তৈরি করে শিল্পবস্তুগুলোর গায়ে রং করা হয়। এই গোলাটা কিছুটা হলদেটে বর্ণের হয়ে থাকে। পুড়লে লাল হয়ে যায়। কাঁচামাটির জিনিসগুলো রোদে শুকিয়ে ফায়ারিং-এ পাঠানো হয়। ভাটির মধ্যে নানা মাপের মাটির কলসি রাখা হয় যেগুলির মুখ থাকে বাইরের দিকে। সেই কলসির মধ্যে মৃৎবস্তুগুলি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় খোলা ভাটিতেও ফায়ারিং করা হয়। শিল্পবস্তু আকারে বড় হলে তাকে পোড়ানো ও বহনের সুবিধার জন্য পরবর্তীকালে পরস্পর জুড়ে দেওয়া যাবে এমন কয়েকটি অংশে নির্মাণ করা হয়। এরপর শুকনো কাঠ-পাতার জ্বালানি ব্যবহার করে ফায়ারিং করা হয়। অনেক সময় শিল্পবস্তুগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বাইরে থেকে মাটির লাল রং যোগ করা হয়। কিন্তু এই রং টেকসই নয়। এই হচ্ছে চিরাচরিত টেরাকোটা শিল্পসামগ্রী নির্মাণের কৌশল।

এই কাজে কুম্ভকার পরিবারের নারী-পুরুষ মিলে প্রায় সকল সদস্যই নানা ভূমিকা পালন করে থাকেন। নির্মাণের শিক্ষা পাঁচমুড়ায় চলে আসছে পরম্পরাক্রমে। কুম্ভকার থেকে কুম্ভকার। এই শিল্পে নাম করেছেন রাসবিহারী কুম্ভকার, মদনমোহন কুম্ভকার, পশুপতিনাথ কুম্ভকার, গণপতি কুম্ভকার, সুনীলবরণ কুম্ভকার, ধীরেন্দ্রনাথ কুম্ভকার, বুদ্ধদেব কুম্ভকার, তারকনাথ কুম্ভকার, বৈদ্যনাথ কুম্ভকার, বিশ্বনাথ কুম্ভকার, চণ্ডীদাস কুম্ভকার, জয়ন্তী কুম্ভকার, ভূতনাথ কুম্ভকার, দেবাশিস কুম্ভকার, জগন্নাথ কুম্ভকার, নাড়ুগোপাল কুম্ভকার, কার্তিক কুম্ভকার, জওহরলাল কুম্ভকার, ব্রজনাথ কুম্ভকার, রবীন্দ্রনাথ কুম্ভকার, নন্দলাল কুম্ভকার, ঊর্মিলা কুম্ভকার, কাঞ্চন কুম্ভকার, তাপস কুম্ভকার প্রমুখ। এই তালিকায় অনেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন।

কখনও পূজ্য, আবার কখনও মানসিকের জন্য, রাঢ় অঞ্চলে পাঁচমুড়ার হাতি-ঘোড়া-মনসার একটা স্থায়ী বাজার-চাহিদা আছে। সঙ্গে পর্যটকদের স্মারক সংগ্রহ ও ঘর-অফিস-কার্যালয় অলংকরণের ক্ষেত্রটিকেও জুড়ে দেওয়া চলে। কিন্তু চাহিদার এই স্থায়ী বাজারের ওপরে উঠতে চাইছেন বর্তমান অগ্রণী মৃৎশিল্পীরা। এই কুম্ভকাররা আর রাঢ়ের কারিগর থাকতে চাইছেন না। চাইছেন রাঢ় ছাড়িয়ে রাজ্য, রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ, দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বে শিল্পসামগ্রীর বাজার ধরতে। আর তার জন্য আশ্রয় করছেন মিশ্ররীতির।

এখানে হাত আর মাটির চিরাচরিত কথোপকথনের বাইরে এসে জোর দেওয়া হচ্ছে বিচিত্র আইডিয়ার ড্রয়িং করে নিয়ে তাকে মাটির শরীরে নামিয়ে আনায়। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর ‘ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা’ গ্রন্থে বলেছিলেন, পাশ্চাত্য শিল্প যেখানে মুহূর্তকে ধরার চেষ্টা করে, প্রাচ্য সেখানে ভাবকে আকার দেওয়ার সাধনা করে। পাঁচমুড়ার এই নবীন প্রজন্মের টেরাকোটা শিল্পীদের মধ্যে সেই ভাব সাধনা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। পাঁচমুড়া গ্রামপঞ্চায়েত অফিসের সামনেই কাঞ্চন কুম্ভকারের স্টুডিও। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল সেই ভাব সাধনাজাত মিশ্রশিল্পের নতুন চেষ্টা। শিষ্ট শিল্পের দুর্গার মোটিফগুলো মিশিয়ে দিয়েছেন টেরাকোটার ঘোড়ার শরীরে। দুর্গার দশ হাতের স্থানে এসেছে দশটা ক্ষুদ্র মাপের ঘোড়া। দেবীর পা-ও ঘোড়ার। চোয়ালের নিচের দিক চিরাচরিত লাগামবাঁধা ঘোড়ারই। কিন্তু আয়ত চোখ আর ত্রিশুল নিয়ে তিনি একই সঙ্গে দুর্গতিনাশিনী। শিল্পীকে এমন অদ্ভুত মূর্তির কারণ জানতে চাইতে বললেন, ‘ঘোড়া তো বিক্রি করিই, দুর্গাও বানিয়েছি নানা আদলের। কিন্তু মনে হল একটু আলাদা করি। সেই মতো একটা ড্রয়িং করলাম। সেটাই আকার দিয়েছি।’

আর.জি. কর কাণ্ডের এই দ্রোহকালে নারী তথা দেবীর মুখে ঘোড়ার লাগাম আর বুকে তীক্ষ্ণ ত্রিশুলের মোটিফ, ভাবনাটা কি নেহাতই কাকতালীয়? চমকে উঠলাম শিল্পীর এই চেতনার অভিব্যক্তি দেখে। প্রায় দু’ফুটের এমন অনন্য কারুকার্যময় মূর্তির দাম উনি ধার্য করেছেন মাত্র ২,৫০০ টাকা। কাঞ্চনবাবু তাঁর নির্মাণের নানা নমুনা দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। বিষ্ণুর বিশ্বরূপের মুহূর্তগুলো নিয়ে তৈরি গদা, পেঁচার বুকে স্তরে স্তরে অনন্তশয্যা, বিবাহ-সহ বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত নানা লীলা, টেরাকোটার সঙ্গে নানা ফিউশন আর্টের মিশ্রণে মানব ও পশুর মিশ্রশরীরের উদরের ভিতর ডঙ্কা প্রভৃতি দেখতে দেখতে আপনি বিমোহিত না হয়ে পারবেন না!

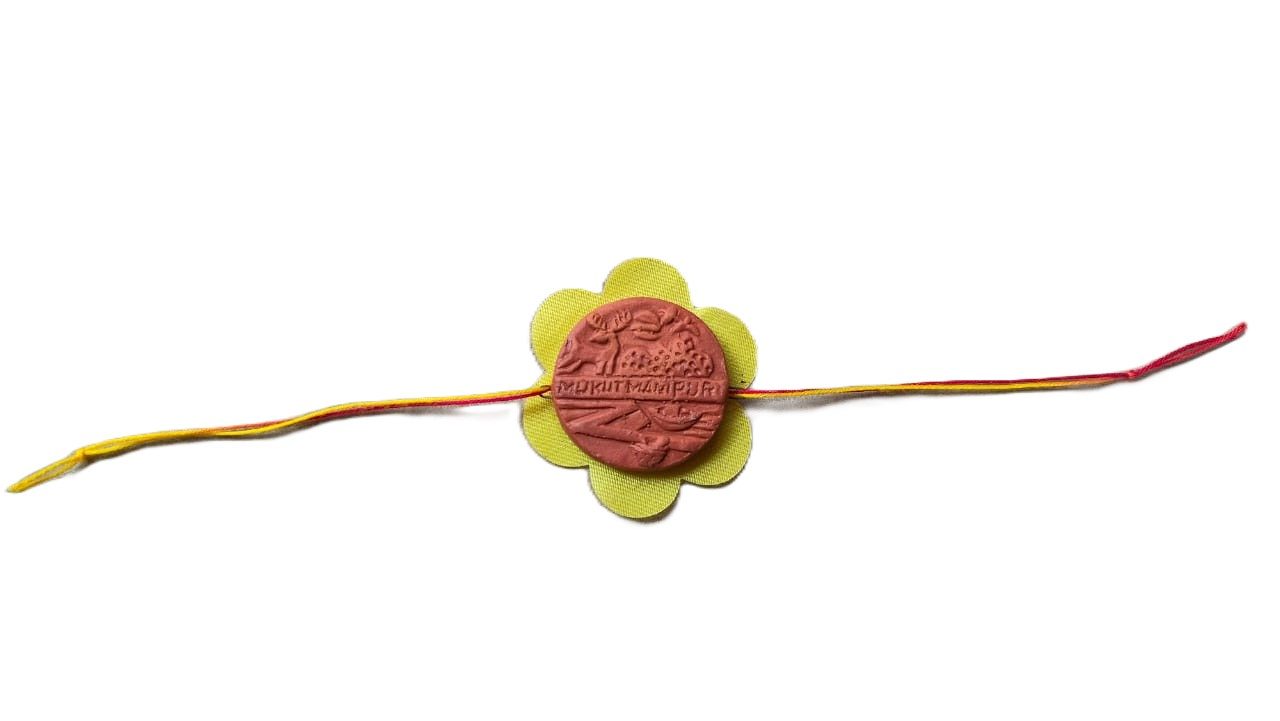

কাঞ্চনবাবু দেখালেন টেরাকোটা এখন রাখি বা বিয়ের আমন্ত্রণপত্র বা প্রীতিভোজের মেনুকার্ডেও অবলীলায় সেঁধিয়ে যাচ্ছে। যাকে বলে স্টাইলে ইন। দেখলাম তাদের নমুনা। সময় থাকতে বরাত দিলে এই অভিনবত্ব আপনিও পাঁচমুড়া থেকে আপনার জায়গায় আনিয়ে নিতেই পারেন। ডেলিভারির ব্যবস্থাও ওঁরা করবেন।

তাপস কুম্ভকারের স্টুডিওতে দেখা মিলল টেরাকোটার মেমেন্টো, স্মারক। প্লাস্টিকমুক্ত ক্যাম্পাস, অফিস, কনফারেন্স হল রাখতে এই টেরাকোটার স্মারক-পুরস্কারের বিকল্প ভাবনা অবাক করল। তাপসবাবু জানালেন, ‘আমরা এখন টেরাকোটার নানা জিনিস বানানোর চেষ্টা করছি। আগে টেরাকোটার জিনিসে রঙের বৈচিত্র তেমন ছিল না। এখন ফায়ারিং-এর সময় ঘুঁটে (শুষ্ক গোবর) ব্যবহার করে বাইকালার আইটেম বানাচ্ছি। কাস্টমার খুব পছন্দ করছে। বাইরে যাচ্ছে। আগে কেবল মাটির জিনিস করছিলাম। এখন জুটের ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে নানা স্ট্রাকচার করছি। সিন-সিনারি, আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ, বাউল এইসব বানাচ্ছি। ভালোই বিক্রি হচ্ছে। গুটি-সহ টেরাকোটার চেস বোর্ডের চাহিদাও খুব।’

অনেকের স্টুডিওতেই দেখতে পাওয়া গেল রাঢ়ের চিরাচরিত হাতি-ঘোড়ার ওপর একটা দক্ষিণ ভারতীয় ছাঁদ নিয়ে এসেছেন। আমরা কথাকলি নাচের জন্যে ব্যবহৃত মুখোশ দেখতে অভ্যস্ত। ওঁরা ওঁদের চিরাচরিত ঘোড়া-হাতির মধ্যে অমন এক মুখোশের চোয়াল থেকে ছড়িয়ে থাকা প্রবর্ধকের মতো অংশটা জুড়ে দিয়ে বানাচ্ছেন কথাকলি হাতি-ঘোড়া। জোড়া ৪০০ টাকা মাত্র। কলসির মতো ফোলা মনসা মূর্তির চিরাচরিত টেরাকোটা আদলের সঙ্গে কুম্ভকাররা মিশিয়ে দিচ্ছেন মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির ঢং। দু’ফুটের এমন মূর্তির দাম ৫০০ টাকার মধ্যেই। তারই মিনিয়েচার আদল দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছেন শারদ শুভেচ্ছা জানানোর নানা বিচিত্র শিল্পকর্ম।

বিভিন্ন কুম্ভকার দাবি করছেন, সময় দিলেই ইচ্ছে মতো সংখ্যায় বানিয়ে দেবেন তাঁদের স্টুডিয়োয় থাকা এমন হালফিলের টেরাকোটা শিল্পকর্ম। পশুপতিনাথ কুম্ভকারের মতো প্রবীণ শিল্পী অথবা কাঞ্চন কুম্ভকারের মতো মাঝবয়সি শিল্পী, প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা, এখন বিভিন্ন আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীরা তাঁদের কাছে যাচ্ছেন, হাতে-কলমে শিখছেন কীভাবে টেরাকোটার মাটি তৈরি করতে হয়, কীভাবে চাকায় ফেলে বেস বানাতে হয়, পেটাই করে আকার দিতে হয় মূর্তির, ফায়ারিং কীভাবে করতে হয় এইসব। তাঁরাও সেই শিক্ষার্থীর আঁকা বা আইডিয়া থেকে নতুন ধরনের নির্মাণের পথ খুঁজে নিচ্ছেন।

টেরাকোটার শিল্পবস্তুর আকার অনুসারে আগে যেখানে ২,০০০ টাকাকেও বড় করে দেখা হত, সেখানে এখন সম্মোহিত করে দেওয়ার মতো শিল্পকর্ম ১০,০০০-এও মুড়ি-মুড়কির মতো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বিদেশ থেকে আসছে অর্ডার। দুর্গাপুজোর সময় কলকাতায় এসে তাঁরা তৈরি করছেন দুর্গার মূর্তি-সহ থিম। লেখা হচ্ছে লোকশিল্পের এই বিশেষ আঙ্গিকের বিশ্বজয়ের আখ্যান।

১৯৫৯ সালে এই মৃৎশিল্পীদের উন্নয়নে যে দায়সারা গোছের সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয়েছিল, এখন সেই সমিতি অনেক বেশি সক্রিয় ও শিল্পীকল্যাণ নিয়ে চিন্তিত। তবু নগরায়নের প্রতিক্রিয়ায় মাটির জন্যে জমি পাওয়া সমস্যার হচ্ছে কুম্ভকারদের। রয়েছে শো-রুম, উন্নত ভাটি, ট্রান্সপোর্টের অভাব-সহ আরও টুকিটাকি চ্যালেঞ্জ। তবু বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর বা ঝাড়গ্রামের মতো রেল স্টেশন থেকে পাঁচমুড়ার কুম্ভকারপল্লিতে পৌঁছে গেলেই দর্শন মিলবে এক এমন শিল্পসাধনার, যা সন্ধান করছে সীমা অতিক্রমের স্পর্ধার।

ডেভিড ম্যাককাচ্চন, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ সাঁতরারা যে টেরাকোটা নিয়ে চর্চা করেছেন, বর্তমান কুম্ভকারপল্লি সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে ভিন্ন মার্গ খুঁজতে চাইছে এক সংশ্লেষের শিল্পভাবনার মধ্যে।

মাটি নিয়ে এই নিঃশব্দ বিপ্লবের মাটিতে আমরা আমাদের সাধ্যমতো সমর্থনটুকু পৌঁছে দিতে পারব না?

…………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

…………………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved