এই আন্দোলন আমাকে দিয়ে গান লিখিয়ে নিল। ওরা যে ‘তিনটি প্রবন্ধ’ পড়ে, সেখানে নানারকমের তত্ত্ব আছে, কোটেশন আছে। এগুলো কী পড়ে পড়ে শোনাবে? এগুলো যদি গান করে শোনানো হত, তাহলে সহজে বোঝানো যেত। মাও সে তুং বলেছেন– মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সমস্ত মৃত্যু সমান নয়। যে মানুষের সঙ্গে তঞ্চকতা করেছে, তাদের মৃত্যু পাখির পালকের থেকেও হালকা। যারা সারা জীবনের অন্যের জন্য অতিবাহিত করেছে, তাদের জীবন তাই পাহাড়ের চেয়ে ভারী। সেখান থেকেই– ‘জন্মিলে মরিতে হবে রে, জানে তো সবাই/ তবু মরণে মরণে অনেক/ ফারাক আছে ভাই রে, সব মরণ নয় সমান।’

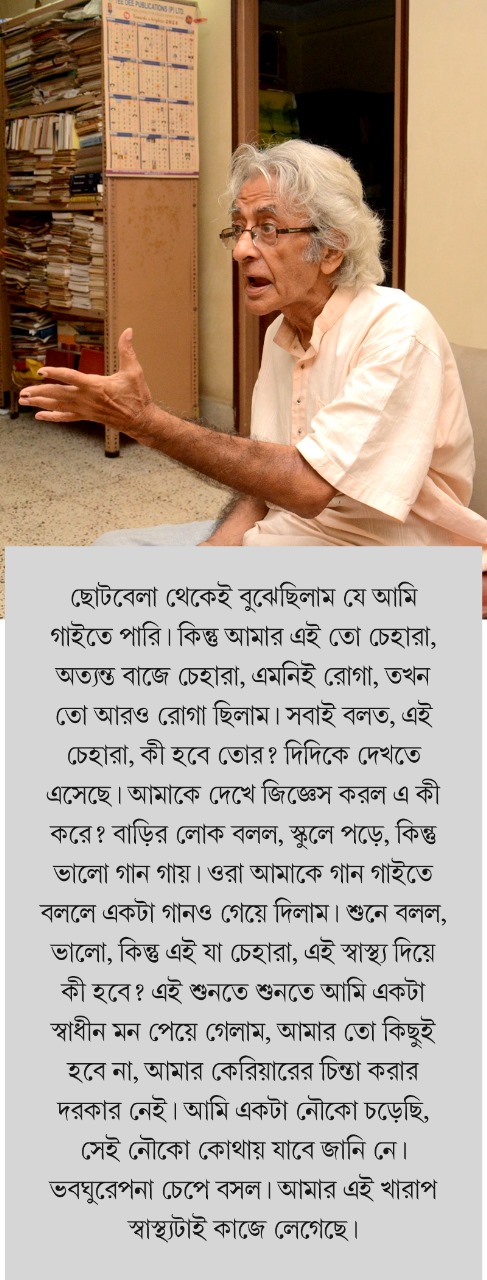

প্রতুলদার বাড়ি পৌঁছে শুনলাম তিনি নেই। এর’ম তো ঘটে না সচরাচর। অ্যাপয়েন্টমেন্ট খাতায় লিখে রাখা যুগপ্রজন্ম– কোনও নিয়মের ব্যাত্যয় ঘটা তো অনুচিত। এইসব হাজারো কনফিউশনে যখন আমাদের টিমের মুখ চুন, দেখলাম, গোটানো ফুলপ্যান্ট আর ঠিকানাহীন চুল নিয়ে প্রতুলদা (Pratul Mukherjee) আসছেন। হাতে সিঙারার ঠোঙা, সন্দেশ। বাড়িতে অতিথি আসছে যে! তাই ৮২ বছর বয়সে আমাদের জন্য খাবার কিনতে বেরিয়েছেন। ইচ্ছে ছিল বাইরের গাছতলাতে বসেই আড্ডা দেওয়ার। ফোটোগ্রাফারের নারাজ মুখ ড্রইংরুমে বসাল আমাদের। কথা আর গান বলতে শুরু করলেই যুবক হয়ে যান যে অবিসংবাদী মানুষ। হাতে লিখে যাঁর সাক্ষাৎকার অনুবাদ করা যায় না। লোকটা নিজেই একটা আস্ত গান, বলেছিলেন কবীর সুমন। এক সংলাপ থেকে অন্য কোনও সুর ঢেউ তুলছে সে স্বাধীনতার বিকেলে, অরুণ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়রা দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ছেন অহরহ… ঘণ্টা দুয়েকের এই টানা গানকথার পর প্রতুলদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ধুসস… কিছুই তো বলা হল না। ঠিক যেমন প্রকৃত ম্যাভেরিকরা তাঁদের অমনিবাস বা সমগ্রের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন। ‘আমি এত বয়সে গাছকে বলছি’ লাইনটা গাওয়ার পর প্রতুলদা একটা আর্তনাদ দেন… যদি দু’-একটা বীজ ভিজে ওঠে… যদি দু’একটা…। ভিজে উঠল উঠোন, ভিজে উঠল গান, গান ছিল, আর ঘরজুড়ে উত্তাপ, ছিল। শুধু সিঙারাগুলো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

প্রতুলদা, আপনি এক ধরনের গানের কারিগর, যে গান আমরা আগে শুনিওনি, দেখিওনি। একলা মানুষের গান, যিনি একটা গোটা মঞ্চ জুড়ে থাকেন।

গৌতম হালদার বলেছিল, প্রতুলদা (Pratul Mukherjee) স্টেজে ঢুকলেই গোটা স্টেজটা দখল করে নেয়। পাঁচ ফুট আড়াই ইঞ্চি দিয়ে যে তা করা যায়, এটা জানা ছিল না।

আপনার গানের যে চলমানতা, সেটা আপনি পেলেন কী করে? মানে, এই ফর্মটা?

এই ফর্মটা পেলাম কারণ অন্য কোনও ফর্ম সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। এটা করব না, সেটা করব না– এই সিদ্ধান্তটা আমাকে নিতে হয়নি। আমি যে ফর্মগুলো দেখেছিলাম, সেগুলো অতি সাধারণ টু অ্যান্ড ফ্রো ফর্ম। আমি তোমাকে গান শোনাচ্ছি– এটাই ফর্ম। আমার প্রথম দেখা স্টেজ পারফরম্যান্স জলসা। ’৪২-এ আমার জন্ম, বুঝতেই পারছ আমি কত পুরনো লোক। চুঁচুড়োতে জলসায় দেখতাম ঘড়িমোড়ের কাছে ছোট একটা জায়গা ঘিরে ফেলে, মাথায় ছাউনি মতো দিয়ে দেওয়া হল। কে আসবে? শ্যামল মিত্র। কিছুই না– একটা স্টেজ, একটা হারমোনিয়াম নিয়ে শ্যামল মিত্র এলেন, একজন তবলিয়া এলেন, একজন অ্যানাউন্স করলেন– ‘গান শোনাবেন শ্যামল মিত্র, তবলায় সঙ্গত করবেন…’, শুরু হল ‘সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যায়’। এটাই শুধু দেখেছি। আরেকটা ফর্ম দেখেছিলাম। আমাদের বাড়ির সামনে মাঝে মাঝে অহরাত্র কীর্তন হত। সেখানে সবাই উন্মাদের মতো নৃত্য করত। ভাবটা অনেকটা রক মিউজিকের সঙ্গে মেলে। এই কীর্তন ও নাচ খুব টানত আমাদের বাড়িতে হারমোনিয়াম ছিল না, রেডিও ছিল না, গ্রামোফোন ছিল না। ফলে নানা ফর্ম ও তার প্রসেস অফ এলিমিনেশন অ্যান্ড ইনোভেশন– আমার ক্ষেত্রে হয়নি। আই গট নাথিং, আই মেড ইট সামথিং– এইটুকু। ফলে বিভিন্ন জায়গার প্রভাব পড়েছে আমার গানে। সিনেমার গান শুনতাম, দেখতাম বাউলরা কীভাবে কথা বলতে বলতে গানের মধ্যে ঢুকে যেতেন। যদিও গানে আমার ইন্ট্রোডাকশন করেছিলেন আমার বাবা। বাবা গান লিখতে পারতেন, সুর দিতে পারতেন, গাইতে পারতেন, থিয়েটার করতেন। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষা লাভ করেননি। তিনি বালিগঞ্জ হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আমি নাকি বেশি বয়সে বাবার মতো দেখতে হয়ে গেছি, কী জানি! বাবা সুন্দর দেখতে ছিলেন বলে মেয়ের রোল দেওয়া হত তাঁকে। শুনেছি, বাবা নাকি দারুণ মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তবে বাবার গলা আমার মতো মিহি ছিল না। অসাধারণ গীতা পড়তেন, সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতেন। বাবার এক বন্ধু শিশিরবাবুও অসাধারণ সংস্কৃত শ্লোক পড়তেন, বাবা তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যেতেন। তাঁর কাছ থেকেই সংস্কৃত কীভাবে পড়তে হয়, শিখেছি। সবটা শুনে, সবটাই শ্রবণ। শ্রবণের সঙ্গে দর্শন– গান করতে করতে মুখটা কীরকম হয়– সেটাও দেখতাম।

আপনার বাড়িতে কী ধরনের গানের পরিবেশ ছিল? আপনার গানের মধ্যে যেমন সনাতন গানের ছোঁয়া আছে, তেমন আফ্রিকান গানেরও ছোঁয়া আছে।

আমার তো কোনও প্রশিক্ষণ ছিল না, ফলে কোনও ধরনের বাঁধাও ছিল না। এমএ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরবে যখন…

কী বিষয় ছিল আপনার?

স্ট্যাটিসটিক্স। সে সময় এই বিষয়টা এত পড়া হত না। প্রেসিডেন্সি, আশুতোষ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আর আগরতলার একটা কলেজে ছিল। যাই হোক, রেজাল্ট বেরনোর পর শুনলাম দেশবন্ধু স্কুলে অঙ্কের মাস্টারের একটা জায়গা ফাঁকা আছে, একজন বলল, অ্যাই প্রতুল (Pratul Mukherjee) যা না, ওখানে চাকরি হয়ে যাবে। নাইন-টেনে অঙ্ক পড়ানো শুরু করলাম। সেই চাকরির মাইনে থেকে ১২৫ টাকা দিয়ে ফিলিপ্স-এর ‘বাহাদুর’ রেডিও কিনলাম। ইচ্ছে করলে গান শোনার ব্যবস্থা হল ওই প্রথম। তাও আমার ইচ্ছেমতো গান নয়। ছোটবেলায় কী হত, সন্ধেবেলা হয়তো কোথাও খেলতে গেছি বা ব্রতচারীতে গেছি, শুনতে পেলাম কোথাও গান বাজছে। দাঁড়িয়ে পড়তাম গান শুনতে। শোনা শোনা, আর কিচ্ছু না। সুমনের একটা ইন্টারভিউ-তে শুনেছি যে, বড়ে গুলাম আলি বলছেন, শেখার ৮০ শতাংশ হল শোনা, তারপর প্রকরণ শেখা হেনাতেনা। মন দিয়ে শুনলে তবেই তুমি গলায় তুলতে পারবে। গানের কোনও কোনও জায়গা আমি বারবার গাইতে থাকতাম। ধরো গজল, তার একটা পার্টিকুলার জায়গা আমি সারাদিন গেয়ে চলেছি। কে একজন আমাকে ক্লাসিক্যাল প্রোগ্রামে নিয়ে গেছিল, সেখানে গিয়ে দেখলাম আবদুল হালিম খা সাহেব সেতার বাজাচ্ছেন। তখন মোটামুটি আমি গান গাইতে পারি। আমি তাকে বললাম সুরের একটা জায়গা আমার খুব ভালো লেগে গেল। সে যখন জিজ্ঞেস করল কোন জায়গাটা, আমি বলতে পারতাম না। গেয়ে শোনালাম। ওইটুকুই। এটা যে বসন্ত মুখারির বন্দিশ, তা আমার জানা ছিল না। নাম জানি নে, সুর জানি– রবীন্দ্রনাথের গানেই আছে। এরকম কত কিছুরই যে আমি নাম জানতাম না, সুর জানতাম! আমার মাথায় সব রেকর্ড হয়ে যায়।

এ তো গেল শোনার জায়গা, কিন্তু এই যে একটা গান তৈরি করা, তার ভাষ্য তৈরি করা– এইরকম একটা গান হবে, কোন বয়সে বুঝতে পারলেন যে এটা আপনার ন্যাচেরালি আসে?

ছোটবেলা থেকেই বুঝেছিলাম যে, আমি গাইতে পারি। কিন্তু আমার এই তো চেহারা, অত্যন্ত বাজে চেহারা, এমনিই রোগা, তখন রও রোগা ছিলাম। সবাই বলত, এই চেহারা, কী হবে তোর? দিদিকে দেখতে এসেছে। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল এ কী করে? বাড়ির লোক বলল, স্কুলে পড়ে, কিন্তু ভালো গান গায়। ওরা আমাকে গান গাইতে বললে একটা গানও গেয়ে দিলাম। শুনে বলল, ভালো, কিন্তু এই স্বাস্থ্য দিয়ে কী হবে? এই শুনতে শুনতে আমি একটা স্বাধীন মন পেয়ে গেলাম, আমার তো কিছুই হবে না, আমার কেরিয়ারের চিন্তা করার দরকার নেই। আএকটা নৌকো চড়েছি, সেই নৌকো কোথায় যাবে জানি নে। ভবঘুরেপনা চেপে বসল। আমার এই খারাপ স্বাস্থ্যটাই কাজে লেগে গেল। প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছিলাম, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু হওয়াটা জরুরি ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না। তবুও পাশ করলাম। তারপর বন্ধুরা বলল নরেন্দ্রপুর কলেজে একটা অধ্যাপকের জায়গা ফাঁকা আছে। ’৬৩ সাল হবে। তখন এক অহমিয়া ভদ্রলোক এক ইন্সটিটিউটে পড়াতেন। সেখানে ৩২৫ থেকে ১০০০ টাকা মাইনে। সেই ভদ্রলোক বললেন কাল থেকে জয়েন করে যান। জয়েন করলাম। ওখানেই চাকরি করেছি সারাজীবন। করতে করতেই নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলাম। গেজেটেড অফিসার হওয়া সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক কর্মী হয়ে যোগ দিলাম। কোথাও গান গাওয়া যাবে না নিষেধাজ্ঞা হল। গানগুলো আন্যদের শিখিয়ে দিলাম।

আপনার গান আমি প্রথম শুনি কলেজ স্ট্রিটের একটা গলিতে, একটা পুরনো বাড়িতে। বলা যেতে পারে একটা গুপ্তকক্ষে। সেসময় আমিও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল শুদ্ধব্রত দেব। আমার মনে সেখানে একটা সেশনে আমরা সবাই ক্লাস করলাম। তারপর আপনি এলেন গান শোনাতে। সং উইথ আ পারপাস– এটা আপনার গানে বরাবর ছিল। এই পারপাসটা কোন সময় থেকে এল?

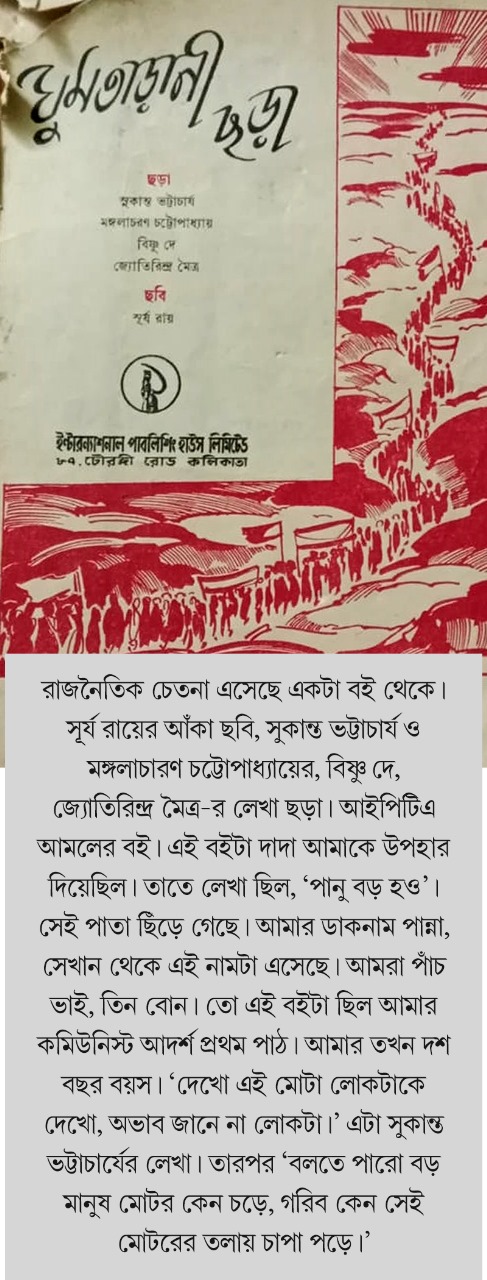

রাজনৈতিক চেতনা এসেছে একটা বই পড়ে। সূর্য রায়ের আঁকা ছবি, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচারণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুূ দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র লেখা ছড়া। আইপিটিএ আমলের বই। এই বইটা দাদা আমাকে উপহার দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, ‘পানু বড় হও’। সেই পাতা ছিঁড়ে গেছে। আমার ডাকনাম পান্না, সেখান থেকে এই নামটা এসেছে। আমরা পাঁচ ভাই, তিন বোন। তো এই বইটা ছিল আমার কমিউনিস্ট আদর্শ প্রথম পাঠ। আমার তখন দশ বছর বয়স। ‘দেখো এই মোটা লোকটাকে দেখো, অভাব জানে না লোকটা।’ এটা সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা। তারপর ‘বলতে পারো বড় মানুষ মোটর কেন চড়ে, গরিব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়ে।’ ১৯১৭-র প্রথম পাঠ ছিল সুকান্তের লেখায়– ‘যদি মজুরেরা কখনো লড়তে চায়/ পুলিশ প্রহারে জেলে টেনে নিয়ে যায়।/ মজুরের শেষ লড়াইয়ের নেতা যত/ এলোমেলো সব মিলায় ইতস্তত—/ কারাপ্রাচীরের অন্ধকারের পাশে।/ সেখানেও স্বাধীনতার বার্তা আসে।/ রাশিয়াই, শুধু রাশিয়া মহান্ দেশ,/ যেখানে হয়েছে গোলামির দিন শেষ;/ রাশিয়া, যেখানে মজুরের আজ জয়,/ লেনিন গড়েছে রাশিয়া! কী বিস্ময়!’ এগারো-বারো বছরের ছেলে-মেয়েদের কাছে এ ছিল বিস্ময়, আর কিছু তাদের প্রয়োজন ছিল না। ‘গরীবের দেশে সইবে না তারা বড়লোকদের হাত’– আমার রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছিল। এগুলোই আমার গানে গানে প্রকাশিত হচ্ছিল। এই বইটা যখন পড়ছি, তখন এই কবিতাগুলোয় আমি সুর দিয়ে ফেলেছি। সুর দেওয়াটা আমার সহজাত ছিল। ক্লাস ফোরে যখন, দেশভাগের পর আমরা এখানে চলে এলাম। বাবা চাকরি পেলেন একটি মাদ্রাসায়। আমাদের ধুবুলিয়ার ক্যাম্পে যেতে হয়নি, বাবা শিক্ষক ছিলেন বলে তাড়াতাড়ি চাকরি হয়ে গেছিল। আমার যখন ছ’বছর বয়স, তখন মহাত্মা গান্ধী মারা গেলেন। বাবা যে মাদ্রাসায় চাকরি করতেন, সেখানে অনুষ্ঠান হবে। গাওয়া হবে রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন বাবা। আমি গানটা জানতাম না, বাবা গেয়ে শুনিয়ে দিলেন। আমি রঘুপতি রাঘব গাইছি, আর মুসলমান ছেলেরা আমার সঙ্গে গাইছে। এটা আমার প্রথম পাবলিক পারফরম্যান্স। বিভিন্ন লোকের সামনে গান গাওয়ায় আমি নার্ভাস হইনি কখনও। আমি তো সারাক্ষণই গান গাইছি, এখানে গান গাইলেও যা, ওখানে গান গাইলেও তা। ‘যাত্রিক’ বলে একটা পত্রিকা করতাম স্কুলে। যেদিন এটা প্রকাশিত হত, সেদিন হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে আমরা বলতাম দুটো ক্লাস যদি অফ দেওয়া যায়। সেই সময়টাতে আমরা থিয়েটার করব। ক্লাস ফাইভ-সিক্সের ছেলেরা। তখন একটা কথা চালু ছিল– স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটক। যে নির্দেশক ছিল, সে আবার স্ক্রিপ্টে গানের অংশগুলো কাটতে শুরু করল। আমি বললাম অ্যাই কাটছিস কেন? ও বলল গান আবার কে গাইবে? আমি বললাম আমি গাইব। স্টেজে গাওয়া শুরু সেই নাটক থেকে আমার। স্টেজকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় কেউ শেখায়নি আমায়, কিন্তু নাটক করতে গিয়ে স্টেজটাও জেনে যাই। আই টুক দ্য চ্যালেঞ্জ।

আপনার গানের বৈশিষ্ট আপনার গানের সঞ্চয়, আপনি সেখান থেকে কীভাবে বেছে নিলেন?

প্রথমে গান আমি লিখতে পারতাম না আমি। এদিক-ওদিক কবিতায় সুর দিতাম। ছড়া লিখতাম অবশ্য। এখন মনে হয়, ওই ছড়াতে সুর দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু নকশালবাড়ি আন্দোলন আমাকে গীতিকার করেছে। এই আন্দোলন আমাকে দিয়ে গান লিখিয়ে নিল। ওরা যে ‘তিনটি প্রবন্ধ’ পড়ে, সেখানে নানারকমের তত্ত্ব আছে, কোটেশন আছে। এগুলো কী পড়ে পড়ে শোনাবে? এগুলো যদি গান করে শোনানো হত, তাহলে সহজে বোঝানো যেত। মাও সে তুং বলেছেন– মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সমস্ত মৃত্যু সমান নয়। যে মানুষের সঙ্গে তঞ্চকতা করেছে, তাদের মৃত্যু পাখির পালকের থেকেও হালকা। যারা সারা জীবনের অন্যের জন্য অতিবাহিত করেছে, তাদের জীবন তাই পাহাড়ের চেয়ে ভারী। সেখান থেকেই– ‘জন্মিলে মরিতে হবে রে, জানে তো সবাই/ তবু মরণে মরণে অনেক/ ফারাক আছে ভাই রে, সব মরণ নয় সমান।’ এই গানটা তুমি হাততালি দিয়ে তালে তালে গাইতে পারবে। কিন্তু গাইবে কেন? থিয়েটার দরকার, থিয়েটার। এই যে ‘ভাই রে’, ‘জনতার দুশমনিতে’-তে জোর দিতে হবে। ‘ওরে’ শব্দটায় হাসতে হবে। গানটাকে পুরোপুরি ভিজুয়ালাইজ করে দিতে হবে।

আপনি যখন চ্যাপলিন গাইছেন, একরকমভাবে গানটা এগোচ্ছে। কিন্তু একেবারে শেষে গিয়ে প্রেম প্রেম প্রেম জায়গাটা আসে, গানের সেই চেহারাটা আমাদের চেনা চেহারা নয়।

‘মডার্ন টাইমস’-এই বোধহয় ‘লাভ লাভ লাভ’-টা ছিল। তখন চ্যাপলিন হ্যাটটা নামিয়ে ভিক্ষে করছে। হঠাৎ ‘লাভ লাভ লাভ লাভ’ শুরু হয়ে যায়। ইংরেজি সিনেমা দেখে এই অপেরা স্টাইলটা তুলেছিলাম। আরেকটা জিনিস ছিল আমার উপাদান। কীর্তন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে-টা ওরা কতভাবে গায়! দাদার বই পড়েছি যে হরে কৃষ্ণ শুনব না– তা কিন্তু নয়।

‘নাকোসি সিকেলে আফ্রিকা’ গানটা কীভাবে তৈরি হল?

বাচ্চুদা বলে একজন ছিলেন। মহসিন ইন্সটিটিউটে-এ পড়ত। সেখানে আমরা ব্রতচারী শিখতে যেতাম। ‘চল কোদাল চালাই’ তো শুধু গান না, নাচও তো বটে! ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে নাচছে, গাইছে। মেয়েদের নিয়ে এখন যেটা চলে, সেটা তখন একেবারে ছিল না। সেখানেই আফ্রিকান গান প্রথম শুনেছিলাম। গানটার মানে আমার জানা নেই। এটুকু বুঝেছিলাম– কঙ্গো নদী দিয়ে একটা নৌকো আসছে। নৌকোতে অনেক যাত্রী আছে। সে কুলে এল, কুল থেকে আবার চলে যাওয়ার দিকে রওনা দিল। দূর থেকে নৌকোটা আসছে, গানের ভলিউম বাড়ছে, কাছে এসে গেলে গানটা গমগম করছে। তারপর চলে যেতে যেতে গানটাও কমে যেতে শুরু করল। এভাবে আমাদের গানটা শেখানো হয়েছিল। সেখান থেকে এই সুরটা নেওয়া। কলকাতাতেও তো ওসিবিসা এসেছিল। ওরা তো আফ্রিকান গানের চলন আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তবে সুরটা পুরোটা কিন্তু নেওয়া যাবে না। গানের কথা বুঝে বুঝে সুরগুলো বসাতে হবে। কবিতার দিকে তাকিয়ে সুর করা। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা লেখাতেও এই সুরটা ব্যবহার করেছিলাম– ‘চলো হে, চলো হে, লড়াইয়ের দিকে যাই।’ একটা গান থেকে আরেকটা গান চলে আসছে। একটা থেকে আরেকটা হয়-এর রাস্তাটাই সব। আমার গান থিয়েটার ছাড়া হবে না। এই গানে হেরে যাওয়ার পর আবারও লড়াইয়ের ডাক দেওয়া হচ্ছে। এই পুরো মুডটা গানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এটা কিন্তু স্বরলিপি-তে তোলা যাবে না। গোটা গানটার মধ্যে দিয়ে একটা সিনেমা দেখতে পাওয়া যাবে। এটা হত না, যদি আমি কঙ্গো নদীর সিনটা নিয়ে আসতাম। সেটা অভ্যত্থানের ডাক হয়ে উঠত না। এটাকে আমি বলি দিবাকে নিশা করা।

প্রতুলদা, আপনার গান আমরা যখন শুনছি, কলেজের সময়, আমরা মনে করতাম– প্রসেনিয়াম গান। মানে আমরা দেখব, এটা লাইভ। লাইভ ছাড়া গানটা সর্বাঙ্গীণ ভাবে হয়ে উঠছে না। পবর্তীকালে নয়ের দশকে বাংলা গানে একরকমের তোলপাড় হল বলা যায়। তখন আপনার গানগুলো ক্যাসেটবন্দি করার চেষ্টা হল। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল যে, আপনি হয়তো ক্যাসেট করতে রাজি হবেন না।

রাজি হয়েছিলাম। কারণ, নইলে একেবারেই কিছু থাকবে না।

আর্কাইভ করার জন্যই রাজি হলেন?

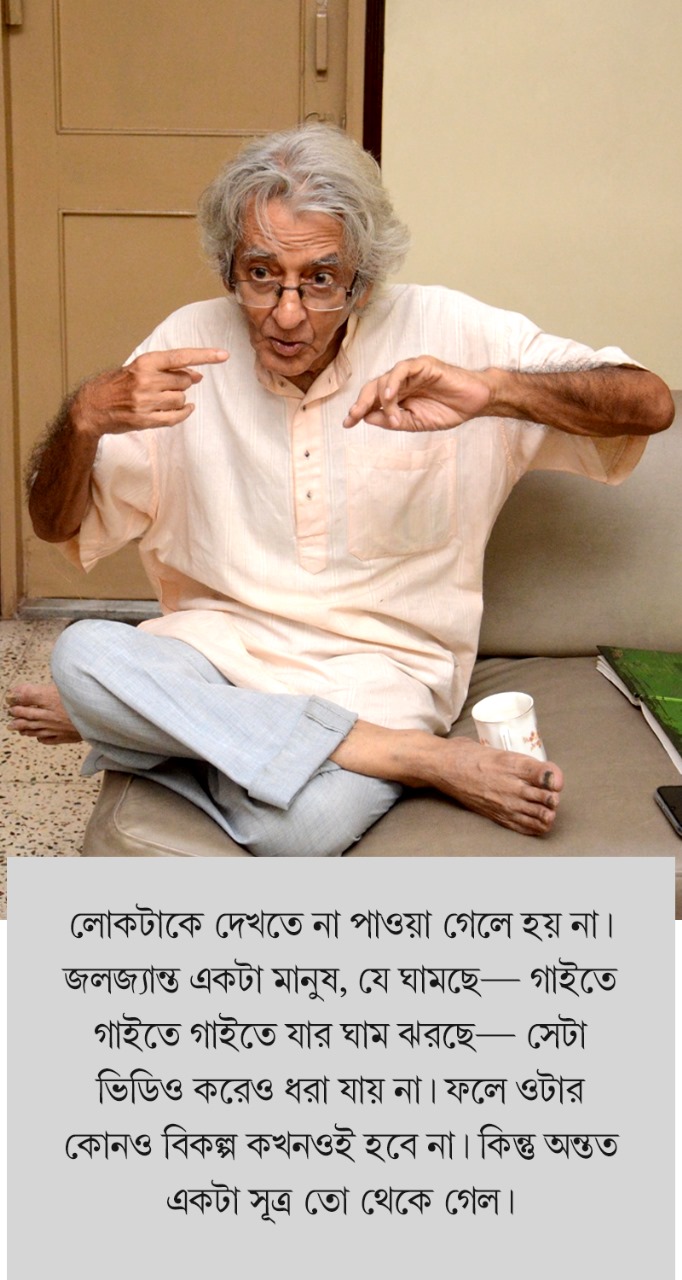

হ্যাঁ। তবে তুমি ঠিকই বলেছ। লোকটাকে দেখতে না পাওয়া গেলে হয় না। জলজ্যান্ত একটা মানুষ, যে ঘামছে– গাইতে গাইতে গাইতে যার ঘাম ঝরছে– সেটা ভিডিও করেও ধরা যায় না। ফলে ওটার কোনও বিকল্প কখনওই হবে না। কিন্তু অন্তত একটা সূত্র তো থেকে গেল।

আমরা তো গোটা আটের দশক ধরেই আপনাকে শুনছি। সুরেশ বিশ্বাসকে শুনছি। বলতে পারি, একটা বিপরীতধর্মী স্রোত। ছাত্রসমাজের কাছে তার একটা জোর তৈরি হল। এই গানগুলোর মাধ্যমে আমরা একটা দিকচিহ্ন তৈরি করতে পেরেছিলাম। তার একটা বাজারীকরণ হল। নব্বই তো বাংলা গানের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। কোথাও কি আপনার মনে হয় যে, এই বিপরীতধর্মী স্রোত যখন মূলস্রোত হয়ে যায়, তখন এক রকমের ডায়লিউশন আসে?

অবশ্যই আসে। আমরা একটা অন্য জঁরে বিলং করতাম। দেখো, সে একটা সময়, যখন জেল ভেঙে যারা বেরিয়েছে, তারা সেলিব্রেট করছে, সেখানে গিয়ে গান গাওয়া। গাইতাম। তার সঙ্গে রবীন্দ্রসদনে গান গাওয়ার অভিজ্ঞতা কি আর এক হবে?

আপনি একটা সময় গান গাওয়ার জন্য পারিশ্রমিক নিতেন না। কাজ শেষ করে বিকেলবেলা এসে গান গাইতেন। তারপর থেকে পারিশ্রমিক নেওয়া শুরু করলেন। এই সিদ্ধান্ত কেন? মানে, দুটো সময়ের ক্ষেত্রে তফাতটা কী হল?

তফাত যে সেভাবে হয়েছে, তা নয়। তবে, কী হয়েছিল জানো, গানের জন্য যেহেতু পয়সা নিতাম না, আমাকে অনেকে পাঞ্জাবি দিত। মানে, গান করছি, কিছু তো একটা দিতে হয়, সেই হিসাবে। তারপর থেকে আমি পাঞ্জাবি পরে গান গাইতে যেতাম। সকলে বলত, এই দেখো প্রতুলদা (Pratul Mukhopadhyay) পাঞ্জাবি পরে গাইতে এসেছে। কী আর করব! অনেক পাঞ্জাবি হয়ে গেছে তখন ঘরে। হয়তো পাঞ্জাবি না দিয়ে জুতো দিলে আমার কাজে লাগত। কিন্তু ওইভাবে তো আর বলা যায় না। সবাই পাঞ্জাবিই দিত। তো তাতে আমার একটু জৌলুস বাড়ল। মানে, এই কারণেই জৌলুসটা বেড়েছ বুঝেছ তো! (বলে হেসে উঠলেন শিশুর মতো) দেখো, আমি বুশ শার্ট পরেই গাইতে পারতাম। এটাকে আমি ভেরিয়েবলের একটা অঙ্গ বলে মনে করতাম না। এগুলোকে উৎখাত করাই বরং আমার উদ্দেশ্য। তবে, আমার পাঞ্জাবি আছে, তার পরেও আমি ছেঁড়া জামা পরে গাইতে যাচ্ছি, সেটা আবার অন্যরকম একটা ব্যাপার হত। ঠিক নয়। সেটা হত কৃত্রিমতা। আমার কথা ছিল, গো অ্যাজ ইউ আর। আজীবন আমি এটাই মেনে চলেছি।

আপনার সমসময়ে যাঁরা গান গাইছেন। ধরুন, ফাগুরাম যাদব, বা গদার…

হাবিব তনভিরকেও গান শুনিয়েছি।

আচ্ছা। এই যে প্রতিবাদী গানের একটা ধারা চলছে, সেই সময়টা নিয়ে কিছু বলুন। আপনার সময়েই যাঁরা গাইছেন, তাঁদের সঙ্গে আপনার যোগসূত্র বা কোলাবরেশন কীরকম ছিল?

কোলাবরেট কারও সঙ্গে করিনি। আমি তো তখন নিজের মতো গান গাইছি। প্রবীর গুহরায় আমাকে নিয়ে গেলেন। ‘চরণদাস চোর’ হবে, হাবিব তনভির আসছেন। আমাকে বললেন, দুটো গান গাইতে। আমি বললাম, গোটা পাঁচেক গান গাইতে না দিলে যাব না। আমি তো এরকমই! তো, পাঁচটা কেন, গোটা ছয়েক গান গেয়ে ফেললাম। তনভির তো শুনে একেবারে পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেলেন। বললেন, ভালো হয়েছে। গদারের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। তখন তৃতীয় শিবিরের মধ্যে আমার যাতায়াত। ওঁকে তো আমি প্রায় ভগবানের মতোই মান্য করতাম। যখন তৃতীয় শিবিরের পর্ব শেষ, ট্রাফিক পুলিশ হত্যা, বিদ্যাসাগরের মুন্ডু কাটা ইত্যাদি চলছে তখন আমি সেই অর্থে কোথাও নেই। আশি সালে কেউ আমাকে ‘ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার’ বইটি উপহার দেন। চেরাবান্ডা রাজুর কবিতার বাংলা অনুবাদ। সেই কবিতাকে আমি গান করেছিলাম।

আপনার কয়েকটি গান আমাদের কাছে আইকনিক। তার মধ্যে একটা অবশ্যই ‘আমি বাংলায় গান গাই’। তাছাড়াও কয়েকটি গানের সুর আমাদের গানের ভাসে, যা বাংলা গানের কাঠামোয় আগে আসেনি। ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না। যেমন, ‘আমি এত বয়সে গাছকে বলছি’…

কী জানো, বাংলা সংগীতে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের (Pratul Mukhopadhyay) যদি কোনও ইউনিক কনট্রিবিউসন থাকে, তা হচ্ছে এই গান– ‘আমি এত বয়সে গাছকে বলছি’। যেখানে গদ্যকবিতা গান হয়ে উঠেছে।

এই গানটি হয়ে ওঠার গল্প কী?

এটা আমার গানের মধ্যে চিরকাল ছিল যে, গান বলা। গান গাওয়া নয়। খেয়াল করে দেখবে, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন পুরাতনী গাইতেন, তার ফাঁকে বলতেন, এবার যে গানটা বলব…। গাইব বলতেন না। এই হল বলা। একটা কিছু বলছ, ইউ আর ন্যারেটিং সামথিং। সরগম, তাল, আড়া-ঠেকা নিয়মকানুন ইত্যাদি আছেই। তবে, সবার উপরে আছে এই বলা। দেখবে, রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো চরিত্ররা একটু কথা বলার পরই গান গায়। কোনও একটা নাটকে এক জায়গায় বলছে, তোদের সর্দার কি গানে গানেই কথা বলে নাকি? উত্তর আসছে, হ্যা,ঁ উনি গানেই আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। গানে সুর থাকে কি-না! তাই আমরা বুঝতে পারি। কথাটা খেয়াল করো, সুর থাকে কি না, তাই বুঝতে পারি। তাহলে একটা কবিতা আমি ঠিক কীভাবে বুঝছি, সেটা আমি সবথেকে ভালো বলতে পারব, যদি আমি তাতে সুর দিই। এবং সেটা আর একজনকে বোঝাতেও পারব। এটা আমার নিজস্ব ইন্টারপ্রিটেশন। একবার একটা অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি চলছে। সেই অনুষ্ঠানে কবিতা সিংহ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন, অরুণ মিত্রও এসেছিলেন। সকলের কবিতাই কেউ না কেউ আবৃত্তি করবেন ঠিক হয়েছে। শুধু অরুণ মিত্রের কবিতা কে পড়বেন, তা ঠিক হচ্ছে না। গদ্যের মতো তো! একজন আমাকে এসে বললেন, প্রতুলবাবু (Pratul Mukherjee) এটা পড়ে দেবেন। অরুণ মিত্র আসছেন, ওঁর কবিতা কেউ পড়তে চাইছেন না। তো আমি পড়লাম। আমার মতো করে। তার মধ্যে আবৃত্তির যে তথাকথিত ধরন, তা একেবারেই ছিল না। সেটা শুনে অরুণ মিত্র আমাকে ডাকলেন। বললেন, আমি একটু ভয়েই ছিলাম যে, আমার কবিতা কীভাবে পড়া হবে! আপনি আমার ওয়েভলেংথ কী করে বুঝলেন বলুন তো? আমাকে সেদিনই বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে বললেন। এদিকে আমি ওঁর বইটই সেভাবে কিছু পড়িনি। অমন স্কলার একজন মানুষ, তাঁর কাছে বইপত্র না পড়ে যাব কী করে? তো, আমি আর যাইনি। পরে আবার এক আবৃত্তির অনুষ্ঠানে দেখা। বললেন, আজকে আপনি কার কবিতা পড়ছেন? আমি বললাম, আমি তো আজ গান গাইব। উনি অবাক হয়ে বললেন, গান গাইবেন! এবার আবার বইমেলায় দেখা। উনি আমায় বললেন, তুমি তো আর এলেই না! আমি বললাম, যাইনি বটে, তবে আপনার একটি কবিতাকে গানে রূপ দিয়েছি। উনি আরও অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, আমার কবিতা! গান! কোন কবিতা? আমি বললাম, ‘নিসর্গের বুকে’। শুনে তো উনি প্রায় হতবাক। তখন ওঁর প্রায় আশি বছর বয়স। উনি হাঁটছেন। পাশে মিহির চক্রবর্তী, আর আমি। আমি গান ধরলাম, আমি এত বয়সে গাছকে বলছি…। অরুণদার চোখ তখন বিস্ফারিত। বললেন, মিহির তুমি প্রতুলকে নিয়ে শিগগির বাড়িতে এসো। আমি এটা রেকর্ড করে নেব। নইলে তো আর শুনতে পাব না!

এই গানের সত্যি বলতে পূর্বসূরিও নেই, উত্তরসূরিও নেই। আর একটা গানের কথা জানতে ইচ্ছে করছে– ডিঙ্গা ভাসাও…। সেই গানের জন্ম কীভাবে হল?

আমাদের বাড়িতে বছর দশেকের এক মেয়ে আসত, জানো, সামনের ঝুপড়িতে থাকত। তার নাম নমিতা দলুই। আমি ওকে একটু পড়াশোনা শেখাতাম। তখন রাশিয়ান গান শিখে এসেছি, বাড়িতে গুনগুন করছি। একদিন দেখি, ও আমার সঙ্গে গাইতে শুরু করেছে। ওর গলায় গান ছিল। একদিন খেয়াল করলাম, ও নিজে একটা গান গাইছে। কথাগুলো ছিল এরকম, ডিঙ্গা বরণ করে মা সনেকা, তরী বরণ করে গো/ টাকা লিব, পয়সা লিব, লিব কুচিকান শাড়ি গো। এটা চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গা বরণে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের গান। পরে শুনলাম, এটা একটা যাত্রায় ও শুনেছে। তো আমি বললাম, তুই আমাকে গানটা শিখিয়ে দিবি? সে রাজি হল। শিখতে বসা হল। মোড়ায় মুখোমুখি বসলাম। দশ বছরের গুরু আর চল্লিশ বছরের শিষ্য। ও আমাকে শেখাল। শিখে আমি গাইলাম। শুনে সোজা বলে দিল, হচ্ছে না। তার মানেটা কী, টিম্বার তো মিলছে না। হেমাঙ্গ বিশ্বাস যাকে বলতেন ‘বাহিরানা’। মানে, রোদে-জলে না পুড়লে ওইরকম কণ্ঠ তৈরি হয় না, ওই গান-ও হয় না। গলা বিকৃত করে সেই গান গাওয়া যায় না। মিমিক করলেও হয় না। লোকগান তো বদলে যায়। আবার বাইরের একটা সুর বা অন্য গানের সুর লোকজীবনের সঙ্গে আত্মস্থ হয়ে যায়। এগুলো ঘটতে থাকে। টিম্বার বদলে গেলে গানটার চেহারাই আলাদা হয়ে যায়। আমার গলায় সেটা পাচ্ছিল না বলেই বলে, ও বলেছিল, গানটা হচ্ছে না। আমি জানতে চাইলাম, সুরটা কি হচ্ছে? বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহলে বাকি গানটা শেখা। বলল, আর তো জানি না। আমি তখন নতুন একটা গান তৈরি করলাম। লোকগানের আধারে অন্য একটা গান হয়ে উঠল। আমার অজান্তেই আমি গানটিকে আন্তর্জাতিকতা দিয়ে ফেললাম। দেখবে, ‘পুবের আকাশ’ যেখান থেকে শুরু হচ্ছে, সেখানে একটা ওয়েস্টার্ন ছাপ এসে পড়ল। ফলত, ভারতীয় সংগীত আর ওয়েস্টার্নের একটা মেলবন্ধন ঘটে গেল। এদিকে পুরনো গানে টাকা-শাড়ি পাওয়ার বিষয় ছিল। এখানে বিষয় হল, মিশন। গানের মাত্রাই বদলে গেল।

এই যে টিম্বারের জায়গাটা বললেন, আপনার টিম্বার একেবারে আলাদা। ব্যারিটোন সর্বস্বতার মধ্যে একেবারে অন্যরকম এক কণ্ঠ…

আমার তো টেনার। আর এই জিনিসটা বাংলায় চিরকাল অবহেলিত, অবজ্ঞাত এবং নিন্দিত হয়েছে। মানে, লোকগানে চালু আছে। পূর্ণদাস বাউল গাইতে পারেন, কিন্তু আধুনিক গান যদি টেনারে গান গাওয়া হয়, বলা হয় ‘মেয়েলি’। আগেকার দিনে সেই হাসির বইতে থাকত, বাংলা আধুনিক গানে সবথেকে চমৎকার নারীকণ্ঠ কার? উত্তর হত, শ্যামল মিত্র। এই ছিল অবস্থা! সুতরাং, আমাকে অনেকেই বলেছে, আপনার গলা তো খারাপ। গানগুলো খুব ভালো। সুকণ্ঠের অধিকারী কাউকে আপনার গানগুলো দিয়ে দিন। এমনকী, নকশালরাও এ-কথা বলেছে। তাদেরও ধারণা ছিল, এই কণ্ঠ কেউ শুনবে না। আর বিমান মুখোপাধ্যায় বলতেন, আপনি তো ভগীরথ। বাংলা গানে এই টোন আপনি নিয়ে এলেন। এই টোনের জন্য অনেক কথাই শুনেছি। কেউ কেউ বলতেন, ন্যাজাল। কিন্তু তা নয়। দেখবে, মাইকেল জ্যাকসনকে কেউ খারাপ বলে না। তিনি তো বিখ্যাত টেনার। বাংলা গানে টেনার, বিশেষত আধুনিক গানে টেনার-এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে খুবই সমস্যা।

আপনার এই গোটা জীবনের সাংগীতিক জার্নিতে, শ্রোতা সম্পর্কে কী ধারণা?

(একটু দীর্ঘশ্বাস) সবাই একটা গানের কথাই বেশি বলে থাকে। কিন্তু ‘চ্যাপলিন’! তবে, দীর্ঘশ্বাস বোধহয় দুমদাম ফেলতেও নেই। সেদিন এক এইটুকুন বাচ্চা আমাকে দেখে বলল, চ্যাপলিন দাদু। ও নাকি সারাক্ষণ চ্যাপলিন শোনে। এরকমও আছে। ‘৮২ থেকে ‘৯২ মানুষ আমার গান অনেকেই শুনেছেন। বলতে পারো সেসময়, প্রতুলাইট একটা গ্রুপ ছিল।

এও একরকম পাওনা আপনার। আচ্ছা, আপনাকে নিয়ে কবীর সুমন যখন লিখলেন ‘লোকটা নিজেই একটা আস্ত গান’– আপনাকে আগে শুনিয়েছিলেন?

তখনও সুমন, সুমন হয়ে ওঠেনি, প্রথম ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কালীঘাটের কাছে ওর বন্ধুর বাড়িতে। শুনেছিলাম, একটা ছেলে একেবারে অন্যরকম গান গাইছে। সেদিন ও গান শুনিয়েছিল। আমিও গান গাইলাম। তারপর আলাপ-পরিচয় ক্রমশ গাঢ় হয়েছে। যখন ‘চ্যাপলিন’ গাইছি, তখন ও আমাকে থামিয়ে নিজে সিন্থেসাইজারে গিয়ে বসল। আবার শুরু হল। পরে, বারীনদার বাড়িতে আমাকে শুনিয়েছিলে ‘লোকটা নিজেই একটা আস্ত গান’। পরে, প্রতুল-সুমন একটা অনুষ্ঠানও হয়েছিল। সেখানেও এই গানটা গেয়েছিল।

আমি ছিলাম সে অনুষ্ঠানে। আপনি ‘ডিঙ্গা ভাসাও’ দিয়ে শেষ করেছিলেন। আচ্ছা, আপনার এত গানের তো খুব সামান্যই রেকর্ড হয়েছে। সংরক্ষণের কোনও ভাবনা কি আছে?

কিছু রেকর্ড হয়েছে। ইউটিউবেও কিছু আছে। দেখো, পরবর্তী প্রজন্মের অনেকের কাছে আমার গান সেভাবে পৌঁছয়নি। বা তারা বুঝতে চেষ্টা করেনি। অরুণ মিত্রের কবিতা থেকে যে গান করেছি, তাও তারা ভেবে দেখেনি বা তাদের ভালো লাগেনি। তখন বুঝলাম, দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তবে, যাঁরা লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাঁদের কাছে বরাবরই আমার গান জায়গা করে নিয়েছে। সন্দীপ (দত্ত) চলে যাওয়ার পর তো আর লিটল ম্যাগাজিন মেলাতেও যাই না। ওখানে আমার অডিয়েন্স পেতাম। আমি তো বলি, লিটল ম্যাগাজিনের মতো মিউজিকের যদি লিটল গ্রুপ থাকত, তাহলে আমরা এক্সপেরিমেন্টগুলো করতে পারতাম। কিন্তু সেরকম কিছু গড়ে ওঠেনি। যে গানগুলো আমি শোনাতে চাই, তার শ্রোতাও পাওয়া যায় না। এমন অনেক গান তৈরি করেছি, যা নতুন জঁরের জন্ম দিয়েছে। এখন বিদেশে অনেকেই খালি গলায় গান করে বলে শুনেছি। আমি সেটাই করে এসেছি।

আপনার পাঠও অনন্য। আপনি যেভাবে হ-য-ব-র-ল পাঠ করেছিলেন, সেরকম আর শুনিনি কখনও। তবে, ‘আমি বাংলায় গান গাই’-এর গল্পটা না শুনলে শেষ হয় না, একটু বলুন…

সেটা ১৪০০ সালের পয়লা বৈশাখ। শতককে স্বাগত জানানো হচ্ছে। কফি হাউসের একটা অনুষ্ঠানে আমার গাওয়ার কথা ছিল। তো আমি অফিসের কাজ নিয়েই বসেছিলাম। একটা রিপোর্ট লিখতে হচ্ছিল। সেটা করতে করতেই মাথার মধ্যে গানের বিষয়টিও চলছিল। একটা জায়গায় কথাগুলো লিখছিলাম। অনেকটা সেই রামপ্রসাদের মতো আর কী! প্রথম লাইনটা এল, আমি বাংলায় গান গাই, বাংলার গান গাই। একটা জিনিস আমায় এই গানটা লিখতে সাহায্য করেছিল। নেহরুর কোনও লেখায় পড়েছিলাম, হি ড্রেমট ইন ইংলিশ। এই কথাটা আমাকে তাড়িত করেছিল। স্পোকের বদলে বলা হচ্ছে ‘ড্রেমট’। ওই একটা সুতো পেলাম, যেটা থেকে জন্ম নিল, আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন। সবকিছুই বাংলায় করি, এইভাবেই গানটা এবার এগিয়ে গেল। হয়তো ওই লাইনটা না পড়লে গানটা এভাবে হত না। লাইনটা এই গানের ক্ষেত্রে, বলতে পারি, বেশ উৎকৃষ্ট সারের কাজ করেছিল। পরে উদয়ন গুহ চিঠি লিখেছিলেন এই গান শুনে। লিখেছিলেন, আপনি আমাদের শিখিয়েছেন বিভক্তির শক্তি। বাংলায় গান গাই, বাংলার গান গাই, বাংলাকে ভালোবাসি– বিভক্তির ক্ষমতা এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। খুব ভালো লেগেছিল সেই কথা। এই হচ্ছে ‘বাংলায় গান গাই’ গানটার জন্মকথা।

অনেক ধন্যবাদ, প্রতুলদা।

দশ লাইন মতো লেখার বিষয় কি পেলে?

দশটা লাইন শুধু নয়। অফুরন্ত প্রাণ আর সম্পদ নিয়েই ফিরছি।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved