চার-পাঁচটা পাহাড় আর তিনদিকে সমুদ্রে ঘেরা এই উপমহাদেশের এক অখণ্ড চেতনা ছিল। যাকে দেশ-চেতনাও ভাবা যেতে পারে। ১৯৪৭ আর ১৯৭১ সেই দেশচেতনাকেই টুকরো টুকরো করেছে। ফলে যেমন নতুন দেশ-চেতনার নির্মাণ হয়েছে, তেমনই নির্মিত হয়েছে নতুন জাতীয় পরিচয়ের। অথচ তারপরেও দেশভাগের ভূত এই উপমহাদেশে আজও ঘুরে বেড়ায়। কখনও তা চেহারা নেয় জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর, ধর্মীয় রাজনীতির আবর্তে সংখ্যাগুরুর রণহুঙ্কার আর সংখ্যালঘুর নির্যাতনে আবার কখনও সমাজমাধ্যমে দুই দেশের আমজনতার তীব্র চাপানউতোরে। আবার কখনও এক রাতের যুদ্ধেই বদলে যায় একটা গোটা গ্রামের নাগরিকত্ব।

‘ফর ব্লাড… ব্লাড… ব্লাড… ব্লাড…!’

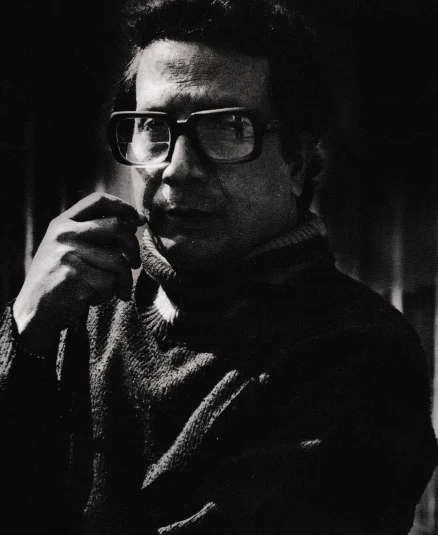

মুঠোবদ্ধ হাতটা। আছড়ে পড়ছে সোফার হাতলে। লাল হয়ে গেছে ফরসা মুখটা। বিন্দু বিন্দু ঘাম কপালের কাছে। রাগ আর হতাশায় চিৎকার করছেন অশীতিপর দেবেশ রায়।

সন্ধে নেমেছে। আলো জ্বলে উঠেছে ওঁর বাগুইহাটির ফ্ল্যাটের বসার ঘরে। সিলিং ছুঁয়ে দেওয়া, দেশি-বিদেশি বইতে গাদাগাদি বুককেসের সামনে বসে আছেন দেবেশদা। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত এক দৈনিকের জন্য সেদিন ওঁকে ইন্টারভিউ করতে গিয়েছি আমি।

তিস্তা ব্যারেজ প্রজেক্টের কথা উঠতেই চিড়বিড়িয়ে উঠেছিলেন। ‘আমি তো বামফ্রন্টকে বলেছি। জ্যোতিবাবুকে বলেছি। তখনকার সেচমন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখার্জিকেও বলেছি। আপনারা কিছুই জানেন না। ওখানে একটা ব্যারেজ করে দিয়েছেন। জলটা কোথায় যাবে? আসলে অতবড় ব্যারেজ হবে। বিদেশি টাকা আসবে। লোকজন দেখতে পাবে। এইসব দৃশ্যমোহন কারণেই ওটা করেছিল। এই ওদের রাজনৈতিক দৃষ্টি। কী মানেটা কী এই প্রকল্পের?’

চড়ে যাচ্ছিল গলাটা। রেগে যাচ্ছিলেন। ‘দেশ না চিনলে মন্ত্রী হওয়া যায় না। একবার দক্ষিণবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হল। কমিশনার বললেন, বন্যাপরিস্থিতি এমন ভয়াবহ যে আমরা কিছুতেই যেতে পারছি না। বিনয় চৌধুরী আরামবাগ পৌঁছে গেলেন। আমলাদের বললেন, আমি পৌছে গিয়েছি, আপনারাও আসুন। এটাকেই লিডারশিপ বলে। মাটি চেনে। আন্দোলনের ভেতর দিয়ে যে ওঠেনি সে কী করে দেশ চিনবে?’

বলতে বলতেই পাঁচ দশক পিছিয়ে গিয়েছিলেন দেবেশদা। পৌঁছে গিয়েছিলেন ওঁর তারুণ্যের জলপাইগুড়িতে। লেখালেখির পাশাপাশি সেই সময় পুরোদস্তুর রাজনৈতিক কর্মী উনি।

’৬৮ সালে বন্যা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তখন শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান। বন্যাপরিস্থিতি নিয়ে মিটিং করতে এসেছেন। সেই মিটিং-এ চিফ মেডিকেল অফিসার এলেন। বললেন, সব স্বাভাবিক আছে। হাসপাতালে অপারেশন পর্যন্ত হচ্ছে। আমি রেগে গেলাম! চিৎকার করলাম, ‘উনি মিথ্যে বলছেন। কালো মিথ্যে নয়, সাদা মিথ্যে। এখনই একটা গাড়ি নিয়ে হাসপাতালে যাই চলুন। ওখানে একটাও বেড নেই যেখানে একজন সাধারণ রোগী শুতে পারেন।’

‘সেই মিটিংয়ের ফল হল রাজ্যপাল দশটা রেফ্রিজারেটর ওইখানেই স্যাংশন করলেন।’ হাসলেন দেবেশদা। শ্লেষের হাসি। ‘আসা যাওয়ার পথে দেখতে পেতাম দশটা রেফ্রিজারেটর বাইরে পড়ে আছে। বৃষ্টিতে রোদে মরচে পড়ে যাচ্ছে। সিএমওএইচের অফিসে গেলাম একদিন। ব্যাপার কী বলুন তো? তিনি বললেন, ‘আপনি তো ফ্রিজিডেয়ার পাইয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর তদারকির লোক তো আসবে চিফ সেক্রেটারির লেভেল থেকে। হু উইল লুক আফটার টেন ফ্রিজিডেয়ার?’

‘কী জন্য চেয়েছিলাম জানেন ওই ফ্রিজিডেয়ারগুলো?’ আমার দিকে তাকালেন দেবেশদা। তারপরেই ফেটে পড়লেন নিষ্ফল রাগে। “ফর ব্লাড… ব্লাড… ব্লাড… ব্লাড…! একটাও রাখতে পারলাম না। সব ক’টা নষ্ট হয়ে গেল।”

সামলে নিয়েছিলেন একটু পরেই। তারপর কাটা কাটা স্বরে, স্বগোতক্তির মতো বলেছিলেন কথাটা, ‘একেই বলে দেশ চেনা। এর মধ্যে কেউ লিখতে পারলে লেখে। রাজনীতি করতে পারলে রাজনীতি করে।’

‘দেশ-চেনা’। কোন দেশকে চেনাতে চাইতেন সাহিত্যিক দেবেশ রায়? দেশ মানে কি শুধুই ভূগোল? একটা জনগোষ্ঠী? সমান অধিকার, সাম্য ও ন্যায়ের প্রবল রাষ্ট্রীয় বুকুনির মধ্যেও যারা আসলে মোটেও সমান নয়।

‘কয়েদখানা’ নামের আশ্চর্য এক গল্প লিখেছিলেন। এমারজেন্সির সময় মিসা আইন প্রণয়ন করেছিল কেন্দ্র সরকার। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে এমন কঠোর আইনই জরুরি এমন এক বয়ান তৈরি করেছিল শাসকদল ও শাসনতন্ত্র। আবার মৌলিক অধিকার বিরোধী বলে এই আইন বাতিল করেছিল শীর্ষ আদালত। মিসা আইন নিয়ে শাসনযন্ত্রের দুই প্রধান স্তম্ভের এই পরস্পরবিরোধী অবস্থান বলেই এই গল্পের অবতারণা করেন দেবেশ রায়।

গল্পের প্রধান চরিত্র নসু। অতিবাম রাজনীতি করা নসু পাঁচটা মার্ডার আর পুলিশের অস্ত্র ছিনতাইয়ের জন্য জেলে বন্দি। একদিন সে দেখতে পায় জেলের দেওয়ালের পাশে একটা মই রাখা। নসু আন্দাজ করে মেরামতির কাজ করতে আসা মিস্ত্রিরাই বেখেয়ালে ফেলে রেখেছে মইটা। ওই মই বেয়েই জেলের পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করে নসু আর তার সঙ্গীরা। কিন্তু বেরনোর সময় বুঝতে পারে আসলে মইটা একটা ফাঁদ। তাদের পালানোর সুযোগ করে দিয়ে শেষ অবধি গুলি করে মারাই জেল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। ধরা পড়া, আহত নসুকে রাখা হয় জেলের সেক্লিউশন সেলে। আর সেখানেই ফেলে রাখা হয় রক্তাক্ত একটা বস্তা। যার ভেতরের মানুষটা জীবিত না মৃত, নসু বুঝতেও পারে না।

’৬৮-র বন্যার কথা বলতে বলতে সেদিন এই দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের আসল চেহারাটাই তুলে ধরেছিলেন দেবেশদা। ক্ষমতার ঔদ্ধত্য, তার অপ্রতিহত লোভ যাকে নিয়ে যায় ক্ষমতাহীন সাধারণ নাগরিকের ঠিক বিপ্রতীপে। করে তোলে অবিমৃশ্যকারী। উদাসীন। বাস্তবের এই ছবিই ‘কয়েদখানা’-য় ছোটগল্পের মেটাফরে ঢুকে পড়ে। এই গল্পের জেল আসলে যেন এই দেশেরই মতো মইয়ের মতোই যার ঘোরাটোপ থেকে বেরনোর অলীক আখ্যান ক্ষমতা নির্মাণ করে বটে, কিন্তু আসলে তার ভেতর থেকে কোথাও পালানো যায় না। সেক্লুইশন সেলে ফেলে রাখা রক্তাক্ত বস্তার সঙ্গে আসলে তফাত নেই নসুর। সেও আসলে বুঝতে পারে না, সে বেঁচে আছে না মরে গেছে। ঠিক যেমন বুঝতে পারে না, এই দেশের জাঁতাকলে আটকে পড়া ক্ষমতাহীনরাও।

…………………………………………

বাংলা উপন্যাসের সেই উনিশ শতকীয় ‘আধুনিকতা’কে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাংলা উপন্যাসের নতুন দেশজ ফর্ম খুঁজেছেন দেবেশ রায়। তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন বাংলা ভাষার প্রতি ক্রোশে বদলে যাওয়া উপভাষাগুলোকে। তুলে ধরেছেন পৃথিবীর বৃহত্তম নদী-বদ্বীপ, এই বাংলার মানুষের অবিরাম যুদ্ধের কথা। তার রহস্যময় মৌসুমী বায়ুর কথা। এই ভূখণ্ডের মানুষের বেঁচে থাকার স্বকীয় কাহিনি।

…………………………………………

‘মফস্বলী বৃত্তান্ত’ উপন্যাসের ক্ষুদ্র কৃষক চ্যারকেটু যেমন। বৃষ্টির ছাট আটকানোর জন্য তার ছোট্ট কুড়েঘরের চারপাশে ঝলমলে সব পোস্টার লাগিয়ে রাখে চ্যারকেটু। পরিবার পরিকল্পনা, বসন্ত রোগ নির্মূলকরণ, সার, পাম্প, অধিক ফলনশীল ধান, জোড়া বলদ, ধানের শিষ, ইন্দিরা গান্ধী, হাতুড়ি-তারা, গাই-বাছুর। নানা রঙের পোস্টারে উন্নতিকামী রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রযন্ত্রের সব বিজ্ঞাপন। অথচ সব ঢক্কানিনাদই সার। চ্যারকেটু আর তার পরিবার খেতে পায় না। চাল কিনতে শেষ সম্বলটুকুও বিক্রি করে দিয়েছে তারা। তাই চ্যারকেটুর ঘরে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞাপনের সেই পোস্টার খুলতে গেলে ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। সই করতে পারে চ্যারকেটু। অথচ যাতে সই করছে সেখানে কী লেখা আছে এক বর্ণও বুঝতে পারে না।

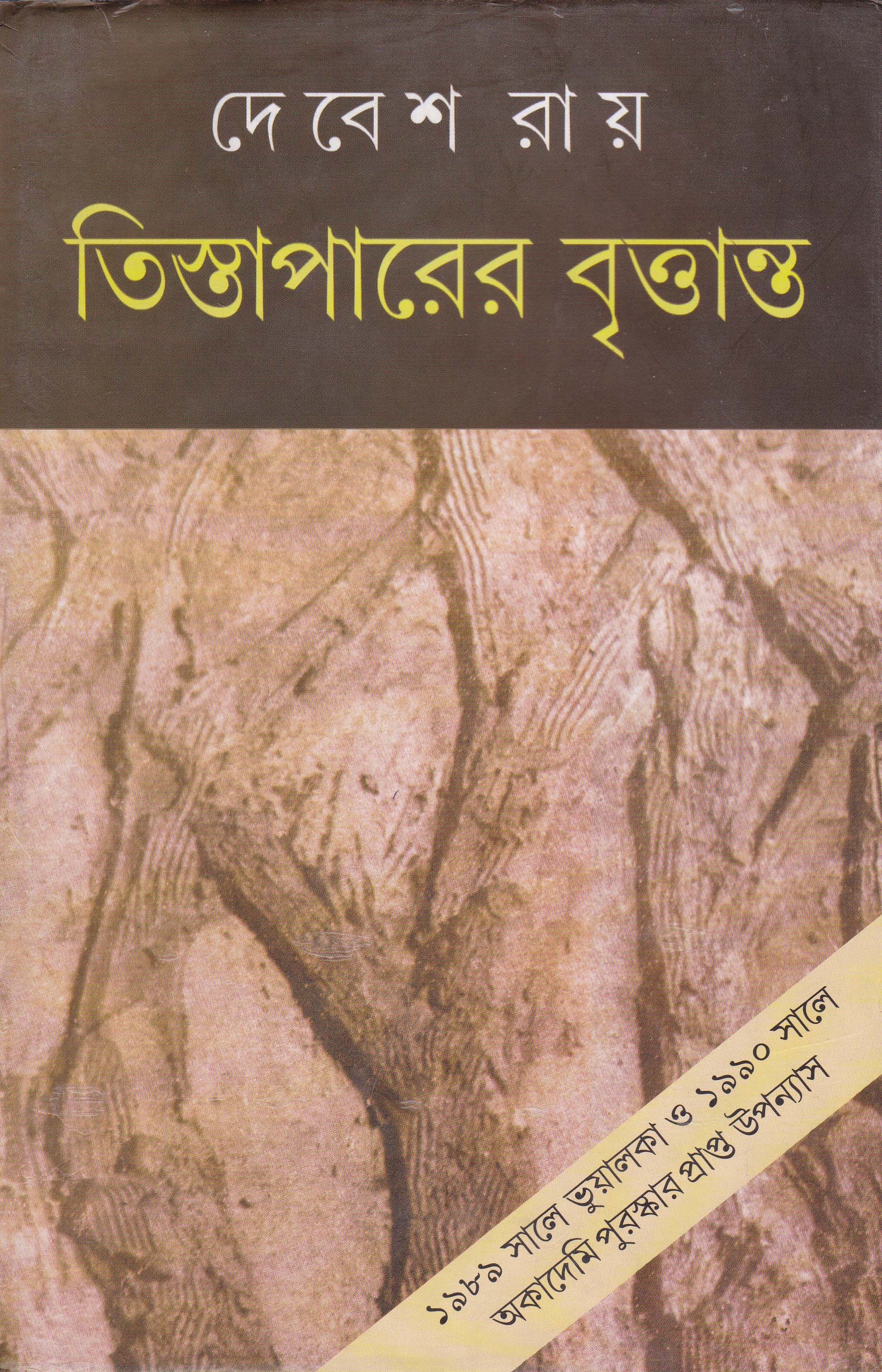

চ্যারকেটুর মতোই যেন ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারু বর্মন। যার শরীরে সভ্যতার চিহ্ন বলতে এক টুকরো পোশাক। বাঘারু বর্মন– যার আসলে কোন নামই নেই। যখন যে কাজ করে সেই অনুযায়ী নাম বদলে যায় তার। ভোটের খাতায় যার নাম তুলে দেয় জোতদার গয়ানাথ। সেখানে কী নাম তার, সেটাও বাঘারু জানতে পারে গয়ানাথের থেকেই। অপারেশন বর্গা, নদীর দু’কূল ছাপানো বন্যা, উত্তরখণ্ড, কামতাপুর থেকে আলাদা রাজ্যের আন্দোলন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত– তিস্তাপারের সব ঘটনার সঙ্গেই জড়িয়ে যায় বাঘারু। চলে যায় তার কেন্দ্রে। অথচ আসলে এই সব ঘটনার কোনও কিছুরই অংশীদার সে নয়। ভাষাহীন, রাষ্ট্রহীন বাঘারু শুধু শরীর সর্বস্বতায় বেঁচে থাকে। বারবার সন্তান হারানো মাদারি মা, মাদারি, বাঘারুরা আসলে বেঁচে থাকার জন্য অন্তহীন হাঁটতে থাকে। হাঁটতেই থাকে।

‘উদ্বাস্তু’ গল্পে সীমান্ত লাগোয়া ছোট্ট এক জনপদে থাকে সত্যব্রত আর অনিমা। একদিন স্থানীয় থানা ডেকে পাঠায় তাদের দু’জনকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করেছিল সত্যব্রত। পার্টিশনের আগুনে পুড়ে গিয়েছে তার সেই ডিগ্রির সার্টিফিকেট। কিন্তু সত্যব্রতর সেই দাবি নাকচ করে দেয় পুলিশ। খবরের কাগজ বলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র সত্যব্রত আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল। তবে কি সত্যব্রত বলে পরিচয় দেওয়া লোকটা আসলে মরে যাওয়া সেই সত্যব্রতর পরিচয় আত্মসাৎ করেছে?

আরো জটিল হয়ে ওঠে অনিমার পরিচয়। পার্টিশনের সময় ভারতে পালিয়ে আসার জন্য পাকিস্তানি আমিনুলের হাতে অনিমাকে তুলে দিয়েছিল তার পরিবার। পরে, ভারতে পালিয়ে আসে অনিমা। তড়িঘড়ি তার বিয়ে ঠিক করে তারা বাবা। শোনা যায় সেই সময় অনিমা নাকি অন্তসত্ত্বা ছিল। তার গর্ভে আমিনুলের সন্তান। আবার গুজব শোনা যায়, বর্ডার পেরিয়ে নাকি এপারে চলে এসেছে আমিনুল। পাকিস্তানি সেই আমিনুলই কি সত্যব্রত সেজে রয়ে গিয়েছে এই দেশে? আনিমা কি সত্যিই অনিমা? নাকি সে মুসলমান কুমকুম? এক রাতেই আত্মপরিচয় বিবর্জিত হয় এক দম্পতি। বোঝা যায় না, কী তাদের সত্যি পরিচয়।

চার-পাঁচটা পাহাড় আর তিনদিকে সমুদ্রে ঘেরা এই উপমহাদেশের এক অখণ্ড চেতনা ছিল। যাকে দেশ-চেতনাও ভাবা যেতে পারে। ১৯৪৭ আর ১৯৭১ সেই দেশচেতনাকেই টুকরো টুকরো করেছে। ফলে যেমন নতুন দেশ-চেতনার নির্মাণ হয়েছে, তেমনই নির্মিত হয়েছে নতুন জাতীয় পরিচয়ের। অথচ তারপরেও দেশভাগের ভূত এই উপমহাদেশে আজও ঘুরে বেড়ায়। কখনও তা চেহারা নেয় জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর, ধর্মীয় রাজনীতির আবর্তে সংখ্যাগুরুর রণহুঙ্কার আর সংখ্যালঘুর নির্যাতনে আবার কখনও সমাজমাধ্যমে দুই দেশের আমজনতার তীব্র চাপানউতোরে। আবার কখনও এক রাতের যুদ্ধেই বদলে যায় একটা গোটা গ্রামের নাগরিকত্ব।

সত্যব্রত-অনিমা কিংবা আমিনুল-কুমকুমের গুলিয়ে যাওয়া পরিচয় যেন সেই খণ্ডিত কিংবা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা দেশচেতনার মতোই অলীক এবং আজগুবি। তাদের মতোই পরিচয়হীন ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-এর সেই নারী, গুলিয়ে যায় দুই সীমান্তের মাঝে যে ধর্ষিত হয়েছিল।

দেশভাগ, আইডেন্টিটির এই নতুন সমীকরণকে তুলে ধরতেই যেন বরিশালের যোগেন মণ্ডলকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন দেবেশ রায়। ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণাশ্রম প্রথার বিপক্ষে গিয়ে দলিত-মুসলমান সমীকরণে নতুন এক জাতিপরিচয় খুঁজেছিলেন নমশুদ্র নেতা যোগেন। পার্টিশানের দ্বিজাতিতত্ত্বের আবহাওয়ায় ‘হিন্দু’ ভারতের বদলে বেছে নিয়েছিলেন মুসলিম পাকিস্তানকে।

ইতিহাস অবশ্য আস্তাকুঁড়েই ছুঁড়ে ফেলেছে যোগেন মণ্ডলকে। পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী যোগেন সেই পাকিস্তান থেকেই পালিয়ে আসেন ভারতে। দ্বিজাতিতত্ত্বের নতুন দেশ-চেতনায় যোগেন মণ্ডলের রাজনীতি পরিণত হয় মূর্তিমান অবিমৃশ্যকারিতায়। দেবেশ রায় অবশ্য সে কথা লেখেননি। যোগেনের করাচি যাওয়ার মধ্যেই শেষ হয় তাঁর উপন্যাস। কেন শেষ হয়? তবে কি শুধু যোগেনের নতুন আইডেন্টিটির খোঁজকেই মান্যতা দিতে চেয়েছিলেন সাহিত্যিক দেবেশ? নাকি স্বাধীনতা উত্তর ভারতের রাজনীতিতে দলিত-মুসলমান সমীকরণের প্রাসঙ্গিকতা বুঝতেই ইতিহাসের ফুটনোট ঘেঁটে তুলে এনেছিলেন যোগেন মণ্ডলকে।

দেশ বদলে যায়। বদলে যায় দেশ-চেতনাও। কিন্তু তার নিগূঢ়ে থেকে যায় দেশজ ঐতিহ্য। উপন্যাস তথা আখ্যানের বয়ানে সেই ঐতিহ্যেরই বারবার তালাশ করেছেন দেবেশ রায়। বাংলা আখ্যানসাহিত্যের ‘আধুনিকতা’, তার উপন্যাস ও গল্পের ফর্ম, আসলে ইংরেজি সাহিত্যের থেকে ধার করা। অথচ পাঁচালিতে, আখড়াই, কবিগানে, আখ্যানের এক স্বকীয় প্রকরণ নির্মিত হয়েছিল এই দেশেই। মেকলের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত, ইংরেজদের চাকর, এই দেশের ‘ডেপুটি’ ও কেরানীরা সেই প্রকরণকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তার ওপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল ইউরোপীয় তথা ইংরেজি আখ্যানরীতি।

বাংলা উপন্যাসের সেই উনিশ শতকীয় ‘আধুনিকতা’কে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাংলা উপন্যাসের নতুন দেশজ ফর্ম খুঁজেছেন দেবেশ রায়। তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন বাংলা ভাষার প্রতি ক্রোশে বদলে যাওয়া উপভাষাগুলোকে। তুলে ধরেছেন পৃথিবীর বৃহত্তম নদী-বদ্বীপ, এই বাংলার মানুষের অবিরাম যুদ্ধের কথা। তার রহস্যময় মৌসুমী বায়ুর কথা। এই ভূখণ্ডের মানুষের বেঁচে থাকার স্বকীয় কাহিনি।

বাঘারু আর মাদারির মতো তাই দেবেশ রায়ের আখ্যান জুড়ে হাঁটতে থাকে এই দেশের অপমানিত প্রত্যাখাত ভাষাহীন, ক্ষমতাহীন মানুষগুলো– আসলি ভারতবর্ষ। তাকে ছাপিয়ে এই গোটা উপমহাদেশ। হাঁটে… হাঁটতেই থাকে… হাঁটতেই থাকে।

.……………………………………..

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved