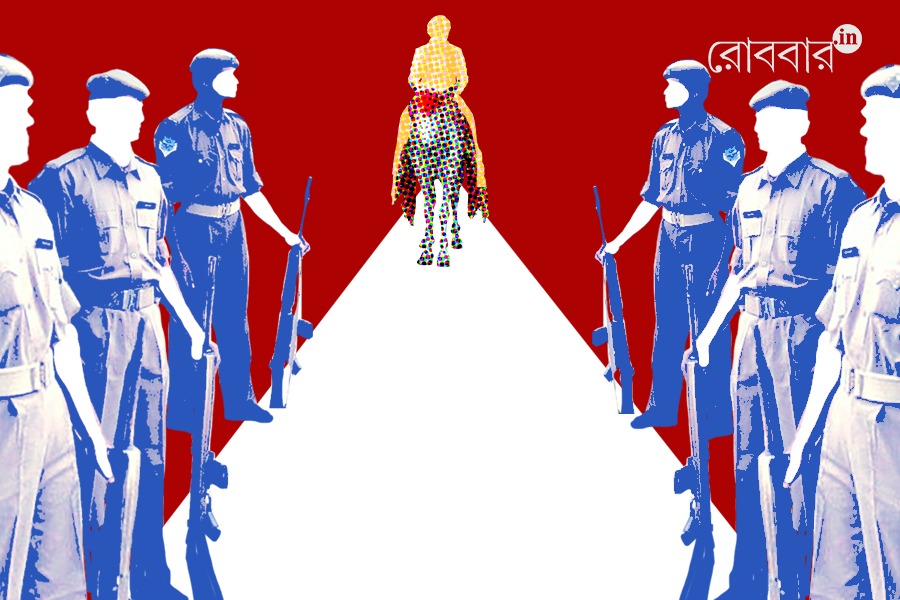

প্রায় শ’দুয়েক পুলিশ যথেষ্ট নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করে তবে একজন দলিত যুবককে ঘোড়ার উপর বসাতে পেরেছেন। পুলিশের সংখ্যা আভাস দেয়, যে-বিপদের আশঙ্কা তাঁরা করছিলেন, তার মাত্রা ঠিক কতখানি। তাও একাধিক থানার পুলিশ একজোট হয়েছিলেন। পাত্রীর বাবা স্থানীয় সমাজকর্মীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি হিউম্যান রাইটস কমিশনকে জানান। পাশাপাশি প্রশাসনের কাছে আরজি জানান। ফলশ্রুতিতে এই চমৎকার ভারতের আধুনিক ছবি। পুলিশ পরিবৃত দলিত-বর উঠে এসেছেন সংবাদমাধ্যমের আলোচনায়। এর আগে তাঁর মতো কাজ করতে গিয়ে যাঁরা আক্রান্ত, তাঁরা ‘খবর’ হয়ে উঠেছিলেন। সেই আক্রমণ থেকে আক্রান্ত-না-হওয়ার উত্তরণে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘোড়া আর অনেক পুলিশ।

ভারত, ২০২৫। স্বভাবতই নাগরিক বৃত্তের মনে হচ্ছে, এখনও! এখনও একজন দলিত যুবককে ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে গেলে পুলিশের নিরাপত্তাবলয় জরুরি! জরুরি যে, দলিত বর তা বিলকুল জানেন। দেশ, জনসমাজের দেশ যে তাঁকে সে অধিকার দেয়নি, নিপীড়নের স্মৃতি তা তাঁকে স্পষ্টতই জানিয়েছে। দেশও জানে সে-কথা। আবার, দেশ অর্থাৎ প্রশাসনের দেশ যে তাঁকে সে অধিকার দিতে চাইছে, তাও তিনি জানেন। আর সংবাদমাধ্যম দেখছে, রাজস্থানের এই বিয়েতে বরযাত্রীর থেকে পুলিশের সংখ্যা বেশি। প্রায় শ’দুয়েক পুলিশ যথেষ্ট নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করে তবে একজন দলিত যুবককে ঘোড়ার উপর বসাতে পেরেছেন। পুলিশের সংখ্যা আভাস দেয়, যে-বিপদের আশঙ্কা তাঁরা করছিলেন, তার মাত্রা ঠিক কতখানি। তাও একাধিক থানার পুলিশ একজোট হয়েছিলেন। পাত্রীর বাবা স্থানীয় সমাজকর্মীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি হিউম্যান রাইটস কমিশনকে জানান। পাশাপাশি প্রশাসনের কাছে আরজি জানান। ফলশ্রুতিতে এই চমৎকার ভারতের আধুনিক ছবি। পুলিশ পরিবৃত দলিত-বর উঠে এসেছেন সংবাদমাধ্যমের আলোচনায়। এর আগে তাঁর মতো কাজ করতে গিয়ে যাঁরা আক্রান্ত, তাঁরা ‘খবর’ হয়ে উঠেছিলেন। সেই আক্রমণ থেকে আক্রান্ত-না-হওয়ার উত্তরণে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘোড়া আর অনেক পুলিশ।

সম্ভবত এই লেখার পর আমরা আর খবর রাখব না যে, এই দলিত যুবকের সামাজিক জীবনে নিরাপত্তা অটুট আছে কি না? বইমেলার মুখে স্পাইনের জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে যেমন আমরা ভুলেই গিয়েছি যে, আহু দরিয়ার কথা মনে রাখা আমাদের উচিত ছিল। সংগঠিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে খবর করতে গিয়ে যে সাংবাদিক খুন হয়ে গেলেন, তাঁর নাম যেন কী? মনে রাখা উচিত ছিল। এই মনে রাখা আর না-রাখার ভিতর দিয়েই এগিয়ে চলে ভারত। যে দেশটাকে চেনে অসাম্যের রিপোর্ট। কর্পোরেট পুঁজি। আর জাতভিত্তিক রাজনীতি। তথাকথিত পরিস্রুত রাজনৈতিক চেতনার ক্যান্ডি-ফ্লজে মজে থাকা নাগরিকবৃত্ত খেয়াল করে না যে, সেই দেশটা প্রতি মুহূর্তে জায়মান। অতীতের লিফলেটে তা আর বাঁধা পড়ে নেই। তার সত্তার রাজনীতির দেওয়াল লিখন বদলায় নানাবিধ সমীকরণে। ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতি যেমন সেই বদলের হৃদস্পন্দন টের পায়। কোন পথে ভোটের বাক্সে মানুষকে টেনে আনা যায় তার অঙ্ক কষে; সেই অঙ্ক ধরেই আবার বদলাতে থাকে মানুষের রাজনীতি। এই যে চলাচল, তা কেবল পেটের ভাতের মুখাপেক্ষী নয়। সেখানে সত্তার সাংস্কৃতিক গুরুত্বও অনেকখানি। যেমন, সাংস্কৃতিক বিপন্নতা– অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার ইন্ধন পেয়ে, সংখ্যালঘু বিদ্বেষকেই জীবনের মোক্ষ করে তুলছে; একই রকম ভাবে আর এক পরতের সাংস্কৃতিক বিপন্নতাই একজন যুবককে তার গোষ্ঠীর হয়ে প্রতিরোধ জড়ো করতে বাধ্য করছে। তাও আবার জীবনের অন্যতম আনন্দের মুহূর্তে, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই।

………………………………………………….

সংবিধান ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছে, নাগরিক অধিকারে জোর দিয়েছে। এই স্বক্ষমতা ও ন্যায্যতার ধারণার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এ দেশের দলিতদের জন্য এসেছে সংরক্ষণ। সেই সুবিধা পেয়ে থাকেন ব্যক্তি। তবে তিনি তা পান, একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলেই। গোষ্ঠীর কারণেই প্রশাসন বা প্রশাসনিক দেশ তাঁর পাশে দাঁড়াচ্ছে। গোষ্ঠী-ব্যক্তি-রাষ্ট্রের এই যে সমীকরণ, তা নিয়েই এখন নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রের আদৌ গোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর দরকার আছে কি না, অর্থাৎ সংরক্ষণ থাকা উচিত না উচিত নয়?

…………………………………………………..

ঘোড়ায় চড়া জরুরিই হয়ে পড়েছে এই যুবকের কাছে। কেননা এই ঘোড়ায়-চড়ার দরুন তাঁর গোষ্ঠীকে যে ধারাবাহিক নির্যাতনের সাক্ষী হতে হয়েছে, তা শুধু তিনি নন, গোটা দেশই জানে। দেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নিয়ে মৌনব্রতী। কেননা বর্ণবাদী সমাজের সাধারণ ধারণা দেশের গায়ে যেন ইয়ার্কি মেরে ব্যাঙের রক্ত ঢুকিয়ে দিয়েছে। ফলে ক্রমাগত মনে হতে থাকে, এরকম তো হয়েই থাকে! এই ‘হয়েই থাকে’র গড়পড়তা ঝিমুনি ভাঙতেই কাউকে কাউকে চোখে পড়ার মতো পদক্ষেপ করতে হয়। যেমন এই যুবক করেছেন। তাঁর আত্মনির্মাণের প্রেক্ষিতে এটি তাই গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু, কেননা ছাপোষা ঘোড়ায় চড়াই তাঁর কাছে আগ্রাসনের পাল্টা বয়ান। তার জন্য প্রশাসনের সাহায্য নিতেও দ্বিধা নেই। এরপর কী হবে তা হয়তো তাঁরা কেউই জানেন না। প্রশাসনও জানে না। তবু এই দৃশ্যটি রচনা করা অবশ্যকর্তব্য বলেই মনে করেছেন তাঁরা। বরকর্তা অর্থাৎ পাত্রের বাবা বলছেন, তাঁরা তো শিক্ষিত পরিবার। তাঁরাও যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে থাকেন তাহলে আর কী হবে! অর্থাৎ এ শুধু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আনন্দের বিষয় নয়। বরং তাঁর গোষ্ঠীর রাজনীতির অংশ।

দলিত রাজনীতির ক্ষেত্রে এ একেবারে গোড়ার কথাই বলা যায়। যে কারণে এখনও খতিয়ে দেখতে হয় সংরক্ষণ। সংবিধান ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছে, নাগরিক অধিকারে জোর দিয়েছে। এই স্বক্ষমতা ও ন্যায্যতার ধারণার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এ দেশের দলিতদের জন্য এসেছে সংরক্ষণ। সেই সুবিধা পেয়ে থাকেন ব্যক্তি। তবে তিনি তা পান, একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলেই। গোষ্ঠীর কারণেই প্রশাসন বা প্রশাসনিক দেশ তাঁর পাশে দাঁড়াচ্ছে। গোষ্ঠী-ব্যক্তি-রাষ্ট্রের এই যে সমীকরণ, তা নিয়েই এখন নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রের আদৌ গোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর দরকার আছে কি না, অর্থাৎ সংরক্ষণ থাকা উচিত না উচিত নয়? এই প্রাশ্নিক সময়ের ভিতরেই এসে দাঁড়াল একজন বর, একটা ঘোড়া আর ২০০ পুলিশ। এবার, বলো কী বলবে আদালত!

সত্তার রাজনীতিকে ভোট মেশিনারি যে ব্যবহার করে, তা অজানা নয়। তার দৌলতে আবার অশ্বমেধের ফ্যাসিস্ট ঘোড়া খানিক হোঁচট খেলে তাবৎ মুক্ত ও পালটা ভাবনাচিন্তায় সাড়া পড়ে। রাজনীতির জল সততই গড়ায়। ফলে একটি গোষ্ঠীকে খর্ব করে রাখার ইতিহাসই তার আত্মপ্রতিনিধিত্বের নতুন রাজনীতির জন্ম দেয়। আর সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বাকি গোষ্ঠীর ভূমিকাও। রাষ্ট্র-প্রশাসন-সংরক্ষণ ইত্যাদির বাইরে বাকি ভারতবর্ষ গত পঁচাত্তর বছরে ঠিক কতখানি বদলাল, দলিতদের সহ-নাগরিক হিসাবে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে? দলিতদের সত্তার রাজনীতির পাশাপাশি সংখ্যাগুরুর সত্তার রাজনীতিকেও এই আত্মমূল্যায়নের প্রশ্নে এসে দাঁড়াতে হবে বইকি! গুজরাটি ভাষায় লেখা জয়ন্ত পারমারের একটি কবিতার কয়েকটি পঙক্তি (ভাস্কর চক্রবর্তীর অনুবাদে) আর একবার এই সূত্রে দেখা যেতে পারে:

এই মাটির ভাঁড় আমার আর একটা মুখ

আর এই ঝাঁটা আমার তিন নম্বর পা।

দুমুখের আর তিন পায়ের আমার মতো কাউকে

সত্যিই কোনো মানুষ বলা যায় না।

তবুও আমি ঠিক তোমার মতোই একজন মানুষ।

ঠিক এই জায়গাটিতেই আমাদের পৌঁছনোর কথা ছিল। দলিত এই যুবক জানেন, তিনি দলিত-সমাজের অগ্রণী হিসাবে পরিচিত হবেন। এই মর্যাদা বাকি সমাজ তাঁদের দিয়ে থাকে। দলিত, তবে দলিতদের মধ্যে একটু এগিয়ে। কিন্তু ঠিক যে স্বাভাবিকতায় সংখ্যাগুরু একে অন্যকে দেখে, তা কি আদৌ বরাদ্দ করতে পারে দলিতদের জন্য, সংখ্যালঘুদের জন্য? নিশ্চিত নয়। অন্তত এখনও নয়, এই ২০২৫-এ এসেও। তাহলে আর দলিত যুবককে পুলিশ নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে যেতে হত না, আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ-লেখা লেখারও দরকার পড়ত না। যে যুবক জানুয়ারির হালকা শীতে ইভেন্ট সংস্থার সাজানো ওয়েডিং হলে বসে জীবনের অন্যতম মুহূর্ত উপভোগ করছেন, তিনি কি আদৌ রাজস্থানের ওই যুবকের সঙ্গে সমভাবনায় ভাবিত হতে পারবেন! হওয়া বোধহয় সম্ভবও নয়। অথচ রাজস্থানের যুবকটির এই কর্মকাণ্ডে একটি কথাই বলা আছে, সত্তার স্মৃতি থেকেই তিনি তা সংগ্রহ করেছেন এবং নতুন বয়ানে বলা শুরু করেছেন, যে, ‘তবুও আমি ঠিক তোমার মতোই একজন মানুষ’। দুই যুবক, অর্থাৎ দুই ভারতের মধ্যে এই যে অনতিক্রম্যতা, তা-ই বদলে দিচ্ছে সত্তার রাজনীতি আর ভোটের দলিত রাজনীতি। পুঁজিনিয়ন্ত্রিত খোলা বাজারে এর সমাধান নেই। বরং তা আর-একটু আফিম যা মানুষকে সরিয়ে দেয় মানব থেকেই। রাজনৈতিক দলের যে স্বার্থ আর সীমাবদ্ধতা থাকবে, তাই-ই স্বাভাবিক। তবে তা পেরিয়েও থাকে মানুষের নিজস্ব ইতিহাস, আর সেখানে কিছু কৈফিয়ত জমাও থাকে। আমাদের সেই কাঠগড়ায় না দাঁড়িয়ে উপায় নেই।

দলীয়তা অতিক্রম করে বৃহত্তর বাম ভাবনা আর আম্বেদকরের ভাবনা কোন সূত্রে মোকাবিলার পথে যেতে পারে, বিশেষত এই নতুন ভারতে, আমার জানা নেই। সমাজতাত্ত্বিকরা, ইতিহাসবিদরা নিশ্চিত তা সন্ধান করবেন ও বাতলে দেবেন। তবে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, এই নতুন ভারতে সত্তার রাজনীতিকে পালটে পালটে দিচ্ছে। বদল যেমন ভোট-টানার রাজনীতিতে, তেমন আত্মপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও। তাই হয়তো এমত দৃশ্যের জন্ম। সেই ভাবনার অভিমুখ ঘোরানো থাকুক বাকি ভারতে দিকেও। দলিত নিগ্রহের খবর– থাকে প্রায় প্রত্যেকদিন– তা পড়ে-দেখে-শুনে কি আদৌ বাকি ভারত সেভাবে বিচলিত হয়? এই প্রশ্নচিহ্ন আমাদের ফিরিয়ে দেয় সেই ১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বরে, চাভাদর লেক থেকে জল নেওয়া নিয়ে যখন দলিত-আন্দোলন ঘনিয়ে উঠছে। সেদিন আম্বেদকর বলেছিলেন, ‘এমন নয় যে, চাভাদর লেকের জল খেলেই আমরা অমর হয়ে যাব। আমরা এই জল না খেয়েই খুব ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারব। আমরা লেকের জল পান করার জন্য সেখানে যাচ্ছি না। আমরা সেখানে যাচ্ছি এটাই প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে, আমরা অন্যদের মতোই মানুষ।’ ২০২৫-এ এসে এক দলিত যুবককে পুলিশের সহযোগিতায় ঘোড়ায় চড়ে প্রমাণ করতে হচ্ছে যে, তিনিও অন্যদের মতোই একজন মানুষ।

ভারত, ২০২৫। প্রশ্ন উঠুক তাই, নতুন সূর্যের কি প্রবেশাধিকার মিলেছে? এখনও!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved