‘লিখে কি পেটের ভাত জুটবে?’ সেই অমোঘ প্রশ্নটি বাবাকে যন্ত্রণা দেয়। অথচ আমাকে তা এতটুকুও বিচলিত করে না। আমি লিখি, লিখে চলি, যদুপিওনের অদ্ভুত সংসারের কথা। উপন্যাসের শেষাংশ লেখা হল কলকাতায় ফিরে আসার পর। এবার কোথাও ছাপানোর চেষ্টা। কিন্তু কিছুই হল না। আমার রচনাটি উপেক্ষিত পড়ে রইল দু’বছর। তখন ‘ ভোরের কাগজ’ নামে একটি ক্ষীণায়ু সংবাদপত্রে কাজ করছি। সম্পাদক তুষার প্রধান প্রাণপণ চেষ্টা করছেন কাগজটি বাঁচিয়ে রাখতে। শারদীয়া সংখ্যার জন্য একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের উপন্যাস পাবেন, কথা ছিল, কিন্তু তিনি নগদে প্রাপ্য আদায় না করে কিছুতেই লেখা দিতে রাজি হলেন না। তুষারদা সংকটে পড়লেন। একটা অন্তত উপন্যাস না হলে শারদীয়ার কলেবর তৈরি করাই মুশকিল। আমি তাঁকে জানালাম, আমার একটি উপন্যাস আছে।

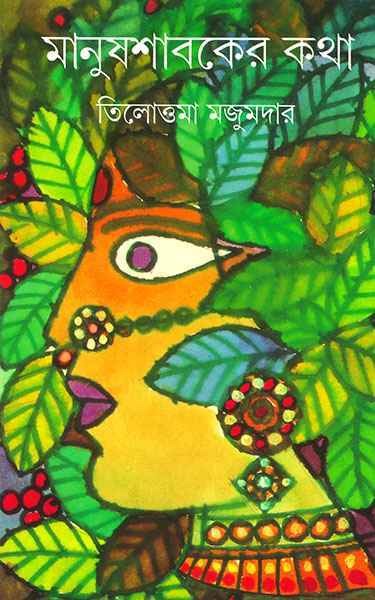

প্রকাশিত পুস্তকের কথা যদি বলতে হয়, ‘মানুষশাবকের কথা’ আমার দ্বিতীয়। ২০০১ সালে, পয়লা বৈশাখ, আনন্দ পাবলিশার্স থেকে এই উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় বলতে গেলে প্রথমের প্রসঙ্গ অনুপেক্ষণীয়, যদিও সেটি ছিল মাত্র এক ফর্মার একটি পুস্তিকা, ‘আমি যার সহোদরা’ নামে একখানি কবিতার বই। প্রকাশকাল ১৯৯৯ সাল, বইমেলা।

‘মানুষশাবকের কথা’ আমার জীবনের নানা পর্বের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। আজ পর্যন্ত আমি যত উপন্যাস লিখেছি, তার মধ্যে একমাত্র এইটি আমি কোনও লক্ষ বা উপলক্ষ ব্যতীত রচনা করেছিলাম। যাকে বলে শুধু ‘লেখার জন্য লেখা’।

লেখাটি শুরু হয়েছিল ভুটানসীমান্তে জয়গাঁও উপনগরীতে। নানা জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত একটি পল্লিতে তখন আমার বাবা-মা বসবাস করছিলেন। ১৯৯৭ সালের বর্ষাকাল। প্রায় একমাস তাঁদের কাছে থাকছিলাম। এই উপন্যাসের ভাবনা মনের মধ্যে চলছিল। এর এক বছর আগে আমি লিখেছি আমার প্রথম উপন্যাস ‘ঋ’। মা সেই উপন্যাস পড়েছেন। বাবা পড়েননি, তাঁর একেবারেই ভালো লাগেনি এই নিরর্থক, উদ্দেশ্যহীন সাহিত্যচর্চা। তিনি চেয়েছিলেন আমি বহুদূর লেখাপড়া করি, নিশ্চিত কোনও পেশা গ্রহণ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হই। একজন পিতা এই সামান্য আকাঙ্ক্ষা করবেন, এমনটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমি তাঁকে ক্রমাগতই নিরাশ করছিলাম, তিনিও আমায় নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। মায়ের যে দুর্ভাবনা ছিল না, তা নয়, তবে আমার সকল ব্যর্থতার গ্লানি ও হতাশার থেকে তিনি আমাকে আগলে রাখতে চাইতেন তাঁর মাতৃহৃদয়ের স্নেহ ও সাহচর্য দিয়ে।

………………………………………………..

বাবা-মায়ের নিরাভরণ সরল সংসার চলে নিজের ছন্দে। বাবা প্রাতরাশ সেরে আপিসে চলে যান। ভুটানের ফুয়েন্তশোলিং শহরে, সেই আপিসে যেতে-আসতে প্রতিদিন তাঁকে ভিজতে হয়, বর্ষায় উন্মত্ত হয়ে ওঠা ঝোরাগুলি পাহাড় থেকে ডলোমাইট ভাসিয়ে আনে জলের সঙ্গে, সাঁকো উপচে বয়ে যায়, সেগুলি পার হয়ে যাওয়া-আসা পায়ের ত্বক খইয়ে দেয়। মা স্টোভ জ্বেলে রান্না করেন, আমি চা-মুড়ি নিয়ে খাবার টেবিলে লিখতে বসি। একটি মোটা ডায়েরিতে লিখে চলি পাতার পর পাতা। মা একা একা সব কাজ করেন। বাবা আপিস থেকে ফিরে এসে দেখেন, আমি লিখছি। তিনি গজগজ করেন। মা চাপা গলায় বলেন, ‘ও যদি লিখে আনন্দ পায় তো লিখুক না।’

………………………………………………..

সেই একমাস আমার দিনগুলি লেখার নির্ঝরে ভেসে যেতে লাগল।

অর্ধেক পাহাড় আর অর্ধেক চা-বাগানে ঘেরা জয়গাঁও বর্ষায় ভীষণ হয়ে ওঠে। ঘন কালো মেঘে পাহাড় ঢেকে যায়। অবিরল বারিপাতে ঝমঝমে শব্দ আসে টিনের চাল থেকে। একেকদিন শিলাবৃষ্টির দাপট, শব্দে শ্রবণ বিকল হয়ে যায়। কখনও বর্ষণের সঙ্গে থাকে বজ্রপাত ও ঝোড়ো বাতাস। বাবা-মায়ের নিরাভরণ সরল সংসার চলে নিজের ছন্দে। বাবা প্রাতরাশ সেরে আপিসে চলে যান। ভুটানের ফুয়েন্তশোলিং শহরে, সেই আপিসে যেতে-আসতে প্রতিদিন তাঁকে ভিজতে হয়, বর্ষায় উন্মত্ত হয়ে ওঠা ঝোরাগুলি পাহাড় থেকে ডলোমাইট ভাসিয়ে আনে জলের সঙ্গে, সাঁকো উপচে বয়ে যায়, সেগুলি পার হয়ে যাওয়া-আসা পায়ের ত্বক খইয়ে দেয়। মা স্টোভ জ্বেলে রান্না করেন, আমি চা-মুড়ি নিয়ে খাবার টেবিলে লিখতে বসি। একটি মোটা ডায়েরিতে লিখে চলি পাতার পর পাতা। মা একা একা সব কাজ করেন। বাবা আপিস থেকে ফিরে এসে দেখেন, আমি লিখছি। তিনি গজগজ করেন। মা চাপা গলায় বলেন, ‘ও যদি লিখে আনন্দ পায় তো লিখুক না।’

‘লিখে কি পেটের ভাত জুটবে?’

সেই অমোঘ প্রশ্নটি বাবাকে যন্ত্রণা দেয়। অথচ আমাকে তা এতটুকুও বিচলিত করে না। আমি লিখি, লিখে চলি, যদুপিওনের অদ্ভুত সংসারের কথা।

উপন্যাসের শেষাংশ লেখা হল কলকাতায় ফিরে আসার পর। এবার কোথাও ছাপানোর চেষ্টা। কিন্তু কিছুই হল না। আমার রচনাটি উপেক্ষিত পড়ে রইল দু’বছর। তখন ‘ ভোরের কাগজ’ নামে একটি ক্ষীণায়ু সংবাদপত্রে কাজ করছি। সম্পাদক তুষার প্রধান প্রাণপণ চেষ্টা করছেন কাগজটি বাঁচিয়ে রাখতে। শারদীয়া সংখ্যার জন্য একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের উপন্যাস পাবেন, কথা ছিল, কিন্তু তিনি নগদে প্রাপ্য আদায় না করে কিছুতেই লেখা দিতে রাজি হলেন না। তুষারদা সংকটে পড়লেন। একটা অন্তত উপন্যাস না হলে শারদীয়ার কলেবর তৈরি করাই মুশকিল। আমি তাঁকে জানালাম, আমার একটি উপন্যাস আছে। মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, ‘টাকাপয়সা কিচ্ছু দিতে পারব না কিন্তু। পরে বিজ্ঞাপনের টাকা হাতে এলে যদি কিছু বাঁচে, তখন দেখব।’

তখন আমার খুবই অর্থাভাব, কিন্তু আমি চাইছিলাম উপন্যাসটি প্রকাশিত হোক। গল্প-উপন্যাস লিখে রোজগার করব, তখন ভাবতেও পারিনি।

‘ভোরের কাগজ’ শারদীয়া বেরল ষষ্ঠীর দিন। তুষারদা আমাকে দশটি বই দিয়ে বললেন, ‘চেনাজানা যাকে পাবে, দিও। বিক্রি করতে হবে না। পড়তে দিও। আর আনন্দবাজারে গিয়ে, যদি চেনা কেউ থাকে, দিয়ে এসো।’

গদ্যের আগে শুধু কবিতাই লিখতাম যখন, লিটল ম্যাগাজিনের কবিতা পাঠের আসরে কবিদের সঙ্গে পরিচয় হত। শ্যামলকান্তি দাশের সঙ্গে সেভাবেই চেনা হয়েছিলাম। কয়েকখানা ‘ভোরের কাগজ’ নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি পরামর্শ দিলেন, জয় গোস্বামী ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে একটি করে বই দিয়ে আসতে। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে কাজটি করেছিলাম। ওঁদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছি, সে যেন এক স্বপ্নাতীত ঘটনা। কথা বলছি, মানে তো সামান্য, আমার একটা উপন্যাস আছে, পড়বেন, উত্তরে নিরাসক্ত জবাব, রেখে যান।

এরপর এক বছর পার হল। এর মধ্যে ‘ভোরের কাগজ’-এর দৈন্য বেড়েছে। আমাকে অন্যত্র চাকরি খুঁজে নিতে বলেছেন তুষারদা। বাবা বলছেন, ‘ওরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে কলকাতার হস্টেলে পড়ে থাকার দরকার নেই। এখানে চলে এসো। আমি দেখছি ভুটানে যদি একটা চাকরি করে দেওয়া যায়।’ আমি আর একটা বছর সময় চাইলাম বাবার কাছে। ওইরকম দিশাহীন অবস্থায় কী ভেবে বলেছিলাম, নিজেও জানি না, শুধু মনে হয়েছিল, ওখানে ফিরে গেলে হয়তো আর লেখা হবে না। অনেক চেষ্টা করে, অবশেষে, ‘সিনি’ নামে একটি এনজিও-তে কাজ নিলাম।

২০০০ সালের মাঝামাঝি আমার কাছে একটি পোস্টকার্ড এল। প্রেরক আনন্দ পাবলিশার্স। চিঠির বক্তব্য, তাঁরা ‘মানুষশাবকের কথা’ উপন্যাসটি পড়েছেন। এই উপন্যাস তাঁরা গ্রন্থাকারে প্রকাশে আগ্রহী। যদি আমি সম্মত হই, তবে যেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করি। স্বাক্ষরকারী, বাদল বসু।

ওই পোস্টকার্ড হাতে ধরে আমি কাঁপছিলাম। অবিশ্বাস্য লাগছিল।

একদিন বেনিয়াটোলা লেনে আনন্দ পাবলিশার্সের দপ্তরে গেলাম। নিরাপত্তারক্ষী গোমড়া মুখে জিজ্ঞেস করল, ‘কার সঙ্গে দেখা করবেন?’

বললাম, ‘বাদল বসু।’

‘অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?’

আমি পোস্টকার্ডখানা দেখালাম। সে ভিতরে গিয়ে আমার আগমন সংবাদ দিল। অবশেষে আমি প্রবেশ করতে পারলাম। গুরুগম্ভীর বাদল বসু আমায় তাঁর উল্টোদিকের চেয়ারে বসতে বললেন। সামান্যই কথা হল। দু’সপ্তাহ পর আমি গিয়ে বইয়ের প্রুফ নিয়ে এলাম। ২০০১ সালের পয়লা বৈশাখ বই প্রকাশিত হল। ওইদিন আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেদিনের কাজের শেষে যখন পৌঁছলাম, সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছে। আড্ডা প্রায় শেষের মুখে। আর কয়েকটি বইয়ের সঙ্গে রাখা ছিল আমার বইটিও। সমীর সরকারের আঁকা এক সুন্দর প্রচ্ছদ। হাতে নিয়ে দেখতে আমার সংকোচ হচ্ছিল। প্রতিষ্ঠিত বেশ কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিকের সেই সমাবেশে আমি খানিকটা হতবুদ্ধিই ছিলাম বলা যায়।

পরে জানতে পেরেছিলাম, জয় গোস্বামী ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ‘মানুষশাবকের কথা’ বই করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বাদল বসুকে।

ফিরে তাকালে একগুচ্ছ ‘যদি’ আমাকে ভাবিয়ে তোলে। কী হত যদি ‘ভোরের কাগজ’ আমার লেখাটি না ছাপত? কী হত যদি শ্যামলকান্তি দাশ আমায় পরামর্শ না দিতেন? কী হত যদি বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি এবং একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আশীর্বাদ না পেতাম?

এই বইটির কারণেই, আনন্দ পাবলিশার্সের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়।

সে বছরের বইমেলায় একা একা ঘুরতে ঘুরতে আনন্দর স্টলের সামনে দেখা হল বাদল বসুর সঙ্গে। তিনি আমাকে ডেকে কিছুক্ষণ কথা বলে, খানিক স্বর নামিয়ে, গোপন কথার মতো বললেন, ‘একটা উপন্যাস লেখো। বেশ বড় করে ফাঁদো। অন্তত এক লক্ষ শব্দ হওয়া চাই।’

সময় দিলেন তিন থেকে চার মাস। ওঁর ‘ফাঁদো’ শব্দটিতে আমার মজা লেগেছিল, সেই সঙ্গে দুটো নতুন জ্ঞান লাভ হয়েছিল। এক, আগের দু’টি উপন্যাস আমার মনের মধ্যে মেঘের মতো ঘনিয়ে এসেছিল, কিন্তু সবসময় তা হবে না। আমাকে বাঁধা সময়ে, সরস্বতীর উপাসনা করে, উপন্যাস রচনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শব্দসংখ্যা। এই অঙ্ক মাথায় রেখে সাহিত্য রচনা করতে হয়, আমার ধারণাতেই ছিল না। মনে হয়েছিল, এক লক্ষ শব্দ? সে যে অনেক।

লেখা হয়েছিল ‘বসুধারা’ উপন্যাস।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved