দুই বাংলাকে এই শিল্পী দুই করে দেখতেই পারেননি! সেই বিস্মিত বেদনাই তো তাঁর গানে, সুরে পাই। বাহ্যিক পৃথিবীর যেই ব্যবচ্ছেদের ইতিহাস, তা যে সমস্ত প্রাণে কোনও দেওয়াল তুলতে পারেনি, তারাই তো প্রতুলের গানের মতো করে এই দূরত্বকে অগ্রাহ্য করে ভালোবাসবে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ লেগে থাকবে এ আর কি এমন নতুন কথা! তাই বলে যাঁরা মাটি মানুষকে ভালোবেসেই জীবনকে বাঁচতে চেয়েছি, তাঁরা কি সেই দূরত্বের আরোপিত বোধে বিভ্রান্ত হব? প্রতুলের গানগুলো তো সেই সব ভালোবাসার ভাষাই মুখে আর প্রাণে তুলে দিয়ে গেছে!

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কথা বলতে গিয়ে একটা ভূমিকার আশ্রয় নিতে চাই। আজকে আমার জীবনের যে অবস্থানে আমি দাঁড়িয়ে, সেখানে খুব অবলীলায় বলতে পারি, বলতে ভালো লাগে, যে আমি একজন ‘রাজনৈতিক’ মানুষ। সচেতনভাবে রাজনৈতিকতাকে আমি বহন করি আমার জীবনযাপনের সকল ধাপে। কিন্তু এই কথাকে স্বীকার করে নিয়ে নিজের পরিচয়ের অংশ করতে আমার সময় লেগেছে। শুরুতেই এমনটা ছিল না। আজকে আমার বয়স ৪৮। কিন্তু গানকে আমার নিজের অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আমি নির্বাচন করেছিলাম যখন আমার বয়স ছিল ১৩/১৪। তবে সেই সময় রাজনৈতিকতাকে আমি আলাদা করে চিহ্নিত করতে শিখিনি। নিজেকে গান-রচয়িতা হিসেবে পরিচয় দিতেও আমার সাহস হত না। শুধু নিজের প্রকাশটুকু চালিয়ে গিয়েছি এটা-সেটা লিখে। শিল্পী হতে চাই, সেই বাসনাও নিজের কাছে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করিনি। কিন্তু শ্রোতা হয়ে উঠতে যে চাইছি, গানের সঙ্গে প্রেম করতে যে ভালো লাগছে, সে কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। সেই সবুজ বয়সে প্রেম-ভালোবাসার বিচ্ছেদ বিরহের গান যেমন আমাকে রাতের পর রাত কাঁদিয়েছিল, তেমনই অনেক মানুষের গান আমাকে ভাবিয়েছিল। চিন্তা করতে উশকানি দিয়েছিল।

গানের ভেতরে মাটি ও মানুষের অধিকারের আওয়াজ আমি প্রথম পাই ভূপেন হাজারিকার গানে। ততদিনে তো আরও অনেকেই প্রতিবাদ-অধিকারের গান গেয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁদের তখনও শুনতে শুরু করিনি। আমাদের বাড়িতে প্রেমের গানের বাইরে তেমন একটা চল ছিল না গান শোনার। তবুও ভূপেন হাজারিকার গান তার ভেতরেই ঢুকে পড়েছিল। ভূপেনের গান থেকে আমার ভেতরে একটা কৌতূহল তৈরি হয় এরকম গানের প্রতি, যা নিরেট মানব-মানবীর প্রেম-ভালোবাসার বাইরের জগৎকে গানের প্রধান বিষয় করে তোলে। তখন আমি একটু একটু করে সেই সময়ের শিল্পী এবং তার আগের হয়ে থাকা গান সম্পর্কেও আগ্রহী হয়ে উঠি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরীদের সৃষ্টির সঙ্গে তখনই পরিচয়। সেই সময়টা ইউটিউব ছিল না। HMV-র অরিজিনাল ক্যাসেট কিছু কিছু দামী দোকানে পাওয়া যেত। আমার যে পরিমাণ নতুন গান শুনবার ক্ষুধা ছিল, হাতে সেই পরিমাণ টাকা কখনওই থাকত না। মায়ের কাছে বড় হয়েছি। উনি নিজেই খুব সংগ্রাম করে গোনা টাকায় সংসার চালাতেন। তার কাছে ক্যাসেট কিনবার জন্য টাকা চাইব– এত ইনসাফহীন-বেরহম-বিলাসিতার মানসিকতা কোনওকালেই ছিল না। মায়ের ঘাম আর টাকাকে খুব মায়া করতাম। তাই নিজের এটা সেটা থেকে টাকা বাঁচিয়ে একটা একটা করে ক্যাসেট কিনতাম। এভাবেই একদিন আমার হাতে এসে পৌঁছল প্রতুলের গান। এত সহজ সরল মিঠা সুরের গান? তখন একটা গানকে দখল করে ফেলার একটা মানসিকতা ছিল। সেটা কীভাবে করতাম? যে গানটা আমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে চোখ বুজে গেয়ে ফেলতে পারতাম, সে গানটার আমি মালিক বনে যেতাম। আমি কোথাও গানের তালিম নিইনি। আমার প্রিয় শিল্পীদের গান গাওয়াটাই ছিল আমার প্রধান রেওয়াজ! প্রতুলের সঙ্গে যখন এমন যোগাযোগ হল, তখনও আমি গিটারে প্রথম কর্ডটাও শিখিনি, বাড়িতে গিটার ছিল না, ওই গানগুলোর চর্চা হত হারমোনিয়ামে। আমি যখন একা একা বাজিয়ে গাইতাম, ‘বাংলা আমার জীবনানন্দ, বাংলা প্রাণের সুখ, আমি একবার দেখি বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ’! এই লাইনটা গাওয়ার সময় এক অদ্ভুত মায়া, দরদ আর প্রেম-বোধে আক্রান্ত হতাম ! শুরুর বছরগুলোতে চোখে পানি না এনে এই গান পার করা খুব কঠিন ছিল! পরবর্তীতে আমি যখন দেশের বাইরে ছিলাম কিছুদিন, তখনও এই গান গাইলে বা শুনলে বুকটা খা খা করত! কত না ভালোবাসলে কেউ এভাবে এত সহজ কথায় এত ভালোবাসতে পারে?

………………………………………

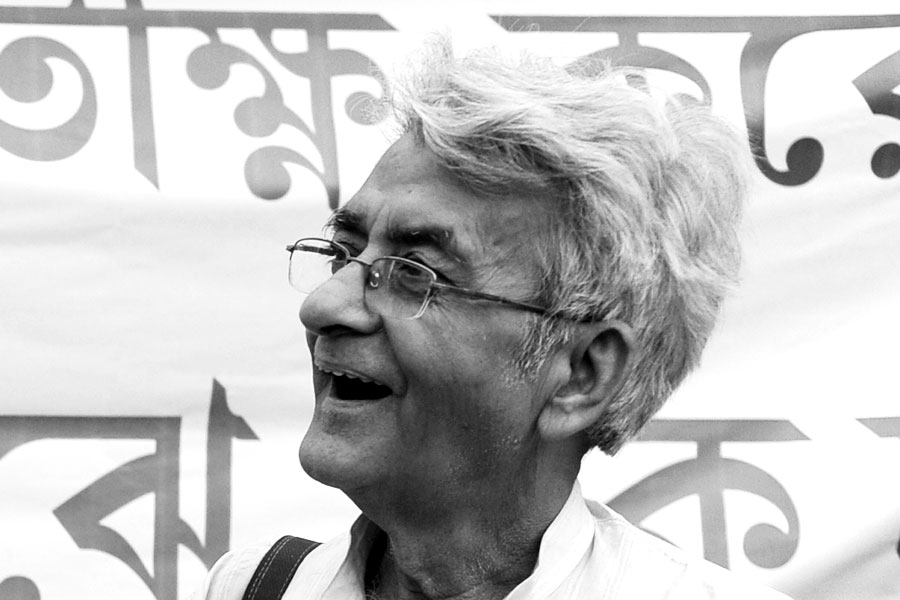

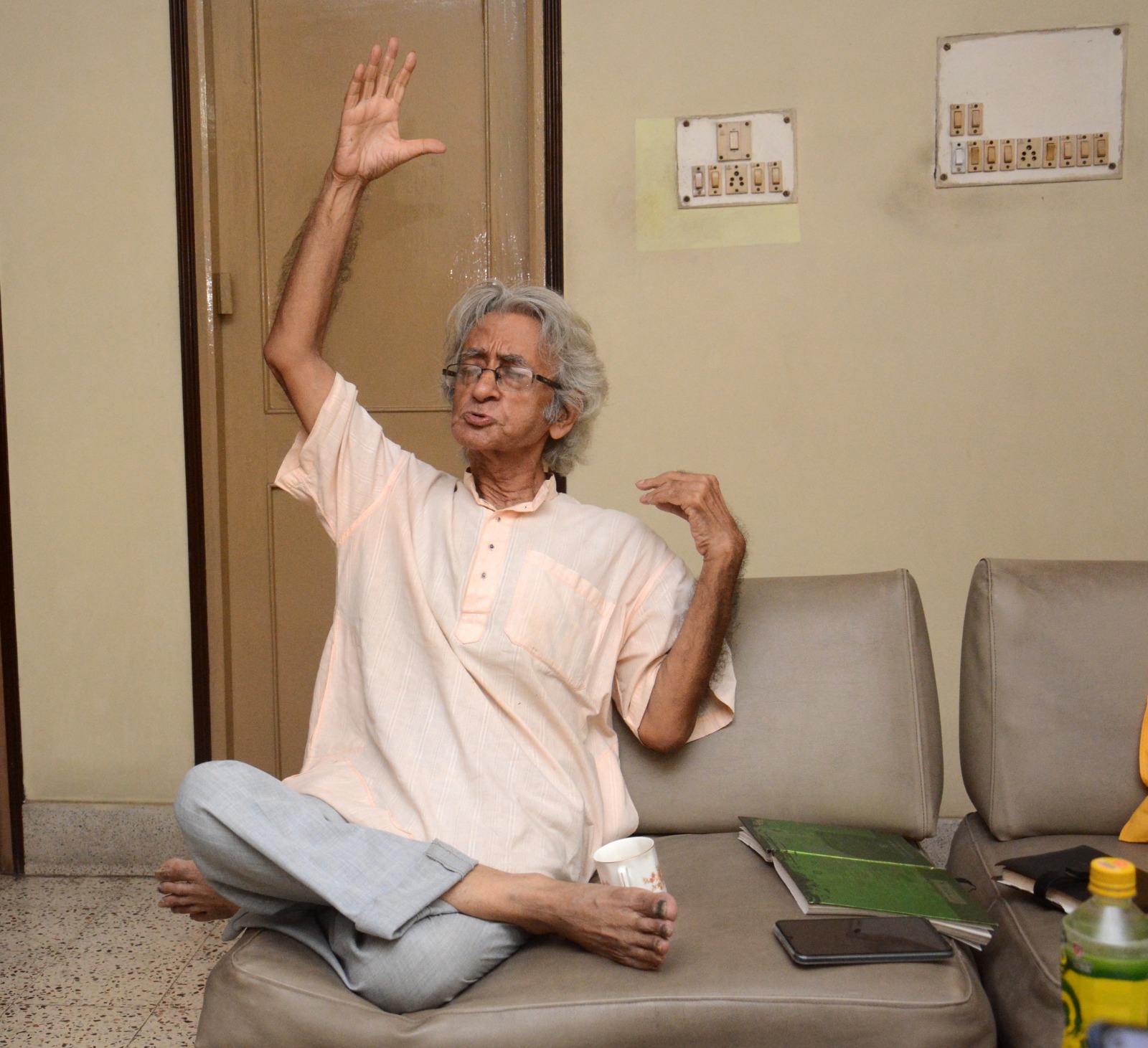

বাংলাদেশে তাঁর সেই অনুষ্ঠানের কথা ভাষায় বলা যায় না। সেটা যে দেখেছে, সে দেখেছে। তাঁর উপস্থাপনের মধ্যে তারকা-সুলভ রাজকীয়তার অনুপস্থিতি প্রবল। তিনি হেলেদুলে অনেক অনেক সময় নিয়ে তালি বাজিয়ে একটিও বাদ্য যন্ত্র ছাড়া এতটা সময় কেমন সুরে কথায় রাগে দুঃখে সারা শরীর মন অস্তিত্ব নিয়োগ দিয়ে আমাদের গান শুনিয়ে গেলেন! তাঁর সেই তালি বাজানো তাল আমি ভুলতে পারি না। একটিও যন্ত্র ছাড়া কেউ যে এতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে তাঁর পরিবেশনা না শুনলে জানা হত না! নিজের নিঃশ্বাসের আওয়াজকেও বিরক্তিকর ঠেকেছিল সেইদিন! সেই হল ভর্তি এত মানুষ যে, শেষে শ্রোতাদের মাটিতে বসেই এই মাটির মানুষটির গান শুনতে হয়েছিল।

………………………………………

প্রত্যেক শ্রোতা আলাদা। প্রত্যেকেই তাঁর শিল্পীকে বারংবার আবিষ্কার করেন, নতুন করে নিজের হৃদয়ে সাজান। আর কারও কথা জানি না। শ্রোতা হিসেবে আমার হক আছে প্রতুলের জায়গাটাকে নিজের ভেতরে গুছিয়ে নেওয়ার। তাছাড়া আমার স্বভাবই হল নিজের সঙ্গে কথোপকথনে থাকার! কেন আমি একজন শিল্পীকে আজও আমার কৈশোরের সময়টার মতো করেই ভালোবাসি, বা কেন আর বাসতে পারছি না– ইত্যাদি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়। কেন আমি বারেবারে প্রতুলের গানকে খুঁজে নিই? প্রতুলের সুর, কথা, কণ্ঠ সবই খুব মাটি-মাটি, খুব মানুষ-মানুষ! প্রতুলের ক্যাসেটের রেকর্ডিং, আর তাঁর মঞ্চের উপস্থিতি, তাঁর সুর, কথা, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর উপস্থাপন, কোনওটার সঙ্গে কোনওটার খুব দূরত্ব পাইনি আমি! সবই খুব কাছাকাছি। তাঁর রেকর্ডের গান শুনে মনে হয়নি, তিনি বিরাট কোনও অ্যালবাম করতে চেয়েছেন। তাঁর কণ্ঠের প্রক্ষেপণ-ভঙ্গিতে সংগীত-সাধনার কোনও প্রমাণ রাখার প্রয়াস আমার চোখে পড়েনি। তার কণ্ঠ সুরেলা ও সুন্দর। কিন্তু দূর আকাশের কোনও তারকার রাজকীয় চমকে দেওয়া বৈশিষ্ট নিয়ে সে আমার শ্রবণে হাজির ছিল না। রেকর্ডিং যখন শুনতাম, মনে হত ওই তো, ঘরের কোণে বসে আপন মনে কে গাইছে! আমাদেরই কেউ! একটা অনাড়ম্বর শৈল্পিকতা পেয়েছি সব সময় তাঁর গানে, তাঁর উপস্থাপনে, যেখানে শিল্পী তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব পরিচয় ইত্যাদি নিয়ে কম উপস্থিত, তবুও একটু করে কোথাও যেন আছেন, আর বেশি করে আছেন মানুষ, মাটি, মিছিল, স্লোগান, লড়াই, অধিকার, প্রেম, আর কী এক অজানার ডাক! কিন্তু তাঁর সব সুরকে আমার সব সময় মেঠো পথের মাটি-মাটি সুর বলে মনে হয়নি। এক দারুণ আধুনিক অন্যরকম সুর, তবুও তাঁর নিজস্বতায় ভরা! ‘ভালোবাসা নাও, ভালোবাসা নাও, আমি তোমায় ভালোবাসি… চার্লস চ্যাপলিন’– এই সুর, কিংবা এরকম আরও অনেক গানের সুর ঠিক বহুল-শ্রুত বাংলা গানগুলোর সুরের মতো নয়, রাগাশ্রিত গানের মতোও তাকে শুনতে লাগেনি। এই সুরগুলো কোথাও থেকে প্রভাবিত বা ছায়া-আশ্রিত কি না আমি জানি না, কিন্তু এর ভেতরে একটা প্রচণ্ড শিল্পীসুলভ-মুনশিয়ানাকেই আমি পেয়েছি। উনি যখন লিখছেন, সেই সারল্য তাঁর নিজস্ব শক্তিতে উজ্জ্বল এবং বিরল। উনি যখন সামনে উপস্থিত, সেই উপস্থিতির মধ্যেও এক অতি সাধারণ মাটি-মাটি গন্ধ ছিল। তারকারা যেমন হয়ে থাকেন অনেক সময়, ঘরে ঢুকলেই বাতাসের চরিত্র পাল্টে যায় মাঝেমধ্যে, ওনার তেমন ছিল না। এটা অদ্ভুতভাবে তার রেকর্ডিং-এও ছিল না। এই জায়গাগুলো আমাকে খুব টেনেছিল। এক অতি সাধারণত্বের অলংকার ছিল সবকিছুতে সহজাতভাবে। আর তাঁর গানের মধ্যে মিছিল-স্লোগান-রাজপথ– ‘কে ভাই কে দুশমন’-এর ছবি আঁকা ছিল! এই সত্য আমার কাছে অবিশ্বাস্য! প্রতুলকে আমি বারেবারে খুঁজে নিই এইসব কারণে! তাঁর অনানুষ্ঠানিক অথচ কী পরিষ্কার উপলব্ধির উচ্চারণগুলোই তাঁর প্রতি আমার আজকেরও আকর্ষণ!

বাংলাদেশে তাঁর সেই অনুষ্ঠানের কথা ভাষায় বলা যায় না। সেটা যে দেখেছে, সে দেখেছে। তাঁর উপস্থাপনের মধ্যে তারকা-সুলভ রাজকীয়তার অনুপস্থিতি প্রবল। তিনি হেলেদুলে অনেক অনেক সময় নিয়ে তালি বাজিয়ে একটিও বাদ্য যন্ত্র ছাড়া এতটা সময় কেমন সুরে কথায় রাগে দুঃখে সারা শরীর মন অস্তিত্ব নিয়োগ দিয়ে আমাদের গান শুনিয়ে গেলেন! তাঁর সেই তালি বাজানো তাল আমি ভুলতে পারি না। একটিও যন্ত্র ছাড়া কেউ যে এতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে তাঁর পরিবেশনা না শুনলে জানা হত না! নিজের নিঃশ্বাসের আওয়াজকেও বিরক্তিকর ঠেকেছিল সেইদিন! সেই হল ভর্তি এত মানুষ যে, শেষে শ্রোতাদের মাটিতে বসেই এই মাটির মানুষটির গান শুনতে হয়েছিল। আসলে সেই অভিজ্ঞতাকে আমি খুব একটা প্রকাশ করতে পারব না, শুধু স্মরণ করে সুখী হতে পারব। তাঁর কাছে এই অনুপ্রেরণা অনেকেই পেয়েছেন সেদিন। বাদ্য-নির্ভরতার কোনও প্রয়োজনই নেই। মানুষটা এত সুর-কথায়-অভিজ্ঞতায় ভর্তি মানুষ। কোথাও কোথাও শিশুর মতো তাঁর মুখভঙ্গি! এই যে তিনি একা একা মঞ্চে দাঁড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড পৃথিবী নিয়ে কথা বললেন, গান গাইলেন, এখানে তাঁর নিজের কথা ছিল মানুষের কথার মাঝে মিশে। এই জায়গাটা তাঁকে অনেক শিল্পীর থেকে খুব সহজেই আলাদা করে ফেলে। তিনি যখন মঞ্চের শিল্পী, তিনি নিজেকে প্রকাণ্ড করে হাজির থাকেন না। তিনি জনতাকে প্রকাণ্ড করে হাজির করেন, তার ভিড়ে একজন হয়ে মিশে থেকে। এটা বিরল। এটা প্রতুল! তিনি আলাদাই। তবুও তাঁর মধ্যে আলাদা হওয়ার কোনও প্রচেষ্টাই চোখে পড়ত না। এটা আমার খুব ভালো লেগেছিল! এই জায়গাটা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। শিল্পী তো অনেক প্রকার হতে পারেন। কোনও রাজকীয়তা ছাড়াও যে শিল্পী জীবনকে মাঠে এবং মঞ্চে মানুষের কাছাকাছি হয়ে উদযাপন করা যায়, প্রতুলের এই শিকলবিহীন স্বাধীনতার উদযাপন আমার কাছে দারুণ অনুপ্রেরণার জায়গা!

প্রতুলের প্রতি আমার ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে এটাও উল্লেখ করতে চাই, আমার কাছে যে কোনও মানুষের রাজনৈতিকতাই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের আদিপর্বে এই প্রবণতা এতটা তীব্র হয়ে ছিল না। যত বেশি বেঁচেছি, তত নিজের রাজনীতি গুছিয়ে এসেছে, আর ততই আমি এর গুরুত্ব অনুভব করেছি। কোনও মানুষকেই তাই রাজনীতি থেকে আমি আলাদা করতে পারিনি। আর যে শিল্পীরা আমাকে মাটি আর মানুষের গান শিখিয়েছেন, তাঁদের তো তাদের রাজনৈতিকতা থেকে আলাদা করে দেখার প্রশ্নই আসে না। কিশোর কুমারের কাছে আমার সেই প্রত্যাশা জন্মায় না, যে প্রত্যাশা নিজের অজান্তেই জন্মে যায় ভূপেন হাজারিকার কাছে। এখানে শিল্পীর কোনও ভূমিকা, দোষ-গুণ কিছুর কথাই বলছি না, তিনি যেমন খুশি তাঁর জীবন বাঁচবেন তো বটেই! বলছি শ্রোতা হিসেবে নিজের চাওয়া-পাওয়ার কাছে আমরা কেমন বন্দি তার কথা! এই কথা আমি বলব নিশ্চয়ই, যে প্রতুলকে আমি যখন ক্ষমতার খুব কাছাকাছি দেখেছি, সেই নৈকট্য আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু সেজন্য তাঁকে বিচার করার আমি যে কেউ নই, তা আমি জানি। আবার তাঁর রাজনীতি যে কোনও দিকেই যেতে পারে, এটা যেমন তাঁর নিজস্ব অধিকার, তেমনই শ্রোতা হিসেবে তাঁকে ক্ষমতার কাছাকাছি দেখে আমার খারাপ লাগাটাও আমার নিজস্ব অধিকার। এই খারাপ লাগাটাকে আমি বাতিল বা খারিজ করে দিতে চাই না, কোনও যুক্তির বলেই। এটা হয়েছে, এটাকে ঢাকব না। তবুও এটুকুও বলতে হবে, আরও অনেক শিল্পীই আছেন, ছিলেন, যাঁরা খুবই প্রাণের, কাছের এবং ভীষণই প্রিয়। তাঁরাও মানুষের অধিকারের কথাই শিখিয়েছেন আজীবন। তাঁদের ক্ষমতার সঙ্গে প্রেমের আর দহরম মহরমের মাত্রাটা এমন একটা পর্যায়েই দেখেছি, পরবর্তীতে যে শেষে তাদের প্রতি ভালোবাসাটাই নষ্ট হয়ে গেছে সিংহভাগ। তাঁদের গান আর তেমন করে টানছেই না। তাঁরা অতীতের একটি অধ্যায় হয়ে রয়েছেন মাত্র। প্রতুলের ক্ষেত্রে সে কথা বুকে হাত রেখে বলতে পারি না। তাঁকে ক্ষমতার কাছাকাছি দেখে পুলকিত হইনি, এটুকুই। তবুও তাঁর জন্য ভালোবাসাটা অটুট থেকে গেছে। এই ভালোবাসা থেকে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনও সূত্র নেই, পুরোটাই একটা অনুভূতির চক্র, তাকে যুক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে যাওয়াটাকে অহেতুক মনে হয়। যাঁরা পপ বা ফোক গানের শিল্পী, তাঁদের শ্রোতারা এরকম অন্যায্য আবদার করে বসেন না। যাঁরা মাটি-মানুষের শিল্পী, যাঁরা মানুষকে রাজনৈতিকতার বোধ তৈরিতে ইন্ধন জোগান, সেইসব শিল্পীর শ্রোতারাই এরকম কিছু ভালো লাগা না-লাগার মধ্য দিয়ে যান। সব কিছুর পরেও প্রতুলের জন্য দরদ টের পাই বুকে। সেই দরদকে আমি কোনও দিনও লুকিয়ে রাখতে চাইব না। সে আমার সত্য অনুভূতি। সে ক্ষমতার অতি নিকটে গিয়েও আমার প্রাণ থেকে অনেক দূরে যেতে পারেননি।

দুই বাংলাকে এই শিল্পী দুই করে দেখতেই পারেননি! সেই বিস্মিত বেদনাই তো তাঁর গানে, সুরে পাই। বাহ্যিক পৃথিবীর যেই ব্যবচ্ছেদের ইতিহাস, তা যে সমস্ত প্রাণে কোনও দেওয়াল তুলতে পারেনি, তারাই তো প্রতুলের গানের মতো করে এই দূরত্বকে অগ্রাহ্য করে ভালোবাসবে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ লেগে থাকবে এ আর কি এমন নতুন কথা! তাই বলে যাঁরা মাটি মানুষকে ভালোবেসেই জীবনকে বাঁচতে চেয়েছি, তাঁরা কি সেই দূরত্বের আরোপিত বোধে বিভ্রান্ত হব? প্রতুলের গানগুলো তো সেই সব ভালোবাসার ভাষাই মুখে আর প্রাণে তুলে দিয়ে গেছে!

ওঁর সুর-কথার চরিত্রকে ব্যাখ্যা করার মতো সাংগীতিক জ্ঞান আমার নেই। কিন্তু এটুকু জানি তা তীব্ররকম শক্তিশালী।মগজে ঢুকে থাকে। প্রাণের গায়ে লেগে থাকে। বন্ধু তোমার লাল টুকটুকে স্বপ্ন বেঁচো না– কে বলতে পেরেছিল এইভাবে কোনওকালে লাল কোনও স্বপ্নের কথা? তাঁর কথা গভীর, আবার সহজ। খেলো নয়। যা খুশি তাই বসিয়ে ছন্দ মেলানো নয়! আবার দুর্বোধ্য কবিতার বাড়াবাড়ি অস্পষ্টতাও নেই তার লিরিকে, যা কবি ব্যাখ্যা না করে দিলে অনেক সময় বুঝবার উপায় থাকে না।

এবারের জুলাইতে যে আন্দোলন হল, অভ্যুত্থান হল, সেখানে লড়াই চলছে রাষ্ট্রের সঙ্গে নিরস্ত্র মানুষের। আমি সেই লড়াইয়ের সাক্ষী হয়েছি ,অংশীজন হয়েছি। লড়াই চলছে। চারপাশে রক্ত আর মৃত্যুর খবর! আমরা ক’জন একসঙ্গে আছি। কখনও বিষণ্ণ। কখনও বিক্ষুব্ধ! তারই মাঝে টেবিল চাপড়ে খালি গলার গান! ‘স্লোগান দিতে গিয়ে আমি সবার সাথে আমার দাবী প্রকাশ্যে তুললাম… স্লোগান!’ চোখ না ভিজিয়ে, চোয়াল শক্ত না করে, আর বুকের ধুকপুকানির আওয়াজ না শুনে এই গান গাওয়া যায়? প্রতুলের মতো কে আছে আমাদের এত এত প্রাসঙ্গিক লড়াইয়ের ময়দানে?

আমরা আমাদের জুলাই শহিদ আর জুলাই যোদ্ধাদের কথা ভাবতে ভাবতে যে যার চোখের জল সামলে নিয়ে একসঙ্গে গাইলাম….

‘একদিন ভীষণ লড়াই হয়েছিল এই গায়ে

গুলির দাগে বীরের গাঁথা লেখা

দেয়ালেরই গায়ে গায়ে।।

দেয়ালের সেই ক্ষত, যেন লাগছে ফুলের মত

পাহাড়, পাহাড়ি পথে বাহার

দু’গুণ বাড়ে তখনি।

লাল কমলা হলদে সবুজ

আসমানী নীল বেগুনী

সাত রঙা আচঁল উড়িয়ে

নাচেরে নাচেরে কোন নাচুনি।’

আপনাকে ভালোবাসি প্রতুল। আপনার অসামান্য গানগুলো নিরাপদেই আছে, আমাদের বুকে বুকে, স্লোগানে স্লোগানে, মিছিলে মিছিলে, লাল টুকটুকে স্বপ্নগুলোতে, আর চোখের পানিতে!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved