রামানন্দ তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, “চোখের জলই যাহাদের একমাত্র সম্বল, সেই সকল হতভাগ্য নরনারীর কথা সকলকে জানাইতে ‘দাসী’ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।” এই পত্রিকার মাধ্যমে নারীজাতির দুঃখ ও দুর্দশার ছবি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন আর সেই সঙ্গে সেসবের প্রতিকারের চেষ্টাও করেছিলেন। উনিশ শতকের বিশের দশকে রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা-বিরোধী আন্দোলন, পাঁচের দশকে বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই আর বিধবাবিবাহের পক্ষে আন্দোলন আর উনিশ শতকের শেষ দশকে রামানন্দের দাসাশ্রম পরিচালনা ও ‘দাসী’ সম্পাদনা একই সুতোয় বাঁধা।

কাঁকুরে বাঁকুড়া শহরের পাঠকপাড়ায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (Ramananda Chattopadhyay) জন্ম হয়েছিল কাঠফাটা জ্যৈষ্ঠের ১৬ তারিখে। বাংলা হিসেবে সালটা ছিল ১২৭২ আর ইংরেজিতে ১৮৬৫। ছোটবেলায় রামানন্দের পাঠশালায় যাওয়ার তেমন ইচ্ছে ছিল না। ফলে অক্ষরজ্ঞান ঘটে জ্যাঠামশায় শম্ভুনাথের টোলে। সে টোলেও ভর্তি হননি, অন্যের সঙ্গে গিয়ে বাংলা বর্ণগুলি শিখেছিলেন মাত্র। একসময় জিলা স্কুলে ভর্তি হন আর এখানেই অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে পান কেদারনাথ কুলভীকে। এই কেদারনাথের উদ্যোগে বাঁকুড়াতে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় আর পরবর্তীকালে রামানন্দ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮২ সালে রামানন্দ বাবা শ্রীনাথকে হারান আর তখন থেকেই অভাবকে সঙ্গী করে তাঁর চলা। ১৮৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেন এবং চতুর্থ স্থান পান। সেই সুবাদে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি জোটে। সেই টাকায় নির্ভর করে কলকাতায় এসে মেসে থেকে পড়াশোনা শুরু করেন এবং ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। তারপর এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান পান। ১৮৯০ সালে সিটি কলেজে একশো টাকা মাইনেতে অধ্যাপনার চাকরি পান আর স্ত্রী মনোরমাকে কলকাতায় নিয়ে এসে বৌবাজারে ভাড়াবাড়িতে সংসার পাতেন।

‘প্রবাসী’-র প্রথম প্রকাশ ১৩০৮ সালের বৈশাখে (ইংরেজির ১৯০১ সাল) কিন্তু লেখক ও সম্পাদক রামানন্দের (Ramananda Chattopadhyay) কাজকর্ম শুরু হয় তার অনেকটা আগেই। জিলা স্কুলের এই ছাত্রটির ইংরেজি ও বাংলা ভাষার উপর দক্ষতা তৎকালীন জেলাশাসক ও লেখক রমেশচন্দ্র দত্তের প্রশংসা পায়। রামানন্দ ১৮৯০ সালে পঁচিশ বছর বয়েসে ‘ধর্মবন্ধু’ পত্রিকার সম্পাদক পদে যোগ দেন। তার আগেই নিজেকে নানা সংস্কার থেকে মুক্ত করেছেন কারণ প্রকৃত লেখা আসলে লেখকের চিন্তা ও চেতনার ফসল। উপবীত ত্যাগ করেছেন কারণ জাতিভেদ প্রথা মানতে পারেননি। ধর্মস্থানে পশুবলিকেও সমর্থন করেননি কারণ তার মধ্যে বীভৎসতা আছে। কিন্তু এসব তখন ধর্মীয় রীতি আর তাই নানা বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তিনি পিছিয়ে আসেননি কারণ তিনি মনে করতেন, জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে নিজের ধর্মবুদ্ধির আদেশ পালন প্রকৃত সাহসের কাজ। স্রোতের অনুকূলে ভেসে চলা নয়, স্রোতের প্রতিকূলে জীবন্ত মাছের মতো উজিয়ে চলা।

১৮৯২ সালে রামানন্দ ‘দাসী’ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পান। এর এক বছর আগে সমাজে গরিব মেয়েদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে কয়েকজন যুবক ‘দাসাশ্রম’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। তারই মুখপত্র হল মাসিক পত্রিকা ‘দাসী’। রামানন্দ তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, “চোখের জলই যাহাদের একমাত্র সম্বল, সেই সকল হতভাগ্য নরনারীর কথা সকলকে জানাইতে ‘দাসী’ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।” এই পত্রিকার মাধ্যমে নারীজাতির দুঃখ ও দুর্দশার ছবি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন আর সেই সঙ্গে সেসবের প্রতিকারের চেষ্টাও করেছিলেন। উনিশ শতকের বিশের দশকে রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা-বিরোধী আন্দোলন, পাঁচের দশকে বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই আর বিধবাবিবাহের পক্ষে আন্দোলন আর উনিশ শতকের শেষ দশকে রামানন্দের দাসাশ্রম পরিচালনা ও ‘দাসী’ সম্পাদনা একই সুতোয় বাঁধা। এছাড়াও যেসব নারী ও প্রান্তিক মানুষজন উত্তরবঙ্গ ও অসমের চা বাগানে কাজের সূত্রে কুলি-ডিপোর বাবু ও আড়কাঠিদের কাছে লাঞ্ছিত ও শোষিত হত, তাদের কথাও ‘দাসী’র পাতায় তুলে ধরেছেন।

আর সে-কাজে সেই সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিশিষ্ট মানুষদের যুক্ত করেছিলেন। তাই ‘দাসী’ পত্রিকায় রাজনারায়ণ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সখারাম গণেশ দেউস্কর, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, জলধর সেন, দীনেশচন্দ্র সেনের মতো বিশিষ্ট মানুষজনের লেখা মিলেছিল। ১৮৯৬ সালের প্রায় শেষদিক পর্যন্ত রামানন্দ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন এবং পরের বছরের মাঝামাঝি পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

রামানন্দ সিটি কলেজের অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে ১৮৯৫ সালের অক্টোবরে এলাহাবাদের কায়স্থ কলেজে যোগ দেন। সিটি কলেজের একশো চল্লিশ টাকার মাইনেতে সংসারে টানাটানি আর তাতেই ব্রাহ্ম কলেজ ছেড়ে কায়স্থ কলেজে দু’শো পঞ্চান্ন টাকায় অধ্যক্ষের পদে যোগদান। কলকাতা ছাড়লেও পত্রিকার কম্বলরূপী ভালুক তাঁকে ছাড়ল না। ১৩০৪ সালের পৌষে (ইংরেজি হিসেবে ১৮৯৭ ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘প্রদীপ’ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পান। পত্রিকাটি মাসিক ও সচিত্র। রামানন্দ চেয়েছিলেন পত্রিকাটিতে শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের একটি ভারসাম্য রক্ষা করতে। পত্রিকায় কবিতা ও গল্পের পাশাপাশি বাঙালির ইতিহাস থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, জ্যোতির্বিদ্যা, আলোকতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নারীজীবন, দেশি ও বিদেশি পণ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর চিন্তামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। আর রামানন্দের লেখক তালিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর মতো বিশিষ্ট লেখকেরা। রামানন্দ পত্রিকাটি তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। বঙ্গদেশে শিক্ষার হার তখন বেশ খারাপই তবু রামানন্দ সম্পাদিত ‘প্রদীপ’ বিক্রি হত তিন হাজার কপি। পরে সম্পাদক বদল হয় আর বছর চারেক পরে বৈকুণ্ঠনাথ দাস প্রকাশিত ‘প্রদীপ’ পত্রিকা উঠে যায়।

রামানন্দ এলাহাবাদ থেকে ১৩০৮ সালের বৈশাখে ‘প্রবাসী’ পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল– মালিকানা রামানন্দের নিজস্ব। ‘ধর্মবন্ধু’ থেকে ‘কায়স্থ সমাচার’ পর্যন্ত যে সম্পাদনার কাজ তা অন্যের ইচ্ছে ও অধীনে। রামানন্দ ‘প্রবাসী’র ভিতর দিয়ে প্রথম সত্যিকারের ভাবনার স্বাধীনতা পান। তিনি চেয়েছিলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো ভালো পত্রিকার ক্ষেত্রেও ধনবানেরা এগিয়ে আসুন কারণ পত্রিকাও জ্ঞানচর্চার একটি ক্ষেত্র। কিন্তু সে আবেদনে সাড়া মেলেনি। তাই পত্রিকার পাঠক ও বিজ্ঞাপনের উপরেই ভরসা করতে হয়। তার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে নিয়মানুবর্তিতা। রামানন্দ নির্দিষ্ট দিনেই পত্রিকা প্রকাশ করতেন আর অনেক সময় কাজে পরিবারের সাহায্যও নিতেন।

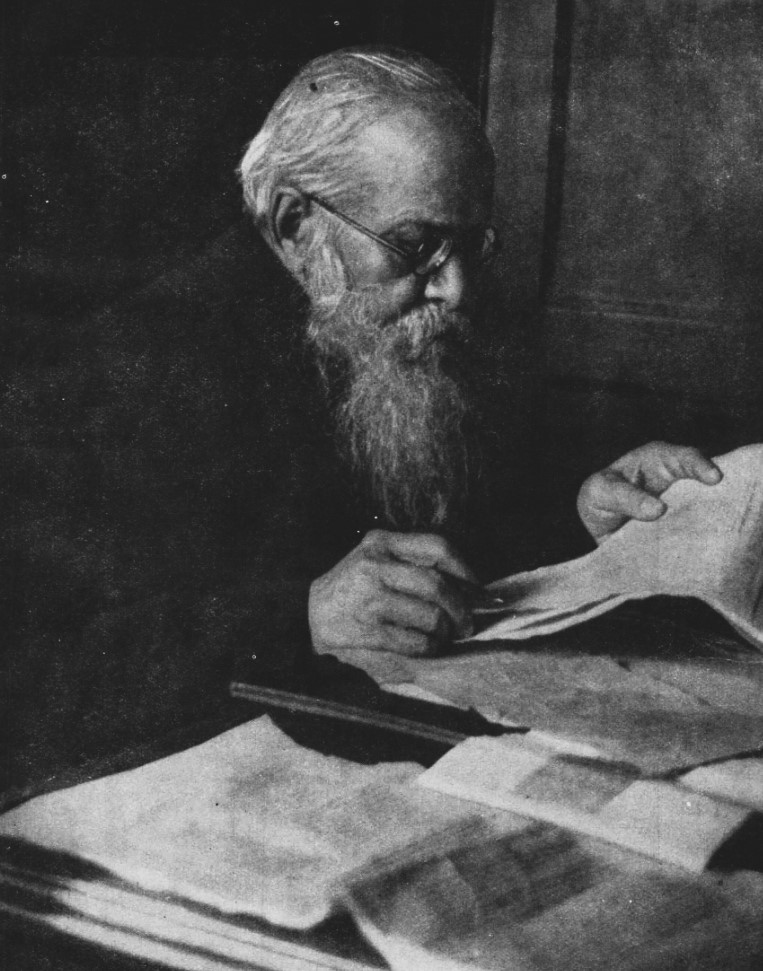

রামানন্দ সম্পাদক হিসেবে দ্বিতীয় যে কাজটি করতেন সেটি হল প্রত্যেকটি লেখা নিজে পড়া, বাছাই করা, প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত লেখাকে প্রয়োজনে লেখকের কাছে পাঠিয়ে সংস্কার করিয়ে নেওয়া, লেখার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছবি আঁকিয়ে বা তুলিয়ে যোগ করা। রামানন্দ তাঁর পুরোনো সম্পাদনার অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন কে কোন কাজটি করতে পারেন আর তাই ‘প্রবাসী’র একটি নিজস্ব লেখক ও চিত্রকার গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলেন। লেখক ও শিল্পীরা জানতেন যে, রামানন্দ পণ্ডিত, নির্ভীক এবং নির্লোভ একজন মানুষ। ফলে সচেতনভাবে এবং সততার সঙ্গে লিখতেন ও আঁকতেন। রামানন্দ ছিলেন সাহিত্যের পাকা জহুরি আর তাই নতুন লেখকদের লেখা পড়েও বুঝতেন কার লেখার গভীরতা কতখানি। সেভাবেই লেখকদের যুক্ত করতেন বা মুক্ত করে দিতেন। আর লেখকদের সম্মানদক্ষিণা তিনি নিয়মিতই দিতেন, কারও কারও ক্ষেত্রে টাকা অগ্রিমও দিয়ে রাখতেন।

রামানন্দ তৃতীয় যে কাজটি করেছিলেন সেটি হলো নবজাগরণের বিশ্বজোড়া মনকে ‘প্রবাসী’র (Prabasi magazine) পাতায় তুলে ধরা। বাংলা ভাষার পাশাপাশি অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটাচ্ছেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্য, ছবি, গুহাচিত্র ইত্যাদির রঙিন চিত্র পত্রিকার পাতায় প্রকাশ করছেন এবং চিত্রকলার আলোচনা প্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, ‘রামানন্দবাবুর কল্যাণে আমাদের ছবি আজ দেশের ঘরে ঘরে।’ শিল্পের এই যে শিল্পশালার সংকীর্ণ পরিসর থেকে মুক্তি, এটা এক অর্থে সাংস্কৃতিক বিপ্লবই।

ঠিক এভাবে গানকে পত্রিকায় ছেপে জনপ্রিয় করে তোলেন। লালন ফকিরের গান তিনি ‘প্রবাসী’র পাতায় ছাপেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গানও পত্রিকায় ছাপা হয়। ‘শেষের কবিতা’, ‘অচলায়তন’, ‘রক্তকরবী’, ‘মুক্তধারা’ থেকে ‘গোরা’ (১৯০৭-১৯০৯) কতকিছুই প্রকাশিত হয়েছিল ‘প্রবাসী’র পাতায়! আর পৃথিবীর নানা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে সমকালীন ঘটনাবলির পরিচয় তো পাঠক এই পত্রিকার মাধ্যমেই পেত। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষে বিদেশি শাসকের নানা অপকর্মের খবরও মিলত। রামানন্দ তাঁর ‘প্রবাসী’ পত্রিকার মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বপ্নকে লালন করে গেছেন।

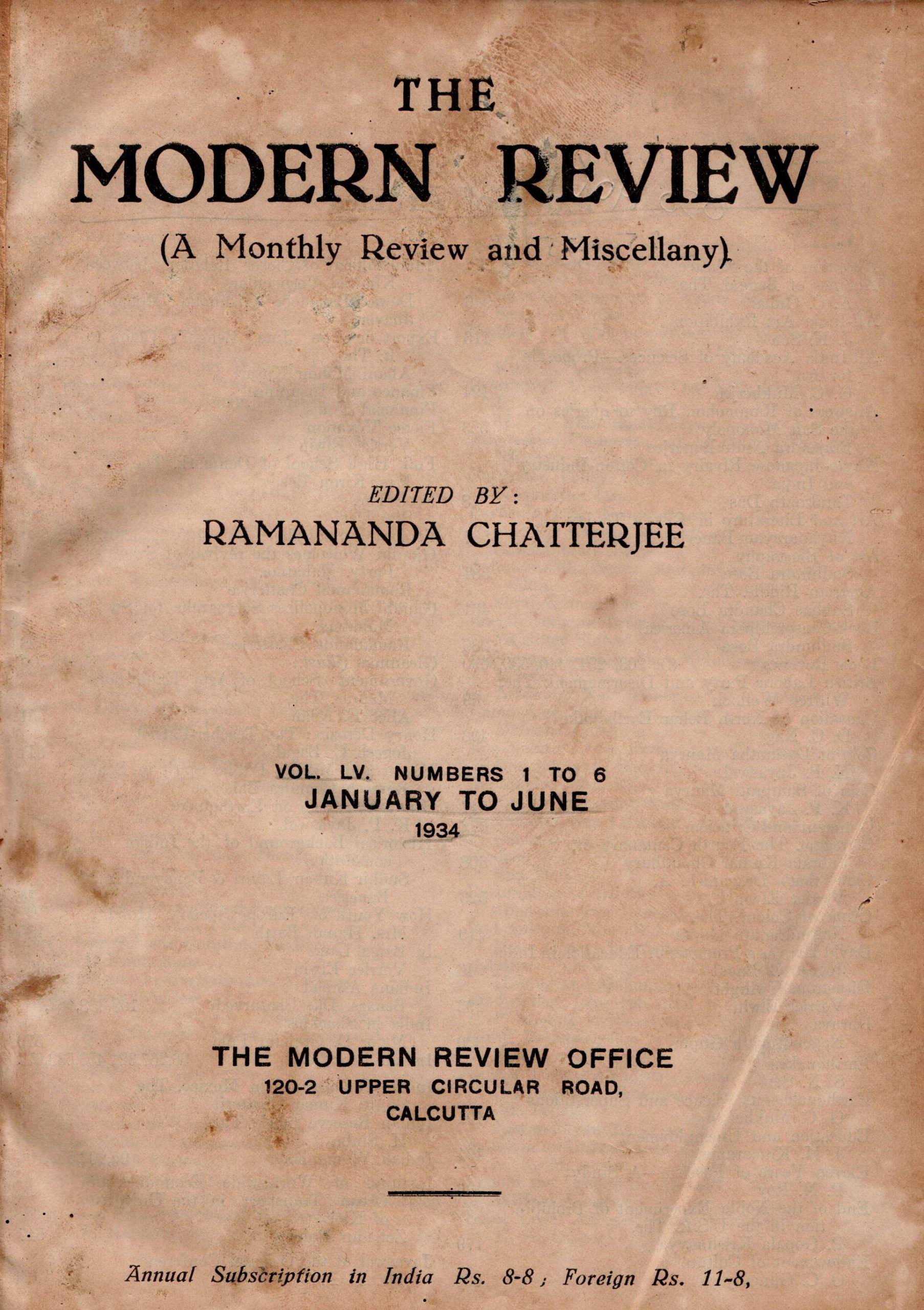

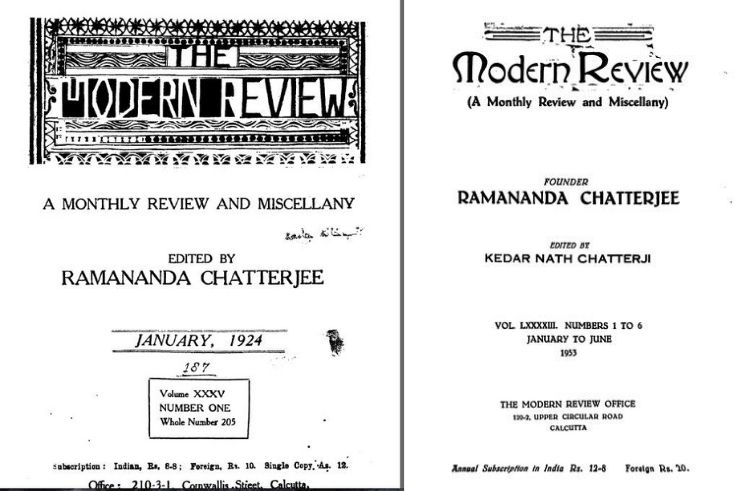

১৯০৬ সালে কায়স্থ কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তরের ফলে অধ্যক্ষের পদ ছেড়ে দেন এবং কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় ফেরেন। ‘প্রবাসী’-র পাশাপাশি ‘মডার্ন রিভিউ’ সম্পাদনা শুরু করেন। সারা দেশে তাঁর লেখা আলোড়ন তোলে। ইংরেজ সরকার একাধিকবার দপ্তরে হানা দেয়, রামানন্দ গ্রেপ্তার হন, কিন্তু রামানন্দ তাঁর স্বদেশচেতনা থেকে একটুও নড়েননি। অবিচল থাকেন বঙ্গভূমি ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসায় এবং দেশের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতায়। ‘প্রবাসী’ পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদার লেখেন, ‘রামানন্দ জন-গুরু। জগতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বিবিধ রত্ন আহরণ করিয়া রামানন্দবাবু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন। আমরা তাহার সাহায্যে যে শিক্ষালাভ করিতাম, তখনকার দিনে স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই প্রকার শিক্ষার কোনো সুযোগ বা সুবিধা ছিল না।’

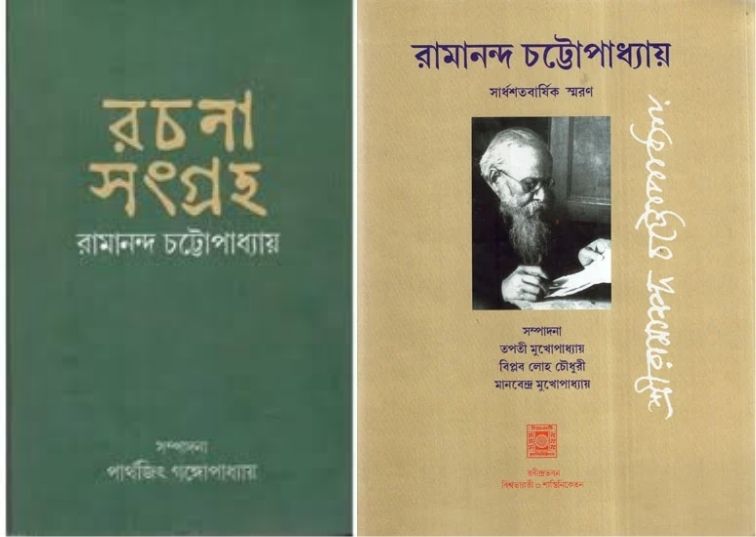

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাবা শ্রীনাথ নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন, রামানন্দ ডাম্বেল নিয়ে ঘোরাতেন আর ছেলে অশোক পাঞ্জা কষতেন। শরীরের দিক থেকে পরিবারটি ছিল বেশ সুস্থ ও সবল। সেই সঙ্গে কাঁকুরে জেলার মানুষ হিসেবে বেশ কাঠিন্য ছিল মনে। তাই কায়স্থ কলেজ ছাড়ার পর বেশ কিছু বিখ্যাত কলেজ থেকে বড় অঙ্কের মাসিক বেতনের ডাক পেয়েও অনিশ্চিত পত্রিকা সম্পাদনার কাজকেই বেছে নিয়েছিলেন। অসংখ্য পাণ্ডুলিপি পড়া, সংশোধন ও সংযোজন করা, প্রুফ দেখা, পত্রিকার পাতা সাজানো, কাগজ কেনা, ছাপানোর ব্যবস্থা করা, প্রেসের কালিঝুলির মধ্যে ঘোরাফেরা করা এবং অনিশ্চিত এক জীবিকায় জীবনপণ থাকা– এর পিছনে ভগ্নহৃদয় একটি জাতিকে উজ্জীবিত করার বাসনা ছিল। আর তার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন ‘প্রবাসী’কে। পরে অধিকাংশ পত্রপত্রিকা তাকে অনুসরণ করেছে। ১৯২৭ সালের ২ জুলাই রামানন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির একটি বাক্য দিয়ে শেষ করি, ‘প্রবাসীতে অগ্রগামী হয়ে আপনি যে পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন অন্য সকল কাগজ যখন তারই অনুবর্তন করে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন আমি সেজন্য অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছি।’

বিশ শতকের বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে ‘প্রবাসী’ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে আর এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে বাংলা প্রকাশনার একটা মানদণ্ডও তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু দণ্ড মিললেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো দণ্ডধারী মিলবে কোথায় এবং কেমন করে? এ প্রশ্ন যেমন সেই সময়ের, তেমনই পরবর্তী সময়েরও।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved