পাহাড়ের কিনারে বসে তিনি রেওয়াজ করতেন কোনওরকম যন্ত্র ছাড়া। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা লেগে সে সুরের প্রতিধ্বনি ফিরে আসত তাঁর কানে, তা থেকে সুরের ভুলত্রুটি শুধরে নিতেন। গানের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির ভাবকে ধরার চেষ্টা করেছেন বড়ে গোলাম আলি খাঁ। এই একই কাজ হয়তো ইম্প্রেশনিস্টরা করার চেষ্টা করেছেন ছবিতে। বর্তমানে যখন প্রকৃতিকে ধ্বংস করা হয়, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০০ একর জংলা জমি তোলা হয় নিলামে বা আমাজনের জঙ্গল কেটে হাইওয়ে তৈরির পরিকল্পনা হয়, তখন সংগীতেরও মৃত্যু ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন–

‘মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী

ফাটি যাওত ছাতিয়া।’

এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্তভাবের সঙ্গে নহে, ঘন বর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খায়।”

এখানেই ‘দেশ’ আর ‘মেঘ’-এর পার্থক্য। দেশের মধ্যে একটা ক্ষণিকের ভাব রয়েছে, সেই হিসেবে তাকে ক্ষণিকা বলা চলে। মেঘ ঘনীভূত, দামি মদের মতো সর্পিল গতিতে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে। বৃষ্টির প্রয়োজন মেঘের পড়ে না, ‘কারি ঘটা ছায়ি’র আকাশটুকুই তার যথেষ্ট। দরবারি চলে গজেন্দ্রগমনে, মেঘ চলে বুকে হেঁটে, সরীসৃপের মতো। দেশের বহিরাঙ্গের একটা চটক আছে, শোনামাত্র রসিক শ্রোতার ইন্দ্রিয় সারা দেয়, মেঘ ভাবগম্ভীর, তার উপলব্ধি ঘোর তপস্যাসাপেক্ষ।

আবার আরেক রকম হল গৌড় সারঙের ধাঁচ,

‘প্লাটিনামের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।

আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,

মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।’

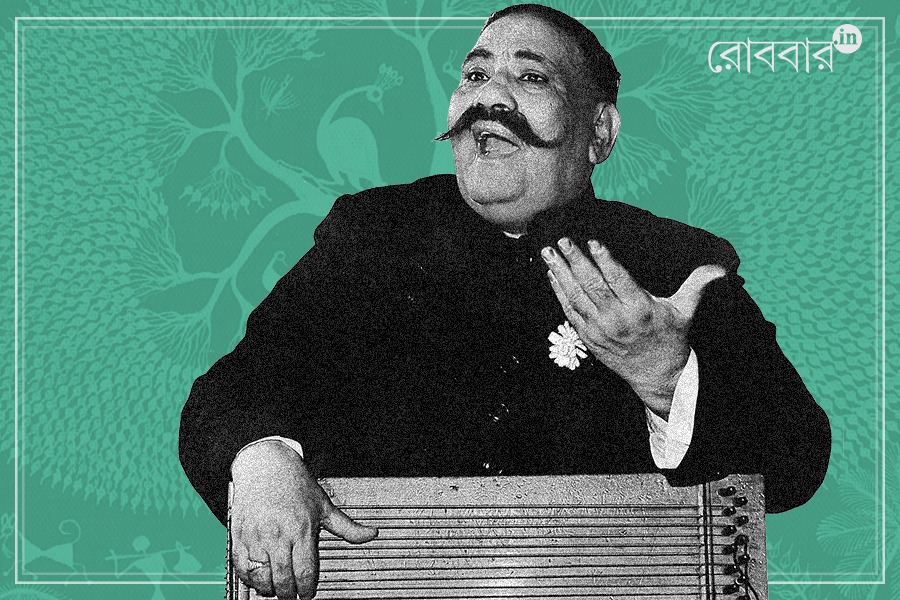

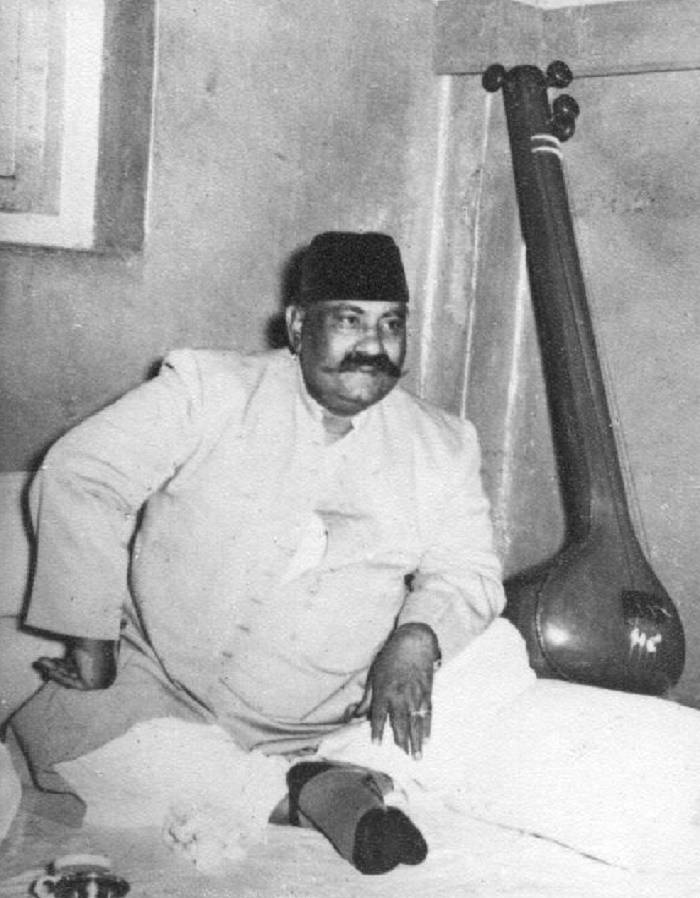

সে রাগের মধ্যম আর গান্ধারের সম্পর্ক যেন এই প্লাটিনামের মধ্যভাগে বসানো হিরের মতো। ঘোর আঁধারপ্রায় বর্ষামগ্ন আকাশ রয়েছে, আবার সাতরঙ্গি হিরের মতো মেঘফাটা রোদ্দুরও রয়েছে। গৌড় সারং কাকভেজা রাগ, তার শরীরে আষাঢ়ের জল ধরে না, আবার কাঁটাগাছের মতো শুষ্কও সে নয়। এসব যখন ভেবেছিল এক কিশোর, তখন রবীন্দ্রনাথ কোথায়? ২০০৭ সালে সেই কোন শিশুবেলায় মুর এভিনিউ-এর একটা ফ্ল্যাটে শুয়ে শুয়ে টালির খালের উপর নির্মাণরত মেট্রোর লাইন দেখতে দেখতে মন-পিনাকে কত শত টঙ্কার লাগত তার। তখন কে ছাই জানত, আদিগন্ত কাল ধরে মানুষ গৌড় সারঙে জলরোদ্দুরের খেলাখেলি দেখে আসছে, মেঘের ধ্যানমগ্ন মন্দ্রতারের নির্যাস তার মগজে তুলছে রুদ্রবীণার ঝংকার। রবীন্দ্রনাথ এলেন আরও পরে, চোখের সামনে প্রতিবিম্বের আয়না তুলে ধরলেন। আর সেই আয়না ছাড়িয়ে সংগীতের প্রকৃতিকে প্রস্ফুটিত করলেন যিনি তাঁর নাম– ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ।

এভাবেই তো শ্রোতার কান প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায়। সে ভুলে যায় বিজ্ঞান তাকে দিয়েছে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মন্ত্র। তারপর প্রকৃতির নিজস্ব মন্ত্রে, নিজস্ব গতিতে তার যাত্রা শুরু হয়। ‘স্মৃতির অতলে’ গ্রন্থে অমিয়নাথ সান্যাল তিন ওস্তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করছেন, মৌজুদ্দিন, ফৈয়জ খাঁ এবং কালে খাঁ। এলগিন রোডে নাটোরের রাজার গরিবখানায় পাহাড়প্রমাণ দাওয়াতের পর খাঁ সাহেবের কৌশিকী কানাড়ার রঙে মেহফিল সাজানোর বর্ণনা আছে সে গ্রন্থে। অমিয়নাথবাবুর কথায়, ‘মুক্তাহারে মুক্তদানার মত স্পষ্ট সমান ও ঘনসংলগ্ন কয়েকটি সুর দেখা দিল অবরোহণক্রমে।’ এই সুরের সিলসিলাই বহন করেছিলেন বড়ে গোলাম আলি খাঁ।

গোয়ালিয়র আগ্রার মতো বুনিয়াদি ঘরানার সম্ভ্রম একসময় পাতিয়ালার ছিল না। হয়তো খানিকটা তার হরকত-প্রবণতার জন্যই তাকে খানিক বাঁকা চোখে দেখতেন কোনও কোনও সমঝদার। পাতিয়ালার দুই বুজুর্গ, আলি বখ্শ খাঁ এবং ফতে আলি খাঁর (আলিয়াফত্তু) গানের সমালোচনায় পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ বলেছিলেন তাঁদের তানবাজির আধিক্যের চোটে গান ও রাগদারির কত্ল ঘটে। কিন্তু সংগীতে জান কীভাবে আনতে হয়, তা ভালোই জানতেন আলিয়াফত্তুর উত্তরসূরি, বড়ে গোলাম আলি। অন্তত যে জেদ থেকে তাঁর ব্যাপক সাধনার শুরু তাতে করে তাঁর গানকে মৃত্যুঞ্জয়ী হতেই হত।

সদ্য যৌবনে পা রেখে একদিন পিতা আলি বখ্শকে খাঁ সাহেব গান গেয়ে শোনান তিনি। আলি বখ্শ অবশ্য সে গান শুনে বিনা মন্তব্যে উঠে যান। পরে জানতে চাওয়ায় পুত্রকে বলেন, ‘বেটা, যার গলায় সুর নেই তার কিছুই নেই’। এখান থেকেই খাঁ সাহেবের প্রতিজ্ঞা, পাক্কা সুরে গাওয়ার। আলি বখ্শ দ্বিতীয় বিয়ে করায় মা, ভাইকে নিয়ে খাঁ সাহেব আলাদা হন। নতুন মহল্লায় গিয়ে শুরু হল জোরদার রেওয়াজ। পাড়াপড়শি যাতে বিরক্ত না হয় তাই সুরমণ্ডল নিয়ে শ্মশানে যেতেন রেওয়াজ করতে। সারারাত সেখানেই কাটত তাঁর, সাধনায়।

বড়ে গোলাম আলি খাঁর গান ছিল সম্পূর্ণ আলগা চালের। তাতে ফৈয়জখানি গাম্ভীর্য ছিল না, ছিল নবাবি ফোয়ারার চাঞ্চল্য। কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, ‘গোলাম আলি খাঁকে গান গাইবার সময় মনে হত, যেন উনি বাথটবে সারা শরীর এলিয়ে দিয়ে গান গাইছেন।’ একবার জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ডিকসন লেনের বাড়িতে খাঁ সাহেব তাকিয়ায় আধশোয়া হয়ে আছেন। নাপিত এসে ক্ষৌরকর্ম করছেন। এমতাবস্থায় খাঁ সাহেবের সাধ হল মারওয়ায় তান করার। শুরু হল দু’-সপ্তকের সপাট। নাপিত ক্ষুর সরিয়ে নিতে গেলে খাঁ সাহেব তাঁকে ইশারায় বারণ করলেন, গেয়ে চললেন ওই অবস্থায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখল গমকদার তান করা সত্ত্বেও খাঁ সাহেবের শরীর তো নড়ছেই না, তাঁর চোয়াল বা জিভও যেন ধ্যানমগ্ন, স্থির।

তবে প্রতিভার তো বিড়ম্বনা থাকেই। কেউই তাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। অতীতকালের ওস্তাদদের একে অপরকে চুনৌতি দেওয়ার গল্প আজ প্রায় রূপকথায় পরিণত হয়েছে। একবার ফৈয়জ খাঁ এবং মালকাজান দিল্লির জনৈক সিংজির মেহফিলে মেহমান হয়ে এসেছেন। গওহর জানও সে মেহফিলের অতিথি। আসরের শুরুওয়াত হল মালকাজানের গান দিয়ে। ধামার, ঠুমরি আর গজল গেয়ে মালকা আসর জমালেন। কিন্তু গোল বাধালেন গওহরের মা, মালকার বিরুদ্ধে নিজের কন্যাকে লড়িয়ে দিতে চেয়ে। খোদ সিংজিও এ বিষয়ে বেশ উৎসাহী। অগত্যা গওহর আসরে নেমে নেচে উঠে ধরলেন দরবারির একটি তারানা, এক ঝটকায় মিলিয়ে গেল মালকার সুরের ঠেহরান।

গুরুবহিনের এ অপমানের উত্তর অবশ্য ফৈয়জ খাঁ খানিক পরেই দিয়েছিলেন। তম্বুরা মিলিয়ে মিয়া কি মলহারে এমন সুর লাগিয়েছিলেন যে, গওহরের ফুরফুরাহট নিমেষে ধুয়ে গেছিল। এমন কিস্তিমাতের সওয়াল-জবাবের নজির শাস্ত্রীয় সংগীতে অহরহ মেলে।

একবার আমীর খাঁ সাহেব তাঁর এক সাকরেদকে নিয়ে মুম্বইয়ের মালাবার হিলস-এ হাঁটছেন। গোলাম আলি খাঁ তখন সেখানে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন। শাগরেদের অনুরোধে বাড়িতে ঢুকে খাঁ সাহেব দেখেন গোলাম আলি স্বরমণ্ডলে রেওয়াজ করছেন। অতিথিদের তিনি আপ্যায়ন করলেন, কিন্তু রেওয়াজ থামল না। হঠাৎ তিনি একটি সপাট নিলেন, মন্দ্রসপ্তকের সা থেকে অতি তারার সাতে পৌঁছে ফের ফিরে এলেন খরোজের সা’তে। শাগরেদ তো শুনে স্তম্ভিত। এমন সুর যে কোনও মানুষের গলা দিয়ে বেরতে পারে, তা তাঁর কল্পনাতীত! কিন্তু গুরুর মন ভরল না। তিনি বললেন, ‘আরেকবার নিন, গোলাম আলি ভাই। উপরের টিপটা ঠিক লাগল না।’

খাঁ সাহেবকে যে এমন কথা কেউ বলতে পারেন, তা বোধহয় তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। যাই হোক, তিনি সপাট নিলেন আরেকবার। এবার সত্যিই খানিক বেসুরো লাগল। আরও কয়েকবার নিলেন বটে, কিন্তু প্রথমবারের মতো সুর জমল না। খানিক পরে আমির খাঁ সাহেবরা বিদায় নিলেন। বাইরে বেরিয়ে শাগরেদ খাঁ সাহেবকে বললেন, ‘অমন তান কোনও মানুষের গলা দিয়ে বেরবে না আর আপনি বললেন তানে সুর ঠিক নেই?’ উত্তরে খাঁ সাহেব বললেন, ‘বাপু হে, আমি জানি অমন তান কোনও মানুষ নিতে পারবে না, কিন্তু ওকে খানিক ফ্যাসাদে ফেলতে প্রাণ চাইছিল, তাই একটু টেনশন দিয়ে দিলাম। শরীরে টেনশন থাকলে এমনিই সুর বেসুর হয়ে যায়।’

মানুষ প্রকৃতির প্রাণ। তার ভিতরকার আবহমান ছন্দ, সুর, বোল, সবই প্রকৃতির দান। সংগীত স্রেফ তাকে উসকে দেওয়ার কাজ করে। এই প্রকৃতিই নির্মাণ করেছিল খাঁ সাহেবের সুরকে। পাহাড়ের কিনারে বসে তিনি রেওয়াজ করতেন কোনওরকম যন্ত্র ছাড়া। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা লেগে সে সুরের প্রতিধ্বনি ফিরে আসত তাঁর কানে, তা থেকে সুরের ভুলত্রুটি শুধরে নিতেন। গানের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির ভাবকে ধরার চেষ্টা করেছেন বড়ে গোলাম আলি খাঁ। এই একই কাজ হয়তো ইম্প্রেশনিস্টরা করার চেষ্টা করেছেন ছবিতে। বর্তমানে যখন প্রকৃতিকে ধ্বংস করা হয়, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০০ একর জংলা জমি তোলা হয় নিলামে বা আমাজনের জঙ্গল কেটে হাইওয়ে তৈরির পরিকল্পনা হয়, তখন সংগীতেরও মৃত্যু ঘটে। অবশ্য এসব শুধুই অরণ্যে রোদন। ইতর পুঁজিবাদ প্রকৃতি বা সংগীত কোনও কিছু নিয়েই বিশেষ ভাবিত নয়।

………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved