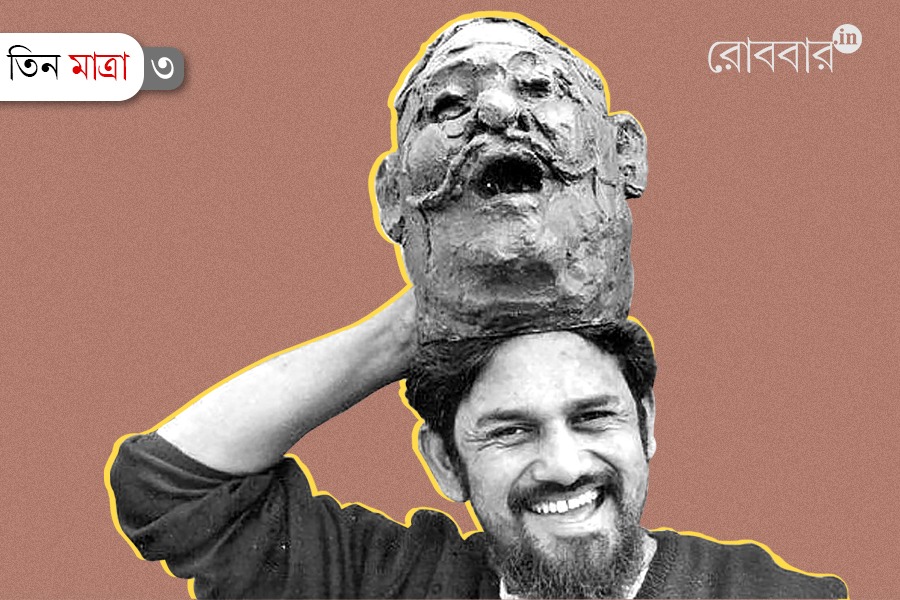

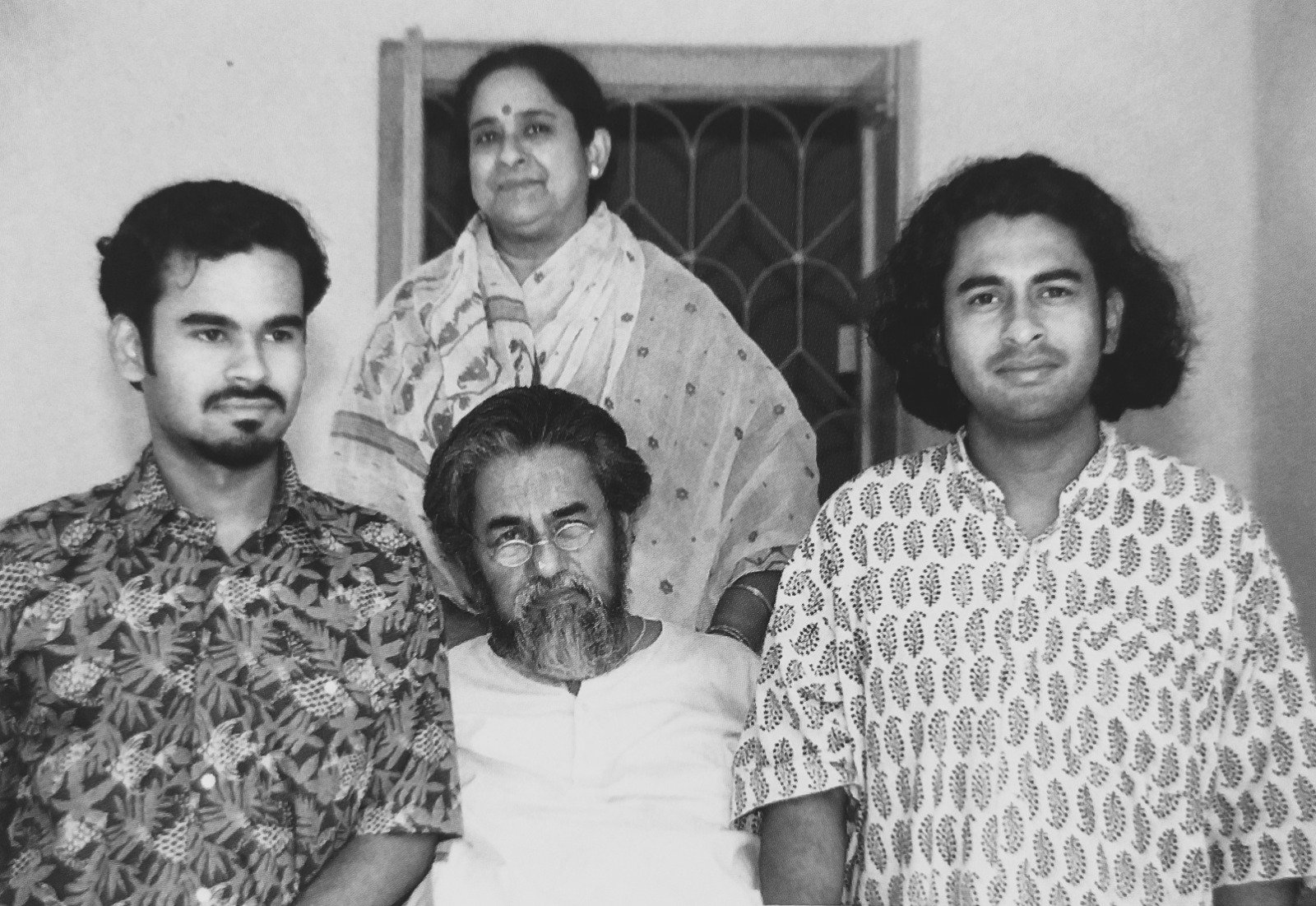

বোলপুর। শ্যামবাটি। ভাস্কর শর্বরী রায়চৌধুরীর বাড়িতে। বন্ধু সায়ন সিন্হার সুবাদে ওঁর স্ত্রী আমার ‘জেঠিমা’, জ্যেষ্ঠপুত্র ‘বাবুইদা’। বহুদিনের ইচ্ছে ছিল ওঁর গল্প শুনব এই দু’জনের মুখে। কীভাবে সুর ওঁর নির্মাণের প্রেক্ষাপট হয়ে উঠেছিল। সেটা যে এমন আটঘাট বেঁধে হয়ে যাবে ভাবিনি। একটি সন্ধ্যার বৈঠকে উঠে এলেন মল্লিকার্জুন মনসুর থেকে কেসরবাই কেরকার, আলি আকবর খাঁ থেকে রামকিঙ্কর বেইজ। পরিকল্পনামাফিক সাক্ষাৎকার নয়, বরং খানিক আলগা চালের সাবলীল কথোপকথন। বিশ্ব ভাস্কর্য দিবস উপলক্ষে অজন্তা রায়চৌধুরী ও সৌগত রায়চৌধুরীর সঙ্গে সেই কথোপকথন রইল রোববার.ইন-এর পাঠকদের জন্য।

কলকাতায় আসার আগে, শর্বরী রায়চৌধুরীর ছেলেবেলা কেটেছিল ওপার বাংলায়। দেশভাগের ঠিক পরেই সম্ভবত উনি কলকাতায় আসেন?

অজন্তা রায়চৌধুরী: কলকাতায় ওঁর দাদা থাকতেন। পড়াশোনা এবং চাকরি দুটোই করতেন দাদা। দাদার সুবাদেই উনি কলকাতায় এসেছিলেন। তখন সবে দেশভাগ হয়েছে। সেখানেই ওঁর স্কুলিং। চেতলা স্কুলে পড়েছেন। কলকাতার পরিবেশটা একটু অন্যরকম ছিল। অনেক লোকজন, পত্রিকাটত্রিকা দেখার সুযোগ পেতেন। ফলে ওঁর শিল্প নিয়ে আগ্রহ, ভাবনা, কাজ করার ইচ্ছে– এগুলো অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাজ করার সুযোগ ছিল না। কারণ, প্রথমত দেশভাগের পরের পরিস্থিতি তখন খুব খারাপ। কোথায় কাজ করবেন, কীভাবে রুজি-রোজগার হবে, পরিবারের দায়িত্ব ইত্যাদি চিন্তা ছিল।

এই সময় উনি প্রদোষদার বিষয়ে একটা লেখা পড়ে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য খুব আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তার আগে অবশ্য আর্ট স্কুলে গিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। কিন্তু ভাস্কর্য বিভাগ না থাকায় চলে এসেছিলেন। তারপর মতি গুপ্ত নামে একজনের কাছে যেতেন। প্রদোষ দাশগুপ্তের সহকর্মী ছিলেন কমল রায়। তাঁর মাধ্যমেই প্রদোষ দাশগুপ্তের বাড়িতে যাওয়া। প্রদোষ দাশগুপ্ত ওঁর কাজ দেখে পছন্দ করেছিলেন। তারপর প্রদোষদার স্টুডিওতে গিয়ে পড়ে থাকতেন উনি। কাজ করা দেখতেন, শিখতেন। কয়েক বছর পর প্রদোষদাই ওঁকে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে যেতে বলেন।

শিল্প ও সংগীতের প্রতি ওঁর এই যে আগ্রহ, ভালোবাসা– সেটা তো শিশু বয়েসেই, মানে পূর্ব বাংলায় থাকাকালীনই খানিকটা তৈরি হয়ে গেছিল, বিশেষত ওঁর মায়ের প্রভাবে?

অজন্তা রায়চৌধুরী: হ্যাঁ, যদিও ওঁর মা খুব অল্প বয়সেই গত হয়েছিলেন। তখন ওঁর মাত্র ১৪ বছর বয়স। তবে শুনেছি, ছোটবেলা থেকেই ওঁর গানবাজনা শোনার একটা অভ্যেস ছিল। বাড়িতে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি হত। উনি খুব মন দিয়ে দেখতেন। ফলে মূর্তি গড়ার অনুপ্রেরণাও ওঁর বাড়ি থেকেই তৈরি। ওঁর মা ছোটবেলা থেকেই খেলার ছলে ওঁকে অনেক কিছু দেখাতেন। এসব গল্প আমার ওঁর কাছেই শোনা যে, মা শেখাতেন একটা পাখি বা একটা কুকুর কীভাবে গড়তে হয়। একেবারেই খেলার ছলে।

এখানে এসে আর্ট কলেজে পড়তে পড়তে অনেক সংগীতের অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ হয়েছিল ওঁর। কলকাতায় তো তখন অনেক বড় বড় সংগীত সম্মেলন হত। ধ্রুপদি সংগীতের প্রতি আগ্রহটা এই সময় থেকেই গড়ে ওঠে।

সৌগত রায়চৌধুরী: বাবার এই শিল্প-সংক্রান্ত দিকগুলো অনেকটাই ওঁর মামাবাড়ি থেকে এসেছে। ছোটবেলায়, ওপারে থাকাকালীন ওঁদের বাড়িতে কীর্তন হত, গানের আসর বসত। বাবা এসব খুব ভালোবাসতেন। উনি হয়তো সেই অর্থে কোনও দিন নিজে গানবাজনা করেননি। কিন্তু ওই ছোটবেলা থেকে গান শুনতে শুনতে, বাবার মধ্যে ছন্দ কিংবা লয়ের একটা সেন্স খুব সাবলীলভাবে তৈরি হয়েছিল। শুনেছি, ওখানে থাকতে ওই বয়েসেই বাবা টুকটাক খোল-টোল বাজাত। কিন্তু কোথাও সেভাবে শেখেনি।

কীর্তনের সূত্রেই বোধহয় গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়েছিল?

অজন্তা রায়চৌধুরী: আসলে তখন বাড়িতে তো খুবই বাধা-নিষেধ ছিল। বিশেষত সেই যুগে। এমনিই ‘আর্ট’ করাটা তো খুব কঠিন কাজ। আর ‘আর্ট’ করে তো সংসার চালানো যায় না। বরং অন্য কোনও বিষয়ে পড়াশোনা করে রোজগারের চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু উনি এই ব্যাপারটার বিপক্ষে ছিলেন বলে ওঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল।

তখন প্রদোষদা ওঁকে যতীন দাস রোডে নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন। সেই বাড়ির পাশেই থাকতেন ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাড়িতে নিয়মিত কীর্তন-নামগান এসব হত। সেইসব শুনতেই ওখানে যেতেন।

সৌগত রায়চৌধুরী: বাবা এইসব অত্যন্ত পছন্দ করতেন। আমার ছোটপিসি, অর্থাৎ বাবার ছোট বোন হলেন চণ্ডীদাস মালের স্ত্রী। কিছুদিন আগে পিসির মুখে শুনছিলাম। কলকাতায় আসার পর একবার বাবা ভবানীপুরে কোনও একটা কীর্তনের আসরে গিয়েছিল। সেখানে কেউ বোধহয় বাবাকে বলেছে খোল বাজানোর জন্য। তো বাজাতে বাজাতে অনেক রাত হয়ে গেছে, কোনও হুঁশ নেই! সুর নিয়ে এই উন্মাদনাটা বাবার চিরকালের।

অজন্তা রায়চৌধুরী: কিছুদিনের মধ্যেই ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঁর নিয়মিত যাতায়াত শুরু হয়ে গেল। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রভারতীতে অধ্যাপনা করতেন। আর তিনি ছিলেন গোপালের নিবেদিতপ্রাণ ভক্ত। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা-ও তখন বেঁচে ছিলেন। নিত্য যাতায়াতের মধ্যে দিয়েই ওঁদের মধ্যে পরিবারের মতো একটা স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক হয়ে গেছিল। এমন হৃদ্যতা হল যে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা, বাড়ির নিচের তলায় ওঁকে একটা স্টুডিও-ঘর দিয়ে দিলেন, বললেন ‘তুই এখানে এসে থাক’।

কিন্তু তার পরেই তো বরোদায় চলে যেতে হয়েছিল?

অজন্তা রায়চৌধুরী: হ্যাঁ, আর্ট কলেজের পড়া শেষ করে কালচারাল স্কলারশিপ পেলেন। প্রদোষদাও তখন কলকাতা ছেড়ে দিল্লিতে, এনজিএমএ-র ডিরেক্টর হয়ে চলে গেছেন। উনিই বলেছিলেন, বরোদায় শঙ্খ চৌধুরী আছেন, তাঁর কাছে যেতে।

ওঁর যে রেকর্ড সংগ্রহের অভ্যাসটা, সেটা কি এই সময় থেকেই শুরু?

সৌগত রায়চৌধুরী: আসলে কলকাতায় এসে বাবা যেটা পেয়েছিলেন, সেটা হল অনেক বেশি শোনার সুযোগ। তখন তো কলকাতায় নানারকম মিউজিক কনফারেন্স হত। অনেক বড় বড় শিল্পীদের আনাগোনা ছিল। ফলে ধ্রুপদি সংগীতের প্রতি বাবার আগ্রহটা খুব বেড়ে গিয়েছিল।

পুরনো বাজারে ঘুরে ঘুরে সেই ৭৮-আরপিএম রেকর্ড সংগ্রহ করতেন কেবলমাত্র শোনার তাগিদে। একদম নেশার মতো। স্কলারশিপটা পেয়েছিলেন বলে আরও সুবিধে হয়েছিল।

অজন্তা রায়চৌধুরী: কলকাতাতে থাকাকালীনও সংগ্রহ করেছিল। কেউ হয়তো পৈতৃক সম্পত্তি রাখতে পারছে না, সেরকম জায়গা থেকে নিয়ে আসা ইত্যাদি। বরোদা গিয়ে অভ্যেসটা বেড়ে গেল। আবার বরোদা থেকে ফিরে এসে মহিষাদলের রাজা দেবপ্রসাদ গর্গের সঙ্গে পরিচয় হল। সংগীত-সম্পর্কিত আলাপ। তিনি ফৈয়াজ খাঁর কাছে শিখতেন। ফলে তাঁর দরবারে ফৈয়াজ খাঁর যাতায়াত ছিল। আর তাঁর ছিল চমৎকার রেকর্ডের সংগ্রহ। সেই সংগ্রহ দেখা, শোনা। তখন থেকেই ওগুলো আরও বাড়তে থাকল। পুরাতন বাজারে তখন ওঁকে সবাই চিনত– একজন আছেন গানবাজনা পাগল, রেকর্ড সংগ্রহ করতে আসেন।

ইতালি সরকারের স্কলারশিপটা পাওয়ার পর কি এই অভ্যেসটায় একটা সাময়িক ছেদ পড়েছিল?

সৌগত রায়চৌধুরী: না, ওখানে আবার তখন ওয়েস্টার্ন মিউজিক! সেই বিষয়ে একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। ইহুদি মেনুয়িনের ভায়োলিন শুনতেন। এফ্সিবার পিয়ানো। তারপর ডিভাল্দি, করেল্লি…

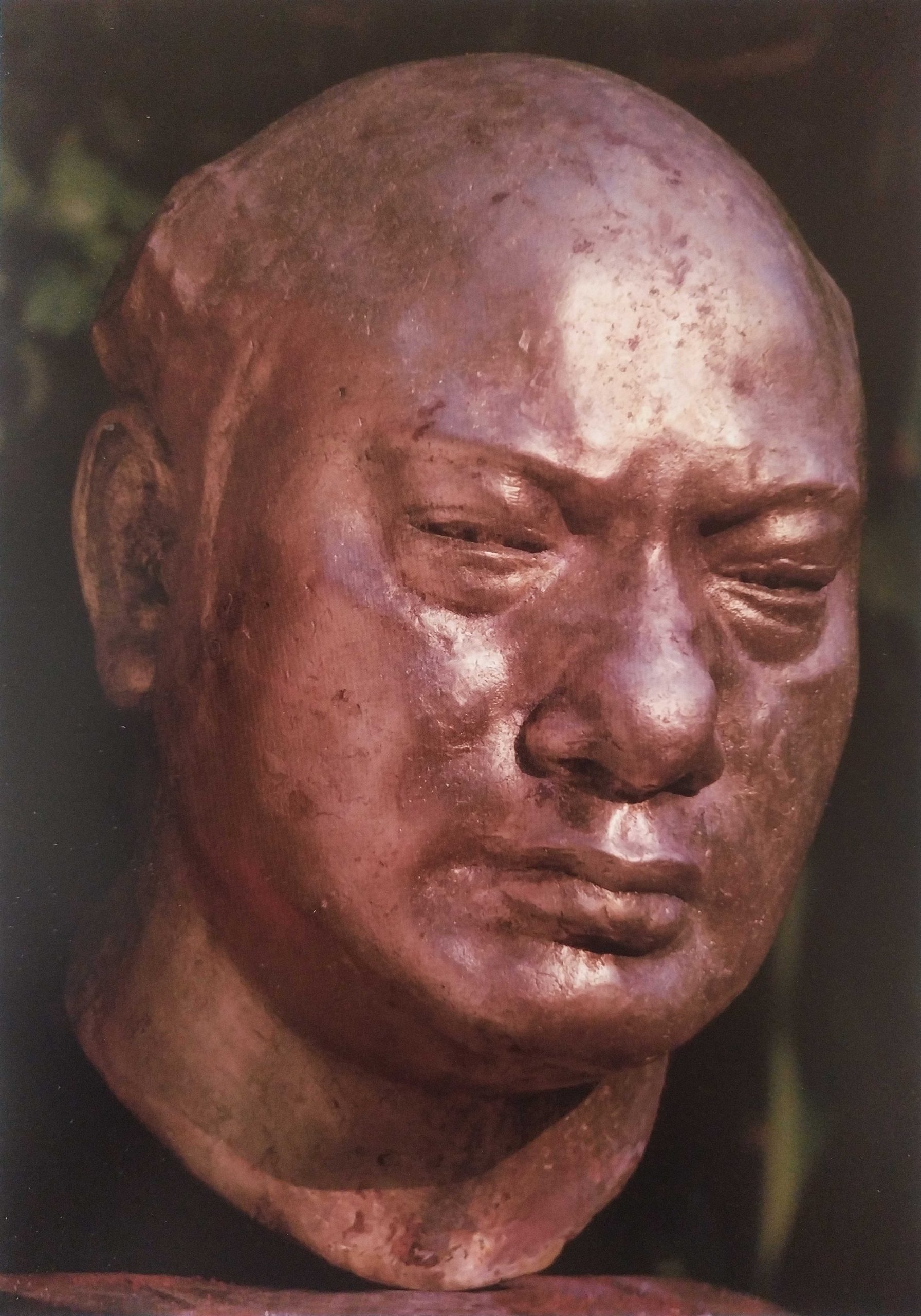

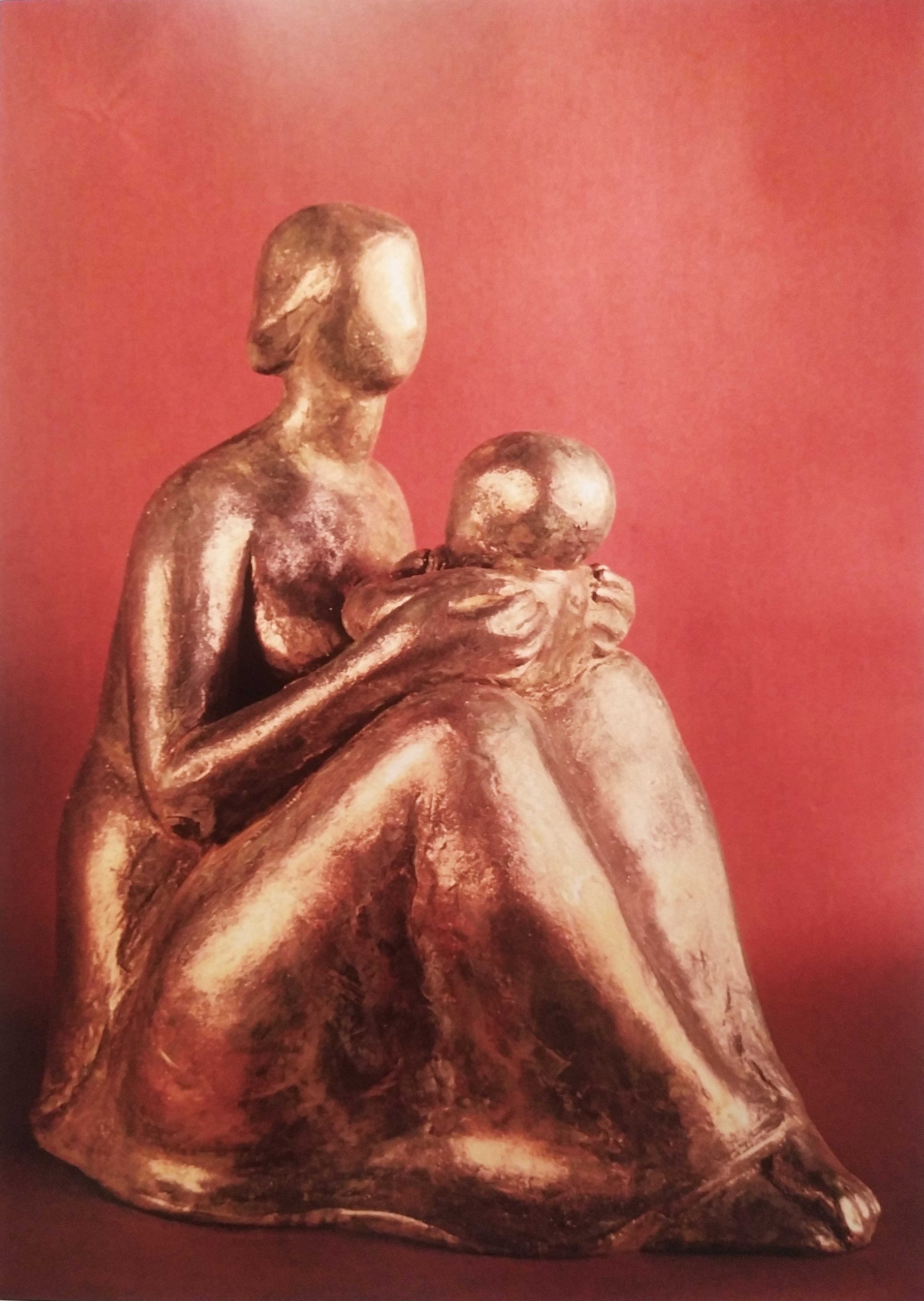

অজন্তা রায়চৌধুরী: আসলে সুর ওঁকে সবসময় খুব আকর্ষণ করত। সেটা লোকগানের সুর, কীর্তনের সুর, পশ্চিমি বা দেশীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত– যা-ই হোক! সুর ছাড়া থাকতে পারতেন না। সুরের মধ্যে বসেই ওঁর কাজ করা। গানবাজনা শোনা আর মূর্তি গড়া। খাঁ সাহেবকে বসিয়ে উনি মূর্তি গড়েছিলেন। বড়ে গোলাম আলিকে পাননি। কাছ থেকে দেখেছেন, গান শুনেছেন। কিন্তু পোর্ট্রেট করার সময়ে তিনি গত হয়েছেন। তাঁর যে গলার আওয়াজটা, ভাবটা– মূর্তি করার সময় সেটাই ওঁর ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মূর্তিটাও উনি মন থেকেই করেছেন। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর গানে যে বিষণ্ণতা, যে আকুতি– সেটাই যেন প্রতিকৃতির অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

শর্বরী রায়চৌধুরীর ভাস্কর্য দেখতে গিয়ে বারবার মনে হয় টেক্সচারের তারতম্যের কথা। মল্লিকার্জুন মনসুর কিংবা রামকিঙ্করের পোর্ট্রেট একরকম টেক্সচার, আবার সিদ্ধেশ্বরী দেবী অন্যরকম; আলি আকবর খাঁ যখন করছেন তখন একেবারে আলাদা একটা টেক্সচারের বুনন!

সৌগত রায়চৌধুরী: এ-বিষয়ে একটা মজার গল্প আছে। খাঁ সাহেবের সঙ্গে বাবার যোগাযোগ মনে হয় ১৯৫০ থেকে। বাবার অনেক দিনের ইচ্ছে তাঁর পোর্ট্রেট করবেন। তখন খাঁ সাহেব কলকাতায় একটা মিউজিক স্কুল করেছিলেন। বাবার স্টুডিও ছিল ১২ নম্বর দেশপ্রিয় পার্ক রোড। তার একটা ব্লক পরেই রাজা সীতারাম রোড আর গোলাম মোহম্মদ রোডের ক্রসিংটায় ছিল খাঁ সাহেবের স্কুল।

সেই সময়ে বাবার স্টুডিও-তে অনেক লোক আসতেন। তারাপদ চক্রবর্তী, পাহাড়ি সান্যাল অনেকেই। গানবাজনা শোনা, সংগীত বিষয়ে আলোচনা করা এসব চলত। সেই স্টুডিও-তে খাঁ সাহেব সিটিং দিতে এসেছেন। বাবা সবসময় চেষ্টা করতেন প্রতিকৃতির মধ্যে দিয়ে মানুষটার ভেতরের চরিত্রটা ফুটিয়ে তোলার। ‘ইমিটেশন’ উনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু খাঁ সাহেবের পোর্ট্রেট করতে গিয়ে, চার-পাঁচদিন ধরে চেষ্টা করার পরেও, যে রূপটাকে তিনি চাইছিলেন সেটা কিছুতেই ধরতে পারছিলেন না। খাঁ সাহেব রোজ আসছেন, বসছেন, সিগারেট খাচ্ছেন, গল্প করছেন। কিন্তু বাবা যেটা চাইছেন সেটা কিছুতেই হচ্ছে না। একদিন হল কী– আমার প্রথম গুরু, খাঁ সাহেবের মেজো ছেলে ধ্যানেশদা এসেছেন। তিনি নিজের মতো বাজাচ্ছেন পিছনে বসে। খাঁ সাহেব সিটিং দিচ্ছেন। হঠাৎ বাজাতে বাজাতে কোথাও একটা বেসুরো হয়েছে। খাঁ সাহেব তো খুব রেগে ‘কী বেসুরো বাজাচ্ছিস– দে আমাকে!’ বলে যন্ত্রটা নিয়ে নিজেই বাজাতে শুরু করেছেন। আর তাঁর হাতে যেই যন্ত্রটা এসেছে, যেই উনি সুরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ওঁর মুখের ভাব গিয়েছে বদলে। ‘ধ্যানস্থ বুদ্ধের মতো’, বাবা বলতেন। সেই রূপ দেখে বাবা হাতজোড় করে খাঁ সাহেবকে বললেন, ‘আপনি বাজিয়ে যান। আমি এই রূপটাই এতদিন ধরে খুঁজছি। কিন্তু আমার সাহস হয়নি যে আপনাকে বাজাতে বলব।’ সেই উনি বাজানো শুরু করলেন, আর বাবা মূর্তি গড়লেন। আপনি দেখবেন, চোখ দুটো হাফ-ক্লোজড, বুদ্ধের মতো…

অজন্তা রায়চৌধুরী: রবিশঙ্করজিরও খুব শখ ছিল, ওঁকে দিয়ে পোর্ট্রেট করাবেন!

সৌগত রায়চৌধুরী: আমার নিজের কানে শোনা, বাবাকে বলছেন– ‘তুমি আলুভাইকে বোধহয় বেশি ভালোবাসো! তাই ওর পোর্ট্রেট করেছ। আমারটা তো এখনও বানালে না!’ বাবা বলছেন, ‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বানাব, আপনি বলুন কখন আপনার সময় হবে!’ কিন্তু উনি নিজেই শেষ অবধি ব্যস্ততার জন্য সময় দিতে পারলেন না।

মল্লিকার্জুন মনসুরের সঙ্গেও তো ওঁর প্রগাঢ় সখ্য ছিল?

সৌগত রায়চৌধুরী: আসলে সংগীতের প্রতি অনুরাগ থেকেই তো এই সম্পর্কগুলো গড়ে উঠেছিল! বাবা এমন একজন রুচিশীল মানুষ ছিলেন। ১৯৫০ থেকেই রেকর্ড সংগ্রহ, গানবাজনার লোকজনদের সঙ্গ করা। সংগ্রাহক একরকম হয়, বাবার যাবতীয় সংগ্রহ শোনার জন্য। সংগীতটাকে উনি ভালোবেসে শুনতেন, এবং বুঝতেন। সংগীত বিষয়ে ওঁর জ্ঞান একজন সংগীতজ্ঞের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। সেই যোগাযোগটা এত গভীর, এত ইন্টেন্স, একরকম নেশার মতো। গানবাজনা না শুনলে বাবার কিছুই ভালো লাগত না। সকালে ঘুম ভেঙে ওঠা থেকে ঘুমতে যাওয়া অবধি আমি গানবাজনা শুনেছি এ বাড়িতে। ছোটবেলা থেকেই, শিল্পী বলুন, সংগীতজ্ঞ বলুন, এত বড় বড় সব লোকজনকে দেখেছি যে অবিশ্বাস্য মনে হয়। তখন অতটা বুঝতাম না। আর বাবার সঙ্গে এঁদের আত্মার সম্পর্ক ছিল। বাবা কেবল যে তাঁদের শুনতেন এমন তো নয়! অনুষ্ঠানে যাওয়া, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে সময় কাটানো, ঘোরাঘুরি করা– তাঁদের ভক্ত হয়ে যাওয়া, একেবারে পুজো করার মতো। এবং কেবল ধ্রুপদি সংগীত বলে নয়, আমীর খাঁ কিংবা কেসরবাইকে তিনি যেমন শ্রদ্ধা করতেন, সনাতন দাস ঠাকুর অর্থাৎ সনাতন দাস বাউল কিংবা চিন্তামণি দাসীকেও সেভাবেই মাথায় তুলে রাখতেন।

মল্লিকার্জুনজির সঙ্গে ওঁর দীর্ঘ সম্পর্ক ছিল। সেকথা বলতে গেলে আরেকটু আগে থেকে শুরু করতে হয়। বাবার মুখেই শোনা– বাবা যখন কলাভবনে শিক্ষকতা করতে এলেন, তখন এখানে পি এল দেশপাণ্ডে এসেছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্য বিষয়ে একটা প্রোজেক্ট করতে। তিনি এখানে এসে বাংলা শিখেছিলেন, বাবাকে চিঠিও লিখতেন বাংলায়। তাঁর সঙ্গে বাবার আলাপ করিয়েছিলেন দিনকর কৌশিক। কীরকম আলাপ? পুরুষোত্তমজি তার আগে কৌশিকদার কাছে বাবার অনেক কথা শুনেছেন। বাবার তো খ্যাপামির শেষ ছিল না! তো দৃশ্যটা হল এরকম– ওঁরা দু’জন কলাভবনের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছেন, বাবা রিকশাওয়ালাকে পেছনে বসিয়ে রিকশা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কৌশিকদা তখন পুরুষোত্তমজিকে দেখাচ্ছেন– ‘এই যে শর্বরী!’ আর পুরুষোত্তমজি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, ‘কোনটা? যে রিকশায় বসে আছে, না যে চালাচ্ছে?’ (হাসি)

পুরুষোত্তমজি খুব অভিভূত হয়েছিলেন বাবার এই আচরণে। তাঁর মনে হয়েছিল এটাই খাঁটি আর্টিস্টের লক্ষণ। তার পর থেকেই পুরুষোত্তমজির সঙ্গে বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তৈরি হয়। সেটা খানিকটা সংগীতের জন্যও। কারণ সেইসময় মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকের অনেক সংগীতজ্ঞের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি নিজেও গান গাইতেন। মাল্লিকার্জুনজির সাথে বাবার প্রথম আলাপ কিন্তু পি এল দেশপান্ডের মাধ্যমেই।

আর কেসরবাই কেরকর?

কেসরবাইয়ের সঙ্গেও। বাবা তাঁর মূর্তি বানাতে চেয়েছিলেন। তিনি তো খুব দাম্ভিক মহিলা ছিলেন। সেই সময় অনেকেই তাঁকে খুব ভয় পেতেন। বাবার মুখেই শুনেছি– উনি গান গাইতে বসে আগে দেখতেন শ্রোতা কেমন। এরকমও হয়েছে, শুনেছি, কাউকে দেখে বলেছেন– ‘আরে পহেলে উসকো নিকালো, ফির ম্যায় গানা শুরু করুঙ্গি!’

খুব ইতস্তত হয়েই বাবা গিয়েছিলেন তাঁর কাছে। বাবাকে উনি না কি বলেছিলেন, পোর্ট্রেট পছন্দ না হলে মূর্তি আর কারিগর– দু’জনকেই তিনতলা থেকে নিচে ফেলে দেবেন! কিন্তু পরবর্তীকালে একটা মাতৃসুলভ ভালোবাসা বাবা অর্জন করতে পেরেছিলেন। কত যে চিঠি লিখেছেন, ‘তুমকো বহত ইয়াদ আতি হ্যায় যব মেথি ভাজি হোতি হ্যায়!’ বাবার মধ্যে একটা আশ্চর্য সরলতা ছিল! তাছাড়া সংগীতের প্রতি এতটা আগ্রহ, রাগরাগিণী বিষয়ে এত ‘জানকারি’ একজন মূর্তিকারের থেকে তিনি আশা করেননি। শুনেছি, আমার জন্মের পর একটা বাক্সতে বিস্কিট না কী সব পাঠিয়েছিলেন আমার জন্য। ভাবলে গল্পের মতো মনে হয়!

অজন্তা রায়চৌধুরী: আরেকটা গল্প বলি। ওর প্রথম জন্মদিনের গল্প। তখন সিদ্ধেশ্বরী দেবী এসেছেন শান্তিনিকেতনে কোনও একটা অনুষ্ঠানের জন্য। এসেই সোজা আমাদের বাড়িতে। বলছেন, ‘কী খাওয়াবে?’ আমি বললাম, ‘কী খাবেন?’ আমার কাছে ভেটকিমাছ ভাজা খেতে চাইলেন। তারপর যখন জানতে পেরেছে ওর জন্মদিন, তখন বলছেন, ‘আরে! জন্মদিন করতে হবে! কেক কাটতে হবে!’

সৌগত রায়চৌধুরী: আসলে বাবা কখনও আমার বা ভাইয়ের জন্মদিন উদ্যাপন করতে চাইত না। মানে ‘সেলিব্রেট’ করা যাকে বলে। বাড়িতে হয়তো ভালো কিছু রান্না হল, বা অন্য কোনও বন্ধু এলেও মা হয়তো কিছু রান্না করে খাওয়াল– এর বেশি না। উপহার ইত্যাদি খুব অপছন্দ করত। বরং মাকে বলত, ‘ছেলেদের এমন বানাও যাতে দেশের লোক তাদের জন্মদিন পালন করে’।

অজন্তা রায়চৌধুরী: তাছাড়া ওঁর ধারণা ছিল, জন্মদিন পালন হলে শিশুদের মনে এক্সপেকটেশন বাড়ে। জন্মদিনে লোকে বাড়িতে আসবে, উপহার দেবে– ছোটবেলা থেকেই এই মনোভাব তৈরি হওয়াটা ঠিক পছন্দ করতেন না উনি। সিদ্ধেশ্বরী দেবী কিন্তু জোর করে কেক আনালেন। শেষে কেক কাটা হল। সে এক বিরাট উদ্যাপন! আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল।

মল্লিকার্জুনজি এবং কেসরবাই— উভয়ের গায়কির কথা বলতে গিয়েই শর্বরী রায়চৌধুরী এক ধরনের ফ্লুইডিটি, এক ধরনের মাদকতার কথা বলেছেন। সেই ফ্লুইডিটির ছায়া কিন্তু ওঁর স্কাল্পচারদুটোতেও রয়েছে। কিন্তু তা-ও দুটো পোর্ট্রেটের মধ্যে কোথাও যেন বিরাট একটা ফারাক!

সৌগত রায়চৌধুরী: আমার যতটা মনে হয়, সেটা দুটো মানুষের অন্তঃচরিত্রগত ফারাকের ছায়া। বাবা যখনই কারও পোর্ট্রেট করেছে, মানুষটার ভেতরের চরিত্রটা নিয়ে এত ভেবেছে! যেমন রামকিঙ্কর বেইজের যে কাজটা– কিঙ্করদাদুর চরিত্রগত যে বোল্ডনেস, সেটা মূর্তিটার রাফ টেক্সচারের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। খাঁ সাহেবের ধ্যানী পেলবতাটুকু আবার ধরেছেন ব্রোঞ্জের মসৃণ সারফেসে। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর ক্ষেত্রে আবার এক অন্য বিষাদপ্রতিমা। সেটা হয়তো বাবা নিজেই অনুভব করতে পারতেন যে, কার পোর্ট্রেট কেমন হবে। মল্লিকার্জুনজির পোর্ট্রেট যখন বানিয়েছেন, সত্তর সাল, পি এল দেশপান্ডে ছিলেন ওখানে। পোর্ট্রেট হচ্ছে ওঁদের বাড়িতে, ছাদে বসে পুরনো দিনের গল্প হচ্ছে, গানবাজনার একটা মেজাজ– এই পরিবেশটা হয়তো বাবাকে দিয়ে ওইভাবে মূর্তিটা বানিয়ে নিয়েছে।

বারো নম্বর দেশপ্রিয় পার্ক রোডের স্টুডিওতেও তো একসময় চমৎকার আড্ডার পরিবেশ ছিল?

সৌগত রায়চৌধুরী: সেটা ছিল এক রুমের স্টুডিও! একটা আয়তাকার স্পেস। তার মধ্যে একটা ডিভান। কয়েকটা তোশক পাতা। আর ডিভানের ভিতরে ভর্তি রেকর্ড। সেটা চিরকাল ওই অবস্থাতেই থাকত, এখনও তা-ই আছে। আমরা গেলে ওই ঘরেই থাকতাম। ঘরের একটা কোণে বসে মা রান্না করত। এখন সেখানে আমাদের ফ্ল্যাট হয়েছে।

অজন্তা রায়চৌধুরী: ওই ঘরে অনেক গানবাজনা হয়েছে একসময়। মল্লিকার্জুন মনসুর যখনই কলকাতায় আসতেন গান হত। আর তাঁরাও এত সাদাসিধে মানুষ ছিলেন– উনি যখনই গান শুনতে চেয়েছেন, সহজভাবেই গেয়েছেন, কোনও ভনিতা করেননি।

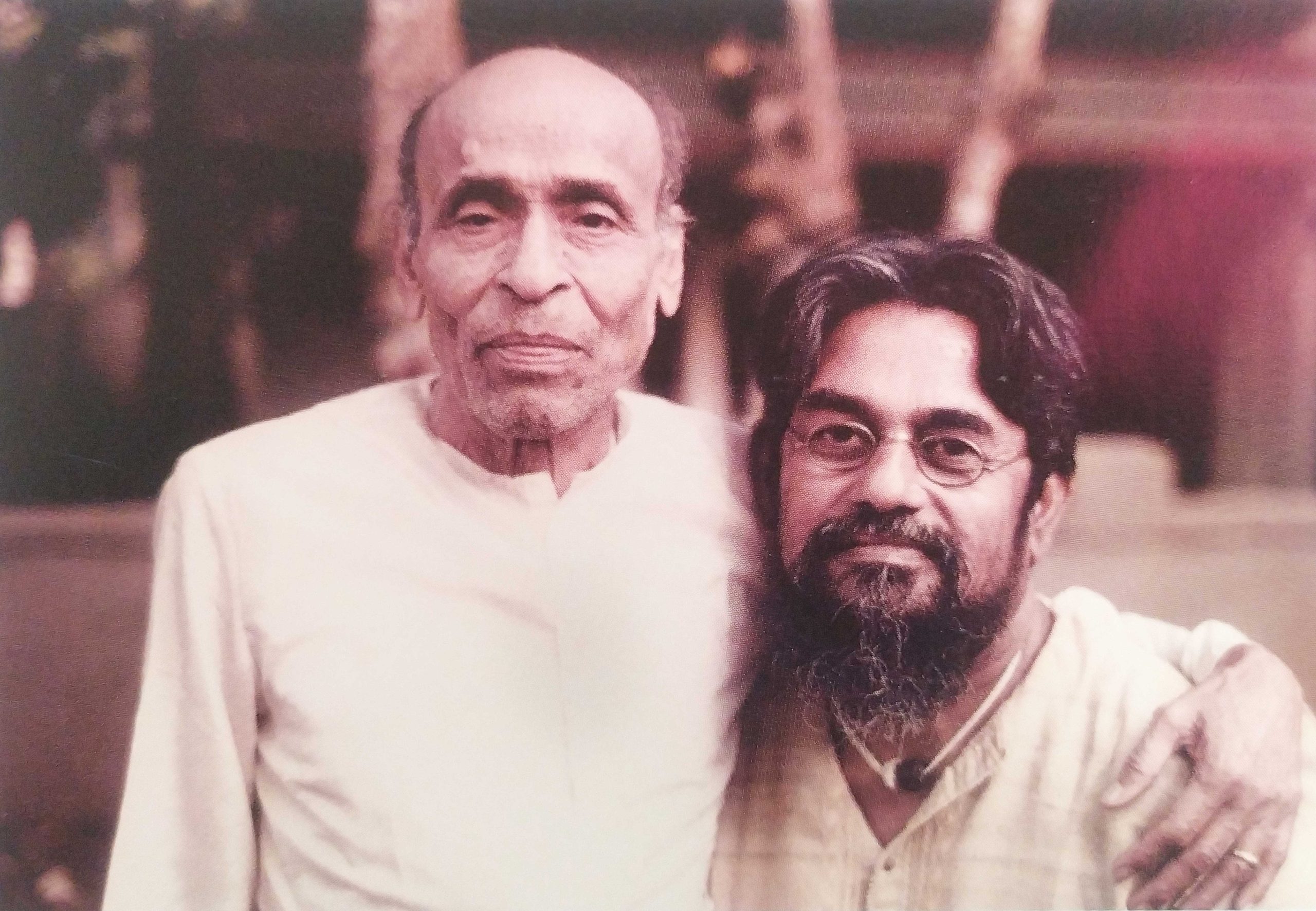

সৌগত রায়চৌধুরী: একবার মল্লিকার্জুনজি নিজেই বললেন, ‘কাল সকালে আমি এখানে গান গাইব’। বাবা একটু অপ্রস্তুত– গান গাইবেন যখন, তাহলে তো লোকজন ডাকতে হয়! তারপর সেই কয়েকজনকে ডেকে আনা। সেই ছবিও আছে। কয়েকজন দর্শক, আর বাবার স্টুডিওতে বসে গান করছেন মল্লিকার্জুন মনসুর। আসলে বাবাকে এতটাই নিজের ভাইয়ের মতো ভালোবেসেছেন, স্নেহ করেছেন। বাবার বিয়ের আগে থেকে। গল্প শুনেছি– বাবা বলেছে, ‘আমি বিয়ে করতে চাই না!’, তাই উনি বাবাকে নিজের রুদ্রাক্ষ পরিয়ে দিয়েছেন… (হাসি)

অজন্তা রায়চৌধুরী: সেই রুদ্রাক্ষ শেষদিন পর্যন্ত ওঁর গলাতেই ছিল। আরেকবার মল্লিকার্জুনজি এখানে ‘দেশিকোত্তম’ নিতে এসেছিলেন। গেস্ট হাউসে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উনি কিছুতেই থাকবেন না। বলছেন, ‘আমি শর্বরীর কাছে থাকব’। শেষমেশ এখানে এসেই থাকলেন! এমন হরেক গল্প…

এ বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকলেই মুখোমুখি দুটো দেওয়ালে দুটো ছবি– একটায় শর্বরী রায়চৌধুরীর ক্যামেরায় তোলা জিয়াকোমেত্তি, অন্যটায় হেনরি ম্যুরের ক্যামেরায় তোলা শর্বরী রায়চৌধুরীর ভাস্কর্য। ছবি দুটো দেখে ওঁর ইউরোপ ট্যুরের প্রসঙ্গ মনে পড়ে। ফ্লোরেন্স, প্যারিস, লন্ডন। পৃথিবীবিখ্যাত ভাস্করদের সঙ্গে দেখা করার অভিজ্ঞতা।

সৌগত রায়চৌধুরী: ফ্লোরেন্স শহরটা বাবার খুব ভালো লেগেছিল। প্যারিসে জিয়াকোমেত্তির সঙ্গে পরিচয় হয়। বাবা বলতেন ‘সন্ন্যাসী’, ওঁর স্ট্রাগল বাবাকে খুব প্রভাবিত করেছিল। ওই ছবিটা ওখানেই তোলা, জিয়াকোমেত্তির স্টুডিও-তে। বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছিলেন। কাজ করার ছবি। জিয়াকোমেত্তি বাবাকে তাঁর কাজের পদ্ধতি দেখার, ছবি তোলার অনুমতি দিয়েছিলেন। সম্ভবত বাবার তৈরি একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি কিনেওছিলেন।

জ্যুরিখে রিসিয়ার কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বাবা। লন্ডনে গিয়ে হেনরি ম্যুরের সঙ্গে বাবার দেখা হল। ম্যুরের পাণ্ডিত্যকে বাবা খুব শ্রদ্ধা করতেন। ফর্ম সম্পর্কে, বাবার কাজ নিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান কথা বলেছিলেন তিনি। প্যারিসে থাকাকালীন জাদ্কিনের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্যও হয়েছিল ওঁর। মারিনো মারিনি তো বাবাকে বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে কাজ করতে, সহকারী হিসেবে!

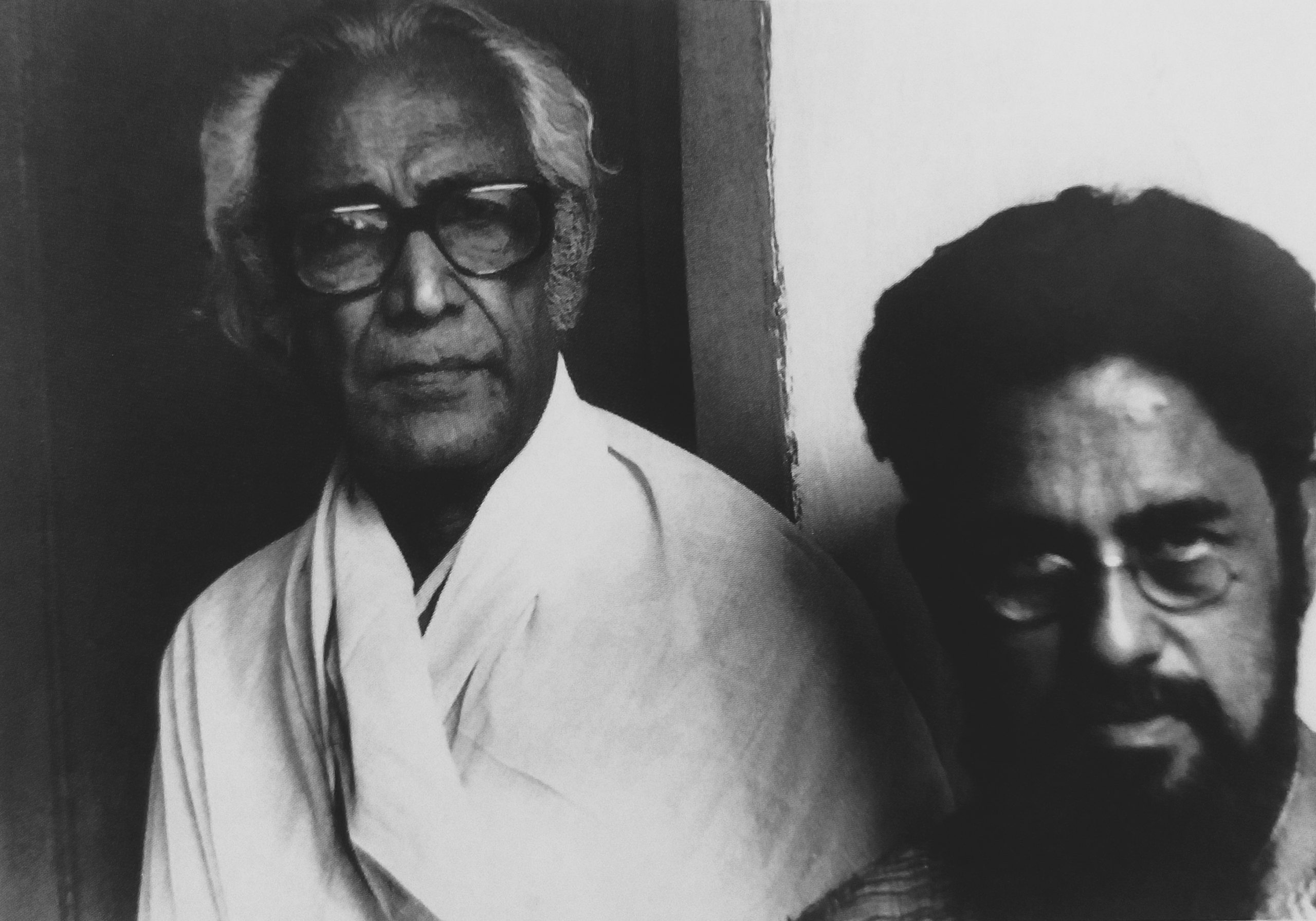

কিন্তু শর্বরী রায়চৌধুরী তো হৃদয় থেকে বেছে নিয়েছিলেন রামকিঙ্করকে। এক জায়গায় লিখছেন, ‘দরদ ওঁর আর্টকে ছাপিয়ে গেছে’– কী চমৎকার বিশ্লেষণ! কলাভবনে শিক্ষকতা করতে আসার পর রামকিঙ্কর বেইজের সঙ্গে ওঁর যে সম্পর্কটা তৈরি হয়েছিল, সেটাকে কিন্তু উনি আমৃত্যু চেরিশ করেছেন…

অজন্তা রায়চৌধুরী: কিঙ্করদার পোর্ট্রেটটা যখন করা, তখনও কিন্তু উনি কলাভবনে পড়াতে আসেননি। মূর্তিটা কলাভবনেই করেছিলেন, কিন্তু সেটা পাকাপাকিভাবে বোলপুরে আসার আগে। কিঙ্করদার রিটায়ারমেন্ট হল। তারপর বিনোদবিহারী, কিঙ্করদা, দিনকর কৌশিক আরও অনেকে মিলে ঠিক করলেন ওঁকে কলাভবনে আমন্ত্রণ জানানো হবে। না হলে চাকরি করার কোনও ইচ্ছে ওঁর ছিল না। উনি নিজের কাজ নিয়ে নিজের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসতেন। এ নিয়ে তখন সকলেই খুব দুশ্চিন্তা করতেন যে, আদৌ উনি চাকরিটা করবেন কি না!

যাই হোক, এখানে এসে বিনোদদার সঙ্গে, কিঙ্করদার সঙ্গে ওঁর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। বিশেষত কিঙ্করদার সঙ্গে। খুব শ্রদ্ধা করতেন কিঙ্করদাকে! তাঁর কাছে যাওয়া, তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া, স্টুডিওতে একসঙ্গে থাকা, কিঙ্করদার যা ভালো লাগছে সেগুলো করা। রিটায়ারমেন্টের পর কিঙ্করদা রতনপল্লিতে একটা মাটির বাড়িতে থাকতেন। সেটা ছিল শঙ্খ চৌধুরীর জায়গা। কিঙ্করদার ফোটোগ্রাফটাও ওই বাড়িতেই তোলা। পরে বিশ্বভারতী ঠিক করল তাঁকে অ্যানড্রুজ পল্লিতে একটা কোয়ার্টারে শিফট করানো হবে। সেটা আমাদের বাড়ির থেকে বেশি দূরে না। কিন্তু এই জায়গাটা তাঁর একদম মনমতো হয়নি। তিনি ওঁর কাছে অভিযোগ করতেন– ‘দেখো, আমাকে এরকম বাবুপাড়ায় নিয়ে এল!’ কিন্তু ওঁর খুব আনন্দ হয়েছিল যে কিঙ্করদা একদম পাশে এসে গেছেন, রোজ দেখতে পাব!

তার আগের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। তখন কিঙ্করদা রতনপল্লিতে, আর আমরা অ্যানড্রুজ পল্লিতে কোয়ার্টারে থাকতাম। তিনি আমাদের বাড়ি চিনতেন না। একদিন আমাদের বাড়িতে আসবেন বলে পুরো অ্যানড্রুজ পল্লিতে রিকশা করে প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে ডাকছেন, ‘শর্বরী! শর্বরী!’ কেউ কোথাও সাড়া দিচ্ছে না। শেষে কাছাকাছি আসতে আমরা ওই ডাকে বেরিয়ে এসেছি, ওর বাবা বেরিয়ে বলছে, ‘এই তো আমার বাড়ি! আসুন আসুন…’ সে কী আনন্দ ওঁর দু’ চোখে!

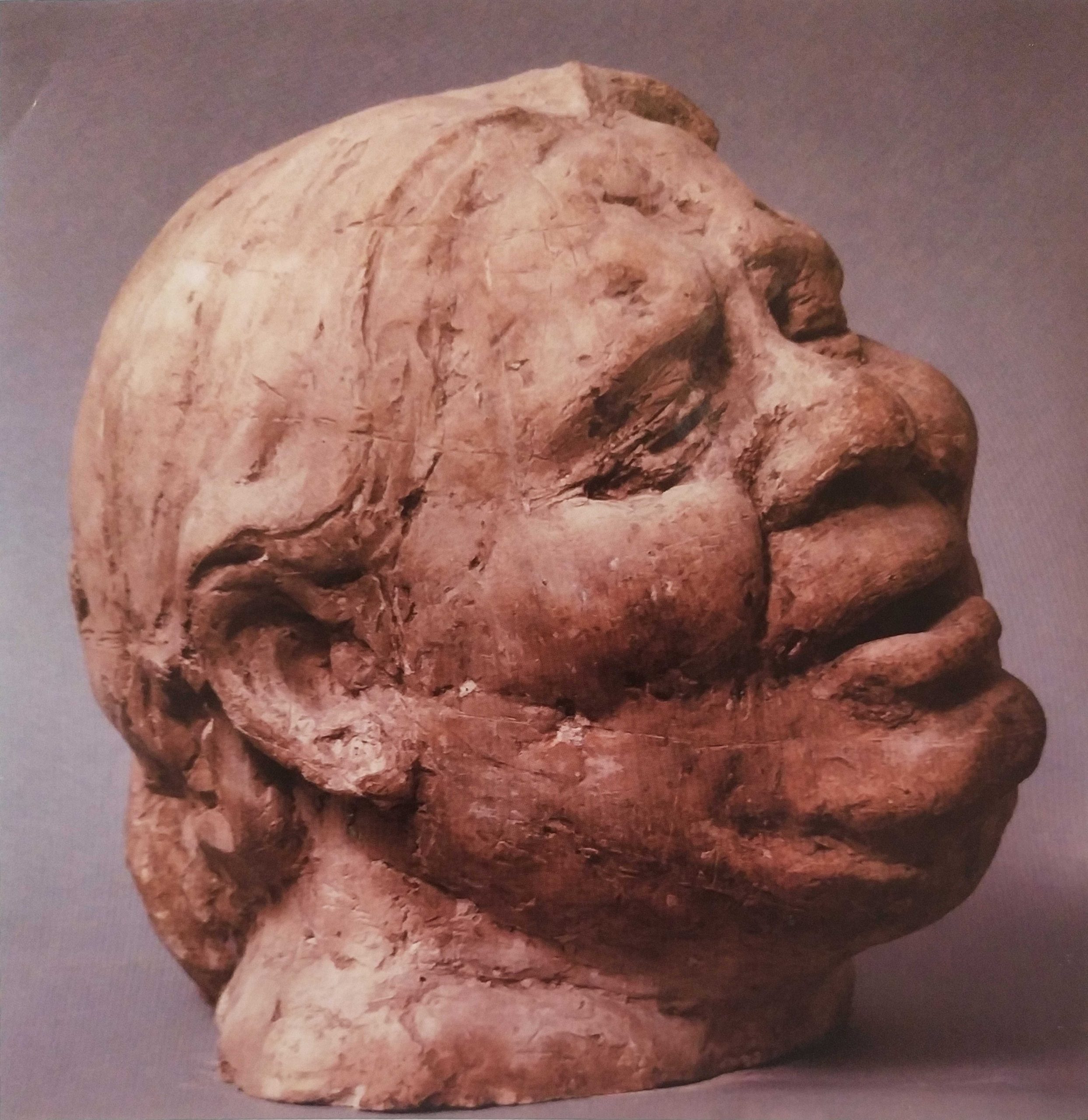

আপনি বলছেন আর রামকিঙ্করের প্রতিকৃতিখানা আমার চোখের সামনে ভাসছে। ওইরকম কোয়র্স একটা সারফেসে, অমন ফোর্সফুল অভিব্যক্তি!

অজন্তা রায়চৌধুরী: আরেকদিন এসেছিলেন শক্তিদাকে নিয়ে। একটা এঁচোড় নিয়ে এসে বলছেন, ‘আমি এটা খেতে খুব ভালোবাসি, যদি আমাকে একটু রান্না করে দাও…’ আমি খুব তাড়াতাড়ি করে যতটা সম্ভব রাঁধার চেষ্টা করেছিলাম। ওর বাবার সঙ্গে থাকতে থাকতে আমিও কীভাবে যেন এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম। কখনওই অবহেলা করতে পারিনি।

কিঙ্করদা যখন এখানে চলে এলেন, তখন রাধারাণীদি ওঁর দেখাশোনা করত। তাতে অবশ্য মাঝে মাঝে কিঙ্করদার একটু অসুবিধেও হত। কারণ রাধারাণীদিই সবকিছু পরিচালনা করতেন– উনি কী খাবেন, কখন খাবেন। কিঙ্করদার খুব আগ্রহ একটু মাছটাছ খেতে। সেগুলোতে একটু বাধা হত। তাই ওর বাবা একদিন বলল যে, ‘আমাদের তো রোজ মাছ হয়। তুমি যদি একটু কিঙ্করদাকে মাছ রান্না পাঠিয়ে দিও…’। ছেলে স্কুল থেকে এলে, একটা টিফিন কৌটো করে আমি রোজ মাছ পাঠিয়ে দিতাম।

সৌগত রায়চৌধুরী: মাছ দিতে গিয়ে আমার দেখা সেই দৃশ্য আমি ভুলব না! একদিন গিয়েছি, তখন উনি খেতে বসে গিয়েছেন। মাছটা দেব, দেখছি ওঁর বেড়ালও খাচ্ছে ওই থালায়, উনিও খাচ্ছেন!

অজন্তা রায়চৌধুরী: এখানে থাকতে থাকতেই তো অসুস্থ হলেন। সজ্ঞানে হাসপাতালে গেলেন। ওর বাবা যেতেন পিজি-তে দেখা করতে। কাগজ-টাগজ দিয়ে আসতেন। বলতেন, ‘আপনি ছবি আঁকুন, দেখবেন ভালো থাকবেন’। কিন্তু উনি সজ্ঞানে আর ফিরলেন না।

শর্বরী রায়চৌধুরী একবার বলেছিলেন, ফৈয়াজ খাঁর গানের মধ্যে উনি একটা আর্কিটেকটনিক মাত্রা দেখতে পান। সুরের ক্ষেত্রে, কিংবা তালের ক্ষেত্রে যে একটা থ্রি-ডাইমেনশনাল ভিজ্যুয়াল তৈরি হয় তা উনি মনে করতেন। পোর্ট্রেট বাদে ওঁর অন্যান্য যে ভাস্কর্য– সেখানে মিউজিক ওঁর অ্যাবস্ট্রাকশনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়?

সৌগত রায়চৌধুরী: বাবা একটা কথা বলতেন, ‘ইমোশনাল অ্যাপ্রিসিয়েশন’। মানে ধরুন, জোহরা বাইয়ের একটা গান চলছে, একটা জায়গায় গিয়ে আপনি ‘আহা! অপূর্ব!’ বলে উঠলেন– এই যে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা, এটা তো আপনাকে কেউ বলে দেয়নি। এটা আপনার উপলব্ধি। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও এটা হয়। মিউজিক আর স্কাল্পচার– দুটোই তো চূড়ান্ত বিমূর্ত ফর্ম। রিদম, ব্যালেন্স, প্রোপরশন– দুটো মাধ্যমের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সুরের অনেক গভীরে ঢুকে হয়তো বাবা সেই ফর্মগুলোকে উপলব্ধি করতে পারতেন, দেখতে পেতেন। হয়তো সুরই তাঁর শিল্প নির্মাণের অনুঘটক হয়ে উঠেছিল। বাবার শিল্প আর জীবন– দু’য়ের ওপরেই সুরের বিপুল প্রভাব পড়েছিল।

সেই প্রভাবটা ফল্গু স্রোতের মতো আপনাদের জীবনেও খানিকটা এসে পড়েছিল কি?

অজন্তা রায়চৌধুরী: আমার ছেলেরা যে তাদের বাবার ছত্রছায়ায় বড় হয়েছে, সেই প্রভাবটা দু’জনের মধ্যেই খুব প্রকট। ওঁর যে মনের গঠন, যে নিজস্ব প্রিন্সিপল, দর্শন– সেটা জীবনের ক্ষেত্রে ওদের অনেকটা অগ্রসর করে দেবে বলে মনে হয়। ছোটবেলা থেকে এমন একটা পরিবেশ ওরা পেয়েছে– দেশবিদেশ থেকে নানান রকম লোক সবসময়েই আমাদের বাড়িতে আসছেন, থাকছেন… তাঁদের মধ্যেই ওরা বড় হচ্ছে। হয়তো ওদের পরীক্ষা– আমার চিন্তা হত পাশ করবে কি না, ওদের বাবার কোনও চিন্তাই ছিল না। উনি সহজভাবে বলতেন, ‘কচুগাছে লিচু হলে ভাবনা ছিল না, আমাদের ছেলে আমাদের মতোই হবে।’

সৌগত রায়চৌধুরী: আরেকটা বিষয়: বাবা কিন্তু কখনও বলে দেননি আমাকে সরোদ বাজাতে হবে বা ভাইকে মূর্তি বানাতে হবে। কিন্তু একটা কোয়ালিটি লাইফ– সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জিনিসের মধ্যেও সৌন্দর্যকে দেখানো, একটা সুন্দর রং কিংবা একটা সুন্দর সুর… এটা কিন্তু আমাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে দিয়ে গিয়েছেন। এবং সাবলীলভাবে জীবনকে দেখতে শিখিয়েছেন।

আমার সরোদ শেখাটাও খুব অদ্ভুত। আমি তো কখনও সরোদ শিখব বলে শিখিনি। বাবার রেকর্ডে একবার খাঁ সাহেবের কিছু একটা বাজছিল। অনেকের বাজনাই শুনতাম, কিন্তু খাঁ সাহেবের বাজনা আমায় একেবারে ভেতর থেকে টান মারল। বাবাকে বললাম সরোদ শিখব! তখনও বাবা অতটা নিশ্চিত ছিলেন না। জিগ্যেস করেছিলেন, ‘সত্যি শিখবি? ভেবে দেখ…’ আমি তখন রাতের বেলা বাবার সংগ্রহের ক্যাসেট শুনতে শুনতে ঘুমোতাম। তারপর একদিন মনে হল, না, এবার সত্যিই সরোদটা শিখব।

ভাইয়ের ক্ষেত্রেও তাই। ভাই ছোটবেলা থেকেই মূর্তি বানাত। ‘সেন্স অফ পারস্পেকটিভ’ ব্যাপারটা ভাইয়ের এত প্রকট ছিল। বাবা কিন্তু কোনও দিন হাতে ধরে ওকে শেখাননি। কিন্তু উৎসাহ দিয়েছেন। দু’জনকেই। জোর করার থেকে সাবলীলতাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

খালেদ চৌধুরী তো একসময় আসতেন এ-বাড়িতে?

সৌগত রায়চৌধুরী: খালেদজেঠু একেবারে আমাদের পরিবারের অভিভাবকের মতো ছিলেন। এত আদর, এত স্নেহ করতেন আমাদের! খেলাচ্ছলে কত কিছুর গল্প শোনাতেন। মায়ের কাছে প্রতি বছর ভাইফোঁটা নিতে আসতেন। শেষদিকে যখন খালেদজেঠু অসুস্থ, তখন মা কলকাতায় যেতেন ফোঁটা দিতে।

আসলে এঁদেরকে আমি যেরকমভাবে দেখেছি, আমার কোনও দিন মনে হয়নি এঁরা সব বিখ্যাত শিল্পী, বিখ্যাত গাইয়ে। সবাইকেই মনে হত আত্মীয়-পরিজন। ছোটবেলায়, যখন আমরা তখন অ্যানড্রুজ পল্লিতে থাকতাম, বাবা প্রচুর বাউল-ফকির গানের শিল্পীদের ডেকে আনতেন। এমনকী, বাংলাদেশ থেকেও। সকলকে নিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে উৎসব হত। একেবারে মেলার মতো। আর এই এত লোকজনের দায়িত্ব একা সামলাতেন মা!

অজন্তা রায়চৌধুরী: আসলে একটা মানুষের সঙ্গে থাকতে গেলে– উনি তো ওঁর মতো, আমার পক্ষে তো তাঁকে পরিবর্তন করা সম্ভব না। প্রকৃতিগতভাবে উনি যেরকম, তাঁকে তো সেভাবেই রাখতে হবে, থাকতে দিতে হবে। তাই ওঁর চাওয়াটাকেই আমি সবসময় বড় করে দেখার চেষ্টা করেছি। আর তখন আমার বয়স কম ছিল। এখন হলে হয়তো বলতাম ক্ষমতা নেই। কিন্তু তখন সম্ভব হয়েছিল। কারণ ওঁর আনন্দটা আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার ছিল।

এখনও মনে হয় তার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। এ বাড়ির প্রধান দরজা থেকে অন্দরমহল অবধি সেই সাক্ষ্যই বহন করছে…

এ বাড়ি নিয়ে ওঁর অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল– এই যে জমি কেনা, আশ্রমের মতো বাড়ি করা… ওঁর নিজের মতো করে সাজানো বাড়ি এখনও অবধি আমি সেভাবেই রাখার চেষ্টা করেছি। উনি যদি কোনওভাবে এখন আবার ফিরে আসেন, দেখবেন, যে-জায়গায় যে-জিনিসটা সাজানো ছিল ঠিক সেরকমই আছে। এই যে কিঙ্করদার ছবি, এখানে খাঁ সাহেবের মূর্তি– যেখানে যা ছিল! বারো বছর হয়ে গিয়েছে। ঝুল পড়ে গিয়েছে, ধুলো লেগেছে। তবু ওই যে উনি নিজে হাতে রেখেছিলেন, সেটা ভেবে সেখান থেকে আর সরাতে পারিনি। পারবও না সরাতে…

চিত্র-ঋণ: শর্বরী রায়চৌধুরীর পরিবার | অনুলিখন: পুনম দাশ, প্রীতিলতা কয়াল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved