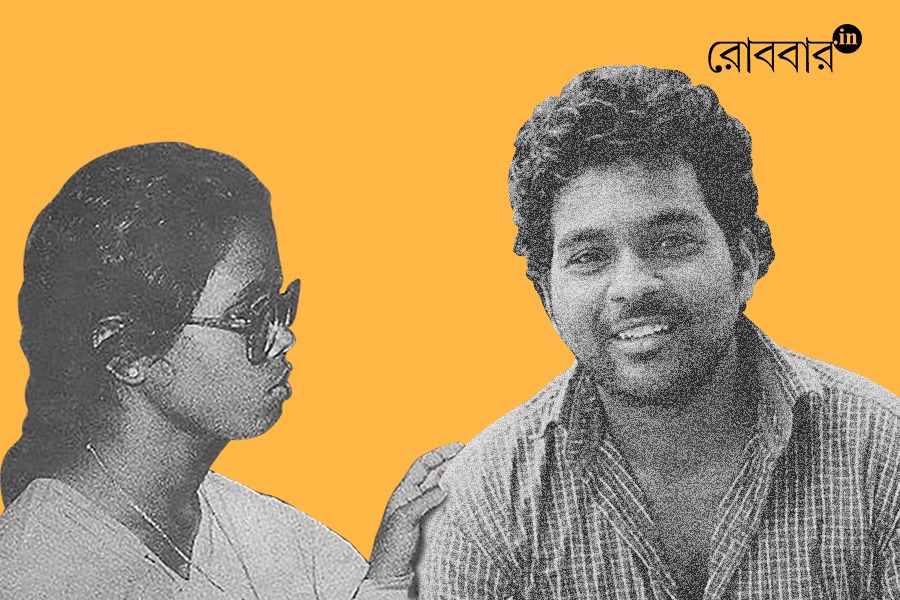

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে চুনি কোটাল এবং রোহিত ভেমুলার আত্মার অনুভূতি কোথাও গিয়ে সমান্তরাল হয়ে উঠবে। অঞ্চলভেদে তাঁদের দু’জনেরই আত্মপরিচয়ের সংকটের তারতম্য হয়তো থাকবে, কিন্তু, তাঁদের আত্মের নিপীড়ন সেই অঞ্চলভেদের প্রভেদকে সমূলে বিনাশ করবে। ভারতীয় দলিতের এই– ‘বহু থেকে এক’ হয়ে ওঠাকে প্রাধান্য দিতেই হবে। লাঞ্ছিত আত্মের বৈচিত্রই দলিতের দলিতত্ত্ব নির্মাণ করবে।

১.

১৯৬৫ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালডিহি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন চুনি কোটাল। বাংলা তথা ভারতীয় দলিত সাহিত্যের পরিসরে অতি পরিচিত এই নাম। তাঁর এই বিস্তৃত পরিচিতির কারণ যদিও বারবার পীড়া দেবে। তথাপি, তাঁর স্বল্প জীবন-আখ্যান দলিত সাহিত্যের পরিসরে স্মৃতি-ফলক হয়ে থাকবে।

বাংলার লোধা-শবর উপজাতির মধ্যে প্রথম কলেজের গণ্ডি পার করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন চুনি কোটাল এবং সেই সঙ্গে এই ‘উপজাতি’র মধ্যে প্রথম মহিলা হিসাবে উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডিও পার করেছিলেন তিনি। ১৯৮৫ সালে স্নাতক সম্পন্ন করার আগেই ১৯৮৩ সালে তিনি ঝাড়গ্রাম আইটিডিপি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামাজিক সংস্কারের কাজে অংশও নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে স্নাতক সম্পন্ন করার পর তিনি মেদিনীপুরের রানি শ্রীমণি এসসি অ্যান্ড এসটি গার্লস হোস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। মহাশ্বেতা দেবীর ‘স্টোরি অফ চুনি কোটাল’ শীর্ষক নিবন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাবে চুনি কোটালের কর্মজীবনের প্রাত্যহিক সময়। তাঁর কাজের সময় ছিল দিনে ২৪ ঘণ্টা এবং বছরে ৩৬৫ দিন!

এতক্ষণের গল্পে পাঠক অনুভূতি-সুখ পেলেও পেতে পারেন। সমস্যার শুরু ঠিক এর পরেই। হঠাৎ করে চুনির বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার জন্য চুনি নিয়ে এলেন তাঁর নিজের কাছে। হাসপাতালে বেড না পাওয়ায় নিজের কাছে– হোস্টেলে রাখলেন মাত্র দু’দিনের জন্য। জেলা আধিকারিক কর্তৃক ফরমান জারি হল তাঁর নামে। তিনি নাকি হোস্টেলের রুমে পুরুষ নিয়ে এসে অভিরামে ব্যস্ত! পরবর্তীতে তাঁর ভাইয়ের পায়ের হাড় ভেঙে যাওয়ায় একইভাবে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন সুচিকিৎসার জন্য। অনুরূপ ঘটনারও পুনরাবৃত্তি ঘটবে– বোধহয় আশা করেননি চুনি।

সমস্যা আরও তীব্র হতে শুরু করবে যখন চুনি কোটাল তৎকালীন সচিবালয় রাইটার্স বিল্ডিং-এ নিজের দমবন্ধ হয়ে আসা কর্মপরিসর থেকে মুক্তি পাওয়ার আবেদনের পরে। তিনি সামান্য মৌলিক দাবি নিয়েই মিনতি করেছিলেন মহাকরণে– ১. পুরনো কাজে ফিরে আসার জন্য, ২. কর্মপরিসরের সুস্থ-স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে পাওয়ার জন্য।

পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে উঠবে– বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হওয়ার পর। মহাশ্বেতা দেবীর বয়ানে স্পষ্ট হবে– উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক, ফাল্গুনী চক্রবর্তীর পরিশীলিত নিপীড়নের বারবার শিকার হওয়ার পর মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন চুনি কোটাল। জন্মগত কারণে তাঁকে ‘ক্রিমিনাল ট্রাইব’ হিসাবে দাগিয়ে দেওয়া হল। উপস্থিতির হারের নিরিখে তাঁকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিতেও দেওয়া হল না। বছর হারানোর ফলে তিনি চাকরি ছেড়ে পুরোপুরিভাবে মনোযোগ দিলেন পড়াশোনায়। কিন্তু তাও সেই একইভাবে পরিশীলিত নিপীড়নের স্বীকার হতে থাকবেন তিনি। ১৯৯১ সালে তাঁর করা অভিযোগের ভিত্তিতে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে তদন্ত কমিশনও নির্মাণ করা হল। তবে কাজের কাজ কিছুই হল না।

………………………………..

২০১৬ সাল। চুনি কোটালের মৃত্যুর প্রায় ২৫ বছর পরে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা ভারতীয় দলিতদের বাস্তব পরিস্থিতিকে আরও একবার প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। ভেমুলার সুইসাইড নোট সপাটে প্রশ্ন রাখবে ভারতে দলিতদের অবস্থান বিষয়ে।

………………………………..

১৯৯০ সালে তিনি বিয়ে করেছিলেন এক লোধা যুবককে। ক্রমাগত নিপীড়নে চুনি বিধ্বস্ত তখন। স্বামীর সঙ্গে খড়গপুরের রেলওয়ে কলোনিতে থাকতে শুরু করবেন। ঠিক করলেন– মৃত্যুই একমাত্র এই পরিশীলিত নিপীড়নের থেকে মুক্তির পথ। ১৬ আগস্ট, ১৯৯২। মাত্র ২৭ বছর বয়সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন তিনি। তাঁর স্বামী মন্মথ শবরের বয়ানে– চুনি ১৬-র সকাল থেকে বেশ নিরুদ্বেগ ছিলেন। তাঁদের সেই দিন গ্রামে ফেরারও কথা ছিল। কিন্তু গ্রামে আর ফেরা হল না। সকাল ১০:৪৫-এ চুনি কোটালের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয় ওই রেলওয়ে কলোনির ঘর থেকে।

২.

২০১৬ সাল। চুনি কোটালের মৃত্যুর প্রায় ২৫ বছর পরে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা ভারতীয় দলিতদের বাস্তব পরিস্থিতিকে আরও একবার প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। ভেমুলার সুইসাইড নোট সপাটে প্রশ্ন রাখবে ভারতে দলিতদের অবস্থান বিষয়ে। কী ছিল সেই চিঠিতে? দলিত গবেষক মৃন্ময় প্রামাণিক তাঁর ‘দলিত নন্দনতত্ত্ব’ বইয়ে অনুবাদ করবেন সেই মৃত্যু-লিখনের কিছুটা অংশ–

‘আমি ভালোবেসেছিলাম বিজ্ঞান, নক্ষত্র ও প্রকৃতি। তারপর ভালোবেসেছিলাম আমি মানুষকে। একথা না জেনেই ভালোবেসেছিলাম যে বহুদিন আগেই মানুষ প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। আমাদের অনুভূতি অন্য কারো হাত ঘুরে এসেছে। আমাদের ভালোবাসা নির্মিত। আমাদের বিশ্বাস রঙে রঙে বিভক্ত। আমাদের মৌলিকতা কৃত্রিম শিল্পে সত্য। একথা ঠিক যে, আঘাত ছাড়া ভালোবাসা অসম্ভব প্রায়। মানুষের মূল্য সংকীর্ণ হয়েছে তার নিকটবর্তী পরিচয় ও নিকটবর্তী সম্ভাবনায়। একটা ভোট। একটা সংখ্যা। একটা বস্তু। মানুষ কখনও একটা মনের আধার হিসাবে বিবেচিত হয়নি। নক্ষত্রের ধুলো থেকে গড়ে ওঠা কোনও অমোঘ অহংকার হিসাবে গৃহীত হয়নি। কাজের জমি, বিদ্যাচর্চা, রাস্তাঘাট, রাজনীতি, কিংবা জন্ম-মৃত্যু, কোথাও না। আমি এই চিঠি এই প্রথমবারের জন্য লিখছি। আমার প্রথমবারের জন্য লেখা শেষ চিঠি। ক্ষমা কোরো যদি আমি এই কথাগুলো না বোঝাতে পারি।’

কী অমোঘ মায়ায় ভরা এই মৃত্যু-লিখন! কে বলে দলিতের নির্মাণ সাহিত্য-পদবাচ্য নয়? তথাকথিত ক্ষমতার জাঁতাকলে নিষ্পেষিত আত্মের বেদনার ভাষ্যও কিছু সুন্দর কথার জন্ম দিতে পারে। বহুমাত্রিক এই মৃত্যু-লিখনে প্রতিবাদের সপাট বয়ান ফুটে উঠবে।

সাহিত্যিক দেবেশ রায় দলিত সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্মাণে দরাজে বলবেন– ‘যারা দলিত, তাদের জন্যে লেখা, তাদের নিয়ে লেখা, তাদের লেখাই দলিত সাহিত্য।’ অর্থাৎ, দলিত সাহিত্যের পরিসরে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। রোহিত ভেমুলার এই চিঠি দলিত সাহিত্যের জন্য প্রয়োজনীয়, দলিত নন্দনতত্ত্ব নির্মাণের জন্যও অনিবার্য। কিন্তু কেন? জানতে হবে চিঠির বাকি অংশ!

“সম্ভবত আমি ভুল ছিলাম– এই পৃথিবী, ভালোবাসা, যন্ত্রণা, জীবন, মৃত্যু– কোনও কিছুকেই বুঝে উঠতে পারিনি। হয়তো কোনও তাড়া ছিল না, তাও আমি জীবনের শুরু থেকেই সব সময় দৌড়ে বেড়িয়েছি। কিছু কিছু মানুষের জন্য বোধহয় জীবন অভিশাপ হয়ে ফিরে আসে। আমার জন্মও সেরকমই এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। শৈশবের একাকিত্ব থেকে আমি কখনও মুক্ত হতে পারিনি। ছোটবেলা থেকেই আমি অনাদৃত।

এই মুহূর্তে আমি আহত নই, বিষণ্ণও নই– এখন আমি শুধুই রিক্ত। নিজের জন্য উদ্বিগ্নও নই। এ অনুভূতি ভয়ানক মর্মন্তুদ। আর সেই জন্যই আমি এই পথ বেছে নিচ্ছি। আমি চলে যাওয়ার পর হয়তো সবাই আমাকে কাপুরুষ, স্বার্থপর কিংবা বেকুব বলতে পারে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি– আমাকে কী বলা হল, তা নিয়ে আমি একটুও বিব্রত নই। মৃত্যু-পরবর্তী গল্প, ভূত, প্রেতাত্মা– কোনওকিছুই আমি বিশ্বাস করি না। যদি সত্যি কিছু বিশ্বাস করতেই হয়, তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে– আমি তারার দেশে পাড়ি দিতে চাই। আর বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে জানতে চাই। (…)

আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নীরবে ও স্নিগ্ধতায় সম্পন্ন হোক। এমন আচরণ করো যেন আমি ক্ষণিকের জন্য উদয় হয়ে অস্তে গেছি। আমার জন্য কেউ চোখের জল ফেলো না। জেনো– আমি বেঁচে থাকার চেয়ে মরে গিয়ে অনেক বেশি খুশি। ছায়া থেকে তারার দেশে।”

(ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ: লেখক)

গা গুলিয়ে প্রশ্ন উঠে আসবে মৃত্যু-লিখনের বাকি অংশে। রাগে-ঘৃণায় শরীর ফুটে উঠবে। আবার হতাশায় আত্মা শিথিলও হয়ে পড়বে। আত্মা কতটা লাঞ্ছিত হলে মানুষ এই বয়ান নির্মাণ করতে পারে! আত্মপরিচয়ের গভীর সংকট থেকে জন্ম নেওয়া লিখন বোধহয় এরকমই হয়!

৩.

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে চুনি কোটাল এবং রোহিত ভেমুলার আত্মার অনুভূতি কোথাও গিয়ে সমান্তরাল হয়ে উঠবে। অঞ্চলভেদে তাঁদের দু’জনেরই আত্মপরিচয়ের সংকটের তারতম্য হয়তো থাকবে, কিন্তু, তাঁদের আত্মের নিপীড়ন সেই অঞ্চলভেদের প্রভেদকে সমূলে বিনাশ করবে। ভারতীয় দলিতের এই– ‘বহু থেকে এক’ হয়ে ওঠাকে প্রাধান্য দিতেই হবে। লাঞ্ছিত আত্মের বৈচিত্রই দলিতের তত্ত্ব নির্মাণ করবে। তাঁদের মতো– সমাজের মধ্যে থেকে, পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েও ‘ছায়া থেকে তারার দেশে’– যাঁরা পাড়ি দিতে পারলেন না, তাঁদের জন্য পোক্ত প্রতিরোধের হাতিয়ার তাঁরাই দিয়ে গেলেন। ব্যবহারিক কৌশল দলিতের শিখতেই হবে।

তাই দরাজে বলা যাবে, চুনি কোটাল কিংবা রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যার বয়ান দলিতের তত্ত্ব নির্মাণের জন্য অবশ্যম্ভাবী। দলিত সাহিত্য আদতে যেমন অভিজ্ঞতালব্ধ ফল, তেমনই অনুভূতিরও সাহিত্য। অনুভূতি দিয়েই সপাট প্রতিরোধ জানাবে দলিতেরা। রাগ, ঘৃণা, হতাশা, লাঞ্ছনার আত্মা খেলা করবে দলিত সাহিত্যের পরিসরে। তাই হয়তো দলিত সাহিত্যের গবেষক অধ্যাপক মৃন্ময় প্রামাণিক একমাত্র বাংলায় প্রকাশিত দলিত নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক বইয়ে রোহিত ভেমুলার সুইসাইড নোটের জন্য জায়গা রাখবেন। এই দুই মৃত আত্মার বয়ান ব্যতীত দলিতের নন্দনতত্ত্ব নির্মাণও একধারার রাজনীতি। বাংলার দলিত তথা ভারতীয় দলিতের এই রাজনীতি থেকেও গা-বাঁচিয়ে চলতে হবে।

……………………………………

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

……………………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved