তবু বই, শেষ অবধি কতগুলো শব্দ। টেক্সটকে অতিক্রম করে শ্রুতি অবধি পৌঁছতে গেলে তো আরও কতগুলো ধাপ পেরতে হয়। ডিজিটাল সংরক্ষণের সুবিধে সেই ধাপগুলোকে খানিক মসৃণ করলেও অখিলবন্ধুর গান এখনও তত লভ্য নয়। বিশেষত প্রথমদিকে গাওয়া খেয়াল-ঠুংরিগুলি, কিংবা নজরুলের গান, আরও পরে চলচ্চিত্রের গান। লিখিত তালিকাটিকে সমগ্র আকারে ডিজিটাল সংরক্ষণের কোনও ভবিষ্যত পরিকল্পনা তাঁদের রয়েছে কি না জানা নেই; যদি থাকে, তবে তা এই কাজটিকে ষোল আনা পূর্ণতা দেবে বলে মনে হয়।

শেষ বইয়ের ভূমিকায়, বাঙালির সংগীত-ইতিহাস গ্রন্থ পাঠের অনীহা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় টেনে এনেছিলেন বার্নার্ড শ-এর বিখ্যাত উদ্ধৃতি: ‘The subject is exhausted, so am I.’ কারণ সংগীত, মূলত শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধায়ক, পাঠে তার রসাস্বাদন সম্ভব নয়। সংগীত-ইতিহাস আসলে তার সহায়ক পাঠ। যে কথা অনুভব করেছিলেন অমিয়নাথ সান্যাল, স্মৃতির অতল থেকে মণিমুক্ত তুলে আনতে গিয়ে– ‘‘সুর ও ছন্দের চাকা দু’টি অচল হয়ে গেলে থেকে যায় শুধু কথার চক্র।’’ সেই ‘কথা’ কখনও তত্ত্বগত সহায়ক, কখনও বা স্মৃতিগত। আপাত লঘুচালের বলেই বোধহয়, দ্বিতীয় ধারাটি বেশি জনপ্রিয়।

এই দুইয়ের বাইরে, যে ধারাটি দৃশ্যত বিরল, তা হল সমসাময়িকতার নিরিখে বিশ্লেষণ। কারণ, বিশ্লেষণের যোগ্যতা যাঁদের রয়েছে তাঁরা মূলত সংগীতজ্ঞ, লিখিয়ে নন। অথচ তত্ত্ব, স্মৃতি এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের রসায়ন না জমলে সংগীত-ইতিহাস বিষয়টা অপূর্ণ থেকে যায়। খুব বেশি মানুষ সংগীত-ইতিহাস পড়েন না, কিন্তু যাঁরা পড়েন, তাঁরা মূলত ‘কাঁচা’ শোনাটাকে খানিক পাকিয়ে নিতে চান বলেই পড়েন। ‘শোনা’ এই ধরনের পাঠের অপরিহার্য একটি অঙ্গ। কারণ পাঠ, শ্রুতির সমান্তরাল একটি চরিত্র নির্মাণ করতে করতে যায়; এবং শ্রুতি, পাঠের প্রতিমায়ন ঘটায়।

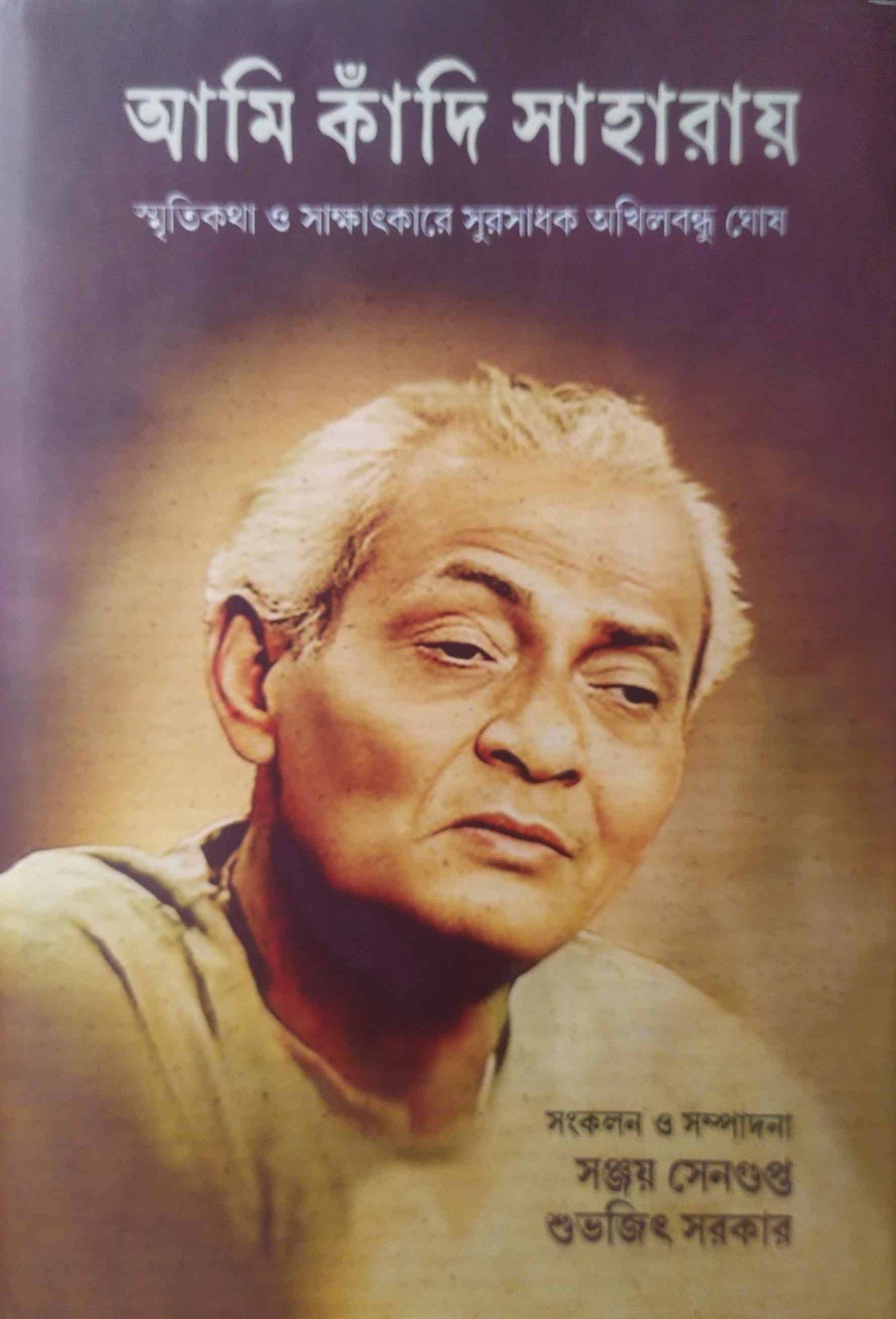

কোনও বিশেষ শিল্পীকে নিয়ে এমন পাঠের সুযোগ ঘটলে সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি আরও সার্থক হয়ে ওঠে। যেমন হল, সম্প্রতি, ‘মান্দাস’ প্রকাশিত ‘আমি কাঁদি সাহারায়’ বইটি পড়তে গিয়ে। কেবলমাত্র বইটি পড়ার উদ্দেশ্যেই শোনা হয়ে গেল শিল্পী অখিলবন্ধু ঘোষের ৫৯টি গান। যার মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রথমবার। কৈশোরে, আমাদের সদ্য ঘুম-ভাঙা সাংগীতিক চেতনার গায়ে প্রথম নরম রোদের আখরটি দিয়েছিলেন সুমন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বাড়িতেই, একটি ঘরোয়া কথোপকথনে ‘আধুনিক গান’ প্রসঙ্গে অখিলবন্ধুর কথা উঠেছিল। সুমন গাইছিলেন– ‘ওই যে আকাশের গায়, দূরের বলাকা ভেসে যায়’ গানটি, শান্তি ভট্টাচার্যের কথায় অখিলবন্ধুর সুর। বলছিলেন গায়কীর সংযম নিয়ে– ‘ওরা বাসা বাঁধে না’-র ঠিক আগে সামান্য থামা, শর্ট পজ– ওটুকুই অখিলবন্ধুর সিগনেচার। অলক রায়চৌধুরীর ভাষায় ‘পরিমিতিবোধের কপিবুক ক্রিকেটার’। এই যে গানের মধ্যে দিয়ে একটা ছবি তৈরি করা– যেন গায়কের সামনে কেউ বসে আছে, ছবিটা তার কাছ অবধি পৌঁছে দিতে হবে– জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় যাকে বলছেন কাব্যসংগীতের ‘কথা’-কে ‘convey’ করা; এবং সেই ব্যক্তি ভাববেন যেন তাঁর, কেবলমাত্র তাঁর জন্যই গাওয়া হচ্ছে গানখানা। আট বছর পর, এ বইখানা আমায় নিয়ে গিয়ে ফেলল সেই ঘরোয়া আড্ডার স্মৃতিতে, ‘দূরের বলাকা ভেসে যায়’-এর অমোঘ দৃশ্যময়তার সামনে।

তিরিশ পরবর্তী বাংলা সিনেমার সবাক যুগ আসলে বাংলা গানের ‘স্বর্ণযুগ’ আসার পটভূমিকে নির্মাণ করছিল। ‘উচ্চাঙ্গ’ সংগীত এবং ‘আধুনিক’ গানের বিভেদরেখাটিও এ সময় থেকেই ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করে। এ সময় থেকেই গানে ‘লিরিকস’-এর আধিপত্য বিস্তার। যে চারের দশকের প্রথমার্ধ ভরিয়ে রেখেছিলেন কমলা ঝরিয়া, ইন্দুবালা, হরিমতী, জ্ঞান গোঁসাই, ধীরেন্দ্রলাল দাস-রা, সেই চারের দশকের শেষ লগ্নে এলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; আরও পরে জগন্ময় মিত্র, শচীনদেব বর্মন। বাংলা গানের ফুটপাথ বদলের সন্ধিক্ষণ। অখিলবন্ধু আক্ষরিক অর্থেই এই সময়ের ‘মিসিং লিংক’। ধ্রুপদি তানকারির পুরাতন গায়নশৈলী এবং ‘আধুনিক’ গানের মেলোডি আর কাব্যময়তার ভাষ্য– দুই ক্ষেত্রেই তাঁর স্বাভাবিক চলন আশ্চর্য করে। চমৎকার একটি কথা বলেছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য– ‘অখিলই প্রথম শিল্পী যে রাগের আঙ্গিক বজায় রেখেও গানের কাব্য অংশটিকে উপেক্ষা না করে গেয়েছে’। তার প্রধান কারণ সম্ভবত তাঁর ‘সহজ’ বৈষ্ণব ভাবটি– বারান্দায় দাঁড়িয়ে পোষা পাখিদের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাঝে হঠাৎ বিহ্বল হয়ে আকাশে পায়রা ওড়া দেখার মধ্যে যে মৃদু আলোর নমন। কিংবা গান গাওয়ার সময় নিমীলিত আঁখির দৃক্রোধ, যেন বহির্জগতের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে অন্তরতরের সান্নিধ্যে। না হলে কি অমন করুণভাবে ‘অসহায়’ [‘ওগো কমলিকা, বুঝিলে না’] উচ্চারণ করা যায়! কিংবা ‘মায়াভরা’ শব্দটির [‘সারাটি জীবন কী যে পেলাম’] নিহিত পাতালছায়া; ‘ও দয়াল বিচার করো’-র অনুযোগের মাধুরী। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় লিখছেন, ‘কথাকে সুরের সঙ্গে মেখে যেন খুব একটা informal expression-এ সেই কথা পৌঁছে দিচ্ছেন’। শুধু তা-ই নয়, তালের ক্ষেত্রেও অকারণ সতর্কতা বর্জন করে, বলা ভালো, গানের সংলাপধর্মিতার উপরে তালকে উঠতেই দেননি। গানের নিজস্ব যে যতিবোধ তাকে সাংগীতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করছেন। হারমোনিয়ম সঙ্গতের ক্ষেত্রেও– উচ্চকিত দেখনদারির লোভ সংবরণ করে, পরিমিত, কেবল সুরটুকু ছুঁয়ে থাকা। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং অলক রায়চৌধুরী– এ দু’জনের দু’টি লেখা এই বইয়ের সম্পদ। এ বাদে বেশ কয়েকটি স্মৃতিগদ্য, ব্যক্তি অখিলবন্ধুর সুখ-দুঃখকে স্পর্শ করার এক চিলতে পরিসর তৈরি করে। এর আগে, ‘সুনিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে যে আরও’ লিখতে গিয়ে, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, আপন দুঃখের স্বীকৃতি আদায় করতে চেয়েছিলেন দার্শনিকতায়। এমন আশ্চর্য সমাপতন যে, আমরা সেই দুঃখের ছায়া দেখেছিলাম অখিলবন্ধুর চোখে। স্ত্রী দিপালি ঘোষের সাক্ষাৎকারখানা পড়তে গিয়ে সে ছায়া আরও গাঢ়তর। অবশ্য বিস্মৃতি আমাদের আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। তার সামনে দূরের বলাকার মতো উদাসীন ভেসে যান অনুপম ঘটক, সন্তোষ মুখোপাধ্যায় থেকে সুধীরলাল চক্রবর্তী, মিলটু ঘোষ, রতু মুখোপাধ্যায়, অনিল বাগচি। ‘এত সুর আর এত গান’। এই অলৌকিক প্রেত-মিছিলের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকেন ‘সুরকার’ অখিলবন্ধু। কারণ তাঁর সাধারণ ধুতি-শার্ট উপস্থিতি, তাঁর মুখচোরা, লাজুক স্বভাব, বৈষ্ণবসুলভ বিনয় ততটা ‘ট্রেন্ডিং’ নয়।

এখানেই সঞ্জয় সেনগুপ্ত এবং শুভজিৎ সরকার আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন, কারণ ‘ট্রেন্ড-ছুট’ অখিলবন্ধুকে নিয়ে তাঁরা একটা গোটা সংকলন সম্পাদনা করার কথা ভেবেছেন। আলাদা করে বলতে হয় পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত অখিলবন্ধু ঘোষের সামগ্রিক কাজের দীর্ঘ পরিসংখ্যানটির কথা– সাল-তারিখ এবং রেকর্ড নম্বর-সহ তাঁর প্রত্যেকটি গানকে যেভাবে একত্র নথিবদ্ধ করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে সম্পাদকদ্বয়ের নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। এ বইখানা ধরতে চেয়েছে গায়ক, সুরকার এবং ব্যক্তি অখিলবন্ধুকে। এবং তা সার্থক হয়েছে, বলা চলে। তবু বই, শেষ অবধি কতগুলো শব্দ। টেক্সটকে অতিক্রম করে শ্রুতি অবধি পৌঁছতে গেলে তো আরও কতগুলো ধাপ পেরতে হয়। ডিজিটাল সংরক্ষণের সুবিধে সেই ধাপগুলোকে খানিক মসৃণ করলেও অখিলবন্ধুর গান এখনও তত লভ্য নয়। বিশেষত প্রথমদিকে গাওয়া খেয়াল-ঠুংরিগুলি, কিংবা নজরুলের গান, আরও পরে চলচ্চিত্রের গান। লিখিত তালিকাটিকে সমগ্র আকারে ডিজিটাল সংরক্ষণের কোনও ভবিষ্যত পরিকল্পনা তাঁদের রয়েছে কি না জানা নেই; যদি থাকে, তবে তা এই কাজটিকে ষোল আনা পূর্ণতা দেবে বলে মনে হয়। চিকিৎসার গাফিলতিতে শিল্পী অখিলবন্ধু ঘোষের শারীরিক মৃত্যু ঘটেছিল, এমন অভিযোগ রয়েছে। আমাদের উদাসীনতার গাফিলতি যদি তাঁর সাংগীতিক অপমৃত্যুর কারণ হয়, তবে তার দায় আমরা বহন করতে পারব তো?

আমি কাঁদি সাহারায়

স্মৃতিকথা ও সাক্ষাৎকারে সুরসাধক অখিলবন্ধু ঘোষ

(সম্পা.) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ও শুভজিৎ সরকার

মান্দাস প্রকাশন

৪০০ টাকা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved