শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে নেভা আলো জ্বালিয়ে যেত সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অকালে মরে যাওয়া তাঁর প্রিয় ‘কাজের’ বোনটি। কাজল মিত্র কি দেখেননি স্টেটসম্যানের সামনের সেই পোস্টার? বিলক্ষণ দেখেছিলেন। দামু মুখুজ্জেই তো অ্যালামনাক পড়তে বললেন আমায়। শামসুর রহমান নিশ্চয়ই ফতুয়া থেকে কানি বার করা বাতিওয়ালাকে গিলতেন। না হলে, কে এসে সন্ধের বোঁটায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল আলোর ফুল? খোকা ঈশ্বরকে আমিও দেখেছিলাম, রাস্তায় বাতির আলোয় এক মনে পড়া করতে। সামনে দিয়ে বিয়ের প্রসেসন যাচ্ছিল, খেয়ালই করল না ছেলেটা। আর দেখেছিলাম মণীশ ঘটকের মতো ঢলা পায়জামা পরা ঢ্যাঙা একটা লোককে। দিব্যি সে গ্যাসবাতির আগুনে, সিগ্রেট ধরিয়ে হারিয়ে গেল খালাসিটোলার ভিড়ে। কে বলেছে ‘রাতি’ নাই, মলিন হয়েছে বাতি?

হঠাৎ করে আমার হাতে একটা ‘বাতি’ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরনো কলকাতার ‘নকল-জোছোনা’ নিয়ে লিখতে হবে। অতঃপর শুরু আতিপাতি খোঁজা। গোড়াতেই পায়ে পড়লাম হরিচরণবাবুর। তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের ‘জ্বালিবেক বাতি’ থেকে একে একে গড়গড় করে বলে গেলেন কবি কঙ্কনের ‘আন্ধারের বাতি’, চৈতন্যমঙ্গলের ‘ঘৃতবাতি’, বলরাম দাসের ‘রতন বাতি’-র পঙক্তি। দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথে, ‘যত বলি নাই রাতি– মলিন হয়েছে বাতি।’ রামপ্রসাদকেও বাদ দিলেন না, ‘ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোশনে।’ জানলাম পলিতাও (পলতে) বাতি। ভালো লাগছিল। কিন্তু আমার অবস্থা কবিকঙ্কনের সতীর মতো। ‘দুই কুলে দিয়া বাতি জীবন ত্যজিল’। হরিচরণবাবুকে প্রণাম জানিয়ে কেটে পড়লাম। কারণ ওসব আমার চলবে না।

কার কাছে যাই? একজন বাতিওলার ইন্টারভিউ নেওয়া জরুরি। কবি সুকান্ত ‘রানার’দের মতো যাঁর সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন ক্ষুধার স্বদেশকে–

আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,

সে সন্ধ্যায় রাজপথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে,

অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য,

নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার।

জমাট অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকা লোকটাকেই দরকার। কলকাতায় ‘আন্ধার’ রাখবে না পণ করে যে কি-না কাঠের মই নিয়ে ঠিক বিকেল ৫টা ৪৫-এ সিঁড়ি বেয়ে ওঠে, কাঁধের গামছা দিয়ে ঝট করে মুছে ফেলে বাতির কাচ, গ্যাস ভরে জ্বালিয়ে দেয় আগুন। তাতে দীনবন্ধুর নেশা লাগে। ‘কলিকাতা’ আভামাখা মনে হয়।

কিন্তু বাতিওলা পাব কী করে? মালিপাড়ার মুটে রঘুরাম। মুসলমান মহল্লার মইদুল চাচা। সবাই এখন ‘ভূতনাথ’। কিংবা ‘মামদো’। মনে মনে তবু ভাবলাম, রবিঠাকুর যখন সুকুমার রায়কেও ঘর অন্ধকার করে ডেকে ডেকে পেয়েছিলেন, আমিও কর্পোরেশনের ‘এনসিয়েন্ট’ প্রস্তরীভূত কোনও বাতিওলাকে পাব। ডাকার তোড়জোড় করতেই মনে পড়ল, বাতিওলারাই তো বাতি জ্বালিয়ে সে কম্ম করেছেন। মানে, আতঙ্কে নিরুদ্দেশ তেঁনাঁরা। ‘কলিকাতায়’ বসে যতই ডাকি, কিছুতেই সাড়া পাব না। যতই শক্তি-কবি লিখুন, তাঁর বাড়িতে ভূত এসে আলো জ্বেলে দেয় বারবার। অবাক কাণ্ড– সাড়া কিন্তু পেলাম। প্ল্যানচেটে নয়। মহেন্দ্রবাবু নিয়ে গেলেন। লোকটা গজরাচ্ছে। লোকটার কাজ ছিল রাস্তার থামে রাখা পেটমোটা ডান্ডাওয়ালা টিনের তেলপাত্রে রোজ সন্ধ্যায় রেড়ির তেল ঢেলে আলো জ্বেলে দেওয়া। ও পাড়ার লোকও আলোর দুলুনি ঘরে বসে ঠাওর করত। অনেক পাড়াতে অমন একটা-দু’টো খাম্বায় আলো জ্বলেছে। মহেন্দ্রবাবুর চেনা লোকটা রেগে আছেন ‘ছোটো লোক’ আর ‘দুষ্টু লোক’রা রাতে কাঠের আলোর থামে উঠে তেল চুরি করে পালাচ্ছে বলে। লোকটার গলা খুব পাতলা। গজগজ করলেও চেঁচায় না। মুখের কাছে কান নিয়ে শুনতে পেলাম, ‘সব চুরের দল। চৌকিদারেরা ঘুমুচ্ছে। তা বেশ ঘুমো তোরা। মানুষ মরুক পগারে ডুবে।’

মহেন্দ্রবাবুর কাছে জানতে চাইলাম, ‘পগার’ কী? জানলাম। ‘পগার’ হল নালা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ল। ‘পগার পার’ শুনেছি। অন্ধকার রাস্তায় পগারে চোবানি হামেশা খেত তখনকার কলকাতাবাসী। আর কী কী হত? রাতে পথঘাটে হাতে লণ্ঠন রাখতে হত। বড় মানুষদের লণ্ঠন বইত চাকর। আরও বড়বাবুরা আমোদ মাখতে বেরতেন সামনে রেখে মশালচি। ঘরে ঘরে মাটির প্রদীপ। মহেন্দ্রবাবু একবার খুব বিরক্ত হলেন কোনও ডাক্তার ছেলে কিছুতেই সলতে পাকাতে পারছে না দেখে। বকলেন। সে-ই বা সহ্য করবে কেন! তারা তো প্রদীপে পড়া লোক নয়। গ্যাসবাতি, হ্যারিকেনে পড়া। সলতে পাকানো না জানলেও চলে। মহেন্দ্রবাবুর ডেরায় একটা গল্প শুনলাম। চিৎপুরে চুরির। রাত ‘ছয়’ দণ্ডে এক চোর গৃহস্থের ঘরের জানালা ভেঙে ৭০০০ টাকার গয়না নিয়ে পালিয়েছে। থানার ‘বরকন্দজেরা’ খুঁজতে খুঁজতে এক ‘বেশ্যার’ স্যাতসেঁতে কুঠুরিতে গয়নার কয়েক টুকরো পেয়েছে। সে চোর আসলে কামার। জানালা ভাঙতে জানত দিব্যি। মহেন্দ্রবাবু বিড় বিড় করে করলেন, ‘তা হলে কি সেদিন সেখানে বাতি জ্বলেনি? অমাবস্যা?’

– কবেকার কথা?

– মনে পড়ছে না বাপু।

– কোন কাগজ?

সেটাও মনে করতে পারলেন না। বয়স হলে ভুলেটুলে যায় মানুষ। আমার আবার মনে পড়ল একগাল দাড়ির সিদ্ধার্থদার কথা। কাকতালীয়! বাড়িতে চা খেতে আসতেন। একদিন ঘামতে ঘামতে ঘরে ঢুকেই এক আশ্চর্য জিনিস দেখে আসার গল্প শোনাতে শুরু করলেন। কী কাজে গিয়েছিলেন, বউবাজার আর বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ে। হঠাৎ দেখেন, কোনও বাড়ির দেওয়ালে গ্যাসের আলো লাগানোর লোহার ব্র্যাকেট ঝুলছে। ব্র্যাকেটের গায়ে লেখা ‘মেসেঞ্জার অ্যান্ড কোম্পানি, বার্মিংহাম, ১৮৫৬’।

খটকা লাগল সিদ্ধার্থদার। তিনি জানতেন, কলকাতার রাস্তায় প্রথম গ্যাসের আলো জ্বলেছিল সিপাইদের ফুঁসে ওঠার বছরের জুলাইয়ে, জ্বালিয়েছিল, ‘দা ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি।’ বউবাজারের বাড়ির বাতি তো আরও আগের। সেসব নিয়ে আস্ত একটা লেখাও লিখে ফেললেন। ঘেঁটে নিলেন, এইচ ডি স্যান্ডারম্যানের ১৮৬৯ সালে বেরুনো বইটা। সাহেব ‘ক্যালকাটা গেজেট’-এর টুকরো টুকরো খবর দিয়ে সংকলন সাজিয়েছিলেন। যেখানে বলা হচ্ছে, দু’বছর আগেই গ্যাসের বাতির যাবতীয় যন্ত্রপাতি কলকাতায় এসে যায়। খবর ১৮২২-এর। সে বছরই ‘সমাচার দর্পণ’ লিখছে, ‘ইংলন্ড দেশে নল দ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। সম্প্রতি শুনা গেল যে মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত ডাক্তার টৌস্মিন সাহেব আপন দোকানে ঐ কল সৃষ্টি করিয়াছেন। অনুমান হয় যে লটারীর অধ্যক্ষেরাও লটারীর উপস্বত্ব হইতে কলিকাতার রাস্তাতে ঐরূপ আলো করিবেন।’ কলকাতার কোথায় বাতির গ্যাস তৈরির প্রথম কারখানা করেছিল ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি, জানিয়ে রাখলেন সিদ্ধার্থদা। মহম্মদ আলি পার্কের আশপাশে। পরে সে কারখানা উঠে যায় ক্যানাল রোডে। সেই রাস্তাতেই একদিন, কারখানার মৃত্যুর অনেক অনেক বছর পরে, গ্যাসাধার তোলা-নামানোর ইস্পাতের খাঁচা চাক্ষুষ করেন বিস্ময়াভূত সিদ্ধার্থদা!

.JPG)

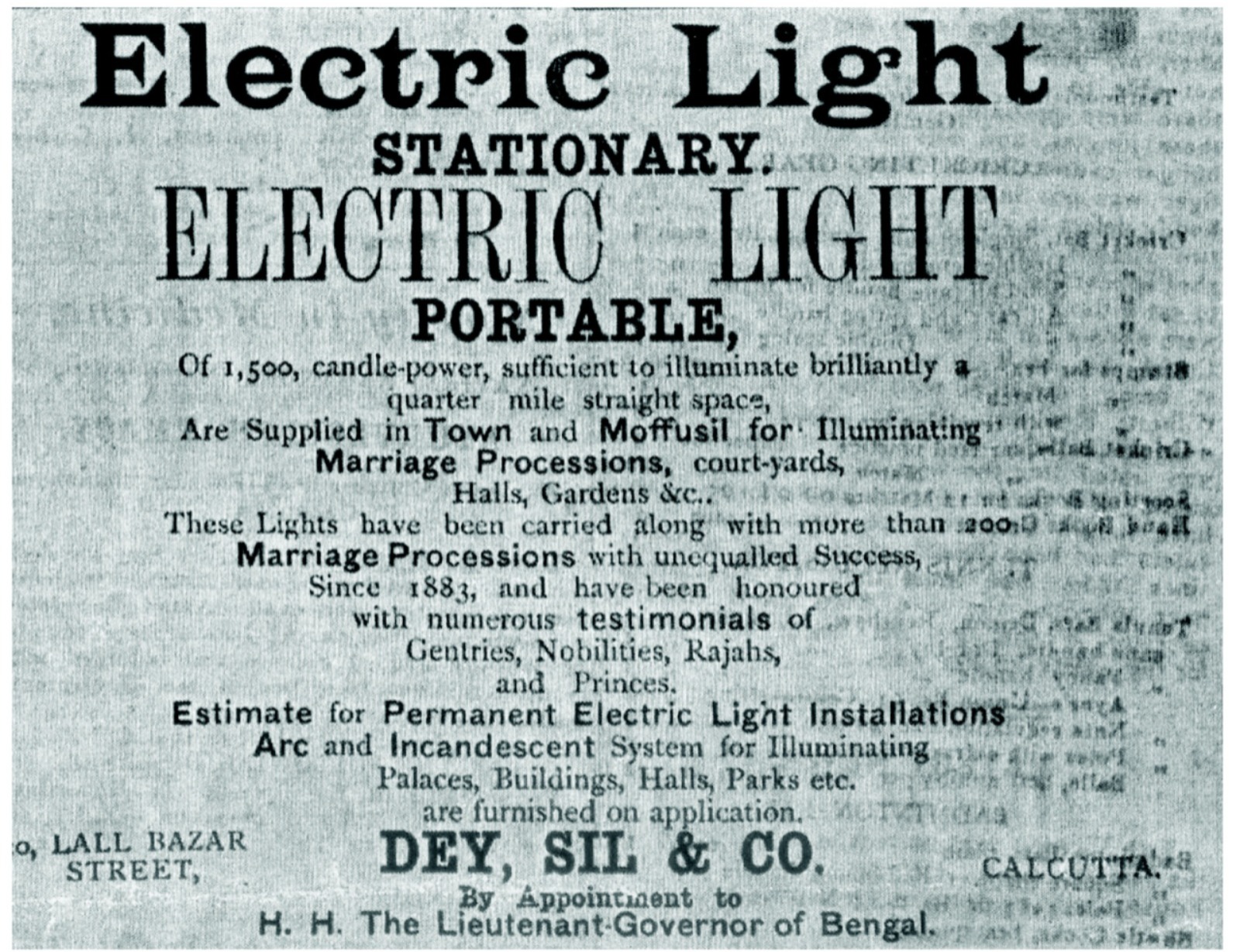

দাদা কিন্তু আরও একজন আছেন। মিত্তিরদা। তিনিও জানেন বিস্তর। তাঁর কাছেই দেখি, অন্য এক খবর। গ্যাসবাতির মৃত্যুপরোয়ানা। একদিন স্টেটসম্যান অফিসের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছেন। ঘোড়াকে দানা দিচ্ছেন কোচোয়ান। মিত্তিরদার পড়ছেন গাড়ির গায়ে সাঁটা পোস্টার– ‘বোতাম টিপিলেই আলো জ্বলিবে। তেল লাগিবে না। গ্যাস লাগিবে না। কলিকাতা শহরে আলোর বন্যা বইয়ে দিব আমরা। নামমাত্র খরচে দিনকে রাত করিয়া দিবার আয়োজন হইয়াছে।’ মুটে বাতিওয়ালারা পড়তে জানেন না। জানেন না, সেদিন এল বলে, পোস্তায় আবার ঝাঁকি বইতে হবে। বালক রবির কথা মনে পড়েছিল কবীন্দ্রের। রেড়ির তেল থেকে গ্যাসের বাতি– কী না দেখছে শহর। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে, কেরোসিনের আলো জ্বলা বাতির তেজ ছিল নাকি বেশি। গ্যাসের বাতির থেকেও। বিদ্যুতের বাতি দেখে কিছু কি বলেছিলেন? তাঁরও কি মনে হয়নি, নতুন যুগের বাতি টক্কর দেবে চাঁদের আলো-কে? যে হুতোম দেখেছিলেন, বগলে মই নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছেন লোকটা, যে কিনা মই বেয়ে ওঠা রঘুরামের মতো কেউ, চাবি ঘুরিয়ে চালু করছেন গ্যাস, যাঁর সাঁঝবাতির শৈশব কেটেছে চোখ পিটপিট করে ঠাকুমার মুখে রাক্ষুসে গল্প শুনে, তাঁর তো বিজলিবাতির বন্যায় ভেসে যাওয়ার কপাল হয়নি, তেমনটা হলে তাঁরও নিশ্চয়ই ইসরাইলের মতো মন খারাপ হত ঠাটারিবাজারে কেরোসিন বাতির সামনে সাত ফুট ল্যাম্পপোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে। জানতে চাইতেন, ‘কেমন আছ?’

– ‘আছি তবে আমি অনেক লম্বা ছিলাম। আমার সাত ফুট রয়েছে মাটির তলায়।’

– ‘কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেই তোমার খোঁজে ছিলাম।’

– ‘ওখানে আমার রক্তের সম্পর্কের কাউকে দেখতে পেয়েছিলে?’

– ‘পেয়েছিলাম। গ্যাস নয় কুপির বাতি। কেরোসিনেরও।’

ইজরাইলের দ্যাশের এক কবি সূর্যডোবার বেলায় প্রতিদিন গলির মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছেন। বাতিওয়ালা মই বেয়ে উঠবেন। ফতুয়ার পকেট থেকে কী একটা বের করবেন, তারপরে গলিতে আলোর কলি, কবির মনে হবে, যেন কোনও জাদুকর সন্ধের বোঁটায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন আলোর ফুল, আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে। কবির তখন বাতিওয়ালাকে বলতে ইচ্ছে হত–

বাতিঅলা করছো তুমি

কী যে মজার কাজ।

পরিয়ে দিয়ে সাঁঝের গায়ে

আলো-জরির সাজ।

কবির ছন্দপতন হওয়া কী এমন ব্যাপার! সেটা এপ্রিল। বছর ঘুরলেই উনিশ শতক। ততদিনে এ শহরের কেউ কেউ জেনে গিয়েছেন, ‘ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে কলিকাতা নগরীতে বিদ্যুতের আলো চালু করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবে মেসার্স কিলবার্ন এ্যান্ড কোং। বিদ্যুতের আলোর জন্য কর্পোরেশন এক লক্ষ স্টার্লিং পাউন্ড খরচ করিবে। আট হাজার বাতির জন্য মেইন বসানো হইবে। বাতির সংখ্যা দু’লক্ষ পর্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইতে পারে। আপার ও লোয়ার সার্কুলার রোড, স্ট্র্যান্ড রোড ও চিৎপুর অঞ্চলে আলোর ব্যবস্থা করা হইবে। আপাতত স্ট্র্যান্ড রোড, আপার ও লোয়ার চিৎপুর রোড, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, উড স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, বহুবাজার স্ট্রীট, ধর্মতলা স্ট্রীট পার্ক স্ট্রীটের কিয়দংশ, রাসেল স্ট্রীট ও লাউডন স্ট্রীটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে।’

তাতে কী যে আনন্দ গগন ঠাকুরের। তিনি নিজের বাড়িতেও গলায় মালা পরিয়ে আসন পিড়িঁ পেতে বিজলির আলো বসিয়ে নিয়েছেন। তাঁরই এক মেয়ে জানিয়ে গেলেন, বাড়ি ছেঁদা করে ঘরে তার ঢোকাতে ভয় পাচ্ছিল বাঙালি। যদি শক্ লাগে! ‘শক্’ কবির মনেও লেগেছিল। আলোয় চোখ ধাঁধানো রাজপথে কবিতারা আর মনের দরজায় কড়া নাড়বে না ভেবেছিলেন। যেমনটা অশরীরীরাও বেপাত্তা হয়ে গেল। হরিহরবাবুরা কখনও আর খুঁজে পাবেন না ভূত-সদৃশ কোনও বাঙালির ‘রেতের’ ছড়া–

আজকাল, কলকাতাতে বড়ই সুখ

দেখ্তে পাচ্চি ভাই।

সব, রাস্তা ঘাটের শৃঙ্খলাতে বলিহারী যাই।।

রাত্রিতে গ্যাস্ লাইট জ্বাল,

আর অন্ধকার নাই। অন্ধকার রাত্রে দিনের

মত চলে যাই।।

নিখিলবাবু বলেছিলেন, ময়দানের রাস্তার ধারে ধারে খুঁটির কাজ করছে যে স্তম্ভগুলো, তা নাকি আসলে দেউল কামান। তাদের খসখসে গায়ে কান রাখলেই জানা যাবে, ‘পতিত গমের ক্ষেতে রাজ ও রাজ্য হারাবার’ কাহিনি। কিন্তু এখন যুদ্ধের গল্প শোনার সময় মোটে নেই। আমাকে এখন ফোন করতে হবে। মানিকতলার বন্ধুকে। চাঁপাতলার শত্রুকে। হ্যারিসন রোডের আধবুড়ো পাবলিশারকে। ওখানে কোনও পুরনো গ্যাস বাতির খুঁটি দেখেছে ওরা? হদিশ দিলেই ছুটব। কান পাতব। কথা বলব। খুঁটিও বলবে।

– ‘তোমাদের হ্যারিসন রোড, এই পথে হেঁটেছে ব্যোমকেশ, চিনতে তাকে?’

– ‘না হে, কত লোক হাঁটছে, আমায় কি নাম বলে বলে যাচ্ছে কেউ? তবে জেনে রেখো বিজলি বাতির তাগদ অনেক বেশি জেনেও আমরা বিদায় নিই কেউ কেউ চায়নি।’

চায়নি যে আমিও শুনেছিলাম। গ্যাস বাতি আসার সময়ও জগন্নাথ সরকার ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই ‘ট্যাক্সি’ (ট্যাক্স) বাড়ানোর ফন্দি। খুঁটিদের বলার জন্য আরও কত কী ভেবে রেখেছিলাম। চিৎপুরে কোনও গ্যাস বাতির প্রাচীন খুঁটি পেলেই, জানতে চাইতাম, তার নাকের ডগা দিয়ে চলে যাওয়া সেই রাজাবাবুর বিদ্যুৎ আলোয় মোড়া শোভাযাত্রার কথা মনে আছে কি না। আমার পাতা-কান শুনতই নির্জন-স্বগতোক্তি, ‘আমারও বেশ লেগেছিল দেখতে। কিন্তু ভাবিইনি ওই চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকেই একদিন আমরা ঝলসে যাব।’

– ‘অথচ দেখো, লোকে শক-এর ভয় পেল কত। কেন ঘর ফুটো করে ‘তার’ ঢুকতে দেবে! কেউ কেউ তবু বিদ্যুৎ মেনে নিল শুধুই পাখার জন্য। পাঙ্খাপুলার পুষতে পারে সায়েবরা। নিকিরিটোলার ভাতঘুমের বাঙালির সে সামর্থ্য মোটে নেই। তাই সে সস্তায় ইলেকট্রিক ফ্যান নিয়ে নিল। আলো জ্বালল প্রদীপে।’

তখনও যেন খুঁটিতে কান লাগিয়ে ঠায় আমি। মনে হল আমার কথা শুনতে শুনতে দু’-চারবার ‘আজ্ঞে-আজ্ঞে’ করে হেলে উঠল সে। কিন্তু এসব তো আমি মনে মনে ভেবে মরছি। চাঁপাতলার শত্রু বলল, হাড়কাটা গলি ভেদ করে তাকে দুধ আনতে পাঠানো হত রোজ সকালে। গলি থেকে বেরিয়েই একধারে কালীমন্দির, অন্য ধারে, রাস্তার কলের পাশেই তেমনই পুরনো একটা খুঁটি দেখতে পেত। খুঁটির মাথায় স্ফটিকের মতো আঁধার। আলো নেই। তাকে মুড়ে আছে শ্যাওলা। কিন্তু এখন নিশ্চিহ্ন। খুঁটি, আঁধার সব। সেই প্রকাশক, মানিকতলার বন্ধু, চাঁপাতলার শত্রু, বাগবাজারের ফুলুরি বিক্রেতা– কেউ তেমন কোনও খুঁটি দেখেনি। তা হলে কোথায় গেল তারা, এত আলোতেও কেন পাচ্ছি না খুঁজে?

এই তো আছে!

দামুদা-র নির্দেশ শিরোধার্য করলাম। পাতা ওলটাচ্ছি কর্পোরেশন-অ্যালামনাকের। উনি বললেন, সেসব পড়ে একটা মন-গড়া ইন্টারভিউ বানিয়ে নিন। তো, নিলাম বানিয়ে। আরও একটা। ঠিক মনগড়া কিন্তু নয়। কারণ মিথ্যে কথা মোটে বলছি না। সত্যি কথাই বলছিল ‘মুটে’ বাতিওয়ালা ধনপতি, ‘সে এক দিন ছিল বটে। সায়েবদের কী সাঙ্ঘাতিক কড়াকড়ি। বৈকাল হল কি হল না, ঘড়ির দিকে চেয়ে থাকতুম। সন্ধ্যা ছয় দণ্ডের আগে আলো জ্বালাতে হবে। নইলে বাবুরা কেবল হোঁচট খাচ্চেন। পাটকাটিও পাওয়া যেত না সস্তায় যে তা ধরিয়ে বাবু হাঁটবেন। তবে শীতে জলদি জলদি সাঁঝ নামত বলে আগেই গ্যাস ধরাতুম। পরদিন সূর্য উঠতে না উঠতে আলো নেভাতে দৌড়ুচ্চি। ভোর ছ’টার আগে কাজ সারতে হবে। ওই আলো জ্বালিয়ে আটা কেনার অনেকটা টঙ্কা হয়ে যেত বাবু।’ টঙ্কা যখন বলছেন, আন্দাজ করলুম ধনপতি কটকের লোক। বা বালেশ্বর থেকে এসেছিলেন। যখন বাঙালি তাদের ‘ওড়িয়া’ বলতে শেখেনি। ধনপতির বাতি জ্বালানোটা নিশ্চয়ই এক্সট্রা ইনকাম। বাকি সময় হয়তো জগদম্বা হোটেলে মাছের মাথা দিয়ে পুঁই শাক রাঁধতেন।

– ‘আকাশে জ্যোৎস্না থাকলে নাকি, আলো জ্বালানোয় অত তাড়া থাকত না?’

– ‘আজ্ঞে হ্যাঁ। সেদিনগুলোয় আটটা বাজলে আলো জ্বলত। কলকেতাতেও। বর্ধমানে। কৃষ্ণনগরেও…।’

হ্যাঁ, কৃষ্ণনগরের বাতির কথা উত্তমবাবু বলেছিলেন বটে। অতশত মনে ছিল না। দামুদাই বললেন, ‘সবার উপরে’ সিনেমাটা আর একবার দেখে নিন। তো নিলাম দেখে। সেখানে দেখি, কাঠগড়ায় ধুন্ধুমার কাণ্ড! উত্তম সেজেছেন উকিল শঙ্কর। মিথ্যে মামলায় ফাঁসা প্রশান্তবাবুর সুপুত্র। পিতৃদেবকে বাঁচাতে সওয়ালে-সওয়ালে জেরবার করছেন সাক্ষীদের। সিনেমার বীণা রায়কে তো বটেই। ইউটিউবে ইচ্ছে করলেই সেই দৃশ্য ফিরে দেখে নিতে পারেন। যাঁদের সময় নেই অত, তাঁদের জন্য একটু কষ্ট করে চিত্রনাট্যের ওই জায়গাটার শ্রুতিলিখন করলাম। আসলে বাস্তবের কমল মিত্র, সিনেমায় যিনি বীমা কোম্পানীর কর্মী, তাঁকে বাঁচাতে মরিয়া বীণা দেবী, তিনি নাকি রাস্তার আলোয় খুনিকে দেখেছিলেন পালাতে। সিনেমায় তখন পর্যন্ত আইনি নিদানে খুনি হলেন, ছবি বিশ্বাস, উত্তমের বাবা প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ১২ বছরের জেল খাটছেন। শঙ্কররূপী উত্তমের দৌড়ঝাঁপ চলেছিল, বিচার চাই। না না, পুনর্বিচার। সেটাই তো হচ্ছে। এ বার সত্যিকারের খুনী কে, বের করার পালা…

– আ-চ্ছা বীণাদেবী, ১২ বছর আগে আপনি আদালতে হলফ করে এই আসামিকে শনাক্ত করে বলেছিলেন যে, এই সেই লোক যে হেমাঙ্গিনী খুনের অব্যবহিত পরে তার ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

– হ্যাঁ, আমি সত্যি বলেছিলাম।

– অ, আচ্ছা, সেদিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সেদিন ছিল অন্ধকার, ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, আপনি কেমন করে জানতে পারলেন যে এই আসামিই সেই লোক।

– আসামি যখন সিঁড়ি দিয়ে পালিয়ে রাস্তায় নাবে তখন রাস্তার আলোতে খু-উ-ব ভালো করে দেখেছিলাম।

– অ, রাস্তার আলোতে খু-উ-ব ভালো করে দেখেছিলেন?

– এত ভালো করে যে ভুল হতে পারে না।

– তালে আপনি বলতে চাইছেন রাস্তার আলো না থাকলে আপনি নিশ্চয়ই আসামিকে চিনতে পারতেন না।

– নিশ্চয়ই না। এত অন্ধকার ছিল, রাস্তার আলো না থাকলে মানুষই চেনা যেত না।

– (হাসি হাসি মুখে) তখন সন্ধে সাতটা না?

– (বীণা দেবীর মুখেও স্মিত হাসি) হ্যাঁ, ঠিক সন্ধে সাতটা।

– আমি যদি বলি, আপনি মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিলেন?

– না, আমি সত্যি সাক্ষী দিয়েছিলাম।

– সেদিন তখন রাস্তায় আলো ছিল না।

– সেদিন তখন রাস্তায় আলো ছিল।

– সেদিন সন্ধে সাতটার সময় রাস্তায় আলো জ্বলেনি।

– সেদিন আলো জ্বলেছিল, আর সেই আলোতে আমি খুনিকে দেখেছিলাম।

– আমি আপনাকে শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করছি বীণাদেবী, আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ করে মিথ্যেকথা বলা অপরাধ।

– হ্যাঁ, আমি সত্যি বলছি!

– (বিচারককে) মহামান্য আদালত, যেদিন হেমাঙ্গিনী খুন হয় অর্থাৎ ১০ জুন ১৯৪২, সেদিন শুক্লপক্ষ থাকার জন্য তখনকার কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাক্ট অনুসারে রাস্তায় আলো জ্বলেছিল রাত্রি আটটার পর এবং আমার কথার সমর্থনে সেদিনকার মিউনিসিপ্যাল রেকর্ডের কপি আমি মহামান্য আদালতের সামনে পেশ করছি…।

এইটুকুই থাক। বাকিটা এই আখ্যানের তল্লাটে পড়ে না। তবে শুনে-শুনে সিনেমার ডায়ালগ লিখতে গিয়ে দু’-একটা শব্দ এদিক-ওদিক হতে পারে। তার জন্য আগেই কান স্পর্শ করছি। আর ছাতি স্পর্শ করে বলে যাচ্ছি, এ হেন চিত্রনাট্যের ‘বাতি’র চরিত্র একদমই মনগড়া নয়। আপনারাই বলুন– দীনবন্ধু মিত্র, সুকান্ত ভট্টাচার্য, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, সিদ্ধার্থ ঘোষ বলে কি কেউ ছিলেন না? নিখিল সরকার? বকলমে ‘শ্রীপান্থ’ যিনি! তিনি কি কম কেউকেটা। সবাই ছিলেন। প্রত্যেকে। সত্যিই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে নেভা আলো জ্বালিয়ে যেত সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অকালে মরে যাওয়া তাঁর প্রিয় ‘কাজের’ বোনটি। কাজল মিত্র কি দেখেননি স্টেটসম্যানের সামনের সেই পোস্টার? বিলক্ষণ দেখেছিলেন। দামু মুখুজ্জেই তো অ্যালামনাক পড়তে বললেন আমায়। শামসুর রহমান নিশ্চয়ই ফতুয়া থেকে কানি বার করা বাতিওয়ালাকে গিলতেন। না হলে, কে এসে সন্ধের বোঁটায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল আলোর ফুল? খোকা ঈশ্বরকে আমিও দেখেছিলাম, রাস্তায় বাতির আলোয় এক মনে পড়া করতে। সামনে দিয়ে বিয়ের প্রসেসন যাচ্ছিল, খেয়ালই করল না ছেলেটা। আর দেখেছিলাম মণীশ ঘটকের মতো ঢলা পায়জামা পরা ঢ্যাঙা একটা লোককে। দিব্যি সে গ্যাসবাতির আগুনে, সিগ্রেট ধরিয়ে হারিয়ে গেল খালাসিটোলার ভিড়ে। কে বলেছে ‘রাতি’ নাই, মলিন হয়েছে বাতি?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved