‘‘সুলতানা’জ ড্রিম’’-এ মেয়েরা রাষ্ট্র চালায়, আর পুরুষরা হেঁশেল ঠেলে। এটা মনে করলে চলবে না যে, রোকেয়ার নারীবাদে অবরোধ থেকে বেরনো মানে নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকা উল্টে যাওয়া। খেয়াল করতে হবে, রোকেয়া সারাজীবনে ‘‘সুলতানা’জ ড্রিম’’ বাংলায় অনুবাদ করেননি। কারণ আসলে রোকেয়ার যখন মুসলমান মেয়েদের অবরোধ থেকে বেরনোর পক্ষে সওয়াল করছিলেন, চারিদিকে এই একই আশঙ্কা ছেয়ে গিয়েছিল যে, তাহলে কি মদ্দলোকেরা এবার সংসার চালাবে আর বিবিরা যাবেন গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে? ‘পাসকরা মাগ’, ‘কলির বৌ’, ‘হাড়জ্বালানি বৌবাবু’– এই সময়ে বইয়ের বাজার কম লাভ করেছে এরকম শত শত প্রহসন ছাপিয়ে?

আমরা অন্যের জমি গ্রাস করি না। কোহিনুরের থেকে হাজার গুণে উজ্জ্বল হলেও সেই হিরের জন্য আমরা মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত হই না। ময়ূর সিংহাসনের শাসকের সঙ্গেও আমরা লড়তে যাই না। আমরা বরং জ্ঞানের সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাই আর সেখান থেকে খুঁজে আনি দুর্লভ মণি। প্রকৃতি অকৃপণভাবে আমাদের জন্য তার ভাণ্ডারে জমিয়ে রেখেছে। প্রকৃতির সেই উপহার আমরা আকণ্ঠ উপভোগ করি।

সুলতানাকে এই কথা বলেছিলেন এক অজানা মহিলা, তার বাসভূমি লেডিল্যান্ডের নারীদের বিষয়ে। এই মহিলা সুলতানার স্বপ্নে না কি কল্পে এসে দেখা দিয়েছিলেন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর লেখা ‘‘সুলতানা’জ ড্রিম’’ গল্পে।

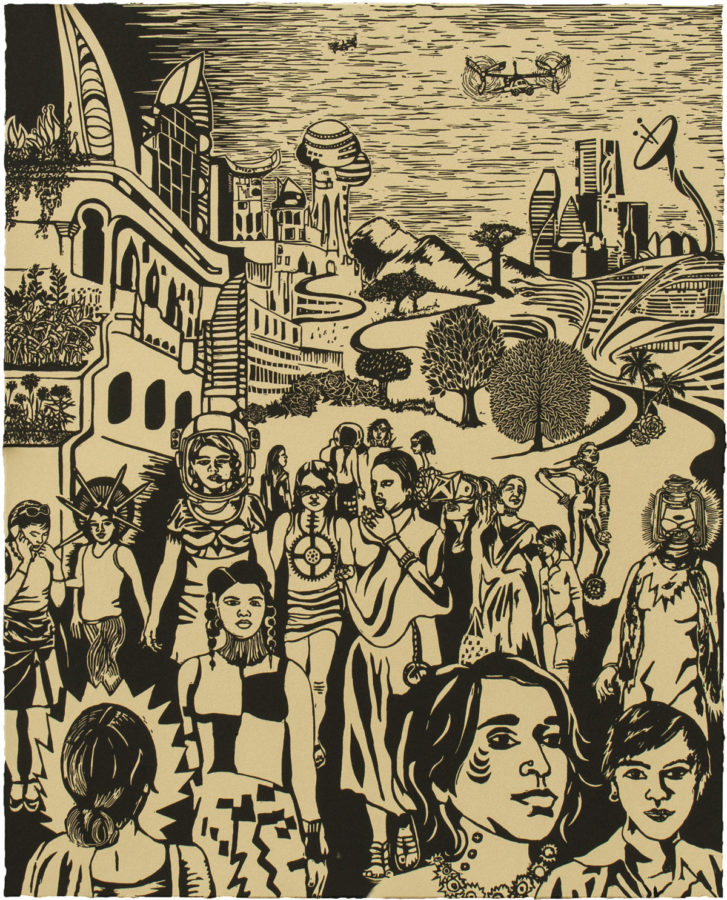

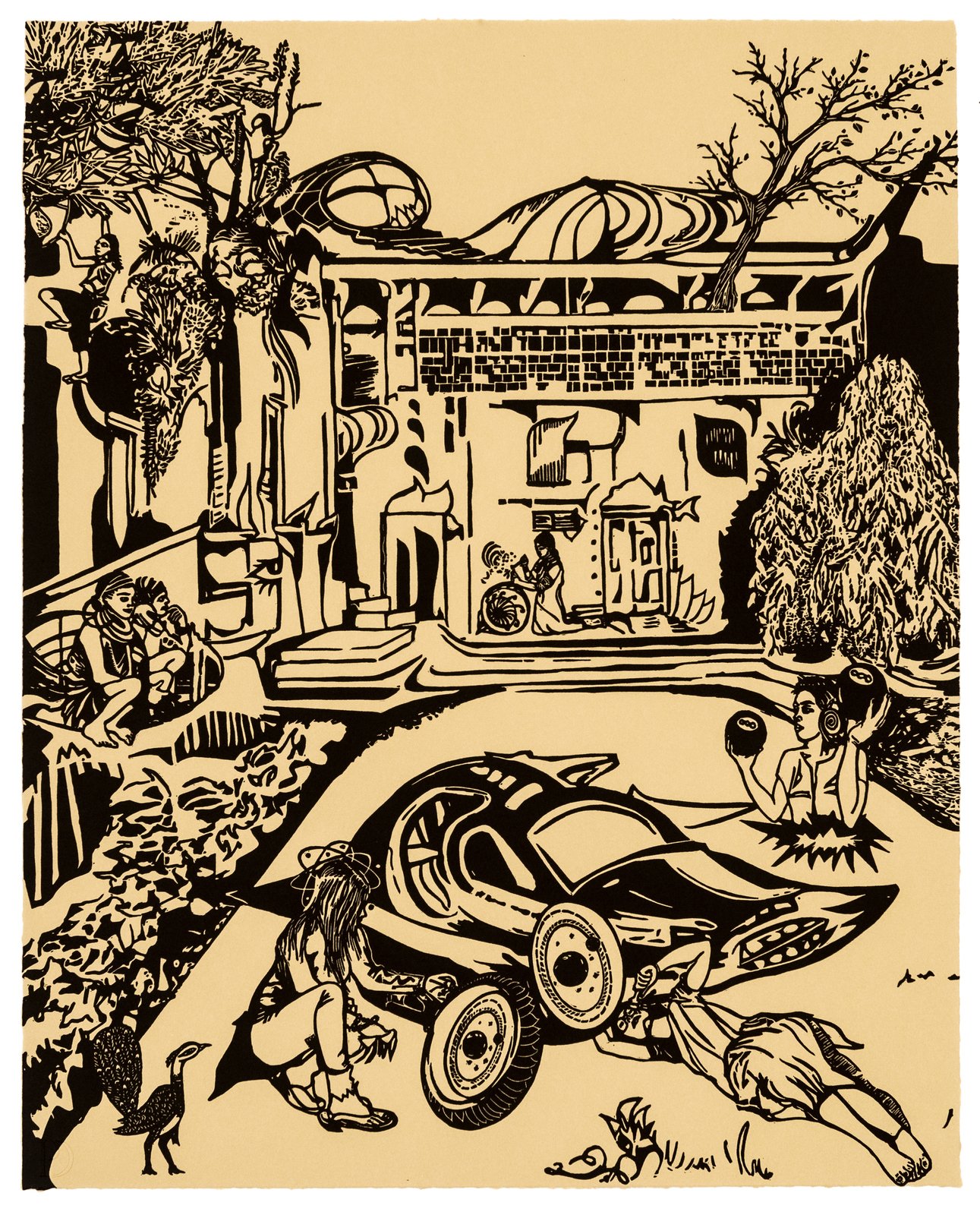

১৯০৫ সালে মাদ্রাজের ‘দ্য ইন্ডিয়ান লেডিজ’ পত্রিকায় ছাপা হওয়া এই গল্পটি প্রথম নারীবাদী ইউটোপীয় আখ্যানও বটে। যেখানে, লেডিল্যান্ডে, মহিলা-পুরুষের দুনিয়া, ঘর ও বাহির উল্টে গেছে। মহিলারা রাষ্ট্রচালনা থেকে বিজ্ঞান গবেষণার কাজ করছেন বাইরের জগতে, আর পুরুষরা মগ্ন অন্দরমহলে গেরস্থালিতে। প্রথমে মনে হতে পারে মহিলাদের শাসক ও পুরুষকে রক্ষাধীন করে তুলে এ বোধহয় একটা একপেশে ক্রুদ্ধ প্রতিশোধের গল্প। বিশেষত যখন বেগম রোকেয়া সারাজীবন তাঁর প্রবন্ধে, সাহিত্যচিন্তায়, সমাজ সংস্কারমূলক কাজে কীভাবে মুসলমান সমাজের পিতৃতান্ত্রিকতার নিগড়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মহিলারা ‘দাস’ হয়ে থাকার নিরলস ও কঠিন সমালোচনা করে গেছেন। ভেবে নেওয়াই যায় যে, এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ন্যায় সহজে পাওয়া সম্ভব নয়– এই বুঝে নিজের মতো করে কোনও একটা ন্যায়বিচারের দিগন্ত দেখাচ্ছেন তিনি ‘‘সুলতানা’জ ড্রিম’’-এ। কিন্তু ‘‘সুলতানা’জ ড্রিম’’ স্বপ্নের চেয়েও বেশি কিছু। যেমন বেগম রোকেয়ার তীব্র প্রতিবাদী সমালোচনা থেকে ধর্ম/সাবেকি সমাজ বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্বের থেকে আরও বেশি কিছু পাওয়ার থাকে। শরিয়তি ইসলামি রক্ষণশীলতা ও প্রতিস্পর্ধী নারীবাদী বয়ানের দোরোখা ধাঁচার অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার থাকে।

রোকেয়া ‘‘সুলতানা’জ ড্রিম’’ লিখেছিলেন ইংরেজিতে। তাঁর বাকি প্রায় সমস্ত লেখাই প্রমিত বাংলায় রচিত। যা ততদিনে বাঙালি মুসলমানের আধুনিক মননচর্চার মাধ্যম হিসেবে গৃহীত। ‘‘সুলতানা’জ ড্রিম’’ একটি ইউটোপীয় আখ্যান। ইউটোপিয়া ব্যক্তির বদলে একটা সমাজের, একটি শ্রেণির অবরুদ্ধ চাপা পড়া ইচ্ছেকে আশার বয়ানে উন্নীত করে। সেজন্য রোকেয়ার জীবন আদতে একক জীবন নয় কোনও। তা ওই সময়ের অন্য অনেক মুসলমান ভদ্রমহিলার অবরোধের নিগড় থেকে বেরিয়ে আসার অত্যুজ্জ্বল দস্তাবেজ। সেই সময়ে উঠে আসা অনেক স্বরের প্রতিনিধি তাঁরা। যদিও তাঁদের সব স্বর এখনও অবধি অশ্রুত। তাঁদের জীবনের নানা প্রতিস্পর্ধী মোড়ে আলো ফেলা এখনও বাকি রয়ে গেছে।

রোকেয়ার জন্ম হয় রংপুরের ১৮৮০ সালে, রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী পরিবারে। এই সময় থেকেই উর্দু না তৎসম বাংলা– কী হবে বাঙালি মুসলমানের ভাষা সেই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় বঙ্গদেশের বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে। ‘উর্দুওয়ালা’রা ছিলেন কলকাতার তথাকথিত শরিফ ফারসি ও উর্দুভাষী মুসলমানরা। রোকেয়ার বাবা জহির মহম্মদ আবু আলি সাবেরের মতো জেলার জমিদার শ্রেণির বেশ কিছু অংশও উর্দুপন্থী ছিলেন। তাঁরা উর্দু ভাষার ব্যবহার করে নিজেদের শরিফ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রোকেয়ার দাদারা পড়তেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে, সেখানের মেয়ারাজুদ্দীন আহমেদের মতো আরবি-ফারসির অধ্যাপকরা ক্রমে তৎসম বাংলায়ও লিখতে শুরু করেন। যোগ দেন ‘সুধাকর’ পত্রিকায়। সুধাকর-এর সম্পাদক শেখ আব্দুর রহিম, হানাফি সংস্কারক মুনশি নইমুদ্দীন কে না শামিল হন বাঙালি মুসলমানের ধর্মচর্চা ও আধুনিক সন্দর্ভের মাধ্যম হিসেবে তৎসম বাংলাকে প্রস্তুত করতে! যদিও সুধাকর-সম্পাদক ও তাঁর সহযোদ্ধারা স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে সদর্থক আলোচনা এড়িয়েই গেছেন, কিন্তু রোকেয়ার দুই দাদা বাবার সাবেকি পিতৃতান্ত্রিক রক্ষণশীলতা ও উর্দুবাদিতার বিপক্ষে গিয়ে রোকেয়া ও তাঁর দিদি কামরুন্নেসাকে বাংলা ও ইংরেজি শেখাতে শুরু করেন। কিন্তু বইপত্রের প্রতি করিমুন্নেসার তীব্র আগ্রহ দেখে তড়িঘড়ি তাঁকে দেলদুয়ারের জমিদারের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয়। করিমুন্নেসা ও রোকেয়া– দুই বোনই সহজাত ভাবে প্রশাসনিক দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। দু’টি পুত্র সন্তান নিয়ে মাত্র ২৩ বছরে বিধবা হওয়া করিমুন্নেসা জমিদারি তত্ত্বাবধান করতে শুরু করেন। আর রোকেয়া ২৯ বছর বয়সে তাঁর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁর নামে প্রথমে তাঁর কর্মস্থল ভাগলপুরে, তারপরে কলকাতায় ফিরে এসে ১৯১১ সালে মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল’। জনা ১১ ছাত্রী নিয়ে শুরু হলেও চার বছরের মধ্যে আটগুণ হয়ে যায় ছাত্রীসংখ্যা! উর্দু ছিল পড়ানোর মাধ্যম। যা শুরু থেকেই করতে পারেননি বলে হতাশায় ভুগছিলেন রোকেয়া, সেই বাংলা ভাষাও পড়ানো শুরু হয় কয়েক বছরের মধ্যে।

এখানে একটা কথা খেয়াল করার। এতাবৎকাল রংপুরে ও তারপরে ভাগলপুরে উর্দুভাষী পরিমণ্ডলে থাকা রোকেয়া আসলে সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাভাষী মুসলমান ঘরের মেয়েদের লেখাপড়ার কথা আর তাদের মানসিক উন্নতির কথা ভাবছিলেন। তাদের পারিবারিক আর সামাজিক স্তরে দক্ষ করে তোলার কথা ভাবছিলেন। জনপরিসরে মানুষের সংবেদনশীলতা গড়ে তোলার জন্য যা যা তখন উপায়, পত্রিকা, সভা-সমিতি বা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা– সব কিছুর মধ্যে দিয়েই তিনি নিজের কথাগুলি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। মুসলমান সমাজে যে কোনও পত্রিকাতেই কিন্তু মহিলাদের লেখা ছাপা হত না, সেই পত্রিকা অন্যথা যতই সামাজিক ভাবে ও বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নির্মিতিতে সদর্থক ভূমিকা নিক না কেন! বা হিন্দু জাতীয়তাবাদী হেজিমনি সমন্বিত বাঙালি সমাজে দিক বদলকারী ভূমিকা নিক না কেন। অন্যদিকে যে পত্রিকাগুলিতে মহিলাদের স্বর উঠে আসছিল, তার মধ্যে ‘নবনূর’ ও ‘মহিলা’-য় রোকেয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি ছাপা হয়। রোকেয়া সেখানে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোয় মহিলাদের অবনমনের কারণগুলি ক্ষুরধার আলোচনা করেন। ‘মতিচুর’ (১৯০৫) বইয়ের প্রবন্ধগুলির মধ্যে ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’, ‘অর্ধাঙ্গী’, ‘বোরকা’, ‘গৃহ’ তার আগেই ‘নবনূর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সেই সময়ে মুসলমান সমাজের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে আঞ্জমানগুলির ভূমিকা অসামান্য। যদিও লাহোর ও আলিগড়ে মহিলাদের আঞ্জমান ছিল, বঙ্গদেশে মহিলাদের আঞ্জমান সেভাবে ছিল না। আর প্রতিষ্ঠিত আঞ্জমানগুলিতে, বলাই বাহুল্য, মহিলাদের উপস্থিতি ছিল না। রোকেয়া তখন নিজেই আরও ৩৫ জন মুসলমান ভদ্রমহিলাকে জড়ো করে শুরু করেন আঞ্জমান-ই-খাওয়াতীন-ই-ইসলাম। সেখানে অতি সাধারণ ঘরের মুসলমান মেয়েদের সীবন শিক্ষা আর গেরস্থালির কাছে নিপুণ হয়ে ওঠার শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এ-ও কি ইউটোপিয়াকে নিজের হাতে তৈরি করা নয়? যেমন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে করেছিলেন। আর সাবিত্রী দেবী ফুলে করেছিলেন পুণেতে ‘অচ্ছুৎ জাতি’-র মেয়েদের জন্য স্কুল খুলে আর নিরাশ্রয় নিপীড়িত মহিলাদের জন্য আশ্রম বানিয়ে? নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে ও আধুনিক জীবনে কার্যকর হতে কিছু বিশেষ দক্ষতা মেয়েদের আয়ত্ত করা উচিত বলেই রোকেয়া মনে করতেন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলেও লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেলাই, হাতের কাজ, গৃহবিজ্ঞানের ক্লাস থাকত। কারণ গৃহ ছিল রোকেয়ার কাছে নারীর নৈপুণ্যের জায়গা। যেমন কৃষ্ণভাবিনী দেবী ইংল্যান্ড গিয়ে দেখে-শুনে এদেশে প্রসূতির দুরবস্থা আর তার প্রতিকার নিয়ে লিখেছিলেন, রোকেয়াও তেমনই গর্ভবতীর স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও শিশুপালন নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। ১৯২০-তে এক শিশুদের নিয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত মায়েদের যে পরামর্শ দেন, তা থেকে বোঝাই যায় যে, তিনি সেই সময়ের মেডিক্যাল জার্নাল রীতিমতো পড়তেন। এবং শুধু তিনি একা নন। কিছু বছর পরেই ‘সওগাত’ পত্রিকায় ‘শিশু পালন’ নামে প্রবন্ধ বেরতে থাকে, লেখেন আখতার মহল, সৈয়েদা খাতুন প্রমুখেরা।

কিন্তু সমাজ হিন্দু হোক, বা মুসলমান– নারীর এই অবরোধ থেকে বেরিয়ে নিজের স্বর খুঁজে পাওয়া ও এই বিপুল পৃথিবীতে নিজের জায়গা তৈরি করাকে কোথাওই সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখা হয়নি। আর বেগম রোকেয়া তো সেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবদমন ও তার কারণগুলি আলোচনা করতে কখনও দ্বিধা বোধ করেননি। আর সেই আলোচনায় পাঠিকাকে সম্বোধন করেন তিনি, ‘পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোন দিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর জগতে আমরা কি? দাসী! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি?’ এখানে দু’টি জিনিস খেয়াল করার। প্রথমত ছাপার হরফে ‘পাঠিকা’ হিসেবে ডাক দেওয়ায় মুসলমান ভদ্রমহিলা সরাসরি এসে পড়লেন বাংলার জনপরিসরে, তার একজন সদস্য হিসেবে। এবং তাঁদের সঙ্গে রোকেয়ার সরাসরি কথোপকথনে তৈরি হল ভগিনীত্ব, অর্জিত হল পারস্পরিক বিশ্বাস। যাকে তাঁদের এই আধুনিক জীবনের প্রবণতা বলে বুঝতে অসুবিধে হয় না। রোকেয়ার লিখন সাধারণতই মেধাবী ও বিশ্লেষণাত্মক, কিন্তু ঝরঝরে, আবেগময় ও প্রত্যক্ষ। মননের ও সাহিত্যের আধুনিকতার চলন ধরা পড়ে সেখানে। নারীবাদী সাহিত্যের উদ্বোধন হয়। সেই আধুনিকতার একটা চূড়ান্ত রূপ সুলতানা’জ ড্রিম। বাংলা ভাষার প্রথম নারীবাদী কল্পবিজ্ঞান কাহিনি। যে সময় ‘আদর্শ বালিকা’, ‘নেক বিবির কেচ্ছা’ (কিসসা), ‘পতি ভক্তি’ এই ধরনের পুস্তকমালায় সুশীলা ও গৃহলক্ষ্মী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল মুসলমান ঘরের মেয়েদের, তাদের পর্দানশীন রাখার জন্য, দেওয়া হচ্ছিল হাজারও যুক্তি ধর্মের নামে। রোকেয়া তো সাফ বলে দিয়েছিলেন, ‘মেয়েরা পদানত ঈশ্বরের ইচ্ছায় নহে।’ ‘আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ’ ধর্মের সামাজিক বিধানকে ‘ঈশ্বরের আদেশপত্র’ হিসেবে সাজিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, ‘মহম্মদীয় আইনে মেয়েরা উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমরা পাইনা।’

অবশ্যই নারীর মুক্তিকামী বয়ান পেশ করার জন্য রোকেয়াকে অনেক সামাজিক প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়। গৃহে নারীর অবরোধকে আঘাত করে রোকেয়া যখন লেখেন ‘অলংকার না ব্যাজ অফ স্লেভারি?’ তার পাল্টা আক্রমণ আসতেই থাকে। কোনও এক মহিলার চিঠি ছাপা হয় ‘মোহাম্মদী’ পত্রিকায়, ‘এজলাসে কোট পরে তকরার করার থেকে গৃহলক্ষ্মী হওয়াতেই মেয়েদের মোক্ষ।’ রোকেয়ার নারীর অবরোধ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সম্ভাবনা যাচাই করার প্রস্তাবে কী পরিমাণ টিটকিরি ও বক্রোক্তি এসেছিল, তা পত্রিকায় পত্রিকায় প্রবন্ধে ও ছাপা হওয়া চিঠিতে সবিশেষ বোঝা যায়। কিন্তু রোকেয়া তো দমবেন না। ১৯২৮-এ ‘অবরোধবাসিনী’-তে এক স্বাদু রচনায় রোকেয়া পর্দাপ্রথার ভয়াবহ কুফল নিয়ে আবারও লেখেন। দেখা যায় যে, পর্দা বাঁচাতে মুসলমান ঘরে যা যা নিষ্ঠুর আর অযৌক্তিক ঘটনা ঘটে চলে তার খতিয়ান রোকেয়া এবার অবরোধবাসিনী-তে দেন রম্যরচনার আঙ্গিকে। কীভাবে পাঠককে কলমের কৌশলে টেনে রেখে আসল কথাগুলো তার মনে গেঁথে দেওয়া যায়, মুসলমান ঘরে পর্দানশীন বিবিদের বিড়ম্বনাকে দরদি মনে কিন্তু বিব্রত না হয়ে পেশ করা যায়, তার এক বুদ্ধিদীপ্ত উদাহরণ ‘অবরোধবাসিনী’।

‘‘সুলতানা’জ ড্রিম’’-এ মেয়েরা রাষ্ট্র চালায়, আর পুরুষেরা হেঁশেল ঠেলে। এটা মনে করলে চলবে না যে, রোকেয়ার নারীবাদে অবরোধ থেকে বেরনো মানে নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকা উল্টে যাওয়া। খেয়াল করতে হবে, রোকেয়া সারাজীবনে ‘‘সুলতানা’জ ড্রিম’’ বাংলায় অনুবাদ করেননি। কারণ আসলে রোকেয়া যখন মুসলমান মেয়েদের অবরোধ থেকে বেরনোর পক্ষে সওয়াল করছিলেন চারিদিকে এই আশঙ্কা ছেয়ে গেছিল যে, তাহলে কি মদ্দলোকেরা এবার সংসার চালাবে আর বিবিরা যাবেন গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে? ‘পাসকরা মাগ’, ‘কলির বৌ’, ‘হাড়জ্বালানি বৌবাবু’– এই সময়ে বইয়ের বাজার কম লাভ করেছে এরকম শত শত প্রহসন ছাপিয়ে? ‘মেয়েদের পার্লামেন্ট’ এই নকশায় মেয়েরা রাষ্ট্র চালাচ্ছে দেখিয়ে সে কী অপমানসূচক রগড়! হয়তো রোকেয়া এই প্রহসনটি পড়েই লেডিল্যান্ডে মেয়েদের চালানো এক ভিন্নতর রাষ্ট্রের গল্প বলেন। যেখানে পুরুষকে পদানত করা অভিপ্রায় নয়। বরং রাষ্ট্র ও জ্ঞানকে পৌরুষ থেকে মুক্ত করার এক নারীবাদী যাত্রা।

আজ বেগম রোকেয়ার জন্মদিন। আজকের দিনে বাংলাদেশে পালিত হয় ‘রোকেয়া দিবস’। আমরা যেন মনে রাখি, রোকেয়া জীবনের অধিকাংশ সময় কলকাতায় কাটিয়ে গিয়েছেন। আজ তাঁর শিক্ষাকে স্মরণ করে তাঁর নামে ছোট ছোট জনদরদি প্রতিষ্ঠান কীভাবে প্রান্তিক মহিলা ও কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে, তাদের ক্ষমতায়ন ঘটাচ্ছে কলকাতা শহরের প্রান্তে বা বীরভূমের গ্রামে, আমরা যেন সেই বদলগুলিও একই সঙ্গে খেয়াল করি, শামিল হই।

……………………

রোববার.ইন-এ পড়ুন ঈপ্সিতা হালদার-এর অন্যান্য লেখা

……………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved