তপোব্রত ঘোষ, সুশোভন অধিকারী, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সৌভিক দে, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানুজ মুখোপাধ্যায়। সাতজন এমন প্রাবন্ধিকের লেখা এই সংখ্যায় রেখেছেন সম্পাদকরা, যাঁদের লেখার মেধাবী ধার-ভার নিয়ে বাঙালি পাঠকবর্গের সন্দেহ থাকার আলোচনা ওঠে না। তাঁরা প্রত্যেকেই পরীক্ষিত। কিন্তু তাঁদের বর্তমান পত্রিকায় যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তাদের স্বাতন্ত্র্যের দিকগুলো অদৃষ্টপূর্ব, আস্বাদবাহী।

সম্প্রতি বঙ্গীয় বিদ্যাচর্চার আদালতে খুব তর্ক উঠেছে ‘সম্পাদনা’ নামক কৃত্যটির পরিসর নিয়ে। চলছে সওয়াল, পাল্টা সওয়াল। কাকে বলব সম্পাদনা! সে কি সত্যিকারের ইংরেজি এডিটিং-এর বঙ্গ সংস্করণ হয়ে উঠেছে? ‘সম্পাদনা’ কথাটা কি ‘এডিটিং’ বিষয়টার প্রকৃত প্রস্তাবে সঠিক পারিভাষিক বিকল্প বলা চলে? অ্যাকুইজিশন এডিটিং, কপি এডিটিং, কনটেন্ট এডিটিং, বুক এডিটিং এর মতো শ্রেণিকৃত বৈচিত্র কি বাংলা ‘সম্পাদনা’ কথাটার মধ্যে আত্মপরিচয় রাখার সুযোগ পায়? এমনতর অনেক প্রশ্ন দেরিতে হলেও উঠছে।

‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ গ্রন্থে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদকের চার অর্থ নির্দেশ করেছেন– ১. সাধক, কারক, ২. কার্য্যনির্ব্বাহক, অধ্যক্ষ, ৩. গ্রন্থের সংকলয়িতা ও সংস্কারক, ৪. সংবাদপত্রের লেখক ও পরিচালক। এখন এই অর্থ নির্ণয় বিলেতের এডিটিং-এর সঙ্গে লাগসই কি না, সেই তর্ক জাগরূক হয়েছে। এডিটিং বলতে কোনও লিখিত বস্তুকে সংগ্রহ করে পাঠকের সামনে আনার যে সাধনাকে বোঝায়, বাংলা প্রকাশনা সংস্থাগুলি সেই সাধনাকেই অনেক ক্ষেত্রে সম্পাদনার একমাত্র ডাইমেনশন স্থির করে শান্তিতে ফর্মা ছাপছেন। এখানে সংকলকও প্রচ্ছদে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন ‘সম্পাদক’ হিসেবে। প্রকাশকের তা নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই। নামের ভারে বা লেখার ধারে কেটেছেন, কাটছেন বা কাটবেন এমন সম্ভাবনাময় লেখকের প্রাচীন লেখাও মলাটবন্দি করে কোনও সংগ্রাহক নিজের পরিচিতিতে সম্পাদক লিখছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন লেখার সংকলনে সম্পাদকের ভূমিকাকেও অস্বীকার বা আক্রমণ করা হয়েছে বা হচ্ছে। এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

তাহলে ‘সম্পাদনা’ কাকে বলব? কোথায় কাজটা সংগ্রাহক বা সংকলকের কাজের থেকে আলাদা? এমন একটা প্রতর্ক দিয়ে প্রাথমিকভাবে দু’টি মননশীল সংখ্যা বের করেই মেধানগরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা পত্রিকা ‘স্বর ও বর্ণ’-র অন্যতম সম্পাদক তাঁদের তৃতীয় সংখ্যার সম্পাদকীয় সূচনা করেছেন। বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন পত্রিকা সম্পাদনার ণত্ব-স্বত্ব জ্ঞান তাঁদের বড় টনটনে। ‘স্বর ও বর্ণ’ পত্রিকার তৃতীয় বিশেষ সংখ্যা (মাঘ, ১৪৩১) ‘প্রবন্ধ সপ্তক’। যৌথ সম্পাদনায় অনির্বাণ মৈত্র ও অমিত মণ্ডল। সম্পাদকদ্বয়ের পক্ষ থেকে অনির্বাণ মৈত্র জানাচ্ছেন এ কাগজের বিষয়বস্তু সচেতন নির্ধারণের অক্ষর সঞ্চয়। সংগৃহীত প্রবন্ধের সংখ্যা কেন সাত, তারও ব্যাখ্যা আছে সম্পাদকের ঝুলিতে। তার বিষয়বৈচিত্র সাতরকম কেন, তারও কৈফিয়ত সম্পাদকের কাছ থেকে শুনে নিতে হয়। অর্থাৎ, গোটা পাঁচ-দশ স্ব-প্রতিষ্ঠ লেখকের লেখা দেওয়ার কথা না রাখা ক্লান্ত গোধূলি পার করে রাম-দুই-তিন-চার করে যে সাতটি লেখা প্রত্যাখ্যান জর্জরিত পত্রিকা দপ্তরে এসেছে, সেগুলোকেই ডিটিপি সেন্টার ঘুরিয়ে প্রেসের প্লেটে পাঠিয়ে কপালের ঘাম যে মোছেননি তাঁরা, সেটা উপলব্ধির সুযোগ পাচ্ছি। সঙ্গে বুঝতে পারছি তাঁরা সম্পাদনার কাজটাকে যৌথ সৃজনের জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন। লেখকের সঙ্গে আলোচনা করে লেখার অভিমুখ নিজেদের পত্রিকার আগ্রহের জায়গাগুলোর আনুপাতিক করার একটা পর্ব তাঁরা পেরিয়েছেন, সেটাও বুঝতে পারি। এখানেই ‘প্রবন্ধ সপ্তক’ সংখাটি সাতটি ভালো প্রবন্ধের কেবল সংকলন হয়ে থাকার গতানুগতিকতা উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

তপোব্রত ঘোষ, সুশোভন অধিকারী, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সৌভিক দে, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানুজ মুখোপাধ্যায়। সাতজন এমন প্রাবন্ধিকের লেখা এই সংখ্যায় রেখেছেন সম্পাদকরা, যাঁদের লেখার মেধাবী ধার-ভার নিয়ে বাঙালি পাঠকবর্গের সন্দেহ থাকার আলোচনা ওঠে না। তাঁরা প্রত্যেকেই পরীক্ষিত। কিন্তু তাঁদের বর্তমান পত্রিকায় যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তাদের স্বাতন্ত্র্যের দিকগুলো অদৃষ্টপূর্ব, আস্বাদবাহী। প্রথম প্রবন্ধ তপোব্রত ঘোষের ‘রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুর ডায়ারি’। শ্রীজাত সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় (কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা, ২০২৫) বললেন, আগে ফেসবুকের কবিতাকে লোকে তাচ্ছিল্য করতেন, এখন প্রতিষ্ঠিত কবিদের অনেকেই ফেসবুকে লিখছেন। ফেসবুক যে কেবল আনসোশাল চক্রান্তের সোশাল প্ল্যাটফর্ম নয়, শ্রীজাতর স্বীকৃতি সেদিকটাই চিহ্নিত করে দেয়। তপোব্রত ঘোষের প্রবন্ধটিও ফেসবুকে লেখা দু’টি পোস্টের পরিমার্জিত রূপ। বিষয় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ১১ চৈত্র শিলাইদহে লেখা ও ১৩২৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের ‘ভারতী’ পত্রিকার ২০-সংখ্যক পৃষ্ঠায় ‘বিতরণ’ শিরোনাম নিয়ে প্রকাশিত একটি রবীন্দ্রগানের শতবর্ষ উপলক্ষে গানটিকে ফিরে দেখা। পত্রিকায় প্রকাশিত গানটির আদিপাঠ আর গীতবিতানে গৃহীত গানটির শব্দমালার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক নিজস্ব মেধাবী মেজাজ বজায় রেখে। আমরা যারা তপোব্রতবাবুর রবীন্দ্র পাঠের গভীরতা সম্পর্কে অল্পবিস্তর খোঁজ রাখি, তাদের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার নয়, কতখানি ধী একটা গানের মুখরা, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ অংশগুলির পৃথক পাঠের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে প্রয়োগ করলে এমন একটা প্রতর্কের অবতারণা করা যায়। তবে লেখাটির ‘পূর্বানুবৃত্তি’ অংশটি প্রবন্ধের প্রতিষ্ঠিত চলনকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবে। স্পষ্টবাক বাদানুবাদের অংশ হিসেবে ফেসবুকের কমেন্ট সেকশন তুলে ধরা একটা প্রবন্ধের শরীর হিসেবে গ্রাহ্য হওয়ার পক্ষে কতখানি জুতসই, সে বিতর্ক উঠতে পারে। সমস্ত অভিনব বিষয় নতুন বলেই গ্রহণীয় নাও মনে হতে পারে পাঠকের।

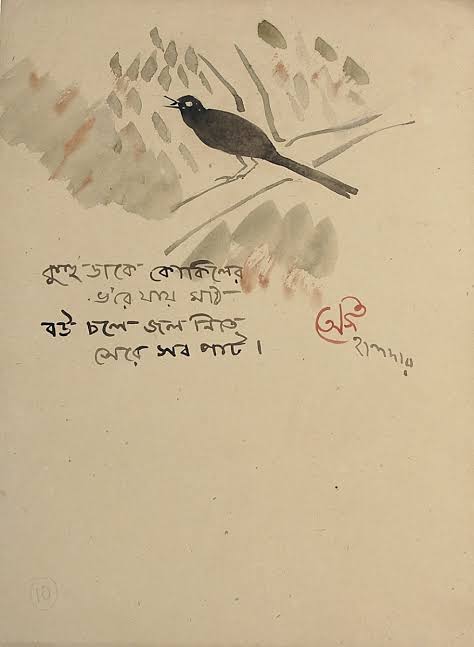

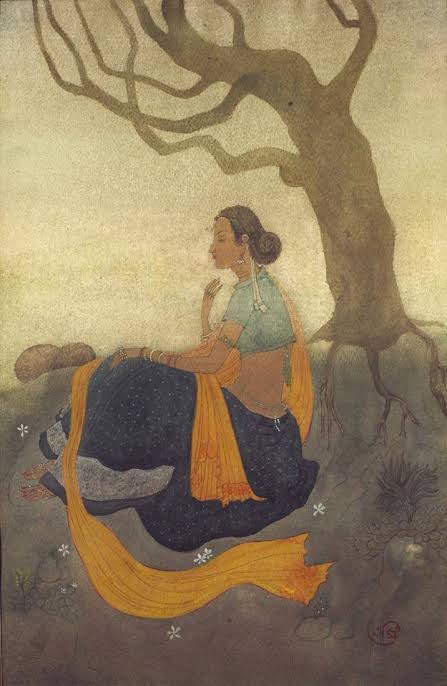

অসিতকুমার হালদারের শিল্পকথা নিয়ে লিখেছেন সুশোভন অধিকারী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শরৎকুমারী দেবীর নাতিস্থানীয়, সুপ্রভা ও সুকুমার হালদারের পুত্র অসিতকুমার। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের অনুজ এবং অবশ্যই ঠাকুরবাড়ির সদস্য। লেখা-লিখি ও ছবি আঁকার যৌথ চর্চা আমাদের পরিচিত সাহিত্য মহলের অনেকেই করেছেন। অসিতকুমার হালদারকে সেই অনেকান্ত যৌথচর্চার মধ্যে আবিষ্কার করেছেন প্রাবন্ধিক। অসিতকুমারের কবিত্ব ও চিত্রকর সত্তার যৌথ অস্তিত্বকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃতি দিয়েছেন বারবার। কিন্তু একাধারে কবি ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য চিত্রকলার নিবিড় চর্চাকারী এ হেন সমুজ্জ্বল প্রতিভাও সময়ের উদাসীন চলনে আলোচনার আলোকবৃত্ত থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়েছেন। সুশোভন অধিকারীর প্রবন্ধ সেই কারণেই সময়ের নির্মাণ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। এই প্রবন্ধ পাঠের উপরি পাওনা অবশ্যই অসিতকুমারের আঁকা ছবির নমুনা।

দেবাশিস মুখোপাধ্যায় লিখেছেন চলচ্চিত্রে বঙ্কিমচর্চা নিয়ে। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রাবন্তী অভিনীত ‘দেবীচৌধুরানী’ নামের বাংলা ছবিটা প্রেক্ষাগৃহে সদ্য মুক্তি পেতে চলেছে। এই আবহে আপনি সচেতন দর্শক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের নানা সৃজন চলচ্চিত্রে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার একটা আনুপূর্বিক ইতিবৃত্তের খোঁজ নিতে দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটা চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। জাতীয়তাবাদের অগ্নিযুগে বঙ্কিমচন্দ্রের নির্মাণের উপর আধারিত নাটক-চলচ্চিত্রে অভিনয় করা যে কত গৌরবের ছিল, তা নিখুঁত সহানুভব নিয়ে তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনি থেকে ছবি তৈরির নানা প্রাসঙ্গিক আকর্ষক ঘটনা তুলে ধরেছেন লেখক। তবে বঙ্কিম আলোচনায় সত্যজিৎ রায়ের গুপিগাইন-বাঘাবাইন ছবির নির্মাণ নিয়ে সবিস্তার আলোচনা কিছুটা প্রসঙ্গের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে।

জন্মশতবর্ষে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু। বঙ্গ মননবিশ্ব অসম্ভব শক্তিশালী এই কথাকারের নানা সৃষ্টি নিয়ে বছরভর মশগুল থাকছেন। সেই সন্মার্গের পথে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় আলোচনা করলেন সমরেশ বসুর তুলনায় কম প্রচারিত উপন্যাস ‘সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা’ নিয়ে। সূচনায় রেখেছেন ঋত্বিক ঘটকের সৃজনে তুলে ধরা ‘অপছন্দের’ সমরেশ বসুকে। তারপর ঢুকেছেন মূল আলোচনায়। একটা উপন্যাসের নিবিড় পাঠ এই প্রবন্ধের সারাৎসার। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা শ্রীকুমারের গদ্য লেখার স্টাইল। আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

……………………………………….

আরও পড়ুন আনন্দময় ভট্টাচার্য-র লেখা: অন্যান্য শিল্পধারার মিশেলে টেরাকোটা শিল্পে নিঃশব্দ বিপ্লব

……………………………………….

নারী চেতনাবাদের চেনা গলি দিয়ে না হেঁটেই পুরুষতন্ত্রের অন্দরে পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছেন সৌভিক দে তাঁর ‘শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব’ প্রবন্ধে। ধর্মাচরণের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোটাকে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন চৈতন্যের মতো দিব্যপুরুষকেই সামনে রেখে। আয়ুধ সেখানে চৈতন্যচর্চায় প্রচলিত রাধাতত্ত্ব।

সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে রয়েছে নবারুণের গল্পে বাস্তবতার খোঁজ। প্রবন্ধটিকে ‘গল্পচর্চাকেন্দ্রিক প্রবন্ধ’ না বলে নবারুণের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মেধাবী অন্তরতদন্ত বললে একটুও অত্যুক্তি হয় না। এই প্রবন্ধ সন্ধান করে নবারুণ কেন পাঠকের মেন্টালিটিকে ডিস্টার্ব করতে চেয়েছিলেন, তার উত্তর।

………………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………………….

‘প্রবন্ধ সপ্তক’-এর শেষ প্রবন্ধটি লোটোশিল্পী হরকুমার গুপ্তকে নিয়ে রামানুজ মুখোপাধায়ের লেখা। নট থেকে নাটুয়া থেকে নোটো থেকে লোটো। অথচ শিষ্ট নটের প্রাপ্ত সম্মানের কানাকড়ি ভাগ পেলেন না লোটো শিল্পীরা। লোটোগানের জগতে জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে ওঠা হরকুমার গুপ্তকে ফিরে দেখা যেন সেই শিষ্ট অবহেলার স্রোতে দাঁড়িয়ে কিছুটা প্রায়শ্চিত্তের অক্ষরবয়ন। সপ্তব্যঞ্জনে ঋদ্ধ ‘স্বর ও বর্ণ’ পত্রিকার এই সংখাটি পাঠকের মননের মধু বিতরণে সংশয়হীনভাবে সক্ষম।

স্বর ও বর্ণ

ক্রোড়পত্র: প্রবন্ধসপ্তক

সম্পাদক:অনির্বাণ মৈত্র ও অমিত মণ্ডল

১৮০ টাকা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved