উপন্যাসের শেষের পৃষ্ঠায় সরলার একটি উক্তি এমন, ‘কেউ যদি না-ও দ্যাখে, কেউ যদি না-ও শোনে, তবু আমরা গান গেয়ে যাব। নেচে উঠব মনের আনন্দে।’ এই বিনীত অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আত্মবিশ্বাস আসলে ঔপন্যাসিক, সরলার ঈশ্বর স্বয়ং রজতেন্দ্র ধারণ করেন। আসুন, আমরা পড়ি। এমন একটি উপন্যাস না পড়লে আমাদের ক্ষতি।

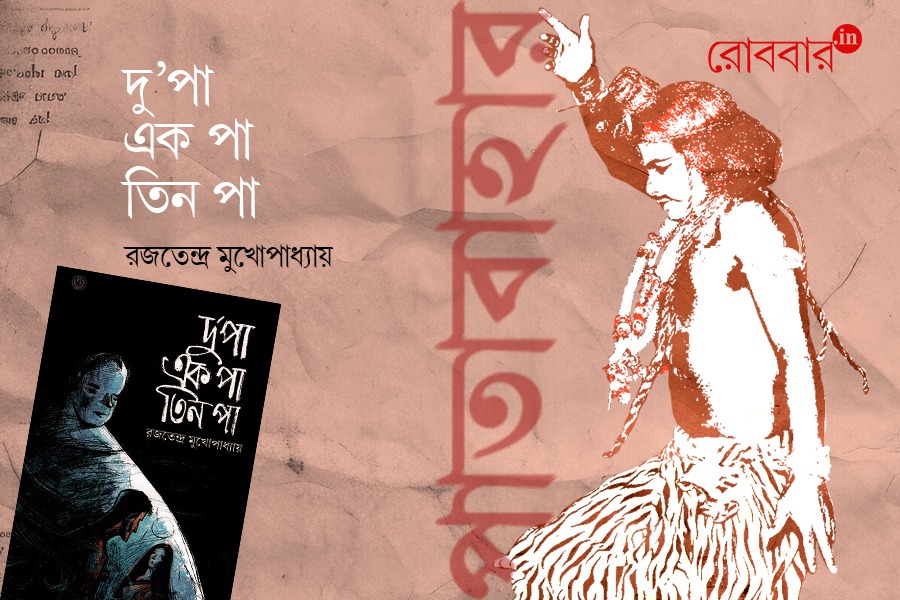

গল্প বলে না দিয়ে যে ধরনের উপন্যাসের আলোচনা করা বেশ শক্ত, তেমন একটি উপন্যাস ‘‘দু’পা এক পা তিন পা।’’ কবি ও নাট্যকার বলেই আমরা এই কথাসাহিত্যিককে জানতাম। দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংহত গদ্যে প্রচুর নিবন্ধ লিখতে দেখেছি আমরা তাঁকে– মাঝে মাঝে গল্পেরাও উঁকি দিয়েছে ছাপা কাগজ বা অনলাইনে। এই প্রথম রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ‘ঔপন্যাসিক’ পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। তন্ত্রমন্ত্র কবলিত, টুইস্টপ্রাণ থ্রিলার অধ্যুষিত বাংলাবাজারে প্রায় শব্দহীন আবির্ভাব ঘটেছিল এই উপন্যাসটির, দু’ বছর হতে চলল ( এপ্রিল, ২০২৩)। ‘শব্দহীন’ বলছি কেননা গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ গদ্য অনুসন্ধিৎসুরা যতখানি তৎপর ও সোৎসাহ আনন্দ করতে পারতেন এবং যা পেরে ওঠা জরুরি বলেই জানি, যে কোনও সভ্য ভাষাভাষী অঞ্চলে এমনটা ঘটে থাকে– ঘটেনি, অন্তত আমার নজরে আসেনি।

গল্প বলে দেব না বলেছি। অল্প কথায় যদি বলি, শোলাশিল্পকে জীবিকা করে নিয়েছে এমন একটি যৌথ পরিবার, তার পরম্পরা আর সে-ই পরিবারের একটি ছেলের গম্ভীরা নাচের প্রতি তীব্র আগ্রহ উপন্যাসের অবয়ব জুড়ে চিত্রিত। একজন শ্রমনিষ্ঠ, বর্ণিল চরিত্রের প্রাজ্ঞ দলনেতা, গম্ভীরা দলের কুশীলব, নিসর্গপ্রতিম এক নারী, আমাদের প্রায় নায়ক অচিন্ত্য এতখানি কল্পনাপ্রবণ যে, হাসপাতালে থাকা দশাতেও নার্স জড়িয়ে ধরলে তার চুল থেকে ‘ছাতিম গাছের ছায়ার মতো একটা আশ্চর্য গন্ধ’ পায়। সম্ভাব্য পাঠক পড়বেন একটি উপন্যাস কিন্তু তার ভাষাচলন কবিতার। গুরু পটলবাবুর সঙ্গে প্রথম দেখার বিবরণ যেমন, ‘অচিন্ত্যের চোখ তাঁর ওপর এমন ভাবে আটকে গিয়েছিল ঠিক যেভাবে ঝিলের ব্যাঙ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, তার সামনে ফণা তুলে দুলতে থাকা ধান কেউটের দিকে।’ ( পৃ. ৩৫) গম্ভীরার ইতিহাসসূত্রে আসে পরিমিত পুরাণ উল্লেখ, ‘… শিবের আরেক নাম গম্ভীর। তাই শিবের মন্দিরকে বলা হত গম্ভীরা… ’( পৃ. ৪৫)

লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট ওই নৃত্যশৈলীর রাজনৈতিক ইতিহাসের এক চিলতে রোদের দেখাও মিলবে অনুভবী পাঠকের।

২.

আপামর বাঙালির আদিবাসী-ফেটিশের কথা নতুন করে বলার নেই। বাঙালি উপন্যাসিকদের কাছে বিষয়টি ‘এক্সোটিক’ এবং মানুষগুলোর মানুষ পরিচয় থেকে নামিয়ে প্রদর্শনযোগ্য ‘যৌনবস্তু’ হিসেবে দেখানোর ভুরি ভুরি উদাহরণ পাঁচের দশক থেকে ধরলেও– অন্তত টিলাপ্রমাণ। আমাদের ঔপন্যাসিকের দেখার চোখ কবি, চিত্রকর আর মনঃসমীক্ষকের, ‘ওরা যখন একে-একে ঘটিখানা মুখের ওপরে উঁচু করে তুলে আলগোছে জল খাচ্ছিল, তখন সাদা শাড়ির আড়াল থেকে ওদের কালো পাথরে কোঁদা আদুল শরীরের বেশ কিছুটা হঠাৎ যেন ধক্ করে উঠেছিল। মানুষ যেভাবে নদী দ্যাখে, সূর্য ডোবা দ্যাখে– অচিন্ত্য ঠিক সেইভাবেই ওদের দেখছিল। তার এই দেখাটার মধ্যে কোনও জল বা জঙ্গলের ছায়া ছিল না। তবু ওর মনে এক অদ্ভুত পাপবোধ খেলা করতে শুরু করেছিল। অল্প অল্প ঘাম দিতে শুরু করেছিল কানের পাশে। অচিন্ত্য তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে মাথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল।’ ( পৃ. ৬২) উদ্ধৃতি দীর্ঘ হয়ে গেলেও, যা বলছিলাম একটু আগে, ভাষাচলনের বিন্দু আস্বাদ দিতে, ভারি প্রয়োজন ছিলো। চাপা যৌনতা ও প্রকাশ্য হিংস্রতা– গহনের অবদমন উৎসারিত– সেই উল্লেখ থেকে না হয় বিরত রইলাম। সহৃদয় পাঠিকাকে বলি, মানবচরিত্রের এই দু’টি দিকের এমন অভাবিত প্রকাশ আমার নজর অন্তত পড়েনি।

কিন্তু গল্প একটু বলে দেওয়া ভালো হবে? এই উপন্যাসের টুইস্টপ্রত্যাশীরা হতাশ হবেন, সেই অর্থে তো নেই। ‘বাংলার এক প্রাচীন লোকগান, যা কেবল মেয়েরাই গায় আর মেয়েরাই শোনে’, কী সেই গান? এই ধরনের গানের আরেক নাম ‘মেয়েদের গম্ভীরা’। লোকসংগীতের এই বিশেষ ধরন টুকরো সংলাপ সংলাপে মৃদু উপস্থিতি জানিয়েছে আখ্যানটিতে। ‘চিতাবাঘিনীর মতো একটা টানটান ব্যাপার’ থাকা সরলা মন্ডলকে ‘‘দু’পা এক পা তিন পা’র পাঠক অনেক একাকী মুহূর্তে বারবার স্মরণ করবেন। একটা চিরুণির উল্লেখ পাই শেষ দিকে এসে। দাম বেশি মনে হলে আমাদের নায়ক অচিন্ত্য সপ্রশ্ন হয়। তখন মনিহারি দোকানের বিক্রেতা বয়স্ক মানুষ বলেন, ‘দেশটা না ভেঙে গেলে, এই চিরুনিটাই আদ্দেক দামে পাওয়া যেত!’ একটি যৎসামান্য চিরুনিসূত্রে রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আখ্যানের রাজনৈতিক শ্বাসমহল দেখে নেয়া গেল। নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ কেন মহাপ্রকৃতিকে মাতৃসম্বোধন করে লিখতে হয় ১৪৭ পৃষ্ঠায় আমরা পেয়ে যাবো। আলপনাকে ভোলা অসম্ভব। অনন্ত কান্নার মূর্তি হয়ে স্মৃতিতে থেকে যাবে।

গুরু-শিষ্য পরম্পরা, লোকশিল্পীদের সহজ যাপন, কেবল লোকসংস্কৃতির চর্চায় জীবিকা সম্ভব নয় বলে পাশাপাশি একটি অর্থকরী পেশা প্রয়োজন হয়– এই সত্যটিও আছে। যে কোনও শিল্প কোনও না কোনও ভাবে, সময়প্রবাহের মধ্যে দ্রোহী হয়ে ওঠে, অন্তত সম্ভাব্য দ্রোহের বীজ থেকেই যায়। গম্ভীরা শিল্পীরা নানা সময়ে ক্ষমতার চোখে চোখ রেখে সটান দাঁড়িয়েছিলেন। জলরঙে আঁকা ছবির বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাসে সঞ্চারিত হয়েছে। কোনও অংশ বিশুদ্ধ চিত্রকলা। রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিল্পের নানা শাখায় বিচরণ করেছেন ব্যক্তিগত অনুশীলনের জায়গা থেকে, সুরের সাধনা চিত্রকলা চর্চা তাঁর যাপনের অঙ্গ। অজস্র নিবন্ধ লিখেছেন খাবার, বাজার, পুরনো দিনের মানুষ, পুজোর ছেলেবেলার স্মৃতি– এমন সব বিচিত্র বিষয়ে। ফলে, তাঁর এই আখ্যানের শরীর পুষ্ট হয়েছে এইসব অভিজ্ঞতা সমবায়ে। একদম শেষের পৃষ্ঠায় সরলার একটি উক্তি এমন, ‘কেউ যদি না-ও দ্যাখে, কেউ যদি না-ও শোনে, তবু আমরা গান গেয়ে যাব। নেচে উঠব মনের আনন্দে।’ এই বিনীত অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আত্মবিশ্বাস আসলে ঔপন্যাসিক, সরলার ঈশ্বর স্বয়ং রজতেন্দ্র ধারণ করেন। আসুন, আমরা পড়ি। এমন একটি উপন্যাস না পড়লে আমাদের ক্ষতি। অচিন্ত্য, সরলা, পটলবাবু, লবঙ্গবালা, আলপনা আর তাঁদের স্রষ্টাকে মনে রাখতে হবে।

বিষয়ানুগ প্রচ্ছদের জন্য আমাদের প্রিয় চিত্রশিল্পী উদয় দেবের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ রইলাম।

দু’ পা এক পা তিন পা

রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২৫০ টাকা

দে’জ পাবলিশিং

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved