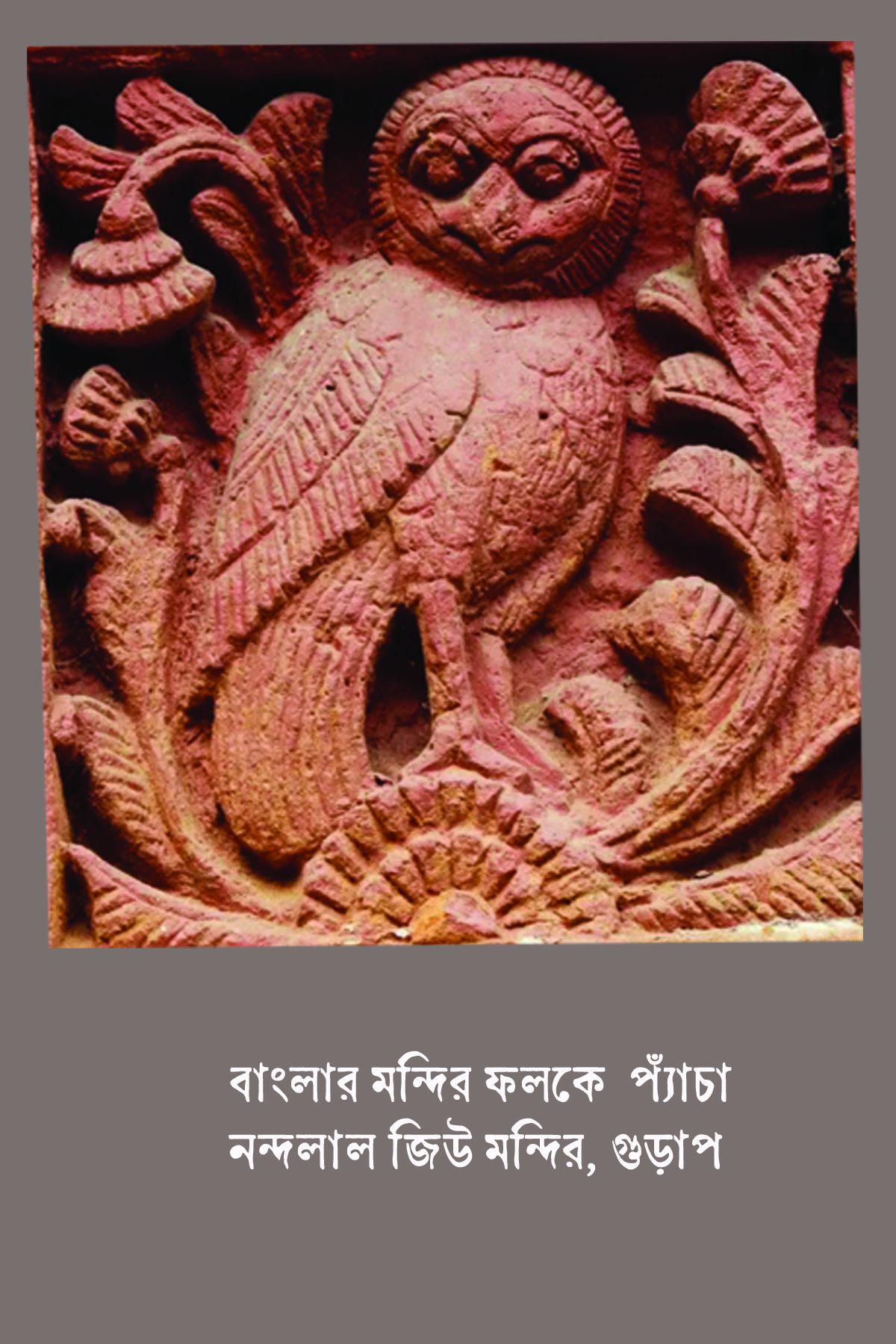

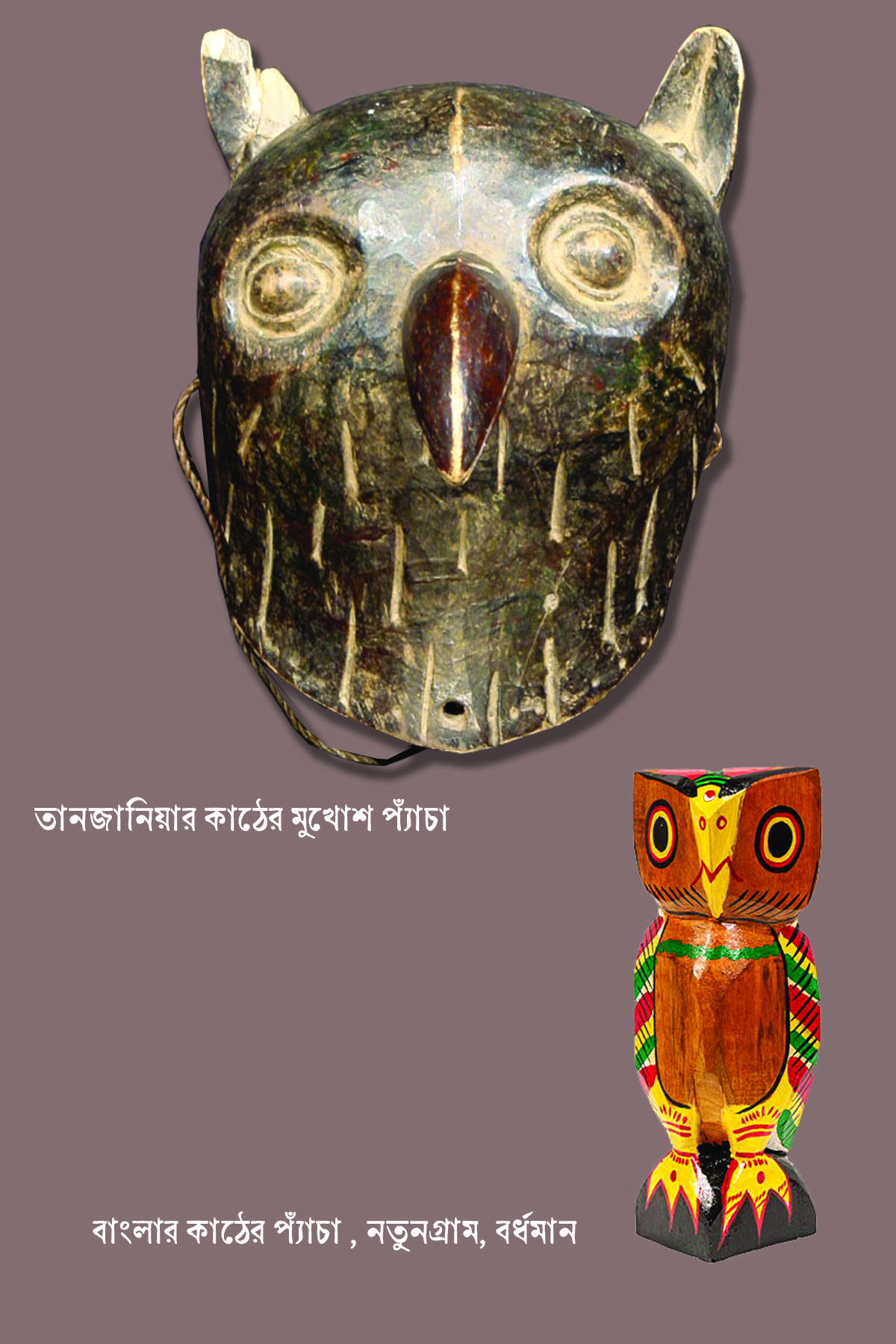

কামার, কুমোর, তাঁতি, ছুতোররা তাদের নিজস্ব মাধ্যমে প্যাঁচার রূপদান করেছেন যুগে যুগে। যার নিদর্শন দেখি পাঁচমুড়ার টেরাকোটায়, গুসকরা বা বিকনার ডোকরায়, নতুনগ্রামের কাঠের পুতুলে, কাঁথা-শিল্পীর সূঁচের ফোড়ে। লোকশিল্পীরা আসলে অনেক সংখ্যায় মূর্তি বা পুতুল গড়েন, আর প্যাঁচারাও সেই শিল্পলক্ষ্মীর বাহন হয়ে গৃহস্থের ঘরে ঠাঁই নেয়। বাহনের শিল্প উড়ান। শুধু বাংলায় নয়, পৃথিবীর নানা শিল্পে তার রূপধারণের নিদর্শন আছে। তানজানিয়ার মুখোশে, রাশিয়ার ডাকটিকিটে, বাংলাদেশের পাটের কাজে কি শান্তিনিকেতনের শিল্পী সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আলপনায়।

৫.

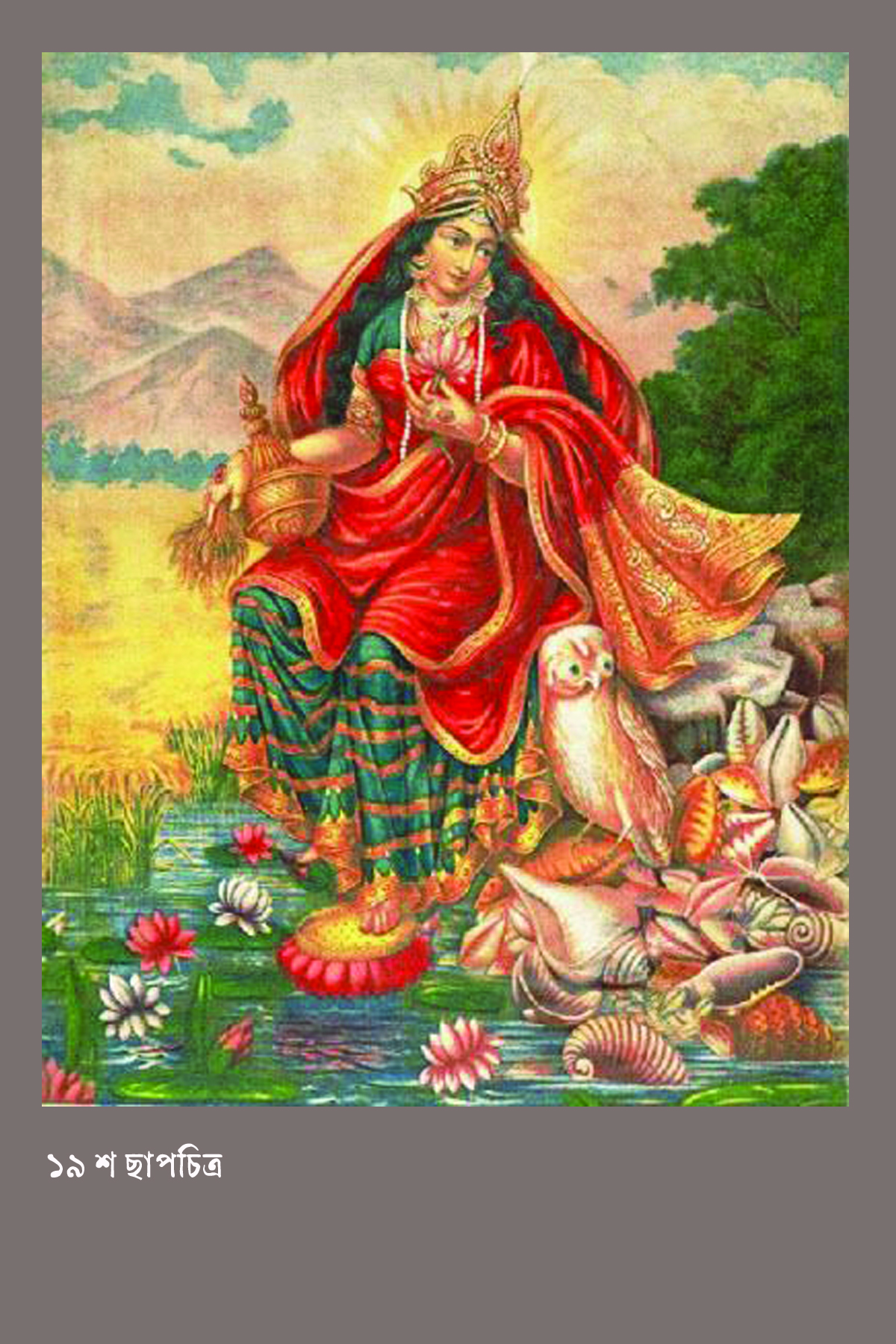

মা লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা।

প্যাঁচার খুব দূরদৃষ্টি। বিজ্ঞান মতে বলা হয় এদের ‘বাইনোকুলার ভিশন’। অর্থাৎ এরা স্বল্প আলোতেও অনেক দূরের বস্তু দেখতে পারে। ফলে রাতের আঁধারে শিকার করতে এরা খুব পারদর্শী।

লক্ষ্মী সমৃদ্ধির প্রতীক।

বরাবর তিনি গৃহস্থ বাড়িতেই পূজিত হন। গৃহই লক্ষ্মীর মন্দির। তাঁর স্বতন্ত্র মন্দির সচরাচর দেখা যায় না। বাহনরা চিরকাল দেবতাদের সাথেই পুজো পেয়ে এসেছে। বলা যায় পুজোতে ভাগ বসিয়েছে।

প্যাঁচার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে বাহন হিসেবে উল্লেখ থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাহনরা দেবতাদের বহন করে না। মূর্তিকাররা কল্পিত ঈশ্বরমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা দিতে তার সাথে একটা পরিচিত প্রাণীকে জুড়ে দেন। বাহনরা আসলে মানুষের সাথে ঈশ্বরের সংযোগকারী সেতু। যার ফলে প্রাণীকুলে এদের বেঁচে থাকার এবং বাঁচিয়ে রাখার হেতুও তৈরি হয়ে যায়।

তেমনভাবেই প্যাঁচাও আমাদের বন্ধু হয়ে যায় লক্ষ্মীর কৃপায়।

এমনিতে পক্ষীকূলের কুলীন নয় তারা। এর জন্য দায়ী হয়তো তাদের শারীরিক গঠন। চ্যাপ্টা গোল মাথা, ড্যাবডেবে চোখ, খাড়াই কান, জড়োসড়ো ভাব। যদিও সে প্রায় ২৭০ ডিগ্রিতে মাথা ঘোরাতে পারে; প্রায়ান্ধকারে অতি দূরের শিকার নজর করতে পারে; কৃষকের ফসল-নষ্টকারী ইঁদুর খতম করতে পারে। যেন ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরা। সন্ধানী চোখ রেখেছে সব জায়গায়।

‘গঙ্গারাম’-এর মুখের গঠন যাই হোক না কেন, সে যে সবার বিচারে সৎ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্যাঁচা শব্দটি যতই বাংলায় বিশ্রী দর্শনের প্রতিশব্দ হোক না কেন, জীবকূলে সে কিন্তু এক উপকারী প্রাণী হিসাবেই স্বীকৃত। আর লক্ষ্মীর বাহন হবার ফলে সে যে লক্ষ্মীমন্ত তা প্রতিষ্ঠিত বাঙালির সমাজে। হুতোম প্যাঁচা বা লক্ষ্মীপ্যাঁচা নামে বৈজ্ঞানিক কোনো স্পিসিজ নেই। মা লক্ষ্মীর বাহন শুধু সাদা প্যাঁচাই হয়। মানুষের মধ্যে হুতোম শুধু একজনই, কালীপ্রসন্ন। তিনি নকশাকার।

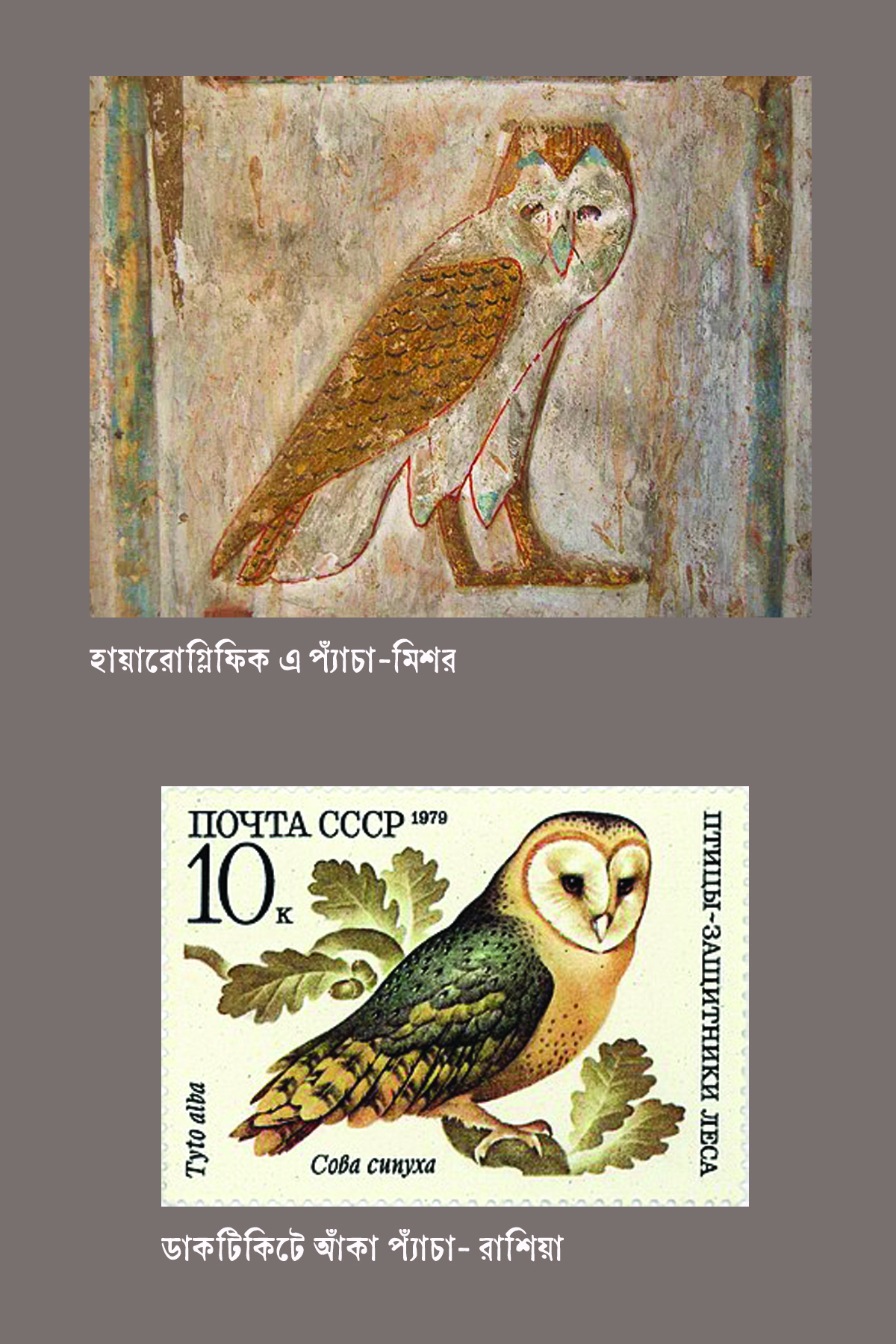

প্রাচীনকাল থেকেই প্যাঁচার জয়গান করে এসেছে মানুষ। মিশরের সমাধিফলকের হায়ারোগ্লিফিক্সের অক্ষরে প্যাঁচাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ‘M’ অক্ষরের প্রতীক হিসাবে। এই পাখিটির কদর বাংলার সবার ঘরে।

কামার, কুমোর, তাঁতি, ছুতোররা তাদের নিজস্ব মাধ্যমে প্যাঁচার রূপদান করেছেন যুগে যুগে।

যার নিদর্শন দেখি পাঁচমুড়ার টেরাকোটায়, গুসকরা বা বিকনার ডোকরায়, নতুনগ্রামের কাঠের পুতুলে, কাঁথা-শিল্পীর সূঁচের ফোড়ে। লোকশিল্পীরা আসলে অনেক সংখ্যায় মূর্তি বা পুতুল গড়েন, আর প্যাঁচারাও সেই শিল্পলক্ষ্মীর বাহন হয়ে গৃহস্থের ঘরে ঠাঁই নেয়। বাহনের শিল্প উড়ান।

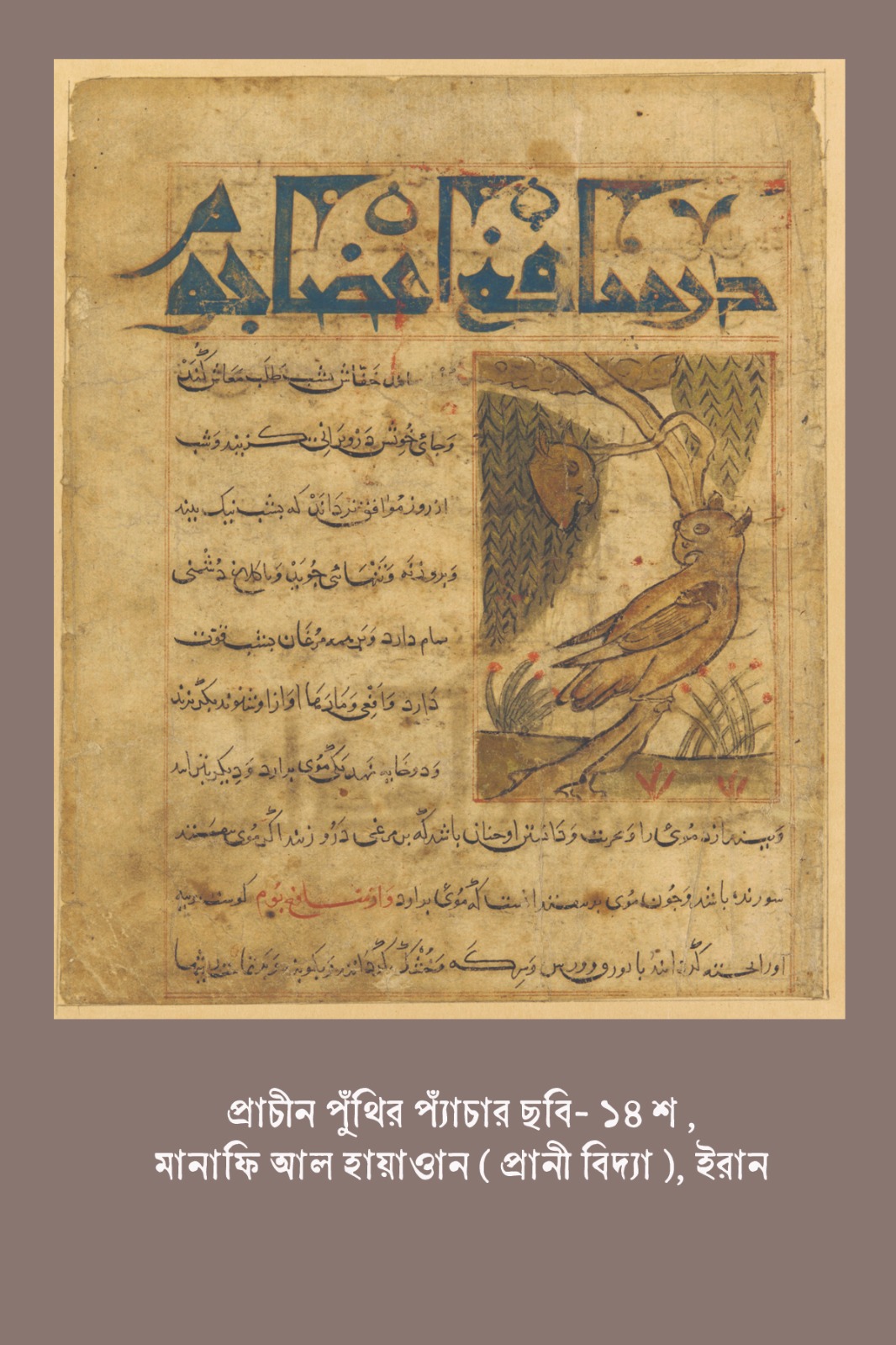

শুধু বাংলায় নয়, পৃথিবীর নানা শিল্পে তার রূপধারণের নিদর্শন আছে। তানজানিয়ার মুখোশে, রাশিয়ার ডাকটিকিটে, বাংলাদেশের পাটের কাজে কি শান্তিনিকেতনের শিল্পী সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আলপনায়।

শুধু বাংলায় নয়, পৃথিবীর নানা শিল্পে তার রূপধারণের নিদর্শন আছে। তানজানিয়ার মুখোশে, রাশিয়ার ডাকটিকিটে, বাংলাদেশের পাটের কাজে কি শান্তিনিকেতনের শিল্পী সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আলপনায়।

প্যাঁচা সবখানেই মা লক্ষ্মীর প্রতীক, সমৃদ্ধির বাহন।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved