ব্রিটিশ ভারতে মহিলাদের প্রসূতিবিদ্যা ও গাইনোকলজি বা কিছু ক্ষেত্রে শিশুবিদ্যা পড়ার যে চল তা স্বাধীনতার পরেও দেখা যায়। ১৯৭৪ এর ‘টুওয়ার্ডস ইকুয়ালিটি রিপোর্ট’ থেকে জানা যায়– তখন ১,২০,০০০ ডাক্তারের মধ্যে ১২০০০ মহিলা ডাক্তার। এঁদের সিংহভাগই ছিলেন প্রসূতিবিদ্যা ও গাইনোকলজি বিভাগে। এই সময় যে মহিলারা ডাক্তারি পড়েছেন তাঁদের কথা থেকে জানা যায় চিকিৎসার অন্যান্য শাখায় মেয়েদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হত। ধারণা ছিল, সেই সব শাখায় পড়ার কঠোর পরিশ্রম মেয়েদের পক্ষে করা সম্ভব নয়, কারণ তাঁরা শারীরিকভাবে দুর্বল। অনুমান করা যায়, আধুনিকতার প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের দক্ষতায় পুরুষদের সমকক্ষ ভাবা হত না। ১৯৫৭ সালের ‘হারানো সুর’ ছবির শুরুতেই আমরা দেখি নায়িকার চরিত্রে সুচিত্রা সেন, তাঁর এক সিনিয়র ডাক্তারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন।

প্রচ্ছদের ছবি: ডা. বুলবুল রায়চৌধুরীর সৌজন্যে

৫.

‘আমরা ১৯৫০-এ কলকাতায় আসি। আমার ছোটবেলা কেটেছে বরিশালে। সেখানে আমাদের গ্রামে মাঝে মাঝে একজন মহিলা ডাক্তার আসতেন রোগী দেখতে। সেই লেডি ডাক্তারকে দেখতে গ্রামসুদ্ধ সবার সে কী আগ্রহ!’

(ডা. বুলবুল রায়চৌধুরী, ২৪.০৩.২০২৫)

এই সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, ১৯৫৮ সালে যখন তিনি মেডিক্যাল কলেজে পড়েন তখনও তাঁদের ক্লাসের ১৫০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪০-৫০ জনের বেশি মহিলা ছিলেন না। সব ছাত্রীর বাড়ি কলকাতায় ছিল না। তিনি যেমন এসেছিলেন খড়্গপুর থেকে।

স্বাধীনতার পর, দেশভাগ, দারিদ্র– নানা কারণে আমরা দেখি, হিন্দু উচ্চবর্ণের বাঙালি মহিলারা অনেকেই প্রথমবার চাকরি করতে বেরচ্ছেন। পুলিশের মতো অনেক বিভাগে মহিলাদের নিযুক্ত করা হচ্ছে প্রথমবার, আবার নতুন কিছু বিভাগও তৈরি হচ্ছে তাঁদের জন্য। কিন্তু দেশজুড়েই মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার সূচনা এই সময়েরও প্রায় এক শতাব্দী আগে। ১৮ শতকের শেষের দিক থেকেই দেখা যায় মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের উৎসাহ। ব্রিটিশ শাসনের নানা ভালো দিক সম্পর্কে জনমত গড়ে তুলতে ইংরেজ সরকার বার বার বলে যে, তাদের আমলে ভারতীয় মেয়েদের দুরবস্থা অনেকটা ঘুচেছে। সরকারের মতে, মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা বা পিতৃতান্ত্রিক নানা ভয়ানক প্রথার অবলুপ্তি ঘটানোয় পশ্চিমি বিজ্ঞানের ছিল মুখ্য ভূমিকা। দেশের এই পটভূমিকাই প্রথমে ইউরোপীয় ও পরবর্তী সময়ে ভারতীয় মহিলাদের ডাক্তারি পড়ার সুযোগ করে দেয়।

১৮৮৩ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর, কার্নেল রিভার্স থম্পসন ঘোষণা করেন, মেয়েরাও ডাক্তারি পড়তে পারবেন দেশের বিভিন্ন মেডিকাল কলেজগুলিতে। সেই বছর কাদাম্বিনী গাঙ্গুলী কলকাতা মেডিকাল কলেজে পড়তে ঢুকলেন। মহিলা ছাত্রীদের জন্য ১৮৮৪ থেকে সরকার ২০ টাকা মাসিক বৃত্তি দিত তাদের পাঁচ বছরের কোর্সের জন্য। ১৯৮৮ সালে ক্যাম্পবেল মেডিকাল স্কুলে ১৫ জন ছাত্রী ভর্তি হলেন ডাক্তারি পড়ার জন্য। এঁদের মধ্যে হিন্দু ও ব্রাহ্ম ছাড়াও ছিলেন খ্রিস্টান ছাত্রী। এর আগেই অবশ্য ১৮৭৫-এ মাদ্রাজ মেডিকাল কলেজে মেয়েরা ডাক্তারি পড়ার অনুমতি পেয়ে গিয়েছেন। ১৯১০- ১৯২০ ভারতীয় মহিলাদের মেডিকাল স্কুল ও হাসপাতালে প্রবেশের হার বাড়ছিল। দেশের ও রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে ডাক্তারি পড়তে আসা মহিলারা কিন্তু প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চবর্ণ। বস্তুত, এই পেশায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উচ্চবর্ণ আধিপত্য আজও লক্ষণীয়।

১৯৩১ সালে, বর্তমান মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের পত্রিকা ‘লেডি ওয়লিংডন মেডিকো’-এ ডা. মেরি ও ব্রায়ান বিডন লেখেন– ‘ভারতবর্ষের মুক্তি তার মহিলা চিকিৎসকদের দ্বারাই সম্ভব … প্রতিটি যোগ্য মহিলা চিকিৎসক মনে করেন এই দেশের মহিলা ও শিশুদের জন্য যথাসাধ্য করাটাই তাঁদের কর্তব্য।’ এই সময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনও ছিল তুঙ্গে। ইতিহাসবিদদের কাজ থেকে জানা যায় ১৯ শতকের শেষে ও ২০ শতকের শুরুর দিকে, শুধু ব্রিটিশ প্রশাসন নয়, ভারতীয় এলিট পুরুষেরাও এই পেশায় মহিলাদের আসা রীতিমতো সমর্থন করেন। অনুমান করা হত ভারতীয় মহিলারা পুরুষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। মহিলা চিকিৎসকদের মাধ্যমে তাঁদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা গ্রহণ করতেও উদ্বুদ্ধ করা যাবে। আপাতদৃষ্টিতে অন্যান্য অনেক দেশের, বা এ-দেশেই অন্য অনেক পেশার তুলনায় এখানে মহিলাদের ডাক্তারি পড়া বা ডাক্তার হওয়ার পথটা অনেকটা সহজ ছিল। আমাদের আগের লেখাগুলোয় দেখিয়েছি মেয়েদের বিভিন্ন পেশায় ঢোকা এবং তা নিয়ে মানসের পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে ১৯৪৭ বছরটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা ডাক্তারদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই বিভাজনটা অত প্রকট নয়।

তবে ভারতীয়দের সভ্য করার যে অবস্থান থেকে এই পেশাতে মহিলাদের অংশ দেওয়া হয়, স্বাভাবিকভাবেই নতুন দেশে সেই ভাবনার আমূল পরিবর্তন হয়। স্বাধীন দেশের আধুনিকতার প্রতীক হয়ে ওঠেন লেডি ডাক্তার। তখনকার সরকারি ভাষ্য বলে, কুসংস্কার নয়, আধুনিক ভারত গড়ে উঠবে যুক্তি, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিতের ওপর। সেই কর্মযজ্ঞে সমানভাবে যোগ দেবেন এই দেশের মহিলা চিকিৎসকেরা। ব্রিটিশ ভারতে মহিলাদের প্রসূতিবিদ্যা ও গাইনোকলজি বা কিছু ক্ষেত্রে শিশুবিদ্যা পড়ার যে চল তা স্বাধীনতার পরেও দেখা যায়। ১৯৭৪ এর ‘টুওয়ার্ডস ইকুয়ালিটি রিপোর্ট’ থেকে জানা যায়– তখন ১,২০,০০০ ডাক্তারের মধ্যে ১২০০০ মহিলা ডাক্তার। এঁদের সিংহভাগই ছিলেন প্রসূতিবিদ্যা ও গাইনোকলজি বিভাগে। এই সময় যে মহিলারা ডাক্তারি পড়েছেন তাঁদের কথা থেকে জানা যায় চিকিৎসার অন্যান্য শাখায় মেয়েদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হত। ধারণা ছিল, সেই সব শাখায় পড়ার কঠোর পরিশ্রম মেয়েদের পক্ষে করা সম্ভব নয়, কারণ তাঁরা শারীরিকভাবে দুর্বল। অনুমান করা যায়, আধুনিকতার প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের দক্ষতায় পুরুষদের সমকক্ষ ভাবা হত না। ১৯৫৭ সালের ‘হারানো সুর’ ছবির শুরুতেই আমরা দেখি নায়িকার চরিত্রে সুচিত্রা সেন, তাঁর এক সিনিয়র ডাক্তারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। সদ্য পাশ-করা একটি মেয়ের এই স্পর্ধা এই অভিজ্ঞ চিকিৎসককে অপমানিত করেছে। পরে অবশ্য তিনি শুধু একজন রোগীর উপরে সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিয়ে এক দারুণ কেরিয়ারের সম্ভাবনার বারোটা বাজান।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে অসিত সেনের সিনেমা ‘চলাচল’ (১৯৫৬) ছবিতেও এক রোগীর মৃত্যুর পর মৃতার ছেলে বলেন, ‘আমি জানতে চাই আমার মাকে মেয়ে-ডাক্তার দিয়ে অপরেশন করানো হল কেন?’ এই ধারণার ঠিক উল্টো দিক তুলে ধরেন, ৭৯ বছরের গাইনোকোলজিস্ট মুমতাজ সংঘমিত্রা। এক সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকারে এই ডাক্তার ও প্রাক্তন বিধায়ক বলেন, তাঁরা যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন তখন ১২০ জনের মধ্যে মোটে ২৬ জন মহিলা ছিলেন। একটু হেসে তিনি বলেন এঁরা বেশিরভাগ সময়ই পুরুষ সহপাঠীদের থেকে বেশি নম্বর পেতেন। ছেলেরা অবশ্য অনেকে ধরে নিত তার কারণ মেয়েদের প্রতি অধ্যাপকদের পক্ষপাতিত্ব।

পেশার দক্ষতা ছাড়িয়েও মেয়েদের সঙ্গে ডাক্তারির সম্পর্কে আমরা দেখতে পাই একরকমের আদর্শ গঠনের জায়গা। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনি অবলম্বনে ১৯৭০ সালের সিনেমা ‘মেঘ কালো’-তে দেখা যায় নির্মাল্য রায়ের চরিত্রে সুচিত্রা সেন তাঁর সিনিয়র সহকর্মীকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন ডাক্তারদের পুজোয় ফুল-চন্দন লাগে না, লাগে স্টেথিস্কোপ। ‘চলাচল’-এও এরকম উদাহরণ পাওয়া যয়। শেষে জীবনের বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে বোঝাপড়া করে শ্রান্ত সরমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় ডাক্তারি তার কাজ নয়, সাধনা।

অনেক ধারাবাহিকতার মধ্যেও দেশভাগ ও উদ্বাস্তু পরিবারের জীবিকা ও আর্থিক সংকটের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই ক্ষেত্রেও। ১৯৫১ সালের সেনসাস অনুযায়ী, কলকাতা শিল্প অঞ্চলে রেজিস্টার করা পুরুষ ডাক্তার ছিলেন ৫৮১০ আর মহিলা ৪৭২। অনুমান করা যায় এর মধ্যে অন্তত কিছু উদ্বাস্তু মেয়েও ছিলেন। পাঁচ বছরের কোর্স, আর তারপরে জুনিয়র ডাক্তার হিসাবে সরকারি হাসপাতালে সামান্য আয়, কিছুটা অনটনের মুখে ফেলে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে। আগে উল্লেখ করা ‘মেঘ কালো’ ছবিতে এই আর্থিক বোঝার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নায়িকা মেডিক্যাল কলেজে সুযোগ পেয়েও ইতস্তত করেন এই আশঙ্কায় যে স্কলারশিপের সামান্য টাকায় সে তার পাঁচ বছরের পড়া কীভাবে চালাবে। এই কাজের সূত্রে আমরা কথা বলি শীলা কুণ্ডুর সঙ্গে। ৮০ বছর বয়স, ডাক্তারি পড়েছেন বিহারে, এখন বস্তারে চিকিৎসকতা করেন। তিনি বলেন, বিহারে পড়ার খরচ কম ছিল। মহিলা ছাত্রীদের বিহার সরকার বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ দিত। অন্যান্য লেখা থেকে জানা যায় অনেক রাজ্যেই মেয়েদের ডাক্তারি পড়তে টাকা লাগত না, যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ।

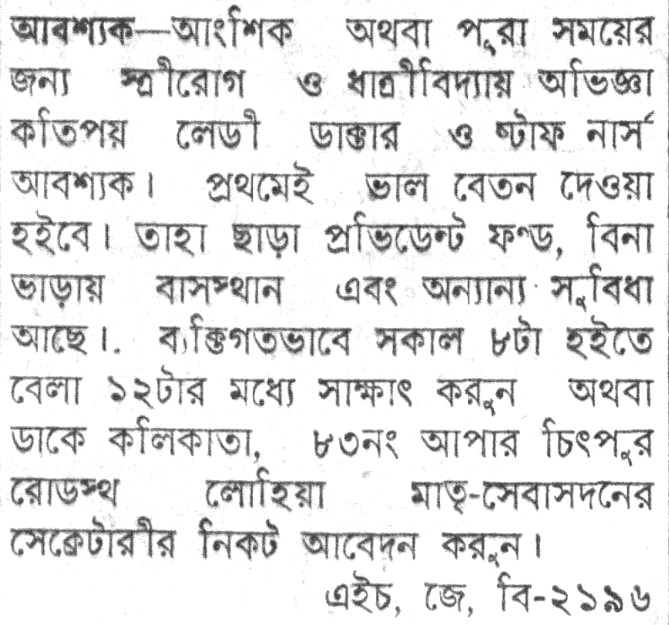

শুধু পড়া চালানোর দুশ্চিন্তা নয়, জুনিয়র ডাক্তার হিসাবে সামান্য অর্থে সংসার চালানোর চিন্তাও ছিল। ১৯৬০-এর ‘হসপিটাল’ সিনেমায় সরমা ব্যানার্জির ভূমিকায় সুচিত্রা সেন ছিলেন তাঁর পঙ্গু বাবা ও স্কুলে-পড়া ভাইয়ের সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষ। উপরি টাকা রোজগারের জন্য তিনি তাই এক সিনিয়র ডাক্তারকে সহযোগিতা করতেন তাঁর প্রাইভেট প্র্যাকটিসে। এর জন্য তাঁকে নানা স্থূল রসিকতার পাত্রীও হতে হয়েছে সহকর্মীদের কাছে। ১৯৫০-এর খবরকাগজের বিজ্ঞাপন থেকে অনুমান করা যায় পশ্চিমবঙ্গে সেই সময় মহিলা ডাক্তারদের প্রয়োজন বাড়ছে। ১৯৫১-র ৭ নভেম্বর যুগান্তরে একটা বিজ্ঞাপন– আংশিক বা পুরো সময়ের জন্য স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞ মহিলা চিকিৎসক ও নার্সের খোঁজ করে লোহিয়া মাতৃসেবাসদনের জন্য। প্রথম থেকেই ভালো বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিনা ভাড়ায় থাকার জায়গা ও অন্যান্য প্রতিশ্রুতির কথাও দেওয়া আছে। ২৬ এপ্রিল ১৯৫৮-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মখালি বিজ্ঞাপনেও বলা হয়েছে ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী মহিলা ডাক্তারের কথা। এখানেও ফ্রি কোয়ার্টারের উল্লেখ আছে। ডা. বুলবুল রায়চৌধুরীও তাঁর সাক্ষাৎকারে দুর্গাপুরে ফ্রি কোয়ার্টার পাওয়ার কথা বলেছেন। স্বামীর চাকরি ছিল কলকাতায়, শিশু সন্তান নিয়ে তিনি একাই থাকতেন দুর্গাপুরে। সিনেমায় সাহিত্যেও এই চিত্র চোখে পড়ে। সমাজের নানারকম অনিশ্চয়তা ও রক্ষণশীলতার মধ্যে দিয়ে চাকরি করা মহিলাদের কাছে এই বাসস্থানের নিরাপত্তা যে কতখানি মূল্যবান, তা সহজেই অনুমেয়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ ভারতের তিনটি শহরের ওপর ভিত্তি করে কাজ করেন অর্চনা ভেঙ্কটেশ। তিনি দেখান, গোটা বিশ শতক জুড়ে দেখা যায় মহিলা ডাক্তারদের বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। মনে করা হত তাঁরা দেশের সেবায় জীবন কাটাবেন। এ রকম ইঙ্গিত বাংলা সাহিত্যেও পাওয়া যায়। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ১৯৪২-এর উপন্যাস ‘ধরা বাঁধা জীবন’-এ ডাক্তার বোন প্রভার বিয়ের সম্ভাবনায় তার দাদা প্রসন্ন বলে– ‘একটা প্রফেশন নেওয়ার পরে মেয়েরা সুখী হতে পারে না প্রভা। ভারী অগৌরবের বিষয় হয়। পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার চায় অথচ স্বাধীনভাবে থাকার সুযোগ পেলেও নিজেরাই সেটা বজায় রাখতে পারে না।’ প্রসন্নের অবশ্য নারী স্বাধীনতা নিয়ে এই বক্তব্যের মূলে ছিল নিজের সংসারে আর্থিক সংকটের আশঙ্কা। প্রভার উপার্জনেই তার সংসার চলত। সে সময়ের পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনেও কিছু ডাক্তার পাত্রীর চাহিদা দেখা যায়। ১৯৫৮ সালের আনন্দবাজারে মেধাবী পাত্রী চাওয়া হচ্ছে যিনি ডাক্তারি পড়তে আগ্রহী। বিয়ের পর তাঁর পড়াশুনোর সব সুযোগ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হচ্ছে (১৮ এপ্রিল, ১৯৫৮)। ১৯৫৮ আরেক বিজ্ঞাপনে (৬ এপ্রিল) দেখা যায় ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত বৈদ্য পাত্রের খোঁজ করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রগঠন, সমাজগঠন, পরিবারের ভরণপোষণ এই নানা গুরুদায়িত্বের ভাষ্যের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেল তাঁদের পেশাগত দক্ষতা ও ক্ষমতায়নের গল্পটা। ব্যক্তি লেডি-ডাক্তারের বেশিরভাগ কল্পকাহিনিই যেন অবধারিতভাবেই গিয়ে শেষ হয় প্রেম আর বিবাহে। তবে সত্যি জীবনের গল্পে তাঁরা নিশ্চয়ই অনেকটা স্বাধীনতার স্বাদও পেয়েছিলেন– নিজের জীবনের ছকটা খানিকটা নিজের মতো কষার। সে আন্দাজ আমরা পাই বুলবুল রায়চৌধুরী বা শীলা কুণ্ডুর সাক্ষাৎকারে। ‘ধরা বাঁধা জীবন’-এর প্রভার গল্পও সেই ইঙ্গিত দেয়।

‘ঘরের মোটা পর্দাটা টানিয়া দিলে সে একা হইয়া যায়, পর্দা সরাইয়া ঘরে উঁকি দিবার সাহস পর্যন্ত কারুর হয় না। নারী ও শিশুর মঙ্গলের জন্য সমিতি গড়িয়া শ্রদ্ধা অর্জন করে। অসংখ্য অভ্যাসের ভেলায় ভাসিয়া চলে জীবন স্রোতে।’ যে সমাজ নারীকে বেঁধে রাখতেই ব্যস্ত ছিল, সেখানে প্রভার ভেসে যাওয়ার ক্ষমতা নেহাত কম অর্জন নয়।

তথ্যসূত্র:

১. Archana Venkatesh, ‘The home and the nation: an oral history of Indian women doctors, national development and domestic worlds’, Oral History, 2019

২. Census of India, 1951, Volume VI, Part IV

৩. Sharmita Roy, “Women Doctors’ Masterful Maneuverings: Colonial Bengal, Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries”, Social Scientist, 2014

৪. https://www.telegraphindia.com/my-kolkata/people/breaking-barriers-women-in-indian-medicine-share-their-stories/cid/2005801

… পড়ুন চৌকাঠ পেরিয়ে কলামের অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৪ : নার্সের ছদ্মবেশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যৌন হেনস্তার কবলে পড়তে হয়েছিল

পর্ব ৩ : উদ্বাস্তু মেয়েদের রোজগারের সুযোগ মিলেছিল টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজে

পর্ব ২ : পিতৃতন্ত্রের কাঠামোয় কিছু ফাটল নিশ্চয়ই ধরিয়েছিলেন সে যুগের মহিলা টেলিফোন অপারেটররা

পর্ব ১ : দেশভাগের পর ‘চঞ্চল চক্ষুময়’ অফিসে চাকুরিরত মেয়েরা কীভাবে মানিয়ে নিলেন?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved