আমার স্মৃতিতে কলকাতা আসার সবচেয়ে পুরোনো যে ছবিটা ভাসে তখন আমার ক্লাস ফোরের অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেছে। বাবার সঙ্গে ক’-দিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলাম। বাবা বলেছিলেন বুক লিস্ট বেরুলে একেবারে নতুন বইখাতা নিয়ে বাড়ি আসব। সেসময় নরঘাটে হলদি নদীর ওপর কোনও ব্রিজ ছিল না। কলকাতা আসতে ঠিকরা মোড় থেকে বাসে চাপলাম। নরঘাটে নেমে ডিঙি নৌকোয় নদী পেরিয়ে, বেশ খানিকটা কাদা ভেঙে এপারে এসে ফের বাসে উঠতে হত। সেই বাসে চেপে এলাম মেচেদা। সেখান থেকে ট্রেনে হাওড়া। কলকাতায় এসে তো আমি অবাক। গ্রামের ছেলে শহরে এলে যেমন হয় আর কি!

২.

আমি জন্মেছি মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমার ঘৃতপুরা গ্রামে। তখনও মেদিনীপুর জেলা পূর্ব-পশ্চিমে ভাগ হয়নি। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর থেকে দীঘার দিকে খানিকটা গিয়ে ঠিকরা মোড়ে নেমে আমাদের গ্রামের বাড়িতে আসতে হয়। ঠিকরা মোড় থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যেই দীঘা। আর বাস-রাস্তা থেকে মিনিট ১০-১৫ মেঠো পথে হেঁটে গেলে আমাদের গ্রাম।

সমুদ্র এখান থেকে অনেকটাই দূরে কিন্তু মাটিতে বালির ভাগ বেশি। এখনও আমাদের গ্রামের রাস্তার বেশিটাই সরু, কাঁচা রাস্তা। কিন্তু বালিমাটিতে খুব একটা কাদা হয় না। ঠিকরা মোড় থেকে খানিকটা গিয়ে রেললাইন পেরিয়ে ঢুকতে হয় ঘৃতপুরার রাস্তায়। আমাদের ছেলেবেলায় অবশ্য রেললাইন ছিল না। কোন একটা বইতে দেখেছিলাম জনশ্রুতি আছে, প্রাচীনকালে জোয়ারের সময় সমুদ্র থেকে মাছ ছিটকে-ঠিকরে এই উঁচু জায়গায় পড়ত বলে নাকি এই জায়গার নাম ‘ঠিকরা’। সত্যি-মিথ্যে জানি না। তবে আমাদের গ্রামে যাওয়ার রাস্তাটা আমার চিরকালের প্রিয়। বাড়ি ফেরার আনন্দের সঙ্গে এই রাস্তাটা জড়িয়ে আছে যে। এই রাস্তার দু’-ধারে চাষের জমি, অল্প কয়েকটা বাড়ি। বট, অশ্বত্থ, নারকেল, শিরিষ, বাবলা, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, ঝাউ– নানা গাছের সারি সেই রাস্তার দু’-পাশে।

খানিকটা হাঁটার পর রাস্তার ডান দিকে আমাদের বসতবাড়ি– ‘অক্ষয়-নিবাস’। আমার ঠাকুরদার নাম ছিল অক্ষয়নারায়ণ দে। টানা বারান্দার মাঝখানে মূল দরজার ঠিক ওপরেই বাড়ির নামফলকে লেখা আছে– ‘স্থাপিত- ১৩৭২ সাল। ১১ই ফাল্গুন।’ ইংরেজির ১৯৬৬ সালে এই বাড়িটা আমার বাবা তৈরি করেন। ঠাকুরদার আমলে ছিল মাটির বাড়ি। আমরা সেই মাটির বাড়িতেই থাকতাম। বাড়ির উঠোনে তুলসী মঞ্চটা এখনও আছে। আর পাশেই আমাদের পুকুর। নানা রকম গাছে-ঘেরা পুকুরঘাটের পৈঠায় বসলে অদ্ভুত শান্ত হয়ে যায় মনটা। কোলাহল থেকে অনেক দূরে চলে যাই।

এসবই বড় বয়সের ভাবনা। ছোটোবেলায় ওসব ভাবার ক্ষমতা কোথায় ছিল! অল্প কয়েকটা পাড়া নিয়ে গড়ে ওঠা যে-গ্রামে জন্মেছি, সেই ছোট্ট ঘৃতপুরাই তখন ছিল আমার সব। বাইরে কোথাও যতদিন যাইনি, ততদিন নিজের গ্রামের সঙ্গে অন্য কোনও জায়গার তুলনা করার প্রশ্নও ওঠে না। আমাদের ছোটোবেলায় গ্রামে সাকুল্যে ২০-২২টা ঘর ছিল। বেশিরভাগই চাষের জমি, বাস্তুজমি কমই ছিল। তখন গ্রামে বড়োজোর ১০০-১৫০ লোক বাস করত। ঘৃতপুরায় কিন্তু কোনও স্কুল নেই। আমার ছেলেবেলাতেও ছিল না। এখনও নেই। মধ্যে একটা স্কুল হয়েছিল কিন্তু তা-ও বন্ধ হয়ে গেছে। তাই গ্রাম থেকে একটু দূরে, ঘুরে গেলে এক কিলোমিটার মতো দূরে সানবালিসাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমার লেখাপড়ার শুরু। ওখানেই ক্লাস ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত পড়েছি। বাবা খুবই অল্প বয়সে পেটের তাগিদে, সংসারের সুরাহার জন্য কলকাতায় চলে এসেছিলেন। ফলে ছোটোবেলায় বাবাকে আমি প্রতিদিন কাছে পেতাম না। কিন্তু নানা প্রয়োজনে বাবা প্রায়ই গ্রামের বাড়িতে আসতেন। আমি বাবার হাত ধরেই প্রথমদিন সানবালিসাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। বাবা স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আবার কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন।

তখন আমরা বেশিরভাগ সময়টা মায়ের সঙ্গেই থাকতাম। আমার মা কমলিনী দেবী লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি। কিন্তু তিনি খুবই দৃঢ়চেতা ও বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। স্বামী কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন, তিনি প্রায় একাই আমাদের মানুষ করেছেন। আমার মায়ের বাপের বাড়িও ছিল ‘দে’-বাড়ি। আমার দাদামশাইদের বাড়ি রামনগর থানাতেই, ঘৃতপুরা থেকে ছ’-সাত কিলোমিটারে দূরে বালিসাই গ্রামে। সেটা দীঘা থেকে প্রায় ১৪-১৫ কিলোমিটার দূরে।

আমার ঠাকুরদা ছিলেন খুবই দরিদ্র মানুষ। সামান্য কিছু চাষবাস করে কায়ক্লেশে তাঁর দিন কাটত। তাঁর এক ছেলে আর দুই মেয়ে। আমার দুই পিসিই অল্প বয়সে বিধবা হয়ে ফের ঠাকুরদার কাছে ফিরে আসেন। পরে আমার বড় পিসি, যাঁকে আমরা টিমাপিসি বলে ডাকতাম, মানসিক রোগে ভুগতে শুরু করেন। ছোটোপিসির ডাকনাম ছিল লিয়াসো। এই পিসিরই ছেলে হল কার্তিকদা, কার্তিকচন্দ্র পাত্র। যার কথা আগে একবার বলেছি। কার্তিকদা আমাদের সঙ্গে পরে বাদুড়বাগানের বাড়িতেও ছিলেন।

আমার বাবা-মায়ের আমি পঞ্চম সন্তান। বড়দা হিমাংশুশেখরের পরে আমার বড়দি। বড়দির ডাকনাম ছিল টুনিয়া। তারপর মেজদা পরেশচন্দ্র। মেজদার পরে আমার দিদি বনিয়া। আর আমাদের ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল সুভাষ, বইপাড়ায় সবাই যাকে ‘বাবু’ নামে চেনে। বড়দির বিয়ে হয়েছিল এক মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে। জামাইবাবুকে আমরা দাদাবাবু বলে ডাকতাম। দিদিও এখন নেই, দাদাবাবুও মারা গেছেন। বনিয়াদির বিয়ে হয়েছিল আমাদের বাড়ি থেকে সাত-আট কিলোমিটার দূরে বারাঙ্গা গ্রামে দত্তদের বাড়িতে। আমার ছোট জামাইবাবু চাষবাস নিয়েই থাকতেন, একটা কাজুবাদামের বাগানও ছিল। কম বয়সে দেখেছি তাঁদের বাড়ির পিছনের মাঠটায় বেশিরভাগ সময়েই জল থাকত, সেখানে মাছ হত প্রচুর। বনিয়াদির দুই ছেলে। আমাদের ছোট ভাগ্নেটি খুব অল্প বয়সে ডিপথেরিয়া হয়ে মারা যায়। বড়ো ভাগ্নে ‘কান্টু’ (দিলীপ দত্ত) দেশের বাড়িতেই একটা বইয়ের দোকান চালায়, সঙ্গে তার অন্যান্য ব্যবসাও আছে। সে বইয়ের দোকানের নাম রেখেছে ‘আরতি বুক স্টল’। আরতি বনিয়াদির ভালো নাম।

……………………………………………………………..

সুকিয়া স্ট্রিটে বাবা যে-কর্পোরেশন স্কুলে বেয়ারার কাজ করতেন সেই বাড়িতেই সবাই থাকতাম। সবচেয়ে মজাটাও হয়েছিল এখানেই। সেই স্কুলের উঠোনে ছিল পেল্লাই এক চৌবাচ্চা। আমি একদিন সকালে বাবার গামছাটা পরে তেল-টেল মেখে ঝাঁপ দিলাম সেই চৌবাচ্চায়। প্রায় দশ ফুট লম্বা এবং মানানসই চওড়া সেই চৌবাচ্চা থেকে সবাই জল নিত, বালতি-মগ নিয়ে চান করত, সেই জল খাওয়াও হত। কিন্তু আমি কী আর তখন অতশত বুঝি! দিলাম ঝাঁপ! ঠিক যেমন গ্রামের বাড়িতে পুকুরে চান করি, তেমনি চৌবাচ্চায় নেমে এপাশ-ওপাশ সাঁতার দিতে শুরু করলাম।

……………………………………………………………..

বাবা সানবালিসাই স্কুলে ভরতি করে দেওয়ার পর থেকে আমি একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাক্স হাতে ঝুলিয়ে রোজ হেঁটেই স্কুলে যেতাম। পরে একটা ঝোলা ব্যাগও হয়েছিল। বাক্সে স্লেট-খড়ি, বই-টই নিয়ে স্কুলে যেতাম। পরের দিকে বাঁশের কলম নিতে হত, সঙ্গে থাকত কালির ডিবে। তখন আমরা কালির বড়ি কিনে নিজেরাই কালি তৈরি করতাম। অবশ্য স্কুলে পড়তে পড়তেই দোয়াতে করে সুলেখা কালি পেয়েছি। কিন্তু প্রথমদিকে কালির বড়ি জলে গুলে সেই ডিবেতে বারবার বাঁশের কলম ডুবিয়েই আমাদের লেখালিখি চলত। সপ্তাহ শেষে আমাদের বাড়ির কাজ থাকত খাতায় স্বরবর্ণ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ পর্যন্ত পুরোটা লেখা। মাস্টারমশাই খাতা দেখে ফের পরের সপ্তাহে একই কাজ দিতেন। ততদিনে আমার দুই দাদাই প্রাইমারি স্কুলের পাট চুকিয়ে হাইস্কুলে চলে গেছেন। তাঁরা কিছুদিন আমার মায়ের মামার বাড়ি বোধড়ায় থেকে বোধড়া হাইস্কুলে পড়েছেন।

গ্রামে আমাদের জ্ঞাতিদের মধ্যে অনেকেই আমার সঙ্গে সানবালিসাই প্রাইমারি স্কুলে পড়ত, গ্রামের অন্যরাও পড়ত। তাদের সঙ্গেই আমি স্কুলে যাতায়াত করতাম। স্কুলে যাওয়া-আসার সময় প্রথম প্রথম মায়ের চিন্তা থাকত। তখন আমাদের গ্রাম থেকে সানবালিসাই স্কুলটা দেখা যেত। চারদিকে ফাঁকা মাঠ ছিল। আমার এখনও মনে আছে, মা বাড়ি থেকে একটু এগিয়ে এসে একটা পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আমাকে নজর করতেন। ধান কেটে নেওয়ার পরে একটা সোজা রাস্তা তৈরি হয়ে যেত। আমরা সেই সোজা রাস্তাতেই স্কুলে যেতাম। আর বৃষ্টিকালে একটু ঘুরে যেতে হত। সেই ঘুরপথের রাস্তায় আবার দু-জায়গায় আল কেটে দিয়ে জল বেরুবার রাস্তা করা হত। সেই জায়গাটা লাফিয়ে পার হতাম। ফলে নিজেদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলত কে এক লাফে কতটা যেতে পারে! স্কুলে ঢোকার ঠিক আগে ছোট্ট একটা বাঁশের সাঁকো ছিল। বর্ষার সময় সেই সাঁকোর ওপর দিয়েই যেতে হত। আর যখন জল থাকত না তখন নিচ দিয়ে হেঁটে যেতাম। স্কুল থেকে ফেরার সময় জল ছেটানোর খেলাও যে ছিল না তা নয় ! হয়তো পা দিয়ে কাউকে লক্ষ্য করে খানিকটা জল ছিটিয়ে দিলাম– এইসব অল্পবয়সের দুষ্টুমি আর কি!

স্কুলের তিনজন মাস্টারমশাইকে আমার এখনও মনে আছে– একজন সনাতনবাবু, সনাতন দাস। সনাতনবাবু স্কুল ছুটির পর স্কুলবাড়িতেই আমাকে আবার আলাদা করে পড়াতেন। পরে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে গ্রামের যেসব ছেলেমেয়ে ওই স্কুলে পড়তাম, তাদের আলাদা করে পড়াতেন। প্রাইমারি স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে সত্যেন আর রামেশ্বরের কথা এখনও মনে আছে। পরে সত্যেন রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল লেখকের কাজ করত, রামেশ্বর স্কুল শিক্ষক হয়েছিল।

মাস্টারমশাইদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ দাসকে আমরা বড় মাস্টারমশাই বলতাম। উনিই ছিলেন আমাদের হেডস্যর। আরেকজন ছিলেন রজনীবাবু, রজনীকান্ত জানা। আমাদের সময়ে মাস্টারমশাইদের সঙ্গে সম্পর্কটা খুব কাছের ছিল। তখন কিন্তু অন্যায় করলে মাস্টারমশাইরা শাস্তিও দিতেন। বড় মাস্টারমশাই, সনাতন মাস্টারমশাইদের হাতে ছড়ি থাকত। কিন্তু আমরা চেষ্টা করতাম যাতে মাস্টারমশাইরা রেগে না যান। হয়তো টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ে গেছে কিন্তু খেলা শেষ হয়নি, আমরা খেলা ফেলেই ছুট লাগাতাম ক্লাসঘরের দিকে, যাতে স্যরেদের আগেই ঘরে পৌঁছে যেতে পারি।

গ্রামে বাড়ি হলেও তখন আমাদের জমিজিরেত বিশেষ ছিল না। সামান্য যা ছিল তার খানিকটা ঠাকুরদার আমলেই বিক্রি করতে হয়েছিল। ফলে বাবার একটা জেদ ছিল পুরোনো জমিগুলো ফের কিনে নেওয়ার। এইভাবে কিছু জমি আমাদের হয়েছিল। এই জমিগুলো মূলত বাড়ির আশপাশের জমি। বাবা দেউলবাট্টা, ঝাউগেড়িয়া এইসব জায়গায় চাষের জমিও কিছু কিনেছিলেন। নিজে কলকাতা থেকে গিয়ে সেইসব জায়গায় লোক দিয়ে চাষ করাতেন। দাঁড়িয়ে থেকে সব তদারক করতেন। বীজ ফেলার সময় একবার যেতেন। পরে যখন চারাগাছগুলো একটু বড় হয়েছে, জমিতে রোপণ করতে হবে, তখন ফের যেতেন। ওদিকে মা সংসারের যাবতীয় কাজ একা হাতে সামলাতেন। ধান সেদ্ধ করা, ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানা, মুড়ি ভাজা, গাছ-পাকা নারকেল পড়ে গেলে সেই নারকেল থেকে তেল বের করা– সবই মা-কে করতে হত। আমার দুই পিসিও যথাসম্ভব সাহায্য করতেন। নিকট আত্মীয়রাও কেউ কেউ হাত লাগাতেন। নারকেলের দুধ উনুনে ফুটিয়ে তেল বের করে নেওয়ার পর যে-অংশটা পড়ে থাকত, তাকে আমরা ‘নারকেলের চড়া’ বলতাম। তার স্বাদও দারুণ। সেই বয়সে ওটা আমার খুবই প্রিয় খাবার ছিল। আমার পিসি আবার পাট দিয়ে দড়ি বানানোয় দক্ষ ছিলেন। কাঠি দিয়ে বানানো চারকোনা ঢ্যাড়ার গায়ে জড়িয়ে দড়ি বানাত পিসি।

ক্লাস ফাইভে বাবা আবার আমাকে নিয়ে গিয়ে ভরতি করে দিলেন রামনগর রাও হাইস্কুলে। ঠিকরা মোড় থেকে বাসে করে যেতাম। নরিয়া বলে একটা জায়গা আছে বালিসাইয়ের আগে। সেখানেই আমাদের স্কুল। দীঘা যাওয়ার সময় বাস থেকে রাস্তার ডান দিকে আমাদের বিশাল স্কুলটা দেখা যায়। আমি যখন হাইস্কুলে পড়তে গেলাম তার আগেই বড়দা কলকাতায় চলে আসেন। মেজদাও দুয়েক বছরের মধ্যে কলকাতা চলে আসেন।

একটু বড় হতে স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর আমি প্রায় প্রতি বছরই কালকাতায় বাবার কাছে আসতাম। তখন অবশ্য কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় এত বইয়ের দোকান ছিল না। প্রকাশ ভবনের সামনে দিয়ে তখন সারাদিনই গঙ্গাকলের জল যেত। যতদূর মনে পড়ে– তখন ছিল প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, এ. মুখার্জী, বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রকাশ ভবন, মিত্র ও ঘোষ, এম. সি. সরকার, দেব সাহিত্য কুটীর, সিগনেট প্রেস, মডার্ন বুক এজেন্সি, আর এখনকার মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে আসতে রাস্তার ডান হাতে যে কেক-পেস্ট্রির দোকান হয়েছে তার পাশে বাড়িটাতেই ছিল বিদ্যোদয় লাইব্রেরী। এখানেই আমার বন্ধু ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাবা, প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও ‘কিশোরভারতী’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বসতেন।

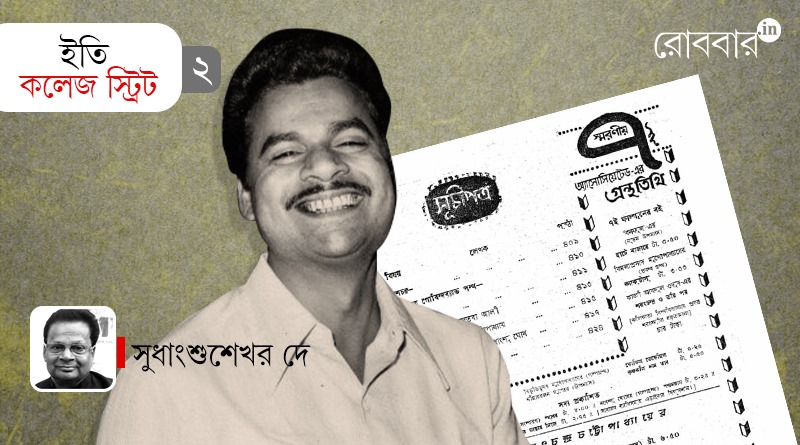

আমি বাবার সঙ্গে বা কার্তিকদার সঙ্গে সেই বয়সেই এইসব দোকানে বই আনতে যেতাম। গ্রেস সিনেমার পাশে হিন্দু সৎকার সমিতির যে বাড়ি– তার তিনতলায় ছিল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং। পরে জেনেছি, তাঁরা প্রতি বাংলা মাসের ৭ তারিখকে বলতেন ‘গ্রন্থতিথি’– ‘৭-ই’ তখনকার বিজ্ঞাপনে খুব বিখ্যাত ছিল। একটা দোকানের কথা খুব মনে আছে, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, তারা টেস্ট পেপারের মেড-ইজিও ছাপত।

আমার স্মৃতিতে কলকাতা আসার সবচেয়ে পুরোনো যে ছবিটা ভাসে তখন আমার ক্লাস ফোরের অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেছে। বাবার সঙ্গে ক’-দিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলাম। বাবা বলেছিলেন বুক লিস্ট বেরুলে একেবারে নতুন বইখাতা নিয়ে বাড়ি আসব। সেসময় নরঘাটে হলদি নদীর ওপর কোনও ব্রিজ ছিল না। কলকাতা আসতে ঠিকরা মোড় থেকে বাসে চাপলাম। নরঘাটে নেমে ডিঙি নৌকোয় নদী পেরিয়ে, বেশ খানিকটা কাদা ভেঙে এপারে এসে ফের বাসে উঠতে হত। সেই বাসে চেপে এলাম মেচেদা। সেখান থেকে ট্রেনে হাওড়া। কলকাতায় এসে তো আমি অবাক। গ্রামের ছেলে শহরে এলে যেমন হয় আর কি! আমি তো তার আগে ইলেকট্রিকের আলো-পাখাও দেখিনি, রাস্তায় ট্রাম দেখিনি, এত লোকও দেখিনি। কলেজ স্ট্রিটের মতো জায়গায়ও দেখিনি।

…………………………………………………

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার.ইন

…………………………………………………

তখনও বাদুড়বাগানে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়নি। সুকিয়া স্ট্রিটে বাবা যে-কর্পোরেশন স্কুলে বেয়ারার কাজ করতেন সেই বাড়িতেই সবাই থাকতাম। সবচেয়ে মজাটাও হয়েছিল এখানেই। সেই স্কুলের উঠোনে ছিল পেল্লাই এক চৌবাচ্চা। আমি একদিন সকালে বাবার গামছাটা পরে তেল-টেল মেখে ঝাঁপ দিলাম সেই চৌবাচ্চায়। প্রায় দশ ফুট লম্বা এবং মানানসই চওড়া সেই চৌবাচ্চা থেকে সবাই জল নিত, বালতি-মগ নিয়ে চান করত, সেই জল খাওয়াও হত। কিন্তু আমি কী আর তখন অতশত বুঝি! দিলাম ঝাঁপ! ঠিক যেমন গ্রামের বাড়িতে পুকুরে চান করি, তেমনি চৌবাচ্চায় নেমে এপাশ-ওপাশ সাঁতার দিতে শুরু করলাম। হঠাৎ সেই স্কুলের কেয়ারটেকার, আমাদেরই আত্মীয়, যদুনাথ জানা, আমরা দাদু বলতাম– ‘সব জল নষ্ট হয়ে গেল’, বলে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন। আমি অবশ্য তখন নিজের অন্যায়টা বুঝতেও পারিনি। অতবড়ো চৌবাচ্চা দেখে আমার মনে হয়েছিল ঝাঁপিয়ে সাঁতার কাটার জন্যই ওটা বানানো হয়েছে।

লিখনে: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

………………………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ………………………………

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved