শংকর একদিন কোনও একটা কাজে গিয়েছিলেন প্রকাশ ভবনে-র শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। সেসময় প্রকাশ ভবন থেকে সদ্য একটি বই বেরিয়েছে তাঁর। সেদিন শংকরের অপরিচিত এক ভদ্রলোক না কি শচীনবাবুকে বাইরে ডেকে কিছু কথা বলেন। উত্তরে শচীনবাবু জানান– এখনই সিদ্ধান্ত নিতে তিনি অপারগ, পরে ভেবে জানাবেন। শংকর কৌতূহলবশে জানতে চাইলে শচীনবাবু জানান, ওই ভদ্রলোক ভগবানচন্দ্র দে, তিনি এসেছিলেন শংকরের সদ্যপ্রকাশিত বইয়ের এক হাজার কপি কিনতে। শচীনবাবু সেদিন রাজি হননি। কেননা, এক হাজার কপি এক লপ্তে কিনে নিলে বাবা বাড়তি কমিশন পেতেন, আর সেই কমিশনে ভর করে ক্রেতাদের যে-ডিসকাউন্ট দিতেন তাতে ওই বইটির খোঁজে পাঠক আর প্রকাশ ভবন-এ আসতেন না।

৩.

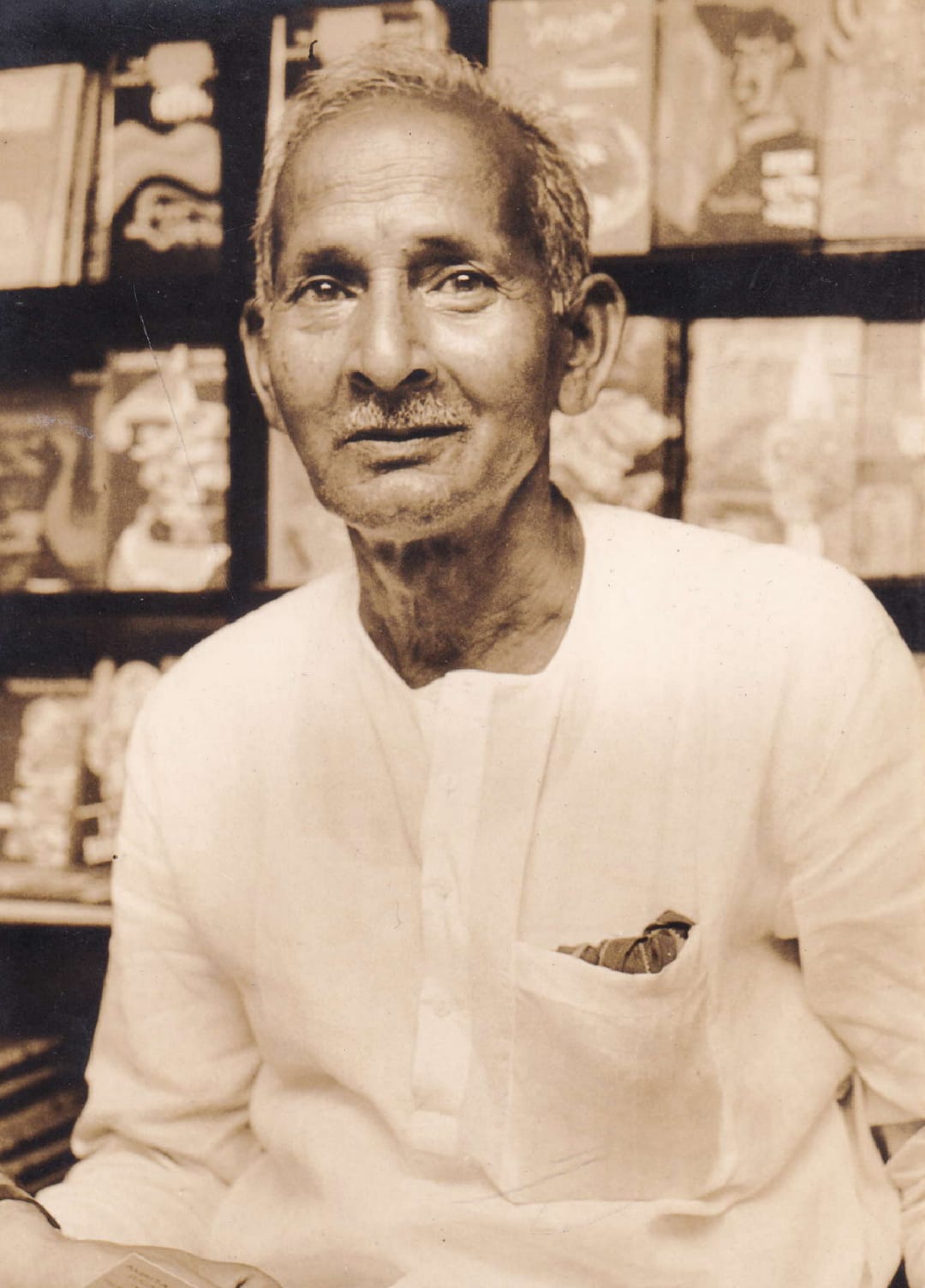

আমি এখনও চট করে কাউকে ‘তুমি’ বা ‘তুই’ বলে সম্বোধন করতে পারি না। সবাইকে ‘আপনি’ বলার অভ্যেসটা সম্ভবত আমার বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি। বাবা সবাইকে ‘বাবু’ সম্বোধন করতেন। আজ বাবার কথা ভাবতে বসে প্রথমেই মনে হল, বাবার মতো পরিশ্রমী মানুষ আমি জীবনে আর দেখিনি। তাঁর জীবনের ঘটনা গল্প-উপন্যাসকেও হার মানায়। একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থা থেকে পরিশ্রম আর মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জেদটুকু সম্বল করে বাবা আমাদের পরিবারের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে ছিলেন। খুব বেশি লেখাপড়া শেখেননি। বাংলা পড়তে-লিখতে জানতেন, পরে কলকাতায় এসে কাজ-চলার মতো খানিকটা ইংরেজিও শিখে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের গল্প গ্রামবাংলার দরিদ্র যুবকের স্বপ্নপূরণের কাহিনি। অবশ্য ‘যুবক’ বলি কী করে! আমার বাবা ভগবানচন্দ্র দে-র জন্ম ১৯১৪ সালে। ঘৃতপুরা গ্রাম থেকে যখন রোজগারের আশায় কলকাতা আসেন তখন তিনি বছর তেরো-চোদ্দোর কিশোর। পরিবারের আর্থিক জোর ছিল না। চতুর্থ শ্রেণির বেশি লেখাপড়াও করা হয়নি তাঁর। দারিদ্রর সঙ্গে লড়াই করাটাই ছিল ভবিতব্য। কিন্তু গ্রামে পড়ে থেকে দারিদ্রের মার খেয়ে কায়ক্লেশে না বেঁচে, তিনি চেয়েছিলেন জীবনটাকে অন্যভাবে গড়তে। তাই অল্প বয়সেই ভাগ্যসন্ধানে মেদিনীপুর ছেড়ে পাড়ি দিলেন কলকাতায়। পকেটে পয়সা ছিল না ঠিকই, কিন্তু স্বপ্ন ছিল দু’চোখ ভরা।

বাবা সেই সময় দেখছিলেন, চেনাজানা আশপাশের গ্রামের ছেলেরা সব কাজের আশায় ‘বিদেশ’ চলে যাচ্ছে। এই ‘বিদেশ’ মানে কিন্তু কলকাতা। বাবা কলকাতায় প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন তাঁর এক কাকা গজেন্দ্রনাথ দে-র কাছে। মানিকতলা মেন রোড ধরে মানিকতলা থেকে কাঁকুড়গাছির দিকে গেলে রেল ব্রিজের খানিক পরে ডানদিকে ছিল গজেনদাদুর ‘জনতা হিন্দু হোটেল’। বাবা সেখানেই প্রথমে কিছুদিন ছিলেন।

এদিকে গ্রামের ছেলের কলকাতায় প্রথম পা দেওয়া, দু’চোখে অপার বিস্ময়। কিন্তু খিদের জ্বালা বড় দায়। পেটের টানে থিতু হতে চাইছিলেন দ্রুত। প্রথম কয়েক দিন এখানে-ওখানে কাজ করার পর শেষ পর্যন্ত সুকিয়া স্ট্রিটের কর্পোরেশন বিদ্যালয়ে বেয়ারার পদে বহাল হলেন। যদুনাথ জানা-র কথা আগেও বলেছি, আমার যদুদাদু। তিনিই কর্পোরেশন স্কুলে বাবার চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তখন থেকে কলকাতায় থাকার একটা সত্যিকারের অর্থ তৈরি হল কিশোর ভগবানচন্দ্রর মনে। কিন্তু তখনকার দিনে স্কুলের বেয়ারার বেতনই বা কত ছিল! সর্বগ্রাসী দারিদ্রর সামনে বেয়ারার কাজের ওই অল্প বেতনে চলবে কী করে! তাই স্কুলের কাজের পরও নানা উপায়ে রোজগারের চেষ্টা দেখতে হল তাঁকে। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবাকে খুব পছন্দ করে ফেলেন। বাবা তখন স্কুলের কাজের সঙ্গে সঙ্গেই সেই মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির ছোটোখাটো কাজও করে দিতেন। বাজার করা, বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া-বাড়ি পৌঁছে দেওয়া– এইসব কাজ। এতে সামান্য কিছু অর্থ হয়তো পেতেন। কিন্তু তা এতই সামান্য ছিল যে, তাতে বিশেষ কিছু সুরাহা হচ্ছিল না।

এরপর যে-কাজটিতে তিনি হাত লাগালেন, তাতেই তাঁর সারাজীবনের সাফল্য। কর্পোরেশন স্কুলের মাস্টারমশাই-ই এক্ষেত্রে ত্রাতার ভূমিকায় এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন শিশুপাঠ্য বইয়ের লেখক। নিজের লেখা বই নিজেই প্রকাশ করতেন। তিনি বাবাকে বললেন, স্কুলের কাজের পরে তাঁর লেখা বই নিয়ে কলেজ স্ট্রিটে, এমনকী, কলকাতার অন্যান্য জায়গার দোকানে দিতে। বাবা মাস্টারমশাইয়ের লেখা ‘নীতিমালা’ বইটি নিয়ে দোকানে-দোকানে যেতে শুরু করলেন। কাঁধে বইয়ের বোঁচকা নিয়ে তখনকার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট (বিধান সরণি), চিৎপুর, কলেজ স্ট্রিটের নানা দোকান ঘুরে ট্রামে করে চলে যেতেন ভবানীপুর, টালিগঞ্জেও। আবার দিনের শেষে মাস্টারমশাইকে বই এবং টাকা-পয়সার হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে রাতে যেতেন সুকিয়া স্ট্রিটের স্কুলে। মাস্টারমশাই সেই বই বিক্রির টাকা থেকে বাবাকে কিছু কমিশন দিতেন। এই সামান্য কমিশনই ছিল বাবার দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনির উপার্জন। এই কমিশনটা বাবার কাছে এতটাই জরুরি ছিল যে, স্কুলের কাজ শেষ করেই রোদ-জল-ঝড় উপেক্ষা করেও বই নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। তখন রবিবারেও কিছু কিছু জায়গায় দোকান খোলা থাকত– তাই রবিবারেও ছুটি ছিল না।

এ-সবই গত শতকের তিনের দশকের কথা। তখনকার বইপাড়ার চেহারাটাই অন্য রকম ছিল। শুধু বই বা ব্যাবসার ধরনই নয়– কলেজ স্ট্রিট পাড়ার ভূগোল, পাঠকের চাহিদাও অন্য রকম ছিল। আজকের বাংলা প্রকাশনার বেশিরভাগই তখন ভবিষ্যতের গর্ভে। প্রথম বই বিক্রির অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝলেন যে, এটা একটা সম্মানজনক রোজগারের পথ হতে পারে। ক্রমশ তিনি আরও কিছু বই প্রকাশকদের কাছ থেকে কিনে এনে বিক্রি করা শুরু করলেন। কলেজ স্ট্রিটেই যাঁরা ছোটদের স্কুলপাঠ্য বই প্রকাশ করতেন, বাবা তাঁদের কাছ থেকে বই নিয়ে একইভাবে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দোকানগুলোয় যাওয়া শুরু করলেন। কাঁধের বোঁচকাটা আরও ভারী হল। সারাদিন বই বিক্রি করে যাঁদের কাছ থেকে বই নিয়ে গিয়েছিলেন– কারও কাছ থেকে হয়তো পাঁচ কপি, কারও দশ কপি– সব হিসেব মিটিয়ে দিয়ে নিজের কমিশনের টাকা নিয়ে সুকিয়া স্ট্রিটে ফিরতেন। স্কুল বাড়িতে ফিরে অনেকসময় যদুদাদুর কাছে টাকাপয়সা গচ্ছিত রাখতেন– মাস ফুরোলে বাড়ি গিয়ে টাকা দিয়ে আসবেন!

……………………………………………………………………………………………………………………………….

আজ কলেজ স্ট্রিটে বাংলা বইয়ের ব্যবসায় ডিসকাউন্ট দেওয়ার যে-চল সেটা বাবার হাত ধরেই কি না, তা বলার মতো তথ্যপ্রমাণ হয়তো আমার হাতে নেই, কিন্তু বাবা যে এই কাজের শুরু দিকের একজন মানুষ, তা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। আমি ভাবি মানুষটার দূরদৃষ্টির কথা। স্বপনদার (অধ্যাপক স্বপন মজুমদার) কাছে শুনেছি, তাঁরা ছাত্রবয়সে বাবার কাছে এসে দুয়েকটা বই কিনতেন, ডিসকাউন্টও পেতেন। কিন্তু তার চেয়েও বেশি যেটা পেয়েছেন সেটা হল আমার বাবার স্নেহ আর প্রশ্রয়। বাবা হাতে কয়েকটা বই ধরিয়ে না কি বলতেন– বাড়ি নিয়ে গিয়ে যত্ন করে পড়বেন, যেটা পারবেন কিনবেন, অন্যগুলো ফেরত দিয়ে দেবেন। পড়ুয়া-ছাত্রদের বাবা অন্য চোখে দেখতেন। দে বুক স্টল-এর সামনে টুল পেতে স্বপনদা বা ওই সময়ের ছাত্ররা না কি অনেক সময় ধরে বই পড়তেন।

……………………………………………………………………………………………………………………………….

দীর্ঘদিন বাবা শুধু দোকানে-দোকানে বই বিক্রি করে বেরিয়েছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর মনে হয়, রাস্তার ধারে চট বিছিয়েও তো বই বিক্রি করা যায়। সেসময় প্রেসিডেন্সির রেলিংয়ে ঝুলিয়ে বই বিক্রির চল ছিল। কিন্তু বইপাড়ায় ফুটপাতে ঢেলে বই বিক্রির চল ছিল না। বাবা শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে চট বিছিয়ে বই বিক্রি শুরু করলেন। শুনেছি তখন এম সি সরকারের ‘ইয়ারবুক’-এর খুব কদর ছিল। বাবা সে-বই নিয়ে এসে বিক্রি করা শুরু করলেন। তখনই কেউ পরামর্শ দেন ‘ইয়ারবুক’ নিয়ে কলেজ স্ট্রিটের বাইরেও যেতে, বিশেষ করে কোর্ট পাড়ায়। বাবা তখন শুরু করলেন চল্লিশ-পঞ্চাশখানা ‘ইয়ারবুক’ নিয়ে আদালত চত্বরে– হাই কোর্টে, কলকাতার অন্যান্য কোর্টের সামনেও। কখনও ঝাঁকায় করে বই নিয়ে গিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনেও বিক্রি করেছেন। বই বিক্রি হচ্ছে। কমিশন বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকি নেওয়ার সাহসও বাড়ছে। তখন প্রায় ঠিকই করে ফেলেছেন স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে পুরো সময়টাই বই বিক্রির কাজ করবেন। তাই শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে এম সি সরকার, মহেশ লাইব্রেরি পেরিয়ে পুবদিকে যে-কানাগলি সেই গলিতে ঢুকেই উত্তরদিকের একটা পুরোনো বাড়ির দেওয়ালে, ইন্ডিয়ানার প্রায় উলটো দিকে, ভাড়া নিলেন একটা জানলা মতো জায়গা। সেখানে কাঠ দিয়ে তৈরি করালেন সামান্য কয়েকটা তাক। এবার আর দিনের শেষে বই নিয়ে কোথায় যাবেন তার চিন্তা রইল না। সেটা চারের দশকের মাঝামাঝি। বাবা তখন বছর তিরিশের যুবক। শুরু হল দে বুক স্টল। বিভিন্ন প্রকাশকের কাছ থেকে বই কিনে এনে বই বিক্রির একটা নতুন ঘরানা তৈরি করলেন তিনি। বাবা যেহেতু বই এনে টাকা-পয়সা মেটানোর ব্যাপারে খুবই নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন, তাই অন্যান্য প্রকাশকেরা তাঁকে স্নেহের চোখে দেখতে শুরু করেন। আমার এখনও মনে আছে অনেক পরে, যখন আমি কোনও দোকানে বই আনতে গেছি– যেমন বিশেষ করে মনে আছে বিদ্যোদয় লাইব্রেরী-র দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন-এর শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কিংবা ডি এম লাইব্রেরী-র গোপালদাস মজুমদার, তারা আমাকে স্নেহের স্বরে বলতেন– ‘তুমি ভগবানের ছেলে!’ ব্যাবসার ভাষায় যাকে বলে ‘গুডউইল’– সেটা বাবা খুব দ্রুত অর্জন করেছিলেন। ক্রমশ দে বুক স্টল-এর পসার জমল।

তখন কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের ব্যাবসার নিয়মকানুন আজকের মতো ছিল না। ক্রেতা বইয়ের দামের ওপর কোনও ছাড় পেতেন না। বাবা শুরু করলেন বেশি পরিমাণে বই কিনতে। যে-প্রকাশকের যে-বইয়ের কাটতি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা, বাবা তাঁদের সেইসব বই বেশি করে কিনতে শুরু করলেন। তাতে প্রকাশকেরা বাবাকে বাড়তি কিছু কমিশন দিতেন। বাবা সেখান থেকে ক্রেতাদের কিছু কিছু কমিশন দেওয়া শুরু করলেন। আজ কলেজ স্ট্রিটে বাংলা বইয়ের ব্যবসায় ডিসকাউন্ট দেওয়ার যে-চল সেটা বাবার হাত ধরেই কি না, তা বলার মতো তথ্যপ্রমাণ হয়তো আমার হাতে নেই, কিন্তু বাবা যে এই কাজের শুরু দিকের একজন মানুষ, তা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। আমি ভাবি মানুষটার দূরদৃষ্টির কথা। স্বপনদার (অধ্যাপক স্বপন মজুমদার) কাছে শুনেছি তাঁরা ছাত্রবয়সে বাবার কাছে এসে দুয়েকটা বই কিনতেন, ডিসকাউন্টও পেতেন। কিন্তু তার চেয়েও বেশি যেটা পেয়েছেন সেটা হল আমার বাবার স্নেহ আর প্রশ্রয়। বাবা হাতে কয়েকটা বই ধরিয়ে না কি বলতেন– বাড়ি নিয়ে গিয়ে যত্ন করে পড়বেন, যেটা পারবেন কিনবেন, অন্যগুলো ফেরত দিয়ে দেবেন। পড়ুয়া-ছাত্রদের বাবা অন্য চোখে দেখতেন। দে বুক স্টল-এর সামনে টুল পেতে স্বপনদা বা ওই সময়ের ছাত্ররা না কি অনেক সময় ধরে বই পড়তেন।

ধীরে ধীরে বইয়ের ব্যাবসায় দে বুক স্টল তার ছাপ রাখতে শুরু করল। বিশেষ করে ‘হোলসেল’ বই ব্যাবসায়। সেইসময় জায়গার অভাব মেটাতে ওই গলিরই শেষপ্রান্তে সেনগুপ্ত প্রকাশনের পাশের বাড়িতে একতলায় একটা ঘর ভাড়া নেওয়া হয় বই রাখার জন্য। তখনকার দিনে বিশ্ববাণী-র মতো প্রকাশকও নিজেদের প্রকাশিত সব বই এনে তুলতেন দে বুক স্টল-এ। সাহিত্যিক ‘শংকর’ (মণিশংকর মুখোপাধ্যায়) একবার গল্প করতে-করতে এ-সময়ের একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। তিনি একদিন কোনও একটা কাজে গিয়েছিলেন প্রকাশ ভবনে-র শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। সেসময় প্রকাশ ভবন থেকে সদ্য একটি বই বেরিয়েছে তাঁর। সেদিন শংকরের অপরিচিত এক ভদ্রলোক না কি শচীনবাবুকে বাইরে ডেকে কিছু কথা বলেন। উত্তরে শচীনবাবু জানান– এখনই সিদ্ধান্ত নিতে তিনি অপারগ, পরে ভেবে জানাবেন। শংকর কৌতূহলবশে জানতে চাইলে শচীনবাবু জানান, ওই ভদ্রলোক ভগবানচন্দ্র দে, তিনি এসেছিলেন শংকরের সদ্যপ্রকাশিত বইয়ের এক হাজার কপি কিনতে।

শচীনবাবু সেদিন রাজি হননি। কেননা, এক হাজার কপি এক লপ্তে কিনে নিলে বাবা বাড়তি কমিশন পেতেন, আর সেই কমিশনে ভর করে ক্রেতাদের যে-ডিসকাউন্ট দিতেন তাতে ওই বইটির খোঁজে পাঠক আর প্রকাশ ভবন-এ আসতেন না। বাংলা বইয়ের হোলসেল ব্যবসার সূচনাটা বাবাই করেছিলেন, ওই সামান্য একটু দেওয়ালের গায়ে ঝোলা দোকান থেকেই।

তখনও কিন্তু বাবা সুকিয়া স্ট্রিটের স্কুলবাড়িতেই থাকতেন, বাদুড়বাগানের বাড়িটা আরও কিছুদিন পরে ভাড়া নেওয়া হয়। বাদুড়বাগানে অনেকে একসঙ্গে থাকতেন। বাবা সকালে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তোলা-উনুনে আঁচটা দিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। সেই সাত-সকালেই কাছাকাছির মধ্যে আমাদের আত্মীয় বা গ্রামের চেনা-পরিচিত যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আসতেন। সুকিয়া স্ট্রিটে গিয়ে যদুদাদুর সঙ্গে দেখা করতেন, পাশেই বলাই সিংহ লেনে কয়েকজন থাকতেন, কৈলাস বোস স্ট্রিটে একটা মাটির বাড়িতে থাকতেন অনেকে, আমরা বলতাম– ‘মাটিকোঠা’–বাবা তাঁদের সঙ্গেও দেখা করে ফিরে এসে চান-খাওয়া সেরে দশটার মধ্যে কলেজ স্ট্রিটের দোকানে চলে আসতেন।

বাবা শুধু আমাদের চার ভাইকেই কলকাতায় এনেছিলেন, এমন নয়। আমাদের পিসতুতো দাদা– কার্তিকদাকেও এনেছেন। এছাড়া আমাদের গ্রামের বা আশপাশের গ্রামের আরও অনেক মানুষ– কেউ হয়তো ট্রাম কোম্পানির কন্ডাক্টর হয়েছেন, কেউ মেডিক্যাল কলেজে, কেউ এলআইসিতে কাজ করতেন, কেউ কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। বইপাড়ায় তো অনেকেই কাজ করেছেন। প্রফুল্ল দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ দে, তরণীকান্ত সার– বাবা-ই এঁদের কলকাতা নিয়ে এসেছেন। এঁরা কেউ কেউ আমাদের দোকানে কাজও করেছেন। যেমন বাবার খুড়তুতো ভাই সুরেনকা (সুরেন্দ্রনাথ দে) আমাদের দোকানে কিছুদিন কাজ করার পর কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে একটা বইয়ের দোকান করেছিলেন। বেশ কিছুদিন সেই দোকান চলেওছিল। এরকম কিন্তু অনেকেই আছে যাদের কাজ শুরু আমাদের দোকানে, পরে তারা নিজের দোকান ও প্রকাশনা চালিয়েছে সাফল্যের সঙ্গে।

দাদারা এসে যাওয়ার পর বাবা বাড়তি বল পেলেন। কার্তিকদাও ছিল। তাঁরা সবাই বাবাকে বলছিলেন একটা দোকান নিতে পারলে কাজের সুবিধে হত। এরকমভাবে চলতে চলতে ষাটের দশকের শুরু দিকে ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে এখন যেটা দে’জ পাবলিশিংয়ের কাউন্টার, তার ঠিক পিছনের অংশটা ভাড়া নিয়ে শুরু হল দে বুক স্টোর। দে বুক স্টোর তৈরির পর বাবাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তবু বাবা কিন্তু দে বুক স্টল বন্ধ করেননি। দিনের অনেকটা সময় স্টলের সামনে টুল পেতেই বসতেন। কার্তিকদাও বসতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে দে বুক স্টোরের কাজ বাড়তে থাকল। বাবার স্মৃতি বিজড়িত সেই স্টল এখনও আমরা ধরে রেখেছি।

আমি প্রকাশনায় আসার পর বইয়ের পরিমাণ আরও বাড়তে থাকে। একদিকে হোলসেল মার্কেটের বই, অন্যদিকে নিজেদের প্রকাশনার বই। এভাবে চলতে চলতে ১৯৮০ সালে ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের সামনের দিকের অংশটা, এখন যেটা দে’জ পাবলিশিং নামে সুপরিচিত, সেই অংশটা আমরা নিতে পারি। বাবার ইচ্ছে ছিল পিছনের দিকের দে বুক স্টোরে থাকবে হোলসেল, আর সামনের দিকে নিজেদের প্রকাশনার বই। ইতোমধ্যে আমাদের বেশ কিছু বই সাড়া জাগিয়েছে। ফলে বই ক্রমশ বাড়ছিল। আমার ব্যস্ততাও বাড়ছিল। এদিকে, ১৯৭৮ সালে আমার ছোটোভাই ‘বাবু’ (সুভাষ) কলকাতায় এল। ভরতি হল দোকানের কাছেই চিত্তরঞ্জন কলেজে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকানের কাজেও হাত লাগাল সে। বাবু আসায় আমি বাইরে-বাইরে অনেক বেশি কাজ করতে শুরু করলাম, বইও বেরুতে থাকল বেশি। আর বাবু দোকান সামলাতে-সামলাতে হয়ে উঠল বইপাড়ার চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া। এমন বই সম্ভবত নেই যার প্রকাশকের নাম সে জানে না।

একটু বয়স বাড়তেই বাবার নানা রকম স্নায়বিক সমস্যা শুরু হল। অল্প বয়স থেকে শরীরের ওপর ওই প্রবল চাপ আর অপুষ্টির কারণে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। বেশিরভাগ সময়টা তখন ঘৃতপুরাতেই কাটাতেন। ১৯৯২ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনি প্রয়াত হন। সেটা ছিল বৃহস্পতিবার। কলকাতা বইমেলার মুখে। আমরা চলে গেলাম গ্রামের বাড়ি। কিন্তু বাবার শিক্ষা ছিল দুঃখ-শোক যাই হোক দোকান বন্ধ করা যাবে না। সেবারের বইমেলাতেও যথারীতি দে’জ-এর স্টল ছিল।

…………………………………………………

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার.ইন

…………………………………………………

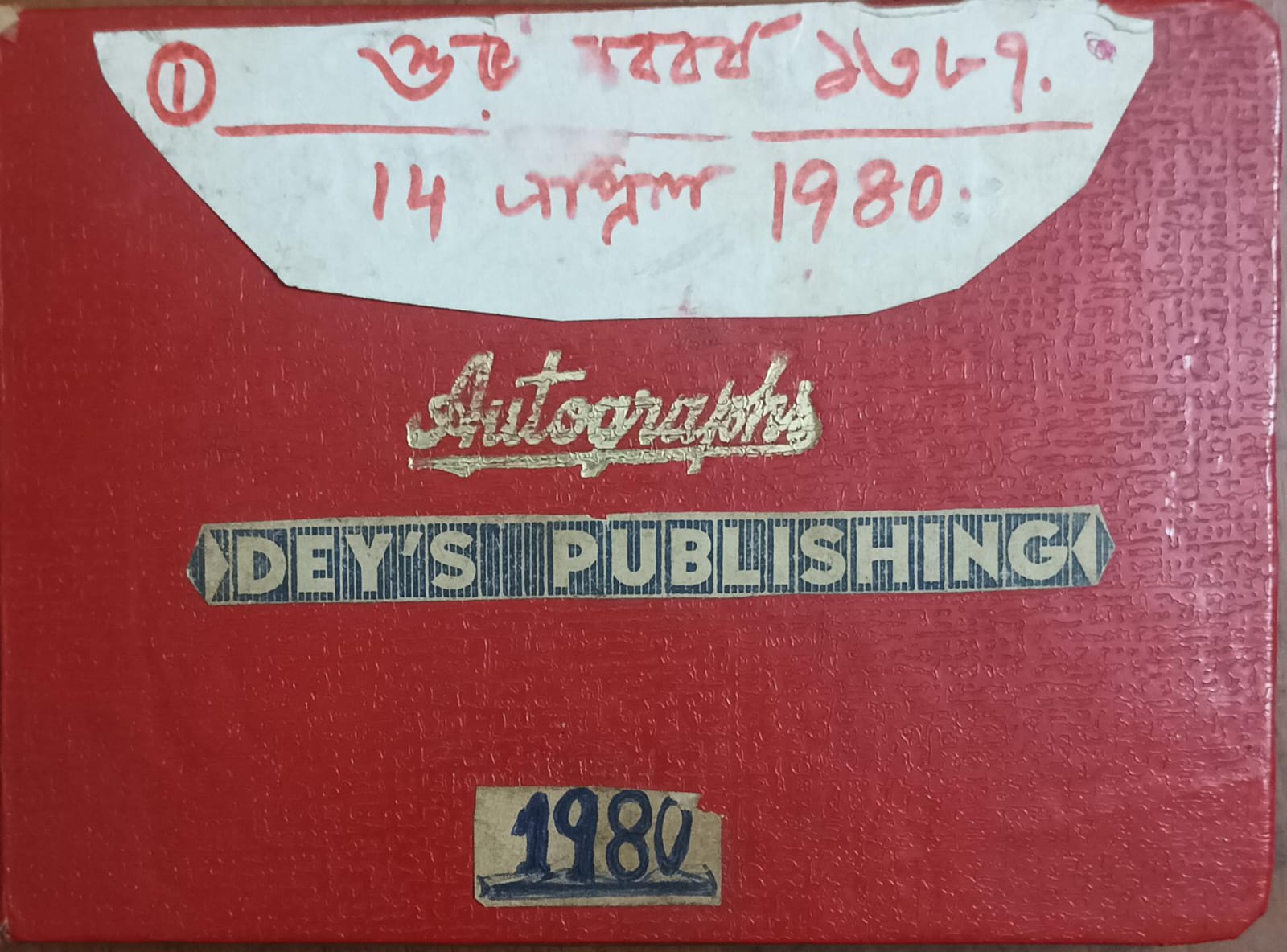

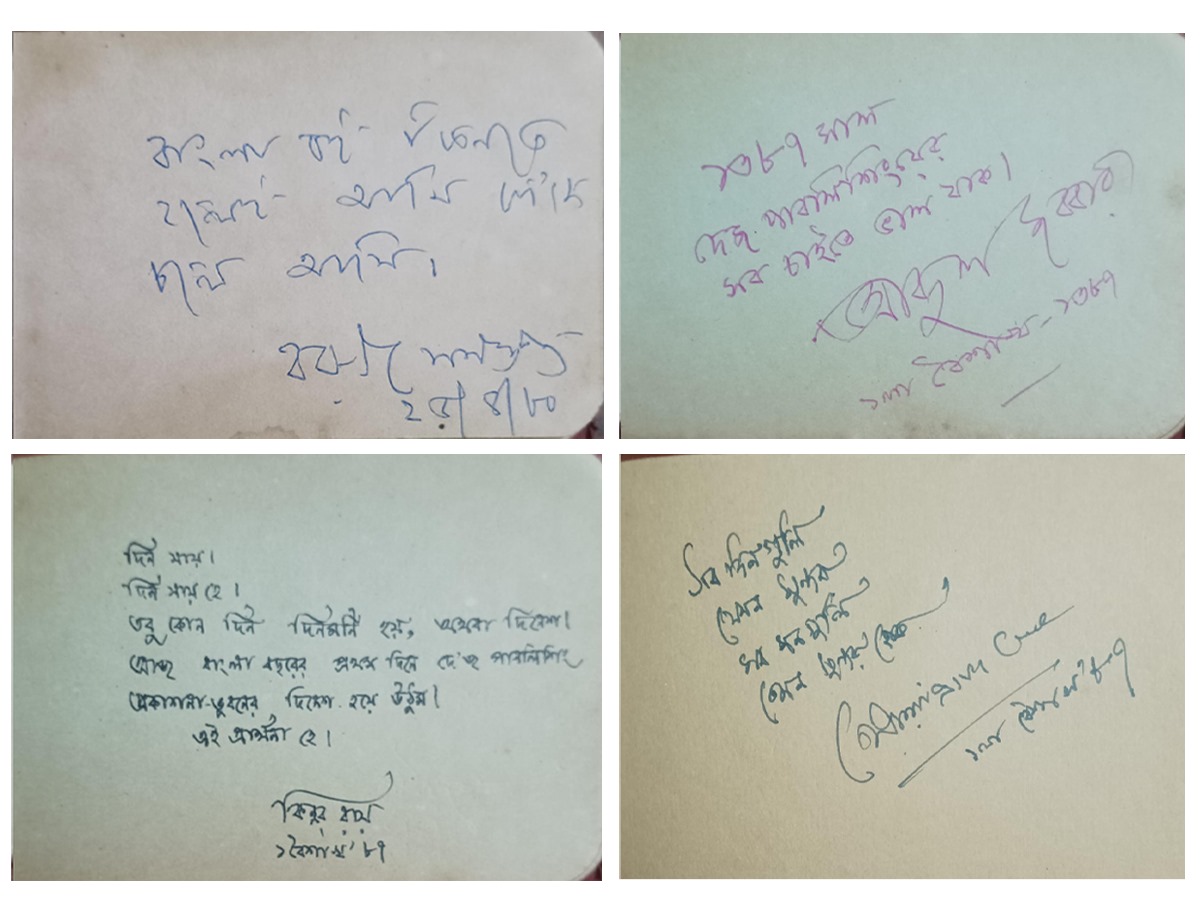

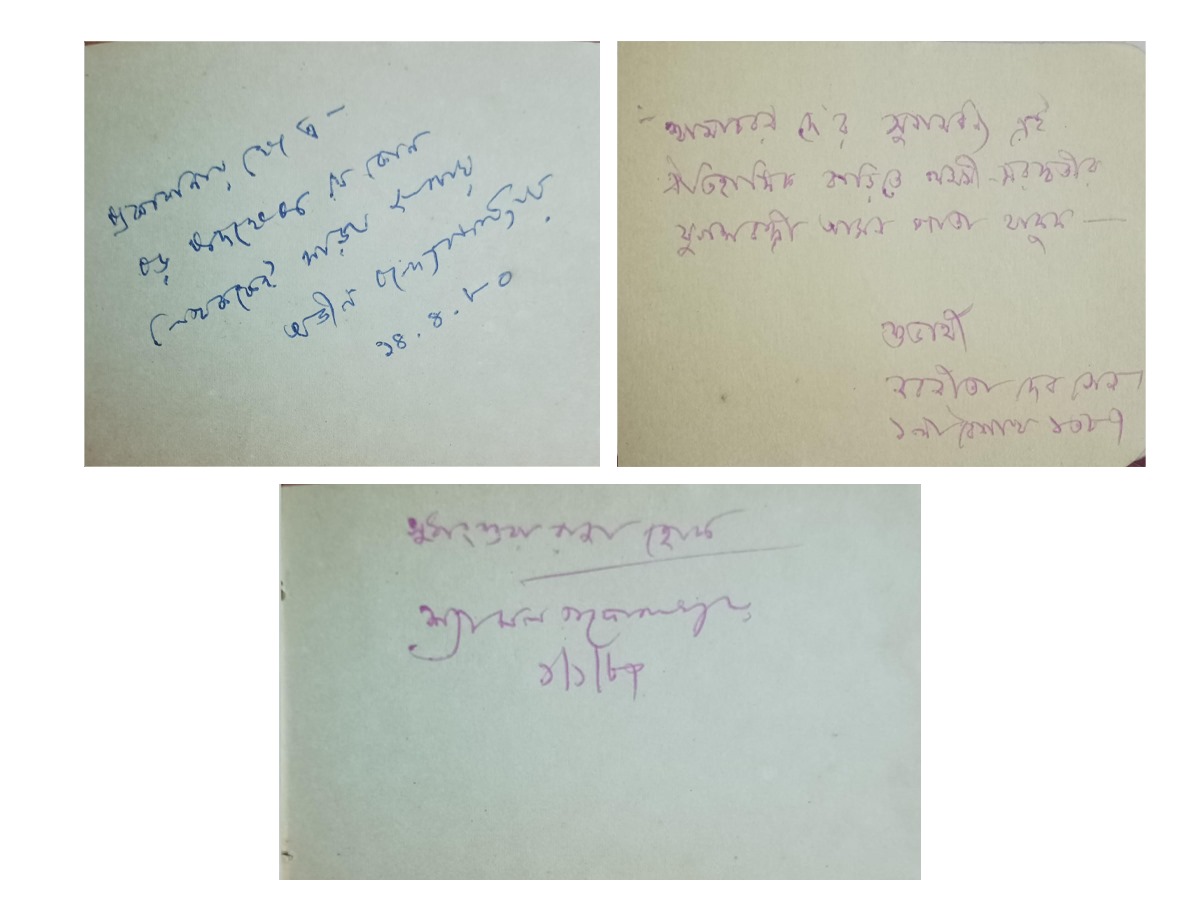

১৯৮০ সালে দে’জ পাবলিশিংয়ের নতুন ঘর হওয়ার পর আমি প্রথমবার পয়লা বৈশাখের খাতা চালু করি। বিষয়টা আর কিছুই না, অতিথি-অভ্যাগতরা যাঁরা আসবেন তাঁরা কিছু মন্তব্য লিখে যাবেন। এখনও এই রেওয়াজ চালু আছে। পরের দিকে বড় খাতা তৈরি হলেও প্রথম বছর ছিল লাল রঙের একটা অটোগ্রাফ খাতা। তাতে কেউ কেউ শুধু সই করে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ দু’কলম লিখে সই করেছেন। সেই পুরোনো খাতা খুলে দেখতে পাচ্ছি শঙ্খ ঘোষ, শংকর, স্বপন মজুমদার কিছু লেখেননি– শুধু সই করেছিলেন। প্রথম পাতাতেই সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত লিখেছিলেন: ‘‘বাংলা বই কিনতে হলেই আমি দে’জে চলে আসি’’। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ‘আমাদের মঙ্গল ও উন্নতি কামনা’ করছিলেন। আব্দুল জব্বার লিখেছিলেন– “১৩৮৭ সাল দে’জ পাবলিশিংয়ের সব চাইতে ভালো যাক”। কিন্নর রায় লিখেছিলেন: ‘‘দিন যায়। দিন যায় হে। তবু কোন দিন দিনমণি হয়, অথবা দিনেশ। আজ বাংলা বছরের প্রথম দিনে দে’জ পাবলিশিং প্রকাশনা-ভুবনের দিনেশ হয়ে উঠুক’’।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ লেখেন: ‘সব দিনগুলি/ যেমন সুন্দর/ সব মনগুলি/ তেমন সুন্দর হোক’। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন: ‘প্রকাশনার ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ যে কোন লেখককেই সাড়া জাগায়’। নবনীতা দেবসেন লেখেন: “৺শ্যামাচরণ দে’র সুনামধন্য এই ঐতিহাসিক বাড়িতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর যুগলবন্দী আসন পাতা থাকুক–”। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে লিখেছিলেন– ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’। শ্যামলদা মজা করেই লিখেছিলেন। কিন্তু আজ চুয়াল্লিশ বছর পরে খাতার পাতা ওলটাতে গিয়ে চোখ ভিজে আসছে। কী সব মানুষের সান্নিধ্য-প্রশ্রয় পেয়েছি ভাবলে জীবনের কাছে কৃতজ্ঞতা বেড়ে যায়।

লিখনে: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

………………………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ………………………………

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved