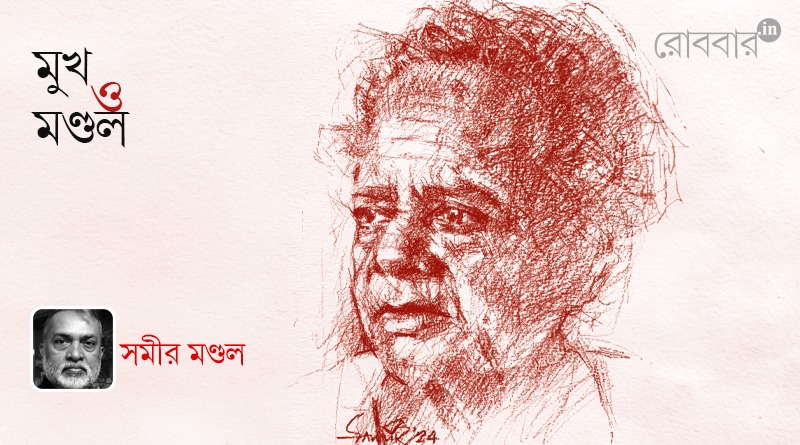

সুনীলবাবু, আমার শিক্ষক সুনীল পাল গভঃ আর্ট কলেজে সরাসরি দ্বিতীয় বর্ষে নিতে পারেননি। নিয়ম অনুযায়ী রীতিমতো ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আবার প্রথম বর্ষ থেকেই শুরু। বাবা খুব ভেঙে পড়ল। পাঁচ বছরের কোর্স। শেষ করতে ছ’ বছর লেগে যাবে। তার চেয়ে বড় কথা, একটা বছর নষ্ট মনে হচ্ছে। সুনীলবাবু একটা অসাধারণ কথায় আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটা সাধারণ পড়াশোনার মতো করে ভেবো না। সারাটা জীবনই তো ছবি আঁকবে। কলেজের ভিতরে কিংবা কলেজের বাইরে। তফাত কোথায়? সত্যিই তো! আমার চিন্তার নিরসন হলেও বাবাকে বোঝাতে পারিনি ঠিক করে। শুরু হল নতুন কলাম ‘মুখ ও মণ্ডল’। আজ প্রথম পর্ব।

৫০ বছরেরও বেশি পুরনো সেসব কথা। উত্তর কলকাতার পাতিপুকুর। তেঁতুলতলা বাসস্টপ থেকে ঢুকে গিয়েছে রাস্তা– এস কে দেব রোড।

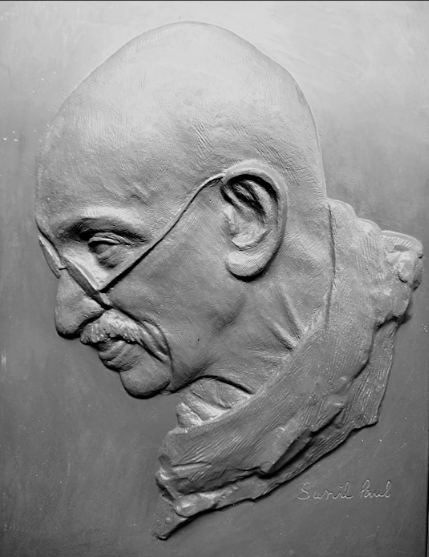

বাজার পেরিয়ে একটি শক্তপোক্ত বাড়ি। ‘শক্তপোক্ত’ বললাম এই কারণে আর পাঁচটা বাড়ির মতো সাধাসিধে চৌকো একটা বাড়ি ছিল না সেটা । গোল গোল থাম দিয়ে বাড়ির মুখটা। বসার ঘরটাও, ভারী কাঠের আসবাবে এবং পুরোনো পাখা, আলোর ডিজাইনে বেশ ভারী। ঘরের মধ্যে বেশ কয়েকটা ভাস্কর্য। একটি কোনও সাধুর পুরো শরীর, সাদা পাথরের। স্বচ্ছ প্লাস্টিকে মোড়া। অন্য দু’টি আবক্ষ মূর্তি। সে দু’টি ব্রোঞ্জের। আবক্ষ হলেও তাদের সাইজ সাধারণ মানুষের তুলনায় দেড়গুণ মতো বড়। চেনা আর একজনের মুখ। দেখতেই একটা প্রশান্তি। ইনি স্বামী বিবেকানন্দ। মানুষের দু’-গুণ বড়। ভাস্কর্য নানা জায়গায় বেদির ওপরে দেখেছি কিন্তু এত কাছ থেকে দেখার একটা অদ্ভুত অনুভূতি। এখন মনে হল রাস্তা থেকে বাড়ি ঢোকার পথে বাগানের পাশে ইতস্তত জড়ো করে রাখা অনেকগুলো মূর্তির মাথা, শরীরের অংশ আর ঘোড়ার একটি বড়সড় মুন্ডুও দেখে এসেছি। ঠিক খেয়াল করিনি তখন। ঢোকার গতি ছিল দ্রুত। একটি বিশেষ কাজে এসেছি। কলকাতায় বলতে গেলে প্রথম, তায় যে কাজটির জন্য আসা, তা হয়তো আমার জীবনপথের মোড় ঘোরাবে। চোখ, কান, মাথা– সঠিক কাজ করছিল না।

বসার ঘরের ভেতর থেকে একটা দরজা ঠেলে যিনি এলেন, তাঁর পরনে আটপৌরে ধুতি, সাদা ফতুয়া। নাতিদীর্ঘ মানুষটির গোলগাল মুখে একটি হালকা হাসি। কোঁকড়ানো চুল, গায়ের রং ফরসা। আমরা জানিয়েই এসেছি। একজন কাজের লোক একটু আগে এই ঘরে আমাদের বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমরা তিনজন একসঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। তিনজন মানে– আমি, মা আর অর্জুনদা। অর্জুনদা আমাদের গ্রামের জামাই, কলকাতায় থাকেন। উনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন– স্কুল শেষে উচ্চশিক্ষায় কলকাতায় গভঃ আর্ট কলেজে পড়তে পারা যায়। আমি আকাশ থেকে পড়েছিলাম! অর্জুনদা আরও বলেছিলেন– উনি গভঃ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল সুনীল পালকে চেনেন। তাঁর কাছে সার্টিফিকেটের কপিতে সই, সিল করতে যান মাঝে মাঝে। চাইলে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারেন। অন্তত আমার আঁকা তাঁকে দেখানো যেতে পারে। প্রায় অবিশ্বাস্য আর অসম্ভব হলেও ব্যাপারটা মাথার মধ্যে একটা অসোয়াস্তির মতো ঢুকে গিয়েছিল।

এখন সামনে ভাস্কর সুনীল পাল। আমি আর মা ওঁকে প্রণাম করলাম। জীবনে একজন বিখ্যাত ভাস্করকে এই প্রথম দেখলাম। ঝোলা ব্যাগ থেকে আমার আঁকার নমুনা বেরল। ওঁকে দেখালাম। কালি-কলমে আঁকা রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দের মুখ। খবরের কাগজ থেকে কপি করা একটা দাদাঠাকুর সিনেমার ছবি বিশ্বাসও ছিল। আর ছিল একটি শিব ঠাকুরের ছবি, ক্যালেন্ডার থেকে নেওয়া। দু’-চারটি শালিখ, টিয়াপাখি আর কুকুর। হ্যাঁ, জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর মিলিটারি অফিসারের পোশাকে একটা ছবিও ছিল। চিন-ভারতের যুদ্ধের সময় সৈনিকদের ছবি আঁকার হিড়িক পড়ে যায় পাড়ার বন্ধুমহলে! ছবিগুলো কাগজে আঁকা। খুব ছোট সাইজে কাঁচা হাতের কাজ। সুনীলবাবু দেখলেন সব। শেষে ফেরত দিয়ে বললেন– বাঃ, খুব সুন্দর। আঁকার হাত বেশ ভাল তো তোমার। আমি হতভম্ব!

পরে জেনেছিলাম, সুনীল পাল গভঃ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল নন। উনি ছিলেন কলেজের ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান। প্রিন্সিপালের চেয়ে কিছু কম ছিলেন না। আমাকে বললেন আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে যাও। একটা সমস্যা হল সরকারি আর্ট কলেজের ভর্তির দিনক্ষণ পেরিয়ে গিয়েছে। উনি তখন আমাকে ওঁর এক ছাত্রকে দিয়ে কলকাতার আর একটি আর্ট কলেজে পাঠালেন। ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ। সেখানে এখনও সময় আছে। ঘোরের মধ্যে আছি। উনি যা বলছেন করে চলেছি। নিজে কিন্তু জানি না, আমি সত্যিকারের পড়তে এসেছি কি না। জানতে এসে, একের পর এক কেমন সব বদলে যাচ্ছে। কোথায় থাকব, খরচ কত এবং কোথা থেকে আসবে– সেসব জানি না, জানাতেও পারছি না। যেহেতু সময় খুব কম তাই পরপর কতগুলো ঘটনা ঘটে গেল। প্রথম আর্ট কলেজ দেখলাম। ধর্মতলা স্ট্রিটের ওপর ট্রাম লাইনের ধারে দেওয়ালের ফাটলে বটের চারা সমেত ভাঙাচোরা একটি পুরনো পোড়ো বাড়ি। ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের ফর্ম নেওয়া, জমা দেওয়া। ভর্তি পরীক্ষা এবং ফর্ম ইত্যাদির জন্য একটা ফি দিতে হল। সে সবই করছে ওই ছাত্রটি, আমাকে কিছু বলছে না। যা ঘটছে, ঘটে যাচ্ছে, থামতে পারছি না।

কী কুক্ষণে যে অর্জুনদা এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। কেনই বা সুনীলবাবু আমাকে আর্ট কলেজে পড়াবেনই, তা বুঝে উঠতে পারছি না। ওরকম পোস্টকার্ড সাইজের দু’একটি সিনেমা অভিনেতার মুখ আর পেনসিলে শিব ঠাকুরের ছবি দেখে আমার মধ্যে কী এমন শিল্পীসত্তা খুঁজে পেলেন, তা উনিই জানেন! পরবর্তীকালে ওঁকে যখন চিনেছিলাম তখন জেনেছিলাম উনি এই কাজটি আরও করেছেন অন্যদের জন্য। আমার কেমন মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আবিষ্কার করার অনুভূতি! শুধু তাই নয়, এ-ও বলেছিলেন– আপাতত ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে ঢুকে যাও আর যদি ওখানে ফার্স্ট হতে পারো, আমরা তোমাকে আমাদের কলেজে সরাসরি সেকেন্ড ইয়ারে নিয়ে নেব। ঘটনা প্রবাহে আমি ভর্তি হয়ে গেলাম। বাবার প্রাইমারি স্কুলের বেতন তখন ২০০ টাকার মতো। ছ’-ভাইবোন মিলে সংসারে আটটি মাথা। বাবা পিকচারের বাইরে। মা কোনও কিছু না ভেবেই উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। এইটা মায়েদের দোষ। হিসেব জানে না, ভরসা দেওয়ার ওস্তাদ। বেলগাছিয়ার পরেশনাথের মন্দিরের ঘাস বিছানো মাঠে অথবা টালা পার্কের বেঞ্চিতে বসে মায়ের সঙ্গে ঘন ঘন মিটিং চলছে। হিসেব মিলল না। কলকাতায় কোথাও কোনওভাবে থাকার ব্যবস্থা হল না। গ্রামে ফিরে যাওয়াই ঠিক হল।

দ্রুত যেভাবে সব কিছু এগোল, সেভাবেই চটপট কলকাতার পাঠ গুটিয়ে গ্রামে পালানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে হাজির হলাম সুনীলবাবুর বাড়িতে। দেখা হল। সরাসরি, পরিষ্কার জানালাম– আমার আর্ট কলেজে পড়া হবে না স্যর। খুলে বললাম। এখানে থাকার জন্য কী কী চেষ্টা করেছি, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি। শুনলেন। একটু ভাবলেন। ইশারায় ডেকে, বাইরে বেরিয়ে ছোট্ট বাগান পেরিয়ে ওঁর কাজের জায়গায় নিয়ে এলেন আমাকে। দোতলা সমান উঁচু একটি বিশাল ঘর। একপাশে ডাঁই করা ভিজে মাটি। সম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ কয়েকটি মূর্তি। মাটির। ছোট-বড়-লম্বা কয়েকটি টুল। একটি সম্পূর্ণ প্লাস্টারের মূর্তির পাশে হুবহু সেই মূর্তিটাই সাদা পাথরে কেটে তৈরি হচ্ছে আবার। দাঁড়ানো পূর্ণাবয়ব একটি তরুণের মাটির মূর্তি। ক্ষুদিরাম বোস। ভেজা শরীরের আংশিক কাপড়ে ঢাকা। এই ঘরটিকে ‘স্টুডিও’ বলে জানতাম না। ‘স্টুডিও’ মানে ফোটো তোলার দোকান জানতাম। এইখানে সুনীলবাবু যা বললেন, তার জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না। শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। বললেন, এই স্টুডিওর একপাশে একটা চৌকি পেতে দেব। এখানে তুমি থাকতে পারবে? কলেজে ভর্তি হয়েছ, সেটা অশেষ ভাগ্য জানবে। আমার শরীর ঠান্ডা হয়ে এল। বললেন, যাও, বাড়ি থেকে ঘুরে এসো আর আসার সময় একটা মাদুর এবং অবশ্যই একটা মশারি এনো। এখানে খুব মশা, জানো? হায় কপাল! কেবল মশা ছাড়া জগতে আর কোনও সমস্যাই নেই যেন!

……………………………………………………………

গণেশ হালুইয়ের সাক্ষাৎকার: যদি বিমূর্ততা না থাকত তাহলে আমরা শুধু বাস্তবের জন্য দম বন্ধ হয়ে মরে যেতাম

…………………………………………………………..

না, সুনীলবাবুর স্টুডিওতে থাকতে হয়নি আমাকে। শেষমেশ মামার বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া, ছেলেমেয়েদের পড়ানো। রাতে শোয়ার ব্যবস্থা পাতিপুকুর বি কে পাল মার্কেটের মাছের বাজার, কোনও এক ব্যবসায়ীর গদি ঘরে। এই জায়গাটা চমৎকার লাগল। এখানে এই বাজারে দেহাতি লোকদের কাজকর্ম, রান্না, খাওয়া-দাওয়া যাবতীয় সংসারধর্ম। সন্ধ্যায় ভজন-কীর্তন ইত্যাদির সঙ্গে সহাবস্থান। সমস্ত কাজ শেষে রাতে শব্দ কমতে অন্তত বারোটা। বাজারের লাগোয়া রেললাইনে সমস্তটা তখনও ইলেকট্রিকের হয়নি। হঠাৎ মাঝরাতে ভীষণ আওয়াজ করে স্টিমের মালগাড়ি আর ওয়াগন ব্রেকারদের কাজ কারবার। কখনও মাঝরাতে হিস্ হিস্ নিশ্বাস ফেলে হাতে ছুরি-বোমা নিয়ে বাজারের ঘরগুলোর পিছনে লুকিয়ে থাকত অচেনা যুবকরা। সময়টা সেরকমই। যেন বিনা পয়সায় রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসের ব্যবস্থা। ভোরে মাছের, বরফের লরি ইত্যাদির শব্দের সঙ্গে মানুষের কোলাহল শুরু হয়ে যেত তিনটে থেকে। মাঝের ঘণ্টা তিনেক ঘুম। পরে অবশ্য শব্দসমেত ঘুমনোর সময়টা বাড়ানোর অভ্যেস হয়েছিল। সব মিলিয়ে দারুণ, নতুন জীবন। খুব মজার পরিবেশ। পালা-পার্বনে যাত্রা, তরজা, কবির লড়াই মাছের বাজারে। হু হু করে কাটতে লাগল দিন।

ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে প্রথম বর্ষে প্রথম হয়ে পাশ করেছিলাম। সুনীলবাবু গভঃ আর্ট কলেজে সরাসরি দ্বিতীয় বর্ষে নিতে পারেননি। নিয়ম অনুযায়ী রীতিমতো ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আবার প্রথম বর্ষ থেকেই শুরু। বাবা খুব ভেঙে পড়ল। পাঁচ বছরের কোর্স। শেষ করতে ছ’ বছর লেগে যাবে। তার চেয়ে বড় কথা, একটা বছর নষ্ট মনে হচ্ছে। সুনীলবাবু একটা অসাধারণ কথায় আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটা সাধারণ পড়াশোনার মতো করে ভেবো না। সারাটা জীবনই তো ছবি আঁকবে। কলেজের ভিতরে কিংবা কলেজের বাইরে। তফাত কোথায়? সত্যিই তো! আমার চিন্তার নিরসন হলেও বাবাকে বোঝাতে পারিনি ঠিক করে। শহর জীবনের অনেক কিছুই, আমার শিক্ষাব্যবস্থার অনেক কিছুই কাউকে তেমন বোঝাতে পারিনি।

গভঃ আর্ট কলেজ আগের কলেজের চেয়ে অনেক বড়। বিশাল আয়োজন। ভারতীয় যাদুঘরের প্রাসাদোপম বিশাল স্থাপত্যের একটা অংশ আমাদের কলেজ। গেটের সামনে কুচকুচে কালো প্রশস্ত চৌরঙ্গী রোড। দু’পা দূরেই গ্র্যান্ড হোটেল, নিউ মার্কেট। অদূরে মনুমেন্ট। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চুড়ো। কলেজের ভিতরটাও তেমনই রাজকীয়। চারপাশে সুউচ্চ ক্লাসরুম। মাঝখানে উঠোন। উঠোনের পাশে পাকা মঞ্চ। গুণীজনের পদস্পর্শে ধন্য। ফুলের বাগান। স্বাস্থ্যবান ডালিয়া আর কত না মরশুমি ফুলের বাহার। পাশে পুকুর। বড়সড় ক্যান্টিন। টেবিল টেনিস খেলার ঘর। রথী-মহারথী সব শিক্ষক সমাবেশে গমগম করছে ভারতের বিখ্যাত, সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়। তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন চিন্তামণি কর মহাশয়। ভাইস প্রিন্সিপাল, সত্যেন ঘোষাল। মহান শিল্পীরা সব শিক্ষক। গোপাল ঘোষ, সুনীল পাল তো আছেনই, গণেশ হালুই, হরেন দাস, ধীরেন ব্রহ্ম, রথীন মৈত্র, বিকাশ ভট্টাচার্য। এখানেই ছিলেন হাভেল সাহেব থেকে অবনী ঠাকুর, মুকুল দে থেকে অতুল বসু। সান্নিধ্যের পুণ্যভূমি।

কলেজের বছর দুয়েক পর থেকেই বাইরে কিছু কাজ করতে পারছিলাম। এমনকী, সুনীলবাবুর সঙ্গে সল্টলেক উদ্বোধন উপলক্ষে বিশাল অধিবেশন মঞ্চ সাজানোর কাজে আমরাও হাত লাগিয়েছিলাম। কাজের তদারকি করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় আর উদ্বোধন করতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিবেকানন্দের জীবনী বিষয়ক একটি ছবিতে প্রদর্শনী করতে চায়। মাস্টারমশাই আমার জন্য কাজটা ধরে দিলেন। মজার ঘটনাটা হল আমরা মিটিং শেষে দু’জন একটা টানা রিকশায় চড়েছিলাম। রিকশায় দুলুনিতে গায়ে গায়ে ছোঁয়া বাঁচিয়ে বসতে বেশ মুশকিল হচ্ছিল। অমন বড় মাপের একজন মানুষের গায়ে গা ঠেকিয়ে রিকশায় চড়ার অসোয়াস্তি। আবার কেমন পিতা-পুত্রের অনুভূতিও হচ্ছিল। সে যাত্রায় উনি ওই রিকশা বসে আমাকে পেশাদারি উপদেশও দিয়েছিলেন। ছবি প্রতি আমি পনেরো টাকা করে চাইছিলাম। গোটা চল্লিশেক ছবিতে-গল্পের পোস্টার। উনি শেখাচ্ছিলেন, না, প্রথমে তুমি পঁচিশ টাকা করে চাইবে। তারপর কুড়ি টাকার এক পয়সাও কমে করবে না। এরকম ঘনিষ্টভাবে বসে পেশাদারি দর-দস্তুর করার হাতেখড়িটাও হল।

ভাস্কর হয়েও ছবি আঁকতেন অসাধারণ। ভারতীয় রীতির নিজস্ব একটা আঙ্গিক ছিল। কুমোরটুলির সাবেকি ঠাকুরের প্রথা ভেঙে তৈরি করলেন দুর্গার নতুন প্রতিমা। যোগ হল ধ্রুপদী রূপ। অন্যদিকে বাগবাজারে, সুনীল বাবুর স্নেহধন্য অশোক গুপ্ত শুরু করলেন দুর্গার আর এক আধুনিক অবয়ব, শিল্পীর কল্পনার দুর্গা। মহামায়ার রঙিন রূপের ছটায় মুগ্ধ হয়ে মহিষাসুর যুদ্ধ ভুলে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছেন দেবীকে। মূর্তি না চিত্রকলা! সবাই বলত, আর্টের ঠাকুর। থিমপুজো তখনও শুরু হয়নি। এই অশোকবাবুও দীর্ঘদিন থাকতেন সুনীলবাবুর পাতিপুকুরের বাড়িতে। শ্যামবাজারের দেশবন্ধু পার্কের চিত্তরঞ্জন,শহরের অন্যান্য কয়েকটা মূর্তি কিংবা অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের বিল্ডিংয়ে রিলিফের ভাস্কর্য দেখাটা সুনীল পালকে চেনার জন্য যথেষ্ট নয়। যেতে হবে পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপিঠে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন উনি। নিজস্ব শিল্প ভাষায় ভাস্কর্য, স্থাপত্য, মন্দির সবই ওঁর করা, যা একটি মিউজিয়ামের মতো। আর অবশ্য দ্রষ্টব্য ওঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি, সেখানকার লাবণ্যময়ী দেবী, সরস্বতী। কাজ দেখলে পৃথিবীর যে কোনও মানুষই চিনতে পারবে সেটি ভারতীয় শিল্পকলা। একটা প্রশান্তি। বোঝা যায়, একজন শিল্পী কীভাবে নিজেকে মিশিয়ে দিচ্ছেন তাঁর কাজের মধ্যে। গড়ে তুলছেন দেশ কালের এক নিজস্ব ছাপ। এক নান্দনিক অনুভব।

পাতিপুকুরের স্টুডিওতে যেতাম মাঝে মাঝে। মাস্টার মশাইয়ের ছেলে ধর্ম পাল আর ভাইপো মহী পাল একই সঙ্গে কলেজে সহপাঠী হল। ধর্মের মাকে তাই কাকিমা বলা শুরু করেছি। সে সময় বড় মনের মানুষ কাউকে সাহায্য করতে দু’বার ভাবতেন না। কত সহজ সরল ছিল জীবন। একদিকে যেমন নিজের মতো করে মানুষ গড়ার সদিচ্ছা, শিল্পক্ষেত্রে নিজস্ব অবদানের মন, অন্যদিকে প্রচ্ছন্ন থাকত অন্যদের নিয়ে নিজস্ব পরিবারের ব্যপ্তির মানসিকতা। মিতভাষী আর বিনয়ী মানুষ ছিলেন সুনীল পাল। কলেজে ভাস্কর্য বিভাগের হলেও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য সুনীলবাবু ছিলেন আমাদের সবসময়ের মাস্টারমশাই, অভিভাবক আর আমার ইহজগতের ভাগ্য নির্ধারক।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved