মাকে বায়না করে বসায় এক শনিবার নিয়ে গেল আমায় মন্দিরে। কত লোক। সবাই পুজো দিতে এসেছে। প্রণাম করছে মাটিতে মাথা ঠুকে, কিন্তু কেউ তাকাচ্ছে না দেবতার মুখের দিকে। আমি তাকিয়েছিলাম। কী করুণ মুখখানা। প্রার্থনা আর লাঞ্ছনা নিতে নিতে কালো হয়ে গেছে। শুধু চোখ দুটো ছিল রাতের আকাশে ধ্রুবতারার মতো স্থির, শান্ত, নলেন। পুরুতমশাই বকা দিয়ে বলল, ‘চোখে চোখ রাখছ কেন?’ ভয়ে সেদিন কিছু বলতে পারিনি। অনেক পরে, রবীন্দ্রনাথের ‘প্রথম পূজা’ পড়েছিলাম যখন, উত্তর পেয়েছিলাম মাধবের মারফত। চোখে চোখ হয়তো রেখেছিলাম কারণ, ‘হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে ভক্তের’ বাকি থেকে যায় কারও কারও জীবনে।

অপুর যেমন মনকেমন করত কর্ণের জন্য, ছোটবেলায় আমারও তেমনটা করত শনি ঠাকুরের জন্য। ওরা যে আসলে দু’-ভাই– একথা জেনেছি অনেক পরে। মহাভারতের গল্প জানার পর। মহাভারতে যদিও কর্ণের বিরাটত্ব আর ট্র্যাজেডির সাতকাহন ডিটেলে বলা থাকলেও শনি ঠাকুরের কষ্টের কথা পাইনি তেমন একটা! পেয়েছিলাম জীবন থেকে, আশপাশে তাকিয়ে। শনিবারে জন্মেছিলাম বলে কি না, জানি না, বামপন্থী পরিবারে বেড়ে ওঠা আমার মা উপোস করত সপ্তাহের ওই দিনটায়। সন্ধেবেলা রেলস্টেশনের পাশের মন্দিরে যেত পুজো দিতে। ফিরত কপালে একটা কালো তিলক পরে। খুব কাছে নাক নিয়ে গেলে তিলকটা থেকে ঘি আর ছাইয়ের গন্ধ বেরত ভুরভুর করে। বাড়ি ফিরলেও মা কিন্তু বাড়ি ঢুকত না। আমাকে আর দিদিকে হাঁক দিয়ে ডাকত। আমরা গ্লাসে করে খাবার জল নিয়ে যেতাম। চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে কুলকুচি করে মুখ ধুয়ে তারপর বাড়ির ভেতর পা রাখত আমার মা। কারণটা আমাদের আগে থেকেই বুঝিয়ে বলা ছিল। বারের ঠাকুরের প্রসাদ রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাওয়া যায়, কিন্তু বাড়ি আনা যায় না। এমনকী, খেয়ে এসে মুখ না ধুয়ে বাড়িতে ঢুকতেও নেই। ওতে গৃহস্থের ‘অমঙ্গল’ হয়। আমি ভাবতাম এ কেমন ঠাকুর! লোকে উপোস করে পুজো দিতে যায়, কিন্তু মুখে তাঁর নাম নেয় না? প্রসাদ আনে না অমঙ্গল ঘটবে বলে? কনফিউজিং!

এসব ব্যাপারে কনফিউশন যদিও কখনই পিছু ছাড়েনি। আমার মার্কসীয় মামাবাড়িতে বরাবর দেখে এসেছি ফলাও করে হত বিপত্তারিণী, লক্ষ্মীপুজো। ঢালাও প্রসাদে মেলা বসে যেত পার্টির লোকজনের। আমাদের বাড়িতে ‘ঠাকুর’ বলতে ছিল তিনখানা ছবি। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদা মা। ‘পুজো’ বলতে ছিল পয়লা জানুয়ারি, কল্পতরু। ‘মঙ্গল’ ছিল কেবল একটা বার মাত্র। আমার পইতে হওয়ার পর, কয়েক মাস গড়াতে না গড়াতেই ঘামে ভেজা টক পইতেটা ছিঁড়ে গেল একদিন। ভয়ে ভয়ে বাবাকে গিয়ে বলেছিলাম, ‘কোনও অমঙ্গল ঘটবে না তো?’ বাবা বলেছিল, কাগজে মুড়ে ওটা জলে ফেলে দিতে, আর ইচ্ছে না করলে নতুন করে পরারও দরকার নেই। আবার কনফিউশন! কনফিউশনটা যে শুধু অমঙ্গলের জন্য ছিল, এমনটা নয়। ভয় ছিল আত্মীয়স্বজন জিজ্ঞাসা করলে বলবটা কী? বাবা আমার বামপন্থী-ডানপন্থী কিছুই ছিল না। এককথায় তাই সমাধান করে দিল তর্ক না জুড়ে, ‘কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি পইতেটা ঝড়ে উড়ে গেছে!’ আমি বললাম, ‘ধুর তাই আবার হয় নাকি, পইতে কী করে ঝড়ে উড়ে যাবে?’ বাবা বলেছিল, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন পুরোহিত ছিলেন তখন পইতেখানা হারিয়ে যাওয়ার পর ওটাই ছিল ওঁর যুক্তি। ‘অমঙ্গল’ বলে আসলেই যে কিছু হয় না সেইদিন বুঝে ফেলেছিলাম প্রচণ্ড আনন্দে। ঠিক যেমন আনন্দে একদিন ‘ইউরেকা ইউরেকা’ বলে চেঁচিয়েছিলেন আর্কিমেডিস।

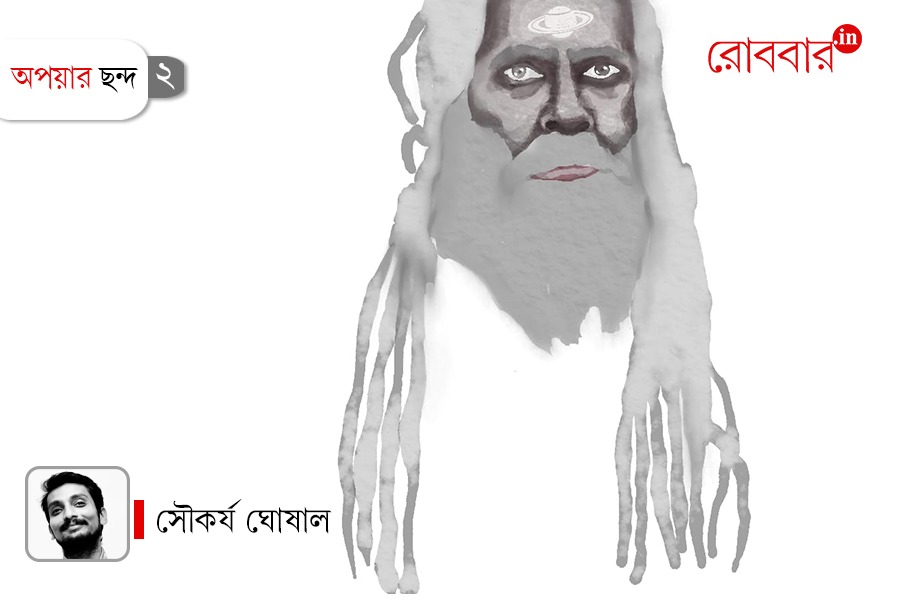

সেই থেকে শনি ঠাকুরের প্রতি ভয়টাও গায়েব হয়ে গেল বিলকুল। মাকে বায়না করে বসায় এক শনিবার নিয়ে গেল আমায় মন্দিরে। কত লোক। সবাই পুজো দিতে এসেছে। প্রণাম করছে মাটিতে মাথা ঠুকে, কিন্তু কেউ তাকাচ্ছে না দেবতার মুখের দিকে। আমি তাকিয়েছিলাম। কী করুণ মুখখানা। প্রার্থনা আর লাঞ্ছনা নিতে নিতে কালো হয়ে গেছে। শুধু চোখ দুটো ছিল রাতের আকাশে ধ্রুবতারার মতো স্থির, শান্ত, নলেন। পুরুতমশাই বকা দিয়ে বলল, ‘চোখে চোখ রাখছ কেন?’ ভয়ে সেদিন কিছু বলতে পারিনি। অনেক পরে, রবীন্দ্রনাথের ‘প্রথম পূজা’ পড়েছিলাম যখন, উত্তর পেয়েছিলাম মাধবের মারফত। চোখে চোখ হয়তো রেখেছিলাম কারণ, ‘হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে ভক্তের’ বাকি থেকে যায় কারও কারও জীবনে।

পৌরাণিক আখ্যানে শনি দেবতার জীবনটা অদ্ভুত। সূর্যদেব আর সুরায়ু তিন সন্তানের জন্ম দেন। যম, যমুনা আর মনু। কিন্তু সূর্যের তেজ আর দাপটে সুরায়ুর যখন মনে হল ‘আই নিড স্পেস’, তখন চলে যাওয়ার আগে নিজের একটা ক্লোন বানালেন। নাম দিলেন তার: ছায়া। শর্ত ছিল ছায়া সুরায়ু সেজে সূর্যদেবের সঙ্গে ঘর করবেন, সন্তানদের মানুষ করবেন আর সুরায়ু তপস্যা করবেন গহীন জঙ্গলে। ছায়া শুধু বলেছিল– সে যদি মর্যাদা না পায় স্বামীর থেকে তবে প্রকাশ করে দেবেন সত্য। ছায়া ছিল শিব ভক্ত। কালক্রমে সূর্যদেবের ঔরসে ছায়ার গর্ভে যখন আবিষ্ট হলেন শনি দেব, ছায়া তখন অক্লান্ত শিব তপে মগ্ন। দিন যত গড়াল, দুর্বল হয়ে পড়ল ছায়া। তার ভগ্ন দেহের ভেতর তিলে তিলে বড় হচ্ছিল এক পুত্র সন্তান। শেষমেশ শিবের আশীর্বাদে শনি দেব সুস্থ শরীরে জন্ম নিলেন বটে কিন্তু ছায়ার জেনেটিকসের কারণেই বোধহয় ত্বক ছিল তার চকচকে কালো। শোনা যায়, সূর্যদেব যখন শনি দেবকে প্রথম দেখতে আসেন জন্মের পর, গ্রহণ লেগে গিয়েছিল জগৎ অন্ধকার করে। যদিও জানা নেই সূর্যের তেজোদ্দীপ্ত নজর থেকে নিজের সদ্যোজাত সন্তানকে বাঁচানোর জন্য ছায়া আবছায়ায় ঢেকেছিলেন কি না তাঁর স্বামীকে, যা ‘গ্রহণ’ ভেবে গ্রহণ করেছে ইতিহাস।

এরপর শনিদেব বড় হতে থাকেন গুরু শিবের ছত্রচ্ছায়ায়। ক্রমে তার ওপর ন্যাস্ত হয় জগৎ সংসারকে ন্যায়বিধান দেওয়ার কাজ। দণ্ডের জন্য নিজের ত্রিশূল অস্ত্রস্বরূপ দান করেন শিব। মলিনতার বিরুদ্ধে লড়াই করার ভার কাঁধে নিয়ে শনিদেব নিজের বাহন হিসেবে বেছে নেন সংসারের দুচ্ছাই কুড়ানো মেথর পাখিদের। কিন্তু এসবের বাইরেও জন্মলগ্ন থেকে যে-অস্ত্র নিয়ে বড় হয়েছেন শনি ঠাকুর, তা হল ওঁর অপয়া দৃষ্টি। যে দৃষ্টি পড়লে তছনছ হয়ে যায় সব কিছু! দক্ষ যখন যজ্ঞ করে শিবের অপমানের পসরা সাজালেন, শনিদেবের প্রখর নজরেই তখন দক্ষরাজের মুন্ডু খসে যায়। সে দৃষ্টি ছিল গুরুর অপমানের প্রতিশোধে। কিন্তু স্বয়ং গুরু শিবের সন্তান গণেশের জন্ম যখন হয় তখন পার্বতী স্বর্গের সব দেবতাদের আহ্বান জানান সদ্যজাত সন্তানকে আশীর্বাদ করার উৎসবে। শনিদেবও আসেন, কিন্তু উনি দেখতে চাননি গণেশকে। পার্বতীকে বলেন, ‘আমি মন থেকে ওকে আশীর্বাদ করছি মা। আমায় কেবল সামনে যেতে বলবেন না, অঘটন ঘটে যাবে।’ করুণাময়ী পার্বতীর বিশেষ দুর্বলতা ছিল শনিদেবের প্রতি। স্বামীর যোগ্য শিষ্য বলে কথা। তাই বললেন, ‘কক্ষনও তা হয় না। আমি মানি না যে, তোমার দৃষ্টি অপয়া। তুমি শিবকে এত ভালোবাস আর তাঁর সন্তানের মুখ দেখবে না! তাই কখনও হয়?’ অগত্যা গুরুপত্নীর আদেশে গণেশের দিকে তাকান শনিদেব আর তৎক্ষণাৎ মুন্ডু খসে যায় সে দেবশিশুরও! অনবিচল শিব এরপরই হাতির কাটা মাথা জুড়ে দেন ছেলের ধরের ওপর নিজ মহিমায়। সুতরাং গণেশের এমন আদরমাখা গজরূপের কারিগর শনিদেবও খানিকটা।

গ্রিক দর্শনে শনিদেবের কাউন্টার পার্ট হিসেবে দু’জনকে ধরা হয়– একজন হলেন কি ফিয়েথন, যিনি টেথিস কন্যা জলপরী ক্লাইমিন আর হিলিয়স অর্থাৎ সূর্যের গোপন সন্তান। ফিয়েথনেরও পিতা সূর্যের সঙ্গে খুব একটা সুসম্পর্ক ছিল না কখনও। নিজের পিতৃপরিচয়ের তাড়নায় যুদ্ধ পর্যন্ত ঘোষণা করেন সূর্যের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় জন হলেন ক্রোনাস। যিনি স্বয়ং গ্রহদেব শনিকে রিপ্রেসেন্ট করেন। ইউরেনাসের পুত্র ক্রোনাসের ওপর ন্যায় দণ্ড দেওয়ার ভার ন্যাস্ত করেছিলেন গ্রিক গডেরাও। কিন্তু সূর্যের সন্তান হিসেবে ছায়াপুত্র শনি ঠাকুরের লাঞ্ছনাময় জীবন পেরিয়ে ন্যায় বিধানকারী দেবতা হয়ে ওঠার যে করুণ ব্যঞ্জনা, তা মায়াভূমি ভারতের একদম নিজস্ব।

আদি জ্যোতিষ শাস্ত্রে শনিকে তাই ন্যায়, ধর্ম ও কর্মের দেবতা হিসেবে দেখা হয়। রাজারাজরার আমলে জ্যেতিষ যখন রোজগারের একটা পথ হয়ে ওঠে তখন ব্রাহ্মণদের ফন্দিতেই শনিদেব প্রথম ভিলেন তকমা পেলেন। শনির প্রভাবে জীবনে নেমে আসে ‘ঘোর বিপদ’, এই কথাটাও সত্যের মতো চাউর হয়ে গেল তাই। সত্যিই কি তাই? খানিকটা তো বটেই। আসলে শিবের আদেশ ছিল অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতে শনিদেব যেন দু’বার না ভাবেন কখনও। মজার কথা, এ সংসারে অন্যায় করেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর! যদি পাওয়া যেত, তাহলে বোধহয় দেখতে পেতাম শনির দৃষ্টি বিপদ ছাড়াও শান্তি আনে কত।

শনি ঠাকুরের দৃষ্টি কেন যে ‘অপয়া’– এ ধাঁধা মেলাতে মেলাতে আমি একদিন মাধ্যমিক পৌঁছে গেলাম। এমনই কপাল ইংরেজি পড়ার জন্য সমরবাবুর যে কোচিংয়ে ভর্তি হলাম, তার ক্লাস বসত শনিবারেই। সমরবাবু ছিলেন আমাদের হিরো। সত্যজিৎ রায়ের স্কুলে পড়াতেন, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিতেন। সাদা চুল-দাড়ির জেন্টেলম্যান বুদ্ধিজীবী। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে কত গল্প বলতেন আমাদের। কোনও দিন ফ্রেঞ্চ নিওরিয়ালিজমের, কখনও খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের। কিং সাইজ সিগারেট খেতেন ঘন ঘন। চমৎকার হিউমার ছিল ভদ্রলোকের। বলতেন, ভারতবর্ষে আফিম চাষ বন্ধ হয়েছে কারণ ধর্মের চাষ হয় বলে। ধর্ম আসলে যে আফিমের নেশা– সমরবাবুই শিখিয়েছিলেন প্রথম। এমনিতে ভদ্রলোক পাংচুয়াল ছিলেন খুব। কিন্তু এক শনিবার দেরি করে ফেললেন। ঘেমে-নেয়ে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ‘দেরি কিন্তু আমার দোষে হয়নি!’ আমরা বললাম, ‘তবে স্যর কার দোষে?’ সমরবাবু কিং সাইজের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ‘এই বস্তির লোকজনের যা ভিড়, ওই লোকটার জন্য।’ আমরা বললাম, ‘কোন লোক স্যর?’ সমরবাবুর কিছুতেই নাম মনে পড়ছিল না। দু’আঙুল দিয়ে থার্ড আইতে টোকা মেরে বললেন, ‘আরে বলো না! ওই পথের ধারে ধারে বসে থাকে।’ আমি বললাম, ‘পথের ধারে বসে থাকে?’ স্যর বললেন, ‘আরে হ্যাঁ, রিকশা স্ট্যান্ডেও থাকে, কী নাম যেন… ইয়েস্, শনি ঠাকুর।’ গোটা ক্লাসে সবাই হেসে উঠল। আমার শুধু কেমন জানি কনফিউজিং লাগল ব্যাপারটা। খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ কখন যে সমরবাবুর ভাষায় ‘বস্তির লোক’ হয়ে গেল, তা ঠিক বুঝলাম না। শুধু এটুকু বুঝলাম, যারা রিকশা টানে, যারা বস্তিতে থাকে, যারা খেটে খায়– তারা শনি ঠাকুরের কাছে ভিড় করে পুজো দিতে যায় কিন্তু দেবতার মুখের দিকে তাকায় না। তাও সে দেব দু’হাত ভরে আশীর্বাদ করবেন গরিব ভক্তদের। এটুকুই পাপ্য ওই ‘অপয়া’ দৃষ্টির দেবতার। তবে কি শনি ঠাকুর মেহনতি জনতার দেবতা? কে জানে!

প্রথমবার ‘নোলান ব্রাদার্স’-এর ‘ইন্টারস্টেলর’ দেখে শনির প্রতি প্রেমটা ডুকরে উঠল আবার। আইম্যাক্সের স্ক্রিনে চোখ ভরে দেখলাম স্যাটার্নের বুকে কারা যেন দিব্যদ্বার গড়ে গিয়েছে ‘সময়’-এর পরপারে যাওয়ার জন্য। কারা তারা? ভিনগ্রহের মেহনতি প্রাণী? প্রশ্নগুলো ভাবতে ভাবতে হল থেকে ফিরছি যখন, তখন দেখি পথের ধারে, রিকশা স্ট্যান্ডে বারের ঠাকুরের পুজো হচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। চোখে চোখ রাখলাম। জিগ্যেস করলাম, ‘কেন লোকে তোমায় ভয় পায়? কেন অমঙ্গল হয় তোমার দৃষ্টি পড়লে? তুমি আসলে কি চাও শনি ঠাকুর?’ পথের ধারের মূর্তিটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করল, ‘অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।’

…অপয়ার ছন্দ’র অন্যান্য পর্ব…

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved