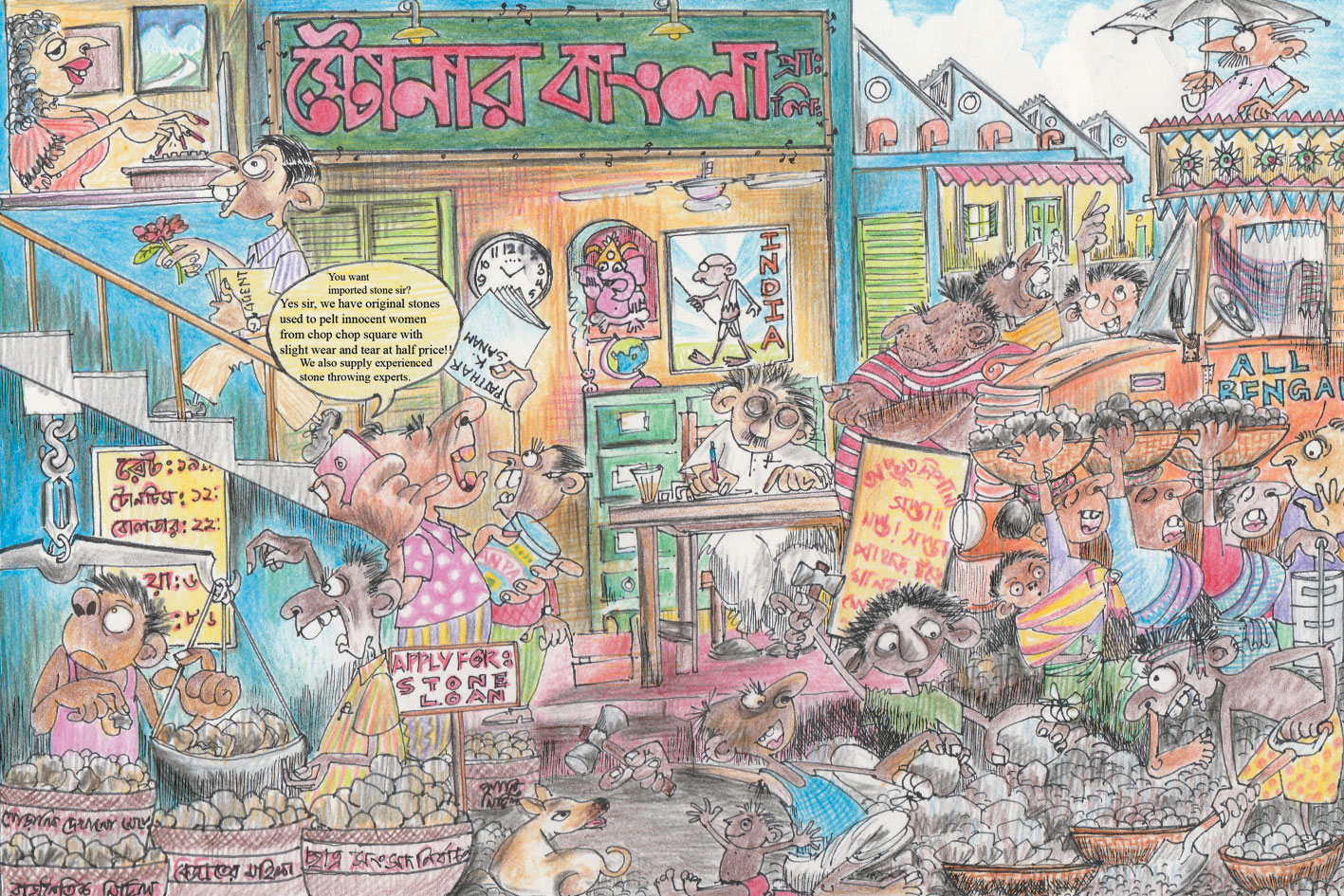

সেই সময় স্টোনম্যান ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে কথা হত না। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, পুজোর নাটক, রাজনৈতিক তর্ক থেকে স্কুলে রচনার বিষয় অবধি সবটাই পাথর চাগিয়ে তাড়া করে বেড়ানো এক খুনি। সে বছর দু’-এক পিস ফুটপাথবাসী মরতে শুরু করা মাত্র ‘পত্থর কে সনম’ গানটা ওদিকে হাশিমারা থেকে শুরু করে এদিকে পাঞ্জিপাড়া অবধি সমস্ত জলসায় গেয়ে বখাটে নারানদা যে টাকা রোজগার করেছিল, তা শুনলে এই জমানাতেও তাক লেগে যাবে!

৫.

পাঁচু বললে ওর পিসে জাঁদরেল পুলিশ অফিসার– একেবারে লালবাজারি গোয়েন্দা– এবং স্টোনম্যানের নিজের হাতে ব্যবহৃত এক খণ্ড পাথর তিনি জোগাড় করেছেন। বড়সাহেব নাকি কিছুতেই দেবে না। “না, জগাই, না! এভাবে সবাই একটুকরো ‘নিলাম স্যর’ বলে ভেঙে ভেঙে নিয়ে গেলে তো আর কিছুই বাকি থাকবে না! আফটার অল, ইট হ্যাজহ্যাভ হ্যাডবিন অ্যান এভিডেন্স অব দি মার্ডার ফর দি গভরমেন্ট!” এবার ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারলে পাঁচুকে তার থেকে নাকি এক কুচি দেবেন বলেছেন। কালু বললে, ‘যাক, বেঁচে গেল।’ তারপর দুই দলে ভাগ হয়ে ঘোরতর মারামারি করেছিলাম মনে আছে। আমাদের ভাগ হওয়ার কারণ অবশ্য ব্যানার্জি কাকিমা। জেনারেল আতঙ্কের আবহে উনি একদিন সরকারদের বারান্দা জুড়ে দ্বিপ্রাহরিক উল-বোনার আড্ডায় ঘোষণা করেন, ‘ও জিনিস এক টুকরো ঘরে থাকলে আর দেখতে হবে না, সারা জীবনের মতো রোগ বালাই থেকে মুক্তি। বাচ্চু তো হট করে একটা প্রোমোশনও পেয়ে গেল!’ অতএব আমরা তলায় তলায় ডিভাইডেড হয়েই ছিলাম একরকম।

সেই সময় স্টোনম্যান ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে কথা হত না। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, পুজোর নাটক, রাজনৈতিক তর্ক থেকে স্কুলে রচনার বিষয় অবধি সবটাই পাথর চাগিয়ে তাড়া করে বেড়ানো এক খুনি। আমাদের চেয়ে বয়সে খানিকটা বড় এবং সম্পূর্ণ বখাটে নারানদা বাপের স্টেশনারি দোকান থেকে টাকা ঝেড়ে বিড়ি ফোঁকা আর শিউলিদির পিছনে লাইন মারার গ্যাপে দুপুরে-সন্ধেয় শিলিগুড়িতে কোনও একটা জুয়েলারিতে হাত দেখত। সে বছর দু’-এক পিস ফুটপাথবাসী মরতে শুরু করা মাত্র ‘পত্থর কে সনম’ গানটা ওদিকে হাশিমারা থেকে শুরু করে এদিকে পাঞ্জিপাড়া অবধি সমস্ত জলসায় গেয়ে যে টাকা রোজগার করেছিল, তা শুনলে এই জমানাতেও তাক লেগে যাবে। ১২-১৪টা পাঞ্জাবি বানায় অর্ডার দিয়ে– প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা স্টোনের কালার অনুযায়ী। পান্না, গোমেদ, প্রবাল। সে একেবারে চোখ ঝলসানো ব্যাপার। তখনও আজকের মতো লাল-নীল ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আচাভুয়া সং সাজার আদেখলামো চালু হয়নি। ও বাড়ি থেকে বেরলে বাচ্চারা ভিড় করে চলত পিছন পিছন, বাসে গরিব, সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা জায়গা ছেড়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াত।

তবে সে যুগে এসব হত। কেউ বিশেষ মাইন্ড করত না। মনে আছে, প্রতি পঁচিশে বৈশাখ এবং বাইশে শ্রাবণ একটা লোক বিন্নাগুড়ি চার্চের ফাদারের ক্যাসক গায়ে চাপিয়ে, নকল দাড়ি-গোঁফ সেঁটে বিভিন্ন স্কুলে কাঁপা কাঁপা গলায় ‘মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে’ আবৃত্তি করে বেড়াত। পয়সা তো জুটতই, ছেলেমেয়েরা টিফিনের ভাগ দিলে তাও নিয়ে যেত কাগজে মুড়ে। লোকে অবশ্য বলত যে, ক্যাসকটা ধার করা নয়, অল্প কিছু সময়ের জন্য হলেও চোরাই মাল– তবে ফাদার পরদিন সেটা আবার যথাস্থানে ঝোলানো অবস্থায় পেতেন বলেই ব্যাটা কখনও দায়রার সোপর্দ হয়নি।

ওই লোকটাই কোনও এক বছর পনেরোই আগস্ট নেতাজি সাজতে গিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়েতে গাড়ি চাপা পড়ে মরেছিল কি না বলতে পারব না, তবে তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথকে আর দেখা যায়নি। একজন রোগা মতো লোক সুকান্ত-র ভূমিকায় ফ্লপ করলে ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি সাইডে নজরুল সাজতে শুরু করেন। সুকান্ত হিসেবে ভালো মানালেও একটি ছোট ট্র্যাজেডির কারণে ওই রোল তিনি বর্জন করেছিলেন। ঘটনাটা বলা দরকার, কারণ পরবর্তী কালে, যেমন কিনা বইয়ে লেখা থাকে, তেমনই এর সামাজিক অভিঘাতটি বেশ জোরদার অনুভূত হইয়াছিল।

আমাদের ছোট মফস্সলে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে নানারকম অনুষ্ঠান হত। সেখানে একবার ইনি টেবিল চেয়ার পেতে, মুখে রং মেখে, গালে হাত দিয়ে, বই-খাতা-কলম সাজিয়ে পুরোদস্তুর কবিতা লেখার জন্য রেডি গোছের সুকান্ত হয়ে বসেছেন, আর হবি তো হ, মিনতি কাকিমাও সেখানে হাজির। বলে রাখা দরকার, কিছু ব্যক্তির উপস্থিতি যে কোনও ঐতিহাসিক মুহূর্তে, এবং মুদি দোকান থেকে পার্লামেন্ট অবধি সর্বত্র, সবসময়ই প্রজ্জ্বলিত পলতেওলা বারুদের স্তূপ। মিনতি কাকিমা কোথাও উপস্থিত হয়েছেন অথচ মিনিমাম কয়েকটা লাশ পড়েনি, এরকম শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি আমার স্মৃতিতে নেই। অতএব উনি লম্বা লম্বা পা ফেলে মঞ্চের দিকে এগনো মাত্র নিরাপদ দূরত্ব থেকে কয়েকজন হাঁ হাঁ করে উঠল– ‘ওকে প্যাকেট দাও’, ‘আজকে স্বাধীনতা দিবস– ওকে একথা জানানো উচিত হয়নি’, ‘ওকে ধুবড়ির মালগাড়িতে তুলে দাও।’ সে মহা গোলমাল! ‘আপনি একেবারে দুপুরে খিচুড়ি নিতে আসবেন, এখন আমরা খুব ব্যস্ত’ বলে টলে ওঁর অ্যাটেনশন ডাইভার্ট করার চেষ্টাও হয়েছিল, তবে সমস্ত ছিটগ্রস্তের মতোই কাকিমা ছিলেন অসম্ভব ক্ষীপ্র। উনি এক লাফে মঞ্চে উঠে পড়লেন।

একপাশে সাদা রং মাখা একটা লোক চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে জুল জুল করে এদিক-ওদিক চেয়ে উত্তেজনার কারণ বোঝার চেষ্টা করছে দেখলে যে কেউ আকৃষ্ট হত– মিনতি কাকিমাকে এই মুহূর্তগুলো চুম্বকের মতো টানত। ঘটনার আকস্মিকতা সুকান্তকে বিহ্বল করে তুলেছিল, অতএব চোখ-মুখে কবিসুলভ প্রজ্ঞার বদলে ‘পালাতে পারলে বাঁচি’ গোছের ভাব লুকনো সম্ভব হয়নি। কাকিমা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন ‘উজবুকটা কে?’ কে যেন বলল ‘সুকেশ। খুব বড় কবি।’ ওপাশ থেকে একজন শুধরে দিলে, ‘না, না, সুশান্ত, আমাদের বুদ্ধুর মামা।’ আর এক দিগ্গজ, যে কিনা একটু বেশি ইনফরমেশন রাখত, সে বললে, ‘মামা নয় কাকা, সুশান্ত নয় সুমন্ত, মুরগি না কী একটা পাখি নিয়ে বিখ্যাত কবিতা লিখেছে।’ কাকিমার ধৈর্যের বাঁধ অনেক আগেই ভেঙেছে। তদুপরি, সমস্ত একনিষ্ঠ পার্টিকর্মীর যেমন স্বভাব, অনুষ্ঠান মঞ্চে উনি এমনিতেই বিনা কাজে কাউকে অ্যালাউ করতেন না, স্বাধীনতা দিবসে তো কথাই নেই। তার ওপর মামা-কাকা ইত্যাদি পরিচয় গুলিয়ে যাওয়া তিন-চারটে নামের প্রতিক্রিয়াশীল আইডেনটিটি ক্রাইসিস ছাড়াও, রং মাখা কবি এবং মুরগি ইত্যাদি শুনে এমন গলায় ‘সত্যি করে বল তুই কে’ হেঁকে উঠলেন যে সুকান্তটা, এখন মনে হয়, সম্পূর্ণ ভেবলে গিয়েই কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠেছিল, ‘আমি একটা ছোট্ট দেশলাই কাটি।’

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved