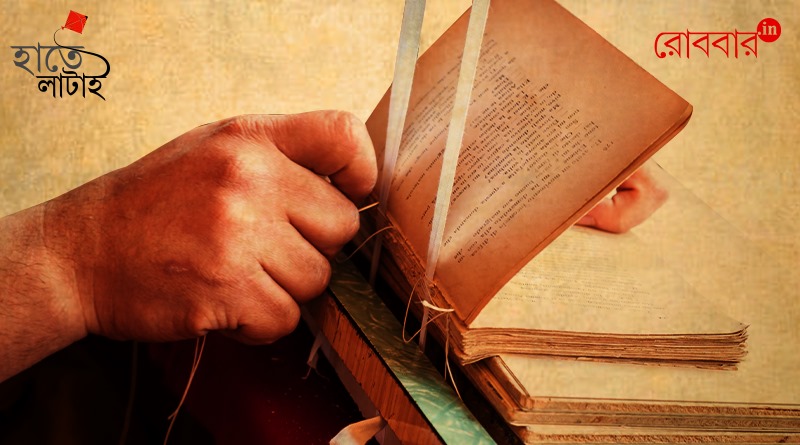

বইয়ের তাক থেকে একটি-দু’টি বই পেড়ে নিয়ে চট করে পাতা উল্টে দেখতে পারেন, সে-বই গ্রন্থিত হয়েছে কার হাতে, সেই তথ্য আদৌ বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে কি না। সাড়ে চোদ্দো আনা সম্ভাবনা এমন কিছু দেখতে না পাওয়ার। পেলেও, তা ওই দু’-তিন শব্দে, বাঁধাইখানার নামটুকু বড়জোর। কিন্তু কার বা কাদের কারিগরি নৈপুণ্য ওই পাতাগুলিকে সার্থক বই করে তুলেছে, তার হদিশ আপনি পাবেন না। কে ফর্মা ভাঁজাই করেছেন, কে মাখিয়েছেন শিরিস আঠা, যত্ন করে পেস্টিঙের কাজ হয়েছে কার দক্ষতায় ভর করে, টান করে রাখা মলাট ছেয়ে রয়েছে কত কত অচেনা হাতের জাদুস্পর্শ–এসব পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে পারার কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া জানার উপায় করা গেলেও-বা জানতে চাইছে কে!

এরোডায়নামিক্সের পণ্ডিত না হয়েও আপনি আশৈশব জানেন, ঘুড়ি হোক বা ছেঁড়া পাতা, ছেড়ে দিলে শেষমেশ উড়ে যাবেই। ‘মেন উইল বি মেন’ নাগরটির চেয়েও অধিক নষ্টামি এই আপাতজড় বস্তুগুলির মজ্জা ও সজ্জায়। অগত্যা কল খাটাতে হবে– টিকিটি বেঁধে রাখতে হবে। ঘুড়ির সঙ্গে জুতে দিতে হবে লাটাই, একক পাতার গুচ্ছকে করে তুলতে হবে গ্রন্থ। ঘুড়ি তবু ছেড়ে খেলতে পারবেন, ছিন্নপত্রে সেটুকু সুযোগও নেই। টেনে না খেললেই বেরিয়ে পড়বে তার সব ফর্মা!

এই যে ঘুড়ির সঙ্গে লাটাইয়ের যোগ কিংবা কাগজ থেকে বইয়ে রূপান্তর– এ হল আগাগোড়া সভ্যতার অবদান। প্রযুক্তি ও শিল্পের যুগলবন্দি। খোলা আকাশের এস্থেটিক প্রেক্ষাপটে পেটকাটি চাঁদিয়াল মোমবাতি বগ্গা-র বিচরণ আপনাকে মোহিত করবে, ঘাড় উঁচিয়ে আপনি নিরন্তর মেপে যেতে থাকবেন তাদের প্যাঁচের দম। অথচ সেই টক্করের সুতো যেখানে বাঁধা, সেই বস্তুটির গতিবিধি, উত্থান-পতন থেকে যাবে আপনার চোখের আড়ালে। বাধ্যত। না, আপনার দোষ নেই। উপায়ও নেই। কার্যত এ-ও হল ওই সভ্যতারই অবদান। গোদা বাংলায়, যাকে বলে ‘সিস্টেম’! ঠিক যেমন, এই সিস্টেমের দাক্ষিণ্যকেই পরখ করতে, আপনার বইয়ের তাক থেকে একটি-দু’টি বই পেড়ে নিয়ে চট করে পাতা উল্টে দেখতে পারেন, সে-বই গ্রন্থিত হয়েছে কার হাতে, সেই তথ্য আদৌ বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে কি না।

সাড়ে চোদ্দো আনা সম্ভাবনা এমন কিছু দেখতে না পাওয়ার। পেলেও, তা ওই দু’-তিন শব্দে, বাঁধাইখানার নামটুকু বড়জোর। কিন্তু কার বা কাদের কারিগরি নৈপুণ্য ওই পাতাগুলিকে সার্থক বই করে তুলেছে, তার হদিশ আপনি পাবেন না। কে ফর্মা ভাঁজাই করেছেন, কে মাখিয়েছেন শিরিস আঠা, যত্ন করে পেস্টিঙের কাজ হয়েছে কার দক্ষতায় ভর করে, টান করে রাখা মলাট ছেয়ে রয়েছে কত কত অচেনা হাতের জাদুস্পর্শ–এসব পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে পারার কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া জানার উপায় করা গেলেও-বা জানতে চাইছে কে! একটি বই পড়ছি মানে, তার পাঠ্য বা দৃশ্যবস্তুর প্রতিই আমাদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। তার নির্মাণের নেপথ্যে কোন কুশীলবরা রইলেন, সেই অংশে নজর করার অবকাশ পাঠকের নেই।

এইখানে এসে আপনি যদি কিঞ্চিৎ আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন, দপ্তরিদের অস্বীকৃতি নিয়ে আপনার কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারী হয়ে ওঠে, তাতেও বিশেষ চিঁড়ে ভিজবে না। কারণ প্রকাশনাকর্মে এমনটাই দস্তুর, বিশেষত বাংলা প্রকাশনায় তো বটেই। বইয়ের স্থির পৃষ্ঠা তো আর চলচ্চিত্রের এন্ডক্রেডিট নয় যে তাতে সারিবদ্ধ নামের সন্নিবেশ সম্ভব। অথচ ভেবে দেখলে, বই তৈরির প্রক্রিয়া, যা নাকি থিয়েটার কিংবা ফুটবল খেলার মতোই একটি টিমগেম– যেখানে কোনও একটিমাত্র বিভাগ নড়বড় করলেও খেলা ঝুলে যাওয়ার সমূহ ঝুঁকি– সেখানে দক্ষ-অদক্ষ নির্বিশেষে বাঁধাই শ্রমিকদের ভূমিকা বিরাট। আম পাঠকের শুনে কিছুটা অবিশ্বাস হতে পারে; কিন্তু এ-কথা পরীক্ষিত সত্য যে বইয়ের সমঝদার একটি বই হাতে নিয়েই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মোটের উপরে আন্দাজ করতে পারেন সেটির গুণগত মান। পাতা উলটে চার-ছ’ পাতা পড়ে নেওয়ার দরকার সর্বদা পড়ে না। যে দু’-একটি ফ্যাক্টর এই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে কাজ করে, তার মধ্যে অন্যতম হল বাঁধাই। একটি সুনির্মিত বই হাতে নিলে নীরবে যেন তারবাদ্যের মতো অনুরণিত হয়ে ওঠে প্রকৃত সমঝদারের শরীর ও মন। চোখ চকচক করে ওঠে। স্নায়ু চাঙ্গা হয়।

কেবল এই শুরুয়াতি বিমূর্ত অনুভূতিই নয়, সামগ্রিক পাঠ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও প্রায়োগিকভাবে বাঁধাইয়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পাঠকের স্বাচ্ছন্দ্য, বইয়ের স্থায়িত্ব– এসব বহুলাংশে নির্ভর করে বাঁধাইয়ের মানের উপরে। বই তৈরির প্রকৌশলগত কচকচিতে না ঢুকেও বুঝতে পারা যায় যে অতি ও অনতির মাঝে যথাযথ হয়ে ওঠা এই কাজে কী ভীষণ জরুরি। এবং প্রায় ভাস্কর্যের মতোই এই কাজেও, ভুলচুক হলে ফিরতি প্রক্রিয়ার কোনও উপায় নেই। কাঁটা লাগা মন জুড়তে পারে, কাটা পড়া কাগজ জোড়া যায় না!

অথচ আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, আপনার-আমার পড়া বা ঘর-সাজানো প্রিয় বইগুলির লেখকের নাম আমরা জানি, অলংকরণে সজ্জিত হয়ে থাকলে তার শিল্পীও সচরাচর অজ্ঞাত থাকেন না, প্রকাশকও স্বাভাবিক কারণেই অন্তর্ভুক্ত হন আমাদের পরিচিত তথ্যাদির তালিকায়। এমনকী, আপনি যদি লেখকও হন, কখনও কি খোঁজ নেন আপনার প্রকাশিতব্য বইটি বাঁধানো হচ্ছে কোথায় কিংবা আন্তরিকভাবে চিনে নিতে চান ছাপার কাজটি করছেন যে মানুষগুলি, তাঁদের? মনে রাখবেন, আপনার বইয়ের শিরদাঁড়াটি, পরিভাষায় যাকে বলে ‘স্পাইন’, তা খাড়া রাখার কাজটি যুগে যুগে হয়ে এসেছে এই জিল্দ্গরদের হাতেই। এঁরা না থাকলে আপনার মহামূল্য গ্রন্থটি পর্যবসিত হত স্রেফ কতগুলো লুজ্ শিটের গুচ্ছে।

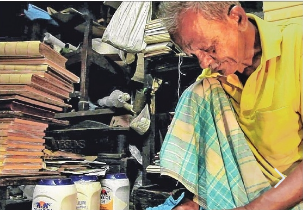

বার্নার্ড শ লিখেছিলেন, ‘…every author should remember that the most costly books in the world derive their value from the craft of the printer, and not from the genius of the author.’ দপ্তরিদের ভূমিকাটিও সমতুল্য। সাধে কি আর তাঁদের ‘ওস্তাদ’ বলা হয়! তবে ওইটুকুই সার। তাঁরা যে শুধু স্বীকৃতিই পান না, তা তো নয়; বঙ্গদেশে তাঁদের পারিশ্রমিকের মাত্রাটিও (বিবিধ বাধ্যবাধকতার কারণেই হয়তো) ন্যূনতম। ঔপন্যাসিক ও ক্ষেত্রসমীক্ষক আফসার আমেদ তিন দশক আগে তাঁর ‘দপ্তরিপাড়ার ডায়েরি’-তে লিখেছিলেন, ‘এঁদের রোজগার ফুটপাথবাসীর থেকে কম’। মধ্যবর্তী সময়পর্বে ছবিটা বদলেছে, তবে তা অল্পই। কালের নিয়মে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রন্থন পদ্ধতির আধুনিকীকরণ– যন্ত্রায়ণ। গত কয়েক শতক ধরে ব্যক্তিগত দক্ষতার উপরে নির্ভর করেই আবিশ্ব উঁচুদরের শিল্প হিসেবে পরিগণিত হয়েছে বই বাঁধাইয়ের কাজ। সেই ছবি দ্রুত বদলাচ্ছে। বাংলার মতো কম পুঁজির গ্রন্থনশিল্পে দক্ষ শ্রমিকের অভাব প্রকট হচ্ছে। ফলে যন্ত্রের দৌলতে গড় মানের কাজ হয়তো কিছু বাড়ছে, কিন্তু তার অধিক হারে কমছে গ্রন্থ নির্মাণের সামগ্রিক উৎকর্ষ। সভ্যতা কি তাহলে ক্রমে সেই দিকেই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে এক আকাশ ঘুড়ি থাকবে আর তাদের সুতোগুলো বাঁধা থাকবে ছোটো-বড়ো-মাঝারি অত্যাধুনিক সব মেশিনের সঙ্গে? আপনি ঠান্ডাঘরে বসে ঘুড়িগুলির উড্ডয়নের উচ্চতা কিংবা রৈখিক ও কৌণিক গতি নিয়ন্ত্রণ করতে খুব সহজে স্মার্টফোন থেকেই আপনার পছন্দমতো ভ্যালু সেট করে নিতে পারবেন।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved