মীরা মুখোপাধ্যায় সবসময়ই এমন কিছু বলতে চান যা প্রকৃতি ও জীবনসম্পৃক্ত। মূলত মানব চরিত্রই তাঁর অবধানের বিষয়। নিসর্গ, লোককথা, পুরাণ– সবকিছুকেই তিনি ভাস্কর্যের বিষয় করে তুলতে পারেন অবলীলাক্রমে। নিসর্গের সুবিশাল ব্যপ্তি ধরা পড়ে ‘ক্রসিং তুঙ্গভদ্রা’ নামের হাল আমলের ব্রোঞ্জটিতে। নিজস্ব নৌকায় নদী পারাপার হচ্ছে গ্রামের মানুষ। সীমিত পরিসরে প্রকৃতি ও জীবনকে একাকার করে দিয়েছেন শিল্পী। মনসামঙ্গল কাব্যের সঙ্গে পল্লিবাংলা পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে। এই অনুভব থেকেই জন্ম নেয় ‘বেহুলা’ ভাস্কর্যটি। মঙ্গলকাব্যের নায়িকা বেহুলা স্বামী লখিন্দরের শবদেহ নিয়ে ভেলায় চড়ে গাঙুড়ের জলে ভেসে চেলেছে।

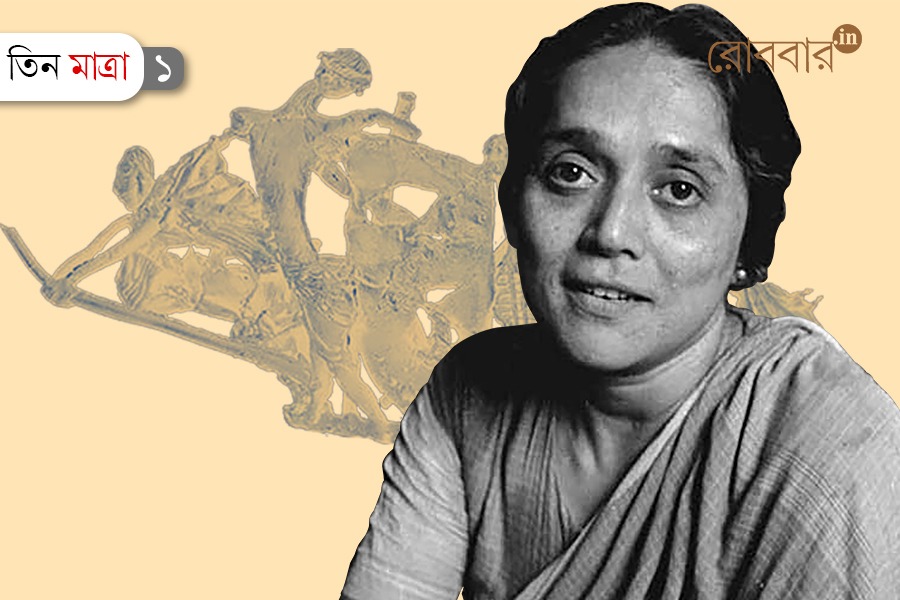

ছয়ের দশকের আগে পর্যন্ত ভাস্কর্যের একটি সম্ভাবনাময় ও সমৃদ্ধ ধারা মূলস্রোতের ভাস্করদের নজরে আসেনি। এই ধারা লৌকিক উত্তরাধিকারের; যার বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ও নান্দনিকতা স্বতন্ত্র। একদা লৌকিক ও ধ্রুপদী ভাস্কর্যের চিন্তাধারার আদানপ্রদানে গড়ে উঠেছিল সাঁচী ভারহুতের কালজয়ী শিল্পসম্ভার। ভারতের আধুনিক ভাস্কর্যে এই শূন্যতা পূরণে সর্বপ্রথম সজাগ হয়েছিলেন মীরা মুখোপাধ্যায়। চিত্রকলার ক্ষেত্রে লৌকিকতার উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটেছিল অবনীন্দ্রনাথ, সুনয়নী দেবী, যামিনী রায়দের হাতে। ভাস্কর্যে লৌকিকতার উজ্জীবন ঘটানোর ঋত্বিক মীরাই।

মাত্র ১৪ বছর বয়সে মীরা অবনীন্দ্রনাথের ‘ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস’-এ ১৯৩৭ থেকে ’৪১ পর্যন্ত ভারতীয় রীতিতে অঙ্কনশৈলী শেখেন, কিন্তু সেখানে শেখা ছবির সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের কোনও যোগসূত্র খুঁজে না পাওয়ায় দিল্লিতে যান। দিল্লি পলিটেকনিকের চারুকলা বিভাগে ১৯৪৭ থেকে ’৫১ অবধি ছবি আঁকার পাশাপাশি ক্লে-মডেলিং নিয়ে কিছু কাজ করেন। এভাবেই তাঁর ভাস্কর্যে হাতেখড়ি। ’৫২-তে ইউরোপ যান চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও গ্রাফিক্সের কাজ শিখতে। সেখানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের আর্কাইভ দেখতে গিয়ে উপলব্ধি করেন আমাদের দেশজ লোকশিল্পের সঙ্গে আধুনিক ভাস্কর্যের সূক্ষ্ম যোগ আছে। দেশে ফিরে ‘অ্যানথ্রপলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’র সিনিয়ার ফেলো হিসেবে ভারতের গ্রামেগঞ্জে অনুসন্ধান চালান দীর্ঘদিন ধরে। বস্তার-এর ‘ঘরুয়া’ কারুশিল্পীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সূত্রে নিজের চলার পথ খুঁজে পান।

মীরা মুখোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য সমকালীন ভাস্কর্যের মূল স্রোত থেকে আলাদা। মূল প্রভেদ করণকৌশল সংক্রান্ত। ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের যে লৌকিক প্রক্রিয়া মীরা অনুসরণ করেন, তা ধ্রুপদী বা অন্যান্য প্রচলিত প্রক্রিয়ার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। লোকশিল্পীরা মোম বা ধুনো অথবা গালা দিয়ে তৈরি একরকমের পাত মূল প্রতিমার ওপর জড়িয়ে জড়িয়ে আস্তরণ তৈরি করেন। মোমের আস্তরণে মোড়া প্রতিমাটিকে মাটি ও বালির আবরণে ঢেকে দেওয়ার সময় একপাশে ধাতু রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর যখন এটিকে রোদে শুকিয়ে, পরে পোড়ানো হয় তখন ভেতরের মোম বা গালা গলে বেরিয়ে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় প্রতিমা বা মূর্তিটিকে কাত করলে গলিত ধাতু ওই শূন্যস্থান পূর্ণ করে। লোককারিগরদের কাজে মোমের তারের জড়ানোর কৌশলে মূর্তিটির গায়ে একরকম বুনোট (TEXTURE) তৈরি হয়। মীরার কাজেও এরকম নানা প্রকারের বুনোট দেখা যায়। লৌকিক সারল্য ও সুষমার ছন্দটিকে আয়ত্ত করেছেন তিনি। আবার আধুনিক মননের নানা জটিলতাও তাঁর কাজে প্রতিবিম্বিত। ক্ষুদ্রাকৃতি ভাস্কর্যের উপযোগী লৌকিক পদ্ধতির সঙ্গে তাঁকে মাঝে মাঝে আধুনিক পদ্ধতিও মেলাতে হয়, যখন তিনি বড় আকারের ভাস্কর্যের পরিকল্পনা করেন। তখন লৌকিক, ধ্রুপদী ও ইউরোপীয় পদ্ধতির সমন্বিত পথেই তাঁকে এগতে হয়। চলতে চলতেই তিনি লৌকিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নিজস্ব পদ্ধতি গড়ে তোলেন।

সাতের দশকের প্রথম দিকে বাংলা জুড়ে টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বহু তরুণের প্রাণ অকালে ঝরে গিয়েছিল। এই অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ‘অশোক ইন কলিঙ্গ’ ভাস্কর্যটির পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। মৌর্য সম্রাট অশোকের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী কলিঙ্গ যুদ্ধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মীরা সম্রাট অশোকের প্রতীক ব্যবহার করে তৎকালীন যুবক-যুবতীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপকে তুলে ধরেন। ১৯৭৩ সালে ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি উঁচু এই মূর্তিটির নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়। নির্মাণকালে মাটি দিয়ে গড়তে শুরু করে দেখেন মাটি তার নিজের ওজনে বসে গিয়ে কলসাকৃতি স্ফীত অবয়ব তৈরি করেছে। এই স্বাভাবিক বিকৃতিকরণকে মেনে নিয়ে তিনি ভাস্কর্যের রূপ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ভাস্কর্যটি দিল্লির ‘হোটেল অশোক’-এর শোভাবর্ধন করছে। তৎকালীন সামাজিক আলোড়নকে মথিত করে এ মূর্তি জন্ম নিয়েছে, কিন্তু কোথাও বিক্ষোভ নেই, অসহিষ্ণুতা নেই। প্রতিবাদী চেতনা সেখানে করুণারসে অভিষিক্ত। পরবর্তীকালের ‘হিরোসিমা’ ভাস্কর্যটি যেন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নিষ্ঠুর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট পৃথিবীর শিল্পরূপ। বিষাক্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলি যেন প্রস্তরীভূত হয়ে আছে সেই পৃথিবীকে ঘিরে। রেখার বিস্তারে আঁকা শিশুর আর্ত চিৎকার, চরাচরব্যাপী শূন্যতায় বিক্ষিপ্ত মানুষের তীব্র হাহাকার। আধুনিক সভ্যতার সমৃদ্ধির অন্তরালে মানুষের সর্বনাশের যে মারণবীজ ছড়ানো আছে, তার বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদ মীরার ভাস্কর্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

মানুষের শ্রম সবসময়েই নন্দিত হয়েছে মীরার কাজে। এই সব শ্রমজীবী মানুষেরা মূলত গ্রামবাংলার লৌকিক জীবনধারার প্রতিনিধি। মীরার ‘উইনোয়িং দ্য প্যাডি’, ‘লেডি উইথ শালুক ফ্লাওয়ার’, ‘ফিশারম্যান রিটার্নিং’, ‘কটন ক্লিনার’ প্রভৃতি অজস্র ভাস্কর্যে দাসত্বের গ্লানিমুক্ত, গৌরবময় শ্রমের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

মীরা সবসময়ই এমন কিছু বলতে চান যা প্রকৃতি ও জীবনসম্পৃক্ত। মূলত মানব চরিত্রই তাঁর অবধানের বিষয়। নিসর্গ, লোককথা, পুরাণ– সবকিছুকেই তিনি ভাস্কর্যের বিষয় করে তুলতে পারেন অবলীলাক্রমে। নিসর্গের সুবিশাল ব্যপ্তি ধরা পড়ে ‘ক্রসিং তুঙ্গভদ্রা’ নামের হাল আমলের ব্রোঞ্জটিতে। নিজস্ব নৌকায় নদী পারাপার হচ্ছে গ্রামের মানুষ। সীমিত পরিসরে প্রকৃতি ও জীবনকে একাকার করে দিয়েছেন শিল্পী। মনসামঙ্গল কাব্যের সঙ্গে পল্লিবাংলা পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে। এই অনুভব থেকেই জন্ম নেয় ‘বেহুলা’ ভাস্কর্যটি। মঙ্গলকাব্যের নায়িকা বেহুলা স্বামী লখিন্দরের শবদেহ নিয়ে ভেলায় চড়ে গাঙুড়ের জলে ভেসে চলেছে। এইরূপ চিত্রলতা ভাস্কর্যে বিরল। চটের ক্যানভাসে বা কাগজে দ্বিমাত্রিক চিত্ররূপে যার রূপায়ণ সম্ভব, তাকেও তিনি ব্রোঞ্জের ছাঁচে ঢেলে দিতে পারেন। ছবিতে যা সম্ভব, সেই সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রেখার জটিলতা তাঁর হাতে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। কঠিন ব্রোঞ্জকে দিয়ে তিনি গল্প বলিয়ে নেন।

অনেক সময় গল্প বলার ছলে আধ্যাত্মচেতনার অতলান্ত সন্ধানে নিমগ্ন হন শিল্পী। কখনও বা ভাস্কর্যের গায়ে খোদাই করে লেখেন কবিতা বা লোকগাথার উদ্ধৃতি। ১৯৯৬ সালে করা ‘লাইফ’ ভাস্কর্যটিতে জলযানে নদী পারাপাররত যূথবদ্ধ মানুষকে দেখি। নৌকার পালে লেখা: ‘হলুদ মাখামাখিরে/ভাই তেল মাখামাখি/বৈতরণী পার হইল/কুটুম দেখাদেখি’– বিবাহের অনুষঙ্গে জলযাত্রাটি চিরন্তনের মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ১৯৯৫ সালে করা ‘নাগরদোলা’ এবং ১৯৯৩-এর ‘পাখাওয়ালা’ কাজ দু’টির গায়েতেও লোকগাথার উদ্ধৃতি দেখা যায়।

পার্থিব আধ্যাত্মিকতার ছন্দে এসেছে সুরের দোলাও। ‘বাউল’ মীরার খুব প্রিয় একটি বিষয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বাউলদের সংগীতময় সত্তাকে তিনি শিল্পরূপ দিয়েছেন। ব্যক্তিজীবনে সুরের সাধিকা মীরার ভাস্কর্যেও অনিবার্যভাবেই এসেছে সুরের অনুরণন। শিল্পীর সংগীতময় ভাস্করসত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যখন তিনি বলে ওঠেন, ‘ধাতু দিয়েই গান গেয়েছি আমি।’

মীরার অসংখ্য কাজের মধ্যে থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু কাজ নিয়ে পাশাপাশি রেখে দেখলে মনে হয় তাঁর জীবনের প্রথমদিককার কাজের তুলনায় পরবর্তীকালের কাজ অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত। আটের দশক এবং নয়ের দশকে করা– ‘বেহুলা’, ‘পাখাওয়ালা’, ‘বাউল’, ‘ভায়োলেন্স’, ‘ক্রসিং তুঙ্গভদ্রা’, ‘লেডি উইথ শালুক ফ্লাওয়ার’, ‘লাইফ’ প্রভৃতি অসংখ্য কাজ দেখলে উক্ত বক্তব্যের সপক্ষে সায় মেলে। কাজগুলো ঢালাইয়ের করণকৌশল গত সীমাবদ্ধতা থেকে অনেক বেশি মুক্ত।

মীরার অপরাপর বৈশিষ্টাবলির সঙ্গে তাঁর মৌলিকতা বা নিজস্বতার প্রসঙ্গ না আলোচিত হলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সচেতনভাবেই তিনি পাশ্চাত্য ধাঁচের বিমূর্ততাকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। ফলে পশ্চিমি ভাস্করদের সরাসরি প্রভাব তাঁর কাজে পড়েনি। লৌকিক ও আধুনিক প্রকরণের মিশেলে, সংবেদনশীল অনুভূতির বিন্যাসে যে বিশুদ্ধ ভাস্কর্যের সাধনা তিনি করে চলেছেন তা ভারতীয় শিল্পে একটা উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved