নিজেকে অনায়াসে ভাঙতে পারতেন খালেদ চৌধুরী, ভেঙে আবার নতুন করে গড়তেও পারতেন– একটি নাটকের একাধিক প্রযোজনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ এবং মাত্রার মঞ্চ-পরিকল্পনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব– আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে তা লক্ষ করেছি ‘রক্তকরবী’-র দু’টি মঞ্চায়নে, হিন্দির পর বাংলা ‘পাগলা ঘোড়া’য়, আবার বাংলা ‘পুতুলখেলা’-র হিন্দি রূপ ‘গুড়িয়াঘর’-এ। তাঁর বহুমুখী সৃজনপ্রতিভার দৃষ্টান্ত অগুনতি। প্রচার বা মূল্যায়ন তুলনায় কম।

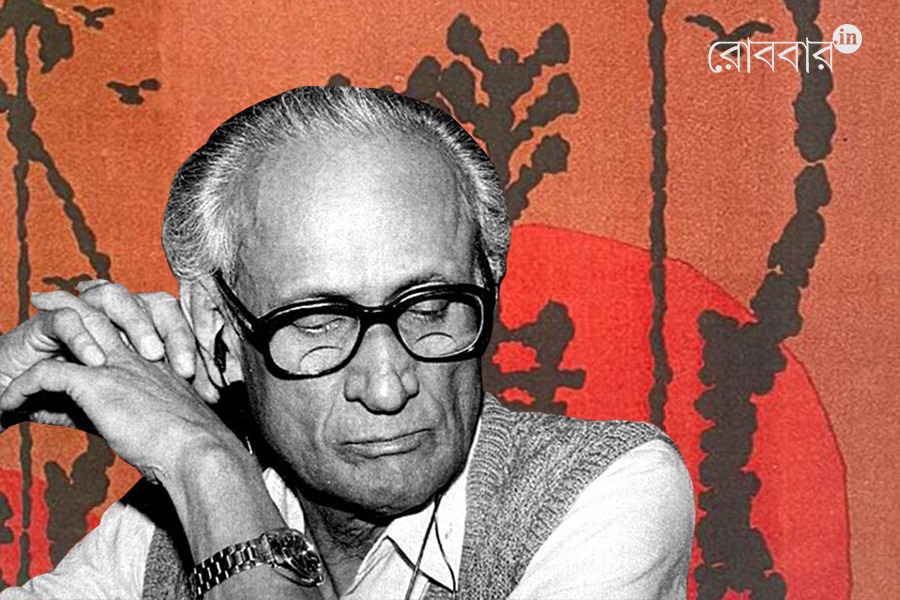

৩০ এপ্রিল, ২০১৪। ১০ বছর আগের এক ভোরবেলায় খবর এল– খালেদ চৌধুরী আর নেই। কিন্তু তাঁর জীবনের বহু চিহ্নই যে আঁকা হয়ে আছে আমাদের থিয়েটারে, সংগীতে, চিত্রকলায়, গভীর নির্ভার কথায়, স্মৃতিতে, মননে। তাই আমরা বলব, তিনি আছেন। আধুনিক ভারতীয় নাট্যের মঞ্চচিত্রণ বা মঞ্চ-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যে নামটা সবার আগে চলে আসবেই আমাদের মনে বা জিভের ডগায়, সে নামটা তো অবশ্যই খালেদ চৌধুরী।

জীবনটাকে আক্ষরিক অর্থে যুদ্ধক্ষেত্র মনে করে নিরন্তর লড়াই করে গিয়েছেন, প্রায় গেরিলা কায়দায়– ফলে শুধুমাত্র স্থান পরিবর্তন নয়, নাম বা পেশার পরিবর্তন নয়, তাঁর কাছে পরিবর্তন একটি জার্নির নাম। প্রথমে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন পারিবারিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে নিরন্তর খুঁজে ফিরেছেন নিজের সঠিক স্থান বা পরিচয়। শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য নয়, তাঁর ছিল আত্ম-আবিষ্কারের সংগ্রাম। শুধুমাত্র জন্ম-পরিচয় কিংবা ধর্ম-পরিচয়ে পরিচিত হতে চাননি তিনি। ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষতা বা উদাসীনতা ছিল তাঁর জীবনের আচরিত ধর্ম, কখনওই আরোপিত নয়, প্রচারিতও নয়। ১৯ বছর বয়সে হিন্দু পরিবার ও পরিচয় ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এক মুসলিম পরিবারে, আর সেই পালিয়ে বেড়ানোর কালে নিজেই নিজের নাম দিয়েছিলেন ‘খালেদ’, যার অর্থ নাকি ‘চিরস্থায়ী’। পারিবারিক নাম ছিল ‘চিররঞ্জন’।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

পলাতক তিনি কখনওই নন, কিন্তু অদ্ভুত এক ধরনের নির্লিপ্তি ছিল, তাই ত্যাগ করার শক্তিও ছিল তাঁর। আপসহীন মানসিকতা তাঁকে সেই শক্তি জুগিয়েছে। তাই সারাজীবনই ছেড়ে ছেড়ে যেতে দেখেছি তাঁকে– পরিবার, জন্মস্থান, গণনাট্য সংঘ, বহুরূপী, নাট্য আকাদেমি, নাট্যশোধ, সি-পি-টি। কোনও কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আঁকড়ে ধরে থাকেননি কোনও প্রতিষ্ঠানকে। যা তিনি পেয়েছেন তা আপনি এসেছে তাঁর কাছে। সংগীত-নাটক আকাদেমির ফেলোশিপও তাই, পদ্মভূষণও তাই। অনমনীয় দৃঢ়চেতা মানুষ, অসামান্য জীবনীশক্তি, গভীর এবং প্রখর মনন, সতত সৃজনশীল। পদ্মভূষণ পাওয়ার পর প্রণাম জানাতে গিয়ে দেখেছিলাম খালেদদা আছেন খালেদদার মতোই।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

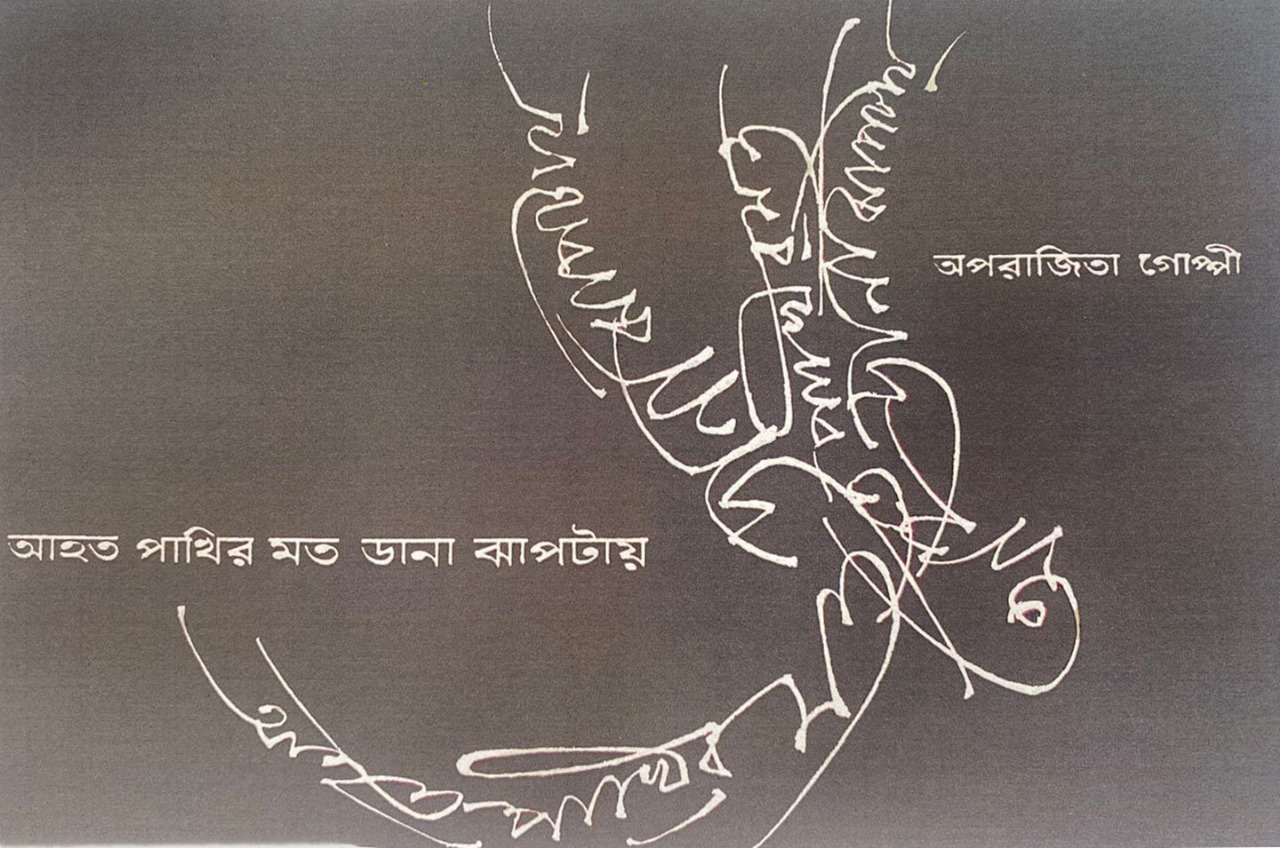

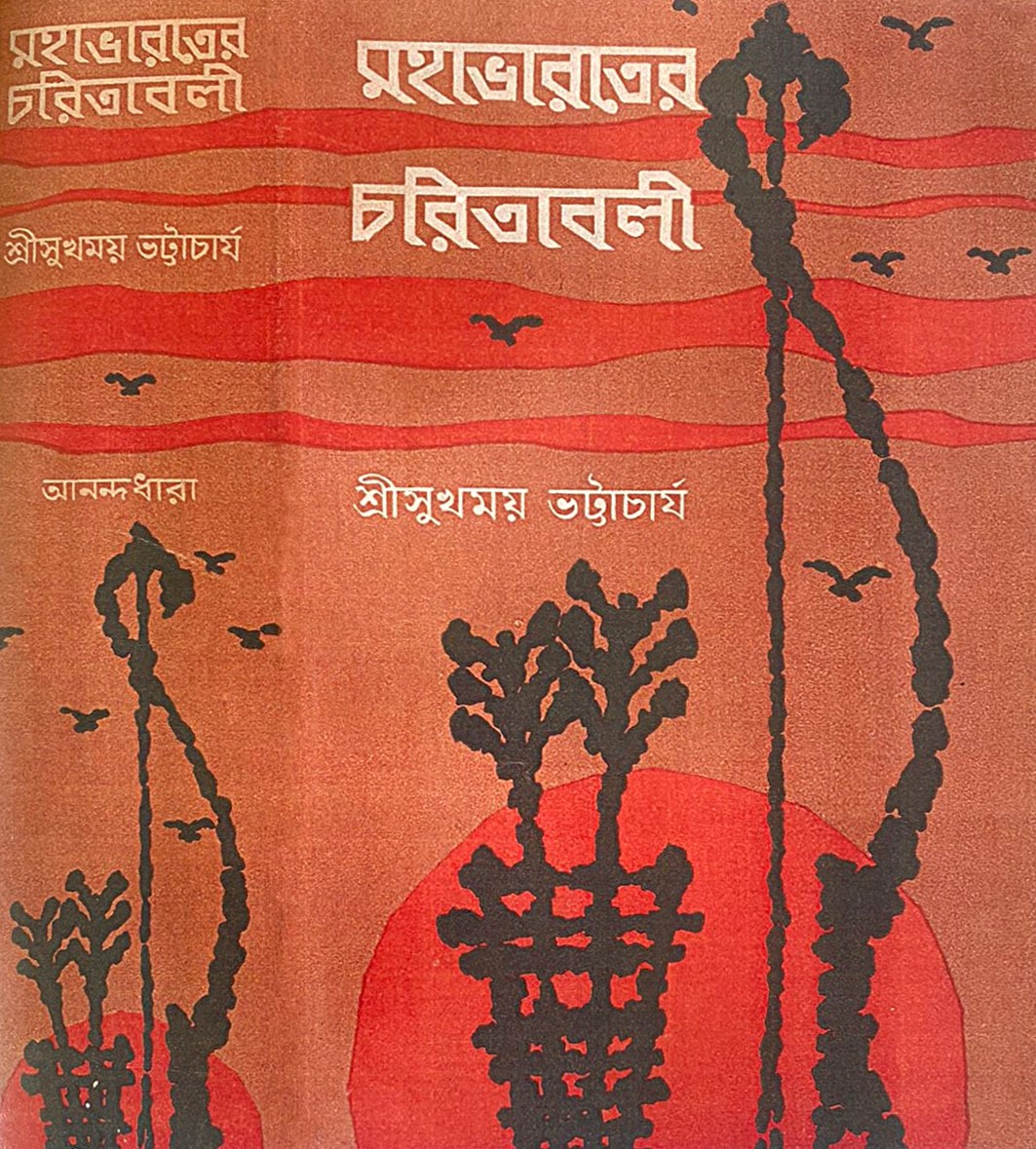

আমাদের সময়ে বহুমুখী প্রতিভা বলতে কি শুধু সত্যজিৎ রায়কেই চিনব? প্রায় সমসময়ের আরেক অনন্য প্রতিভা এই খালেদ চৌধুরী। তাঁর সংগীতের বোধ জন্মেছে সিলেটের খাল-বিল-হাওর-নদীর সহজিয়া জীবন ও মানুষের থেকে। কালে একজন সনিষ্ঠ গবেষক, অথরিটি বা বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন লোকসংগীতের। আবার তার বিপরীতে গিয়ে ‘রক্তকরবী’র জন্য সৃষ্টি করেছেন কল-কব্জা-লোহালক্কড়ের আধুনিক বা ফিউচারিস্টিক নাগরিক ধ্বনি-সংগীত। সলিল চৌধুরীর সংস্পর্শে এসে শিখেছেন পশ্চিমি রীতির বেহালাবাদন, তারও অসাধারণ প্রয়োগে দর্শকমনে কাঁপন লাগিয়েছিল ‘রক্তকরবী’র রাজার এঁটোর দৃশ্যে। ছোটবেলায় ইশকুলে অনায়াসে আঁকতেন আলু-পেঁয়াজ-লাউয়ের ড্রয়িং, বড় হয়ে নানা ধরনের মূর্ত-বিমূর্ত ছবি আঁকা, আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার বাসনা, জয়নুল আবেদিনের উপদেশ মান্য করে তার থেকে বিরত হওয়া, শেষ পর্যন্ত অননুকরণীয় এক ইলাস্ট্রেটর এবং প্রচ্ছদশিল্পী হয়ে ওঠা। একটা ‘চারশো’ পাতার বই পুরোটা আত্মস্থ করে প্রচ্ছদের নির্দিষ্ট ফ্রেমের স্বল্প পরিসরে সমগ্র বিষয়ভাবনা বা তার চুম্বক ফুটিয়ে তুলতেন অনায়াসে, নানা বর্ণে এবং ছন্দে– অঙ্কন, অলংকরণ কিংবা ক্যালিগ্রাফির মাধমে। ওই একটা সময়ে প্রচ্ছদশিল্প নিয়ে যে বিপ্লব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি প্রকাশনা জগতে, যে প্রসঙ্গে স্বতই উচ্চারিত হয় সিগনেট প্রেস, দিলীপ কুমার গুপ্ত বা সত্যজিৎ রায়ের নাম, তার সঙ্গে একই নিশ্বাসে আমরা উচ্চারণ করব খালেদ চৌধুরীর নামও।

কুমোরদের কাছ থেকে মূর্তি গড়া শিখেছিলেন– ছোটবেলায় সিলেটে নৌকাপুজো দেখেছি আমরা, সেখানে মাটির তৈরি বিশালাকার নৌকোতে অগুনতি দেবদেবী, দেখে মনে হত বুঝি বা তাদের তেত্রিশ কোটিরই দেখা মিলবে সেখানে– খালেদদা সেইসব কারিগরের কাছ থেকে শিখলেন মূর্তি বানানো। মঞ্চের ত্রিমাত্রিক ক্যানভাসে সেই ছবি-আঁকা আর মূর্তি-গড়ার কাজই করে গিয়েছেন তিনি এক একটি নাটক বা প্রযোজনাকে কেন্দ্র করে। চিত্রকলায় আমরা অনেক প্রতিভাকে পেয়েছি, কিন্তু তেমন কাউকে তো আমাদের থিয়েটার পেল না! খালেদদা অবশ্যই একজন অন্যতম ব্যতিক্রম। মঞ্চ-চিত্রণে সৃজনের দিকটি ছাড়াও কারিগরি বা ইঞ্জিনিয়রিংয়ের একটা খুব জরুরি দিকও থাকে, আর যারা খালেদদার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত তারা জানি যে, খালেদদা এই ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ এবং পারফেকশনিস্ট। শুধু মঞ্চ এবং সংগীতে নয়, ‘রক্তকরবী’র পোশাক-পরিকল্পনাও তো ছিল যুগান্তকারী– নন্দিনী থেকে শুরু করে সর্দার, অধ্যাপক, গোঁসাই, বিশু পাগল, ফাগুলাল, চন্দ্রা, কিংবা খোদাইকারদের পোশাকে একই সঙ্গে পাই রূপকতা, আবার সমসাময়িকতা এবং আধুনিকতার ছোঁয়া, যা ভেঙে দেয় নাটকটির আপাত কঠিন ছাঁচ। পরবর্তীতে ‘স্বর্গীয় প্রহসন’ (বহুরূপী) বা সমীক্ষণ-এর ‘মৃচ্ছকটিক’ প্রযোজনায়ও এজাতীয় পরীক্ষা বা উদ্ভাবন অব্যাহত থাকে।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

আরও পড়ুন: পরশুরামের লেখা ও যতীন সেনের ছবিকে ‘রাজযোটক’ মানতে রাজি নই

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

নিজেকে অনায়াসে ভাঙতে পারতেন তিনি, ভেঙে আবার নতুন করে গড়তেও পারতেন– একটি নাটকের একাধিক প্রযোজনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ এবং মাত্রার মঞ্চ-পরিকল্পনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব– আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে তা লক্ষ করেছি ‘রক্তকরবী’-র দু’টি মঞ্চায়নে, হিন্দির পর বাংলা ‘পাগলা ঘোড়া’য়, আবার বাংলা ‘পুতুলখেলা’-র হিন্দি রূপ ‘গুড়িয়াঘর’-এ। তাঁর বহুমুখী সৃজনপ্রতিভার দৃষ্টান্ত অগুনতি। প্রচার বা মূল্যায়ন তুলনায় কম। পলাতক তিনি কখনওই নন, কিন্তু অদ্ভুত এক ধরনের নির্লিপ্তি ছিল, তাই ত্যাগ করার শক্তিও ছিল তাঁর। আপসহীন মানসিকতা তাঁকে সেই শক্তি জুগিয়েছে। তাই সারাজীবনই ছেড়ে ছেড়ে যেতে দেখেছি তাঁকে– পরিবার, জন্মস্থান, গণনাট্য সংঘ, বহুরূপী, নাট্য আকাদেমি, নাট্যশোধ, সি-পি-টি। কোনও কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আঁকড়ে ধরে থাকেননি কোনও প্রতিষ্ঠানকে। যা তিনি পেয়েছেন তা আপনি এসেছে তাঁর কাছে। সংগীত-নাটক আকাদেমির ফেলোশিপও তাই, পদ্মভূষণও তাই। অনমনীয় দৃঢ়চেতা মানুষ, অসামান্য জীবনীশক্তি, গভীর এবং প্রখর মনন, সতত সৃজনশীল। পদ্মভূষণ পাওয়ার পর প্রণাম জানাতে গিয়ে দেখেছিলাম খালেদদা আছেন খালেদদার মতোই।

আমার কোনও প্রযোজনায় আমি কখনওই খালেদদার শরণাপন্ন হইনি, কোন সংকোচ থেকে তা বলতে পারব না, কারণ তা আমার নিজেরই জানা নেই। ১৯৮৪ সালে ‘বিসর্জন’ করব ঠিক করেছি থিয়েটার ওয়ার্কশপ থেকে। নাট্যপাঠ (অশোক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে) প্রস্তুত করা থেকে পোশাক-আশাক বা মঞ্চ-পরিকল্পনা সবই চূড়ান্ত পরীক্ষামূলক। ইতিমধ্যে আমি তিন বছর চিৎপুরে যাত্রপালা পরিচালনা করেছি। যাত্রার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। ‘বিসর্জন’-এ আমি প্রথাগত কোনও সেট তৈরি করব না ভেবে নিয়েছিলাম। তাছাড়া পূর্বতন একাধিক ‘বিসর্জন’ প্রযোজনায়, আমি লক্ষ করেছি, মন্দিরদ্বার এবং ভিতরের বিগ্রহের সঙ্গে দর্শকদের দৃষ্টিপথ একটি অস্বস্তিকর কোণের সৃষ্টি করে, অথচ ভক্ত বা পূজারিকে বিগ্রহের একেবারের সামনাসামনি বসেই পূজা নিবেদন বা প্রার্থনা করতে হবে। বিগ্রহ এবং পূজারি ভক্ত, উভয়কে সমান গুরুত্ব দিতে গেলে আবার দর্শককে খানিকটা অস্বস্তিতে ফেলা হয়। এমনটা কি করা যায় যে, মনে হবে মন্দির এবং বিগ্রহ মঞ্চের সম্মুখসীমানা পেরিয়ে দর্শকদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রয়েছে এবং দেবীদর্শন করতে হবে মঞ্চের ওপর নির্মিত একটি বেদী থেকে দর্শকের মাথার ওপর দিয়ে সম্মুখপানে দৃষ্টি প্রসারিত করে। খালেদদাকে এই পরিকল্পনার কথা বললাম এবং রিহার্সালও দেখালাম। দুই ধাপের বেদীটির উচ্চতা মঞ্চতল থেকে বড়জোর একফুট ছিল। মঞ্চে চরিত্রদের যা-কিছু চলাফেরা, ওঠা-বসা কখনওই সাত ফুটের ওপরে নয়। অর্থাৎ মঞ্চের ভার্টিকাল স্পেসের ওপরের বিশাল অংশটা তাহলে অব্যবহৃত বা ফাঁকাই থেকে যাবে। এবার খালেদদা এলেন এবং একটি মোক্ষম পথ বাতলে দিলেন। তিনি করলেন কী, আড়াই ফুট মতন চওড়া তিন রঙের তিনটি স্ক্রোল পিছনের কালো পর্দার ওপর থেকে স্টেজফ্লোর অবধি সমান ব্যবধানে টানটান করে ঝুলিয়ে দিলেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মন্দিরগুলিতে এরকম স্ক্রোল খুবই দেখা যায়। তিনটি স্ক্রোলের তিনটি রং– লাল, সবুজ, নীল– তিনটিই প্রাথমিক বর্ণ। তিনটির ওপর তিনটি মোটিফ আঁকা। একটিতে হাঁড়িকাঠ, একটিতে খড়গ, এবং আরেকটিতে দেবীর তৃতীয় নয়ন, লম্বভাবে আঁকা। মঞ্চের চেহারাটাই গেল পালটে, নতুন মাত্রা এবং অর্থ যুক্ত হল আমাদের জন্য। এক লহমায় রঘুপতির সেই ‘এ জগৎ মহাহত্যাশালা’ মনে করিয়ে দেয়: ‘মহাকালী, কালস্বরূপিনী, রয়েছেন দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি– বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর–’

ক্যানভাসে, মঞ্চে, প্রচ্ছদে এবং জীবনেও স্পেসের ধারণা এবং ব্যবহার একটি অতি আবশ্যিক গুণ। আর খালেদদা সর্বক্ষেত্রেই একজন সার্থক শিল্পী।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved