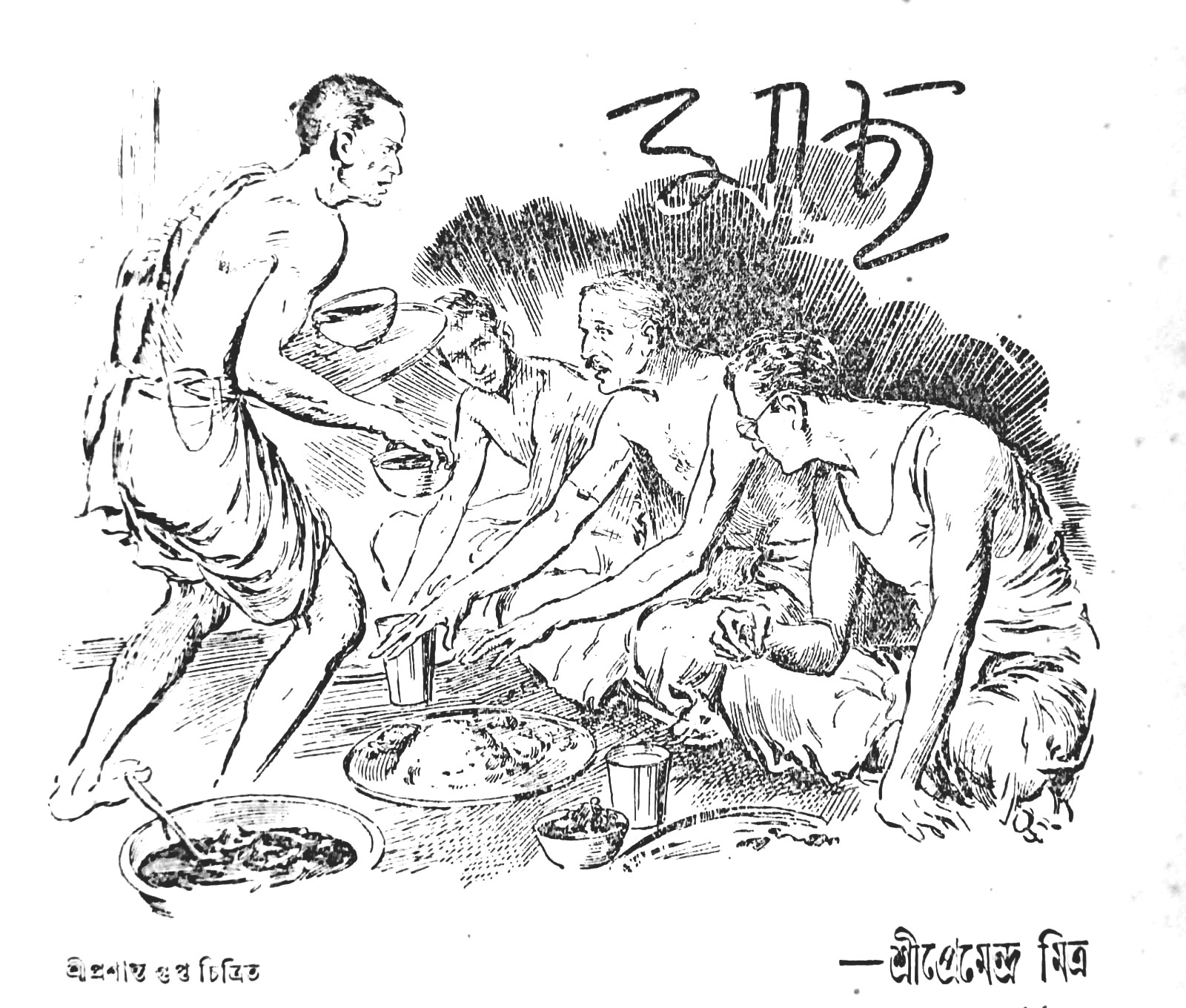

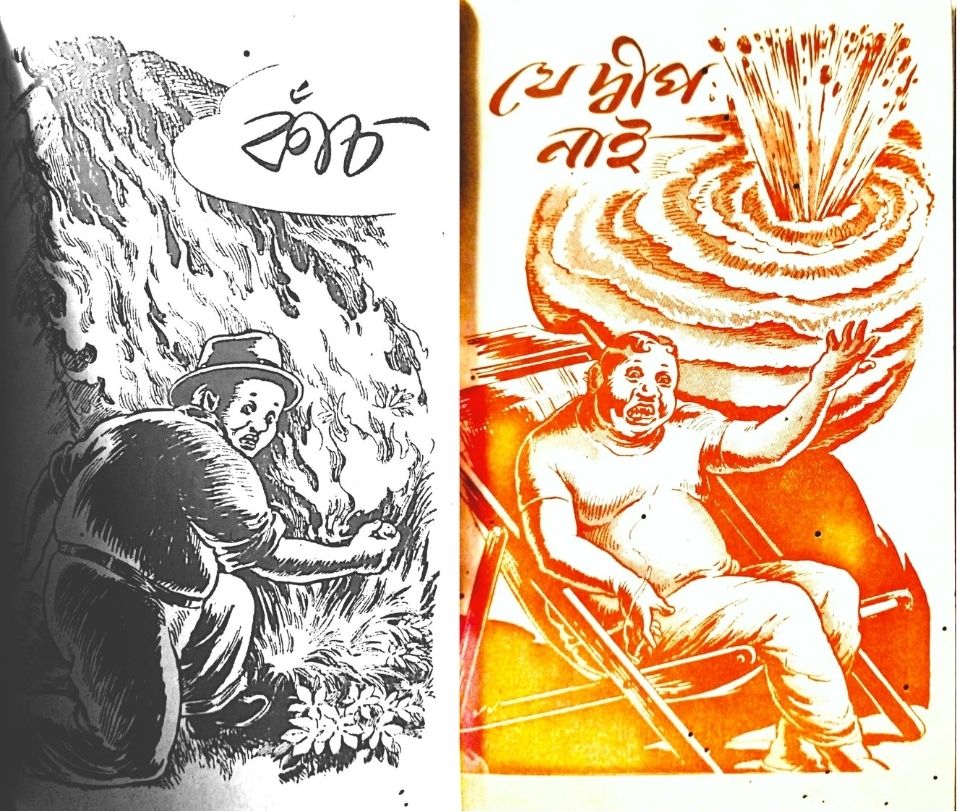

প্রতুলচন্দ্র নজর রেখেছিলেন ‘ঘনাদা’-র প্রাথমিক বিবরণের যথার্থ রূপদানে। ১৯৪৭ সালে ‘নুড়ি’ গল্পের ছবি আঁকতে গিয়ে কেন একজন বিস্ফারিতচক্ষু পুষ্টোদর ব্যক্তিকে উপস্থিত করলেন শিল্পী নরেন্দ্র দত্ত সে কথা আজ আর জানার কোনও উপায় নেই। ‘পোকা’, ‘নুড়ি’ এবং ‘কাঁচ’ গল্পের প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবিতে একটু করে ঘনাদার বয়স বাড়ছে, পরিপুষ্ট গোঁফে পাক ধরছে, চুলেও। আবার ‘ঘড়ি’ গল্পের ছবিতে শৈল চক্রবর্তীর ঘনাদা সুদর্শন যুবক, তিনি শীর্ণ নন, ছিপছিপে কিন্তু কখনওই স্থূলবপু নন। এর অল্পাধিক দু’-দশক পরে শৈল চক্রবর্তী আবার ঘনাদার ছবি আঁকেন ‘ঘনাদার ধনুর্ভঙ্গ’ গল্পে, সেখানেও তিনি একই রকম সুদর্শন শৌখীন যুবক, এতগুলি বছরের ছাপ তাঁর মুখে একেবারেই পড়েনি। ‘মাছ’ গল্পের ছবিতে অকালপ্রয়াত শিল্পী প্রশান্ত গুপ্ত ঘনাদাকে এক অজীর্ণরোগাক্রান্ত প্রৌঢ়তে পরিণত করেছেন। তিনি যে এত ভোজনরসিক তার কোনও ছাপই সে-চেহারায় পড়েনি।

গত শতকের ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যে সব বাঙালি অধুনা প্রায়-বৃদ্ধদের বাংলা অক্ষর পরিচয় হয়েছিল এবং সেই দশকেরই শেষের দিকে যাঁদের মধ্যে একটি সামান্য অংশ ক্রমশ বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলেন, একদিক দিয়ে তাঁরা বিশেষভাবে সৌভাগ্যবান। সৌভাগ্যবান এই কারণেই যে, বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের আক্ষরিক অর্থেই সেই সন্ধিক্ষণে অতি সমৃদ্ধ এক জগতের সিংহ-দরজা তাদের সামনে সেই সময়ে অতি ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ যদিও প্রয়াত হয়েছেন প্রায় তিন-দশক আগেই, সদ্য-প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলির স্বল্পমূল্যের সংস্করণে (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) তাঁর কিশোরভোগ্য রচনাগুলি ক্রমান্বয়ে পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া পাঠ্যবইয়েও তাঁর নিবিড় উপস্থিতি। অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়ের প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য বই সিগনেট প্রেস, অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং-এর নানাবিধ প্রকাশনায় বাজারে তখনও সুলভ; মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের হুকাকাশি বা ‘নতুন পূরাণ’-এর গল্পগুলি নানান সংকলনে নিতান্ত অমিল নয়। সদ্য লোকান্তরিত হয়েছেন হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৯৬৩), কিন্তু যে কোনও বাড়িতে হাত বাড়ালেই তাঁর একটি-দু’টি বই উঠে আসবে। বুদ্ধদেব বসু ছোটদের জন্য লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন বা অবিলম্বে দেবেন, কিন্তু অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির প্রকাশিত ‘কিশোর সঞ্চয়ন’ বা ‘ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প’-র কারণে তিনি বিপুল জনপ্রিয়। একই কথা প্রযোজ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও, কারণ ‘দেব সাহিত্য কুটীর’ বা ‘শরৎ-সাহিত্য ভবন’ প্রকাশিত পূজাবার্ষিকীগুলি তখনও পাঠকদের মধ্যে পূর্ণোদ্যমে ঘূর্ণিত হচ্ছে। সুতরাং, বুদ্ধদেব বসুর ‘কমলা দেবী’, ‘মিস টম্যাটো’ বা ‘সাধু দাদু ও গাবু মামা’ ইত্যাদি গল্প; ‘ছায়া কালো কালো’, ‘কালবৈশাখীর ঝড়’ বা ‘তাসের প্রাসাদ’ উপন্যাস, বিভূতিভূষণের ‘মায়া’, ‘রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ’, ‘গঙ্গাধরের বিপদ’ বা ‘মরণের ডঙ্কা বাজে’, ‘মিসমিদের কবচ’ জাতীয় গল্প-উপন্যাসগুলি; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তৈলচিত্রের ভূত’ বা ‘হাওয়া বদলের সুফল’ ইত্যাদি গল্প প্রায় সমসাময়িক সাহিত্য হিসেবেই কমবয়সি পাঠকদের কাছে, ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী, অতিশয় আকর্ষণীয়। এছাড়া জীবিত এবং সক্ষম আছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, লীলা মজুমদার, অবধূত, বিমল মিত্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (যদিও অতি দ্রুত তাঁকেও চলে যেতে হবে মাত্র ৫২ বছর বয়সে, ১৯৭০ সালে)। নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, সুকুমার দে সরকার, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ রাহা– যে কোনও পূজাবার্ষিকী হাতে নিলে খুশিতে ভরে ওঠে মন। আরও গুরুত্বপূর্ণ এই যে, অবিলম্বে একটি-দু’টি নতুন পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে পরিচিত হয়ে উঠছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, তারাপদ রায়, হিমানীশ গোস্বামী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। একদা বালকরাও ক্রমশ কিশোর পাঠকের পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে। জনপ্রিয় লেখক থেকে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র হয়ে উঠছেন সত্যজিৎ রায়।

উক্ত সময়ের জাতকরা আরেকটি বিশেষ অর্থে সৌভাগ্যবান। রচনাবলির শীতল এবং নৈর্ব্যক্তিক অবয়বের মধ্যে থেকে মহান লেখকদের চিনে নেবার প্রয়োজন তাঁদের পড়েনি। তাদের প্রিয় লেখকরা যে প্রকৃতপক্ষে মহান লেখক, ভালোবেসে যাদের লেখা তারা দীর্ঘদিন পড়ে আসছে এবং এখনও পড়ছে সেগুলির যে সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ এই উপলব্ধি তাদের এসেছে অনেক পরে। এই লেখক শ্রদ্ধেয় এবং পূজনীয় সুতরাং অবশ্যই পঠিতব্য এই ধরনের বাধ্যবাধকতাও তাদের ভারাক্রান্ত করেনি। একই কথা প্রযোজ্য সাহিত্যের অলঙ্করণের ক্ষেত্রেও। বর্ধন ভ্রাতৃদ্বয়– হর্ষ এবং গোবর– আসামের জঙ্গলে কাঠের কারবার বাড়িয়ে কলকাতায় চলে আসার পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে কী হুলস্থুল বাঁধালেন, সেইসব কাণ্ড অথবা পটলডাঙার চারমূর্তির অভাবনীয় সব অ্যাডভেঞ্চার, তাদের ‘লিডার’ টেনিদার মুখে বলা বিচিত্র সব গল্প সবথেকে যথাযথ হয় শৈল চক্রবর্তীর ছবিতে; বিমল-কুমার, জয়ন্ত-মানিক-সুন্দরবাবু, হেমন্ত-রবীন ইত্যাদির ছবি অনেকে আঁকলেও তেমন সুবিধে হয়নি। যদিও প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় কাছাকাছি গিয়েছিলেন; পূর্ণেন্দু পত্রী বা সত্যজিৎ রায়ের ছবি যে তাদের নিয়মিত অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেকটা পৃথক, এসব নিজের মতো করে বুঝে নিতে তাদের বয়স্কদের মতো নানা তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হয়নি। অবশ্য স্বস্তিদায়ক সত্য এই যে, বয়স্করাও সেইসব তত্ত্ব-ভারাক্রান্ত হননি, তখনও সেগুলি তাদের অলীক ছায়াময় অস্তিত্ব নিয়ে ধরাধামে আবির্ভূত হয়নি। এই সব আপাত জনপ্রিয় লেখা বা ছবি যে আসলে অমুক-তমুক সামাজিক ঘটনাক্রমেরই অদৃশ্য কুফল, তেমন মতিচ্ছন্ন হবার দুর্ভাগ্য অচিন্ত্যনীয় ছিল। এরপর যা বলা হবে, তা ব্যক্তিগত উপভোগজনিত উপলব্ধি মাত্র।

উপরোক্ত বাক্যগুলি বলতে হল প্রেমেন্দ্র মিত্র সৃষ্ট বহুল পঠিত এবং সুখ্যাত ঘনাদা-কাহিনিগুলির সঙ্গে থাকা অলংকরণ সম্বন্ধে কিছু এলোমেলো স্বগত-কথনের ভূমিকা হিসাবে। দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত এবং অতীব জনপ্রিয় পূজাবার্ষিকীগুলির প্রথম প্রকাশের (ছোটদের চয়নিকা, ১৯৩১) দেড় দশক পরে নীরদচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ‘আলপনা’ (১৯৪৫) বার্ষিকীতে যে বনমালী নস্কর লেন-স্থিত মেসবাড়িটির টঙের ঘরের চিরস্থায়ী বাসিন্দা ঘনশ্যাম দাস বা ‘ঘনাদা’ প্রথম আবির্ভূত হন ‘মশা’ গল্পে, আগ্রহী বাঙালি পাঠকদের কাছে বা বহুদিন ধরেই জানা এবং নিয়মিত আলোচ্য। বর্তমান নিবন্ধকারের সুহৃদ ড. গিরিধারী সরকার তাঁর পি.এইচ.ডি. সন্দর্ভটি প্রস্তুত করেছিলেন কেবলমাত্র ঘনাদা বিষয়েই, দীর্ঘদিন ধরে নানা রসিক প্রাবন্ধিক ঘনাদার গল্পগুলি এবং সংলগ্ন চিত্রাবলি নিয়ে চমৎকার সব লেখা লিখেছেন। প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা এ বিষয়ে। সুতরাং, নতুন করে আর কোনও তথ্য সংযোজনের উপায় বা প্রয়োজন নেই। সে চেষ্টাও এখানে করা হবে না। এখানে কেবল প্রেক্ষাপটটুকুর পুনর্দর্শন।

‘আলপনা’র আগে যে ১৪-টি পূজাবার্ষিকী দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশ করেছিল, সেগুলির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন বাংলায় কিশোর সাহিত্যের জনপ্রিয় যশস্বী লেখকরা। সুনির্মল বসু, গিরিজাকুমার বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, নরেন্দ্র দেব, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সুবিনয় রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের পরে এই ‘আলপনা’ বার্ষিকীটি সম্পাদনা করার কথা ছিল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর। সরকারি চাকরির বাধ্যবাধকতাজনিত কারণে সম্পাদনায় অপারগ অচিন্ত্যকুমারের পরিতাপসূচক খেদোক্তিব্যঞ্জক পত্র সম্পাদকীয় মন্তব্য সমেত মুদ্রিত হয়েছে বইয়ে। অচিন্ত্যকুমার ইতিমধ্যেই কিশোর সাহিত্যে অতি দক্ষ লেখক, এই বার্ষিকীর সম্পাদনার সুযোগ পেলে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে ঘনাদাকে পরিচিত করার জন্য তিনি হৃষ্ট হতেন নিঃসন্দেহে। এই বইতে অবশ্য গল্প লিখেছেন তিনি। ‘অলিখিত দলিল’ নামের বাস্তব কঠোর সেই গল্পের আগে পরে বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্প তিনি এখানে লিখেছেন সমসময়ের হিংস্র-নিষ্ঠুর বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-বুদ্ধদেব বসু-আশাপূর্ণা দেবী-ধীরেন্দ্রলাল ধর– আদি লেখকরা তরল এবং মসৃণ-মোলায়েম গল্প লিখে পাঠক-মনোরঞ্জনের সহজসাধ্য পথটি বেছে নেননি বহুক্ষেত্রে। ‘কোমলমতি’ অল্পবয়সি পাঠকের হৃদয়ে ব্যথা লাগে এবং সম্ভাব্য জনপ্রিয়তার পথ বিঘ্নিত হয় অতএব নিষিদ্ধ এই ধরনের নির্দেশ অবশ্যপালনীয় ছিল না বলেই মনে হয়। এই ধরনের লেখা ইদানীং কেবল কিশোর সাহিত্যে নয়, সর্বত্রই নিতান্ত অদৃশ্য।

এরপর থেকেই বার্ষিকীগুলিতে ঘোষিতভাবে আর কোনও সম্পাদকের উল্লেখ থাকত না। প্রেমেন্দ্র মিত্র ইতিমধ্যেই ‘কুহকের দেশে’, ‘পৃথিবী ছাড়িয়ে’, ‘ময়দানবের দ্বীপ’, ‘খোক্কসের আতঙ্ক’ ইত্যাদি উপন্যাস এবং ‘মাহুরী কুঠিতে এক রাত’, ‘নিরুদ্দেশ’, ‘ব্রহ্মদৈত্যের মাঠ’, ‘কুরুক্ষেত্রে ভজা… ওরফে বৃহধ্বজ’, ‘পরীরা কেন আসে না’, ‘গোপন বাহিনী’, ‘নিঝুমপুর’, ‘মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী’– এইসব গল্প লিখে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, কেবল সাবালকভোগ্য নয়, নানা রসের কিশোরপাঠ্য রচনাতেও তিনি সমান দক্ষ। বছর পাঁচেক আগে নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘মায়ামুুকুর’ বার্ষিকীতে (দেব সাহিত্য কুটীর) প্রকাশিত ‘উপত্যকার অভিশাপ’ উপন্যাসে অলস গোয়েন্দা অভিযাত্রী মামাবাবুর চরিত্রটি পাঠকের মনোহরণ করেছে। এই লেখাই পরে সিগনেট প্রেস থেকে ‘ড্রাগনের নিঃশ্বাস’ নামে প্রকাশিত হবে।

ঘনাদার গল্পের প্রথম অলংকরণের অধিকার, বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই বার্ষিকীগুলিতে তিনি প্রধান শিল্পী থেকে গিয়েছিলেন আমৃত্যু, যদিও পরবর্তীকালে নারায়ণ দেবনাথ, ময়ূখ চৌধুরী, শক্তিময় বিশ্বাস, তুষার চট্টোপাধ্যায় এবং সরস কাহিনিতে তাঁর সময়েই শৈল চক্রবর্তী প্রচুর ছবি এঁকেছেন। এমনও হয়েছে, একাধিক বার্ষিকীতে একক শিল্পী তিনি নিজেই। সেই সঙ্গে বার্ষিক ‘শিশুসাথী’তে কদাচ তাঁর ছবি দেখা গেছে। সমসাময়িক ফণীভূষণ গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, ধীরেন বল, সমর দে, বলাইবন্ধু রায় প্রমুখ শিল্পী অপেক্ষা তাঁর দৃশ্যমানতা তাই অধিক নিয়মিত এবং প্রবলতর। এই দক্ষ শিল্পী তুলি, কালি, কলম, রং ব্যবহারে একই সঙ্গে স্বাভাবিকতা এবং সময়বিশেষে মায়া সৃষ্টিতে সক্ষম।

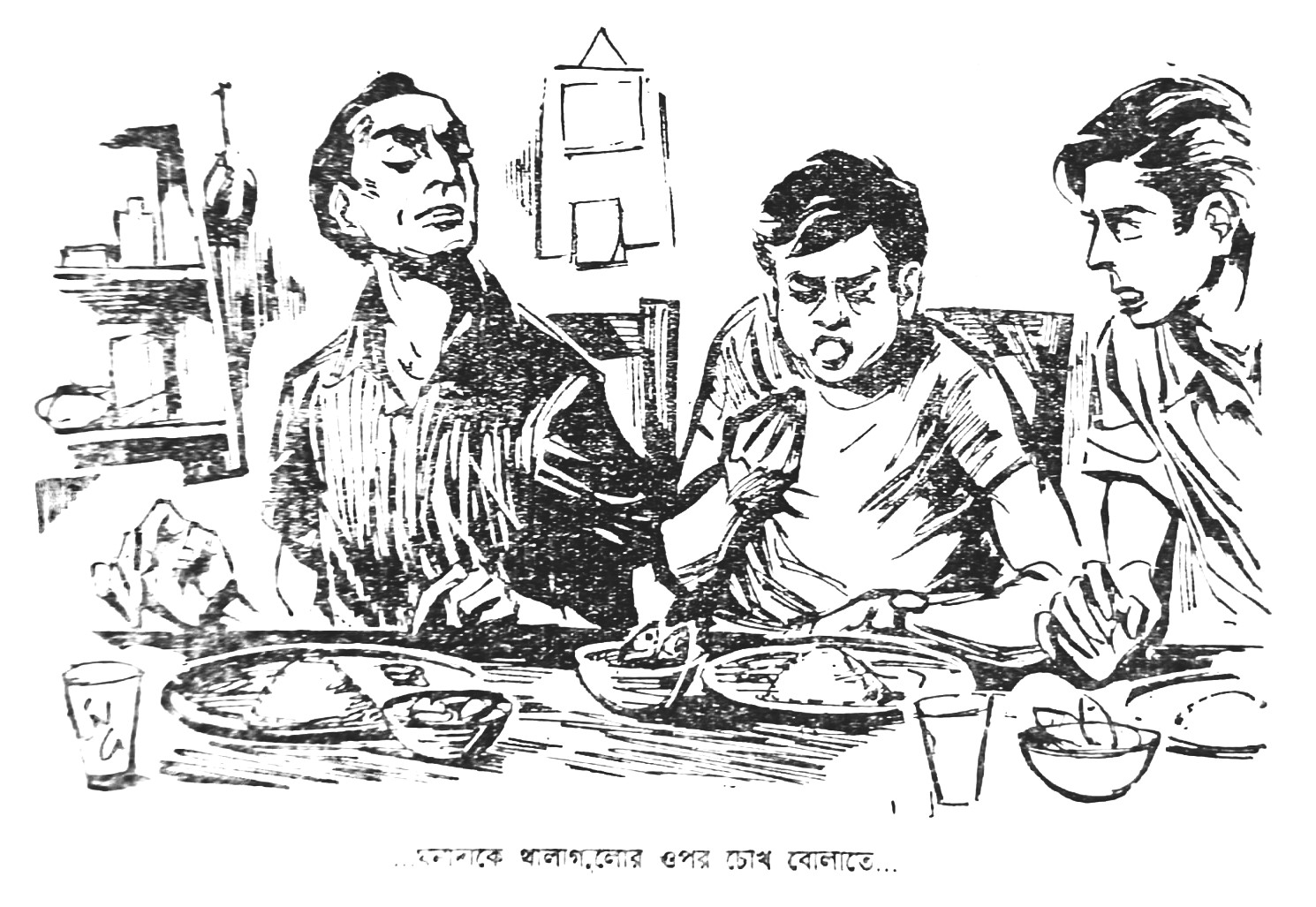

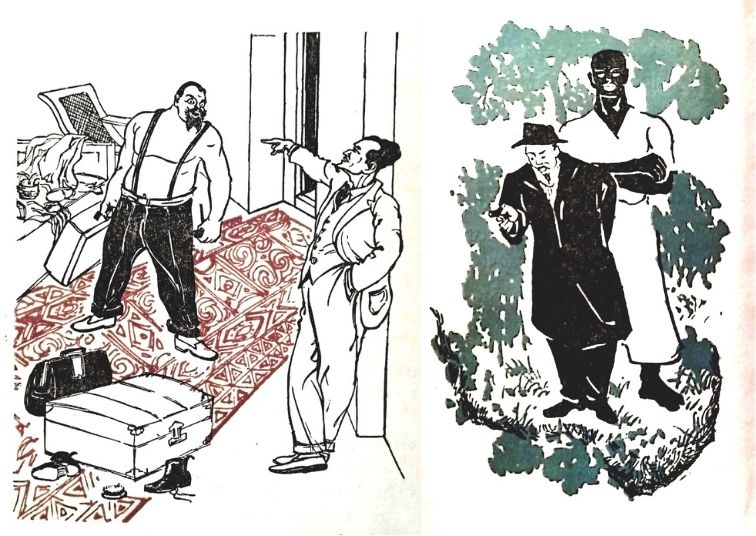

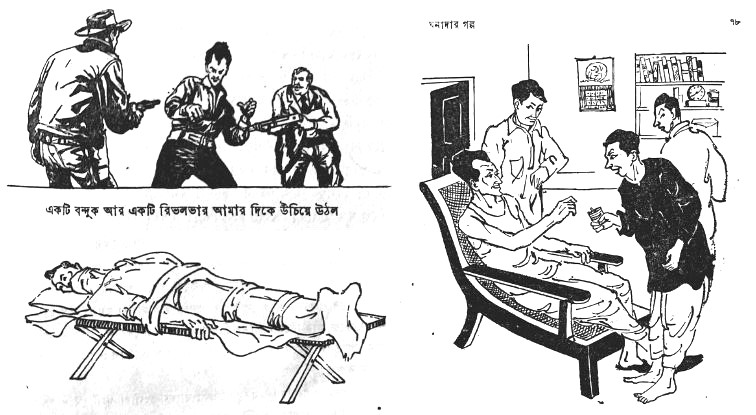

ঘনাদার গল্পের প্রধান আকর্ষণ, এই নিবন্ধকারের প্রায়ই মনে হয়েছে, প্রাথমিক চমক অতিক্রম করে লুকিয়ে আছে দুটি বিপরীতমুখী আবর্তিত চক্রের মধ্যে। গল্পের বহির্বৃত্তে মেসের বাসিন্দারা নানান রকমে তাঁকে প্ররোচিত করেছে একটি অবশ্যম্ভাবী গল্পের দিকে ধাবমান হওয়ার জন্য। বনোয়ারী-রামভুজ পরিবেশিত বিবিধ সুখাদ্যের লোভনীয় বিবরণে ঘনাদার সঙ্গে পাঠকের জিভও সরস হয়ে উঠছে। গল্পের অন্তর্বৃত্তে শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বা ‘ডস’ বিশ্বের তাবৎ দুর্গম কোণে বিদেশি শয়তানদের সঙ্গে সংঘর্ষে হেলায় বিজয়ী হচ্ছেন। এতই সহজ সেই জয় যে, শারীরিক অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষের নিবিড় বিবরণ লেখক দেবার চেষ্টাই করেননি– কেবল দেখা যাচ্ছে উক্ত সশস্ত্র দুর্বৃত্ত ঘরের কোণে ছিটকে পড়েছে শক্তিহীন এবং অসহায় হয়ে। আপাতত সে চলৎশক্তিরহিত। শিল্পীদেরও এই দু’টি পরস্পর বিরোধী সমান্তরাল প্রেক্ষিতের দিকে নজর দিতে হয়েছে। পরে, অনেক পরে, ঘনাদা এই মেসের আড্ডাতেই মহাভারতের নানান স্বকপোলকল্পিত বিবরণ-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে রত হবেন, ‘মৌ-কা-সা-বি-স’ নামে বিচিত্র সংস্থার অবতারণা হবে। লেকের ধারের সরোবর সভায় সমবয়সি প্রৌঢ়-বৃদ্ধদের আসরে তাঁর পূর্বপুরুষ ঘনরাম দাসের ঘটনাবিচিত্র জীবনের বর্ণনা দেবেন সুদীর্ঘ কাহিনিতে। যা রূপ পাবে এক একটি বৃহৎ উপন্যাসে– কিন্তু সেখানে ছবি নেই তেমন আর এই লেখার বিস্তার ততটা বহুধাব্যাপ্তও নয়।

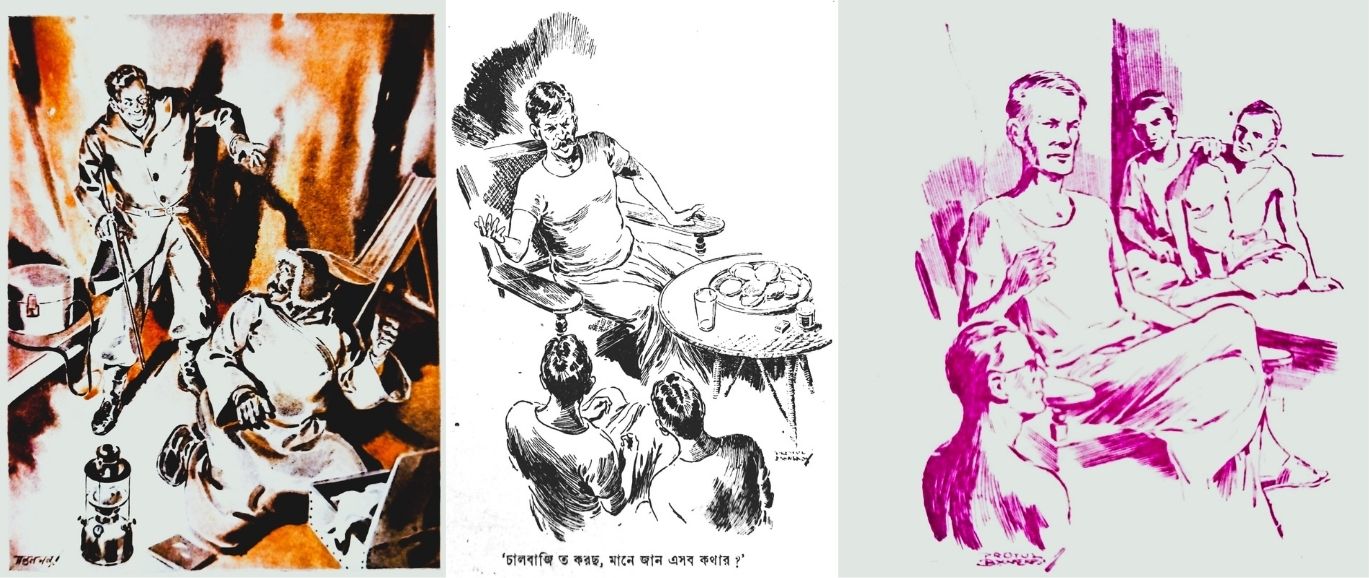

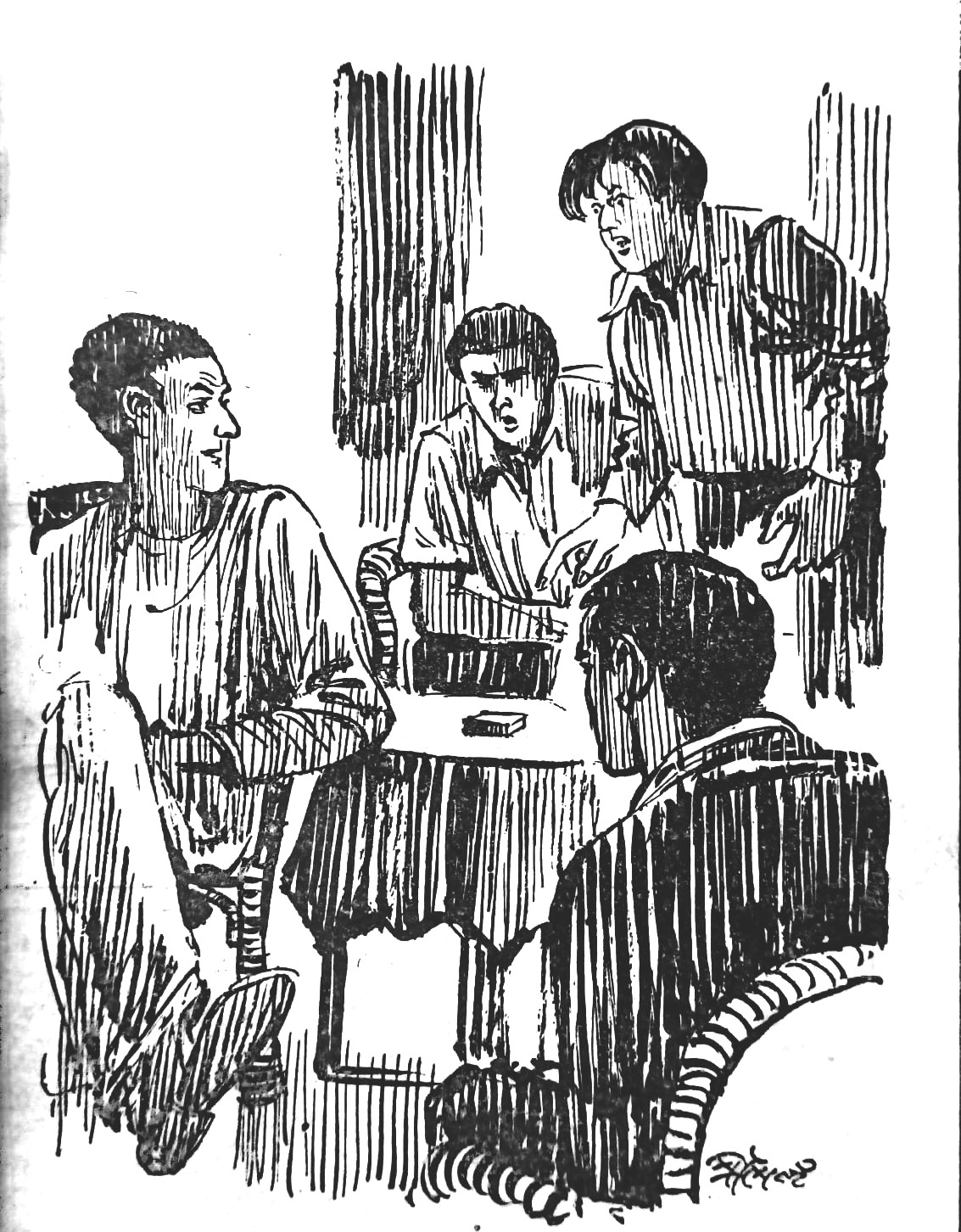

‘মশা’ গল্পের প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই ‘রোগা লম্বা শুকনো হাড়-বার-করা’ চেহারার ঘনাদার শারীরিক বিবরণ উপস্থিত করা হচ্ছে। সুতরাং, গল্পের প্রথম ছবিটিতেই অনির্বাণ প্রজ্জ্বলন্ত সিগারেট হাতে, মাথার একপাশে সিঁথি কাটা তৈলসিক্ত চুলে, গোঁফ কামানো, ধুতি আর হাতা সমেত গেঞ্জি গায়ে যে শীর্ণ ব্যক্তিটিকে আরামকেদারায় সমাসীন দেখা গেল, তিনজন মেসের বাসিন্দা যাঁর সামনে তটস্থ এবং মনোযোগী শ্রোতা, কেবল ঠোঁটের বেপরোয়া ভঙ্গি এবং চোখের পাশের একটি -দু’টি সূক্ষ্ম কুঞ্চন দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এই ব্যক্তিটি দস্তুরমতো তুখোড়! ‘একটিমাত্র মশা’ মারার কাহিনি দিয়ে সেই যে তিনি তাবৎ বঙ্গীয় পাঠকদের সম্মোহিত করলেন, পরবর্তী চার দশক ধরে তিনি ক্রমশ জনপ্রিয় থেকে অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন। লেখকও একই চরিত্র নিয়ে ক্রমান্বয়ে লিখে যেতে যেতে স্বসৃষ্ট ঘনশ্যাম দাস নামক ব্যক্তিটির সঙ্গে এতটাই পরিচিত হবেন যে, তার চরিত্রের নানান অনালোচিত দিকও তাঁর সামনে সামনে নিজস্ব হস্তরেখার মতোই প্রতিভাত হতে থাকবে। প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ও একইভাবে, একই চরিত্রের ছবি আঁকতে গিয়ে স্বচ্ছন্দতর হবেন। অবয়বে নানান সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে ঘনশ্যাম দাস তাঁর কাছেও জীবন্ত হয়ে উঠবেন, ঘনাদার একটি গোঁফ গজাবে, চোখে উঠবে চশমা, প্রথম গল্পের অতি শীর্ণ, প্রায় কঙ্কালসার অবয়বে সামান্য হলেও মাংস লাগবে। আর এই সবই হবে একান্ত স্বাভাবিকভাবে, বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের নাট্যচরিত্র সমরেশের ছবি বছরের পর বছর ধরে আঁকতে আঁকতে একদা-যুবক সমরেশ যেমন মেদবহুল প্রৌঢ়ে পরিণত হল।

প্রতুলচন্দ্র নজর রেখেছিলেন লেখকের প্রাথমিক বিবরণের যথার্থ রূপদানে। কিন্তু এর এক বছর পরে ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত ‘অঞ্জলি’ বার্ষিকীতে কোনও ঘনাদা-কাহিনি প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪৭ সালে (বাংলা ১৩৫৪) ‘নুড়ি’ গল্পের ছবি আঁকতে গিয়ে কেন একজন বিস্ফারিতচক্ষু পুষ্টোদর ব্যক্তিকে উপস্থিত করলেন শিল্পী নরেন্দ্র দত্ত সে কথা আজ আর জানার কোনও উপায় নেই। যেমন জানার উপায় নেই এর ঠিক তিন বছর পরে ‘প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেরা গল্প’ (চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এন্ড কোং লিমিটেড, ১৯৫১) বইয়ে ওই একই গল্পের গ্রন্থভুক্তির সময় লেখক কেনই বা, একটি-দু’টি ব্যতিক্রম ছাড়া (‘ঘনাদাকে ভোট দিন’) তাঁর চিরব্যবহৃত দ্বিবর্ণবিশিষ্ট গল্পনামের অভ্যাস ছেড়ে ওই ‘নুড়ি’ গল্পটিকেই ‘যে দ্বীপ নাই’ নামে গ্রন্থভুক্ত করলেন। ইতিমধ্যেই ঘনাদার আরও পাঁচটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন বার্ষিকীতে। ‘তিন হাজার টন মরা পোকা’ নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ার গল্প ‘পোকা’ (‘আবাহন’, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৪৮), ‘ঘড়ি’ (‘ছায়াপথ’, শরৎ-সাহিত্য-ভবন, ১৯৪৮), ‘নুড়ি’ (‘নবারুণ’ দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৪৯, সূচীপত্রে ‘রস-গল্প’ নামে চিহ্নিত), ‘মাছ’ (‘মনোরথ’, শরৎ-সাহিত্য ভবন, ১৯৪৯) এবং ‘কাঁচ’ (‘উদয়ন’, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৫০)। ‘পোকা’, ‘নুড়ি’ এবং ‘কাঁচ’ গল্পের প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবিতে একটু করে ঘনাদার বয়স বাড়ছে, পরিপুষ্ট গোঁফে পাক ধরছে, চুলেও। আবার ‘ঘড়ি’ গল্পের ছবিতে শৈল চক্রবর্তীর ঘনাদা সুদর্শন যুবক, তিনি শীর্ণ নন, ছিপছিপে কিন্তু কখনওই স্থূলবপু নন। এর অল্পাধিক দু’-দশক পরে শৈল চক্রবর্তী আবার ঘনাদার ছবি আঁকেন ‘ঘনাদার ধনুর্ভঙ্গ’ গল্পে (বার্ষিক শিশুসাথী, ১৯৭০, সম্পাদনা– নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), সেখানেও তিনি একই রকম সুদর্শন শৌখীন যুবক, এতগুলি বছরের ছাপ তাঁর মুখে একেবারেই পড়েনি। ‘মাছ’ গল্পের ছবিতে অকালপ্রয়াত শিল্পী প্রশান্ত গুপ্ত ঘনাদাকে এক অজীর্ণরোগাক্রান্ত প্রৌঢ়তে পরিণত করেছেন। তিনি যে এত ভোজনরসিক তার কোনও ছাপই সে-চেহারায় পড়েনি। ইতিমধ্যেই যদিও শিশিরের কাছ থেকে ২৩৫৮টি সিগারেট তাঁর ‘ধার’ নেওয়া হয়ে গেছে। প্রাথমিক বিবরণের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার কারণে ঘনাদা শীর্ণ। সুতরাং, পূর্বোক্ত ‘যে দ্বীপ নাই’ গল্পের ছবি আঁকতে শিল্পী নরেন্দ্র দত্ত আবার কেন বিভঙ্গ সামান্য পরিবর্তন করলেও ঘনাদার স্থূল উদরকে যথাযথ রেখে দিলেন (‘নুড়ি’ গল্পের মতোই) এবং ওই একই সংকলনে ‘কাঁচ’ গল্পের ছবিতেও সেই একই চেহারা ফিরিয়ে আনলেন, আজ পৌনে এক-শতাব্দী পরে তাও জানার কোনও উপায় নেই।

বৈচিত্রের জন্যই সম্ভবত ঘনাদার কয়েকটি গল্পে মেসে ঘনাদার অবিসংবাদী কর্তৃত্ব এবং জনপ্রিয়তা বাধা পেয়েছে। ‘দাদা’ (‘দাদা’, ‘বসুধারা’, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৫৩) প্রথম কেবল ঘনাদাকে তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রায় একটি জোচ্চরে প্রতিপন্ন করেছিলেন। সম্বুদ্ধ (অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত) কথিত কান্তি চৌধুরীর গল্পগুলিতে যেমন একদা ধনেশ দস্তিদার এসে কান্তি চৌধুরীর নিন্দে করে গল্প ফাঁদেন। বাপী দত্ত (‘হাঁস’, ‘নবপত্রিকা’, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৫৭) বা ধনু চৌধুরীরা (‘ঘনাদার ধনুর্ভঙ্গ’, বার্ষিক শিশুসাথী, ১৯৭০) সেই কাজই করার চেষ্টা করেছেন এবং হয় ঘনাদার গল্পের সম্মোহনে আচ্ছন্ন হয়েছেন অথবা মেস ছেড়ে চলে গেছেন।

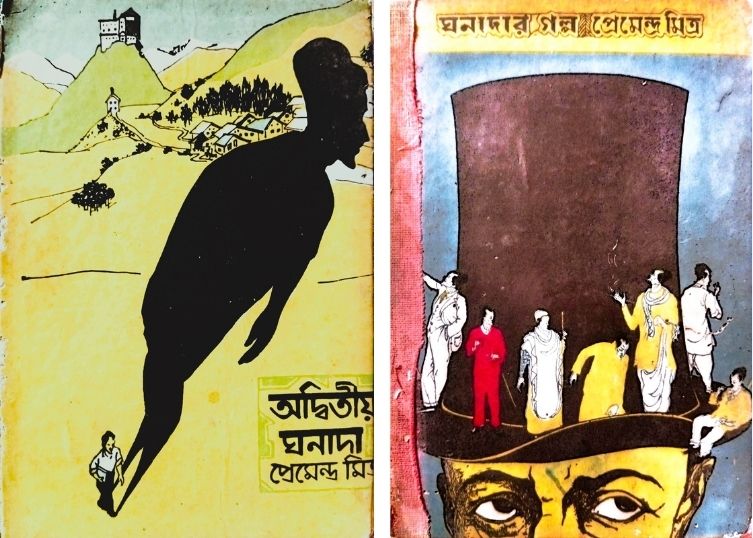

১৯৫৬ সালে ঘনাদার গল্পগুলি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ঘনাদার আরও পাঁচটি গল্প। ‘ঘনাদার গল্প’ (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড) বইয়ে ছবি আঁকলেন অজিত গুপ্ত এবং এত দিনের চর্চিত ঘনাদা কাহিনির অলংকরণের রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। সেগুলিই দেখা গেল চিরস্থায়ী হয়েছে। ‘মৌচাক’ সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকারকে উৎসর্গ করা এই বইয়ের আটটি গল্পের সঙ্গে অজিত গুপ্ত অঙ্কিত অসংখ্য ছবি। সাদা-কালোতে আঁকা ছবিতে কালোর ব্যবহার এবং পরিমাণ মতো সবুজ রং প্রয়োগ করে অভিনব ফল পাওয়া গেল। অনুপাতের হেরফের ঘটিয়ে, চিত্রসংস্থানের স্বাভাবিকতার পরিবর্তন এনে অজিত গুপ্ত তাঁর অল্পবিস্তর খামতিকে অতিক্রম করে গেলেন। বোঝা গেল, এই শিল্পী প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো যথাযথ দক্ষতার অধিকারী নন, কিন্তু আশ্চর্য কল্পনাপ্রবণ। এরপর থেকে নানান বইতে (‘অদ্বিতীয় ঘনাদা’, ‘আবার ঘনাদা’, ‘ঘনাদা নিত্য নূতন’, ‘ঘনাদাকে ভোট দিন’, ‘যাঁর নাম ঘনাদা’ ইত্যাদি) ঘনাদার প্রথম পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি চিত্রায়িত করে অজিত গুপ্ত পাঠকদের কাছে এমনই পরিচিত এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন যে, এই অবস্মরণীয় চরিত্রটির রূপকার হিসাবে অন্য কোনও শিল্পীর কথা আর ভাবাই যেত না। বলা বাহুল্য, যে কোনও গল্পকে গ্রন্থভুক্ত করলেই কেবল তা স্থায়ী হয়। বার্ষিকী বা পত্রিকার সংখ্যাগুলির ধূসর থেকে ধূসরতর পৃষ্ঠায় থেকে যাওয়া শিল্পীরা ক্রমশ একজন-দু’জন ছাড়া, পাঠকের স্মৃতি থেকে অবলুপ্ত হয়ে যান। অজিত গুপ্তর আঁকা কপালের কাছে পাতলা হয়ে আসা এবং মাথার পেছনে অদ্ভুতভাবে উঁচিয়ে থাকা চুলের এই ঘনাদা তাঁর সরু গোঁফ, মিচকে হাসি, শীর্ণ কলেবর এবং ওপরচালাকি ভাব নিয়ে অতএব থেকে গেলেন। এমনই মোক্ষম সেই থেকে যাওয়া যে, পরবর্তীকালে অনেক দক্ষ শিল্পী তাঁদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেই ধারাকেই অনুসরণ করে থাকেন।

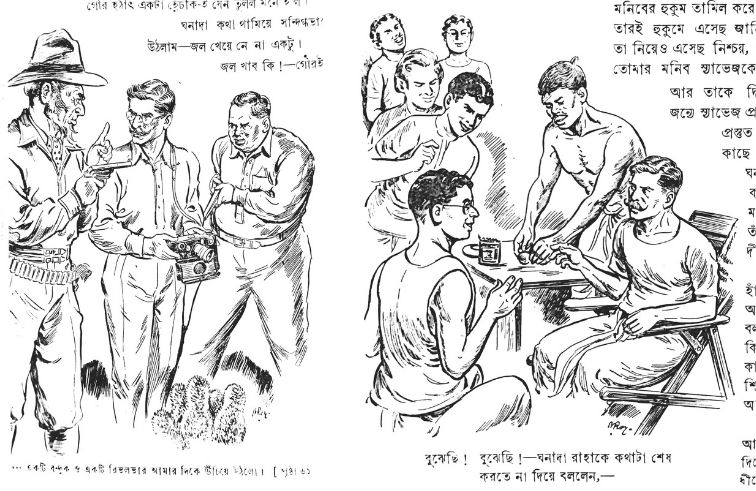

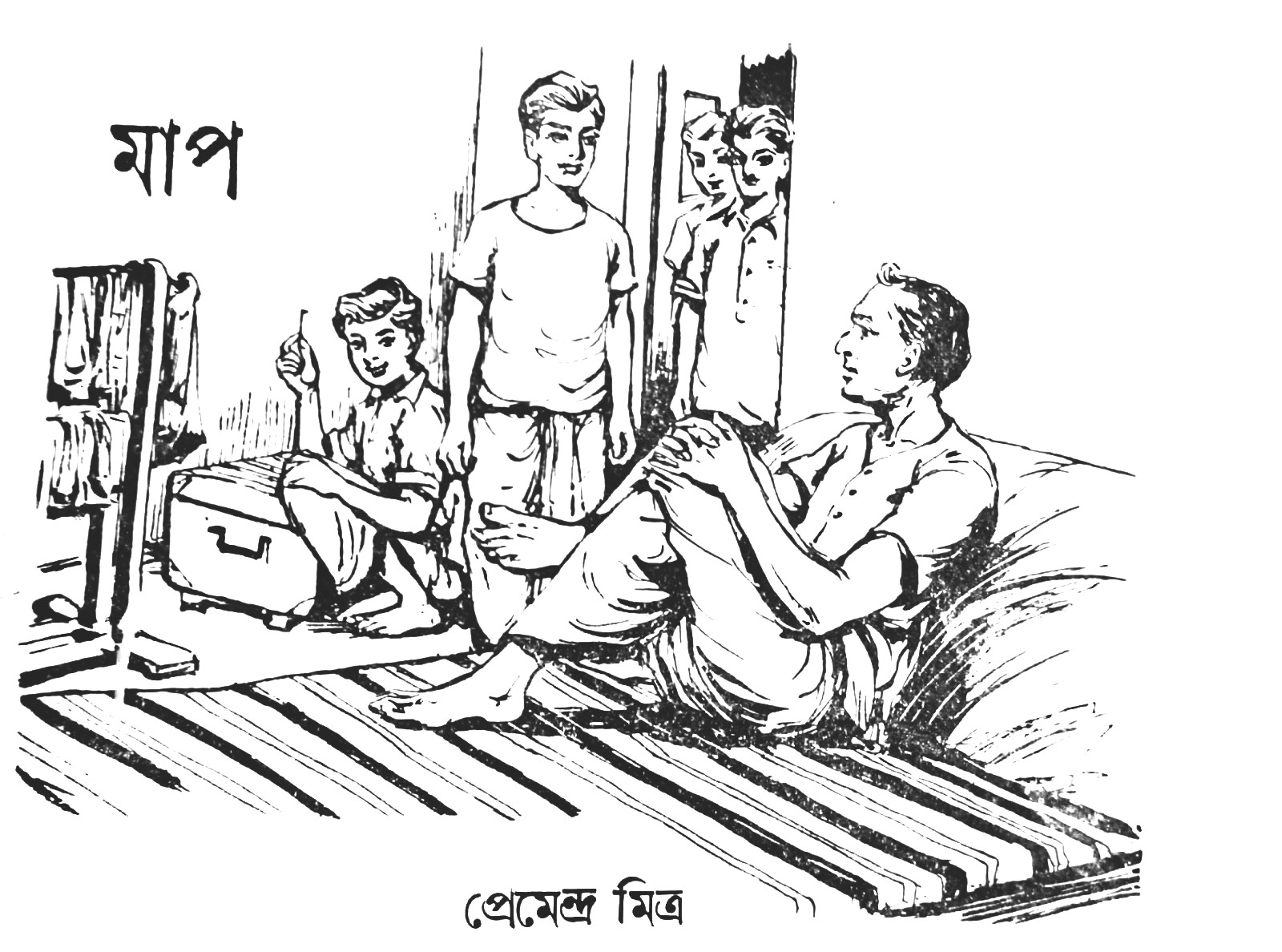

প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, যেমন বলা গেছে, আমৃত্যু দেব সাহিত্য কুটীরের বার্ষিকীগুলিতে প্রথম প্রকাশের সময় ঘনাদার ছবি এঁকে গেছেন যদিও মাঝে দু’বছর বলাইবন্ধু রায় (‘শিশি’, ‘দেব দেউল’, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৫৯ এবং ‘ঢিল’, ‘অপরূপা’, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৬০) ঘনাদার ছবি আঁকেন কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসারী। এই ঘনাদার চুল কেবল, সমকালীন অভ্যাস অনুযায়ীই সম্ভবত, ঘাড়ের কাছে নির্মমভাবে চাঁছা। পরের দিকে ‘আনন্দমেলা’, ‘কিশোর ভারতী’ বা ‘কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান’ ইত্যাদি পত্রিকার নানান সংখ্যায় ঘনাদার যেসব গল্প প্রকাশিত হয়েছে বা চিত্রকাহিনি নির্মিত হয়েছে, সেখানে প্রায় সর্বত্রই অজিত গুপ্তর প্রভাব প্রকট। শিল্পীরা নিজস্ব কল্পনা অনুযায়ী সেই চেহারাকেই ঘষে মেজে নিয়েছেন। বিমল দাস, সুবোধ দাশগুপ্ত, নারায়ণ দেবনাথ, ধীরেন বল প্রমুখ যশস্বী শিল্পীর ঘনাদা অলংকরণের বিবরণ বিভিন্ন লেখায় বিশদে উল্লেখ করা হয়েছে, পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। উল্লেখ থাক যে, সূর্য রায় (‘কাঁটা’, শারদীয়া কিশোর ভারতী, ১৯৭১), ( ‘মাটি’, শারদীয়া কিশোর ভারতী, ১৩৭৫) বা বিভূতি সেনগুপ্ত (‘মাপ’, কিশোর ভারতী, বৈশাখ, ১৩৭৬) অজিত গুপ্তর প্রভাব-বৃত্তের বাইরে অবস্থান করেছেন।

একটি কুণ্ঠিত ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি: বর্তমান নিবন্ধকারের আশৈশব স্মৃতির সঙ্গে প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে সংশ্লিষ্ট, তাঁর আঁকা প্রৌঢ় ঘনাদার চেহারাটি তাই মনে মধ্যে এমন অনপনীয়ভাবে উপস্থিত যে অজিত গুপ্তের অমোঘ প্রভাবও সেই চিরপরিচিত ঘনাদাকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি। এবং সেই সঙ্গে আরেকটি খেদ– কাফী খাঁ বা বিনয় বসু, বিশেষ করে শেষোক্ত শিল্পী, ঘনাদার গল্পের সচিত্রকরণ করলে, না জানি কী কাণ্ড হত।

কৃতজ্ঞতা: যশোধরা গুপ্ত

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved