ছেঁড়া তমসুক রিলিজ করেছিল রাধা-পূর্ণ-প্রাচী চেনে। তখন চেন সিস্টেমেই রিলিজ হত ছবি। যেমন, মিনার-বিজলী-ছবিঘর, বসুশ্রী-বীণা-মিত্রা এরকম ছিল আরও অনেক। রাধা-পূর্ণ-প্রাচীর মধ্যে হাতিবাগানের রাধা সিনেমার কথা বিশেষভাবে বলব, কারণ রাধা সিনেমার সামনের দিকের যে বিস্তৃত ব্যালকনি, তার জন্য। এরকম বিস্তৃত ব্যালকনি পাবলিসিটির জন্য যে কোনও ব্যক্তির কাছে লোভনীয়। বাবাকে দেখেছি উল্টোফুটে দাঁড়িয়ে সেই ব্যালকনিতে সিনেমার কাট আউট লাগানোর নির্দেশ দিচ্ছেন।

১৯৭৩ সাল। তখন আমরা থাকি বাঙ্গুর অ্যাভেনিউ-এ, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়ির উল্টোদিকে। আগের বছর ‘স্ত্রীর পত্র’ শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক চলচ্চিত্র হিসেবে অর্জন করেছে জাতীয় পুরস্কার। এছাড়াও আছে দেশ-বিদেশের নানা পুরস্কার। আছে ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ডও। তখন আমার বাবা, পূর্ণেন্দু পত্রী-র মধ্যে বেশ একটা চনমনে ভাব। পর পর বেশ কয়েকজন প্রযোজক আসা-যাওয়া করছেন ছবির প্রস্তাব নিয়ে। এরকমই সময়ে একজন তরুণ এসে উপস্থিত হলেন বাবার কাছে। প্রযোজনা করতে চান। কী করেন? কলেজ স্ট্রিটের ‘দাশগুপ্ত বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স’-এর বাড়ির ছেলে, প্রবীর দাশগুপ্ত। ‘স্ত্রীর পত্র’ দেখে মুগ্ধ, তারই ফলস্বরূপ এই প্রস্তাব।

বেশ।

তো, কী ছবি করা যায়?

সমসাময়িক কোনও বিষয়।

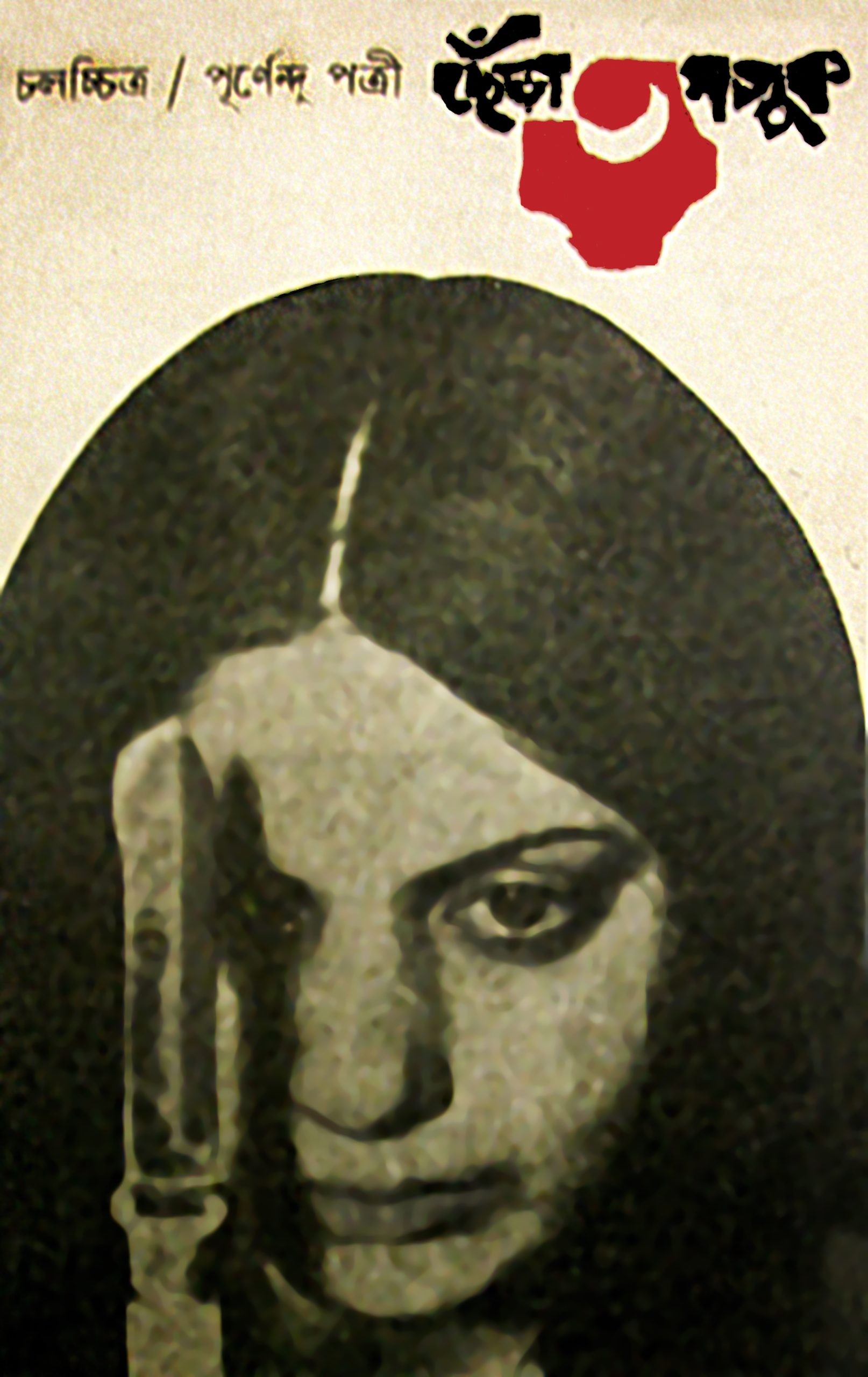

কিছুদিন আগে কোনও এক প্রয়োজনে বাবা পড়েছিলেন সমরেশ বসুর লেখা একটি ছোটগল্প ‘ছেঁড়া তমসুক’। এই গল্প নিয়ে ছবি করলে কেমন হয়?

অতঃপর ‘ছেঁড়া তমসুক’।

‘ছেঁড়া তমসুক’-এর শুটিং হয়েছিল মূলত সাঁইথিয়ায়, কিছুটা বোলপুরে। যে তিনজন যুবক ও একটি মেয়ের বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে এই গল্প, সভ্য সমাজে সেই যুবকদের পরিচয় সমাজবিরোধীর– তারা ওয়াগন ব্রেকার। আর সেই কারণেই ছবির পটভূমির, প্রায় ৮০ শতাংশ জুড়ে আছে প্ল্যাটফর্ম, রেললাইন আর রেলগাড়ি। দর্শকের হয়তো মনে থাকবে, এই ছবির শিরোনামের নিচে বাবা জুড়ে দিয়েছিলেন একটি ট্যাগলাইন বা বিষয়ের রূপরেখা, ‘সমাজে যারা পরগাছা তারাও ভালোবাসতে জানে’। এ ছবি তাদের নিয়েই।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

পড়ুন ঊর্মিমালা বসুর লেখা: বললেই হল, কবীর সুমন ৭৫!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

সাঁইথিয়ার যেখানে শুটিং হয়েছিল, সেই অঞ্চলের আশপাশে ছিল একটি সিনেমা হল। নাম ‘লক্ষ্মী টকিজ’। এই লক্ষ্মী টকিজ নিয়ে মজার ঘটনা আছে, সেকথা পরে বলব। প্রথম কয়েকদিনের শুটিংয়ের পর, দিন-দুয়েকের জন্য ফিরে এসেছিলাম কলকাতায়, বাড়ির প্রয়োজনে। দু’দিন বাদেই ফিরে যাব আবার। শুটিংয়ে ফিরে যাওয়াটা আমার নিজের তাগিদেই ছিল জরুরি। কারণ বাকিদের সঙ্গে, এই ছবিতে আমার ভূমিকা ছিল একজন স্টিল ফোটোগ্রাফারের। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর পরই মা অনুরোধ করলেন তাঁকে শুটিং স্পটে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ‘আমাকে তুই শুটিংয়ে নিয়ে যেতে পারবি?’ আমি এককথায় রাজি। না নিয়ে যাওয়ার কোনও কারণই নেই। তাই একদিন সকালে মাকে নিয়ে রওনা হলাম। সমস্যা হল অন্য জায়গায়। যেদিন গিয়ে পৌঁছনোর কথা, সেদিন দোল। ওই অঞ্চলে দোল উৎসব কেমন হয়– আমাদের কারও জানা নেই। তাই ঠিক করলাম আগের দিন বর্ধমানে, আমার মামা বাড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ার। সেইমতো পৌঁছলাম সাঁইথিয়ায়। স্পটে যখন পৌঁছলাম, তখন শট নেওয়া হচ্ছিল বিজলীর (সুমিত্রা মুখার্জি)। শটটা এরকম, একটা ইট হাতে নিয়ে জুতোর পেরেক ঠুকছে বিজলী। সবেমাত্র দৃশ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে, এমন সময় আমাদের প্রবেশ। গোটা ইউনিট আমাদের দেখে হইহই করে উঠল, ‘উইদাউট কালার, উইদাউট কালার এসেছে’ বলে। সত্যিই একফোঁটাও রং লাগেনি আমাদের গায়ে। আসলে তখন এতটাই সকাল যে, রং খেলার জন্য তৈরি হয়নি লোকজন।

এদিকে সমস্যা আরও গভীর! বাবার অন্য সমস্ত ছবির মতো এ ছবিতেও দেখা দিয়েছিল অর্থসংকট। কারণ? প্রযোজক প্রবীর দাশগুপ্তের পারিবারিক সমস্যা। চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে দূরত্ব তৈরি হয় তাঁর সঙ্গে তাঁর পরিবারের (পরে যা ভয়াবহ আকার ধারণ করে), ফলে টান পড়ে অর্থের জোগানে। এদিকে মাকে নিয়ে যেদিন পৌঁছলাম সাঁইথিয়া, সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই ঘটল এক অদ্ভুত কাণ্ড। স্বাক্ষরিত হল ‘মোক্ষদা ফিল্মস’-এর সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউটরের এগ্রিমেন্ট। বাবা সহাস্যে ঘোষণা করলেন সেকথা। এই এগ্রিমেন্টটা না হলে মাঝপথেই মুখ থুবড়ে পড়ত এই ছবি। বেশ কয়েক দিন ধরেই বাবার লোকজন ঘোরাঘুরি করছিল, প্রযোজক-পরিবেশকদের কাছে– শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি। মনে আছে বাবা বলেছিলেন, দেখলে উমা (আমার মায়ের নাম) এল আর অমনি সমাধান হয়ে গেল সব সমস্যার।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

পড়ুন দেবজ্যোতি মিশ্রর লেখা: সারি সারি কবরের পাশে ব্যাঞ্জো হাতে পিট সিগার

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

শুটিং চলেছিল আরও কিছুদিন। ততদিনে ফিরে গিয়েছেন মা। আমারও ফিরে যাওয়া উচিত, কারণ স্কুলের ছুটি শেষ হয়ে আসছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, বাবার প্রথম তিনটি ছবির সময়ে আমি ছিলাম স্কুলের ছাত্র। প্রথম ছবি ‘স্বপ্ন নিয়ে’র সময় প্রাইমারিতে, দ্বিতীয় ছবি ‘স্ত্রীর পত্র’র সময় শুরুতে প্রাইমারি থেকে পরে মিডল স্কুলে আর এই ছবির সময় হাই স্কুলে। বাবার সমস্ত ছবিতেই কিন্তু সেই ছোট্টবেলা থেকেই যুক্ত ছিলাম কোনও না কোনওভাবে। তার বিশদ ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ওই সময় ইউনিটে চালু হয়েছিল একটা মজার স্লোগান। ওই যে বলেছিলাম লক্ষ্মী টকিজ– সেই লক্ষ্মী টকিজ নিয়ে। সাঁইথিয়ার ওই অঞ্চলে নতুন কোনও ছবি রিলিজ করলে মাইক হাতে রিকশা করে তার প্রচার করা হত। ধরা যাক, ‘মরিয়াদা’ (মর্যাদা) ছবিটি মুক্তি পেয়েছে লক্ষ্মী টকিজে। তো, প্রচারটা হত এরকম, ‘‘লাগিল, লাগিল, লাগিল বীরভূম লক্ষ্মী টকিজে লাগিল ‘মরিয়াদা’। লায়কের (নায়কের) ভূমিকায় রাজেশ খান্না, নায়িকা মালা সিনহা, ঘুষাঘুষিতে (ফাইটিং) পরাণ (প্রাণ), লাচিবেক (নাচিবে) হেলেন। যারা পঞ্চাশ পয়সার টিকিট কাটিবেক তারা বস্তা আনিতে ভুলিবেক নাই।’’ অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, যিনি ছবিতে শঙ্কর নামে একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তিনি এই প্রচারে বিশেষভাবে আলোড়িত হন। প্রায়ই তিনি এবং তাঁর সঙ্গে বাকি সবার মুখে মখে ঘুরত এই ঘোষণাটি, তবে ভিন্ন রূপে। ছবির নামটি বদলে। মূল ছবির নামের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হত ‘ছেঁড়া তমসুক’-এর নাম। অর্থাৎ ঘোষণাটি ইউনিটের লোকদের মুখে হয়ে উঠত এরকম, “লাগিল, লাগিল, লাগিল বীরভূম লক্ষ্মী টকিজে লাগিল ‘ছেঁড়া তমসুক’…”।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

সাঁইথিয়ার ওই অঞ্চলে নতুন কোন ছবি রিলিজ করলে মাইক হাতে রিকশা করে তার প্রচার করা হত। ধরা যাক, ‘মরিয়াদা’ (মর্যাদা) ছবিটি মুক্তি পেয়েছে লক্ষ্মী টকিজে। তো, প্রচারটা হত এরকম, ‘‘লাগিল, লাগিল, লাগিল বীরভূম লক্ষ্মী টকিজে লাগিল ‘মরিয়াদা’। লায়কের (নায়কের) ভূমিকায় রাজেশ খান্না, নায়িকা মালা সিনহা, ঘুষাঘুষিতে (ফাইটিং) পরাণ (প্রাণ), লাচিবেক (নাচিবে) হেলেন। যারা পঞ্চাশ পয়সার টিকিট কাটিবেক তারা বস্তা আনিতে ভুলিবেক নাই।’’ অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, যিনি ছবিতে শঙ্কর নামে একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তিনি এই প্রচারে বিশেষভাবে আলোড়িত হন।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল সেই সময়। অর্জুন মুখোপাধ্যায় (সম্ভবত সুমিত্রা মুখার্জির ভাই) অভিনয় করেছিলেন ছবিতে। তাকে নেওয়া হয়েছিল সে বাইক চালাতে জানে এই ভেবে। বাবা খুঁজছিলেন এমন একজন তরুণকে, যে শুধু স্বাস্থ্যবানই নয় বাইক চালাতেও দক্ষ। কিন্তু শুটিং শুরু হওয়ার দিন-দুয়েকের মধ্যে জানা গেল সে আদৌ বাইক চালাতে জানে না। শুধুমাত্র ছবিতে সুযোগ পাওয়ার জন্য নিজেকে বাইক চালক হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। অভিনয় করার স্বার্থে সে কিছুদিন বাইকের প্রশিক্ষণ নিলেও হাত দশেকের বেশি সোজা চালাতে পারে না। তখন নতুন করে লোক খুঁজতে কোথায় যাওয়া যায়? অগত্যা, যতদূর সে বাইক চালাতে পারে তার টুকরো টুকরো শট নেওয়া হয়, বাকিটা অন্য কৌশল।

‘ছেঁড়া তমসুক’-এর অন্যতম এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হল কবিসম্মেলন। সে প্রসঙ্গে বলার আগে বলে নিই দুয়েকটা মজার ঘটনা। ছবিতে দেখানো হয়েছে সাঁইথিয়ায় ‘গণেশ কাফে’ নামে একটি চায়ের দোকান। এই চায়ের দোকানেই জড়ো হয় ছবির প্রধান তিন চরিত্র। আবার এই দোকানেই আড্ডা মারে স্থানীয় ছেলে ছোকরা এবং কবির দল। স্থানীয় লোক হিসেবে যাদের দেখানো হয়েছে, তাদের অনেকেই আবার বাঙ্গুরেরই বাসিন্দা। ছবিতে মুখ দেখানোর জন্য বাবার কাছে প্রতিদিন অনুনয়-বিনয়। এদের মধ্যে একজন বুদ্ধুদা, ভালো নাম মনে নেই। শুটিংয়ের সময় বুদ্ধুদা একদিন বাবাকে বললেন, ‘পূর্ণেন্দুদা, একটা ক্লোজ আপ আর একটা ডায়লগ থাকবে না আমার?’ বাবা বললেন, ‘থাকবে’, কোনও একটা ডায়লগ তাঁকে বলতে বললেন। এরপর যতবার শট নিতে যাওয়া হয়, ততবারই সে তোতলামি করে মাথা নিচু করে ফেলে। তারপর নিজেই বললেন, ‘না, পূর্ণেন্দুদা হচ্ছে না।’ বাবা জানতেন ও পারবে না, কিন্তু কলকাতার সেই উত্তাল সময়ে, পাড়ার ছেলেদের বিমুখ করতে চাননি তিনি। মুখ শুকনো করে বসে থাকা বুদ্ধুর দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, ‘এবার যেটা বলছি শোন। ক্যামেরার দিকে না তাকিয়ে তোর সামনে যে আছে তার দিকে তাকিয়ে তোর যা মনে হয় বলে যা। তা সে রাজনীতি হোক, কি খেলাধুলো, কি সিনেমা-সাহিত্য, যা মনে আসে তাই।’ ব্যস, এক কথায় কাজ, এক শটেই ‘ওকে’।

অন্য মজার ঘটনা যেখানে পূর্ণেন্দু পত্রী রেফার করছেন স্বয়ং পূর্ণেন্দু পত্রীকে।

মানে?

কবিসম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে একজনকে বলতে শোনা যায়, ‘কলকাতায় যখন যাচ্ছ, তখন পূর্ণেন্দু পত্রীকে দিয়ে পত্রিকার প্রচ্ছদটা আঁকিয়ে নাও।’ এরপর দেখা যায় মিছিল চলেছে কবিসম্মেলনের প্রচারে। আর ওই প্রচার মিছিলের যাবতীয় পোস্টার পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা।

কবিসম্মেলন: টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে আয়োজিত হয়েছিল কবিসম্মেলন। বোধহয় গোটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় সমস্ত তরুণ কবিই সেদিন হাজির ছিলেন ওই সম্মেলনে। চারজন প্রথিতযশা কবি পাঠ করেছিলেন কবিতা। তারাপদ রায় পড়েছিলেন, ‘তোমার কি মনে আছে কলকাতা আমার সেই সবুজ পাঞ্জাবি, আমার সেই সবুজ পাসপোর্ট…”। শরৎ মুখোপাধ্যায় পড়েছিলেন, ‘ছোট গাছ বড় গাছকে বলল একটু নিচু হও মুখ দেখি তোমার…’। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শুনিয়েছিলন নীরার ওপর কবিতা, ‘বাসস্টপে দেখা হল তিন মিনিট অথচ কাল স্বপ্নে তোমায় বহুক্ষণ…”। আর শেষ এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ‘পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেওয়ালে দেওয়াল, কার্নিশে কার্নিশ…’। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা গুরুত্বপূর্ণ কেন? কারণ এই কবিতায় আছে মৃত্যু-প্রসঙ্গ। সেই শব্দাঘাতে বিজলী প্রভাতের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তার দু’টি আঙুল, সিদ্ধান্ত নিতে। জীবন না মৃত্যু? কঠিন এই পরিস্থিতিতে কবিসম্মেলন হয়ে ওঠে সিনেমার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

শুটিং পর্ব শেষ হওয়ার পর পুরো ইউনিট ফিরে যায় কলকাতায়, রঞ্জিত মল্লিক বাদে। রঞ্জিত মল্লিককে বাবা থেকে যেতে বললেন তাঁর পরের ছবি নিয়ে আলোচনার জন্য। পরের ছবি বাবা ঠিক করেছিলেন “কপালকুণ্ডলা”। কপালকুণ্ডলাতে নবকুমারের চরিত্রে ভেবেছিলেন রঞ্জিত মল্লিককে। সে সময় আমার পরের বোন, উপমাও এসেছিল। আমরা চারজন, আমি, বাবা, আমার বোন এবং রঞ্জিত মল্লিক ছিলাম বোলপুর লজে। একদিন সন্ধ্যায় আমরা গেলাম ‘কেঁদুলি’র মেলায়। মেলায় অনেক বাউল গান রেকর্ড করেছিলাম। সেইসব রেকর্ডিংয়ের থেকে একটি গানের অংশ ছবিতেও ব্যবহার করা হয়েছিল, ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, বলো আমরা ভেবে করিব কী…’।

ছেঁড়া তমসুক রিলিজ করেছিল রাধা-পূর্ণ-প্রাচী চেনে। তখন চেন সিস্টেমেই রিলিজ হত ছবি। যেমন, মিনার-বিজলী-ছবিঘর, বসুশ্রী-বীণা-মিত্রা এরকম ছিল আরও অনেক। রাধা-পূর্ণ-প্রাচীর মধ্যে হাতিবাগানের রাধা সিনেমার কথা বিশেষভাবে বলব, কারণ রাধা সিনেমার সামনের দিকের যে বিস্তৃত ব্যালকনি, তার জন্য। এরকম বিস্তৃত ব্যালকনি পাবলিসিটির জন্য যে কোনও ব্যক্তির কাছে লোভনীয়। বাবাকে দেখেছি উল্টোফুটে দাঁড়িয়ে সেই ব্যালকনিতে সিনেমার কাট আউট লাগানোর নির্দেশ দিচ্ছেন।

ছবির প্রিমিয়ার হয়েছিল পূর্ণ সিনেমায়, মর্নিং শো-তে। এসেছিলেন মৃণাল সেন। মৃণাল সেন সর্বসমক্ষে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন ছবিটির। সেদিন অথবা পরের দিন ইভিনিং শো-তে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ছিলেন সত্যজিৎ রায়। ছবি দেখে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ‘পূর্ণেন্দু, তোমার ছবির প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিট এক কথায় অসাধারণ।’ আর বলেছিলেন মিউজিক নিয়ে। সরাসরি জানতে চেয়েছিলেন, ‘কত খরচ হল?’

আসলে আমরা আগে, বাঙ্গুরের যেখানে থাকতাম, সেখানে আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে থাকতেন সুজিত নাথ। তিনি ছিলেন সংগীত জগতে বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম, প্রাতঃস্মরণীয়। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন আমার সংগীত গুরুও। ওঁর কাছে আমি গিটার শিখতাম আর পিয়ানোর তালিম নিতাম। গ্যারেজের ওপর মেজনাইন ফ্লোরে থাকত তাঁর অজস্র বাদ্যযন্ত্র। এখানেই দেখেছিলাম ‘রিদিম বক্স’ নামে একটি মিউজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট। বাবাকে বলাতে একদিন হাজির হলেন ওই ঘরে। ‘রিদিম বক্স’ বাজিয়ে বের করা হল ট্রেন চলার আওয়াজের মতো এক ধরনের আওয়াজ। স্পিড বাড়িয়ে-কমিয়ে তারতম্যও আনা গেল তাতে। এই ধ্বনির অনুষঙ্গেই গড়ে উঠেছিল ছবির আবহ সংগীত। এই আওয়াজের সঙ্গে কখনও যুক্ত হয়েছে জলতরঙ্গ, কখনও সন্তুর, কখনও পিয়ানো আবার কখনও গিটার। এ সমস্ত বাদ্যযন্ত্রই ওই ঘরের সম্পদ। আমাদের সঙ্গে থাকতেন আরও একজন, তার নাম তন্ময় চট্টোপাধ্যায়। ছবিতে সংগীত সহকারী হিসেবে তার নাম আছে। কিন্তু বাস্তবে তিনি তবলায় একটা Extempore বাজিয়েছিলেন মাত্র। এ ছবির মিউজিক (আবহ) সমস্তটাই আমাদের, বাপ-ব্যাটা মিলে দেওয়া। মিউজিকের জন্য বাবাকে হিল্লি-দিল্লি করতে হয়নি, ঘুরতে হয়নি অন্য কারও কাছে। প্রায় নিখরচায় হয়ে গিয়েছিল এ ছবির আবহ সংগীত। তাই, সঙ্গত কারণেই সত্যজিৎ রায়ের প্রশ্ন। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি রহস্যটা কোথায়।

এ বছর পূর্ণ হল ছেঁড়া তমসুক-এর ৫০ বছর। যখন প্রস্তাব পেলাম ছবি নিয়ে লেখার, চমকে উঠেছিলাম। ৫০ বছর অতিক্রান্ত? ভাবতে বসলাম। মনের গভীরে টাইম মেশিনে চড়ে টান দিলাম সুতোয়। একটু একটু করে, একটা একটা করে বিস্মৃতির অতল থেকে জেগে উঠতে লাগল দৃশ্য। গত ডিসেম্বরে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে দেখেছিলাম পিয়ের পাওলো পাসলিনির Accattone ছবিটি। এর উপস্থাপনা, এবং পরিবেশ, কী আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য ছেঁড়া তমসুকের সঙ্গে। যেটুকু অমিল তা বিষয়বস্তুতে। একটা পলিটিকাল আন্ডারটোন ছিল ছবিতে, যা ছেঁড়া তমসুকেও বিদ্যমান। আমার অগ্রজ কিন্তু সুহৃদ দু’জন কবি বন্ধু, মৃদুল দাশগুপ্ত এবং তুষার চৌধুরীকে (প্রয়াত) আলোচনা করতে শুনেছি বাবার ‘স্বপ্ন নিয়ে’ এবং ‘ছেঁড়া তমসুক’ নিয়ে। বহুবার তাঁদের কণ্ঠে ভেসে উঠেছে ছবি দু’টির বাংলা মানচিত্রে মাইলস্টোন না হতে পারার আক্ষেপ। লিনিয়ার স্টোরি টেলিং-এর যে বিপজ্জনক ধারা এখনও বিদ্যমান, তা মনস্ক চলচ্চিত্রের পরিপন্থী। সিনেমাকে ‘ছবি’ না বলে ‘বই’ বলে উল্লেখ করা বাঙালি দর্শকের কাছে তাই প্রত্যাশার কোনও অবকাশ থাকে না। পড়ে পড়ে মার খেতে হয় ভিন্ন চিন্তার মানুষদের। ৫০ বছরেও এ ধারা কিন্তু বদলায়নি। ‘ছেঁড়া তমসুক’ বাণিজ্যিকভাবে অসফল হওয়ার পর বাবা বসেছিলেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার। কোথায় কোথায় ভুল করেছেন জানার জন্য। বাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনজন যুবকের সঙ্গে বিজলীর (প্রেম নয়) ভালোবাসার যে সম্পর্ক তা না দেখানো, হয়তো এটাই দর্শকের বিমুখ হওয়ার কারণ। অথচ তাদের ভালোবাসার দৃশ্য কিন্তু দেখানো হয়েছে, চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে, চলচ্চিত্রের ভাষায়, ফ্রিজ শটে। কিন্তু ওই যে বললাম সিনেমার ভাষায় ‘বই’-এর ভাষায় নয়। বাবাকে তাই আফসোস করতে শুনেছি, ‘ইস্ তিনজনের ভালোবাসাটাই দেখালাম না, এটাই বোধহয় বিরাট ভুল হল।’

আজ পঞ্চাশ বছর পরেও আফসোস নিয়েই শেষ করতে হচ্ছে লেখাটি। আজও আমাদের দেশে উন্নত মানের দর্শক তৈরি হল না। হলে, বস্তাপচা মেইন স্ট্রিম সিনেমাগুলো হইহই করে চলত না। তবে শুধু চলচ্চিত্রকেই দোষ দেব কেন, চলচ্চিত্র তো জীবন বিচ্ছিন্ন কোনও অভিজ্ঞতা নয়, জীবনটাই তো এখন তথাকথিত ‘বই’ বৈ কিছু না।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved