উপেন্দ্রকিশোরের স্বর্গীয় রূপকথার গল্পকে সত্যজিৎ যুদ্ধবিরোধী রূপকথার গল্পে বদলে দিয়েছিলেন। গুপী-বাঘার কাছে আছে ভূতের রাজার দেওয়া সিদ্ধ ঝুলি। তারা ইচ্ছে মতো খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে। যে রাজা যুদ্ধ চায় সে রাজা তো আসলে সাধারণ মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চাহিদা না মিটিয়ে সামরিক খাতে বেশি খরচ করে। আবার এ-ও সম্ভব সাধারণ সৈন্যদের কম খাইয়ে যুদ্ধে নিযুক্ত করা হল। ১৯৬৯-এ হাল্লা রাজার মন্ত্রীর এই যুদ্ধ নীতির বিরুদ্ধে সত্যজিৎ গুপীর মুখে গান বাঁধালেন, ‘রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্বে অমঙ্গল।’ শেষ অবধি যুদ্ধবিরোধী রূপকথার ছবি হয়ে উঠল তা।

জীবনের শেষ ছবি ‘আগন্তুক’-এ সত্যজিৎ তর্কশীল বাঙালির বৈঠকখানার দৃশ্যটিকে বড় মন দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন। হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসা আগন্তুক মামাকে নিয়ে সভ্য-ভব্য ভাগনি-জামাই খুবই বিব্রত। কে এই বাড়িতে এসে জোটা বহুদিন আগে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া মামা? জোচ্চোর, প্রতারক নয় তো? পাসপোর্ট দেখিয়েছেন বটে তবে এটা বলতেও ছাড়েননি যে, পাসপোর্ট কিছুই প্রমাণ করে না। হঠাৎ বিদেশ থেকে কলকাতায় এসে ভাগনির বাড়িতে উঠলেন কেন? মতলবটা কী? সুতরাং, বিষয়টি সামলাতে এক তার্কিক চাঁচা-ছোলা বন্ধুকে ডেকে আনতে হল।

বন্ধুটি আগন্তুক মামা-পরিচয়ধারী মনোমোহনের সঙ্গে কথা বলছেন। কথা শুরু হল আর উত্তেজনার পারদ উঠতে উঠতে সে-কথা শেষ অবধি পৌঁছে গেল আধুনিক রাষ্ট্র-নির্ধারিত সভ্যতার বিষয়-আশয়ে। আগন্তুকে উৎপল দত্তের মুখোমুখি সভ্য ধৃতিমান। বুনোরা সভ্য না আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সভ্য– তাই নিয়ে তর্ক। উৎপল দত্ত ধৃতিমানকে বলেন, নেপচুন-ভয়জারই সভ্যতার নিদর্শন নয়, একেবারে নিরালম্ব অবস্থা থেকে শুরু করে জীবনযাত্রার প্রাথমিক রসদগুলি সংগ্রহ করতে শেখাও সভ্যতা। শত-শত ভেষজ-উদ্ভিদের গুণাগুণ জানা ওঝাও ভিষক, সভ্যতার অধিকারী চিকিৎসক। ধৃতিমান অবশ্য এসবে ভোলার পাত্র নন। ফলে শ্লেষ মেশানো গলায় উত্তেজিত কণ্ঠে আগন্তুক মনোমোহন মিত্রকে ধৃতিমানের সামনে ঘোষণা করতে হয়, ‘সভ্য কে জানেন? সভ্য হচ্ছে সেই মানুষ যে আঙুলের একটু চাপে একটি বোতাম টিপে একটি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে সমস্ত অধিবাসী সমেত একটি গোটা শহরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। আর সভ্য কারা জানেন? যারা অস্ত্র প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।’

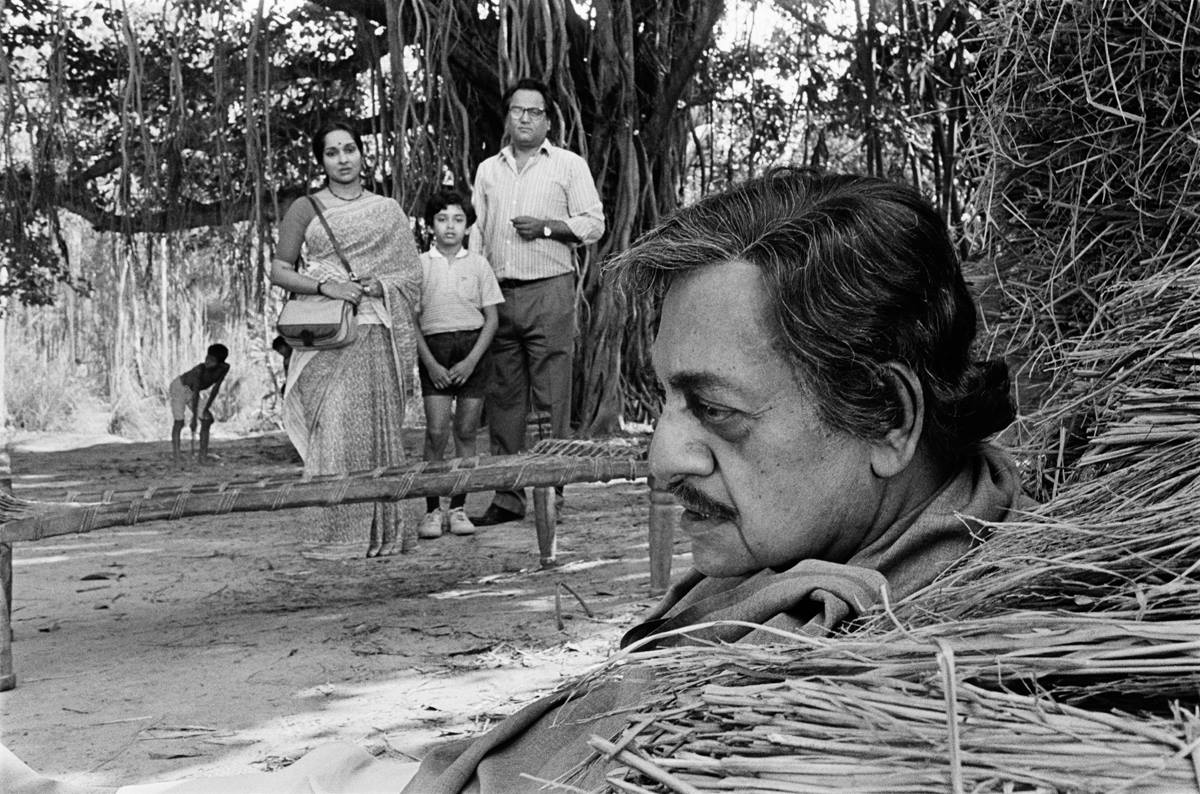

সত্যজিতের (Satyajit Ray) রসিক দর্শক জানেন যে ধৃতিমান সভ্যতার পক্ষে, নেপচুন-ভয়জারের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন ‘আগন্তুক’ (১৯৯১) ছবিতে, সেই ধৃতিমানকেই সত্যজিৎ ব্যবহার করেছিলেন যুদ্ধবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ছবির নাম ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ (১৯৭০)।

ডাক্তারি পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়া যুবাটি ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে। চোস্ত ইংরেজিতে প্রশ্নোত্তর চলছে। কর্তারা জিজ্ঞাসা করেন গত শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনটি। অ্যাংরি ইয়াংম্যান ধৃতিমানের উত্তর, ‘দ্য ওয়ার ইন ভিয়েতনাম স্যর।’

এই উত্তর দেওয়ার আগে বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা। সত্যজিতের (Satyajit Ray) ক্যামেরা ইন্টারভিউ ‘লেনেওয়ালা’দের মুখের ওপর পড়ে। তাদের উজ্জ্বল চোখ, এতক্ষণ অবধি ছেলেটি তো বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতেই জবাব দিয়েছে। কেবল একবার জিজ্ঞাসা করেছিল বটে, ‘হুজ ইন্ডিপেন্ডেন্স?’ তবে সে তো হতেই পারে! আমরা, ভারতীয়রা, স্বাধীন হয়েও স্বাধীন হয়েছি কি না– এই সব বাঁকা কথা বলা নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্য ছিল না। এবার ঠিকমতো জবাব দিলেই হয়। চাকরি পাকা। কিন্তু সেই আশার চোখে বালি পড়ল। টাই বাঁধা কর্তাদের কাছে যুদ্ধবাজ আমেরিকার বিরোধিতা করল শেষে! যুদ্ধবাজ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা! চাঁদে মানুষের অবতরণের মতো গুরুতর ঘটনার কথা না বলে শেষে কি না ভিয়েতনামের যুদ্ধ। তাও সে যুদ্ধে যদি ছোট্ট দেশটি নাকানি-চোবানি খেত! ইন্টারভিউ কর্তারা জিজ্ঞাসা করলেন কেন চাঁদে অবতরণের ঘটনার থেকেও ভিয়েতনামের যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ তার কাছে? যুবা ধৃতিমানের জবাব সাধারণ মানুষের অসম সাহসের পরিচয় দিচ্ছে এই যুদ্ধ। অনিবার্য প্রশ্ন ভেসে আসে। ‘আর ইউ এ কমিউনিস্ট?’

সত্যজিৎ যখন সুনীলের উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপায়ণ ঘটাচ্ছেন তখন সেই ১৯৭০ সাল স্বপ্ন দেখার সময়। বামপন্থার স্বপ্ন পার্টির বামপন্থার চাপে তখনও বিধ্বস্ত হয়নি। ‘আগন্তুক’ ১৯৯১-এর ছবি। তখন পার্টির বামপন্থার দুর্বিনয় ক্ষমতাতন্ত্রী রূপ মানুষের গোচরে এসেছে। সত্যজিৎ তখনও যুদ্ধ বিরোধী তবে বামপন্থার বদলে ভরসাস্থল হিসেবে ফিরতে চাইছেন অন্যতর সভ্যতার কাছে, পশ্চিমি এনলাইটেনমেন্টের বাইরে প্রকৃতি সংলগ্ন যে সভ্যতা ছিল যাকে ‘বুনো’ বলে হেয় করার দস্তুর পাশ্চাত্যে ও পাশ্চাত্য অনুসারী প্রাচ্যে খুবই চালু সত্যজিৎ সেই বুনো সভ্যতার কাছে ফিরতে চাইছেন। বুনো যে আসলে বুনো নয় সে কথাটাই বলার সময় এসেছে যেন। দাও ফিরে সে অরণ্যের সরল রোমান্টিক আকুতির ছবি এ নয়, অরণ্যের সভ্যতাকে বোঝার ছবি।

কথাটা যে একেবারে আগে সত্যজিৎ আরেকরকম করে বলেননি, তা নয়। ১৯৬২-তে মুক্তি পেয়েছিল ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’। এমনিতে তা সম্পর্কের ছবি, তবে তার তলায় তলায় বুনে দিচ্ছিলেন আরেকটি বয়ান। সে বয়ান প্রকৃতিবাদের, আদি প্রাকৃতিকতার। যে বছর মুক্তি পেয়েছিল সত্যজিতের ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ সে বছরই প্রকাশিত হয়েছিল র্যাচেল কারসনের ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’। পাখিরা আর আসবে না জল খেতে। কারসন সচেতন করে দিয়েছিলেন সভ্য মানুষদের, তাদের মানবকেন্দ্রিক প্রগতিশীল পুঁজিবাদ নষ্ট করছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। তাই পাখিরা আর আসবে না। সত্যজিতের ছবিতে পক্ষীপ্রেমী বেঁটে-খাটো আপনভোলা মানুষটি বেকার যুবকটিকে বলেছিলেন পাখিদের কথা। হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে ছোট্ট ছোট্ট পাখিরা উড়ে যায় এক উপমহাদেশ থেকে আরেক উপমহাদেশে। কতদিন পারবে তারা আর! দ্বিমেরু বিশ্বে ক্ষমতার সাম্য বজায় রাখার জন্য নিউক্লিয়ার টেস্ট হচ্ছে। তা ধ্বংস করবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। পাখিরা হয়তো পথ ভুলে যাবে, মাথা খারাপ হয়ে যাবে তাদের, খসে পড়বে মৃত বৃষ্টির মতো। সত্যজিতের ছবিতে জেগে ওঠে ভয়ার্ত সংলাপ। পক্ষীপ্রেমী মানুষটি বলেন, ‘কিন্তু আমার একটা ভয় হয়। তুমি হয়তো শুনলে হাসবে আমি মাঝে মাঝে রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবি… এই যে নিউক্লিয়ার টেস্টস করছে … একবার হয়তো গিয়ে দেখবো পাখিগুলো আর এল না। হয়তো তাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে পথ ভুলে গিয়েছে।’

‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবির পাখি-ভালোবাসা মানুষটির মতো নরম মানুষ ‘আগন্তুক’ মনোমোহন নন। তাই তিনি ভয় পান না, প্রতিবাদ করেন– উচ্চকিত প্রতিবাদ। মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থানই সেই প্রাকৃতিকতার অন্যতম সূত্র। প্রকৃতিকে জয় করা নয়, প্রকৃতির সঙ্গে থাকা। সত্যজিৎ জীবনের শেষ ছবিতে উৎপল দত্তকে তাঁর কণ্ঠস্বর হিসেবে ব্যবহার করেন। এমনকী, উৎপল দত্তের কণ্ঠে দু’-কলি শরণ-সংগীতও ‘আগন্তুক’ ছবিতে গেয়ে ওঠেন সত্যজিৎ।

রাষ্ট্রীয় যুদ্ধনীতির বিরোধিতা করলেও তিনি যে গুপী-বাঘার মতো শক্তিধর নন তা জানেন। উপেন্দ্রকিশোরের স্বর্গীয় রূপকথার গল্পকে সত্যজিৎ যুদ্ধবিরোধী রূপকথার গল্পে বদলে দিয়েছিলেন। গুপী-বাঘার কাছে আছে ভূতের রাজার দেওয়া সিদ্ধ ঝুলি। তারা ইচ্ছে মতো খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে। যে রাজা যুদ্ধ চায় সে রাজা তো আসলে সাধারণ মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চাহিদা না মিটিয়ে সামরিক খাতে বেশি খরচ করে। আবার এ-ও সম্ভব সাধারণ সৈন্যদের কম খাইয়ে যুদ্ধে নিযুক্ত করা হল। ১৯৬৯-এ হাল্লা রাজার মন্ত্রীর এই যুদ্ধ নীতির বিরুদ্ধে সত্যজিৎ গুপীর মুখে গান বাঁধালেন, ‘রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্বে অমঙ্গল।’ শেষ অবধি যুদ্ধবিরোধী রূপকথার ছবি হয়ে উঠল তা। সমরগামী সেনাদের সামনে গুপীর ডাকে ভূতের রাজার বরে আকাশ এসে পড়ছে মণ্ডা-মিঠাই। সেনারা যুদ্ধ ভুলে মনের আনন্দে তাই খাচ্ছে।

‘ভূত’ শব্দের একটা অর্থ তো অতীত। সত্যজিৎ জানতেন অতীতে যুদ্ধের চেহারা-চরিত্র যা ছিল বর্তমানে আর তা নেই। দুই রাজ্যের যুদ্ধ আর আধুনিক কালের দুই রাষ্ট্রের যুদ্ধ এক নয়। গুপী-বাঘার রূপকথার পুনরাবৃত্তি করা অসম্ভব। আকাশের থেকে নেমে আসা খাবারের স্বপ্নে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ থামবে না।

১৯৮৩-তে সত্যজিতের গল্প থেকে সন্দীপ রায়ের ছবি ‘ফটিকচাঁদ’-এ হারুনদাকে পেয়েছিলেন দর্শকেরা। তাজমহলের পিছনে এক ওস্তাদ জাগলারের কাছে শিক্ষানবিশী করে হারুনদার ওয়ান্ডারের আত্মপ্রকাশ। গুপী বাঘার ছবিতে যে ভূতের নাচ দেখিয়েছিলেন সত্যজিৎ তাতে ভারত ইতিহাসের সংঘাত মুহূর্তগুলি ধরা পড়েছিল একরকম ভাবে। তবে সেই সংঘাত মুহূর্ত তো অতীত, ভূত– অশরীরী। শরীরে যারা আছে, যে আছে সেই হারুনদার সঙ্গে ফটকের অসম বন্ধুত্ব হতে আপত্তি কোথায়! সেই বন্ধুত্বই তো ওয়ান্ডার। সেই ওয়ান্ডার এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের এক দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের সাধারণ মানুষের হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব! বাস্তবে অবশ্য সেই ওয়ান্ডার ভাঙার নানা আয়োজন। তবু সমস্ত আয়োজনের মধ্যেও সত্যজিতের ‘আগন্তুক’ কথা বলেন। তাঁর প্রিয় ছদ্মনাম নিমো। লাটিন ওয়ার্ড। অর্থ নো ওয়ান, কেউ না। যুদ্ধমোদী রাষ্ট্র, প্রতিহিংসাকামী জোট এদের কাছে মনোমোহন মিত্রের মতো আগন্তুকরা সত্যি কেউ না। তবু সত্যজিতের ‘কেউ না’- রা কথা বলতেই থাকেন, বলতেই থাকেন। তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল! যুদ্ধের ও প্রতিহিংসার অনিঃশেষ অগ্নিময় কুরুক্ষেত্রের বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের সাবধান করতে থাকেন, সভ্যতাকে সাবধান করতে থাকেন এই সব ‘নো ওয়ান’।

……………………………………..

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

……………………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved