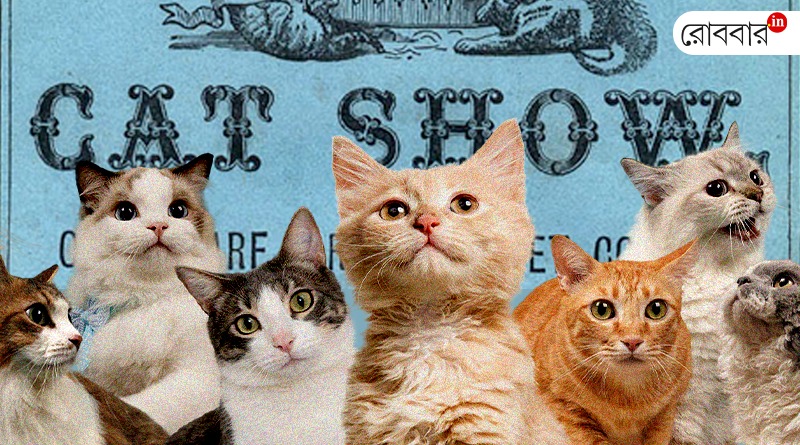

কাবুলি থেকে সায়ামিজ, নানা আকার আকৃতির বেড়ালের শ্রেণিবিভাজন, সাদা, কমলা, বাঘের মতো ছিটছিট বা ডোরাওয়ালা, কপালে এম চিহ্নিত ট্যাবি ক্যাট, হালকা বেগনে রঙা ডালিয়ার ফুলের মতো ফুলকো বাঘের মাসি– নিখুঁত সুন্দরী, গোমড়ামুখো, হুতোমপেঁচির মতো থোবড়াসম্পন্ন– এমনই সব নায়িকা-প্রতিনায়িকাদের দেখা পাওয়া শুরু হল সেই প্রতি বছর আয়োজিত ক্যাট শো-এ। চিন জাপান, মধ্যপ্রাচ্য, ভারত বা ইউরোপ, পাঁচরঙ্গা দুষ্টু চঞ্চল থেকে সাবেককালীন মেমদের মতো নাকউঁচু অভিজাত, কতরকমের বেড়ালই না এল এর পর ক্যাট শো-র ময়দানে। কেবলমাত্র দু’টি বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলি বাদ দিলে এর পর থেকে ক্যাট শো-এ কোনও ছেদ পড়েনি। হ্যারিসন ১৮৭১ সালের প্রথম ক্যাট শো নিয়ে অতি উৎসাহী ছিলেন, এবং তার সাফল্যের কথা বইতেও লিখতে ছাড়েননি।

ছোটবেলায় দেখা একটি প্রিয় ডিজনির ছবি ছিল ‘অ্যারিস্টোক্যাটস’। পারী শহরের বুকে এক বিশাল ধনী মহিলার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী এক দুগ্ধসফেন সফেদ বিড়ালিনী আর তার তিন কুচো ছানা। সেই বিড়ালিনীকে তিনি লিখে দিয়ে যান নিজের সম্পত্তি আর তাই তাঁর দুষ্ট বাটলার চেষ্টা করে বিড়ালিনীদের নদীতে চুবিয়ে মেরে ফেলার। বিড়ালিনী অতি অ্যারিস্টো-ক্যাটিক! সুতরাং বহির্জীবন, সাদামাটা মেঠো জীবনের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগই ছিল না। এই প্রথম তাদের জল থেকে উদ্ধার করে এক অ্যালি ক্যাট। পথে পথে ঘুরে বেড়ানো হুলো, এবং তার একপাল সাঙ্গপাঙ্গ। এই হুলোর সঙ্গেই শেষাবধি যুগপৎ সফেদ অ্যারিস্টোক্যাট সুন্দরীর প্রেম এবং বৃদ্ধা মালকিনের বাড়িতে ফেরত আসা, অনেক অ্যাডভেঞ্চারের পরে। এবং ভিলেনকে নাকাল করা ইত্যাদি প্রভৃতি।

বেড়ালপ্রীতি যাদের রক্তে, তাদের জন্য এ এক চূড়ান্ত আনন্দময় অভিজ্ঞতা! কিন্তু যাদের বেড়াল প্রীতি নেই? এই দুনিয়া আড়াআড়ি খাড়াখাড়ি ভাবে দু’ভাগে বিভক্ত। কিছু মানুষ বেড়াল দেখলে চোখে হারান, কিছু মানুষ বেড়াল দেখলেই ঝাঁটা খোঁজেন, দূর দূর ছাই ছাই করেন । লীলা মজুমদার বলেছিলেন, বেড়ালকে মানুষ পোষে না, বেড়ালই মানুষকে পোষে। আর কোনও এক বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন, বেড়াল সম্পর্কে উদাসীন কেউ নেই পৃথিবীতে। এ এমন এক প্রাণী, যাকে হয় তুমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে, নয় তুমি ঘৃণা করবে।

ছোটবেলায় বেড়ালপ্রেমী পরিবারে বড় হয়েছি। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের আগেই মা নিয়ে দেখিয়েছিলেন বেড়াল-মা ঘরের কোণে লালন করছে চোখ না-ফোটা দুটো ছানাকে। সেই আমার প্রথম বেড়ালদর্শন। প্রায় ৩৫টা অবধি বেড়াল পোষার কারণে পাড়ায় আমরা চিহ্নিত ছিলাম ‘বেড়ালের বাড়ি’ বলে, আর প্রবল নিন্দিতও। এই বেড়ালপ্রীতির ব্যাপারটা অদ্ভুত, এটা যাদের আছে, আছে। যাদের নেই, তাদের আছে তুমুল বিবমিষা, জুগুপ্সা, ঘৃণা ইত্যাদি ইত্যাদি। ম্যাজিকজগতের মাগলদের মতো, বেড়াল-অপ্রেমীরা ঝোপে ঝোপে থাকে। বেড়ালপ্রেমীদের পারলেই দু’-দশটা গালি দিয়ে বাঙালিদের মধ্যেই চূড়ান্ত প্রান্তিকতায় বিভাজিত মানুষজন। প্রায় উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরুর মতো বেড়াল-প্রীতির একেবারে একূল-ওকূল বৈপরীত্য!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

আরও পড়ুন: সিনেমার ব্যানার আঁকতাম তখন, ধীরে ধীরে দেখলাম রঙিন হয়ে উঠছে ঢাকার রিকশা

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

গোটা পৃথিবীতেই হয়তো এমন, তবে আমি দেশে দেশে কালে কালে লক্ষ করে অবাক হয়েছি, আশ্চর্য হয়েছি ভৌগোলিক মানচিত্রে বিল্লিপ্রীতির তারতম্য দেখে। যেমন, পাশ্চাত্যে তথা ইউরোপে একটা বেড়াল পাগলামির ধারা কিন্তু ১৫০ বছরের পুরনো… বলাই যেতে পারে ‘ক্যাট ফ্যান্সি’ নামক সেই বিষয়টির বিশেষ উদ্গাতা ছিলেন এক মার্কিন ভদ্রলোক। নাম তাঁর হ্যারিসন ওয়ের, ১৮৭১ সালে তিনি প্রথম লন্ডনের ক্রিস্টাল প্যলেসে ক্যাট শো -র আয়োজন করেছিলেন। অর্থাৎ ব্রিটেনে ক্যাট ফ্যান্সির আমদানি তাঁরই।

ফুলকো লুচির মতো ফ্লাফি সাদা রোমের কাবুলি বেড়ালদের গলায় সাটিনের বো বাঁধা, বিশেষ নান্দনিকতায় সজ্জিত সাদা বেতের ঝুড়িতে নরম কম্বলের ভেতরে শায়িত সে বেড়াল। সাটিনের কলার, সঙ্গে রঙিন রজ্জু, রজ্জুটি অতি ফ্যাশনেবল গাউন ও কোট পরিহিতা মালকিনের হাতে ধরা। এমনই সব চিত্র দেখা যায় সে সময়ের ক্যাট শো-এর ক্যাটালগে!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

এই দুনিয়া আড়াআড়ি খাড়াখাড়ি ভাবে দু’ভাগে বিভক্ত। কিছু মানুষ বেড়াল দেখলে চোখে হারান, কিছু মানুষ বেড়াল দেখলেই ঝাঁটা খোঁজেন, দূর দূর ছাই ছাই করেন । লীলা মজুমদার বলেছিলেন, বেড়ালকে মানুষ পোষে না, বেড়ালই মানুষকে পোষে। আর কোনও এক বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন, বেড়াল সম্পর্কে উদাসীন কেউ নেই পৃথিবীতে। এ এমন এক প্রাণী, যাকে হয় তুমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে, নয় তুমি ঘৃণা করবে।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

কাবুলি থেকে সায়ামিজ, নানা আকার আকৃতির বেড়ালের শ্রেণিবিভাজন, সাদা, কমলা, বাঘের মতো ছিটছিট বা ডোরাওয়ালা, কপালে এম চিহ্নিত ট্যাবি ক্যাট, হালকা বেগনে রঙা ডালিয়ার ফুলের মতো ফুলকো বাঘের মাসি– নিখুঁত সুন্দরী, গোমড়ামুখো, হুতোমপেঁচির মতো থোবড়াসম্পন্ন– এমনই সব নায়িকা-প্রতিনায়িকাদের দেখা পাওয়া শুরু হল সেই প্রতি বছর আয়োজিত ক্যাট শো-এ। চিন জাপান, মধ্যপ্রাচ্য, ভারত বা ইউরোপ, পাঁচরঙ্গা দুষ্টু চঞ্চল থেকে সাবেককালীন মেমদের মতো নাকউঁচু অভিজাত, কতরকমের বেড়ালই না এল এর পর ক্যাট শো-র ময়দানে। কেবলমাত্র দু’টি বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলি বাদ দিলে এর পর থেকে ক্যাট শো-এ কোনও ছেদ পড়েনি। হ্যারিসন ১৮৭১ সালের প্রথম ক্যাট শো নিয়ে অতি উৎসাহী ছিলেন, এবং তার সাফল্যের কথা বইতেও লিখতে ছাড়েননি। বইটির নাম ছিল, ‘আওয়ার ক্যাটস অ্যান্ড অল অ্যাবাউট দেম’।

এর আগে সত্যি করেই অ্যালি ক্যাট বা পাড়ার বেড়ালদের বাদে, কুকুরের সমতুল্য বেড়ালের ব্রিডিং ও জাত-বেজাতের হিসেব কেউ নাকি কষেনি পশ্চিমে। ক্যাট ফ্যান্সির প্রথম যুগ তাই চিহ্নিত নানা জাতের বেড়ালের শনাক্তকরণে, এবং একইসঙ্গে বেড়ালদের শ্রেণিবিভাজন ও জাত্যাভিমানেরও শুরু তখনই। আমরা বাঙালিরা যে লোম-ঝুমঝুমে কাবলি বেড়ালের কথা বলি, সেই পারস্যের সুন্দর বেড়ালদের নিয়ে ব্রিডিংয়ের আলাদা কদর তখনই শুরু হয়। ওই ডালিয়া ফুলেরই মতো, নানা কাবুলির ক্রসব্রিডিং, জন্ম দিতে থাকে ‘বিশুদ্ধ রক্তের’ বেড়ালের। নীলাভ বা হালকাবেগুনিদের কদর হয় সাংঘাতিক। এদের ‘আরকেঞ্জেল’ বেড়ালও বলা হত। মানে, বেড়াল যদি হয় আনন্দসুখের দেবদূত, তবে নীল বেড়ালেরা সেরা দেবদূত। হ্যারিসন ওয়ের চালু করলেন বেড়ালদের বিষয়ে ‘পয়েন্টস অফ এক্সেলেন্স’ বা সেরা হবার মানদণ্ড, মূলত লোমের রং ভিত্তি করেই। তা বাদে লোমের ঘনত্ব থেকে বেড়ালের লম্ফনপটুত্ব অবধি নানা রকমের মান স্থির করা হল। লেজের দৈর্ঘ্য থেকে শরীরের ওজন, লম্বায় কত, কান নাড়তে পারে কি না ইত্যাদি প্রভৃতি… ঘাড়ের লোম কানের লোম কতখানি খোঁচা খোঁচা হয়ে বেরিয়ে থাকে সেটাও বোধ হয় বিচার্য ছিল । ট্যাবি বেড়ালের গায়ে কটা ডোরা, কটা ছিট, কপালের এম চিহ্ন কতটা প্রমিনেন্ট, এসবের ওপর হ্যারিসন সাহেব পাতার পর পাতা লিখে বিষয়টাকে বেশ বাঁধাধরার মধ্যে আনলেন, সুস্থ ও সবল বিল্লিদের ওপর জোর দেওয়া হল, সঙ্গে এইসব বৈশিষ্ট্যকেও বেঁধে ফেলা গেল। বেড়ালের পেডিগ্রিতে পার্সিয়ান (পারস্য তথা কাবলি লোম-ঝুমঝুমে ), তাইল্যান্ড বা শ্যামদেশের নীলনয়না সায়ামিজ ( একেবারেই লোমহীন শীর্ণদেহী ) এর পাশাপাশি আবিসিনিয়ান ( হাবশি বেড়াল) বা কানের খোঁচা খোঁচা বনবেড়াল সদৃশ লোম সম্পন্ন ‘ম্যাংক্স’ বেড়াল… এইসব আলাদা আলাদা শ্রেণিবিভাজন করলেন হ্যারিসন। লোম, রং, চোখ, লেজ, শরীরের সুসামঞ্জস্য, গায়ের ছাপছোপ, মাথার আকার ইত্যাদি দশটা বিভাগে দশ নম্বর করে রাখা হল, এবং সর্বমোট একশো নম্বরে যে সর্বোচ্চ পেত, সেই মার্জারপুঙ্গব বা মার্জারকন্যাই প্রতিযোগিতায় প্রথম বিবেচিত হত।

২.

বেইরুতের বেড়ালদের দেখে বুঝেছিলাম ভৌগোলিকভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী বেড়াল হল কাবুলি বেড়াল অর্থাৎ সেই পারস্যের বেড়াল।

গোটা আরব দুনিয়াই আসলে বেড়ালদের প্রায় মাথায় তুলে রেখেছে। আরবঘেঁষা আফ্রিকার প্রাচীন সভ্যতা মিশর। সেখানে ছবিতে ছবিতে আঁকা, ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা বিড়াল দেবী বাস্তেত। যিনি তাঁর পিতৃদেব সূর্য দেবতা রা-র সঙ্গী হিসেবে বিচরণ করেন। তাছাড়াও আছে অন্যান্য মূর্তি, স্ফিংক্স যেভাবে দু’থাবার মধ্যে দুনিয়াকে ধরে রাখে। সহসাই বিড়াল ও বিড়ালগোত্রীয় বাঘেরা, বিখ্যাত সব কাহিনিতে ক্লিওপেট্রার মতো জাঁদরেল রানিদের পদতলে থাকে। গাম্ভীর্য আর দাপটের চিহ্ন হিসেবে।

কিন্তু বেইরুতের মতো নীল-সবুজ মেডিটেরেনিয়ানপাড়ে বেড়ালদের যে দাপট দেখলাম তা চিত্তচমৎকারা। আশৈশবের বিড়ালপ্রীতি নেহাতই পানসে ও জোলো বলে মনে হয়েছিল ওই বেড়াল কমিউনিটির সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা দেখে!

চারুলতার সেই সুর করে অমলের বলা ‘মেডিটেরেনিয়ান’ -র মোহটুকু রয়েছে ফরাসি সুগন্ধের মতো,

তবু আকৈশোর মধ্যপ্রাচ্য মানেই আমার কাছে গোলাগুলি, মারামারি, তার খ্যাতি আসলে কুখ্যাতি, তাকে জানা কেবল ভুল কারণের জন্য। আমার ভাববিশ্বে মধ্যপ্রাচ্য মার্কিন সৈন্যের পদপাত বিধ্বস্ত এক বিশাল মরুপ্রধান ভূমি। যা রণভূমি হিসেবে গোটা পাঁচ থেকে আটের দশক অব্দি বিক্ষত হয়েছে। লেবানন নামক দেশটির বেইরুত নামক রাজধানী নীল নীল নীল, স্বপ্নের ভূমধ্যসাগরের পাড়ে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যের পারী নামে কথিত শহর।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

আরও পড়ুন: আমার একটুখানি অ্যাক্টিং-এর ঠেলায় তোমাদের ফিল্ম ক্রিটিক কুপোকাত

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

সেই বেইরুতেই, মহানন্দে আবিষ্কার করি, অলিগলিতে পথে পথে অসংখ্য বেড়াল। নির্ভীক ও সলজ্জ দু’ধরনের বেড়াল দেখা গেল পথে।

এখানকার বেড়াল সব কাবুলি বেড়াল। ফ্লাফি ফ্লাফি… কাবুলের কাছাকাছি এসে গেছি কিনা। লোম-ঝুমঝুম বা কাবুলি বেড়ালেরা সচরাচর গম রঙা, পাটকিল রঙা সোনালি রঙা।৷ অন্যেরাও, ছাঁটা লোমের বদমাইশ স্মার্ট দেখতে, কালো ডোরাকাটা, বাঘের মতো দেখতে ট্যাবি ক্যাট যার কপালে তিলক কাটা, এরাও আছে। পার্কে খেলে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় বসে আছে।

বেইরুটে এসে প্রথম এটাই খেয়াল করলাম। এটা নাকি আরব দেশ। অথচ টাকাপয়সা হয় ডলারে। অনেকেই ভাল ইংরেজি বলে। আবার পথনির্দেশ লেখা ফরাসিতে। ট্যাক্সি চালায় বৃদ্ধরা, সবাই হুশহাশ করে আরবি বলে আর বেজায় ঠকায় পারলেই। যে বুঝবে তুমি বোকা টুরিস্ট!

কিন্তু এই বেড়াল, এ তো ভারি মজার। পাঁচ মিনিট রাস্তায় হাঁটলেই পাঁচটা বেড়ালের দেখা মিলবেই। ছোট বড় কফিশপ, মুদি দোকানের সামনে। কে না জানে বেইরুট বাসীরা ভীষণ কফি খেতে ভালোবাসে, তাই দুধ তো থাকেই দোকানে। আর সে দুধ ছোট বাটিতে ঢেলে রাখা থাকে দোকানের সামনে। আর কেউ হাইহুই করে তাড়ায় না বলেই, সাহসী, মানুষকে ভয় না করা ডাঁটিয়াল বেড়ালেরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় দিব্বি পথে ঘাটে, অচেনা টুরিস্টের হাতে ধরাও দেয় অনায়াসে।

আসলে আরবদের সঙ্গে এবং মুসলমানদের ধর্মের সঙ্গে বেড়ালের বহুদিনের ভালোবাসাবাসি। মক্কায় নাকি হাজার হাজার বেড়াল। আরব দেশে বেড়ালদের কদর আছে। কেউ দূর দূর ছাই ছাই করে না। উল্টে দুধ মাছ দেয়।

ছোট্ট রুটির দোকান, চালান আরবি বৃদ্ধ। একফোঁটা ইংরেজি না বলতে পারা আরবি কইয়েদের জাত্যাভিমানের সূচক কি না, কে জানে। কালচে পুরনো বাড়ির ছোট্ট সামনের দিকের দোকানটায় চাল-ডাল-তেল-নুন পাবে, সঙ্গে রুটি বিস্কুট-পাউরুটি-বানকেক– সবরকম। বাইরে রাখা থাকে পোঁটলা করে করে প্লাস্টিকে ঢাকা রুটি। কেউ তুলে নিয়ে যায় না, চোর-ছ্যাঁচোড় নেই। শুধু একখান মোটকাসোটকা বেড়াল বসে থাকে। গাল ফুলিয়ে। তার জন্য রাখা থাকে প্লাস্টিকের বাটিতে জল। সকালে যাওয়ার পথে দেখি, ক্যাটফুড রাখা। কে দিয়ে গেছে কে জানে! বিকেলে দেখি ফাঁকা বাটি, তাতে দুধ লেগে আছে। হয়তো দোকানদার নিজেই দিয়েছে।

সেই দোকানের ভেতরে একদিন রুটি কিনছি। ও মা! সে রুটি কতরকমের জানো না? কোনটা গোল গোল, ভেতরটা ফাঁকা, ফুচকার মতো। ওপরে তিল ছড়ানো। অসামান্য খেতে! কোনওটা বিশাল আটারুটির মতো। ওগুলোর ভেতরেই মাংস, মেয়নিজ আর প্রচুর স্যালাড ভরে দিলে হয়ে যাবে শাওয়ারমা রোল। কোনওটা একেবারে চৌকো আকারের আটারুটি। তাছাড়া মোটা পিটা ব্রেড, হালকা রুমালির মতো গোটানো রুটিও আছে।

তা রুটির দোকানের ভেতরে ঢুকেই যে দেখিলাম যুদ্ধ পরিস্থিতি। দুই বেড়ালের মারামারি। এলাকা দখলের যুদ্ধ। মনে পড়ে গেল সুকুমার রায়ের কবিতা।

খিল্খিল্লির মুল্লুকেতে থাকত নাকি দুই বেড়াল,

একটা শুধায় আরেকটাকে, ‘তুই বেড়াল না মুই বেড়াল?’

তাই থেকে হয় তর্ক শুরু, চীৎকারে তার ভূত পালায়,

আঁচড় কামড় চর্কিবাজী ধাঁই চটাপট চড় চালায়।

খাম্চা খাবল ডাইনে বাঁয়ে হুড়মুড়িয়ে হুলোর মতো,

উড়ল রোঁয়া চারদিকেতে রাম্-ধুনুরীর তুলোর মতো।

তর্ক যখন শান্ত হল, ক্ষান্ত হল আঁচড় দাগা,

থাকত দুটো আস্ত বেড়াল, রইল দুটো ল্যাজের ডগা।

এদের অবশ্য একজন ছুট্টে বেরিয়ে গেছিল তাই রক্ষে। অন্যজন গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে আমাদের প্রায় ভস্ম করে দিচ্ছিল আরেকটু হলে।

একটা কফিশপের দেওয়ালেও বিশাল বেড়ালের ছবি আঁকা দেখে বুঝলাম, বেড়াল এখানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী।

মানে, ক্যাটফ্যান্সির এক চূড়ান্ত রূপ!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved