মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকাময় দিনে জীবন বাজি রেখে ২২ বছর বয়সে জড়িয়ে পড়েন স্বপন চৌধুরী। যুদ্ধ চলাকালীন তাঁর দল গান গেয়ে বেড়ায় বিভিন্ন শরণার্থী শিবির, পথে-ঘাটে, ট্রেনিং ক্যাম্প ও মুক্তাঞ্চলে। এবং স্বপন চৌধুরী ছবি এঁকে প্রদর্শনী করেন বিভিন্ন রাজ্যে। শরণার্থী শিবিরের অনাথ শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত মৈত্রেয়ী দেবীর খেলাঘরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন ছবি আঁকার শিক্ষক হিসেবে। মুজিব নগর সরকারের প্রকাশিত পত্রিকা আবিদুর রহমানের সম্পাদনায় ‘THE PEOPLE’ এবং ‘জয়বাংলা’ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকেন কার্টুনিস্ট, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পী হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কলকাতার জনপ্রিয় পত্রিকা-সহ পান্নালাল দাশগুপ্তের সম্পাদনায় ‘পাক্ষিক কম্পাস’ ও অন্যান্য পত্রিকার প্রচ্ছদে তাঁর চিত্রকর্ম ব্যবহৃত হয়। রোববার.ইন-এর হয়ে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার নিলেন কামরুল হাসান মিথুন।

ছোটবেলার কথা দিয়েই শুরু করুন, কেমন ছিল দিনগুলি?

আমার জন্ম দেশভাগের পরের বছরই। ১৯৪৮ সাল। চট্টগ্রাম শহরের ফিরিঙ্গি বাজার এলাকায় অবস্থিত স্বদেশি আন্দোলনের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর প্রতিষ্ঠিত ‘যাত্রা মোহন সেন স্কুল’, সংক্ষেপে ‘জে. এম. সেন স্কুল’-এ পড়েছিলাম আমি। এই স্কুল থেকেই পাশ করি মেট্রিকুলেশন। আমার প্রথম স্কুল। তখন আমাদের পুরো পরিবার নানা বাড়িতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকি। আমার নানা, চট্টগ্রামে প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক শ্যামাচরণ সেনশর্মা। আমাদের বাড়ি পরিচিত ‘শ্যামাচরণ কবিরার বিল্ডিং’ নামে। মা জিন্দুপ্রভা দেবী এই বাড়িতেই বড় হন। বাবা সরকারি চাকরি করতেন। শুরুতেই একটা কথা জানিয়ে রাখি, বাবার চেয়ে আমার শিল্পী হওয়ার নেপথ্যে কিন্তু মায়ের ভূমিকাই বেশি।

শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে তো আপনার পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই জড়িত?

সেই সময়ের জন্য এটাই ছিল স্বাভাবিক। তখন পৃথিবী বড় ছিল। প্রকৃতিও বড় ছিল। পাহাড়-সমুদ্র ঘেরা চট্টগ্রাম শহরে ছেলেবেলার পুরো সময়টা কাটিয়েছি। মায়ের প্রেরণার কথা আগেই বলেছি, এই কয়েকবছর আগেই, ঢাকায় তাঁর সূচিকর্ম নিয়ে একটা প্রদর্শনীও হয়েছে। আমরা ছ’-ভাই, পাঁচ বোন– আমি হচ্ছি সেজ। ভাই-বোনদের প্রায় প্রত্যেকেই শিল্পকলার নানা শাখায় যার যার অবস্থান থেকে প্রতিষ্ঠিত। এবং আমাদের পরের প্রজন্মও কেউ কেউ চিত্রশিল্পী ও সংগীতশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

হ্যাঁ, আপনার ছেলে এ প্রজন্মের একজন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী…

হ্যাঁ, অর্ণব। গান নিয়েই আছে। ওর পুরো নাম সায়ান চৌধুরী অর্ণব। এই প্রজন্ম অর্ণবের গানের সঙ্গে বেশি পরিচিত। আমার আরেক ভাই তপন চৌধুরীও সংগীতশিল্পী।

আপনি একজন চিত্রশিল্পী হয়ে উঠলেন কীভাবে? সেই জার্নিটা শুনতে চাই।

আমার বড় ভাই আশীষ চৌধুরী বইয়ের প্রচ্ছদ করতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আমরা ঢাকায় আসি, আর্ট কলেজে ভর্তি হই। শেষমেশ তাই-ই হয়। মায়ের সমর্থন ছাড়া পরিবারের তেমন সায় ছিল না। ’৬৫ সালের দিকে ঢাকা, বুঝতেই পারছেন, রাজনৈতিক অস্থিরতায় দোদুল্যমান। মা, আমার জন্যই বিক্রি করে দিয়েছিলেন ওঁর হাতঘড়ি। সেই টাকার সঙ্গে মায়ের জমানো ১০০ টাকা মিলিয়ে ওই ৩২০-৩৭০ টাকা মতো নিয়ে চলে এসেছিলাম ঢাকায়।

কীভাবে এলেন? আর থাকার জায়গা!

রাতে চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনে উঠেছিলাম। মনে আছে, ভোর ছ’টায় ঢাকার ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে নামলাম। সঙ্গে একটা চিঠি আর একটা কাগজ, যাতে হাতে-লেখা ঠিকানা। ওই ঠিকানা নবাবপুরের একটি রড বিক্রির দোকানের। সেখানে হাজির হয়েছিলাম সকাল সকাল। দোকানদার এলেন। দোকান খুললেন। আমার ঢাকা আগমনের কথা বিস্তারিত শুনলেন। যেটা বললেন, তা হল, এই দোকানের বাইরে রাত্রিযাপনের জন্য আর কোনও ব্যবস্থাই তার জানা নেই! দিনের বেলা সেই দোকানে রড বিক্রি চলত। রাতে দোকানের ভেতরে একটা কাঠের চৌকি ছিল, সেটাতেই আমি ঘুমোতাম। ওখান থেকেই আর্ট কলেজে ভর্তির পরীক্ষা দিলাম। রেজাল্টও বেরল। চান্স পেলাম। আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর, নিউ মার্কেটের কাছে আর্ট কলেজ হোস্টেলের ৬ নম্বর রুমে একটি সিট পেলাম। যা এখনকার চারুকলা ইনস্টিটিউটের ‘শাহনেওয়াজ হল’। তবে নবাবপুরের সেই দোকান ছাড়াও কিছুদিন রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রবাসে ছিলাম।

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসার আর কোনও স্মৃতি মনে পড়ে?

অবশ্যই। একটা টিনের ট্রাঙ্ক। আমার ‘নিজের’ সম্পদ বলতে প্রথম এই ট্রাঙ্ক। যে ট্রাঙ্ক নিয়ে আমি ঢাকায় আসি। তখন আমি ক্লাস টেনের ছাত্র। আমাদের স্কুলের বাংলার শিক্ষক রবীন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই ছাপা হবে। সেই বইয়ের প্রচ্ছদের জন্য ছবি এঁকে দিয়েছিলাম। সেই প্রথম শিল্পী হিসেবে সম্মানী পেলাম বিশ টাকা। বিশ টাকা থেকে সাত টাকায় এই টিনের ট্রাঙ্কটা কিনি। ওই ট্রাঙ্ক এখনও আমার সংগ্রহে আছে।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্ব: আমাদের ছবি আঁকার জায়গা হিসেবে জুটল কলকাতা আর্ট কলেজের বারান্দা

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

আর্ট কলেজে প্রথম দিনের ক্লাস কেমন ছিল?

আমি ভর্তি হই ব্যাচেলর অফ ফাইন আর্টস, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা (চারুকলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। আমার প্রথম দিনের ক্লাস ছিল ড্রয়িং পার্সপেক্টিভের। ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন শফিকুল আমিন স্যর। তখন তিনি আর্ট কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্বেও ছিলেন।

পড়াশোনা বাদে অন্য কোনও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন?

আমি যে সময় ভর্তি হই আর্ট কলেজে, তার কয়েক বছর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ছায়ানট’। ছোটবেলা থেকে একটু-আধটু গান করতাম। আমার এক ভাই তপন চৌধুরীও সেই সময়ে গান করত। সেকেন্ড ইয়ারে পড়াকালীন ছায়ানটে গান শেখার জন্য ভর্তি হই। তখন ছায়ানট সংগঠনের দুর্দিন। সরকার থেকে নানা চাপ, বাধা-বিপত্তি পার করে চালাতে হচ্ছে গানের স্কুল। পাকিস্তান সরকার ছিল ঘোর রবীন্দ্রবিরোধী। আর ছায়ানটে রবীন্দ্র সংগীতই শেখানো হত। গায়ক হওয়ার জন্য নয়, গানটাকে ভালোভাবে বোঝার জন্যই ছায়ানটে ভর্তি হয়েছিলাম। ওয়াহিদুল হক, সনজীদা খাতুনের কাছে শিখেছিলাম রবীন্দ্র সংগীত।

১৯৭০ সালে আপনার অ্যাকাডেমিক শিল্পশিক্ষা জীবন শেষ হয়। এরপর কী করলেন?

’৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর, সত্তরের উত্তাল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার অ্যাকাডেমিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে চাকরি জীবন শুরু করি। ধানমন্ডি ২ নম্বরে অবস্থিত ‘আর্ট এসেম্বল’ গ্যালারির সহকারী পরিচালকের পদে প্রথম চাকরি। মাসিক বেতন ২০০ টাকা। সেই সময়ে ঢাকায় হাতে গোনা আর্ট গ্যালারি ছিল। আরেকটা গ্যালারি ছিল শাহবাগের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে, শাকুরা রেস্তরাঁর পাশে।

আপনি চাকরি শুরু করার একমাস পরেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ২৫ মার্চের কালরাতে কোথায় ছিলেন আপনি?

আমি তখন এক বন্ধুর সঙ্গে থাকি। রায়ের বাজারে কাটাসুর এলাকায় একটি টিনশেডের বাড়িতে। ২৫ মার্চ, পূর্ণিমা ছিল। আমার বন্ধু হেলাল আপনমনে সিগারেট টানছিল। আর আমি ছবি আঁকছি। আর উদাত্ত কণ্ঠে গান করছি। হঠাৎ, পাশের বাড়ির একজন চিৎকার করে ডাক দিলেন, ধমক দিয়ে বললেন, ‘বাহিরে গুলির শব্দ হচ্ছে আর আপনি গান গেয়ে যাচ্ছেন। দেশের কোনও খবর তো রাখেন না! ফুর্তিতে আছেন।’ তখন আমি গান থামিয়ে চুপ হয়ে গেলাম। চারদিক নিস্তব্ধ, তবে একটু একটু গুলির শব্দ শুনতে পেলাম তখন। সকালে শুনলাম, শহরে কারফিউ। রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গণহত্যা চালিয়েছে পাকিস্তানি আর্মিরা।

শহরের এমন পরিস্থিতিতে কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

অবরুদ্ধ ঢাকা শহর। তখন বুঝতে পারলাম যে, আমরা একটা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি। এই শহর ছাড়তে হবে। কিন্তু কোথায় যাব, জানি না। ঠিক করলাম আপাতত বন্ধুর সঙ্গে ওদের গ্রামের বাড়ি চলে যাব। কিশোরগঞ্জে। বন্ধুর বাবা চাকরি করতেন পুলিশে। এটা একটা ভরসার বিষয়। কারফিউ শেষ হওয়ার পর বের হলাম বাসা থেকে। গ্যালারিতে গেলাম। গিয়ে দেখি কেউ নেই! গ্যালারির পরিচালকের বাসায় গেলাম। আমায় এক মাসের বেতন দিয়ে দিলেন। আর বললেন, আপাতত গ্যালারি বন্ধ। শহর ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে কিছুদিন থাকতে। আমাদের বাসার গলির কাছেই ফিজিক্যাল কলেজের সামনের রাস্তায় বন্দুকধারী পাকিস্তানি আর্মির পাহাড়া। যারাই এই পথ দিয়ে যাচ্ছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আমাদেরও আটকাল। আমি তখন নিজের আসল নাম স্বপন চৌধুরী গোপন করে নাম বললাম সফিকুল ইসলাম। এরপর কলমা বলতে বলা হল, আমি কলমা বলে দিলাম। এমন পরিস্থিতিতে ঘর থেকে বের হওয়ার আগেই আমার সংগ্রহে একটা উর্দু বই ছিল, সেটা থেকে একটা কলমা শিখে নিয়েছিলাম।

তারপর, ঢাকা ছাড়লেন কবে?

এপ্রিল মাসের ৩ তারিখ ঢাকা ছাড়লাম। আর ঢাকায় ফিরলাম দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। পুরান ঢাকার টিকাটুলি পথ ধরে নদী পার হয়ে মান্ডা হয়ে কিশোরগঞ্জের উদ্দেশে রওনা শুরু করলাম। তখন মনে হয়েছে, চট্টগ্রামে বাড়ি ফেরার চেয়ে বন্ধুর সঙ্গে কিশোরগঞ্জে পালিয়ে যাওয়া সহজ। তখন বহু মানুষ ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে। কিশোরগঞ্জে কয়েক দিন থাকার পর হেলালের বাবার কাছে শুনলাম, ঢাকা থেকে কয়েকজন ভিআইপি লোক আসছেন। তাঁদের গোপনীয়তা রক্ষা করে রাতের দিকে রেলে করে ভৈরব পাঠাতে হবে। ভাগ্য ভালো বলতে হয়, যাঁরা ঢাকা থেকে এসেছেন, তাঁরা আমার পূর্ব-পরিচিত, মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের স্ত্রী বেবী আপা, সঙ্গে তাঁর মা আর রাশেদ খান মেননের ছোট ভাই শহিদুল্লাহ খান বাদল। তাঁদের দেখে মনে সাহস পেলাম।

ঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জ। কিশোরগঞ্জ থেকে ভৈরব। কলকাতায় পৌঁছলেন কবে?

কলকাতা তখনও মাথায় নেই। জানি শুধু নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে হবে। এই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ভৈরবে পৌঁছনোর পর স্থানীয় এক আওয়ামী লিগ নেতার বাড়িতে এক রাত থাকলাম। সেই সময়ে শুরু হল পাকিস্তান বিমান বাহিনীর হামলা। সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সীমান্তের দিকে পথ চলা শুরু করলাম। কয়েকটা গ্রাম পাড়ি দিয়ে হেঁটে হেঁটে নৌকায় দীর্ঘ ক্লান্তি নিয়ে বর্ডারে পৌঁছে গেলাম। বর্ডার পার হলাম। বর্ডার পার হওয়ার আগে পরের দু’-একটা দিন নানা ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। এই সময়টায় পথে খেত থেকে তুলে মিষ্টি আলু খেয়েছি। ডোবার জল খেয়েছি। আর অপরিচিত গ্রামে সদ্যপরিচয় হওয়া এমন একজনের বাড়িতে রাতও কাটিয়েছি।

ভৈরব-ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সীমান্তের দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকটবর্তী ত্রিপুরা রাজ্যে। তার মানে প্রথমে আগরতলা গেলেন?

বর্ডারের কাছাকাছি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় আগরতলা শহরে পৌঁছে যাই। ওই যে আমি খালেদ মোশাররফের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম, ভৈরবের এক গ্রাম থেকে সেই তথ্য বর্ডারে মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়ায় তাঁরা আমাকে নিয়ে যান সেক্টর কমান্ডার মেজর শফিউল্লাহর কাছে। তাঁদের জানাই যে, সর্বশেষ কোন গ্রামে খালেদ মোশাররফের স্ত্রী ও তাঁর শাশুড়ি রয়েছেন। এর জন্য আমি সহজেই বর্ডার থেকে একটা জিপে করে আগরতলা শহরে পৌঁছে যেতে পারি। এই প্রথম বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোনও দেশের শহরে এলাম। পরবাসী জীবনের দিন শুরু হইল। এর আগে আর্ট কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র থাকার সময়ে একবার পশ্চিম পাকিস্তান গিয়েছিলাম। আর যুদ্ধের শুরুতে ত্রিপুরা এলাম। আগরতলা শহরের কিছুই আমার চেনা নয়। কিন্তু পরিচিত একজনের কথা মনে পড়ল। আমার ছোটবোন কল্যাণী চৌধুরী, ওরা কলকাতায় থাকে, কিন্তু ওর বর অশোক সেন আগরতলায় ব্যবসা করে। কিন্তু কোথায় ব্যবসা করে বা কোথায় থাকে, তা আমার জানা ছিল না। এইসব ভাবতে ভাবতে বেলা বাড়ার সঙ্গে হঠাৎ দেখি– আমি যেখানে বসে আছি, তার পাশের দোকানে প্রবেশ করছেন যিনি, দেখে মনে হল তিনি আমার পরিচিত। কাছে গিয়ে ঠিকঠাক চিনতে পারলাম। আমাদের চট্টগ্রামের পাড়ায় থাকতেন। আমার ভগনিপতির বন্ধু। বিধানকৃষ্ণ সেন। ঐতিহাসিক ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’র আসামি এই বিধানকৃষ্ণ সেন। যে-ই মামলার প্রকৃত নাম হচ্ছে ‘রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য’।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে দ্বিতীয় বড় আশ্রয় ছিল এই আগরতলা। শহরের জনসংখ্যার চেয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের সংখ্যা অধিক ছিল। প্রায় ১৪ লাখ শরণার্থী আশ্রয় নেয় এই ত্রিপুরা রাজ্যে। আগরতলায় আর কোনও পরিচিতের দেখা পেলেন?

আগরতলা শহরে নামার পর মনে হল অনেকের মুখ চেনা। কিন্তু ঢাকা থেকে টানা জার্নিতে পথের ক্লান্তিতে পরিষ্কারভাবে চিনতে পারলাম শুধু বিধান সেনকে। তিনি তখন রিকশা ডেকে ভগনিপতি অশোকবাবুর ঠিকানা বলে দিলেন। অশোকবাবুর বাড়িতে পৌঁছে কাছের মানুষের দেখা পেলাম। পরিবারের একজনকে পেলাম। তখন বাড়ির সকলের কথা মনে পড়ল। মা-বাবার কথা মনে পড়ল। মনে হল, জীবনের ছন্দ ফিরে পেলাম। এই ক’দিন শুধু বাঁচার জন্য ছুটে চলেছি।

এক দেশ থেকে আরেক দেশ। ছোট শহর থেকে বড় শহরের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। আগরতলা থেকে কলকাতা অনেকটা পথ। এই পথের বর্ণনা যদি একটু বলতেন?

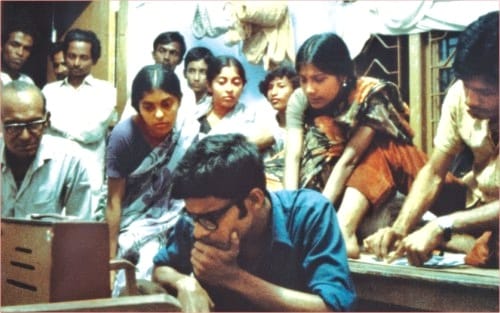

কোনওমতে একটি বগিতে একটু বসার জায়গা পেয়েছিলাম। ট্রেন ভর্তি ঠিকানাহীন, উদ্বাস্তু, আশাবাদী স্বাপ্নিক মানুষ। এই সকল মানুষকে নিয়ে তিনদিন পর ট্রেনটা এসে থামল শিয়ালদা স্টেশনে। স্টেশন ভর্তি মানুষ আর মানুষ। সকলেই আমার মতো পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শরণার্থী। ঘর ছাড়া দেশ ছাড়া পরবাসী।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পূর্ববাংলার বাঙালিদের দ্বিতীয় ঘর-বাড়ি হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ। আর আপনি পৌঁছে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা শহরে।

বলতে পারো, এই শুরু হল আমার যুদ্ধ, জীবনের পথচলা মহানগর কলকাতায়। অশোকবাবুর দেয়া ঠিকানা মোতাবেক পৌঁছে গেলাম গড়িয়ায় কল্যাণীর বাড়ি। বোন আমাকে দেখে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। কল্যাণী আর আমি পিঠাপিঠি ভাইবোন। শিবপুরে আমার মেজভাই শিবপ্রিয় চৌধুরী থাকতেন। যুদ্ধের সময়ে ওর বাসাতেও আমি থেকেছি অনেক দিন।

এই শহরে খুঁজে পেলেন আপনার সহযোগী শিল্পীদের। শব্দসৈনিক হিসেবে, চিত্রশিল্পী হিসেবে দেশের পক্ষে লড়াই করলেন।

বোনের বাসায় দু’দিন থাকার পর চারদিক খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলাম। পরিচিতদের সন্ধানে থাকলাম। কলকাতা শহরে তখন ‘জয়বাংলা’র লোক হিসেবে ট্রাম-বাসে উঠতে পারতাম। কোনও টিকিট কাটতে হত না। ভারত জুড়ে আমাদের পরিচয় ছিল ‘জয়বাংলা’র লোক হিসেবে। একদিন গড়িয়ায় পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে চলে এলাম পার্ক সার্কাসের বাংলাদেশ মিশনের সামনে। এসে অবাক হয়ে গেলাম। কয়েক হাজার লোকের সমাগম। রাস্তা জুড়ে মঞ্চ তৈরি করে গান গাইছেন বাংলাদেশের শিল্পীরা। মঞ্চের কাছাকাছি গিয়ে পেয়ে গেলাম ছায়ানটের ওয়াহিদুল হককে। ওয়াহিদুল হক আমাকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে কবে এলাম এখানে। এরপর তিনি একটা ঠিকানা লিখে দিলেন। বললেন, আগামীকাল সকালে যেন এই ঠিকানায় সকাল সকাল পৌঁছে যাই।

(চলবে)

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved