‘সন্দেশ’-এর যে কোনও অনুষ্ঠানে ভবানীদা ছিল অপরিহার্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার সহজাত ক্ষমতা ছিল ওঁর। ওঁর ছড়ায় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা, অনুষ্ঠানে এক বাড়তি মাত্রা যোগ করত। দর্শককুলের উল্লাস, হাততালি থামতেই চাইত না। সন্দেশী চড়ুইভাতিও ভবানীপ্রসাদ মজুমদারকে বাদ দিয়ে ভাবাই যেত না। ‘সন্দেশ’-এর বড় সম্পাদক সত্যজিৎ রায়েরও খুব পছন্দ ছিল ওঁর লেখা। এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে মুখোমুখি হয়ে ভবানীপ্রসাদের ‘সন্দেশ’-এ ছাপা হওয়া প্রথম ছড়া ওঁকে শুনিয়ে চমকে দিয়েছিলেন।

ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের স্মৃতিচারণ করতে হবে– এ ছিল আমার কল্পনারও বাইরে। সেই সাতের দশকের শেষভাগ থেকে আমাদের মনের মিল। ভবানীদার মতো ছড়াকার যে বাংলাসাহিত্যে বিরল (বড়দের কবিতার ক্ষেত্রেও), একথা তো সর্বজনবিদিত। পাঠকের মনে ওঁর স্থান চিরস্থায়ী। এমন চটজলদি অনবদ্য ছড়া রচনা ওঁকে অনন্য করে তুলেছিল। রসরচনায় সুকুমার রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি যে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, এতে কোনও দ্বিধা নেই কারও মনে। আর যাঁরা ওঁর বড়দের কবিতা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, সমাজসচেতনতা ছিল ওঁর রচনার ভিত্তি। যেটা অধিকাংশ পাঠকের অজানা, তা হল ভবানীপ্রসাদ ছিলেন নির্লোভ, বন্ধুবৎসল। নামী পত্রিকা তো বটেই, যত অনামী পত্রিকাই হোক, ওঁর কাছে লেখা চেয়ে পায়নি, এমন দুর্ঘটনা কখনও ঘটেনি। আসলে অল্পবয়স থেকেই জীবনসংগ্রাম ওকে এভাবেই ভাবতে শিখিয়েছিল। ভবানীদা জানতেন, নিচ থেকে উঠে আসার লড়াইতে এই সাহায্যটুকু কতটা সাহস জোগায়।

ওঁর সঙ্গ করে, ওঁর থেকে শিখে কত ছড়াকার, কবি যে উন্নতি করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই! ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় ওঁর লেখা ছাপার সময় সম্পাদকদের ধারণা ছিল, লেখক একজন পাকা বয়সের পোক্ত মানুষ। মুখোমুখি হয়ে ওঁর অল্পবয়স দেখে তাঁরা যেমন অবাক হয়েছিলেন, তেমনই উল্লসিত হয়েছিলেন এমন এক প্রতিভাকে ‘সন্দেশী লেখক’ হিসেবে পেয়ে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় কোনও পত্রিকাই ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের লেখা থেকে বঞ্চিত হয়নি। এমনই সর্বব্যাপী পরিচিত হয়েছিল ওঁর যে, ‘ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, হাওড়া’ লিখলেই চিঠি পৌঁছে যেত ঠিক ঠিকানায়।

‘নিউ স্ক্রিপ্ট’-এর কলেজ স্ট্রিট-এর দোকানে আমাদের, শিশুসাহিত্যিকদের নিত্য আড্ডার দুই মধ্যমণির একজন ছিলেন শিশিরকুমার মজুমদার, অন্যজন ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। সেই জমজমাট আড্ডার স্বাদ যাঁরা পাননি, তাঁদের জন্য দুঃখ হয়। গল্প, আড্ডার কার্পেটে ভবানীপ্রসাদের আর তাঁর বন্ধুদের ছড়ার নকশার বুনন ছিল অবধারিত। আমি যেহেতু মূলত সন্দেশী, তাই ‘সন্দেশ’-এর কথাই বারবার ফিরে আসছে। ‘সন্দেশ’-এর যে কোনও অনুষ্ঠানে ভবানীদা ছিল অপরিহার্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার সহজাত ক্ষমতা ছিল ওঁর। ওঁর ছড়ায় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা, অনুষ্ঠানে এক বাড়তি মাত্রা যোগ করত। দর্শককুলের উল্লাস, হাততালি থামতেই চাইত না। সন্দেশী চড়ুইভাতিও ভবানীপ্রসাদ মজুমদারকে বাদ দিয়ে ভাবাই যেত না। ‘সন্দেশ’-এর বড় সম্পাদক সত্যজিৎ রায়েরও খুব পছন্দ ছিল ওঁর লেখা। এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে মুখোমুখি হয়ে ভবানীপ্রসাদের ‘সন্দেশ’-এ ছাপা হওয়া প্রথম ছড়া ওঁকে শুনিয়ে চমকে দিয়েছিলেন। ‘সন্দেশ’-এ আসা কিছু বিজ্ঞাপনের জন্য ছড়া লেখার অনায়াসেই ওঁর কাঁধে চাপিয়ে দিতে এক মুহূর্তে ভাবতে হত না তাঁর।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

‘সন্দেশ’ পত্রিকায় ওঁর লেখা ছাপার সময় সম্পাদকদের ধারণা ছিল, লেখক একজন পাকা বয়সের পোক্ত মানুষ। মুখোমুখি হয়ে ওঁর অল্পবয়স দেখে তাঁরা যেমন অবাক হয়েছিলেন, তেমনই উল্লসিত হয়েছিলেন এমন এক প্রতিভাকে সন্দেশী লেখক হিসেবে পেয়ে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় কোনও পত্রিকাই ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের লেখা থেকে বঞ্চিত হয়নি। এমনই সর্বব্যাপী পরিচিত হয়েছিল ওঁর যে, ‘ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, হাওড়া’ লিখলেই চিঠি পৌঁছে যেত ঠিক ঠিকানায়।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

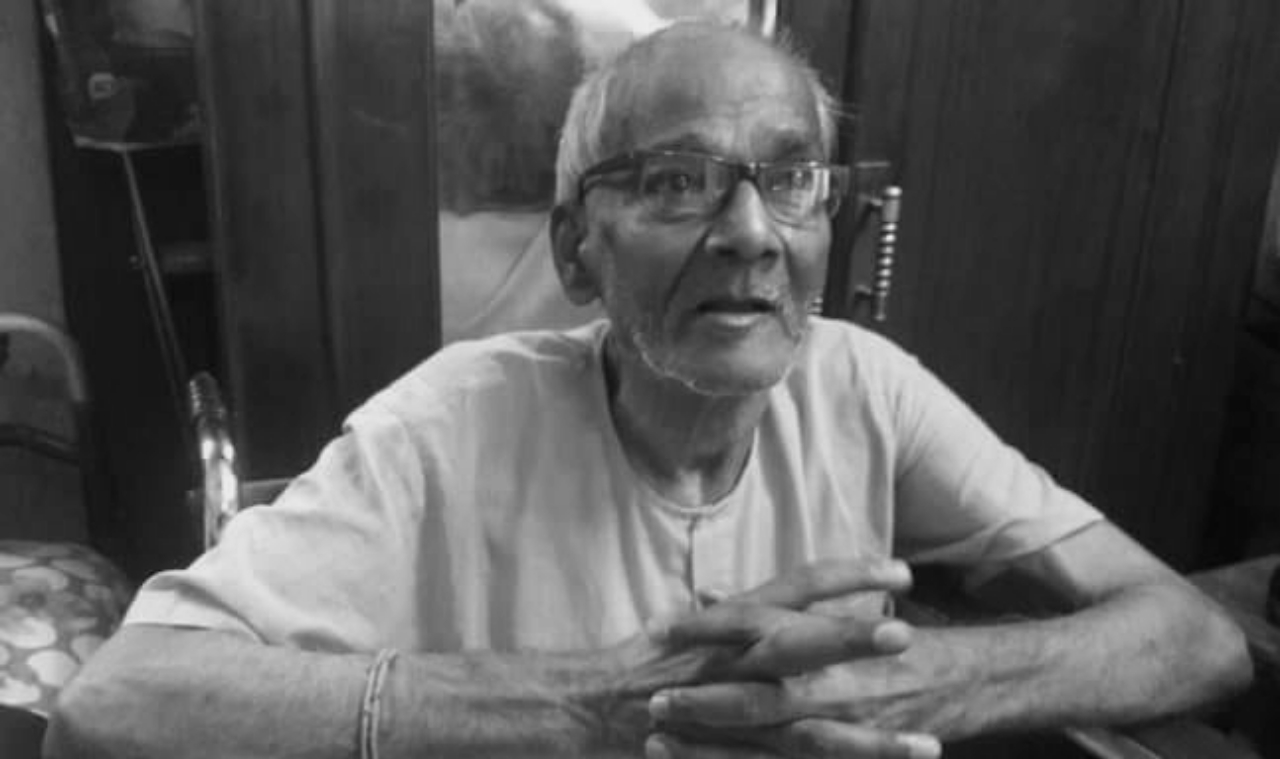

ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের অক্লান্ত কলম ওকে অভাবনীয় পরিচিতি, অপরিমিত ভালোবাসা এনে দিলেও ওঁরই বদান্যতার কারণে অর্থ এনে দেয়নি। তাই, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর, খানিকটা দুশ্চিন্তা জমা হয়েছিল ওঁর মনের কোণে। দুই কৃতি মেয়ে সেই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলেও, স্বাভিমানী ভবানীপ্রসাদ নিজ (আর্থিক) অক্ষমতা নিয়ে খানিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাতে সর্বশক্তি দিয়ে ইন্ধন জোগাল মধুমেহ– ডায়াবিটিস। এই দুইয়ের আক্রমণে ভবানীদা নিজেকে গুটিয়ে নিতে লাগলেন। এর মধ্যে করোনাঘটিত লকডাউন বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিল ছিন্ন। এরই মধ্যে একদিন এক দুর্ঘটনা ওঁর বাঁ-পা কেড়ে নিয়ে ওকে অবসাদের খাদের আরও গভীরে ঠেলে দিল। অনর্গল কলম খাপবন্ধ হয়ে পড়ে রইল। সেই যন্ত্রণাও নিশ্চয়ই ভবানীপ্রসাদকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। মেয়েরা দূর থেকেই স্নেহ দিয়ে আগলে রেখেছিল। আর বউদি তো বটগাছের মতো ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছিল। আমরা, ওঁর ভালোবাসা মানুষরা, ওঁর সেরে ওঠার জন্য প্রার্থনা করে গিয়েছি।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

আরও পড়ুন: সুকুমার রায় যে অর্থে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জন করতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথ তা পারেননি

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

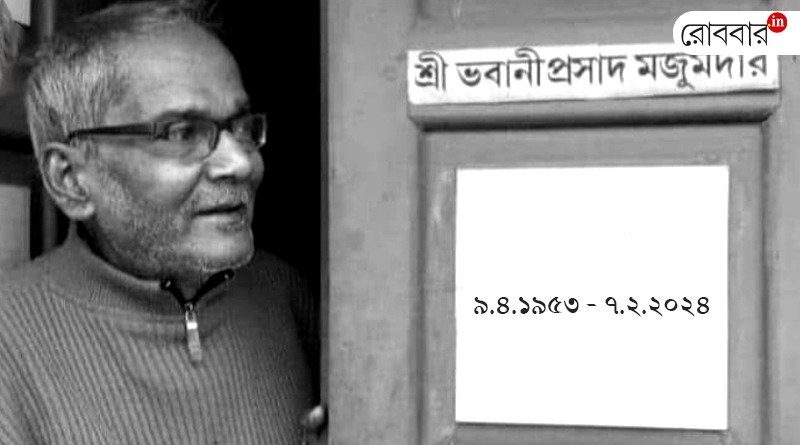

তবু, হয়তো এক বুক অভিমান নিয়েই ম্যালেরিয়াকে শিখণ্ডী করে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার আমাদের ছেড়ে সুকুমার রায়ের একধাপ নিচের আসনে পাকাপাকিভাবে বসতে পাড়ি জমালেন আজ, ৭ ফেব্রুয়ারি। রেখে গেলেন বউদি, দুই মেয়ে-জামাই আর নাতনিকে। ওঁরা শোক সামলে উঠুক, এটাই প্রার্থনা।

চির আনন্দের দেশে আশা করি সবার বন্ধু ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের কাছে আমাদের ভালোবাসা পৌঁছবে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved