১১ জানুয়ারি, ২০২৪। বোড়াল মহাশ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লির সামনে গুটিকয়েক মানুষ। দেবারতিদির ভাইয়ের স্ত্রী, ভাইঝি, বোন দেবার্চনা, নন্দ আর মণীন্দ্রবাবুর ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী। কয়েকজন তরুণ কবি। বাংলাভাষার একজন অনন্যসাধারণ কবি প্রায় খুব চুপিসারে বিদায় নিচ্ছেন। ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি থেকে যে লোকে যাওয়ার জন্য, যে পুনর্মিলনের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলেন, সেই লোকেই চললেন দেবারতি মিত্র।

প্রচ্ছদ: দীপঙ্কর ভৌমিক

দেবারতি মিত্রকে আমি প্রথম দেখি, যেবার তিনি কৃত্তিবাস পুরস্কার পান। ১২ এপ্রিল, ১৯৬৯। সেদিন আমি দূর থেকে তাঁকে দেখেছিলাম। খুব সুন্দর লাগছিল। তাঁর কবিতা তখনও বিশেষ পড়িনি। দু’-একটা যা পড়েছিলাম, তা আমার ভালো লেগেছিল। আমি নিজেও তখন সবেমাত্র লেখালিখির চেষ্টা করছি। কলেজের প্রথম বছর। পরে, স্থানীয় একটি পত্রিকার জন্য তাঁর কাছে একটি কবিতা চাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাকে কবিতা পাঠিয়ে দেন এবং সঙ্গে বড়-বড় অক্ষরে লেখা একটি চিঠি। পত্রিকা প্রকাশিত হলে সৌজন্য সংখ্যা ডাকে না পাঠিয়ে উনি ওঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

তখনও রাসবিহারীর মোড় পেরিয়ে টালিগঞ্জের দিকে কখনও যাইনি। দেবারতি মিত্রর নির্দেশিত পথে দেশপ্রাণ শাসমল রোডে পৌঁছে, ওঁর বাড়িতে ঢোকার মুখে আমরা– আমি ও প্রিতম মুখোপাধায়– একটু থমকে যাই! আমাদের চেনা পরিসরের বাড়ি নয়। বাড়ির সামনের বাগান, মর্মর মূর্তি পেরিয়ে বড়সড় বসার ঘরে প্রবেশ করি। দেবারতি মিত্র আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সৌজন্য সংখ্যা ও নিজেদের পরিচয় দেওয়া সাঙ্গ হলে উনি আমাদের তখনকার জীবন নিয়ে নানা প্রশ্ন করেন। ইতিমধ্যে রাজকীয় চেহারার দেবারতি মিত্রর মা আমাদের জন্য প্লেটভর্তি জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢোকেন। আমাদের কথাবার্তায় উনিও যোগ দেন। খুব ভালো লাগে আমাদের। আমরা বুঝি, আমাদের উপস্থিতিতে ওঁরা খুশিই হয়েছেন। ফিরে আসার সময় ওঁরা আবার আসতে বললেন। বললেন, ‘যখন ইচ্ছে হবে তখনই চলে আসবে।’ আমরা ‘কবি দেবারতি মিত্র’র বাড়ি গিয়েছিলাম, ফিরলাম ‘দেবারতিদি’র বাড়ি থেকে।

এরপর প্রিতম গিয়েছে দু’-একবার, তারপর থেকে আমি একাই। দেবারতিদি মাঝে মাঝেই খুব আন্তরিক পোস্টকার্ড পাঠাতেন। নববর্ষের আর বিজয়ার চিঠি তো বাঁধা। দেবারতিদির ছোট দুই বোন– দেবাঞ্জলি আর দেবার্চনা, কখনও সখনও ঘুরে যেত আমাদের আড্ডার ভিতর। এরপর আমরা যখন নিজেরা কাগজ করলাম, ‘উলুখড়’, তখন দেবারতিদি পত্রিকার জন্য গদ্য লিখলেন। সহজে রাজি হননি, একটু জোর-জবরদস্তি করতে হয়েছিল। মনে আছে, কাগজের জন্য আমাকে মানি অর্ডারে ১৫ টাকা পাঠিয়েছিলেন।

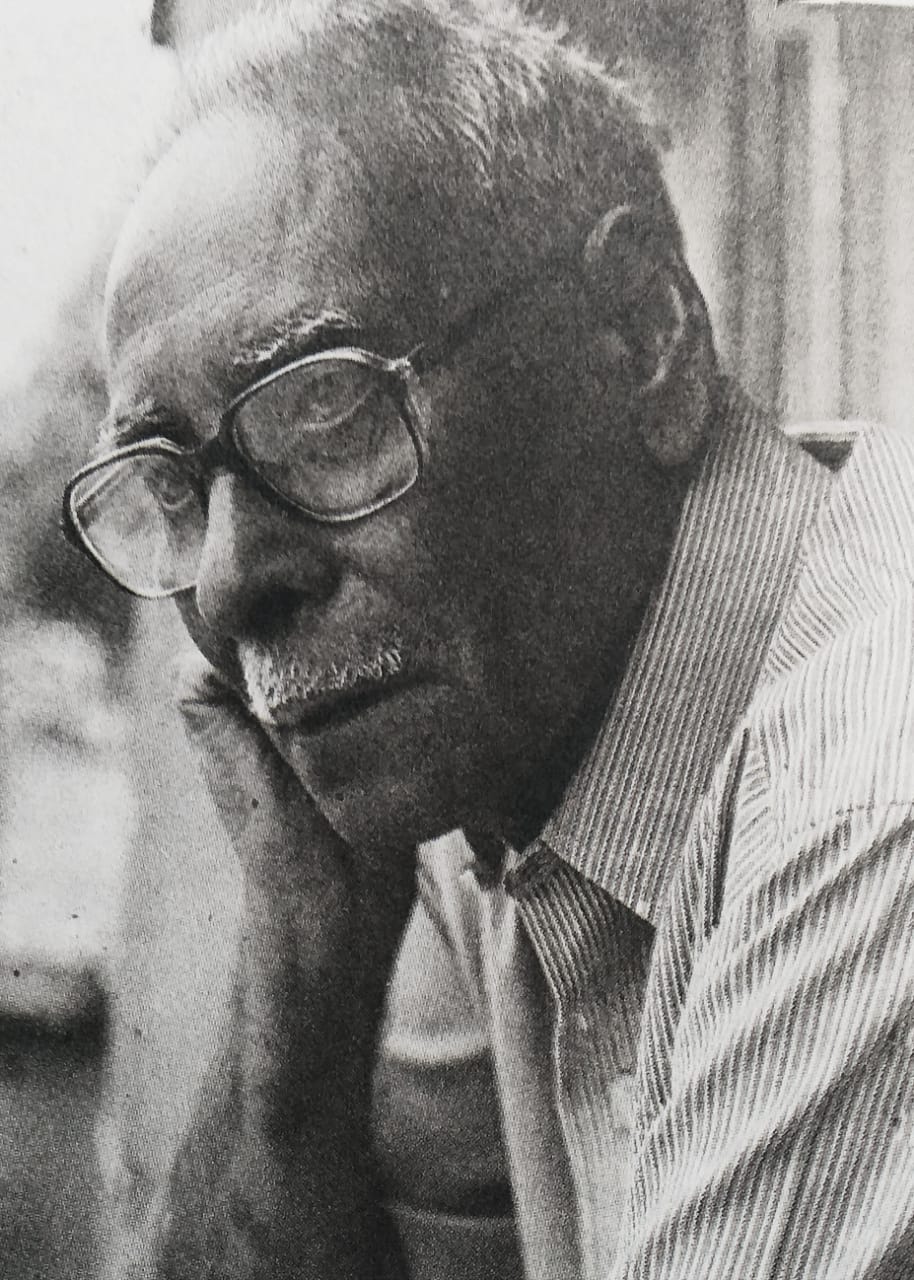

দেবারতিদিকে মন হত যেন কবিতার মধ্যেই বসবাস করেন। পার্থিব জগতের বাইরে যেন তাঁর পথ চলা। তাই বাড়িভর্তি লোকজন থাকলেও দেবারতিদির মধ্যে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা কাজ করত। কাজ করত ভয় আর উদ্বেগ। সহপাঠিনীদের বক্রোক্তি, হাসি-ঠাট্টা তাঁকে বারবার কলেজ পাল্টাতে বাধ্য করেছে। স্বাভাবিক জীবন থেকে তাঁকে টেনে সরিয়ে দিয়েছে অমোঘ নির্জনতার দিকে। কথা বলার সামান্য অসুবিধে থাকায় সভা-সমিতি প্রায় এড়িয়ে চলতেন। বিশ্বাস করা কঠিন তাঁর মতো উচ্চস্তরের কবিখ্যাতির অধিকারিণী এত হাঁকডাকওয়ালা বইমেলায় সম্ভবত কখনও যাননি। ‘আকাশবাণী’ বা ‘দূরদর্শন’-এ কোনও অনুষ্ঠানের কথা উঠলেই দেবারতিদি বেঁকে বসতেন। প্রযোজকদের ঘাম ছুটে যেত তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে। টালিগঞ্জের বাড়িতে তিনি একা একা ছাদে ঘুরে বেড়াতেন। বাড়ির লাইব্রেরি ঘর ছিল তাঁর ধ্যানের জায়গা। প্রকৃতি থেকে তুলে আনতেন কবিতার দর্শন, ছবি, চিত্রকল্প। নিঃসঙ্গতার কারণেই যেসব তরুণ ও নাতিতরুণ কবিরা যখন তাঁদের বাড়িতে যেতেন, তিনি খুব খুশি হতেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হত তিনি যেন আমাদের ভিতর দিয়ে বাইরের পৃথিবীর আলো-হাওয়া-রোদ্দুর ছুঁয়ে যাচ্ছেন। এই বাড়িতেই এক সন্ধ্যায় আমি মণীন্দ্র গুপ্তকে দেখি।

মাঝে তিন-চার বছর আমরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলাম আমার ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে। তবে নববর্ষ ও বিজয়ায় নিয়মিত দেবারতিদির পোস্টকার্ড আমার ঠিকানায় পৌঁছে গিয়েছে। ১৯৭৭-এর শেষের দিকে, তখন আমি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তকে ‘অলিন্দ’ প্রকাশনায় সাহায্য করছি, প্রণবেন্দুদারই অনুরোধে দেবারতিদিদের বাড়ি যাই। ‘দেবারতিদিদের’ কেননা তখন দেবারতি মিত্র ও মণীন্দ্র গুপ্তের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। টালিগঞ্জ ছেড়ে দেবারতিদি এখন হিন্দুস্থান পার্ক-এ। দেবারতিদি তো আমায় এতদিন পর দেখে ভীষণ খুশি। মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে নতুন করে আলাপ হল। আলাপ ক্রমশ জমে উঠল। দু’জনের কবিতা নিয়ে ফিরে এলাম। আর সেই সন্ধ্যা থেকে আমরা পরতে পরতে জড়িয়ে গেলাম দু’জনেরই চিরবিদায়ের দিন পর্যন্ত। অফিসের পর সপ্তাহে একদিন কবিতার এই আশ্চর্য ওয়ার্কশপে হাজির না হতে পারলে অস্বস্তি হত। আমার তো হতই, ওঁদেরও হত মনে হয়।

ভাস্বতী রায়চৌধুরী– কবি ও দেবারতিদির বন্ধু, লিখেছেন, ‘প্রথম ওই বাড়িতে ঢুকে আমার মনে হয়েছিল এত ছোট বাড়িতে দু’জন কবির পক্ষে কি করে থাকা সম্ভব? দেড়খানা মাত্র ঘর। কিন্তু তারপর ওই বাড়িতে যেতে যেতে মনে হতে লাগল বাড়িটা বড় হয়ে যাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত পর্যন্ত। সর্বদাই অবারিত দ্বার বাড়িটার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে হাওয়া-রোদ্দুর-তারার আলো অথবা হয়তো বাড়িটাই ভাসছে হাওয়ায়-রোদ্দুরে আর তারার আলোয়। কারণ ওই বাড়িতে সর্বদাই ছিল নবীন কবিদের যাওয়া আর আসা। আর ওইসব নবীন কবিদের কবিতার সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে কী গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল ওই বাড়ির দু’জন কবিরই। আর সেইসব কবিতা আর কবিদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ওই বাড়িকে করে তুলেছিল মায়াময় আর রহস্যময়। কে না জানে মায়ারও কোনও শেষ নেই, রহস্যের কোনও শেষ নেই।’

দেবারতিদি রন্ধন-পটীয়সী ছিলেন না। হওয়ার কোনও বাসনাও ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু তবু যখন বাধ্যতামূলক রান্না করতে হত কবিতার লাইন ঝিলিক দিয়ে উঠত অমলেটের ভিতর থেকে, ডালের ফোড়নের গন্ধের গভীর থেকে। মাথায় কবিতা ঘনিয়ে এলে, সাক্ষাৎকারে দেবারতিদি বলেছিলেন, ‘কবিতা মাথায় যদি পুরোপুরি এসে যায় গ্যাস বন্ধ করে লিখে নেব।’ তাই মুদির দোকানে পাঁউরুটি কিনতে গেলে মুদি যখন প্রশ্ন করে, ‘ক পাউন্ড?’ দেবারতিদি অক্লেশে উত্তর দিয়ে ফেলেন, ‘এজরা পাউন্ড।’

১৯৯৫ সালে আবার ঠাঁই বদল। এবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত। নিজের ফ্ল্যাট। গড়িয়া স্টেশন রোড। বাড়ির নাম: যোগিয়া। ৩০ বছর আগের গড়িয়া তো গ্রামই। আমারও খুব সমস্যা হল– মিন্টো পার্ক থেকে হিন্দুস্থান পার্ক ছিল হাতের মুঠোয় আর গড়িয়া স্টেশন রোড যেতেও অনেকটা সময়, ফিরতেও। আড্ডার সময় কমে গেল। তবে ক্রমশ অভ্যাস হয়ে গেল দেবারতিদিদের আর বছর আষ্টেক কষ্ট করার পর আমার আর অফিস যাওয়ার প্রয়োজন রইল না। হিন্দুস্থান পার্কে, পরে যোগিয়া বাড়িতে গেলে দেখতাম দু’জনে হয় কিছু পড়ছেন বা লিখছেন বা প্রুফ দেখার কাজ চলছে। অবশ্য বাড়িতে অতিথি থাকলে অন্য কথা– যেদিনই যেতাম সেদিনই কিছু না কিছু শিখতাম, পুরনো দিনের নানা কথা শুনতাম। অবশ্য সাংসারিক এবং পারিবারিক কথাও হত আমাদের মধ্যে। দেবারতিদি অত্যন্ত নিপুণভাবে মণীন্দ্রবাবুর ওষুধপত্র হাতের কাছে এগিয়ে দিতেন ঠিক সময়মতো। আমার ধারণা, মণীন্দ্রবাবু নিজেই জানতেন না ঠিক কী কী ওষুধ উনি খান।

২০১৫ সাল নাগাদ যখন মণীন্দ্রবাবু ভীষণরকম অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন কী অপরিসীম সেবায় দেবারতিদি ওঁকে সুস্থ করে তুললেন, তা দিনের পর দিন নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। সুস্থ হওয়ার পর মণীন্দ্রবাবু তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লেখেন তিন বছরে। প্রতিবার উনি লিখতে লিখতে বলছেন, ‘আমি আর পারব না। আমায় ছেড়ে দাও।’ দেবারতিদি আদর করে, বকে সেই উপন্যাস শেষ করিয়েছেন। মণীন্দ্রবাবু তাঁর একটি বইয়ের উৎসর্গপত্রে দেবারতি মিত্রর নামের আগে লিখেছিলেন, ‘আমার অভিভাবিকা।’ সোরিওসিসে তখন মণীন্দ্রবাবুর পা ফেটে রস বেরচ্ছে, শুকনো চামড়ার পাপড়ি খসে খসে পড়ছে পা থেকে একটু পরে পরেই দেবারতিদি ঘর ঝাড় দিতেন। দিনে হয়তো ২৫ বার! আর চা– চা সবসময় হচ্ছে। আমাদের চা দিয়ে দেবারতিদি সবে বসেছেন, আর একজন এলেন– আবার চা। তাঁকে চা দেওয়ার পর আবার একজন, আবার চা। কোনও লোক বলতে পারবে না যোগিয়া বাড়িতে চা না খেয়ে ছাড়া পেয়েছে! ডাকে আসত অনেক বই পত্র-পত্রিকা, লেখকরা নিজেরাও নিয়ে আসতেন। সবই খুঁটিয়ে পড়ার চেষ্টা চলত যোগিয়া বাড়িতে।

মধ্যে একবার, তখনও মণীন্দ্রবাবু ততটা অশক্ত হয়ে পড়েননি, দু’জনেরই খুব ইচ্ছে হল সমুদ্রদর্শনের। কিন্তু আমাকে ছাড়া যাবেন না। অগত্যা বন্ধু সমীর দে রায়ের অফিসের হলিডে হোম বুক করে, কেয়ারটেকারকে ভালো করে বুঝিয়ে ওঁদের পৌঁছে দিয়ে এলাম পুরীতে। সেই হলিডে হোম খুবই পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক ও বিশ্বাসযোগ্য। ঘর থেকে, নয় ঘরের বাইরে এলেই বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখা যায়। আমি দিয়ে ফিরে আসব শুনে প্রথমে খুবই বেঁকে বসেছিলেন দু’জনে। আমি অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাই। আমি চেয়েছিলাম জীবনের উপান্তে এসে দু’জন কবি দু’জনের মতো করে সমুদ্র উপভোগ করুন।

ওঁদের নানা কাজে জোগাড়ের বা চলনদারের ভূমিকা নিয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি। ওঁদের সঙ্গে গল্প করতে-করতে, হাঁটতে-হাঁটতে, ওঁদের লেখার জন্য প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই খোঁজাখুজি ও জোগাড় করতে আমার খুব আনন্দ হত। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘শুভেচ্ছা সফর’ বেরনোর সময় ওঁরাই উদ্যোগ নিয়ে কবিতা বাছাই করলেন, প্রুফ দেখলেন। দ্বিতীয় বই বেরনোর সময়ও তাই। তৃতীয় বইয়ের কবিতা বাছাই করলেন দেবারতিদি। এই তো সেদিন কোভিডের পরে আমার একটি এক ফর্মার ১২টি কবিতার বই বের করবে ‘পাখিরা’। সব কবিতাতেই কোভিডের অন্ধকার সময়ের ছোঁয়া। ‘কী নাম দেব, দেবারতিদি?’ ‘নাম দাও দ্বাদশ তামস’।

২০১৮-র ৩১ জানুয়ারি সব হিসেব পাল্টে গেল। যোগিয়া বাড়ির এক চিলতে পরিসরের দু’জন সাধকের একজনের শূন্যতা আরেকজনকে এতোল-বেতোল, লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেল। মণীন্দ্রবাবুর মৃত্যুশোক ও নিঃসঙ্গতা দেবারতিদিকে আপাদমস্তক গ্রাস করল। রেডিও-টিভি আগেই ছেড়েছেন, আগের দেবারতিদি আর রইলেন না। এক জেদি, অবুঝ, ছন্নছাড়া দেবারতিদি আবির্ভূত হলেন। কোনও কথা শুনতে চাইতেন না। ছেলেমানুষের মতো বায়না করতেন, ‘যেখান থেকে পারো ওঁকে ধরে এনে দাও।’ কোভিড আরও অবস্থা খারাপ করে দিল। আমার যাওয়াও বেশ কিছুদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল। নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথাও ভাবতেন। বলতাম, ‘দেবারতিদি আপনিই তো শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় লিখেছিলেন, ‘দিন কেটে যায়, দুঃখকষ্টের উপর ধুলোমাটি, জলহাওয়ার প্রলেপ পড়ে, চারিদিকের পৃথিবী আমাকে দখল করে নেয়।’ লিখুন, দেবারতিদি লিখুন। বেশ কয়েকটি কবিতা লিখলেন। অসাধারণ সেসব কবিতা। জন্ম হল ‘ও-ও-ও-ও’ (পৃ. ৩২)। ‘পাখি ও পরি তখন’ (পৃ.১৬), ‘অগাধ বিরহ’ (পৃ.৪০) ও ‘করুণ ধুনোর গন্ধ’ (পৃ.৩২)। অনেক পরিশ্রমে রাজদীপ রায় ও গৌরবকেতন লাহিড়ী দেবারতিদির সঙ্গে কথা বলে বলে ওঁর সাক্ষাৎকার ও অগ্রন্থিত গদ্যের সংগ্রহ বের করল, ‘ফুল, পুতুল আর আগুন’। আবার লেখা বন্ধ করে দিলেন।

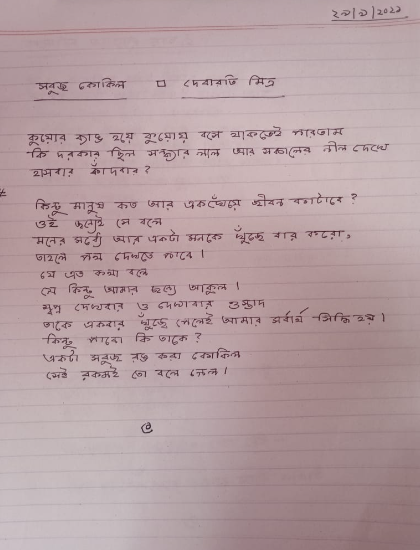

অনেকেই, লেখার জন্যই ওঁকে, পরে আমাকেও বারবার ফোন করতে লাগলেন। অনেক রাগারাগি ও কথা কাটাকাটির পর ঠিক হল– উনি আমায় কবিতাটি বলবেন, আমি কপি করে নেব আর আমার বন্ধু অমিত মণ্ডল টাইপ করে যেখানে পাঠানোর পাঠিয়ে দেবে। সেই মতোই চলছিল। সেই সময়ের একটি কবিতা ‘সবুজ কোকিল’।

দেবারতিদির মানসিক অবস্থা আরও খারাপ হল। বিছানা থেকে ওঠেন না। সারাদিন চুপ করে শুয়ে থাকেন। কেউ দেখা করতে চাইলে আসতে বারণ করে দেন। একান্ত এসে পড়লে কথা বলেন না। চুপ করে শুয়ে থাকেন। আমি গেলে বলেন, ‘বসো’, আমি বসে বসে বইটই ঘাঁটাঘাঁটি করি তারপর বলি– ‘চলি’। উনি বলেন, ‘আবার এসো’। ফোন করেন দিনে ৪-৫ বার, কোনও কোনও দিন আরও বেশি। ফোন করেন তুচ্ছ কারণে। অমুকের ছেলের নাম কী? অমুকের মা কি এখনও আছেন? ও কোথায় কাজ করে? অমুক সিনেমায় কে অভিনয় করেছিল? একদিন প্রশ্ন করলেন, মণীন্দ্র গুপ্তের বাবার নাম বলতে পারো? সাধ্যমতো উত্তর দিতাম। বেশি উতলা হতেন মণীন্দ্রবাবুর ছেলে কুশলের ফোন করার দিন। এক সপ্তাহ অন্তর শুক্রবার কুশল তাইওয়ান থেকে ফোন করত। সেদিন সকাল থেকে ফোন, কুশল ফোন করবে তো? কুশল ফোন করবে তো? একই প্রশ্ন বারবার করলে বিরক্ত হতাম। বুঝতাম আয়ার চূড়ান্ত অত্যাচার ও তীব্র নিঃসঙ্গতার ঢেউ তাঁকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে।

অবশেষে ১১ জানুয়ারি, ২০২৪। বোড়াল মহাশ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লির সামনে গুটিকয়েক মানুষ। দেবারতিদির ভাইয়ের স্ত্রী, ভাইঝি, বোন দেবার্চনা, নন্দ আর মণীন্দ্রবাবুর ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী। কয়েকজন তরুণ কবি। বাংলাভাষার একজন অনন্যসাধারণ কবি প্রায় খুব চুপিসারে বিদায় নিচ্ছেন। ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি থেকে যে লোকে যাওয়ার জন্য, যে পুনর্মিলনের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলেন, সেই লোকেই চললেন দেবারতি মিত্র। মনে পড়ে, শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় দেবারতিদি লিখেছিলেন, ‘আমার সব সময় ইচ্ছে করে নিঃসীম গ্রন্থ ও পারহীন অভিজ্ঞতা আমাকে সেইখানে পৌঁছে দিক যেখানে সমগ্র পৃথিবীজীবন গভীর পথে একটি অশেষ বৃত্তে মিশে যাচ্ছে।’

১২ এপ্রিল, ১৯৬৯ দেবারতি মিত্র কৃত্তিবাস পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১২ এপ্রিলের তাৎপর্য তখন বুঝিনি, পরে জেনেছি ১২ এপ্রিল ওঁর জন্মদিন। জানার পর থেকে গত ৪২-৪৩ বছর, ২-১ বার বাদে, দেবারতিদির বাড়ি যেতামই। ২০২৪-এর ১২ এপ্রিল অসুস্থ অবস্থায় প্রবাসে শূন্যতার ভিতর কেটে গেল আমার।

আজকের এই তর্পণ মূলত দেবারতিদির প্রতি, তবে দেবারতির প্রসঙ্গে উঠলে মণীন্দ্রবাবুর প্রসঙ্গ তো উঠবেই। কোনও বিশেষ দিনে নয়, আমার মনের তাঁরা নিত্যসঙ্গী।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved