যুবতী গৌরীর মামার বাড়িতে ছিল একটি কাঠের ব্লক। কিন্তু কাঠ তো সা-রে-গা-মা জানে না। কিন্তু সেই কাঠকেই করে তোলা হয়েছিল হারমোনিয়াম। স্রেফ চক দিয়ে দাগ কেটে। একে কি ‘যন্ত্রানুষঙ্গ’ বলা যায়? যুবতী নিবিড় মনে সেই কাঠে বোলাতে থাকে আঙুলের বিশ্বাস– আর গাইতে থাকে সা-রে-গা-মা। শব্দ তো এভাবেও সত্যের দিকে যাত্রা করে! সেই যুবতীর মাসতুতো দাদার যদিও এই ধরনের অলীক সত্যান্বেষণে সন্দেহ ছিল। ফলে একদিন পাশের বাড়ি থেকে হারমোনিয়াম এনে ইশকুলহীন গানের পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করেছিলেন গৌরী সেন।

গ্রাফিক্স: দীপঙ্কর ভৌমিক

মফস্সল শব্দটার মধ্যে দুটো ‘স’ থাকে যেমন, দুটো সা-ও থাকে আড়ালে-আবডালে। ভর সন্ধেবেলা, যদি গলিঘুঁজি দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়, কানে এসে লাগে হারমোনিয়ামের ঢেউ। অল্প আলো, নিরিবিলি পাখা, পরদা উড়ছে, ভেতরে ছোটখাটো দু’-চারটে রেডিমেড বাঁধানো ছবি (একটায় কি রবীন্দ্রনাথ?), ক্যালেন্ডার দুলছে। কে গাইছে, ভালো করে বোঝা যায় না। দুম করে দাঁড়িয়ে পড়াও শোভনীয় নয়। গলা অল্পবয়সি। কিশোর না কিশোরী? গলা ভাঙেনি এখনও, তাই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। মনে পড়ে যায়, দেশভাগের আগের এক নিতান্তই পারিবারিক গল্প।

যশোরে, ১২ বছরের কিশোরীকে গান শেখাচ্ছেন শিক্ষক। ছাত্রী-শিক্ষকের মাঝে সীমান্ত গড়েনি হারমোনিয়াম। দু’জনে হারমোনিয়ামের একই পাড়ে। শিক্ষক কড়া। ছাত্রী যদিও অমনোযোগী নয়। শিক্ষক শেখাচ্ছেন আশ্চর্য এক গান: ‘চল চল চল/ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল…’। ক’দিন পরেই এক সভায়, সেই গান কিশোরী গাইবে। কিশোরীর সেই গানের মাস্টার– কাজী নজরুল ইসলাম। গানের ছাত্রী– হেমলতা বসু। ক্রমে আব্বাসউদ্দীন আহমেদের সঙ্গেও গান গাইবে কিশোরী। আব্বাসউদ্দীন সস্নেহে মেয়েটিকে ডাকবেন ‘রাজকুমারী’ বলে। ‘এইচএমভি’র থেকে দ্বৈত, এমনকী, একক রেকর্ডও প্রকাশিত হবে বছরখানেকের মধ্যেই। আব্বাসউদ্দীনের পরিচালনায় প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হবে, নাম: নাকড্যাংরার বেটাটা। একটি রংপুরী চটকা। ‘মরুচমতী কন্যা’ পালায়, মরুচমতীর সবক’টি গানই হবে ওই কিশোরী কণ্ঠের।

শুধু নজরুল বা আব্বাসউদ্দীন নন, পবিত্র দাশগুপ্ত, দিনু ঠাকুরের হাতে নিজের গানের পরিচর্যা পেল কিশোরী। তখনও ১৬ পেরোয়নি সে। সারাদিন কিশোরীর গানভাসি। দিন পেরোয়। গানের কথা, গানের রেওয়াজ, গান শোনা চলতে থাকে। এসে পড়ে দেশভাগ! যে-গানের জুটি শ্রোতারা পছন্দ করতে শুরু করেছিল, আব্বাসউদ্দীন নিজেও উৎফুল্ল যে কিশোরীর ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়া গানে– সেই আব্বাসউদ্দীনও জানেন এই সঙ্গী-সা হয়তো আর ফিরে আসবে না।

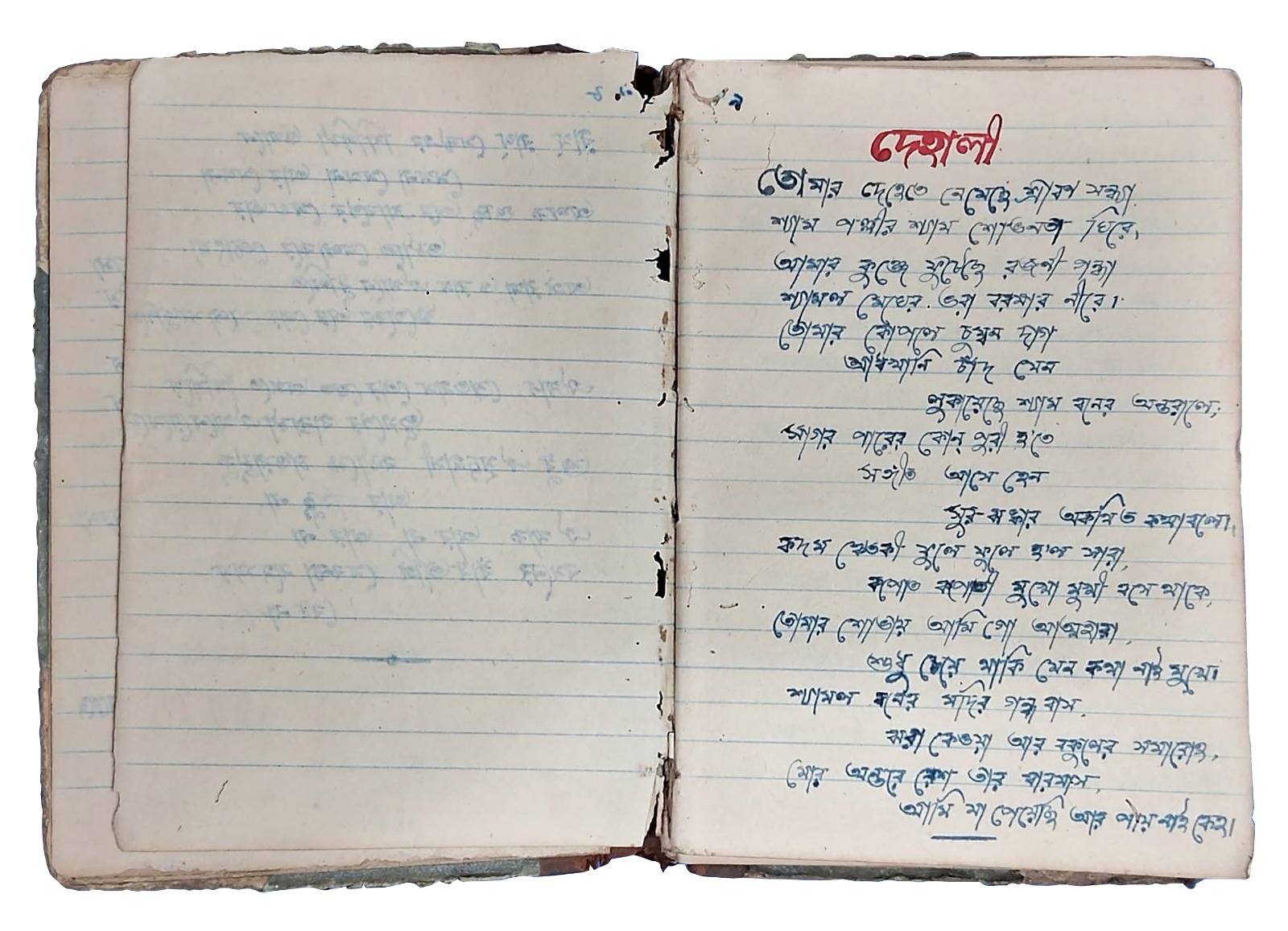

কী হল কিশোরীর? বিবাহ সম্পন্ন হল। এক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের সঙ্গে। বাগনানে। রথতলার মাঠে স্থায়ী বাড়ি। হ্যানিম্যান পুরস্কার পেয়েছে সেই চিকিৎসক। বাড়িতে পত্রিকা আসে, তবে গান-কবিতার নয়– হোমিওপ্যাথি পত্রিকা। যদিও সেই চিকিৎসক কবিতা লেখে। এদিকে কিশোরীর গলা থেকে গান কেড়ে নিয়েছে দেশভাগ। তবে চিকিৎসা কী? বড়ি না লিকুইড না, বরং চিকিৎসক-কবির মনে হয়েছিল– স্ত্রীর জন্য গান লিখলে কেমন হয়? এবং লেখা হয়েছিল গান। সেই গান গেয়েছিলেন হেমলতা। ধীরে ধীরে গান ফিরে আসে গলায়। যদিও তেমন জনপরিসরে নয়। ঘরে, চার দেওয়ালে, আলগোছে। আনন্দ, হারানো ও বিষণ্ণতার সেইসব গানের রচয়িতা-গায়িকা– দু’জনেই বহুদিন হল পৃথিবী থেকে বেপাত্তা। তবু, অন্য তিনজন এখনও আছে। একখানি হারমোনিয়াম। একখানা গানের খাতা। আর একখানা চিঠি: ‘আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না।’ লেখক আব্বাসউদ্দীন।

এখানে তাও একটি হারমোনিয়াম ছিল, গৌরী সেনের সেটাও ছিল না। কী ছিল তবে? যুবতী গৌরীর মামার বাড়িতে ছিল একটি কাঠের ব্লক। কিন্তু কাঠ তো সা-রে-গা-মা জানে না। কিন্তু সেই কাঠকেই করে তোলা হয়েছিল হারমোনিয়াম। স্রেফ চক দিয়ে দাগ কেটে। একে কি ‘যন্ত্রানুষঙ্গ’ বলা যায়? যুবতী নিবিড় মনে সেই কাঠে বোলাতে থাকে আঙুলের বিশ্বাস– আর গাইতে থাকে সা-রে-গা-মা। শব্দ তো এভাবেও সত্যের দিকে যাত্রা করে! সেই যুবতীর মাসতুতো দাদার যদিও এই ধরনের অলীক সত্যান্বেষণে সন্দেহ ছিল। ফলে একদিন পাশের বাড়ি থেকে হারমোনিয়াম এনে ইশকুলহীন গানের পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করেছিলেন গৌরী সেন।

বাঁকুড়া থেকে কলকাতায় এসে পড়েছিল আমারই এক বন্ধু। যুবক-রবীন্দ্রনাথের মতো গড়ন। অভিনয়ের চাপা ইচ্ছে। থিয়েটারে খানিক, খানিক টিভি সিরিয়ালে, একটা ফিচার– বেশিদূর এ পথে এগোয়নি। থিয়েটার থেকে সে গানটুকু নিয়ে সরে এসেছে। পাশাপাশি লিখছে কবিতা। বই প্রকাশিত হয়েছে একটি। কিন্তু তরুণের কবিতা-বই তেমন বিক্রি হচ্ছে কই! অথচ কবিতা পড়লে বোঝা যায়, কলকাতার সিমেন্টের দেওয়ালে যেন ঘষা খেয়েছে তার মুখ, তার বাবার মুখ। ক্ষত আছে সেই কবিতার বইয়ে। সে প্রেমে পড়ছে– এক গায়িকার। সে গানের শিক্ষিকাও। প্রেমিকার মায়েরও পুরনো নামকরা এক গানের ইশকুল।

ছেলেটি গান নয়, সেতার শিখবে। এসে পড়েছে হাওড়ায়, শিবপুরে। এক ভাড়াবাড়িতে। দিনের বেশিরভাগ সময় সে একলাই। সারাদিন চলছে গান, সেতার শোনা। মাঝে মাঝে রেওয়াজ। সেতারের জন্য ভর্তি হয়েছে অদূরেই এক সেতার ইশকুলে। নিখিল ব্যানার্জী সবথেকে প্রিয় হয়ে উঠছেন আস্তে আস্তে। ধীরে ধীরে সংগীতের সরঞ্জাম, কোথা থেকে কী মেটিরিয়াল আসছে, প্রস্তুত হচ্ছে কীভাবে– সেকথাও সে জানতে থাকে। মাঝে মাঝে বলেও বিস্মিত হয়ে। কিন্তু মাঝরাতে, মাঝদিনে সে মাঝে মাঝেই শুনতে পায়, রেডিও থেকে আসা গান। কী গান? সব গানই অখিলবন্ধুর। কিন্তু রেডিওয় তো নিরন্তর অখিলবন্ধুর চলতে পারে না। এমনকী, সে গানের কোনও আবহ সংগীতও নেই। তবে?

যে-বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থেকেছিল যুবক-বন্ধুটি, তার পাশের এক রুগণ ঘর থেকে ভেসে আসত ওই গান। গান গাইতেন এক নাট্যকর্মী। নাটক যদিও ছেড়ে দিয়েছেন। স্ত্রী মারা যাওয়ার পরই। কিন্তু একলা ঘরের মঞ্চ তিনি ছাড়েননি। তিনি অখিলবন্ধু ঘোষ গেয়ে চলেন। খোলা গলায়, কোনও শ্রোতা শুনুক বা না-শুনুক। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, এই বাড়িওয়ালাকে তিনি বলেছিলেন, একটাই শর্ত– গান গাইতে দিতে হবে। যখন খুশি গান। একলা ঘরেই গাইবেন। গাইবেন খালি গলাতেই। কাউকে উত্ত্যক্ত করবেন না। অখিলবন্ধু কি জানেন তিনি ওই বাঁধনহীন অবসরপ্রাপ্ত থিয়েটার কর্মীর গানের শিক্ষক?

দাঁতে পানের ছোপ। রোগাটে। অধিকাংশ সময় সাদা, বুকের কাছে নকশা পাঞ্জাবি। তবে পাজামা নয় সবসময়, ফুলপ্যান্টেও হাজির হতেন। কোঁকড়ানো চুল। আসতেন সাইকেলে। অথচ ৭টা বাড়ি পরই তাঁর বাড়ি। পায়দলে আসতেই পারতেন দাদার এই গানের শিক্ষক। রবিবার, সকাল সাড়ে ১০টায় আসার কথা, প্রায়ই আসতেন আধ ঘণ্টা দেরি করে। বলতেন, ‘আগে যার কাছে গেছিলাম, তার সুর লাগছিল না। সুরকে তো ছেড়ে যেতে নেই।’ এদিকে খানিক ধৈর্য হারিয়ে ফেলা দাদা, বারান্দায়, খালি গায়ে নানচাকু ঘোরাচ্ছে। গানের শিক্ষক প্রথম দিকে খানিক হতচকিত হতেন– শরীরচর্চার পরেই সুরের চর্চা!

বরফি কাটা জানলা দিয়ে বরফি-রোদ্দুর এসে পড়ত দাদুর বিছানায়। ওই বিছানাতেই তোলা হল হারমোনিয়াম। মস্ত একটা কাঠের বাক্স থেকে বড়জোর দু’দিন সে বেরয়। ভেতরে আরশোলা একবার ডিমও পেড়েছিল! সেসব তাড়ানো হয়েছে। বেলো করলে হাওয়া হয়। হাওয়াই নাকি সুর তোলে। গানের খাতায় প্রথম প্রথম শুধু শব্দজব্দ! কিছুই বোঝা যায় না। পরে দেখি, আস্ত একটা গান, রবীন্দ্রসংগীত– ‘মায়াবনবিহারিণী হরিণী’।

যখন এই গানের রেওয়াজ চলছে, দাদু হারিয়ে ফেলেছেন দৃষ্টিশক্তি। নীল চেক লুঙ্গি, সাদা ফতুয়া পরে, বাইরের ঘরের যে-জায়গাটায় রোদ পড়ে, সেদিকে পিঠ দিয়ে বসে আছেন। ঠাকু’মা মারা গিয়েছেন বছর কয়েক হল। হারমোনিয়ামটা তবুও বাজছে। ‘কাগজের হেডিংগুলো পড়ে দে’। আমি পড়ছি। দাদু শুনছেন। কিন্তু মন খবরে নেই, গানে। কখনও লাঠির ওপর তালু রেখে ঢুলছেন। ওদিকে ‘কেন তারে ধরিবারে করি পণ/ অকারণ’– এই অংশটা ঘুরে-ফিরে বারবার আসছে কানে। সুরের বিচ্যুতি?

সেই রবিবার, গানের ক্লাসের পর দিনপাঁচেক নিরন্তর মায়াবনবিহারিণীর রেওয়াজ চলল। পুরনো হারমোনিয়ামে নতুন করে গান তোলার কয়েক দিন পর, দাদু মারা যান। গানের মাস্টার সেদিনও এসেছিলেন। সা ও সাইকেল নিয়ে। ফিরে গেছিলেন।

সেদিনের পর বাড়ি থেকে হোমিওপ্যাথি শিশিগুলো একটু একটু করে হারিয়ে গিয়েছে।

………………………………

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

………………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved