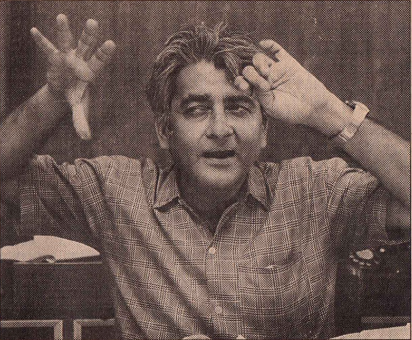

প্রতুলদার গান অনেক শুনেছিলাম, মাথা থেকে গলা দিয়ে ঝংকার দিত সেই গান, কিন্তু তাঁকে প্রথম দেখি, সামনাসামনি তাঁর গান শুনি কালীঘাট শ্মশানে, ১১ জুলাই, ১৯৮৫। বাবার মুদ্রিত চোখ, শায়িত দেহ, আমরা ঘিরে আছি শোকতপ্ত অশ্রুসজল স্ট্যাচুর মতো, প্রতুলদা এসে গান ধরলেন ‘জন্মিলে মরিতে হবে রে, জানে তো সবাই, তবু মরণে মরণে অনেক ফারাক আছে ভাই। সব মরণ নয় সমান।’ সব কনভেনশন ভেঙে তিনি গাইছেন আর বাবাকে ঘিরে নাচছেন। খুব বিস্মিত হয়েছিলাম।

প্রতুল মুখোপাধ্যায় বাংলা গানের জগতে স্বনামধন্য অতি জনপ্রিয় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। পরিচয় না থাকলেও, এমনকী, গানের শিল্পীর নাম না জেনেও প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান কণ্ঠে কণ্ঠে ফেরে এ-দেশে, বাংলাদেশে, পৃথিবীজোড়া বাঙালির হৃদয় জুড়ে। বেঁচে থাকার গান, জীবনের গান, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার গান, লড়াইয়ের গান। সেই মাও সে তুংয়ের কথা- লেখা-পথ-বিপ্লবে নিদারুণ প্রভাবিত হয়ে নকশাল আন্দোলনের সময় থেকে শিল্পীর নিজস্ব ধারায়, দৃপ্ত ভঙ্গি এবং অভিব্যক্তি নিয়ে গান শুরু প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের।

প্রতুলদা বলতেই পারেন, আমার মরণ হয়নি। সত্যিই শিল্পীর মরণ হয় না। প্রতুলদার গান ভীষণ জরুরিভাবে মানুষকে জাগিয়েছিল, এখনও আছে, ঘোরতর অন্ধকার সময় আলো নিয়ে, থাকবেও অতি অবশ্যই। আমার নিজস্ব মতটি অতিবিনীত ভাবে না-বলে পারছি না। ব্যক্তিমানুষ যাপনের জন্য যে-ই পথই পাথেয় করুন, এমনকী, কোনও কারণে ভিন্নভাবে কম্প্রোমাইজ করলেও– তাঁর শিল্পের পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেটা তাঁর এক নিজস্ব সত্তা, মানুষের সঙ্গে প্রাণে প্রাণ হয়ে মিশে থাকার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, পারদর্শিতা। প্রতুলদার মতো এমন পারদর্শী আর কে? সত্যিই কি তাঁর কণ্ঠ, গান, বিপ্লব চেতনা কিছু দিয়েই কিনে নেওয়া যায়? সেটা ভুল চিন্তা। হ্যাঁ, পরবর্তীকালে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অস্তিত্ব, চলনে আমরা যারা খুব হতাশ, দুঃখী হয়ে তাঁর থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছি, কতটুকু শ্রদ্ধা, বিনিময়, ভালোবাসার আশ্বাস পেয়েছেন তিনি আর আমাদের কাছ থেকে? কতজন সরাসরি যোগাযোগ রেখেছেন, খবর নিয়েছেন প্রতুলদার? যখন আসর মাতয়েছিলেন সেই গানের শিল্পীকে মাথায় তোলা থেকে ছুড়ে ফেলার সময় আমরা মানুষ প্রতুলদাকে রেয়াত করিনি। কারণ যাই থাক, যত বড় সত্যই হোক।

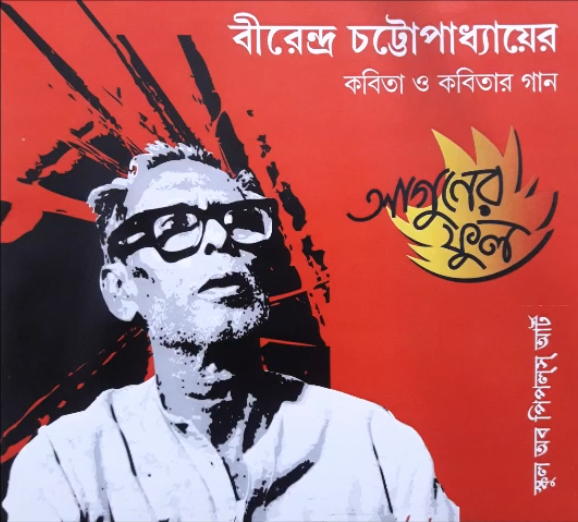

কোনও বিশ্লেষণ নিয়ে নয়, আমাকে যা অনুরোধ করা হয়েছিল, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও বাংলা ভাষা নিয়ে নিয়োজিত থাকার সুবাদে, তা হল বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এবং সেই কবিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের একটির পর একটি সুর, গান, মণি-মুক্তার মতো দামি এবং সুন্দর সেইসব গান। এই-প্রসঙ্গে আর এক বিদ্বান, বিনয়ী, আনকম্প্রোমাইজড শিল্পীর নাম আমাকে উল্লেখ করতেই হচ্ছে। তিনিও সম্প্রতি আকস্মিকভাবেই প্রয়াত হয়েছেন– শেষদিন পর্যন্ত আমাদের ভালোবাসার মানুষ– বিনয় চক্রবর্তী। অত্যন্ত মূল্যবান, কালজয়ী কাজ করে গেলেও তাঁকে নিয়ে তেমন শোরগোল হচ্ছে না। আমাদের দুঃখ নেই, তিনি নিজেই তা চাননি কখনও। প্রচার, যশ, মাতামাতির বিরুদ্ধে অতি-বিনয়ী এক বলিষ্ঠ ঋজু বড় শিল্পী বিনয় চক্রবর্তী। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা হিসেবে আমি ব্যক্তিমানুষ এবং গানের শিল্পী বিনয়দাকে মাথার উপরে স্থান দিই। বাবা রোগশয্যায় শুয়ে শুনেছিলেন তাঁর কবিতার সুরাপিত বিনয়দার গান। প্রীত হয়েছিলেন। ‘আগুনের ফুল’ গানের ক্যাসেট বের করার সম্মতি দিয়েছিলেন।

প্রতুলদার গান অনেক শুনেছিলাম, মাথা থেকে গলা দিয়ে ঝংকার দিত সেই গান, কিন্তু তাঁকে প্রথম দেখি, সামনাসামনি তাঁর গান শুনি কালীঘাট শ্মশানে, ১১ জুলাই, ১৯৮৫। বাবার মুদ্রিত চোখ, শায়িত দেহ, আমরা ঘিরে আছি শোকতপ্ত অশ্রুসজল স্ট্যাচুর মতো, প্রতুলদা এসে গান ধরলেন ‘জন্মিলে মরিতে হবে রে, জানে তো সবাই, তবু মরণে মরণে অনেক ফারাক আছে ভাই। সব মরণ নয় সমান।’ সব কনভেনশন ভেঙে তিনি গাইছেন আর বাবাকে ঘিরে নাচছেন। খুব বিস্মিত হয়েছিলাম। গানের জগতে, বাবার গান নিয়েও চর্চা ছিল আমার থেকে একটু বড় দিদি কেয়া চট্টোপাধ্যায় আর ওর বর অমিত রায়ের। বাবার সঙ্গেই মিছিলে, অনুষ্ঠানে ওরা দু’জনে (এবং বিপুল চক্রবর্তী) গেয়েছিল বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গানও। সুতরাং প্রতুল মুখোপাধ্যায় ওদের পূর্ব-পরিচিত। সে-দিন শ্মশানেই জানলাম প্রতুলদাকে। কাছে এসে কথা বললেন। আলাপ হয়েও হল না, মুহ্যমান ছিলাম আমি। সেইদিনই তিনি লিখে সুর দিলেন, শোনালেন ‘ঝিরঝির বৃষ্টি ঝরা আষাঢ় এর একদিনে, শ্মশানের আগুন নিল আর এক আগুন চিনে’ ( স্মৃতি থেকে লিখছি, শব্দ ভুলও হতে পারে)।

তারপর এক দীর্ঘ গানের যাত্রা। আমি উপস্থিত ছিলাম প্রায় সব অনুষ্ঠানে। প্রতুল মুখোপাধ্যায় একের পর এক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গান গাইছেন সতেজে, দৃপ্ত কণ্ঠে, সম্পূর্ণ শরীর দিয়ে। আমরা বিহ্বল, স্থাণুবৎ, মন্ত্রমুগ্ধ। গাইছেন ঢাকুরিয়া রামচন্দ্র স্কুলে, মিহির চক্রবর্তী নমিতা চৌধুরীর বাড়ি, মৌলালী যুব সংঘ, শিশির মঞ্চ, মাঠে-ময়দানে বিভিন্ন সভায়। জনমানসে পৌঁছে দিতে লাগলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, সমীর রায়ের গান। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বেকার জীবনের পাঁচালি’, ‘ছোকরা চাঁদ’, ‘পাথরে পাথরে নাচে আগুন’, ‘ন্যাংটো শিশু আকাশে হাত বাড়ায়’– আরও অনেক অনেক।

প্রতুলদার সঙ্গে বারবার দেখা হতে থাকল গানের অনুষ্ঠানে, বইমেলায়। ঠিক দেখা করতে। মিষ্টি মিষ্টি হেসে তখন প্রশাসন, ক্ষমতার বিরুদ্ধে ঠাট্টা করতেন। শেষ কবে, আমার মনে নেই। আর যে আপন মানুষ হয়ে কাছাকাছি হইনি, সে-ও বহুদিন হয়ে গেল। উজ্জ্বল স্মৃতিগুলি থাকে। আমি শুনি, গান করি– প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান।

‘আগুনের ফুল’-এর পরে সম্মিলিত প্রয়াসে বেরল বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সুরে গানের ক্যাসেট ‘পাথরে পাথরে নাচে আগুন’। অতি জনপ্রিয়, অপূর্ব সেই গানগুলি। গান গেয়েছিলেন প্রতুলদা, বিপুল ও অনুশ্রী, সন্দীপ, মৌসুমী ভৌমিক, অমিত, কেয়া প্রমুখ শিল্পী।

সেই সময়টা ছিল জনজীবনের। মানবিক চেতনা, জন-জাগরণে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন কবি-গায়ক-শিল্পীরা একতাবদ্ধ হয়ে। পারস্পরিক সাহস, বিশ্বাস, অঙ্গীকারের ফসল।

শিল্প থেকে যায়, মানুষ হারিয়ে যায়, প্রতিশ্রুতি হারিয়ে যায়, সাধারণ মানুষ ও সহজে কিছু পেয়ে গেলে সরে যায় সততা আর মানবিকতার পথ থেকে। কাদের জন্য এত লড়াই, রক্তক্ষরণ, বলিদান? তারা কষ্ট স্বীকার না করে অন্য পথ নিলে দায়বদ্ধতা কার, ভাবি এই কথা। বড় কষ্ট হয়!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved