ফরাসি বিপ্লবের সময়ে সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে অপরাধ জগতে পা-রাখা ভিডক, মাত্র ২৫ বছর বয়সেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। বহু কষ্টে ফরাসি সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের রাজত্বকালে জেল থেকে পালিয়ে প্রাণদণ্ডের হাত থেকে নিস্তার পান। পরবর্তীকালে, ১৮০৯ সালে ফের গ্রেপ্তার হওয়ার পরে পুলিশকে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেন ভিডক। সেই শুরু। প্রাথমিকভাবে অপরাধীদের আস্তানায় গিয়ে, তাদের সঙ্গে মিশে অপরাধের প্রমাণ ও তথ্য জোগাড় করা শুরু করতেন। ১৮১১ সাল নাগাদ সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীদের নিয়ে প্যারিস শহরে একটি গোয়েন্দাবিভাগও গড়ে তোলেন। ১৮১৩ সালে নেপোলিয়নের নির্দেশে এই বাহিনী জাতীয় পুলিশের অংশ হয়।

‘আমি পুলিশকে বিশ্বাস করি না। ওদের দ্বারা সম্ভব নয়। পারলে আপনি পারবেন। দয়া করে আপনি আমার কেসটা নিন!’

বাংলা হোক, ইংরেজি হোক, কিংবা ফরাসি– পৃথিবীর যে ভাষাতেই হোক, গল্পের গোয়েন্দাকে এই কাতর অনুরোধের মুখে পড়তেই হয়। এবং তারপরে গল্প যত এগোয়, দেখা যায় সেই গোয়েন্দা প্রবরের হাতে মামলা তুলে দিতে পারলেই যেন বেঁচে যান পুলিশের বড়কর্তারা। গল্পের শেষে দেখা যায় সেই গোয়েন্দার হাতেই অপরাধী ধরা পড়ে, যদিও মোক্ষম সময়ে পুলিশের সাহায্যও তাতে মিশে থাকে।

২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে এই চেনা ছকে চোখ বোলালে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গোটাটাই গাঁজাখুরি। যে পুলিশ সাংবাদিকদের সঙ্গে সামান্য তথ্য বিনিময় করে না, তারা কিনা খুন কিংবা ডাকাতির মতো গুরুতর ঘটনার যাবতীয় গোপন কথা বাইরের এক গোয়েন্দার কাছে ফাঁস করে বেড়াবে! কিন্তু ওই যে বলে, ‘ফ্যাক্ট ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন’– বাস্তব গল্পের থেকেও বেশি রোমাঞ্চকর। তাই ইতিহাসের পাতায় খানিক চোখ বোলালেই দেখা যাবে– আজ দাঁড়িয়ে যেটাকে স্রেফ স্বপ্নের বুনোট মনে হয়, এক সময়ের পৃথিবীতে সেটাই ছিল ঘোর বাস্তব। সেই বাস্তবের ছিটেফোঁটাই আজ বেঁচে রয়েছে রহস্য উপন্যাসের মলাটের ভিতরে। যখন রাষ্ট্রীয় পুলিশব্যবস্থা ছিল প্রায় না-থাকার শামিল; হাতে গোনা কয়েকজন আধিকারিককে দিয়ে বস্টন, লন্ডন, নিউইয়র্কের মতো শহরের আইন শৃঙ্খলা সামলানোর চেষ্টা করা হত; দেশব্যাপী কোনও পুলিশি কাঠামো ছিল না– সেই সময়ে অপরাধ দমনের বিশ্বস্ত হাতিয়ার ছিলেন ‘ফেলুদা’-রাই। এবং নির্দ্বিধায় তাঁদের শরণাপন্ন হতেন পুলিশ আধিকারিক থেকে শুরু করে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা।

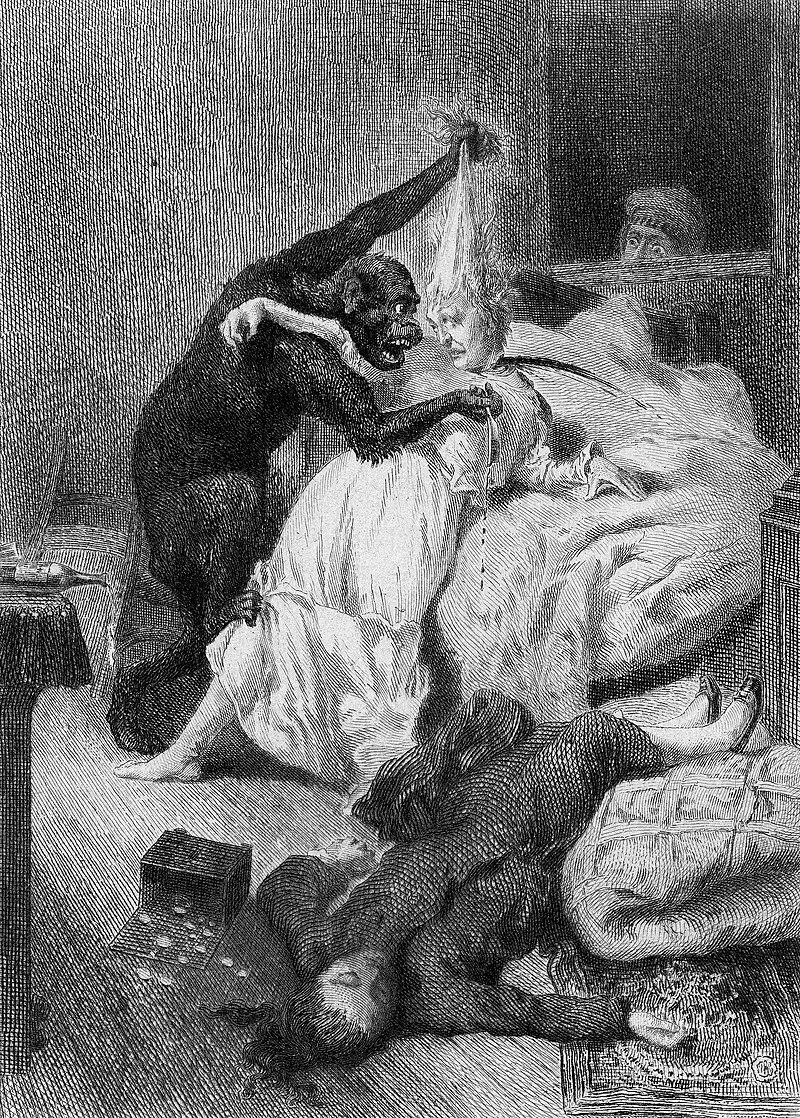

সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গোয়েন্দা চরিত্র এডগার এল্যান পো-র সি অগাস্টে দুপিন। ‘মার্ডার্স ইন দ্য রু মর্গ’ গল্পে ১৮৪১ সালে তার প্রথম আবির্ভাব। পরবর্তীকালের শার্লক হোমসই হোক, কিংবা এরক্যুল পোয়ারো– সবক্ষেত্রেই দুপিনের প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু অগাস্টে দুপিনকে কার অনুপ্রেরণায় গড়ে তুলেছিলেন পো?

গল্পের দুপিনের বাস্তব অনুপ্রেরণা ছিলেন রক্ত-মাংসের এক ফরাসি গোয়েন্দা। ইউজিন ফ্রাঁসোয়া ভিডক। ফ্রান্সের ন্যাশনাল পুলিশ ফোর্সের জনক ভিডককে বিশ্বের প্রথম প্রাইভেট ডিটেকটিভও মনে করা হয়। ভিডক ছিলেন বর্ণময় চরিত্র। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে অপরাধ জগতে পা-রাখা ভিডক, মাত্র ২৫ বছর বয়সেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। বহু কষ্টে ফরাসি সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের রাজত্বকালে জেল থেকে পালিয়ে প্রাণদণ্ডের হাত থেকে নিস্তার পান। পরবর্তীকালে, ১৮০৯ সালে ফের গ্রেপ্তার হওয়ার পরে পুলিশকে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেন ভিডক। সেই শুরু। প্রাথমিকভাবে অপরাধীদের আস্তানায় গিয়ে, তাদের সঙ্গে মিশে অপরাধের প্রমাণ ও তথ্য জোগাড় করা শুরু করতেন। ১৮১১ সাল নাগাদ সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীদের নিয়ে প্যারিস শহরে একটি গোয়েন্দাবিভাগও গড়ে তোলেন। ১৮১৩ সালে নেপোলিয়নের নির্দেশে এই বাহিনী জাতীয় পুলিশের অংশ হয়।

খাতায় কলমে ২৮ জন সাদা পোশাকের গোয়েন্দা এই বাহিনীতে থাকলেও, অপরাধ রোখার জন্য ভিডকের মূল ভরসা ছিল সমসাময়িক এবং পুরাতন অপরাধীরা। জুয়ার ঠেক চালানোর অনুমতির বিনিময়েও তাঁর হয়ে কাজ করত বহু অপরাধী। ১৮৩৩ সালে পুলিশের কাজ ছেড়ে নিজের গোয়েন্দা সংস্থা ‘লে ব্যুরো দেস রেনসেইনমেন্টস’ বা ‘অফিস অফ ইনফরমেশন’ খোলেন ভিডক। ১৮৫৭ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বিতর্ক তার পিছু ছাড়েনি।

১৮২৭ সালে নিজের স্মৃতিকথা লেখেন ভিডক। ইউরোপ জুড়ে বেস্টসেলার সেই বইয়ের নাম ছিল ‘মেমোয়ার দ্য ভিডক, শেফ দ্য লা পুলিশ দ্য সুরেতে জুস্ক/ অঁ ১৮২৭’, যার বাংলা তর্জমা দাঁড়ায়: ভিডকের স্মৃতিকথা, সুরেতে পুলিশের প্রধান (১৮২৭ সাল পর্যন্ত)। চার খণ্ডে প্রকাশিত বইতে নিজের কীর্তিকলাপ কিছুটা অতিরঞ্জিত করে পেশ করলেও, ভিডকের লেখনীতে ১৯ শতকের ফ্রান্স ও ইউরোপীয় অপরাধ জগৎ, তৎকালীন সমাজ ও আধুনিক পুলিশব্যবস্থার শুরুর দিনগুলির সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। একইসঙ্গে ভিডকের কাজের ধরনেরও স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় এই লেখা থেকে, যা তাঁকে গোয়েন্দাগিরির ইতিহাসে আজও অনন্য করে রেখেছে।

সেই কাজের ধরনের মধ্যে অন্যতম হল অপরাধীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা এবং তা খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখা। বর্তমানে সারা বিশ্বের পুলিশি গোয়েন্দারা এই পদ্ধতির জনক হিসেবে প্রাক্তন অপরাধী ভিডককে স্মরণ করতেই পারেন। এছাড়াও অপরাধী ধরতে ছদ্মবেশ ধরা কিংবা তদন্তের স্বার্থে নিজের মৃত্যুর অভিনয় করার ক্ষেত্রেও ভিডকের মুন্সিয়ানা ছিল বলে জানা যায়। ব্যোমকেশ কিংবা শার্লক হোমসের পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন– বাস্তবের কোন চরিত্রের থেকে অনুপ্রাণিত হন ‘দ্য ডায়িং ডিটেকটিভ’-এর স্রষ্টা।

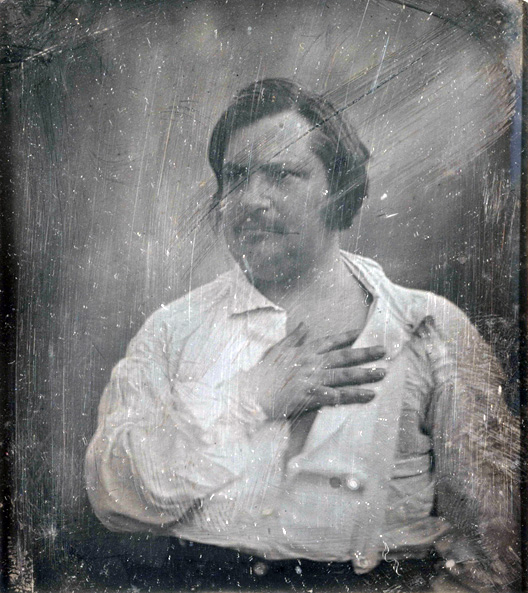

তবে এডগার এল্যান পো-ই নন, ভিডকের উপর নির্ভর করে একাধিক চরিত্র নির্মাণ করেন ফরাসি সাহিত্যিক অন্যরে দে বালজাকও। ভিক্টর হুগোর লেখা উপন্যাস ‘লে মিজারেবল’-এ-ও ভিডকের চমকপ্রদ উপস্থিতি রয়েছে। উপন্যাসের অন্যতম মূল চরিত্র জঁ ভ্যালজঁ এবং প্রাক্তন অপরাধী ভ্যালজঁকে গোটা কাহিনি জুড়ে তাড়া করে বেড়ানো গোয়েন্দা পুলিশের আধিকারিক, ইন্সপেক্টর জাভে– উভয়ই ভিডকের থেকে অনুপ্রাণিত। ভিডকের মতোই এই দুই চরিত্র তৎকালীন প্যারিসের ‘আন্ডারওয়ার্ল্ড’-কে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে।

ভিডকের পাশাপাশি রক্ত-মাংসের আরেক গোয়েন্দা এবং গোয়েন্দা সংস্থার গল্প বলা যাক, যা যে কোনও সফল রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসকেও হার মানাবে। এই কাহিনির প্রেক্ষাপট ১৮৬০-এর আমেরিকা। সে এক অদ্ভুত সময়। বস্টন, নিউইয়র্কের মতো শহরে খুন, জখম, ব্যাংক লুট, অপহরণ লেগেই রয়েছে। শহরগুলিতে নাম কা ওয়াস্তে আলাদা আলাদা পুলিশবাহিনী থাকলেও, দুর্নীতি, অপদার্থতা ও স্বজনপোষণের কারণে কেউই তাদের বিশ্বাস করে না। আর শহরগুলির বাইরের বিস্তীর্ণ গ্রামীণ বা জনশূন্য এলাকা ছিল অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য। যেখানে আইনের শাসন চলে না। সেই সময়ে গোটা দেশে সারা ফেলে দেন এক মহিলা গোয়েন্দা– কেট ওয়ার্ন।

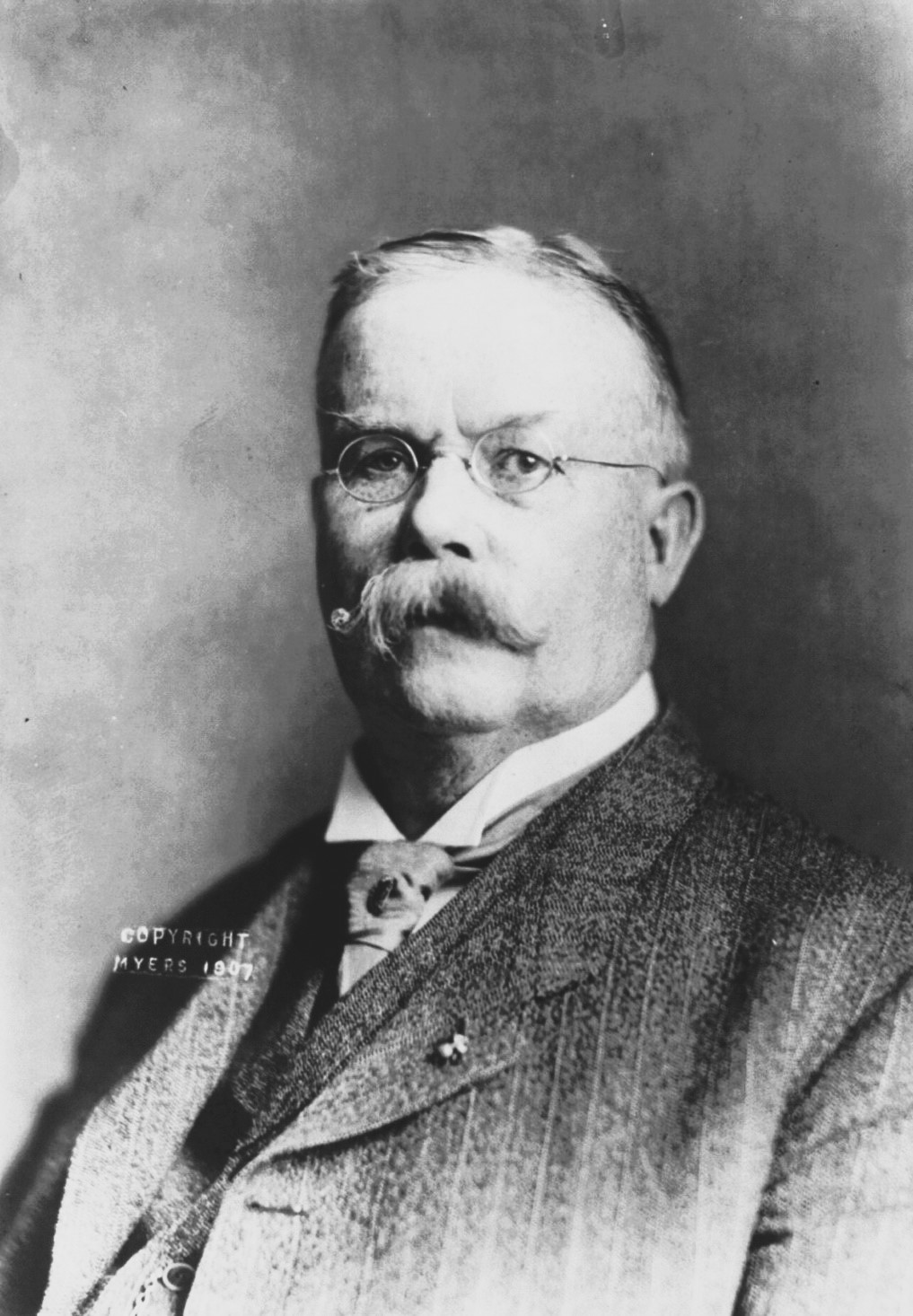

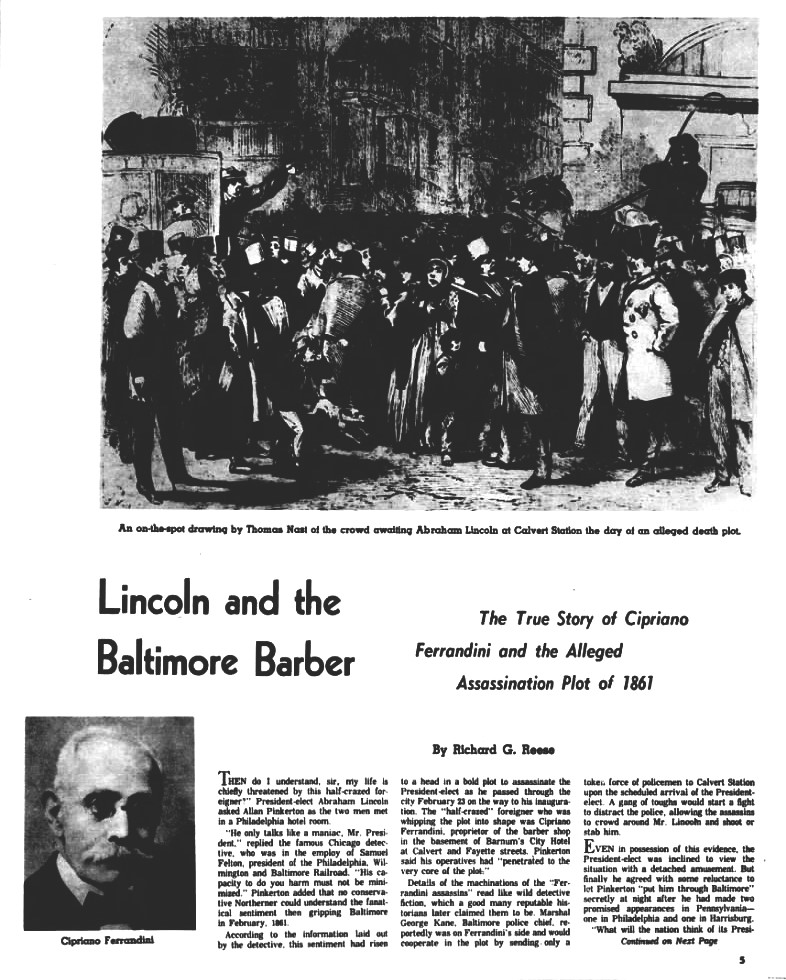

১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। মাত্র ৩ মাস হয়েছে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন আব্রাহাম লিঙ্কন। সারা দেশেই স্পষ্ট বার্তা ছড়িয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার পরেই ক্রীতদাস প্রথা বাতিল করবেন নয়া প্রেসিডেন্ট। এর পালটা হিসেবে আমেরিকার দক্ষিণের প্রদেশগুলি– যারা প্রবলভাবে ক্রীতদাস ব্যবস্থার সমর্থক ও তুলো চাষে সস্তা শ্রমের জন্য এই ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল– তারা গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এই অবস্থায় আমেরিকার পিংকার্টন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে গোপন সূত্রে পাওয়া খবর নিয়ে ছুটে আসেন সেই সময়ের আমেরিকার উত্তর-দক্ষিণের সংযোগকারী বাল্টিমোর ও ওহাইও রেলরোড কোম্পানির সভাপতি স্যামুয়েল ফেলটন। ফেলটনের কাছে খবর ছিল, নিজের শহর ইলিনয় থেকে ওয়াশিংটনে শপথ নিতে যাওয়ার মাঝপথে, বাল্টিমোর শহরে ট্রেনের মধ্যে খুন করা হবে লিঙ্কনকে। একইসঙ্গে রেল লাইনেও নাশকতা ঘটানোর ছক কষছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা।

খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ তদন্ত শুরু করেন আমেরিকার প্রথম বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা পিংকার্টনের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালন পিংকার্টন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে গোপনে নজরদারি ও তদন্ত চালানোর জন্য বিখ্যাত এই সংস্থা, এই কাজের জন্য বেছে নেয় আমেরিকার প্রথম মহিলা গোয়েন্দা কেট ওয়ার্নকে।

প্রসঙ্গত, লিঙ্কনের যাত্রাপথে বাল্টিমোর ছিল একমাত্র শহর, যেখানে ক্রীতদাস ব্যবস্থা চালু রাখার পক্ষে বিপুল জনসমর্থন ছিল। সেই সূত্রেই বাল্টিমোর শহরকে নাশকতার জন্য বেছে নেওয়া হয়। অপরদিকে, নিজের সহজাত প্রতিভায় যে কোনও আড্ডায় গিয়ে, মানুষের সঙ্গে ভাব জমাতে পারতেন কেট ওয়ার্ন। সেই দক্ষতা কাজে লাগিয়ে, বাল্টিমোর চক্রান্তের মূল পাণ্ডাদের স্ত্রী এবং বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলে লিঙ্কন খুনের উদ্যোগের ব্যাপারে নিশ্চিত হন তিনি।

এর পরের ধাপ ছিল আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে নির্বিঘ্নে বাল্টিমোর থেকে নিয়ে যাওয়া। ওয়ার্ন জানতে পারেন, ২৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে ট্রেন বদলানোর সময়ে লিঙ্কনকে হত্যার ছক কষা হয়েছে। তাই নির্ধারিত সময়ের আগেই, ফেব্রুয়ারির প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করে মাঝরাতের ট্রেনে লিঙ্কনকে নিয়ে বাল্টিমোর ছাড়েন পিংকার্টনের গোয়েন্দারা। তার আগে ট্রেনের কন্ডাক্টরের সহযোগিতায় আস্ত একটি কামরা নিজেদের নামে করে নেন তারা। তারপর লিঙ্কনকে ওয়ার্নের অসুস্থ ভাই সাজিয়ে সেই যাত্রায় তাঁর প্রাণ রক্ষা করা হয়।

লিঙ্কন নিরাপদে ওয়াশিংটন পৌঁছনোর পরে বাল্টিমোর অভিযানের খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। নিউইয়র্ক টাইমস, নিউইয়র্ক ট্রিবিউন, বাল্টিমোর সানের মতো সংবাদপত্রে এই ঘটনার বিবরণ ফলাও করে ছাপা হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংবাদমাধ্যম এই ঘটনায় লিঙ্কনকে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসা কাপুরুষ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করলেও, একটা বড় অংশের কাছে লিঙ্কন এবং পিংকার্টনের গোয়েন্দারা রাতারাতি নায়কে পরিণত হন। পিংকার্টনের দেখানো পথেই ১৮৫৬ আমেরিকায় ‘সিক্রেট সার্ভিস’ প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাথমিকভাবে জাল নোটের চক্র ভাঙার কাজ করলেও, পরবর্তীকালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিদের সুরক্ষার মূল দায়িত্ব সামলাতে শুরু করে এই বিভাগ।

১৮৭০ নাগাদ আরেকটি আলোড়ন ফেলে দেওয়া তদন্ত করেন পিংকার্টনের গোয়েন্দা জেমস ম্যাক পার্ল্যান্ড। ফিলাডেলফিয়া ও রিডিং রেলরোড কোম্পানির সভাপতি ফ্রাঙ্কলিন গাওয়েন পিংকার্টনকে দায়িত্ব দেন, তার কোম্পানির কয়লা খনির হিংসাত্মক শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যাপারে তদন্ত করতে। আয়ারল্যান্ড থেকে আসা অভিবাসী শ্রমিকরা এই অঞ্চলে মলি ম্যাগুয়ের নামে এক গোপন সংগঠন গড়ে তুলেছিল। শ্রমিক আন্দোলনের নামে খুন, লুট, ডাকাতি, নাশকতা-সহ অজস্র অভিযোগ ছিল এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। জেমস ম্যাক পার্ল্যান্ড ছদ্মনামে সেই সংগঠনের সদস্য হন এবং তাঁর তদন্তের ফলেই এই সংগঠন ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়।

পরবর্তীকালে এই ঘটনাকে মাথায় রেখেই ১৯১৫ সালে ‘ভ্যালি অফ ফিয়ার’ উপন্যাসটি লেখেন স্যার আর্থার কোনান ডয়েল। পার্ল্যান্ড-এর আদলে গড়ে তোলেন তার চরিত্র বার্ডি এডওয়ার্ডসকে। এর পাশাপাশি তার লেখা ‘দ্য এডভেঞ্চার অফ দ্য রেড সার্কেল’-এও পিংকার্টনের উল্লেখ রয়েছে।

এই পিংকার্টন সংস্থাকে নিয়ে বিতর্কের পরিমাণ যদিও কম নয়। ১৮৭০ থেকে ১৯০০ এই সময়কালে আমেরিকায় চলা শ্রমিক আন্দোলন কিছু ক্ষেত্রে হিংসাত্মক হয়ে উঠত। সেই আন্দোলন ভাঙতে মালিক পক্ষের পছন্দের সংস্থা ছিল এই পিংকার্টন। ১৮৯২ সালের হোমস্টেড ধর্মঘট ভাঙতে গিয়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় এই গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। বহু প্রাণহানি ঘটে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয়, যে ১৮৯৩ সালে আমেরিকার কংগ্রেসে পিংকার্টন বিরোধী আইন পাশ করানো হয়। সেই আইনের ফলে আমেরিকার কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সরকারের কোনও কাজে বেসরকারি গোয়েন্দা নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

এর রেশ ধরেই ১৯০৮ সালে আমেরিকায় গঠিত হয় ‘ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন’, যা পরবর্তীকালে নাম বদলে হয় ‘এফবিআই’। সেই প্রথম আমেরিকায় কেন্দ্রীয় কোনও গোয়েন্দা সংস্থা তৈরি হয়। তার ফলে বিভিন্ন শহরে এবং প্রদেশে ঘটা অপরাধের মধ্যে যোগসূত্র গঠনের কাজও গতি পায়। এর পাশাপাশি ইংল্যান্ডেও একই সময়ে তৈরি হয় একই ধরনের সংস্থা। দেশে দেশে সরকারি পুলিশব্যবস্থাও ঢেলে সাজানো শুরু হয়। গত প্রায় এক শতাব্দীর বেসরকারি গোয়েন্দাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগগুলি। আন্তর্জাতিক তদন্তে গতি আনতে ১৯২৩ সালে গঠিত হয় ‘ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ কমিশন’। কয়েক দশক পরে এই সংস্থারই নাম বদলে হয় ‘ইন্টারপোল’।

স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন ফুরোতে শুরু করে পিংকার্টন কিংবা শার্লক হোমসদের। সমুদ্র পেরিয়ে পালিয়ে যাওয়া অপরাধী ধরতে সক্ষম হয়ে ওঠে সরকারি পুলিশই। বাস্তবে গুরুত্ব কমলেও কল্পনার জগতে যদিও এখনও বহাল তবিয়তেই রয়েছে তারা। পিংকার্টন সংস্থাও এখনও টিকে রয়েছে । তবে এখন তারা ব্যক্তিগত সুরক্ষা, কর্পোরেট তদন্ত ইত্যাদি পরিষেবা দিয়ে থাকে। নিজেদের লোগো থেকে ‘ডিটেকটিভ’ শব্দটিও সযত্নে সরিয়ে ফেলেছে তারা।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved