এই রুমালে বিভিন্ন রং-এর ছোট ছোট মুরগির ছাপ থাকত। ঘোর নীল রং, বেশি থাকতো লাল ও হলদে রং। সব রং-ই কিন্তু গাছগাছড়া থেকে সে নিজে তৈরি করত। ১৫-২০ খানা মাটির শানকি বা সরাতে ওই সকল গাছের ছাল, শিকড়, পাতা ভেজানো থাকত– দু’টি তিনটির মিশ্রণে একটি রং হত। বহরমপুর শহরে অনেক আগে থেকেই লোকে নানাভাবে ব্যবহার করতেন গলায় বাঁধার জন্য বা ছোট টেবিলে বিছাবার জন্য। দাম ছিল তখন একটাকা পাঁচ সিকে। যেদিন হতে ওটা ‘কারমাইকেল রুমাল’ হল, দাম হয়ে গেল দু’-টাকা করে। এর এমনই পাকা রং ছিল যে কখনও উঠত না।

‘লাট’ এই শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশ অনেক দিনের। ‘লাট’ কথার প্রচলন হয়েছিল পরাধীন ভারতে। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিকে আমরা ‘লাট’ বলতাম। ‘লাট’ আবার ছিল দু’রকমের। বড়লাট ও ছোটলাট। বড়লাট ছিল ভারত সরকারের প্রধান আর ছোটলাট প্রদেশ সরকারের প্রধান। এখনও কথা কাটাকাটির সময় আমরা ‘লাটসাহেব’ কথার প্রয়োগ করি। সাহেবরা চলে গেলেও ‘লাট’-টা আর পিছু ছাড়ল না।

কিন্তু যদি বলি, ‘লাটের রুমাল’। তাহলে ব্যাপারটা কী? শব্দটা নতুন নতুন ঠেকছে কি? স্বভাবতই মনে হবে রুমালটি নিশ্চয়ই বড় এবং দামি তো বটেই। আবার কেউ হয়তো মনে করবে রুমাল নিশ্চয় মণিমুক্তখচিত। কিন্তু কোনওটাই নয়। তাহলে খামোকা রুমাল কেন? রাজভবনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা রুমাল। কাহিনি আমাদের দেশে হলেও বিশ্বে রুমালটি নিজেই এক ইতিহাস রচনা করেছে। কী ছিল সেই কাহিনি?

যে রুমালকে নিয়ে এত কাণ্ড, সেই রুমালটি ছিল রঞ্জিত ও সিল্কের। অতি সাধারণ। নামী-দামি তো নয়ই, তার ওপর আমাদের দেশীয়। কিন্তু এই রুমালটি বিশ্বের পার্লামেন্টের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

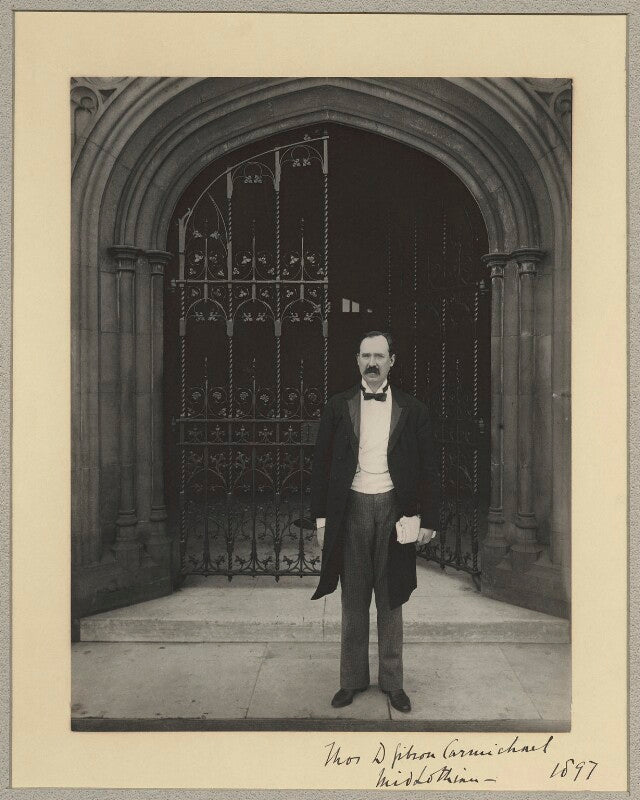

১৯১৫ সাল। বঙ্গীয় আইন পরিষদেও ওই রুমালটি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। পরিষদের আলোচনায় তা লিপিবদ্ধ করা আছে। কোনও দেশের পার্লামেন্টের ইতিহাসে এরকম আর দেখা যায় না! সত্যিই অভিনব। তখন বাংলার লাট ছিলেন লর্ড কারমাইকেল, তিনি নিজে ওই রুমাল ব্যবহার করতেন। তার সম্মতি নিয়েই মি. বিটসনবেল বঙ্গীয় আইন পরিষদে ওটির ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন ১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে। উদ্দেশ্য ছিল, সরকারি দপ্তরের কর্মদক্ষতা বুঝিয়ে দেওয়া বিশেষ করে স্বয়ং লাট বাহাদুরের প্রয়োজনেও। ছোট রঞ্জিত রুমালটি পরিষদের সদস্যদের দেখিয়ে মি. বিটসনবেল বলেছিলেন– এই রুমালটির ইতিহাস অভিনব।

স্বয়ং লাটবাহাদুর মহামান্য লর্ড কারমাইকেল বিলেতে থাকাকালীন এডিনবরার একটি দোকান থেকে এই রুমাল কিনে ব্যবহার করতেন। শুধু কারমাইকেল সাহেবই নয়, তাঁর সমগোত্রীয় বিলেতের গণ্যমান্য লোকেরা ওই রুমাল ব্যবহার করতেন। ভারতে আসার প্রাক্কালে মহামান্য লাট বাহাদুর ওই দোকানদারকে বললেন যে, তাঁর আর ওই রুমালের দরকার হবে না। তিনি শীঘ্রই ভারতে যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে ওটি কিনে নেবেন।

কারমাইকেল মাদ্রাজে অবতরণ করেই তাঁর একখানা রুমাল স্যাম্পেল হিসেবে ব্যবসায়ীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, উদ্দেশ্য– এক ডজন রুমাল কিনবেন। কিন্তু তাঁরা জানালেন যে, ওই রুমাল তাঁদের কাছে নেই। বোধহয় ওই রুমাল বাংলাদেশে তৈরি হয়। তারপর লাটবাহাদুর বাংলাদেশে এসে ওই রুমালের অনুসন্ধান শুরু করেন। বাংলাদেশ বলতে কলকাতা ও তার আশপাশে। কিন্তু ব্যবসায়ী মহল জানায় যে, ওই রুমাল বাংলাদেশে পাওয়া যায় না, বোধহয় ওটা বোম্বেতে তৈরি হয়। তখন তিনি বোম্বেতে ওই রুমালের অনুসন্ধান করলেন। কিন্তু বোম্বে থেকে উত্তর এল যে, ওই রুমাল বোধহয় বার্মাতে তৈরি হয়। বার্মা তখন ইংরেজের অধীনে। লাটবাহাদুর তখন বার্মাতে রুমালের খোঁজ করালেন। কিন্তু বার্মা সরকার জানাল যে, ওই রুমাল বোধহয় জাপানে তৈরি হয়। লাটবাহাদুর তখন ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের কাছে রুমালটি পাঠিয়ে দিলেন জানার উদ্দেশ্যে যে, ভারতের কোন প্রান্তে এই রুমাল তৈরি হয়?

কয়েক মাস পরে জবাব এল যে, ওই রুমালটি বোধহয় খাঁটি ভারতীয় রুমালই নয়। ওটি সম্ভবত ফরাসি দেশের দক্ষিণ প্রান্তে পাওয়া যায়। তখন কারমাইকেল এডিনবরার সেই দোকানকে এক ডজন রুমাল পাঠানোর জন্য লিখলেন। সঙ্গে একটি চিঠিও দিলেন অনুরোধ করে জানাতে যে, ভারতের কোন প্রান্তে ওই রুমাল তৈরি হয়?

কিছুদিন পরে এডিনবরার সেই দোকান এক ডজন রুমাল পাঠাল এবং সঙ্গে জানিয়ে দিল যে, ওই রুমাল বাংলাদেশের যে স্থানে তৈরি হয় তার নাম মুর্শিদাবাদ।

…………………………

কলকাতার লাটবাড়ি থেকে ওই রুমালের সন্ধান করার জন্য মুর্শিদাবাদের ব্রিটিশ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে তলব যাওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বহরমপুর খাগড়ার ওই সময় প্রধান সিল্ক ব্যবসায়ী শশাঙ্কমোহন বাগচী মহাশয়ের কাছে নমুনা-সহ লোক পাঠান। বাগচী মহাশয় ওই দিনই কয়েকখানা রুমাল সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন।

…………………………

অদ্ভুত ব্যাপার, ভারতের জিনিস অথচ ভারত সরকার জানে না, বাংলার জিনিস অথচ বাংলা সরকার জানে না। শেষ পর্যন্ত ওই রুমাল মুর্শিদাবাদের কোথায় পাওয়া গেল– সেটা কৌতূহলোদ্দীপক। কলকাতার লাটবাড়ি থেকে ওই রুমালের সন্ধান করার জন্য মুর্শিদাবাদের ব্রিটিশ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে তলব যাওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বহরমপুর খাগড়ার ওই সময় প্রধান সিল্ক ব্যবসায়ী শশাঙ্কমোহন বাগচী মহাশয়ের কাছে নমুনা-সহ লোক পাঠান। বাগচী মহাশয় ওই দিনই কয়েকখানা রুমাল সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বপ্নেও ভাবেননি যে এ সমস্যার সমাধান এ তো সহজে হবে। ওই রুমাল এবং গাউনের জন্য সাদা এবং রুমালের অনুরূপ ছাপা সিল্ক বাগচী মহাশয় তখন ফ্রান্সে রপ্তানি করতেন। এর বছর খানেক পর কারমাইকেল যখন মুর্শিদাবাদ সফরে যান তখন ওই রুমাল কোথায়, কীভাবে তৈরি হয় তিনি দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ইতিহাসখ্যাত মহারাজ নন্দকুমারের বাসভবনের কাছেই বহরমপুর শহরের শেষ উত্তরপ্রান্তে, জনবিরল স্থানে দুইটি খড়ের ঘর। একটিতে রুমাল প্রস্তুতকারক আবদুলের বাস, অপরটিতে তার ছাপার কারখানা। বাংলার লাটসাহেব তার ওখানে যাবেন শুনে তো আবদুল হতবাক! এ খবর শহরের অনেক লোকও বিশ্বাস করতে চাননি। অনেকেই মনে করেছিল, মহারাজ নন্দকুমারের জীর্ণ ও ভগ্ন বাসস্থানগুলি এবার বোধহয় পুনর্নির্মাণ বা সংস্কার করে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হবে।

যাই হোক, অনেকেই সেদিন আবদুলের কারখানার আশেপাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৫-২০ মিনিট সময়ের মধ্যে বিব্রত আবদুল দু’খানা সিল্কের ২০ ইঞ্চি স্কোয়ার রুমাল ছেপে সেলাম করে লাট সাহেবের হাতে দেন। লর্ড কারমাইকেল তাঁর দস্তানাপরা হাত বাড়িয়ে আবদুলের সঙ্গে করমর্দন করেন এবং তাকে দু’খানি স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন।

এই রুমালে বিভিন্ন রং-এর ছোট ছোট মুরগির ছাপ থাকত। ঘোর নীল রং, বেশি থাকতো লাল ও হলদে রং। সব রং-ই কিন্তু গাছগাছড়া থেকে সে নিজে তৈরি করত। ১৫-২০ খানা মাটির শানকি বা সরাতে ওই সকল গাছের ছাল, শিকড়, পাতা ভেজানো থাকত– দু’টি তিনটির মিশ্রণে একটি রং হত।

এ রুমাল বহরমপুর শহরে অনেক আগে থেকেই লোকে নানাভাবে ব্যবহার করতেন গলায় বাঁধার জন্য বা ছোট টেবিলে বিছাবার জন্য। দাম ছিল তখন একটাকা পাঁচ সিকে। যেদিন হতে ওটা ‘কারমাইকেল রুমাল’ হল, দাম হয়ে গেল দু’-টাকা করে। এর এমনই পাকা রং ছিল যে কখনও উঠত না।

এরপর আবদুলের কারখানাতে ছাল-বাকল ভেজানো দেখা গেলেও, গাছের নাম কখন জানা যায়নি, কাউকেও বোধহয় সে কোনও দিন বলেনি, জিজ্ঞাসা করলে হেসে সে সামনের গভীর জঙ্গল দেখিয়ে দিত। যার মধ্যে বোধহয় দিনেও রোদ ঢোকে না। কারমাইকেলের রুমালও আর পাওয়া যায় না, বাগচী বা আবদুল– এরা সেই ইতিহাসের নিভৃত সম্পদ। রুমাল এভাবেই থেকে যায় ইতিহাসের নিভৃত কোণে। রুমালে এখন আধুনিকতার ছোঁয়া যে।

……………………………………..

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

……………………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved