আমেরিকার মিলেনিয়াল জেন্ডার-ক্যুইয়ার ও ভিন্ন যৌনতার মানুষদের কাছে অ্যানড্রেয়া যেন নিজের স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন, যে স্বীকারোক্তি তাঁকে ক্ষমতা এনে দিচ্ছে, একই সঙ্গে সবল করে তুলছে তাঁর শ্রোতা-পাঠককে। কবিতায় ধরা পড়া প্রাত্যহিকতা, কফির মাগ থেকে প্যাটি স্মিথের ছবি, চুম্বন ও শরীরের কামনা, ভাড়া অ্যাপার্টমেন্টের বেডরুমে ঘনিয়ে আসা আইভি লতার অন্ধকারে শুয়ে থাকা দু’টি মানুষ, যাঁদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, সেই চেনা চেনা ছবিগুলো নিয়ে একদম কফির টেবিলে বসে কথা বলার মতো করে নিজের কবিতা নিজেই বলতে থাকেন অ্যানড্রেয়া।

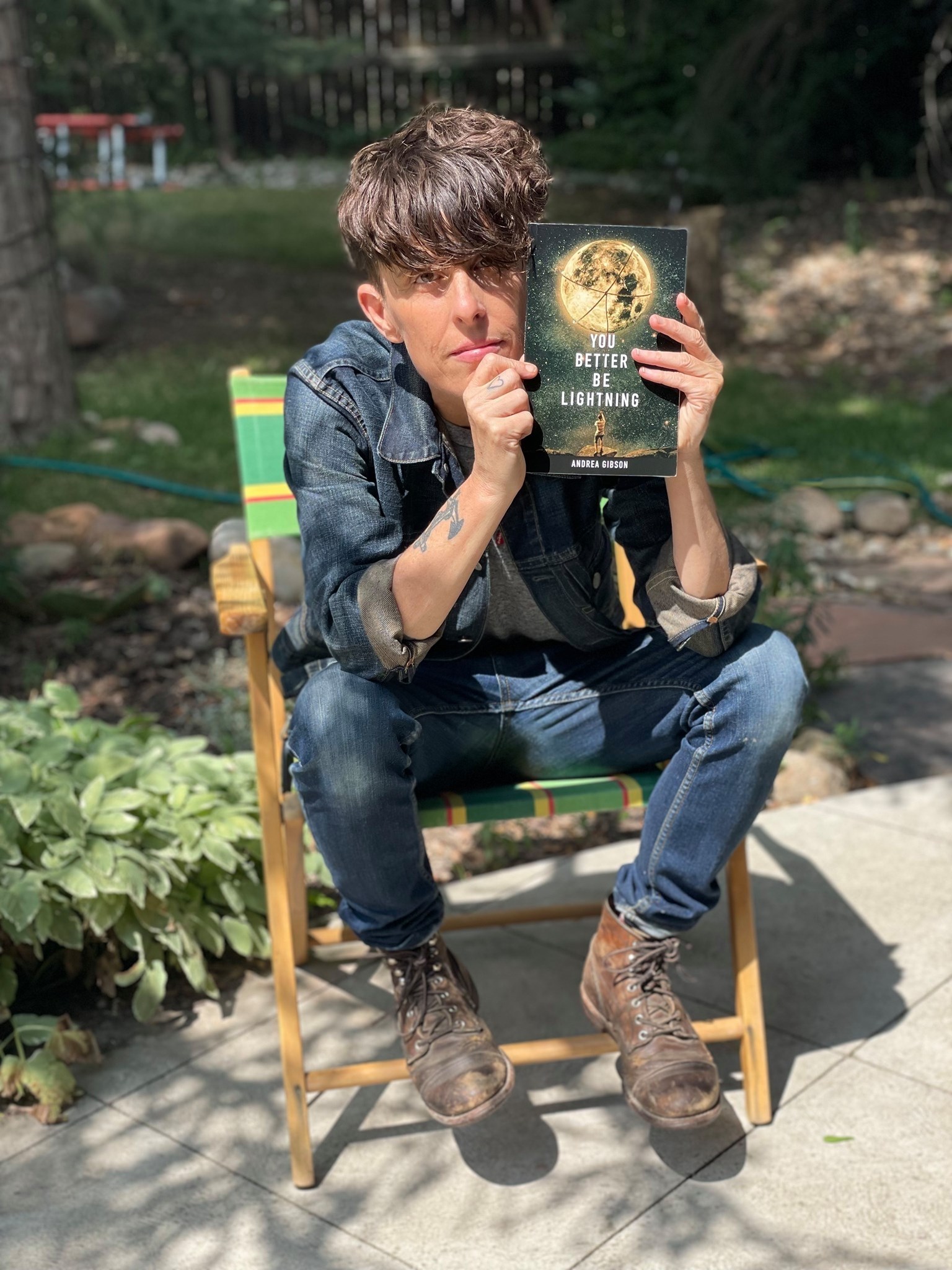

অ্যানড্রেয়া গিবসন (১৯৭৫-২০২৫) আমেরিকার কবিতা জগতে একটি সোচ্চার উপস্থিতি। পাঁচটি কবিতার বই আছে তাঁর। নিজের নন-বাইনারি জীবন ঘিরে বুনে তোলা অ্যানড্রেয়ার কবিতা শুধু ভঙ্গুর আক্ষেপের মতো একটেরে মলাটের মধ্যে পড়ে না থেকে হয়ে উঠেছে LGBTQIA+ রাজনীতির দপদপে উচ্চারণ। নিজের কামনা বা নন-বাইনারি হিসেবে নিজের জীবনকে সটান জানান দিতে। সব কবিতার চরিত্র তিনিই। সেই আত্মজৈবনিকতার মধ্যে আত্মের লোকদেখানি জয়গানের বদলে থাকে কথকের কোমলতা। চৌহদ্দির নিয়ম, প্রত্যাশা ও নিদানের মধ্যে কখনও কুঁকড়ে যাওয়া, কখনও ক্রুদ্ধ মানুষটির আকুল করা আবেগ তাঁর কবিতার পাঠক ও শ্রোতার নিজের হয়ে ওঠে। আমেরিকার মিলেনিয়াল জেন্ডার-ক্যুইয়ার ও ভিন্ন যৌনতার মানুষদের কাছে অ্যানড্রেয়া যেন নিজের স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন, যে স্বীকারোক্তি তাঁকে ক্ষমতা এনে দিচ্ছে, একই সঙ্গে সবল করে তুলছে তাঁর শ্রোতা-পাঠককে। কবিতায় ধরা পড়া প্রাত্যহিকতা, কফির মাগ থেকে প্যাটি স্মিথের ছবি, চুম্বন ও শরীরের কামনা, ভাড়া অ্যাপার্টমেন্টের বেডরুমে ঘনিয়ে আসা আইভিলতার অন্ধকারে শুয়ে থাকা দু’টি মানুষ, যাঁদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, সেই চেনা চেনা ছবিগুলো নিয়ে একদম কফির টেবিলে বসে কথা বলার মতো করে নিজের কবিতা নিজেই বলতে থাকেন অ্যানড্রেয়া।

এ কিন্তু আবৃত্তি নয়, কবির নিজমুখে বলা কবিতার যে ধরন আমাদের পরিচিত– তাও নয়। যাকে ‘পোয়েট্রি স্ল্যাম’ বা শুধু ‘স্ল্যাম’ বলা হয়, তা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলার অনুষ্ঠান। পারফরম্যান্স। আপাতভাবে মোনোলগ মনে হলেও স্ল্যাম আসলে যে বলে আর যে শোনে, তাদের মধ্যেকার আবেগের আসা যাওয়ায়, সংলাপ। আমেরিকার বেশ কয়েকটি স্ল্যাম পুরস্কার অ্যানড্রেয়ার ব্যাগে। সেরা মহিলা (দেহধারী) স্ল্যাম পুরস্কারও অ্যানড্রেয়ার। কিন্তু অ্যানড্রেয়া নিজেকে নন-বাইনারি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর সর্বনাম ‘দে’ (they)– অর্থাৎ, নারী-পুরুষ লিঙ্গপরিচয়ের বাইরে। এই লেখার বাকি অংশে অ্যানড্রেয়ার নির্বাচিত সর্বনামই থাকল।

অ্যানড্রেয়ার কবিতার টুকরো বাক্য ও ফ্রেজ অহরহ ব্যবহার করার জন্য নানা ওয়েবসাইটে ছড়িয়ে দেওয়া আছে। ২০১৯ থেকে ওভারিয়ান ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁদের জীবন অসময়ে থেমে গেলেও অ্যানড্রেয়ার কবিতা ও ব্যক্তিগত জীবনের বিভব মানুষের কাছে থেকে যাবে বহুকাল। যাঁদের জীবন কবিতার মধ্য দিয়ে বয়ে এসে শিল্প, রোজকেরে বেঁচে থাকা, ও রাজনীতিকে পরস্পরের সমতুল করে দিয়েছে, একাকার করে দিয়েছে– সেইরকম কবি অড্রে লর্ড বা অ্যাড্রিয়েন রিচের পাশে অ্যানড্রেয়া গিবসনকে রেখে দেওয়া যায়। মারণ ক্যানসারের সঙ্গে গত কিছু বছর তাঁদের লড়াই তাঁদের কবিতায় রোজনামচায় চলে এসে আমাদের মনে ফ্রিদা কাহলোকেও ফিরিয়ে আনে বইকি। কেমোথেরাপি চলতে চলতে তাঁদের লেখা ও কথায় রয়েছে মরণশীলতাকে নানা দিক থেকে নানাভাবে টের পাওয়ার সংকেত ও বর্ণনা। ভয়ে অনড় হয়ে যাওয়া সেই শব্দগুলোর মধ্য দিয়েই রয়েছে ক্রমে ঘনিয়ে আসা মৃত্যুর সঙ্গে মশকরা ও মিতালী।

‘When I realized

The storm

Was inevitable

I made it

My medicine’

যেমন অ্যানড্রেয়ার মৃত্যুর সঙ্গে স্বগতোক্তি, তেমনই এই কয়েক বছর প্রতিদিন অ্যানড্রেয়া ও তাঁর স্ত্রী মেগান ফ্যালের (এই বলেই পরিচয় দিতেন ওঁরা) একে অন্যকে আগলে রাখা, ঘিরে থাকা আমেরিকার ক্যুইয়ার সমাজ ও বৃহত্তর ক্যুইয়ার রাজনীতির জন্য এক বিরাট আবেগের বিষয়। তাঁদের জীবনের রোজনামচা অ্যানড্রেয়ার সোশ্যাল মিডিয়ায় জার্নালের মতো তুলে ধরা থেকে ক্যুইয়ার পার্টনারশিপের একটি সদর্থক ছবি দেখতে পাই আমরা। যারা অ্যানড্রেয়ার ফলোয়ার, তারা অধিকাংশই ক্যুইয়ার। ফ্লুয়িড ক্যুইয়ার জীবনে ক্যুইয়ার ‘দাম্পত্য’ সম্পর্কে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার একটা মডেল তাদের দরকার ছিল। ক্যুইয়ার বিবাহ নিয়ে দাবি করার অনুগ এই মডেল। (আর সেলেব্রিটি ক্যুইয়ার জুটি তো এখন মিডিয়ার বিশেষ লগ্নির জায়গা) প্রসঙ্গত এঁদের জীবন নিয়ে, ক্যানসার নিয়ে লড়ে যাওয়া-কালীন তৈরি হয়েছে একটি মরমি তথ্যচিত্র, ‘কাম সি মি ইন দ্য গুড লাইট’ (২০২৫)। প্রসঙ্গত, মেগান ফ্যালেও একজন কবি। আশা করা যায়, তাঁর তিনটি কবিতার বইয়ের কিছু কবিতাও এই সুবাদে আমরা হাতে নিয়ে দেখব।

সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যানড্রেয়ার উপস্থিতি নিয়মিত ছিল। বিস্তৃত ছিল। তাঁদের নিজের লিঙ্গ-পরিচিতি ও যৌনতা ব্যক্তিগত জীবনের হুতাশ ও উচ্ছ্বাস কবিতার মধ্য দিয়ে এসে LGBTQI+ কম্যুনিটির মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের স্বস্তি তৈরি করতে সাহায্য করেছে। একদিকে বিটনিকরা গেঁজে যাওয়া বুর্জোয়া সমাজকে আঘাত করতে, অন্যদিকে ক্যারিবিয়ান, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ কবিরা সরাসরি প্রতিবাদ উচ্চারণ করতে, সমাজে বদল আনতে কবিতাকে পারফরম্যান্স করে তুলেছিলেন। মুখে মুখে গল্প বলার এই আফ্রিকি স্বর ও শরীরের ভঙ্গিমা এই কবিরা কথোপকথনে নিয়ে আসতেন। সেখানে প্রতিবাদী ব্ল্যাক স্পিরিচ্যুয়াল গানের ঘরানার সঙ্গে কবিতা পঠনের যোগ তৈরি হত। অ্যালেন গিন্সবার্গ শ্রোতাদের সামনাসামনি জ্যাজ-এর ঢঙে কবিতা পড়ে প্রতিটি শব্দবন্ধকে প্রত্যক্ষ শরীরী করে তুলতেন।

গত দু’-দশক জুড়ে ক্যুইয়ার আন্দোলন নারীবাদে নতুন নতুন অধ্যায় যোগ করেছে, ব্যক্তি মানুষের নিজ লিঙ্গ নির্বাচন ও যৌনপছন্দকে মানবাধিকারের প্রশ্ন হিসেবে চিহ্নিত করেছে, রাষ্ট্রকে বলে দিয়েছে যে তাকে সেই মানবাধিকারের সুরক্ষা দিতে হবে। আর তা আইন বদলের মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গে সঙ্গে যে ক্যুইয়ার গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, যারা নিজেদের ক্যুইয়ার বলে চিহ্নিত করে পথে হেঁটে দাবি জানায়, তাদের কাছে অ্যানড্রেয়ার কবিতা একটা সময়ের যৌথ জীবনের দলিল। ‘আদর্শ’ বলে দাগিয়ে দেওয়া সমাজের বিরুদ্ধে একক ব্যক্তির টিকে থাকার ম্যানিফেস্টো। সব কবিতাই অ্যানড্রেয়ার মনে থাকে। তাঁদের স্বর ও সরাসরি উপস্থিতি শ্রোতার কাছে খুব জোরালো অভিঘাত এনে দেয়। আর সুবিধে হল, অ্যানড্রেয়ার স্ল্যাম এখন আমাদের আশপাশে মিলেনিয়ালদের কাছেও পৌঁছে গেছে। যে দল সামনে এসে বসবে, শুধু তারাই অ্যানড্রেয়ার রসিকতায় হেসে উঠবে না। বা আবেগে আলোড়িত হবে না। যারা অনেক দূরে, যাদের কেউ নিজেদের ক্যুইয়ার বলে উঠতে পেরেছে, কেউ বা এখনও নিজের আইডেন্টিটি প্রকাশ করতে পারেনি, বা নিজের সঙ্গেই কোনও সমঝোতায় আসতে পারেনি, অ্যানড্রেয়ার স্ল্যামের স্বর ও জীবনের খোলা পাতা থেকে তারা কথা খুঁজে নেয়।

…………………………….

গত দু’-দশক জুড়ে ক্যুইয়ার আন্দোলন নারীবাদে নতুন নতুন অধ্যায় যোগ করেছে, ব্যক্তি মানুষের নিজ লিঙ্গ নির্বাচন ও যৌনপছন্দকে মানবাধিকারের প্রশ্ন হিসেবে চিহ্নিত করেছে, রাষ্ট্রকে বলে দিয়েছে যে তাকে সেই মানবাধিকারের সুরক্ষা দিতে হবে। আর তা আইন বদলের মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গে সঙ্গে যে ক্যুইয়ার গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, যারা নিজেদের ক্যুইয়ার বলে চিহ্নিত করে পথে হেঁটে দাবি জানায়, তাদের কাছে অ্যানড্রেয়ার কবিতা একটা সময়ের যৌথ জীবনের দলিল।

…………………………….

অ্যানড্রেয়ার কবিতা পড়তে/শুনতে গিয়ে যেটা সবার আগে খেয়াল হয়, তা হল তাঁর অকপট অন্তরঙ্গতা। একদল শ্রোতার সামনে বসে যে শরীরী অন্তরঙ্গতা (কামনা বা ব্যাধি) জোরে জোরে উচ্চারণ করলে তাঁর একান্ততা (privacy) নষ্ট হয়ে যেতে পারত, বা সোশ্যাল মিডিয়ায় যাকে প্ররোচনামূলক পণ্য মনে হতে পারত, তা অ্যানড্রেয়ার নিজের জীবন থেকে, হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে এসে আশ্চর্য স্বাভাবিকতায় কবিতা হয়ে যায়। প্রতিটি শ্রোতার মনে হয়, অ্যানড্রেয়া এক গভীর বিশ্বাসে তার দিকেই বাড়িয়ে ধরেছেন ভঙ্গুর অথচ কোমল একটি মন। আমাদের কাছে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেরকম ক্যুইয়ার শরীরী ঘনিষ্ঠতা দিয়ে তৈরি পণ্যের দৃষ্টান্ত কম নেই। কিন্তু অ্যানড্রেয়ার কবিতা পণ্য নয়!

The trauma said, “Don’t write this poem.

Nobody wants to hear you cry about the grief inside your bones.”

But my bones said, “Tyler Clementi dove into the Hudson River

convinced he was entirely alone.”

My bones said, “Write the poem.”

To the lamplight considering the river bed,

to the chandelier of your faith hanging by a thread,

to everyday you cannot get out of bed,

to the bullseye of your wrist,

to anyone who has ever wanted to die:

I have been told sometimes the most healing thing we can do

is remind ourselves over and over and over

other people feel this too. (দ্য নিউট্রিশনিস্ট)

তা বলে দেখুন আমাকে, আমি কষ্টলাঞ্ছিত, রক্তাক্ত, পীড়িত– অ্যানড্রেয়ার কবিতাকে সেটা ভেবে বসলে ভুল হবে। ট্রমা ও বেদনাকে আত্মরতিতে পরিণত না করে কী করে তা দিয়ে আমি-র কথাই বলা যায়, আত্মপ্রেম উদবোধন করা যায়, আবার তা হয়ে ওঠে সামনের শ্রোতার সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ সংলাপ– অ্যানড্রেয়ার কবিতা সেই নিবিষ্ট অন্তরঙ্গতা। অ্যানড্রেয়া যে প্রজন্মের মানুষ, সেই প্রজন্মে তথাকথিত না-মেয়েলি হয়ে নারীকে কামনা করলে ‘বুচ’ বা ‘ডাইক’ ইত্যাদি ছক বরাদ্দ ছিল। একদিকে বিসমকামী নারী-পুরুষের দোরোখা কাঠামো টুটি টিপে ধরত, অন্যদিকে বুচ বা ডাইক হিসেবে নাম পেয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা। তা থেকে বেরিয়ে এসে অ্যানড্রেয়া শেষাবধি নন-বাইনারি হিসেবে নিজেকে শনাক্ত করেছেন। এই দীর্ঘ আত্মক্ষয়ী ও আত্মসন্ধানী যাত্রা শুধু নন-বাইনারি মানুষদের নয়, যে কোনও ক্যুইয়ার মানুষকে নিজেকে নিয়ে ভাবনা, ভ্রান্ত হওয়া ও নিজেকে খুঁজে পাওয়ার পথে কিছু রসদ জুগিয়ে দেয়। অ্যানড্রেয়ার কবিতায় সেই রসদ থাকে চারপাশের উপাদানেই, গাড়ির হুইলে, ব্যাক পকেটে, কিচেন টাওয়েলে, জানলার সিলে, মিউজিক কনসার্টে। কিন্তু অ্যানড্রেয়া সেই প্রাত্যহিক বস্তু ও অভিজ্ঞতা ভেঙে বস্তুর মধ্যে থেকে বের করে আনেন কোনও শুদ্ধ স্বরের মতো অ্যাবস্ট্রাটকশন। জীবনদর্শনের মতো মনে হয় তাদের।

১৯৮০-র সময় থেকে ক্যুইয়ার কাম-আউটের যে ঢেউ উঠেছিল আমেরিকা ও সামগ্রিক গ্লোবাল নর্থে, গত দুই দশকে তা তুঙ্গে। অ্যানড্রেয়ার নিজের নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া ও জনপ্রিয়তা থেকে টের পাওয়া যায় একটা বিরাট ক্যুইয়ার গোষ্ঠী এই দশকগুলিতে কেমন বিপুলভাবে আত্মবিশ্বাসী। এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রচারের জমানায় অ্যানড্রেয়ার কবিতা ধরে এখনও আমরা ফিরে যেতে পারি অড্রে লর্ড-এর কাছে। সেই ১৯৭৭-এ কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ও কৃষ্ণাঙ্গ লেসবিয়ানদের কবিতা লেখার সূত্রে অড্রে বলেছিলেন তাঁদের কাছে ‘কবিতা কোনও বিলাসের বস্তু নয়’। অড্রে বলেন, যা কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ও কৃষ্ণাঙ্গ লেসবিয়ান ভুলে গেছেন বা যা তাঁদের স্মৃতি থেকে বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে, বা যে স্মৃতি তৈরিই হয়নি, কবিতা এঁদের সেই স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়। সেখানে দাঁড়িয়ে অ্যানড্রেয়া যে কবিতা লেখেন বা পেশ করেন তা ব্যক্তির জীবনকেই স্মৃতিনির্মাণের দুরূহ একটি খেলা বা খোলা একটি আর্কাইভ করে তোলে।

এক ধরনের ভর্ৎসনা চালু আছে যে মুখোমুখি কথা বলে সেতু তৈরির জন্য ‘স্ল্যাম’ খুব সরল সাধাসিধে। লিখনে যে জটিলতা ও অনুভব রাখতে পারা যায়, স্ল্যামে সেটা সম্ভব হয় না। এখানে বোধহয় মনে রাখা প্রয়োজন যে এই ফর্মটি যখন জনপ্রিয় হয়েছে, তখন থেকে মিডিয়া ও তা মারফত যোগাযোগের ধরন বদলাতে শুরু করে আজ আমরা একেবারে মনোযোগের তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছি। সেখানে কফির দোকানে বা ভিন্ন ধরনের হঠকে ও নিশ জমায়েত কবিতা শুনতে জড়ো হয়, রিল ও লিংক যেখানে হাতে হাতে কবিতা পৌঁছে দিচ্ছে, মহৎ কবিতা বলতে ঠিক কী বোঝায়– এই নিয়ে অন্য একটা যুগের উত্তরে পড়ে থাকলে বব ডিলানের গান নোবেল পাওয়ার মতো কবিতা কি না– এই ধরনের প্রশ্নে ফিরে যেতে হবে।

না, ডিলানের সঙ্গে অ্যানড্রেয়াকে মেলানোর প্রশ্নই নেই। যেমন এই প্রশ্ন করে লাভ নেই যে অ্যানড্রেয়া কি তাহলে সম্পূর্ণ মিডিয়া স্ট্রাটেজি ব্যবহার করেছেন? এছাড়া আর কীভাবেই বা আমেরিকার বাজারে কবি ও আন্দোলনকর্মী টিকে থাকবেন এখন? এটা যদি আমরা আগেভাগে বুঝে নিই, তাহলেই ভালো। কারণ অ্যানড্রেয়ার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং কবিতায় তাঁর গভীর সততা, নিজেকে মস্তিষ্ক ও হৃদয় উপুড় করে নিজের কথাগুলি নিজের সত্য হিসেবে পেশ করার জন্য বারবার ঘসে মেজে স্বচ্ছ করে তোলার শ্রম চোখে পড়ে যায়, কানে শোনা যায়।

………………………….

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved