আমাদের এই বিচ্ছিরি সময়ে দেশে এবং বিদেশেও যখন সব সংলাপ-সম্ভাবনা ফুরিয়ে আসছে, আক্রান্ত হচ্ছে কথা বলা, একটিই ‘সত্য’ বয়ান মেনে না নিলে দেশদ্রোহী হিসেবেও চিহ্নিত হতে হচ্ছে প্রায়শই, তখন বিমলকৃষ্ণের চিন্তাপদ্ধতির কাছে, কথন ভঙ্গির কাছে, আবিষ্কার ও প্রস্তাবগুলির কাছে মিলতে পারে কিছু আশ্রয়, কিছুটা স্বস্তি।

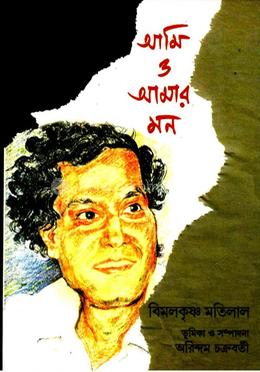

প্রচ্ছদ: শান্তনু দে

বিমলকৃষ্ণ মতিলালের (১৯৩৫-১৯৯১) দু’টি মাত্র বাংলা বই আমরা পেয়েছি এ তাবৎ। তার মধ্যে একটি আবার অসম্পূর্ণ– মনের দর্শন ও তত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা ‘চিত্ত’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছিল তাঁর একটি দীর্ঘ লেখা, মাঝপথে সেটি থেমে যায়। বহু পরে, তাঁর মৃত্যুরও বহু দিন বাদে, একালের অন্যতম সেরা দর্শনবিদ অরিন্দম চক্রবর্তীর সম্পাদনায় সেই অসমাপ্ত লেখাটিই প্রকাশিত হয়েছে ‘আমি ও আমার মন’ শিরোনামে। সঙ্গে আমরা পেয়েছি শ্রীচক্রবর্তীর একটি গভীর ও চিত্তাকর্ষক ভূমিকা। তাঁর মৃত্যুর বছর খানেক বাদে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন অমর্ত্য সেন, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, মাইকেল ডামেটের মতো আরও কেউ কেউ। এই সভায় পঠিত কয়েকটি নিবন্ধের বাংলা তরজমা এই বইয়ের শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বিমলকৃষ্ণের অন্য বাংলা বইটি প্রকাশিত হয়েছিল গত শতকের আটের দশকে। ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত রচনার একটি সংকলন সেটি– ‘যুক্তি নীতি ও ধর্ম’। রামায়ণ ও মহাভারতের নানা প্রসঙ্গ মাথায় রেখে ধর্ম ও নৈতিক আদর্শের বিচার-বিশ্লেষণ এখানে যেভাবে করেছেন বিমলকৃষ্ণ, তাতে ওই বই দু’টিকে যাঁরা কেবল ‘ধর্মগ্রন্থ’ বিবেচনা করেন, তাঁদের খুশি হওয়ার কথা নয়। মোটের ওপর এই দু’টি রোগা চেহারার বাংলা বই ব্যতিরেকে আর অন্য কোনও লেখার সঙ্গে গড়পড়তা বাঙালি পাঠকের মোলাকাত হয়নি– অবশ্য বহু বাংলা প্রবন্ধ-নিবন্ধে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে তাঁর মত ও মন্তব্য– সেসবই ইংরেজি ভাষায় লেখা গভীর মনস্বিতার দলিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক রচনাসমূহ থেকে সংগৃহীত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগরের মানুষ বিমলকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের আরও গভীর যোগাযোগ ঘটা উচিত ছিল। দরকারও ছিল।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে গিয়েছিলেন বিমলকৃষ্ণ। সেই কাজে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষক ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতনামা পণ্ডিত প্রফেসর ড্যানিয়েল ইংগল্স। একদিকে যেমন তিনি ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় নিজের দক্ষতার জন্য সেই আমলেই সুপরিচিত ছিলেন, তেমনই সংস্কৃত ভাষার একাধিক কেতাব ইংরেজিতে তরজমা করেও তিনি আমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা পেয়েছেন। বিদ্যাকরের সংকলিত ‘সুভাষতরত্নকোশ’ এর প্রায় হাজার কবিতা তিনি একাই অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে, সঙ্গে দীর্ঘ ভূমিকা। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল প্রফেসর ইংগল্স-এর অসামান্য বই ‘মেটিরিয়াল্স্ ফর দ্য স্টাডি অফ নব্য-ন্যায় লজিক্’, আর ১৯৫৬ সালে সেই ইংগল্স-এর কাছেই নব্য-ন্যায় বিষয়ে গবেষণার কাজে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনারত অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল। পশ্চিমি যুক্তিবিদ্যা এবং অন্য নানা বিষয়ে নতুন করে প্রশিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি নিজের গবেষণা শেষ করেন ১৯৬০ সালে। কয়েক বছর বাদে সেই গবেষণাকাজ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রকাশিত হয়। নাম ‘দ্য নব্য-ন্যায় ডক্ট্রিন অফ নেগেশন’। ইংগল্স-এর বই-এর ‘মেটিরিয়াল’-এর সঙ্গে বিমলকৃষ্ণের পরিশ্রম এবং মননের সংযোগে জ্ঞানচর্চার নতুন মাইলফলক। ১৯৫৬ সালে এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যখন তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন তখন সেই কলেজের টোল বিভাগের দুই বরিষ্ঠ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য এবং পণ্ডিত অনন্তকুমার তর্কতীর্থ ছিলেন তাঁর দুই স্বনামধন্য সহকর্মী। কালীপদ তর্কাচার্যই প্রথম ইংগল্স-এর কাজ বিষয়ে অবহিত করেন বিমলকৃষ্ণকে, পড়তে দেন বছর পাঁচেক আগে প্রকাশিত ইংগল্স-এর সেই বইটি। ঘটনাচক্রে সেই বইটি ছিল ‘গুরু’ কালীপদ তর্কাচার্যকে উপহার দেওয়া কপি। এক হিসেবে কালীপদ তর্কাচার্যের মধ্যস্থতায় এবং ইংগল্স-এর ওই বইটির সুবাদে বিমলকৃষ্ণের সঙ্গে ড্যানিয়েল ইংগল্স-এর পরবর্তী যোগাযোগ সম্ভব হয়। আমাদের ভেবে আনন্দ হয়, অনেক দিন বাদে, ১৯৮০ সালে প্রফেসর ইংগল্স-এর সম্মাননাগ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন বিমলকৃষ্ণ। সেই বইতে নিজের যে-লেখাটি তিনি রেখেছিলেন (‘ডাব্ল নেগেশন ইন নব্য-ন্যায়’) তা ওই নব্য-ন্যায় বিষয়েই। অতীব বিনয়ের সঙ্গে গুরুর কাছে তাঁর ঋণ এবং তাঁর সঙ্গে নিজের চিন্তার তফাতটি তিনি হাজির করেছিলেন খানিক প্রণামের ভঙ্গিতে– ‘সস্নেহম্ সাদরম্ চ সমর্পিতম্’। ১৯৯১ সালে বিমলকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে ড্যানিয়েল ইংগল্স ছাত্রের স্মরণে একটি সংক্ষিপ্ত স্মরণালেখ পাঠিয়েছিলেন ছাত্রেরই হাতে গড়া ‘জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি’ পত্রিকায়। পরম আদর ও সম্মানের সঙ্গে প্রাক্তন ছাত্রের কাছে নিজের শেখার কথা লিখেছিলেন শিক্ষক– ‘বিমল তখনও আমাকে উদারভাবে শিক্ষক বিবেচনা করত যখন আমি ওকে শেখানোর চেয়ে অনেক বেশি শিখছিলাম নিজেই।’

২.

আমি আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না– গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের সঙ্গে মৃত্যুর কয়েক দিন আগে শেষ টেলিফোন আলাপে জানিয়েছিলেন হাসপাতালে শয্যাশায়ী বিমলকৃষ্ণ। বন্ধুর স্মরণসভায় এমনই জানিয়েছিলেন গায়ত্রী। ক্যানসার আক্রান্ত দার্শনিক শেষ কয়েক বছর অসম্ভব দৃঢ়তায় সয়েছেন ব্যথার আক্রোশ। তার মধ্যেই একাধিক বইয়ের প্রস্তুতি সেরেছেন, পরিকল্পনা করেছেন আরও কয়েকটি নতুন কাজের। কার্যত শেষ বছরগুলিতে তাঁর নিত্য সহচর ছিল ব্যথা ও ব্যথাভোগ। সারা জীবনে বহুবার তাঁর লেখায়, আলোচনায় উঠে এসেছে ব্যথার প্রসঙ্গ– ব্যথা আর বেদনার কথা। ব্যথা বিষ্যে ভারতীয় দার্শনিকদের নানা ভাবনা তাঁকে চমৎকৃত করেছে, নতুন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে, নতুন সমস্যার দিকে ঠেলেছে। বহুবার ব্যথা ও ব্যথাভোগ নিয়ে লিখেছেন বিমলকৃষ্ণ। বৌদ্ধ এবং ন্যায় দার্শনিকদের বিচার অনুসরণ করে বারবার তিনি বুঝতে চেয়েছেন পেইন আর সাফারিং-এর এলাকা। এ প্রসঙ্গে, বিশেষভাবে, একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে স্তেফানোস নির্মলেন্দু বক্তৃতামালায় বক্তা ছিলেন বিমলকৃষ্ণ। সেই বক্তৃতামালার বিষয় ছিল ‘ইন্ডিয়ান ফিলসফি অফ্ রিলিজিয়ন’। দু’বছর বাদে সেই বক্তৃতাগুলির লিখিত রূপ বই আকারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। তখন তার শিরোনাম ছিল– ‘লজিক্যাল অ্যান্ড এথিক্যাল ইস্যুজ্ অফ্ রিলিজিয়াস বিলিফ্স্’। বিমলকৃষ্ণের মৃত্যুর অনেক পরে, ২০০৪ সালে সেই বই ক্রনাইক্ল ক্লাসিক্স সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পুনঃপ্রকাশিত হয় তাঁরই প্রাক্তন ছাত্র হীরামন তিওয়ারির সম্পাদনায়। এই নতুন সংস্করণের নাম ঈষৎ পালটে দাঁড়ায়, ‘লজিক্যাল অ্যান্ড এথিক্যাল ইস্যুজ্– অ্যান এসে অন ইন্ডিয়ান ফিলসফি অফ রিলিজিয়ন’। সাধারণভাবে এই বইয়ের বিষয় ধর্মের দর্শন হলেও তার পাশাপাশি আরও নানা প্রসঙ্গ এসেছে। তাঁর অন্য গবেষণা গ্রন্থগুলির তুলনায় এ বইয়ের ভাষা ঈষৎ সহজ– দর্শনের দীক্ষিত পাঠক নন এমন মানুষের কাছেও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে এ বই। হয়তো বক্তৃতার সময় বিমলকৃষ্ণ খেয়াল রেখেছিলেন দর্শন জগতের বাইরের অনেক মানুষও তাঁর শ্রোতা হিসেবে থাকবেন, অনেকক্ষেত্রেই তিনি দর্শনের শক্ত পরিভাষার পাশ কাটিয়ে খুবই প্রাঞ্জল একটি ভঙ্গিতে ভারতীয় দর্শনের গভীর ও পরম ঐশ্বর্যময় কয়েকটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন এ বইতে। এবং একই সঙ্গে প্রায় জাদুকরের মতো মাঝে মাঝেই তুলে এনেছিলেন পশ্চিমি দর্শনের নানা প্রসঙ্গ– কেবল মিল দেখানোর জন্য নয়, অনেকক্ষেত্রে অমিলের দ্যুতিতে ভারতীয় চিন্তা প্রকরণকে আরও উজ্জ্বল করে তোলার তাগিদে। সাধারণ পাঠকের জন্য তাঁর বইয়ের সংখ্যা কম বলে আমাদের যে আক্ষেপ হয় মাঝে মাঝে– তাঁর উৎসুক নম্র দৃঢ় মানসিকতার সামান্য পরিচয় পেয়ে যখন আমাদের মতো বহিরাগতের মন ছটফট করতে থাকে, তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও বিবেচনাসমূহের স্পর্শ কীভাবে পাওয়া যাবে, তা ভেবে যখন অস্থির লাগে, তখন এই বইটি হতে পারে আমাদের সহায়।

এ বইতে ধর্মবিষয়ক আলোচনা শুরু হয়েছে যে অধ্যায়ে তার নাম ‘দুঃখ’। নয়টি ছোট অংশে বিভক্ত এই অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা হাজির করার সুযোগ নেই আমাদের এই লেখায়, কিন্তু সামান্য দু’-এক কথা না বললে চলবে না। ভারতীয় দর্শনের প্রায় সব প্রধান পরম্পরার সূচনা হয়েছে দুঃখের আলোচনা দিয়ে এবং সেই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খোঁজার বাসনায়– এই চিরাচরিত মূল্যায়নের কথা উপস্থিত করেই প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদের শেষে খুবই নিরীহ ভঙ্গিতে আলতো প্রশ্ন তোলেন বিমলকৃষ্ণ– এই যে দুঃখ-তত্ত্ব– এ কি আসলে একটি ঘটনার সাধারণ বিবৃতি? না কি একটি মূল্যায়ন? কিংবা অন্যভাবে বললে, এটি কি একটি প্রস্তাব, না কি মন্তব্য? ঘটনাসমূহের যথাযথ বিবরণ, না কি কীভাবে ঘটনাবলিকে দেখা বা বিবেচনা করা উচিত তদ্বিষয়ক নির্দেশপত্র? এসব প্রশ্ন তুলেই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের গোড়াতেই ছোট একবাক্যে জানিয়ে দেন নিজের অবস্থান, ‘আই আর্গু ফর দ্য সেকেন্ড’। এবং তারপরই শুরু হয়ে যায় তাঁর আশ্চর্য কথন– গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে প্রগাঢ় যুক্তিবোধের মিশেলে ধর্ম, ধর্মাচার, ঈশ্বর বিষয়ে তাঁর কথাবার্তা উড়ে চলে নাগার্জুন, দিঙ্নাগাচার্য, ধর্মকীর্তি থেকে শুরু করে ওই ও পারের স্পিনোজা, হিউম কিংবা এমনকী, কার্ল পপারের দিকেও। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয়ের প্রশ্নে হিউমের বহুচর্চিত লেখার পাশে এসে পড়ে ব্রহ্মসূত্রের অনুরূপ ধারণা, কিংবা নবম শতকের অল্পচর্চিত বই জিনসেনের ‘মহাপুরাণ’। মূলত বৌদ্ধ এবং ন্যায় দর্শনের প্রধান দার্শনিকদের কথা ও ভাবনায় সমৃদ্ধ হলেও এ বই-এর অন্তরে আছে এক পরম আধুনিকের সংশয়ে আস্থা রাখার নানা চিহ্ন। এক্ষুনি এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে পৌঁছতে হবে, এবং সেই নিষ্পত্তির বাইরে আর সমস্ত কথাই না-হোক– এমন চরম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নেয় বিমলকৃষ্ণের আলোচনা। দু’টি ছোটো অংশ উদ্ধার করার লোভ হচ্ছে। প্রথমটি ভূমিকা থেকে, আর দ্বিতীয়টি শেষ অধ্যায়ের অংশ ‘ক্যান ট্রুথ বি মেনি-ফেস্ড্?’ থেকে।

ধর্ম, যুক্তি নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনায় বিমলকৃষ্ণ আসলে ভারতীয় দর্শনের একটি বিশেষ ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেছেন এ বইতে। কিন্তু সেই আলোচনায় ঢোকার আগেই তিনি স্মরণ করে নেন সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতির কথা। বৌদ্ধিক দায় ছাড়াও তাঁর আলোচনার যে একটি সামাজিক রাজনৈতিক বা বৃহৎ অর্থে মানবিক আবেদন আছে, তা একবার ঠিকরে ওঠে। তিনি লিখেছেন, ‘সমস্ত বড়ো ধর্মপরম্পরার মধ্যে থেকে, যাকে বলে নিহিত কাঠামো– তা যদি আমরা খুঁজে বের করতে পারি, তাহলে সেই আবিষ্কারের ফলে উঠে আসতে পারে সমস্ত মানুষের ভিতরকার একটি মৌলিক ঐক্যের বোধ। আমাদের এই বর্তমান সময়ে সেটি খুবই মূল্যবান ব্যাপার। যখন আমরা প্রায়শই দেখতে পাচ্ছি মোরাদাবাদের ঘটনাক্রম, মধ্যপ্রাচ্য এবং আয়ারল্যাণ্ডের উত্তরভাগের অবস্থা–তখন তো এ জিনিস প্রায় অমূল্যই বলা চলে।’ ১৯৮১ সালে যখন এই ভূমিকা লিখছিলেন বিমলকৃষ্ণ, তখন নিশ্চয়ই তাঁর মাথায় ছিল মোরাদাবাদের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংকট, প্রোটেস্ট্যান্ট-ক্যাথলিক তীব্র মনোমালিন্য ও হিংস্রতা। ধর্ম-দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে এসে এক পণ্ডিত কেবলমাত্র দর্শনের ইতিহাস বিবৃত করেন না, কিংবা তার মধ্যে থেকে অপরিসীম দক্ষতায় নানা তর্কের ফুলকি সাজিয়ে বুদ্ধির আরাম পরিবেশন করেন না, তার সঙ্গে আরও কিছু করেন। এইখানে বিমলকৃষ্ণ প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের সমগোত্রীয়, দর্শনের আলোচনা জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি জীবনচর্চাও বটে। ওই ভূমিকাতেই তিনি আগাম বলে রাখেন এমন কথাও, “সব দার্শনিকই তাঁর নিজের মত ও পদ্ধতিকে ‘ডিফেণ্ড’ করবেন। কিন্তু এই কাজে সব সময়ে এইটে আবশ্যিক নয় যে তাঁকে দেখাতেই হবে অন্য সব মতই ভ্রান্ত অথবা ভ্রষ্ট। বরং তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী যুক্তি হাজির করবেন এইটে বোঝাতে যে কেন, কোন যুক্তিতে ওই মত তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, তাঁর সংবেদনায় সাড়া ফেলেছে, সমীচীন ও সঙ্গত মনে হয়েছে তাঁর। দর্শনের ক্ষেত্রে যেমন এই কথা খাটে, ধর্ম সম্পর্কেও এই একই কথা সত্যি।”

বইয়ের একেবারে শেষ দিকে প্রায় একই ধরনের কথা আবার তোলেন লেখক-কথক। তবে এইবার অনেকটা দার্শনিকের পরিভাষা ও পদ্ধতি ব্যবহার করেন তিনি। ‘সত্যের কি বহুমুখ থাকতে পারে?’– এই প্রশ্নের সম্মুখীন করেন শ্রোতা-পাঠককে। ১৯৮০ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাগত মানুষজনের চেয়েও আমাদের এই সময় যেন তাঁর শ্রোতা হিসেবে অধিক ন্যায্য। নিজের প্রশ্নের উত্তরে বলবেন তিনি, হ্যাঁ, থাকতে পারে। বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মধ্যে সংলাপ চালানোর সময় উপরচালাকি বর্জনীয়। আমি তো আসলে জানিই আমার মতটিই ঠিক, তোমারটি ভ্রান্ত, তবুও উদারতার স্বার্থে তোমার কথাও কিছু শুনি, কিংবা তোমার মতটি ভ্রান্ত জেনেও আমি সেই মতের গভীরে কোথাও কোনও জ্ঞানের কথা আছে কি না, তা একবার দেখে নিতে চাই বলে তোমার সঙ্গে মতবিনিময়ের ছল করি– এসব পন্থার কথা উল্লেখ করে বিমলকৃষ্ণ জানান, তাঁর অবস্থান এসবের থেকে আলাদা। তোমাকে বোঝাবই বোঝাব– এই ঝোঁক থেকে নয়, তোমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছি কেবলমাত্র তোমার কাছে নিজেকে সহনশীল বা টলারেন্ট প্রমাণের তাগিদে– এই ধরনের শোনা আসলে না-শোনাই বটে। এসব ক্ষেত্রে কোনও সংলাপই আসলে নেই, আছে সংলাপের ছদ্মবেশে আধিপত্য স্থাপনের ছল। নিজের ধর্মমতে আস্থাশীল হয়েও, অপরের বিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, সত্যের কোনও ইশারা সেখানে আছে কি না, তা খুঁজে দেখা সম্ভবই কেবল নয়, সেইটেই উচিত পন্থা। বিভিন্ন মতের উত্থান হয়েছে কোনও বিভিন্ন মানব দলের বেঁচে থাকার সামর্থ্য এবং অভ্যাসের কারণে। এইখানে বিমলকৃষ্ণ এক আশ্চর্য শব্দবন্ধ ধার করেন বিশ্লেষণী দর্শনের সমকালীন ভাবুক উইলার ভ্যান কোয়াইন-এর কাছ থেকে– ‘র্যাডিক্যাল ট্রান্সলেশন’। বলতে চান তিনি, বিভিন্ন ধর্মাচারের মানুষজন আসলে আলাদা আলাদা অনুবাদ-প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন ধর্ম-অভ্যাস আসলে ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদ প্রয়াস, ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা মাত্র। কীসের অনুবাদ, কীসের ব্যাখ্যা? বিমলকৃষ্ণ বলেছেন বটে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অনুবাদ, ধর্মীয় চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাসমূহের অনুবাদ– কিন্তু আমরা সাহস করে আর এক কদম এগিয়ে এ-ও কি ভাবতে পারি যে, আসলে কেবল ধর্মীয় নয়, বেঁচে থাকার জন্য অনিবার্য যে সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে মানুষকে যেতে হয়েছে, যাত্রাপথের প্রকৃতি ও অনিবার্যতার কারণে যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য সে স্থির করেছে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও পরম্পরায়, সেই সবই ব্যাখ্যাত ও অনুবাদিত হয়ে গড়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মতন্ত্র। এর মধ্যে কোনটি সত্য কিংবা অন্তত বেশি সত্য, তা খোঁজার কোনও মানেই নেই। বরং অন্য কোনও ধর্ম মত বা পন্থার সঙ্গে এক ধরনের সমানুভূতির চেষ্টা-সহ তাকিয়ে দেখাই বেশি জরুরি।

৩

ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব, তর্কবিদ্যা, অর্থতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টিময় আলোচনা সারা বিশ্বের দর্শনচর্চায় বিস্ময়কর উদাহরণ হয়ে রয়েছে, আমরা জানি। সেসব আলোচনার অংশবিশেষ, কিংবা সেসব থেকে চলকে ওঠা নানা ভাবনার স্ফূলিঙ্গ ধরা আছে তাঁর টুকরো লেখা ও বক্তৃতামালায়। সেসব লেখা এবং বক্তৃতার পরিমার্জিত লিখন একত্রিত করে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। জনার্দন গনেরির সম্পাদনায় প্রকাশিত অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের সেই দুই খণ্ড এক চমকপ্রদ ভাবনাভাণ্ডার। বিমলকৃষ্ণ মতিলালের নিজের বই এবং সম্পাদিত বইয়ের সবই অতি উচ্চমানের দার্শনিক সন্দর্ভ। সেসব রচনায় চটজলদি প্রবেশাধিকার মেলে না। ভারতীয় এবং পশ্চিমি দর্শনে বেশ গাঢ় আগ্রহ আগে থেকেই যদি না থাকে, কিংবা ভারতীয় দর্শনের প্রধান গতিপ্রকৃতি বিষয়ে কিছুটা ওয়াকিফহাল যদি না হন পাঠক তাহলে ‘ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড’ কিংবা ‘পারসেপশন’-এর মতো বই তাঁর কাছে অধরাই থাকবে। বরং তাঁর এই লেখাসংগ্রহে সংকলিত অনেক রচনায় সাধারণ পাঠক আকৃষ্ট হবেন, অন্তত ১২-১৪টি লেখায় খুব দর্শন জানা না থাকলেও তাঁর আরাম হবে, ঔৎসুক্য চনমন করে উঠবে, আক্ষেপ তৈরি হবে হয়তো, কেন আরও আগে তাঁর চিন্তা জগতে প্রবেশ করা গেল না– এই ভেবে। এইসব রচনার দিকে তাকালে দেখা যাবে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বহু বাক্যালাপে বিমলকৃষ্ণ বারবার চেয়েছেন তাঁর আরও সংশয় আরও প্রশ্ন ধাবিত হোক চতুর্দিকে। পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁছে তিনি নতুন করে জানতে ও শিখতে চেয়েছিলেন এমনকী, অবিনির্মাণ তত্ত্বের অন্তঃসার– প্রতিপক্ষতার মেজাজে নয়, আগ্রহী শিক্ষার্থীর কৌতূহলে। কখনও আবার ন্যায় দর্শনের সিদ্ধান্তসমূহের পাশে রেখে নতুন করে পড়তে চেষ্টা করেছেন মহাভারতের অংশ। দ্রৌপদী, সীতা গান্ধারী কিংবা কৃষ্ণের চরিত্র নিয়ে নৈতিক বিচারের নতুন কোনও স্থানাঙ্ক নির্ণয়ে তৎপর হয়েছেন কখনও, অতীতে যেমন বৈশেষিক দর্শনের মহাজ্ঞানী প্রশস্তপাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন জ্ঞান বিষয়ে উভয়ের ধারণা কীভাবে পাশাপশি পড়া সম্ভব, তেমনই বৌদ্ধ দর্শনের ‘প্রসঙ্গে’র ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন অবিনির্বাণের তত্ত্বকে। ভারতীয় দার্শনিকদের অনেকেই জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের সম্ভাব্যতা নিয়ে ভাবিত হয়েছেন, আমি যে জানছি তা কি আমি জানতে পারি তৎক্ষণাৎ? নিজের জানাটিকেই জানা যায় কীভাবে তা নিয়ে তাঁর বিস্তৃত ভাবনার দলিল পাব ‘পারসেপশ্স্’ বইতে– গভীর ও জটিল সে আলোচনা, আবার তাঁরই হাতে পাওয়া যাবে সুখপাঠ্য ও ক্ষুরধার নিবন্ধ ‘সলভেশন ইন আ বট্ল– রিলিজিয়ন, সাইকেডেলিক অ্যান্ড মিস্টিসিজম– আ পোস্টমর্টেম’। মোক্ষের ধারণা এবং আধুনিক পশ্চিমি মোক্ষব্যবসা বিষয়ক এই লেখা পড়লে বোঝা যাবে সমকালীন ধনবাদী সভ্যতার সংকট নিয়ে কী গভীর জানা ও পর্যবেক্ষণ ছিল তাঁর। আর ছিল দরদ। কলোনিশাসিতের জন্য, পীড়িতের জন্য, অসাম্যের কুৎসিত চিৎকারে আর্তজনের জন্য। নিছক দার্শনিক বা দর্শনবিদ্ তিনি ছিলেন না, তাঁর দর্শন চর্চায় মানুষের মর্যাদার প্রশ্ন বহুবার এসেছে– সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারের ফাঁকে ফাঁকে নানা মন্তব্য চিরে বেরিয়ে এসেছে মনোবেদনা। নিজের পরম্পরাগত দর্শনের দিকে নানা দিক থেকে ফিরে তাকানো, বাকি বিশ্ব থেকে সংগৃহীত জ্ঞানের মারফত সেই দর্শনের পুনর্বিচার করা এবং একই সঙ্গে এই পরম্পরার পক্ষ থেকে অন্য দেশের ভাবুক দার্শনিকের মত পরীক্ষা করা– তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। ভারতীয় দর্শনের প্রতি বহির্বিশ্বের কৃপাদৃষ্টি কিংবা মোহমিশ্রিত ভাবালুতা– কোনওটিই তাঁর পছন্দ ছিল না। অধীত জ্ঞানে নিজের দেশের প্রজ্ঞার দিকে তাঁর সবিচার দৃষ্টিপাতে বিরাম ছিল না তাঁর। এবং সেই দৃষ্টিতে গর্ব নয়, ভালোবাসাই ছিল মুখ্য। তার সঙ্গে পশ্চিমের ভাবনাজগতের একটি কথোপকথন– যথার্থ সংলাপ– তৈরি করার চেষ্টা তাঁর ছিল আমরণ।

বিমলকৃষ্ণের অন্যতম সেরা ছাত্র অরিন্দম চক্রবর্তীর একটি নিবন্ধের প্রসঙ্গ তুলে আমরা এই লেখা শেষ করতে চাই। শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরিন্দম চক্রবর্তীর যৌথ সম্পাদনায় মহাভারত বিষয়ক একটি গ্রন্থে (‘মহাভারত নাউ–ন্যারেশন, ইস্থেটিক্স, এথিক্স’,) সংকলিত অরিন্দমের নিজের লেখাটির নাম ‘অ্যান এথিক্স অফ কন্ভারসেশন ইন দ্য মহাভারত’। সে লেখার গোড়াতেই অরিন্দম দেখাচ্ছেন গোটা মহাভারতেই কথন-স্মরণ-সংলাপ কীভাবে ছড়িয়ে আছে, আছে প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন। শুধু মহাভারত নয়, ঋকবেদের ঋষির এক আশ্চর্য উচ্চারণ তরজমা করে নিবন্ধ লেখক দেখান প্রশ্ন ও সংলাপের এই পরম্পরা কত প্রাচীন, কত ‘ভারতীয়’। যজ্ঞের আচার পালনের পাশাপশি ‘যারা প্রশ্ন করে না, যারা সংলাপে আহ্লাদিত হয় না’– তাদের শত্রু ভেবেছে প্রাচীন ভারতীয় মনীষা। বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এই সংলাপ রচনার ধারাতেই তাঁর জ্ঞানচর্চা জারি রেখেছিলেন, রাখতে বলেওছিলেন। এই সূত্রে তাঁর ‘দ্য পারসেপশন অফ সেল্ফ ইন ইন্ডিয়ান ট্রাডিশন’ নামাঙ্কিত লেখাটির কথা উল্লেখ করা যায়। ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় আত্মবোধের হদিশ ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিমলকৃষ্ণ প্রথমেই উল্লেখ করেন অ্যারিস্টটলের ‘ডি অ্যানিমা’ বইটির দু’টি বাক্য। সেখান থেকে চলে আসেন ঈশোপনিষদের সাত নম্বর শ্লোকে। উপনিষদের কথা সূত্রে আসে বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের উক্তি– উপনিষদের বহু বাক্যের কাছে তাঁদের ঋণ। নব্য প্লেটোনিক এবং সুফি দার্শনিকদের আত্মবিষয়ক ভাবনার সামান্য উল্লেখ সেরে তিনি ঢুকে পড়েন মূল আলোচনায়– মূলত বৌদ্ধ এবং ন্যায় দর্শনের উপর ভর করে আলোচনা চলে যায় আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ঘুরে স্যর আইজ্যাক বার্লিনে। অবশেষে তিনি প্রস্তাব করেন প্রাক-আধুনিক এবং উত্তর-আধুনিক ভাবনাবৃত্তে আমি বিষয়ক ধারণায় এক রহস্যময় (uncanny) সাদৃশ্য আছে। এবং এ-ও ইঙ্গিত করেন এ বিষয়ে আরও ভালোভাবে খোঁজখবর করতে গেলে প্রাচীন ভারতীয় এবং চৈনিক দর্শনে মনোনিবেশ করা দরকার। এই হচ্ছে বিমলকৃষ্ণ মতিলালের সংলাপ রচনার ধারা।

……………………………………………

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

……………………………………………..

জ্ঞানের রাস্তায় একা চলা অসম্ভব। সঙ্গী লাগে। সংলাপ লাগে। জিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে অসৎ ভাবে কথা বলা নয়, খোঁজার উদ্দেশ্যে সৎ সংলাপ চালানোই জ্ঞানের উপায়। পৃথিবীর দুই প্রান্তের জ্ঞানভাণ্ডারগুলির এই সংলাপ রচনায় বিমলকৃষ্ণের মধ্যস্থতা করেছেন চিরকাল। আমাদের এই বিচ্ছিরি সময়ে দেশে এবং বিদেশেও যখন সব সংলাপ-সম্ভাবনা ফুরিয়ে আসছে, আক্রান্ত হচ্ছে কথা বলা, একটিই ‘সত্য’ বয়ান মেনে না নিলে দেশদ্রোহী হিসেবেও চিহ্নিত হতে হচ্ছে প্রায়শই, তখন বিমলকৃষ্ণের চিন্তাপদ্ধতির কাছে, কথন ভঙ্গির কাছে, আবিষ্কার ও প্রস্তাবগুলির কাছে মিলতে পারে কিছু আশ্রয়, কিছুটা স্বস্তি। তাঁর সমগ্র রচনা বাংলায় অনুবাদের আয়োজন করা খুব দরকার। এক্ষুনি।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved