পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড করার ব্যাপারে বিপুল গুহর উৎসাহ আর পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের শীর্ষ দেশে থাকে তার শিরোনাম বা নামলিপি এবং সঙ্গে জরুরি কিছু তথ্য সমেত পরিচিতি। লোগো বা প্রতীকের মতো করেও করা হয় সেটা। ওঁর বদান্যতায় ‘ডিএনএ’র মাস্টহেডটা করার সময় কাগজের মাস্টহেড মাঝে মাঝে বদলে যেতে থাকল। সাইজ, রং ইত্যাদি বদলে যেতে থাকল আর কাগজটা নানা খবর দিয়ে রোজ ছাপা হচ্ছিল কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে যাচ্ছিল না। ট্রায়াল ডিজাইন। দেখলাম খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় নানান রকমের খবর তাদের নানান সাইজের ফন্ট, টাইপোগ্রাফি আর নানান সাইজের নানা রকমের চেহারার ফটোগ্রাফ, বিজ্ঞাপন, সেগুলো মিলিয়ে মাস্টহেডটা সব সময়তেই মানিয়ে যায় এবং একটা ব্যালান্স করে সুন্দর দেখায়। এছাড়াও কলকাতার কাগজ, ‘দ্য টেলিগ্রাফ’, ‘এই সময়’, ‘সংবাদ প্রতিদিন’ এবং সংবাদ প্রতিদিনের সঙ্গে এই যে জনপ্রিয় ‘রোববার’ পত্রিকা তারও ডিজাইন করেছিলেন বিপুলদা। সেখানে আবার নামলিপি হরাইজেন্টাল না রেখে ভার্টিক্যাল করলেন একটা নতুনত্ব আনতে। মাস্টহেড তখন আর মাথায় রইল না।

৯.

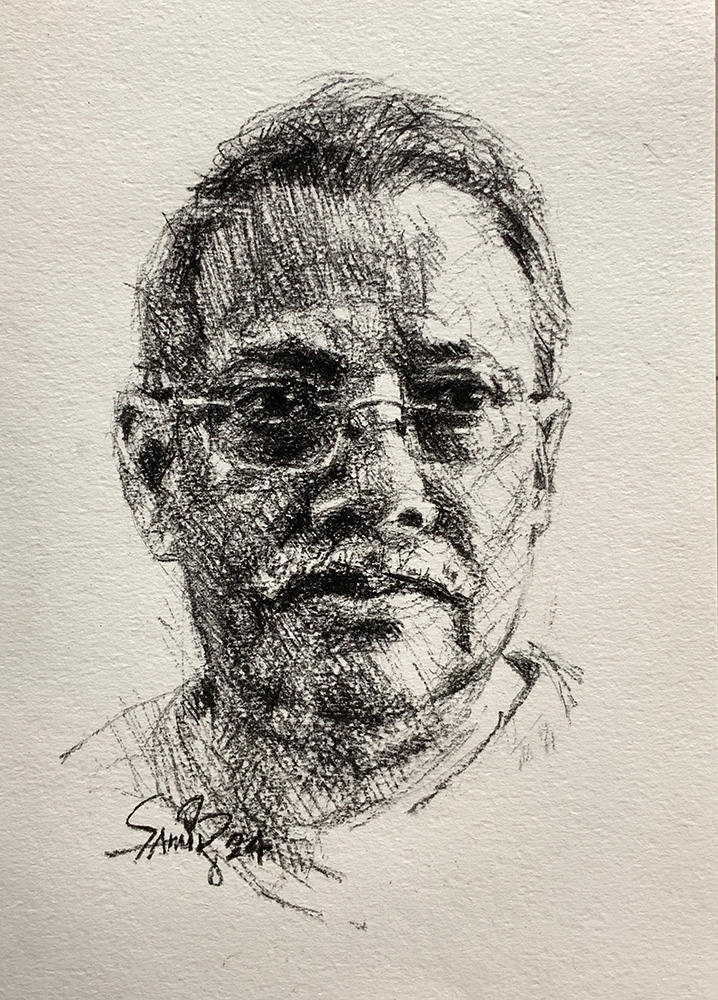

আজকের গল্পে মুখ অনেক। সেরার সেরা সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং ছাপাখানার বহু উজ্জ্বল মানুষের মুখের ভিড় আমাদের চারপাশে তখন। তারই মধ্যে থেকে একটা মুখকে অনুসরণ করে বা সূত্র ধরে সংবাদপত্র, ছাপাখানা, সাহিত্য এবং তার অলংকরণের গল্প বলার দিকে এগিয়ে যাব। আজকের মুখ, বিপুল গুহ। তৎকালীন শিল্পনির্দেশক, আনন্দবাজার।

আনন্দবাজারের অবদান বাঙালিদের কাছে যে কত বড়, তা অতি বড় শত্রুও অস্বীকার করতে পারবেন না। উৎস থেকে সংবাদ এবং তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে পাঠকদের রুচি অনুযায়ী সাজানো এবং পাঠককে শিক্ষিত করার কাজটা আনন্দবাজার করেছে কতগুলো ভাগে। প্রথম ভাগ, গ্রেট এডিটিং, মানে অসাধারণ সম্পাদনা। দ্বিতীয়ত, দর্শন, সমাজ সচেতনতা আর নন্দনের সমসাময়িকতা। আর একটা বিশাল অংশ পাঠকদের অনেকে বুঝতে পারেন কিন্তু ভেতরের ডিটেল্সটা জানতে পারেন না। পাঠকরা উপভোগ করেন, উপলব্ধি আছে, বোধ আছে কিন্তু হাঁড়ির খবরটা ঠিক ধরতে পারেন না, সেটা হচ্ছে পরিবেশনা। সমস্ত কিছুকে ঠিক কীভাবে পরিবেশন করতে হবে সেই শিল্পের দিকটা কিন্তু আনন্দবাজার দেখিয়ে দিয়েছে শুধু বাংলাকে নয়, সারা ভারতকে।

চাকরি নয়, বাইরে থেকে কাজ করার সুবাদে আমার আনন্দবাজারে প্রবেশ সত্তরের একেবারে গোড়ার দিকে কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ীর হাত ধরে। সেই সুযোগে শিল্প বিভাগকে কাছ থেকে দেখা। সেখানে রান্নাঘরে পরিবেশনের আগের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ঢোকার এবং দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। তিনটি যুগ ধরে যেন এই শিল্প বিভাগের কাজটা দেখলাম তিনজন মানুষের মধ্য দিয়ে। তাদের পরিচালনার কাজ একেবারে তিন রকম। তিন রকম সে যাত্রা আর দক্ষ তিনজন কাণ্ডারি। সংবাদ সংস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটাকে শিল্প নির্দেশকের কাজ না বলে শিল্প সম্পাদনার কাজ বলতে চাই। যার মধ্যযুগে পেলাম কাণ্ডারি হিসেবে বিপুল গুহকে। আনন্দবাজারে সেই যুগটা আমার মতে, শিল্প বিভাগের স্বর্ণযুগ।

প্রথমে দেখলাম শিল্পক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা শুকনো শক্ত মাঠে পুরাতনীরা তাঁদের মতো করে সাহিত্যের দিকে প্রচণ্ড জোর দিয়ে পত্রিকা চালাচ্ছেন। সেটাকে মনে হয় প্রস্তর যুগ বলাই ভালো। শিল্পের সেই পাথুরে জমিতে অলংকরণের কাজ এবং রস ঢালছিলেন যে মানুষটি, তিনি পূর্ণেন্দু পত্রী। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা। পুরনো সাহিত্যের চরিত্রে বদল আসছে সে সময়। আসছে সমকালীন আধুনিক সাহিত্য। তবুও লেখক-সাংবাদিক-কবি-সাহিত্যিক, যারা অক্ষর-শব্দের কারবারি, তাদের দাপট সাংঘাতিক। পূর্ণেন্দু পত্রীও সেই দলে খানিকটা মিশে থেকে কাজটা করছেন। তাঁর নিজস্ব শৈল্পিক ডালপালা বাড়ছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বর্ণযুগ কিন্তু সোনার রাজত্বে লড়াই লেগেই আছে চারিদিকে। সে লড়াই ভালোর লড়াই। শিল্প বিভাগের সংসার যেন সাংঘাতিক বড় হয়ে উঠল হঠাৎ। প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেল সংসারের সদস্য। সে সংসারের কর্তাব্যক্তিটিও নতুন, বিপুল গুহ। বয়সেও খুব প্রবীণ নন। আমাদের প্রত্যেকের কাছাকাছি। নতুন তরুণদলের মগজ অনেক দক্ষ, ধারালো আর শানানো। অন্যদিকে পুরনো মধ্যমেধা আর কুঁড়েমিও আছে। এরই মধ্যে এল প্রযুক্তির ঢেউ, অফসেট প্রিন্টিং। নানা রকম চাপ। দেশ-বিদেশের ছাপার কাজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইলাস্ট্রেটারদের ভিড় বাড়ছে। অফসেটে অনেক বেশি ছবি লাগিয়ে দেওয়া সহজ হচ্ছে।

ছাপাখানা উন্নত হতেই পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বাড়ছে। ইলাস্ট্রেশন বলতে আগে গল্পের মধ্যেকার কোন অংশকে ছবি এঁকে বাড়তি কিছু সংযোজন হত। সে কাজগুলো চলছিল বনেদি মেজাজের। সমীর সরকার, সুধীর মৈত্র, সত্যজিৎ রায় ইত্যাদি শিল্পীদের কাজের আঙ্গিক দেখে মুগ্ধ হতেন পাঠক। বিপুলদার সময়ে এসে সেইটা গেল বদলে, অলংকরণের মানেটাই আলাদা হল। এখানে শুধু গল্পের মধ্যে ছবি আঁকা নয় অক্ষর সাজানো তার হেডলাইন, অক্ষরের চেহারার সঙ্গে পাঠকের মগজের সম্পর্ক, মার্জিন ও লেখার স্পেস। নানান চেহারায় হরফগুলোই কখনও ছবির মর্যাদায়। সাইজ, গ্রাফিক, রেখার বর্ডার, রং। পড়ার আনন্দ, চোখের আরাম। সমস্তটাই অলংকরণের অংশ করা হল। সম্মিলিত সহাবস্থান।

তিন নম্বরে এল শোভন সুন্দর যুগ। ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেডি, ফসল তোলার পালা। স্বাস্থ্যবান, সুন্দর ফসল। এখন নীল ফুলের গাছে লাল ফুল ফোটানোর পালা। দরকার হলে একই গাছে তিন রঙের ফুল ফোটানোর আয়োজন। সমস্ত সরঞ্জাম, সমস্ত আসবাব, মশলা ঠিকমতো ব্যবহার করে সবচেয়ে সুন্দর পরিবেশন করার দায়িত্ব পেল সুনীল শীল। সুনীল আর্ট কলেজে আমার সহপাঠী। অসাধারণ ভিস্যুয়াল সেন্স। তিন যুগের তিন মহারথী শিল্পনির্দেশকদের একটি জায়গায় দারুণ মিল, এঁদের তিনজনেরই অসাধারণ সুন্দর চোখ। মুখে সব সময় শান্ত ভাব আর শারীরিক চঞ্চলতা এই তিনজনের কারও ছিল না। আমি মধ্যপন্থা হয়ে মধ্যযুগের বিপুলদাকে গুরু ধরেই আছি আজকের এই কাহিনিতে।

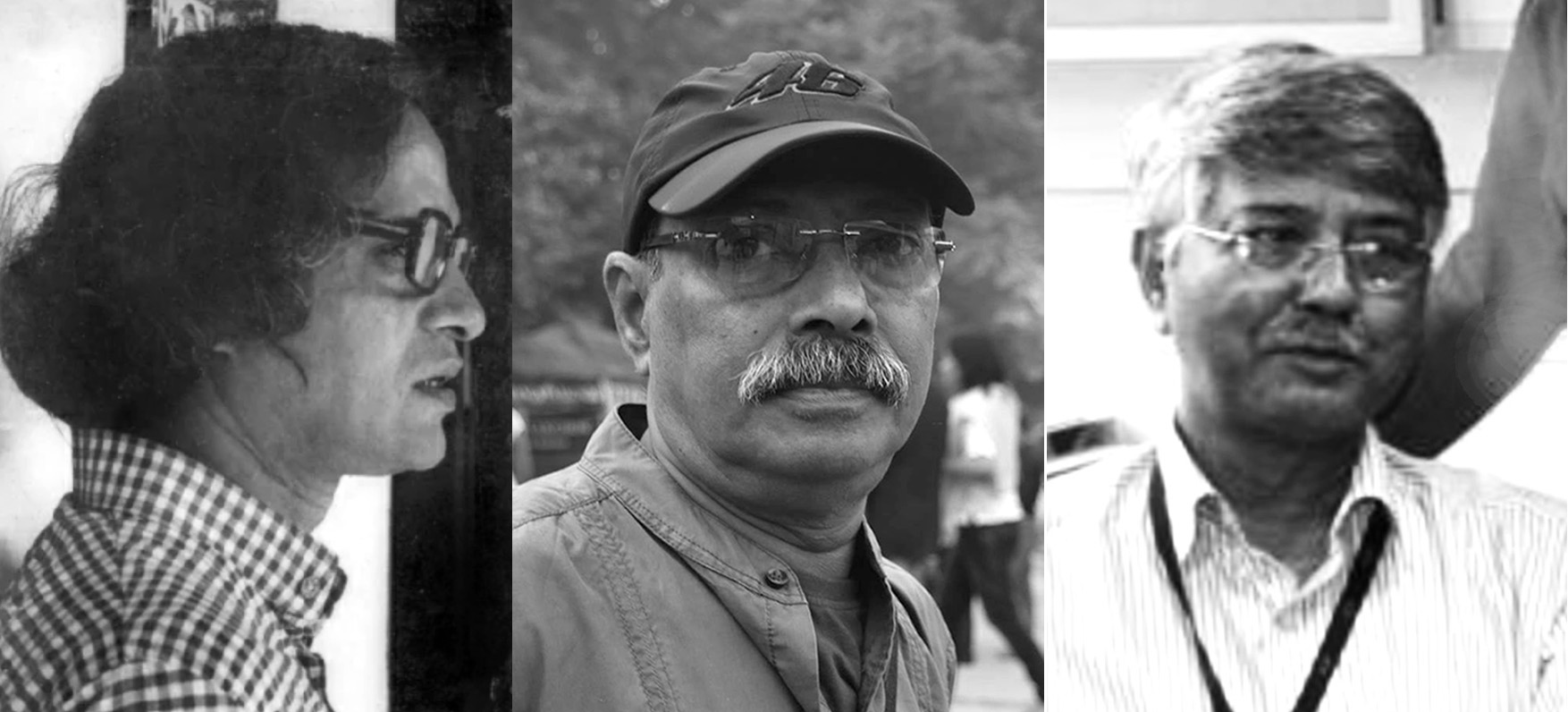

জোর দিয়েই বলা যায় তখন সৃজনশীলতার উত্তাল হাওয়া। যেখানে কি না কবিরা সাংবাদিকতা করেন, সাহিত্যিকরা খেলার কথা লেখেন আর ছবি আঁকিয়েরা কলম ধরেন। তুলি নয়, যেন কলম থেকে রেখা। সে রেখা ধরে রাখে সমস্ত আবেগ, হাসি-কান্না, সমাজব্যবস্থা, যা এক ধরনের সাংবাদিকতা বলা যেতে পারে। সুসময়। আধুনিক সাহিত্যিকরা যেন দু’হাতে লিখছেন। একদিকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তো অন্যদিকে বিরূপাক্ষ। এদিকে সমরেশ ওদিকে কালকূট, সুনীল আছেন আবার নীললোহিতও আছেন। যিনি গৌরকিশোর ঘোষ তিনিই রূপদর্শী। সাগরময় ঘোষ, বরুণ সেনগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রমাপদ চৌধুরী। লেখার আসরে রবিশংকর, নীরদ মজুমদার। কত নাম করবো! বলতে গেলে সেই সময় বাংলা সাহিত্যের তুঙ্গে যাঁরা অর্থাৎ প্রথম সারিতে, তাঁদের সবার জন্যই যেন আনন্দবাজারের ঘরে ঘরে চেয়ার পাতা। সেই সঙ্গে আনন্দবাজারের ইংরেজি সংবাদপত্র ‘দি টেলিগ্রাফ’, ‘সানডে’ নিউজ-ম্যাগাজিনের মতো পত্রিকা জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বাঘা বাঘা সম্পাদক, এম জে আকবর, তরুণ বয়সের বীর সাঙ্গভী। শিল্প-সাহিত্য-সাংবাদিকতার এক ব্যাপক হাঙ্গামা। ফলস্বরূপ, পাঠক পেয়ে যাচ্ছিলেন সমুদ্রমন্থনের পরে অমৃতটুকু।

পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড করার ব্যাপারে বিপুল গুহর উৎসাহ আর পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের শীর্ষ দেশে থাকে তার শিরোনাম বা নামলিপি এবং সঙ্গে জরুরি কিছু তথ্য সমেত পরিচিতি। লোগো বা প্রতীকের মতো করেও করা হয় সেটা। যাকে পত্রিকার ঠিক মলাট নয়, বরং ‘ললাট’ বলাই সমীচীন হবে। সেই ললাটকে ইংরেজিতে বলা হয় মাস্টহেড। ‘দেশ’ এবং ‘আনন্দমেলা’ পত্রিকার মাস্টহেড করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। তবে সেটাকে শিল্পের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, সময় নিয়ে ঘষামাজা করে করে ওটার ওজন, ভারসাম্য ইত্যাদি ঠিক করে জ্যামিতির পরিপাটিতে একেবারে আধুনিক, সমকালীন মাস্টহেড তৈরি করা হয়েছে। একটা শিল্পসম্মত মার্জিত রূপ দেওয়া হয়েছে, আর সেটা করা হয়েছে বিপুলদার তত্ত্বাবধানে।

আনন্দবাজার ছাড়াও বিপুলদা আরও অনেক পত্র-পত্রিকায় কাজ করেছেন। কলকাতা ছেড়ে দিল্লি গেলেন এবং ‘দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া’-তে জয়েন করলেন। সেটার মাস্টহেড আরও চকচকে করে মডিফাই করলেন। এরপরে দেখলাম দিল্লি থেকে মুম্বইয়ে। নতুন কাগজ ডিএনএ। ডিএনএ-র মাস্টহেডটা করার সময় আরও একটা মজার ব্যাপার দেখছিলাম। কাগজের মাস্টহেড মাঝে মাঝে বদলে যেতে থাকল। সাইজ, রং ইত্যাদি বদলে যেতে থাকল আর কাগজটা নানা খবর দিয়ে রোজ ছাপা হচ্ছিল, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে যাচ্ছিল না। ট্রায়াল ডিজাইন। দেখলাম, খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় নানা রকমের খবর, তাদের নানা সাইজের ফন্ট, টাইপোগ্রাফি আর নানা সাইজের নানা রকমের চেহারার ফোটোগ্রাফ, বিজ্ঞাপন, সেগুলো মিলিয়ে মাস্টহেডটা সব সময়তেই মানিয়ে যায় এবং একটা ব্যালান্স করে সুন্দর দেখায়। সেইটা করার জন্য কয়েকদিন ধরে কাগজটা তৈরি হয়। এছাড়াও কলকাতার কাগজ, ‘দি টেলিগ্রাফ’, ‘এই সময়’, ‘সংবাদ প্রতিদিন’ এবং সংবাদ প্রতিদিনের সঙ্গে যে জনপ্রিয় ‘রোববার’ পত্রিকা, তারও ডিজাইন করেছিলেন বিপুলদা। সেখানে আবার নামলিপি হরাইজেন্টাল না রেখে ভার্টিকাল করলেন একটা নতুনত্ব আনতে। মাস্টহেড তখন আর মাথায় রইল না।

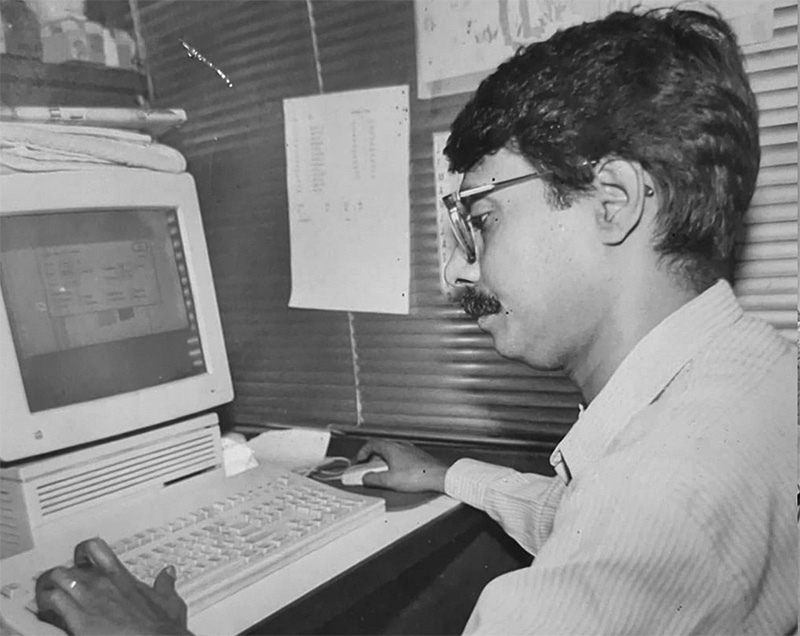

লাইনো টাইপ থেকে অফসেটে ছাপা শুরু আনন্দবাজারে, মানে ছাপাখানার চূড়ান্ত পরিবর্তন। নতুন কাগজ, দ্য টেলিগ্রাফ প্রথমে অফসেটে ছাপা হবে না আনন্দবাজার পত্রিকা সেই নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরুতে। তবে আনন্দবাজারই অফসেটে ছাপা হল প্রথম। অফসেট শুরু হওয়ার পরপরই আনন্দবাজারের একটা নিজস্ব ফন্টের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন ওঁরা। অক্ষরের বা হরফের আকার, তার শরীরের সরু মোটা, সাদা-কালোর কী সম্পর্ক, তা থেকে পড়তে গিয়ে আমাদের মগজে কী প্রতিক্রিয়া হয় এ সমস্ত বিষয়ে অনেক জ্ঞান দিয়েছিলেন বিপুলদা আমাকে। ওঁর কাছেই শুনেছিলাম দেশ-বিদেশের ছাপাখানার কথা। সত্যজিৎ রায়ের তৈরি ‘রে রোমান’ ফন্ট নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ফন্টের ইতিহাস, তখনকার দিনে রেডিও ফটো কী, সংবাদ সরবরাহ করার সংস্থা– রয়টার, পিটিআই ইত্যাদির ভূমিকা, টেলিপ্রিন্টারে কীভাবে সারা পৃথিবী থেকে সংবাদ আসছে অনর্গল এরকম নানা কিছু আমাকে দেখিয়েছিলেন বিপুলদা। তৈরি হল আনন্দবাজারের নিজস্ব ফন্ট। মোনোটাইপ কোম্পানির বানানো সে ফন্ট তদারকির জন্য বিপুলদা একদিকে যেমন প্রতিটি হরফ ধরে ধরে তার চুলচেরা মডিফিকেশন করলেন ঘরের মধ্যে, অন্যদিকে সশরীরে লন্ডনে গিয়ে দেখে নিলেন খুঁটিয়ে। সঙ্গে গেলেন ফন্ট, স্পেস আর বানানের আর এক মাস্টারমশাই নীরেনদা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আধুনিকতার চূড়ান্ত টেকনোলজিতে অক্ষরের ভিসুয়াল। পড়ার আর দেখার বিজ্ঞান।

বিপুলদা মানুষ হিসেবে বড় একা। কারও সঙ্গে সহজে বনিবনা হত না। জেদি, একরোখা, আপস করা ধাতে নেই। তবে যার সঙ্গে ঠিক সম্পর্ক তৈরি হয় সেটা স্থায়ী হয়। সরল শিশুর মতো চকচকে চোখ কিন্তু ঠিক তার পিছনে মগজে কী চলছে, বোঝার জো নেই। ব্যাঙ্গালোরে দেখা হয়েছে। ইডলি পছন্দ নয়, খাচ্ছেন ফ্রুটি দিয়ে। দিল্লিতে দেখা হয়েছে শিশুসাহিত্যের ইলাস্ট্রেটার পুলক বিশ্বাসের সঙ্গে। কলকাতায় সংবাদ প্রতিদিনের অফিস থেকে ওঁকে নিয়ে খেতে গেলাম সৌরভ্স-এ। না বলে হঠাৎ ঠিকানা খুঁজে মুম্বইয়ের বাড়িতে এসে হাজির। মৈনুদ্দিনকে চাই, একসঙ্গে খাওয়া হবে। মৈনুদ্দিন মুখে কথা বলতে পারে না কিন্তু মুম্বইয়ে টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ায় কম্পিউটারের ওস্তাদ।

ফোটোগ্রাফির মস্ত শখ বিপুলদার। মাঝে মাঝেই ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন ছবি তুলতে পত্রপত্রিকার জন্য। নানা বিষয়ে আজগুবি সব ছবি দেখেছি সে ছবি খুব একটা কোথাও প্রকাশ করতেন না। অবাক হয়েছিলাম ওঁর পাবলিক টয়লেটের প্যান ভর্তি বিষ্ঠার ছবি দেখে। অনেক। গা ঘিনঘিন করেনি, বরং মনে হচ্ছিল যেন চমৎকার সব বিমূর্ত চিত্রকলা। দেখা হয়েছে আমার প্রদর্শনীতে। আমার ছবি পছন্দ করতেন। দেশ আর আনন্দমেলায় আমার ছবি ছাপার ব্যাপারে ওঁরই আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। ছবির ওপরে অক্ষর ইত্যাদি সহ্য করতে পারতেন না নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আনন্দমেলায় কাজ করার সময় এই নিয়ে মাঝে মাঝে ঝগড়া, মেটাতেন বিপুলদা। অনেক প্রচ্ছদ এঁকেছি কলকাতায় থাকতে এবং কলকাতা ছাড়ার পরেও।

চোখ বুজলে পরিষ্কার দেখতে পাই সেই স্বর্ণযুগের রাজত্ব ও তার জনগণ। বাপ রে, কী ডানপিটে সেই তরুণ দল। ১৭ ভাই-এর পরিবার যেন। যার যেমন কাজের ধরন এবং ক্ষমতা সেটা নিংড়ে নিয়ে কাজে লাগাতে পারার এক অশেষ পারদর্শিতা ছিল বিপুল গুহর। খুনসুটি, গল্পগাছা, আমোদ প্রমোদ মনের মিলে একটা উত্তেজনা সব সময়। ইলাস্ট্রেটার তো নয়, মনে হত ছবি আঁকিয়েদের একটা ব্যান্ড। সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় পোস্টার কালারেই তৈলচিত্রের আদলে আঁকছে দারুণ সব নিখুঁত ছবি। অক্ষরের সঙ্গে কেমন ভারী হয়ে উঠছে পত্রিকার পাতা। ছবির কাগজের দিকে তাকিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে সহশিল্পীদের সঙ্গে মজার মজার গল্প করতো সুব্রত, ঘাড় না ঘুরিয়ে। ঠিক যেন ভেন্ট্রিলোকুইজম। বিপুলদার ছায়া সঙ্গী শান্ত স্বল্পবাক্ একজন, ফন্ট আর গ্রাফিক্সের টেকনিক্যাল ব্যাপারে সর্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে আছে কলকাতাতে দিল্লিতে, সে নোটন সরকার।

প্রণবেশ মাইতি রঙিন পেপার কাটিং করে আর একটা খেল দেখাচ্ছিলেন। ব্লেডগুলো চলছিল যেন পেনসিলের মতো। অনুপ রায় সাধারণভাবে যেমন আঁকে, তার সঙ্গে ক্যারিকেচার। এমন সুরেলা রেখায় সেই হাসির ছবি আঁকত, যার চরিত্রগুলো হয়ে উঠত সাধু-শন্তদের মতো শান্ত। দেবাশীষ দেব কালো দাড়ি মুখে কালো ছেলে তখন। তার ছবিতে মানুষজন একেবারে আলাদা ধরনের, কার্টুনধর্মী সেই ইলাস্ট্রেশন। দাপুটে দেবাশীষের নিজের ভাষা ধার করে বলি, ও ছিল ঘ্যামা আর্টিস্ট। কৃষ্ণেন্দু চাকীর ক্যালিগ্রাফি আর ছবি লোকশিল্প বা পটচিত্রের ঢঙে। শেখর রায় ছায়া ছায়া জীবনানন্দ যেন। নির্মলেন্দু মণ্ডল জহুরির মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিখুঁত কাজ। সুব্রত চৌধুরী দেশের কবিতার জগৎটাকে ও নিজের জগৎ করে তুলল, যেখানে ছবিটাই যেন কবিতা।

প্রিন্টিং-এর পরে ফেলে দেওয়া কাগজের ম্যাটগুলো নিয়ে অসিত পাল করলেন এক দারুণ ম্যুরাল আনন্দবাজারে ঢোকার লবিতে। আজও মনে ধরে আছে। সে ছবি দেখলেই মনে পড়ে যায় কবিতার কথা, যেখানে পদ্ম ফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর খেলা করে। শিং ভেঙে বাছুরের দলে বিমল দাস। বিমলদা সদাশয় ব্যক্তি, সদাশিব কমিক্স তখন আনন্দমেলা পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণ। মাঝে মাঝে ক্লাস কেটে অন্য খোকাদের নিয়ে নিচের গলিতে গিয়ে চায়ের দোকানে চা বিড়ি খেয়ে আসতেন। তাদের দেখে কে বলবে যে, বিমলদা সিনিয়র, ওরা জুনিয়র নাকি ওরা সিনিয়র!

ঘরে-বাইরে এসবের মধ্যেই কীভাবে যে আমি ঢুকে গিয়েছিলাম! আসলে যেন আমি পাশের স্কুলের ছাত্র, এরা আমায় পাকিয়ে দিচ্ছিল, বিড়ি খাওয়া ধরিয়েছিল এরাই। পরিণত বয়সে স্বীকারোক্তির সময় এখন– ছবি আঁকা মানে পূর্ণ চক্রবর্তী, নারায়ণ দেবনাথ, সুধীর মৈত্র, সত্যজিৎ রায়, এঁদের মতো তো হতে চেয়েছিলাম। আসলে বে-লাইনে পড়ে বিগড়ে গেছি। বিপুলদার বদান্যতায় সমস্ত জায়গায় আমার প্রবেশের অবাধ অধিকার ছিল। আনন্দবাজারে নিচে গেটে আমাকে কখনও আটকায়নি। অথচ স্বর্ণযুগের সেই রাজ্যে আমি বহিরাগত, ভিনদেশি পরিব্রাজকের মতো সমস্ত কিছুর সাক্ষী হয়ে রইলাম।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৫: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved