দায়িত্বের প্রতিচ্ছবি কি তাঁর গদ্যরচনায় দেখা যায় না? আমাদের উচিত অলোকরঞ্জনের গদ্যরচনাকে প্রশ্ন করা। পরিপ্রশ্নহীন প্রণতি তিনি চাইতেন না। একথা আজ আর বলে দিতে হয় না, নানা মিশ্রমাধ্যমের শব্দ তিনি অকাতরে গদ্যরচনার ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিতে পেরেছেন। নতুন শব্দে রঞ্জিত করেছেন লেখাকে: ‘হত্যাহিংসুক’ (হিংস্র হত্যাকারী), ‘আ-দুপুর’ (সারা দুপুর), ‘মরুভূমিকা’ (নীরস ভূমিকা), ‘বিশ্বদেশি’ (বিশ্বকে যে দেশ মনে করে), ‘রঙের সুমিতি’ (রঙের সাম্য), ‘আয়ুরথ’ (জীবন/বয়স), ‘স্বভাবস্নায়ু’ (অভ্যাস), ‘আত্মগুঞ্জরণ’ (নিজের সঙ্গে কথা বলা), ‘চুম্বনপ্রতিম’ (চুম্বনের মতো)— এইরকম অসংখ্য শব্দপ্রয়োগ যথেচ্ছভাবে গোটা জীবন জুড়ে নানা গদ্যরচনায় তিনি ব্যবহার করেছেন।

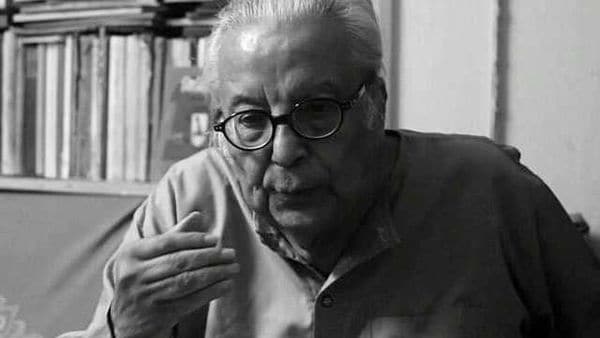

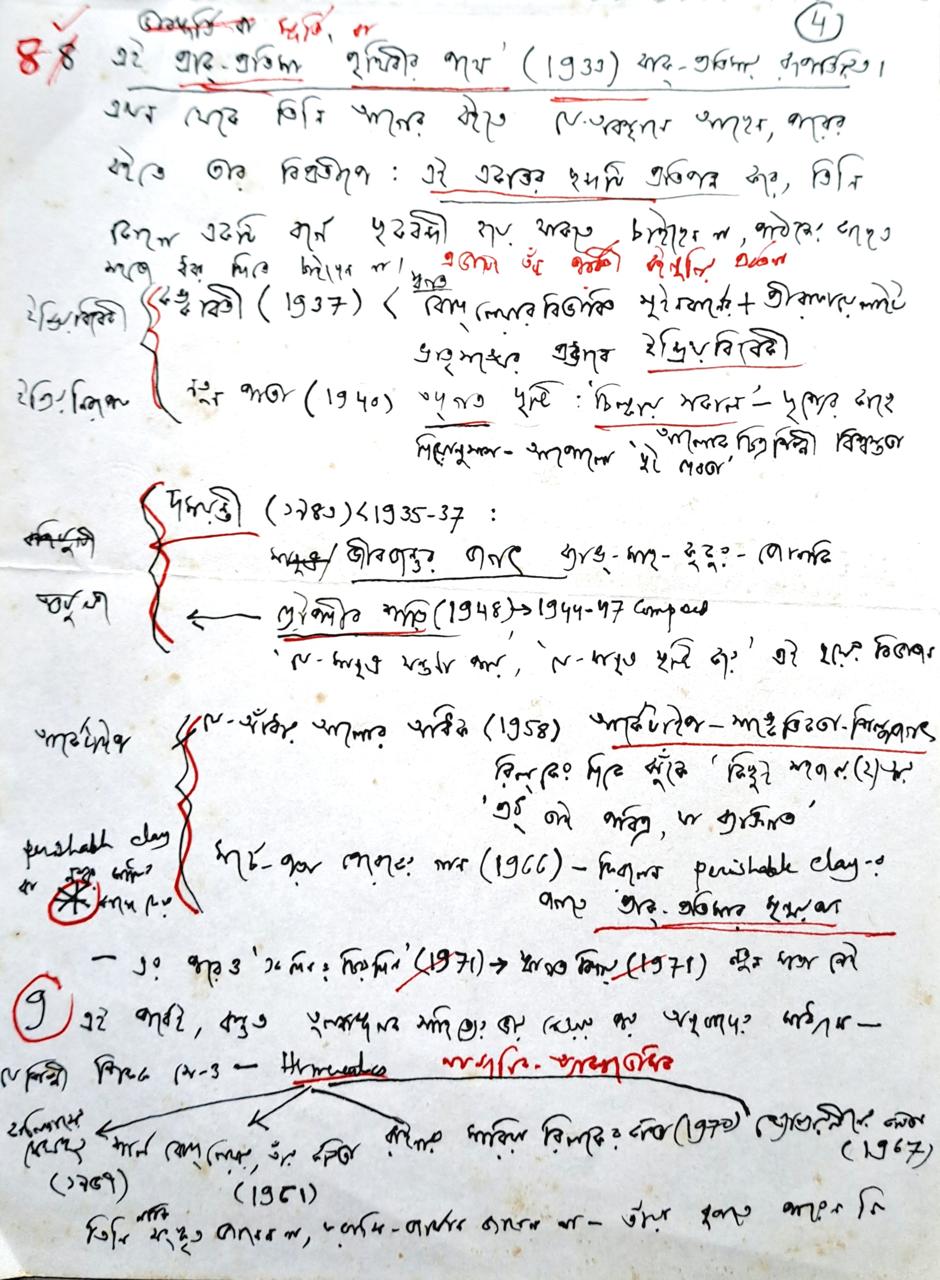

এই মুহূর্তে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র অপ্রকাশিত ডায়েরি ও নানাবিধ কাগজপত্রের ভেতর থেকে আমার সামনে উঁকি দিচ্ছে বুদ্ধদেব বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনার প্রস্তুতিপর্বের খুঁটিনাটি। তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা জানেন, টুকরো এইরকম কাগজে তিনি লিখে রাখতেন অবচেতনের তাৎক্ষণিক চিন্তাবিন্দু। সঙ্গ-অনুষঙ্গের মেজাজ। অপ্রকাশ্য এইসব পুঁথিপট থেকে অনুধাবন করা যায়, কী বিপুল চিন্তনে একটি রচনার আগে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করতেন।

কী রয়েছে এই খসড়ায়? দেখছি: সেখানে তিনি লিখে রেখেছেন, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ও অনুবাদগ্রন্থগুলির কয়েকটির নাম ও প্রকাশ-তারিখ। ‘কঙ্কাবতী’ থেকে শুরু করে ‘মরচে পড়া পেরেকের গান’ অবধি কবিতাগ্রন্থগুলির অন্দরমহলের সন্ধানে নিজের অনুভবের ধূমল ঘ্রাণ।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ‘কঙ্কাবতী’ (১৯৩৭) এন্ট্রির বাঁদিকে লেখা: ‘ইন্দ্রিয়বিবেকী’। ডানদিকে: ‘বোদলেয়ার বিভাবিত সুইনবার্নের+প্রীরাফায়েলাইট ভ্রাতৃসংঘের প্রভাবে ইন্দ্রিয়বিবেকী’। ‘নতুন পাতা’ (১৯৪০) এন্ট্রির বাঁদিকে লেখা: ‘ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ’। ডানদিকে: ‘তদ্গত দৃষ্টি: ‘চিল্কায় সকাল’– দৃশ্যের কাছে আলোক চিত্রশিল্পী [র] বিশ্বস্ততা, দিয়োনুসাস-আপোলো, ‘দুই দেবতা’। এক্ষেত্রে আমাদের মনে পড়তে পারে ‘নতুন পাতা’ কবিতার বইয়ের ‘দেবতা দুই’ কবিতাটির অংশবিশেষ: ‘বজ্রের যিনি দেবতা তাঁকে প্রণাম করি,/ তিনি ভয়ংকর;/ চুম্বনের যিনি দেবতা তাঁকে ভালোবাসি,/ তিনি অপরূপ।’ যেমন বলছিলাম, গোটা খসড়া লেখাটি জুড়ে এইরকম নানা (পাঠক নীচের ছবিতে সেই নির্দশন পাবেন) এন্ট্রি আছে।

কোন প্রবন্ধের জন্য এহেন প্রস্তুতি? ‘যে আছে অন্তরালে’ (জানুয়ারি, ২০১০) প্রবন্ধগ্রন্থে ‘একাকীত্বের সপক্ষে’ রচনাটির জন্য। বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে তাঁর লেখা একাধিক রচনার একটি। চাইলে কোনও পাঠক এই খসড়ার সঙ্গে প্রবন্ধটি মিলিয়ে পড়তে পারেন।

কেন বলছি তাঁর ডায়েরির এইসব সূত্রের কথা? তাঁর প্রকাশিত চারশো সত্তরটি প্রবন্ধ সম্পর্কে পাঠক অঙ্গুলি তুলতে পারেন এই বলে: দুর্বোধ্য! সত্যি কি তাই? তাহলে কি ধ্রুপদী রচনা লেখার পরিশ্রম ও পড়াশোনাটি আমরা শিকেয় তুলে রাখব? প্রত্যেকটি যুগ তার নিজস্ব ভাব বহন করে তার সাহিত্যের ঘামে, রক্তে, দ্রোহে, চিন্তনে, নিজের মনের নন্দনচিন্তার সংলাপ গড়ে তুলতে, জগতের সঙ্গে তার বোঝাপড়ায়। বিশেষত, এদিক থেকে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সারাজীবন অন্বেষণ করেছেন দেশজ ঘরানার আলোচনায় বিশ্বসাহিত্যকে একসূত্রে স্থাপন করতে।

কবিতাকে তিনি দেখতেন ‘দূরান্বয়ের শিল্প’ হিসেবে। একটি সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে ভোলেন না: ‘আমি কবিতাকে এভাবে দেখি যে, কবিতা কোনো অতীন্দ্রিয় কিছু নয়– কবিতায় সমস্তরকম সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, দার্শনিক বর্গগুলিকে নিয়ে কবির ছিনিমিনি খেলার অধিকার আছে। তার পাশাপাশি কবিতায় একটা নিয়মানুবর্তিতা থাকা প্রয়োজন।’ যখন তাঁকে প্রায়শই শুনতে হত: ‘আপনি তো এখন বেশিরভাগ সময় বিদেশে থাকেন, সেক্ষেত্রে বিদেশের পরিবেশে বসে বাংলা কবিতা লিখতে আপনার অসুবিধে হয় না?’ এই দেশের সামাজিক অভিঘাত, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ইতিহাস, পুরাণ, মিথ, ঈশ্বর তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলে গেছে এমনভাবে, যেখানে সেসব অভিঘাত থেকে গড়ে ওঠা পঙ্ক্তি পাঠকের মুখে মুখে ঘুরে ফেলেছে কয়েক দশক। এই দেশে দাঁড়িয়ে অলোকরঞ্জনকে রক্তাক্ত, দীর্ণ হতে হতে উত্তর দিতে হয়: ‘আমার মনে হয় না, কবির ক্ষেত্রে দেশবিদেশের মেরুদ্বৈতায়ন খুঁজতে হবে।’ এ-প্রসঙ্গে তাঁকেই মনে করিয়ে দিতে হয় ‘লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে’ (২২ ডিসেম্বর, ১৯৭৮) বইয়ের ‘মূল্যয়ন’ কবিতার কথা: ‘দেশ-বিদেশে বাসা আমার যখনই যাই-আসি/ হাতে আমার বেউড় বাঁশের বাঁশি/ বাজাতে গিয়ে ঠোঁট ছড়ে যায়/সুরের রক্তে বাঁশি ভেজায়/ জন্মদিনের জামা আমার।/ রক্তে যখন ভাসি/ কেউ বলে সংসারী আমি কেউ বলে সন্ন্যাসী।’ কেননা ‘কবিতাকে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড়ো মূল্যবোধ’ বলে মনে করতেন যে। আমরা যেন ভুলে না যাই, ব্রেশট কথিত ‘দেশান্তরই হল ডায়ালেক্টিক্স-এর সবচেয়ে বড় ইশকুল’ মন্ত্রটি তাঁর সারাজীবন জুড়ে পছন্দ ছিল। অলোকরঞ্জনের কবিতার নতুন আবেগপুঞ্জকে বুঝতে নিজেরই কবিতা বিষয়ে তাঁর ‘স্বীকারোক্তি’, ‘মুহূর্ত এবং পটভূমি’, ‘স্বীকৃতি ও নির্মিতি’, ‘অনুষঙ্গ: পথের ধারে’, ‘কবিতার কলকাতা’, ‘কবির প্রাসঙ্গিকতা’, ‘শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি’ মতো রচনায় পাঠক মনোনিবেশ করতে পারেন, তাহলে তাঁর কবিতার মুখচ্ছবি বোঝা আয়াসসাপেক্ষ হবে। রবীন্দ্রনাথের অনেক আত্মজৈবনিক রচনাও কিন্তু আমাদের সহায়ক হয়ে ওঠে, তাঁর কবিতা বা ছোটগল্পকে বোঝার জন্য। তাই একথা জানা আজ প্রয়োজন, শ্বাশতকালের আলো কখনও পাঠককেও আবিষ্কার করে নিতে হয়। কিন্তু তাঁর বিপুল গদ্যরচনা?

জার্মানির স্টুটগার্টে জাঁ পল সার্ত্র এসেছিলেন একবার। কারারুদ্ধ বিপ্লবীদের সঙ্গে মোলাকাত করতে। সার্ত্র বলেছিলেন অলোকরঞ্জনকে– ‘কবিতায় অন্যভাবে কাজ করা যায়, কিন্তু গদ্য লিখতে গেলে সামাজিক দায়িত্ব নিতে হয়।’ সেই দায়িত্বের প্রতিচ্ছবি কি তাঁর গদ্যরচনায় দেখা যায় না? আমাদের উচিত অলোকরঞ্জনের গদ্যরচনাকে প্রশ্ন করা। পরিপ্রশ্নহীন প্রণতি তিনি চাইতেন না। একথা আজ আর বলে দিতে হয় না, নানা মিশ্রমাধ্যমের শব্দ তিনি অকাতরে গদ্যরচনার ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিতে পেরেছেন। নতুন শব্দে রঞ্জিত করেছেন লেখাকে: ‘প্রাক্-যিশু’ (খ্রিস্টপূর্বাব্দ), ‘হত্যাহিংসুক’ (হিংস্র হত্যাকারী), ‘আ-দুপুর’ (সারা দুপুর), ‘মরুভূমিকা’ (নীরস ভূমিকা), ‘বিশ্বদেশি’ (বিশ্বকে যে দেশ মনে করে), ‘রঙের সুমিতি’ (রঙের সাম্য), ‘আয়ুরথ’ (জীবন/বয়স), ‘মাইকেলমনস্কতা’ (মাইকেল মধুসূদন প্রতি মনোযোগ), ‘স্বভাবস্নায়ু’ (অভ্যাস), ‘লবিচালাচালি’ (লবি [ইং] করা), ‘তদন্তবিবেক’ (যে বিবেক সাহিত্য সম্পর্কে অনুসন্ধানে রত করে), ‘আত্মগুঞ্জরণ’ (নিজের সঙ্গে কথা বলা), ‘চুম্বনপ্রতিম’ (চুম্বনের মতো)— এইরকম অসংখ্য শব্দপ্রয়োগ যথেচ্ছভাবে গোটা জীবন জুড়ে নানা গদ্যরচনায় তিনি ব্যবহার করেছেন। যখন তিনি লেখেন ‘বড়ো মাত্রার একজন কবিকে তাঁর বহুলায়তনিক সৃজনের একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ছুঁতে চাওয়ার ইচ্ছেটুকুই বিনীত এই প্রকল্পের একান্ত সম্বল’, ‘ভ্লাদিমির নবোকভ ছিলেন তাঁর আত্মজীবনের মেধাবী জালিয়াত’, ‘তীব্র নিখাদে রণিত জীবনানন্দের আলেখ্য লালিত্যের ধার ধারে না, ব্যক্তিগত আকর্ষণের উর্ধ্বে তার অদ্বৈত বুনট’, বা ‘‘নিতান্তত চিকন ভল্যুমের রুচিরা নিয়ে ‘দশমী’ প্রকাশিত হলে অনপনেয় সুধীন্দ্রভক্তদেরও শিউরে উঠতে দেখেছি’’-র মতো অজস্র গদ্যপঙ্ক্তি তাঁর চরিত্রকেই প্রকাশ করত। বুদ্ধদেব বসুর মতো বলতে ইচ্ছে করে যা তিনি একদা বলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রসঙ্গে: ‘এই ধরনের শব্দ-সমবায়ের সাহায্যে তিনি যুগল সিদ্ধিলাভ করেছেন… চিন্তাকে তরল না-ক’রে, লিখতে পেরেছেন জটিল ও তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রবন্ধ, এবং তাঁর কবিতাকে দিয়েছেন এমন এক শ্রবণসুভগ সংহতি ও গাম্ভীর্য, যাকে বাংলা ভাষার অপূর্ব বললে বেশি বলা হয় না। এবং এইসব শব্দ-রচনার দ্বারা, বাংলা ভাষার সম্পদ ও সম্ভবনাকে তিনি কতদূর বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা হয়তো না-বললেও চলে।’

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কত বইয়ের প্রথম সংস্করণই শেষ হয়নি এখনও। কত অনুবাদের বই আর পাওয়াই যায় না। কীসের প্রত্যাশায় তিনি এত বিপুল সাহিত্যকর্ম রেখে গেছেন জানা নেই আমার। নিরলস নিবিষ্ট সাধনাই ছিল মৃত্যুর শেষদিন অবধি তাঁর সঙ্গী। একাকী একলা ঘরে তিনি কেবল কাজ করে চলতেন। ‘আত্মদানের/ আর পরিচর্যার জগতে/ খুঁজে পাই অস্তিত্বের মানে’– তাঁর নিপুণ প্রতিভা ও পরিশ্রমের মূল্য তিনি পাঠকের কাছে পেয়েছেন তো?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved