জীবনের সেরা ২৫টা বছর তিনি সঙ্গীতের শিক্ষক হিসেবে এবং রবীন্দ্রনাথের গানকে সংরক্ষণ ও জনমানসে তার সঠিক রূপটি ছড়িয়ে দেওয়ার কাজেই নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। গান তৈরি হলে বা কয়েকটি পঙক্তিও যদি তৈরি হয়ে যেত, যে কোনও সময়ে ডাক দিতেন রবীন্দ্রনাথ আবার কখনও নিজেই চলে যেতেন দিনেন্দ্রের কাছে। একসঙ্গে বহুক্ষণ ধরে সুর ভাঁজা চলত যতক্ষণ না গানটির পূর্ণ রূপটি রবি ঠাকুরের মনে জেগে উঠছে ধ্রুবতারার মতো স্পষ্ট। তারপর গানটি দিনেন্দ্রের জিম্মায় দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতেন যেন।

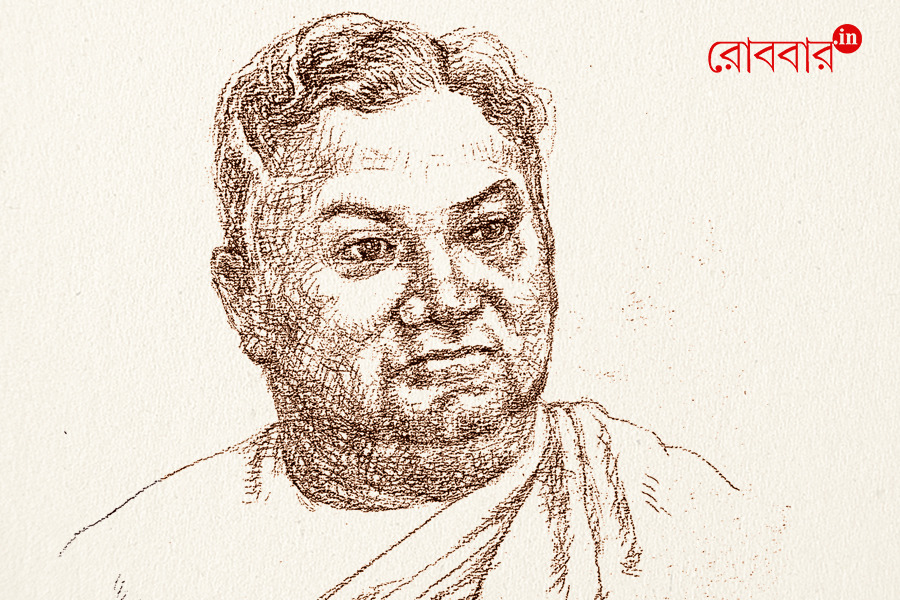

প্রচ্ছদের শিল্পী: দীপঙ্কর ভৌমিক

বেলাবেলি স্নানঘর থেকে ডাকাডাকির আওয়াজ। সবাই চিন্তিত! কী হল গুরুদেবের! শরীর-টরীর বিশেষ খারাপ হল কি? মোটেই না– কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষয়টি পরিষ্কার হল। স্নানঘরে বেগ এসেছে গুরুদেবের– গানের। যে কথা-সুর মাথায় এসেছে, তাকে তো হারিয়ে ফেলা চলে না। অতএব ডাকো দিনেন্দ্রকে এক্ষুনি! এখনই তার গলায় তুলিয়ে দেওয়া চাই নইলে যদি বিস্মরণ ঘটে!

এতটাই আস্থা ছিল তাঁর দিনেন্দ্রের ওপর। স্নানঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে তাকে দু’কলি গান তুলিয়ে দিয়ে তবে শান্তি। তার পর যে সে কত যত্নে সে গান স্বরলিপিবদ্ধ করে আগলে রাখবে, তা তিনি সম্যক জানতেন। তাই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু পরবর্তীতে যে দিনেন্দ্র রচনাবলি প্রকাশ পেয়েছিল, তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখছেন– ‘তার চেষ্টা না থাকলে আমার গানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হত। কেননা, নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার বিস্মরণশক্তি অসাধারণ। আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য এমন-কি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাগ্র সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনোদিন ক্লান্তি বা ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখি নি। আমার সৃষ্টিকে নিয়েই সে আপনার সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল।’

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৮২ সালের ১৬ ডিসেম্বর (২রা পৌষ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ)। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। তিন বছর বয়সের সময় থেকেই তার গানবাজনার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ। আট বছর বয়সে তার মা সুশীলা দেবী অকালে মারা যান। সুশীলাদেবীর নিজে সঙ্গীত ও নাট্যচর্চায় খুব সম্পৃক্ত থাকতেন। আর তার প্রভাবই দিনেন্দ্রের ওপর পড়েছিল সবচেয়ে বেশি। কাশিয়াবাগান স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষার পর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হয়ে মাত্র চার বছর বয়সেই পিয়ানো বাজানোয় পেয়েছিলেন প্রথম পুরস্কার। এরপর সিটি স্কুল থেকে তিনি এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এস.সি-তে ভর্তি হলেন। পড়াশোনাতেও বেশ দড় ছিলেন বলে এরপর ১৯০৪ সালে আইন পড়তে লন্ডনে গেলেন, কিন্তু পড়া অসম্পূর্ণ রেখে ১৯০৫ সালে প্রথমে প্রপিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর সময় দেশে ফিরে আসতে হল। দ্বিতীয়বার ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আবার আইন পড়তে লন্ডনে গেলেও পরীক্ষা না দিয়ে দেশে ফিরে আসলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে আসেন। ঠাকুরবাড়ির সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলে বড় হওয়ার সুবাদে অনেক গায়ক, বাদকের সান্নিধ্যে তালিম পেয়ে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেও তিনি দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। নিজে সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন, নিজে গানও বাঁধতেন। এহেন গুণাবলির জন্য দিনেন্দ্র রবি ঠাকুরের বড় প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাই ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার আগেই ১৯১৯-এ সঙ্গীত ভবন প্রতিষ্ঠার সময় গোড়া থেকেই তিনি অন্যতম তত্বাবধায়ক হিসেবে যুক্ত হলেন। পরবর্তীতে একাধিকবার সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষও ছিলেন। আজকে আপামর বাঙালির প্রাণের যে রবীন্দ্রসঙ্গীত, তার নামকরণও করেছিলেন এই দিনু ঠাকুর। গানকে স্বরলিপিবদ্ধ করার বিষয়ে তাঁর নৈপুণ্য ছিল লক্ষ্য করার মতো অসামান্য। গানের মধ্যে যে সূক্ষ্ম কণ, খটকা ইত্যাদি অলঙ্কারের প্রয়োগ করতেন রবীন্দ্রনাথ, সেগুলিকে অপ্রতিম দক্ষতায় স্বরলিপিতে ধরে রাখতে পারতেন তিনি। প্রাথমিকভাবে দিনু ঠাকুর পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখন্ডে দ্বারা প্রচলিত উপায়ে স্বরলিপি করতেন, যদিও তার মধ্যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে শিক্ষার যে নৈপুণ্য, তা ঝলকে উঠত– যাকে বলা যায় ‘Best of both worlds’ । বিশেষত রাগাশ্রয়ী গানগুলির ক্ষেত্রে তাই দিনু ঠাকুরের স্বরলিপির খুটিনাটির মাধুর্য ও নৈপুণ্য আরও বেশি করে টের পাওয়া যায়। দিনেন্দ্রনাথের জন্মদিনের আশীর্বাণীতে তাই গুরুদেব লিখছেন–

‘রবির সম্পদ হত নিরর্থক, তুমি যদি তারে

না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।

সুরে সুরে রূপ নিল তোমা-’পরে স্নেহ সুগভীর,

রবির সংগীতগুলি আশীর্বাদ রহিল রবির।’

দিনু ঠাকুরের করা রবীন্দ্রনাথের গানের স্মরলিপিগুলি একসময়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত ‘প্রবাসী’ পত্রিকায়। সেই সময় থেকেই আরও বেশি করে সাধারণ জনমানসে, কণ্ঠে কণ্ঠে রবি-গানের হিল্লোল দেখা দেয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি বিশেষ বিস্তার নিয়ে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের গান এবং তার পিছনে স্রষ্টার নিবিড় যাপনের কথা, শিক্ষার কথা, প্রতিভার কথা, আত্মপ্রকাশের কথা। তারই সঙ্গে তিনি লিখছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে ডুবে থাকার মধ্যেই হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং অন্যান্য সঙ্গীতের শিক্ষা ও চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত ও জারিত হওয়ার মধ্যে সম্পর্কের কথা, আত্মমগ্নতার কথা, ভাবের কথা। এই রচনার মধ্যেই একটি অংশ সুতীব্র ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। সেখানে তিনি লিখছেন– ‘‘কবির আধাত্মিক সাধনালব্ধ অপূর্ব্ব বাণীর সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের বাণীর ভাবে মিল আছে, এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু বাণী এবং সুরের অপূর্ব্ব মিলনে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে আদর্শস্থানীয় হয়েছে কবির আধুনিক গানগুলি, যার আরম্ভ ‘গীতিপঞ্চাশিকা’য় এবং ‘গীতিবীথিকা’য় । পরবর্তী রচনায়– ‘নব গীতিকা’ এবং ‘গীতিমালিকা’র গানগুলিতে এ আদর্শের চরম পরিণতি পরম সৌষ্ঠবে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এ গানগুলিতে দেখতে পাই সুরের surprises। শৈলারোহণের সময় মোড় ফিরে অপ্রত্যাশিত প্রকৃতমাধুর্য দেখে মনটা যেমন চমকে ওঠে, এও সেইরকম। কথাগুলো ভালো মানুষের মতো মগজের এক কোণে চুপ করে পড়ে ছিল। সুরগুলো নৃত্যচপল ভঙ্গীতে ঘিরে ঘিরে তাকে এমন একটি অপ্রত্যাশিত রূপদান করলে, যা দেখে রসিক-চিত্ত বললে ‘‘বাঃ, এরকমটি তো ভাবিনি!” আমার মনে হয় কবি হয়তো নিজেই জানেন না কেমন করে সুরগুলো আপন গতিবেগের প্রেরণায় আপনি decorative designগুলো তৈরি করলো– যার আরম্ভও নেই, শেষও নেই। যে সুরটা গড়ে উঠল, সেটা কালোয়াতিও নয়, বাউলও নয়। তা সম্পূর্ণ খেয়ালী। জ্ঞানলব্ধ দুর্ব্বিদগ্ধ বলবেন “হেঁয়ালী” ।’’

জীবনের সেরা ২৫টা বছর তিনি সঙ্গীতের শিক্ষক হিসেবে এবং রবীন্দ্রনাথের গানকে সংরক্ষণ ও জনমানসে তার সঠিক রূপটি ছড়িয়ে দেওয়ার কাজেই নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। গান তৈরি হলে বা কয়েকটি পঙক্তিও যদি তৈরি হয়ে যেত, যে কোনও সময়ে ডাক দিতেন রবীন্দ্রনাথ আবার কখনও নিজেই চলে যেতেন দিনেন্দ্রের কাছে। একসঙ্গে বহুক্ষণ ধরে সুর ভাঁজা চলত যতক্ষণ না গানটির পূর্ণ রূপটি রবি ঠাকুরের মনে জেগে উঠছে ধ্রুবতারার মতো স্পষ্ট। তারপর গানটি দিনেন্দ্রের জিম্মায় দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতেন যেন। ‘ফাল্গুনী’ নাটকের উৎসর্গপত্রে তাই তিনি লিখেছিলেন–

‘যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধকবির চিত্তমরুর

তলদেশে হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের

এবং সেইসঙ্গে

সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী

আমার সকল গানের ভাণ্ডারী

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে

এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো সমর্পণ করিলাম।’

……………………………………………………..

পড়ুন অন্য লেখাও: উদাসীন গাম্ভীর্যের আড়ালে কমলদা আপাদমস্তক এক জীবনরসিক

……………………………………………………..

তবে সব মধুরেরই শেষ না হয়েও শেষ হয় কখনও কখনও। দিনু ঠাকুরের জীবনের শেষভাগে একসময় এসে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি ১৯৩৩ সালে তাঁর সাধের শান্তিনিকেতন, সঙ্গীত ভবন ও সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৩৫ সালের ২১ জুলাই (৫ শ্রাবণ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দে) কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হলে এবং সে সংবাদ আশ্রমে পৌঁছলে রবীন্দ্রনাথ আবার একটি ব্যক্তিগত মার্মিক শোক পেলেন। শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথের স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ যে শোকবার্তাটি পাঠ করেন, সেটি ‘দিনেন্দ্রনাথ’ শীর্ষক রচনা হিসেবে ‘প্রবাসী’-র ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ও পরবর্তীতে ইন্দিরা দেবীর আন্তরিক সহযোগিতায় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কমলা দেবী প্রকাশিত ‘দিনেন্দ্র রচনাবলী’-তে সংকলিত হয়। ব্যক্তিগত শোককে বৃদ্ধ ঝিনুকের মতো আগলে রেখে দিনেন্দ্রনাথের অস্তিত্বের সমস্ত নির্যাসটুকু মেলে ধরেছিলেন তিনি সেই বার্তায়। শেষকথাটুকু সেই কবিরই রাখি না-হয়–

“আশ্রমের তরফ থেকে দিনেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যা বলবার আছে তাই বলি। নিজের ব্যক্তিগত আত্মীয়বিচ্ছেদের কথা আপনার অন্তরে থাক্– সকলে মিলে তা আলোচনা করার মধ্যে অবাস্তবতা আছে, তাতে সংকোচ বোধ করি। আমাদের আশ্রমের যে একটি গভীর ভিত্তি আছে, তা সকলে দেখতে পান না। এখানে যদি কেবল পড়াশুনোর ব্যাপার হত তা হলে সংক্ষেপ হত, তা হলে এর মধ্যে কোনো গভীর তত্ত্ব প্রকাশ পেত না। এটা যে আশ্রম, এটা যে সৃষ্টি, খাঁচা নয়, ক্ষণিক প্রয়োজন উত্তীর্ণ হলেই এখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হবে না সেই চেষ্টাই করেছি। এখানকার কর্মের মধ্যে যে-একটি আনন্দের ভিত্তি আছে, ঋতু-পর্যায়ের নানা বর্ণ গন্ধ গীতে প্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টায় আনন্দের সেই আয়োজনে দিনেন্দ্র আমার প্রধান সহায় ছিলেন। প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম তখন চারি দিকে ছিল নীরস মরুভূমি– আমার পিতৃদেব কিছু শালগাছ রোপণ করেছিলেন, এ ছাড়া তখন চারি দিকে এমন শ্যাম শোভার বিকাশ ছিল না। এই আশ্রমকে আনন্দনিকেতন করবার জন্য তরুতলার শ্যাম শোভা যেমন, তেমনি প্রয়োজন ছিল সংগীতের উৎসবের। সেই আনন্দ উপচার সংগ্রহের প্রচেষ্টায় প্রধান সহায় ছিলেন দিনেন্দ্র। এই আনন্দের ভাব যে ব্যাপ্ত হয়েছে, আশ্রমের মধ্যে সজীবভাবে প্রবেশ করেছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে এর মূলেতে ছিলেন দিনেন্দ্র– আমি যে সময়ে এখানে এসেছিলাম তখন আমি ছিলাম ক্লান্ত, আমার বয়স তখন অধিক হয়েছে– প্রথমে যা পেরেছি শেষে তা-ও পারি নি। আমার কবিপ্রকৃতিতে আমি যে দান করেছি সেই গানের বাহন ছিলেন দিনেন্দ্র। অনেকে এখান থেকে গেছেন সেবাও করেছেন কিন্তু তার রূপ নেই বলে ক্রমশ তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দিনেন্দ্রের দান এই যে আনন্দের রূপ এ তো যাবার নয়– যত দিন ছাত্রদের সংগীতে এখানকার শালবন প্রতিধ্বনিত হবে, বর্ষে বর্ষে নানা উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন চলবে, তত দিন তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হতে পারবে না, তত দিন তিনি আশ্রমকে অধিগত করে থাকবেন– আশ্রমের ইতিহাসে তাঁর কথা ভুলবার নয়।’’

…………………………

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

…………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved