১৯২৭-এ ‘ঝরা পালক’ প্রকাশিত হওয়ার পরে দীর্ঘ ন’বছর কোনও কবিতা বই বেরয়নি জীবনানন্দ’র। কেন বেরল না? এর জন্য কোনও কঠিন উত্তর ভাবার দরকার নেই। তাঁর প্রথম তিনটি বইয়েরই প্রকাশক তিনি নিজেই। এক পয়সায় একটি সিরিজের বনলতা সেন প্রথম সংস্করণেও প্রকাশক কিন্তু জীবনানন্দই। বাংলা কবিতা বই প্রধানত দু’ভাবে ছাপা হয়– এক নিজের অথবা বন্ধুদের পয়সায়। দুই প্রকাশকের কাছে কোনও প্রভাবশালী সাহিত্যিক কিংবা সামাজিক মানুষের অবিরত ইশারায়। এই সেদিনও একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার বাদল বসু ভরা সভায় কবিদের বই নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন।

প্রায় এক বছর বিশ্বকবিতার প্রধান একজন কবি রীতিমতো পুস্তিকা প্রকাশ করে পাঠক সাধারণকে জানিয়ে দিয়েছেন আপাতত তিনি আর তাঁর সাম্প্রতিক লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে চান না। যা কিছু লিখবেন তিনি এই সময়, যতদিন না ইচ্ছে করে, সেসব অপ্রকাশিতই থেকে যাবে নিজের কাছে। ঘটনাটা ঘটল বাংলা ভাষায়। ঘটালেন সর্বজন পরিচিত জয় গোস্বামী। কবিতা লেখা কবিতা পড়ার হালহকিকত তাতে যে খুব একটা বদলে গেছে সোশ্যাল এবং অ্যান্টিসোশ্যাল মিডিয়া দেখে তা মনে হল না। কিন্তু কবিতাচর্চায় সিদ্ধ রসের হাঁড়িটিতে একটা অন্তর্ঘাত অবশ্যই ঘটেছে। কবিতা লেখায়, বড় করে ভাবলে যে কোনও শিল্পচর্চায় প্রকাশ ছাড়া নান্দনিকতার প্রশ্নই ওঠে না। নীরব কবির সম্ভাবনা তরুণ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাতিল করে গেছেন। তাই এখানে প্রশ্নটা লেখা ছেড়ে চলে যাওয়ার নয়। পাঠক-দর্শক-শ্রোতা বা ভোক্তার কাছে পরিবেশনের। সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বে ‘কাব্যরস’ ব্যাপারটা কোথা থেকে এসে কোথায় যায় সেই হাজার বছরের তর্কে রসতাত্ত্বিক ভট্টনায়ক ভোগীকৃতি বা ভুক্তি-র যুক্তি-তে রস নিষ্পত্তি-র মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন। কাব্য ভোগ বা আস্বাদের মধ্য দিয়েই তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। শিল্পীর কাছে আকারবান অথচ সমসাময়িকে অপ্রকাশিত শিল্প-সাহিত্য তাই পাঠক-দর্শক-শ্রোতা হীন এমন এক আশ্চর্য পরীক্ষাগার যেখানে নিঃশর্তে জমে উঠতে থাকে– বলা ভালো জমে উঠতে পারে– নতুন এক নান্দনিক শক্তি যা প্রতিটি শৈল্পিক পদক্ষেপের ভিতর পূর্বজ নিয়ম ভেঙে দেখাতে পারে অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা। বাংলা সাহিত্যে এই অপ্রকাশের সৃষ্টিশক্তি বড় কবিদের প্রায় সকলের লেখার কোনও না কোনও পর্যায়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আজীবন তাকে লালন করার স্পর্ধা জীবনানন্দ ছাড়া কোথাও দেখিনি।

গান আর চারুকলার জগতে এমন খ্যাপা মানুষ পৃথিবী জুড়েই আছেন, ছিলেন, থাকবেন। একটা কোনও রূপের আদল মন থেকে বের করে আনা মাত্র এঁরা উদাসীন হয়ে অন্য রূপের দিকে চলে যেতে পারেন। কিন্তু ভাষায় কাজ করার প্রথম শর্তই হল দ্বিতীয় একজন। কে তুমি মম অঙ্গনে? এই প্রশ্নের নিরিখেই আমার ভেতরকার কথা চেহারা পায়। ছাপার অক্ষরে তার প্রকাশ সম্ভাবনা থাকলে সম্ভাব্য পাঠকের একটা আদল ভাসমান হয়ে থাকে দূরে। আর সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলে ক্ষতবিক্ষত এক বিমূর্ততা সাহিত্যিককে দেখা দিতে থাকে। সে যে কোনও সুদূর ভবিষ্যে স্পষ্টতা পাবে, তা না জেনেই তখন লিখে যেতে হয়। স্তালিনের জমানায় এই রকম ভাবেই বরিস পাস্তেরনাক, অসিপ মান্দেলস্তাম, আখমাতোভা লিখেছেন কবিতা। মিখাইল বুলগাকভ ‘মাস্টার আর মার্গারিতা’ একদফা লিখে পুড়িয়ে ফেলেছেন, লিখেছেন আবার। এঁদের লেখা ছাপা হয়নি রাজনৈতিক কারণে, তবু, পাণ্ডুলিপি পোড়ে না– এই বিশ্বাসে ভর করে দিনের পর দিন লিখেছেন এঁরা। এ এক পরিস্থিতি, কিন্তু শেষ ক’টা বছরে প্রায় আড়াই হাজার ছবি এঁকেছিলেন ভ্যান গখ, হাজার খানেক কবিতা লিখে লুকিয়ে রেখেছিলেন এমিলি ডিকিনসন, নিজের লেখা সমস্ত কাগজপত্র বন্ধু ম্যাক্স ব্রড-কে জ্বালিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিলেন কাফকা স্বয়ং। আজ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে এই অপ্রকাশিত রিসার্ভারের চাবি, অজস্র জিজ্ঞাসার সঙ্গে এ প্রশ্ন আমাদের মনে না এসে পারে না– কোথায় গেল সেই সময়ের জনমনোহর ছবি-কবিতা-উপন্যাস? ঠিক এইখান থেকেই জীবনানন্দ নামক প্রহেলিকার সামনে আমাদের বারবার দাঁড়িয়ে পড়তে হবে।

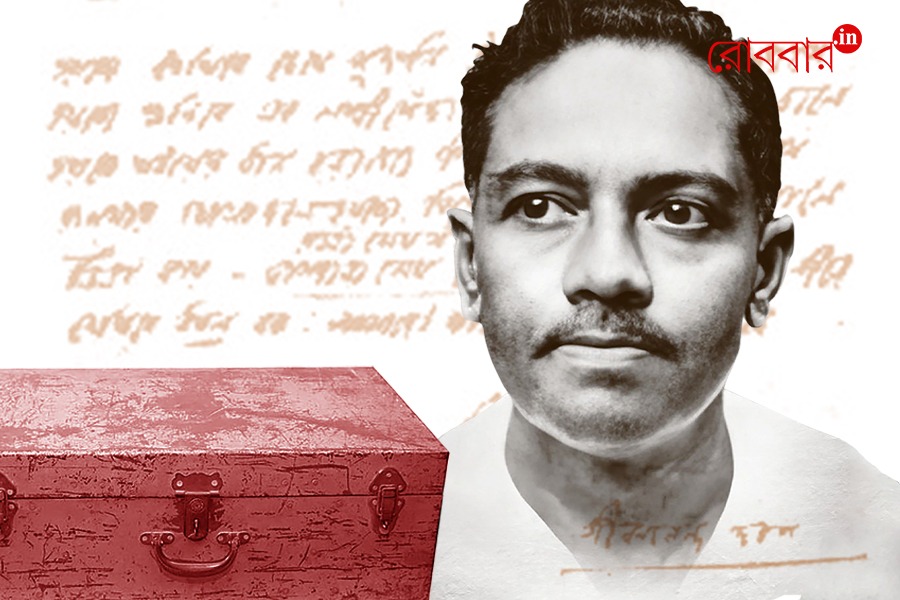

জীবনানন্দ গবেষক গৌতম মিত্র একটা আশ্চর্য তথ্য জানিয়েছেন। জীবনানন্দের লিখিত কাগজপত্রের যে-টুকু অংশ পাওয়া গেছে তার পরিমাণ প্রায় ১৩,০০০ পাতা। কবিতা ৫০০০ পাতা, উপন্যাস ১৭০০ পাতা, গল্প ১৩০০ পাতা, প্রবন্ধ ৪৫০ পাতা, ডায়েরি ৪০০০ পাতা, চিঠিপত্র ৩০০ পৃষ্ঠা! নোট আর বাতিল কাগজ ২৫০ পাতা। এর বাইরে আরও কত রয়েছে, তা জানার কোনও উপায় নেই। হারিয়ে যাওয়া একটি ট্রাঙ্ক বোঝাই লেখা। এরই ভিতর থেকে গণনা করে জানাচ্ছেন গৌতম, জীবনানন্দের সারাজীবনের লেখালিখি, শেষ বছর পঁয়ত্রিশ-এ প্রায় ৪০ লক্ষ অক্ষরের সমবায়। যার ভেতর থেকে মাত্র ১৬২টা কবিতা গ্রন্থিত। মোট প্রকাশিত কবিতা সাড়ে তিনশোর চেয়েও কম। শ্রেষ্ঠ কবিতা নিয়ে মাত্র ছ’খানা কবিতাবই জীবদ্দশায় দেখে যান তিনি। আর বিগত পঞ্চাশ বছরে গবেষকদের নিরলস চেষ্টায় তৈরি হয়ে উঠেছে প্রায় ১২টি কবিতাবই, শতাধিক গল্প, খান ২০ উপন্যাস! এই অপ্রকাশিত জীবনানন্দ আছড়ে এসে পড়েছেন বাংলার সাহিত্যে সংস্কৃতিতে, বাইরের চাহিদা-জোগান যোগাযোগ নির্ভর মামা-ভাগ্নের সাহিত্য এই অপ্রকাশের প্রকাশ নিয়ে কখনওই স্বস্তি পায়নি।

এইসব লেখা কিন্তু কখনওই ছেলেমানুষের হাত পাকানোর লেখা নয়। জীবনের দু’টি পর্যায়ের দু’টি সময়ের উল্লেখ করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। ১৯৪৮ সালে দেশভাগের পর কলকাতায় পাকাপাকি চলে আসতে হয় যখন– চাকরি, বাসস্থান, শরীর নিয়ে সীমাহীন উদ্বেগের সেই বছরটায় এপ্রিল থেকে জুন মাসের ভেতর তিনটি উপন্যাস লেখেন জীবনানন্দ। ‘জলপাইহাটি’, ‘সুতীর্থ’ আর ‘মাল্যবান’। এর ঠিক বছর ১৫ আগে ১৯৩৩-এ, কাঠবেকার, এই লেখক লিখেছেন ‘প্রেতিনীর রূপকথা’ আর ‘কারুবাসনা’! দু’মাসের মধ্যে। আর এরই সঙ্গে রয়েছে ওই ৫০০০ পাতা কবিতার যে কোনও অংশ, যা এখনও এই ২০২৫ সালেও আমাদের কাছে সীমাহীন গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিচ্ছে। একটু দেখে নেওয়া যাক যে কথাটা বলতে চাইছি, কতখানি সচেতনতা আর আত্মস্থতা নিয়ে জীবনানন্দ কাজ করছেন:

আমি যতই নতুন কবিতা আবিষ্কার করি না কেন

তোমরা এসে বলবে: ও যুগ গিয়েছে, ও এক হাল ছিল

ও সবের ঢের ঢের হয়েছে

আমাদের কল্পনা জাল ছিঁড়ে বাঁচল

আমাদের কলম

মায়ার পাহাড়মুখো ময়নাদের মত

নীল আকাশ বিঁধে: চলেছে

‘কল্পনার জাল ছিঁড়ে কলম মায়ার পাহাড়মুখো ময়নাদের মতো উড়ে চলেছে’– এই রকম কোনও ইমেজ বাংলা কবিতায় এর আগে-পরে পড়েছি বলে মনে হয় না। অপ্রকাশের যে কাব্যতত্ত্ব জীবনানন্দ কবিতায় বলছেন তার আরও দু’-একটা নমুনা এখানে পেশ করি:

পথের কিনারে দেখলাম একটা বেড়াল পড়ে আছে

আস্তে আস্তে ছটফট করে মরে যাচ্ছে;

কেন এই মৃত্যু?– বরং অল্প বয়েসের এই প্রাণীটির ?

একে ঘিরে কোনো জনতা নেই,

খানিকটা কলরবও নেই এর মৃত্যুকে আস্তে-আস্তে তরিয়ে দেবার জন্য

বেড়ালটা তার শরীরের সমস্ত সাদা কালো রঙ নিয়ে

মুহূর্তের জন্য আমার মনের ভেতর চিন্তা হয়ে এল

তার নির্জন অদ্ভুত শরীরের সমস্ত সাদা কালো রঙ নিয়ে

আমার কবিতার ভেতর এল;

বলল, এর চেয়ে অসাধারণ দাবী কোনোদিন করব না আমি আর।

জীবনানন্দের বিখ্যাত বেড়ালটিকে সবাই চেনে, কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ একটি নান্দনিক প্রক্রিয়া বেড়াল শাবকটিকে আশ্রয় করে দেখা দিচ্ছে। জীবনানন্দ নিজেই একটি দৃশ্যের সারাৎসার কীভাবে অনুভূতিসূত্রে আশরীর মিশে যায় সেই কথাটুকুই কবিতা হিসেবে বলছেন। কবিতা নিয়ে কবিতা আমরা অনেক পড়েছি কিন্তু একটি প্রতিদৈনিক দৃশ্যের কবিতা হয়ে ওঠার করুণ রঙিন পথ কোথায় তার রসনিষ্পত্তি ঘটায়– এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। এসব কবিতা লেখা হয়েছে ১৯৩১-’৩৪ সালের কাছাকাছি। এই একই সময়ে লেখা আর একটি কবিতা পড়ার লোভ হচ্ছে:

কলকাতার ময়দানে

বৈশাখের রাতে – বিশাল নক্ষত্রের রাতে

বিস্তৃত বাতাসে

দু’জন লোক চার হাজার ছাপ্পান্ন টাকার কথা বলছিল

পরের দল সাড়ে-ছ’হাজার সাড়ে-ছ’হাজার করছিল

সাড়ে-ছ’হাজার (কী?) নক্ষত্র?অরব রাত? চুমো? সমুদ্রের ঢেউ?

সাড়ে-ছ’হাজার টাকা

তার পরের লোকটি চার টাকা পাঁচ আনার হিসেব দিয়ে চলেছে

পরের লোকটি রুপেয়ার কথা বলছে

আমিও ভাবছিলাম একটা ঘষা সিকি দিয়ে

কে আমাকে ঠকাল

এই সিকিটি দিয়ে কী হবে

বৈশাখের বিশাল নক্ষত্রের রাতে

বিস্তৃত বাতাসে।

এই সব কবিতা যখন লেখা হয়েছে, জীবনানন্দের প্রকাশিত একটি মাত্র কবিতা বই ‘ঝরা পালক’ (১৯২৭)! পৃথিবীর যে-কোনও ভাষার সাহিত্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে-পরে আধুনিকতাবাদী যে সব লেখা আমরা পড়েছি ওপরের এই তিনটি অপ্রকাশিত কবিতাই তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারত। এই কবিতার পাশাপাশি ওঁর সমসাময়িক বাঙালি কবিদের তিনের দশকের লেখা রাখলে আদিম দেবতারা ‘হো হো’ করে হেসে উঠবেন। বিশেষত শেষ দু’টি লেখায় যে নিরাবেগ বাচন আমরা ফুটে উঠতে দেখি বাংলা কবিতায়, প্রায় ৪০ বছর পর তা বিশ্বে প্রতি-কবিতা নামে হাজির হবে নিকানের পাররা বা ভাস্কো পোপা-দের কবিতা ভাবনায়। নিজের সময় থেকে বিশ্ব কবিতার নন্দনতত্ত্বে এতদূর এগিয়ে ছিলেন এই কবি কারণ প্রত্যক্ষ পাঠক-লেখক-বাজার ব্যবস্থার থেকে সরে এসে কল্পনার জাল তিনি অপ্রকাশের সৃজনশক্তি দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন।

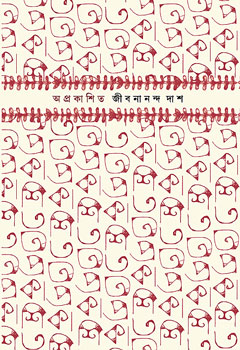

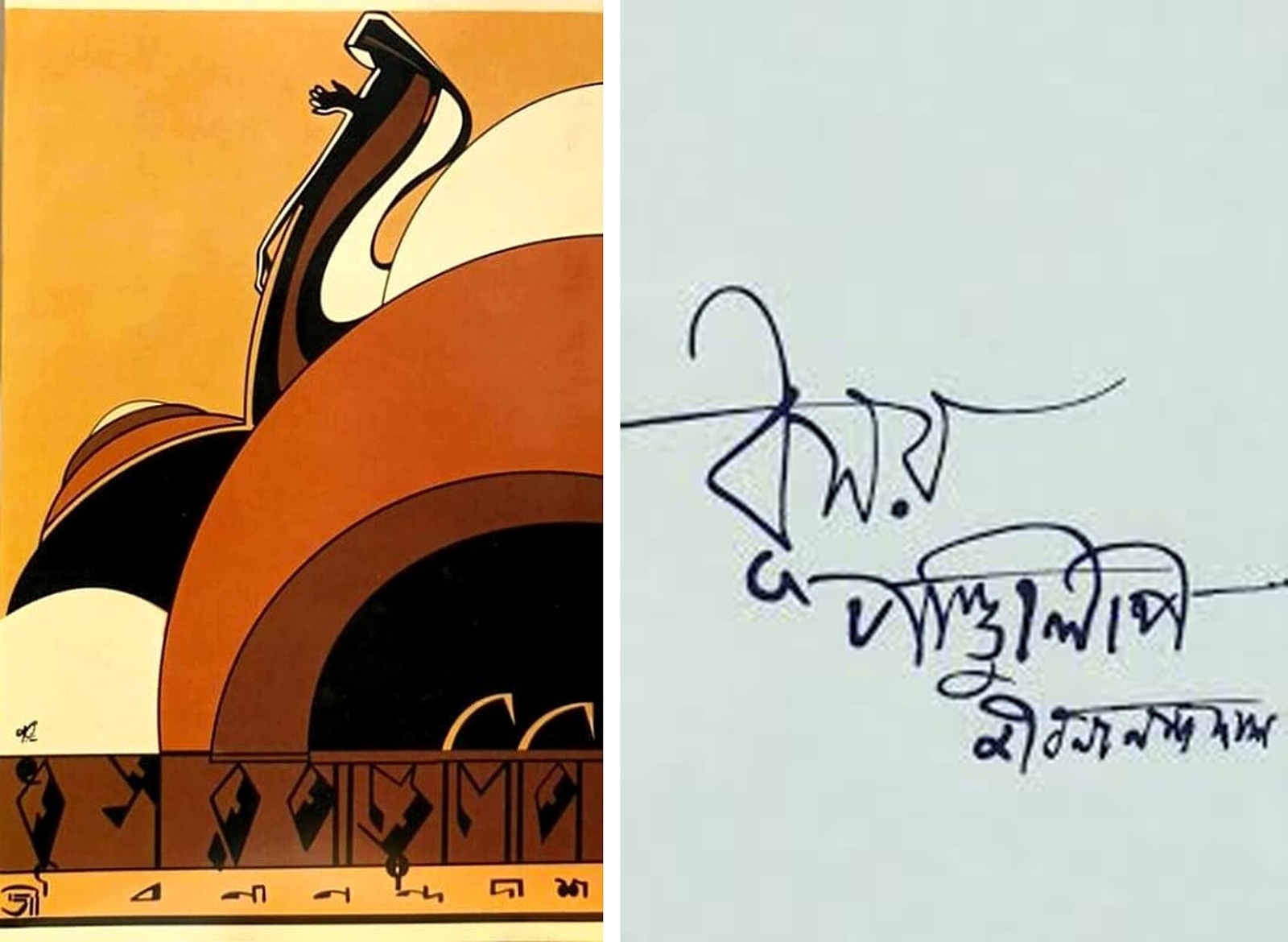

এবার অপ্রকাশিত লেখা নিয়ে সামান্য কয়েকটা কথা বুঝে নেওয়া চাই। ১৯২৭-এ ‘ঝরা পালক’ প্রকাশিত হওয়ার পরে দীর্ঘ ন’বছর কোনও কবিতা বই বেরয়নি জীবনানন্দ’র। কেন বেরল না? এর জন্য কোনও কঠিন উত্তর ভাবার দরকার নেই। তাঁর প্রথম তিনটি বইয়েরই প্রকাশক তিনি নিজেই। এক পয়সায় একটি সিরিজের বনলতা সেন প্রথম সংস্করণেও প্রকাশক কিন্তু জীবনানন্দই। বাংলা কবিতা বই প্রধানত দু’ভাবে ছাপা হয়– এক নিজের অথবা বন্ধুদের পয়সায়। দুই প্রকাশকের কাছে কোনও প্রভাবশালী সাহিত্যিক কিংবা সামাজিক মানুষের অবিরত ইশারায়। এই সেদিনও একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার বাদল বসু ভরা সভায় কবিদের বই নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন। এর বাইরে যা ঘটে সেসব উদ্যোগ বিরল (যেমন জয় গোস্বামী ও কাবেরী গোস্বামীর নিজস্ব উদ্যোগে দু’দফায় তরুণ কবিদের গ্রন্থ প্রকাশ। বুদ্ধদেব জীবনানন্দের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা কিন্তু করেননি বলেই মনে হয়)। জীবনানন্দ ১৯২৫-’২৯ সালের লেখা নিয়ে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ প্রকাশ করলেন, তার সহজ কারণ, বেকার মানুষটির টাকা ছিল না অভিপ্রেত বইটিতে পৌঁছনোর। ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র প্রথম সংস্করণ দেখলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, কবিতা লেখা শুধু নয় ছাপা, পাতার রেঞ্জ, স্পেস নিয়ে কতদূর নিমগ্ন ছিলেন এই কবি। আর এ-বইয়ের অবশ্য পাঠ্য ভূমিকায় নিজের অনুভূতি জানাচ্ছেন জীবনানন্দ:

১৩৩৬ সালে আর একখানা কবিতার বই বার করবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। কিন্তু নিজ মনে কবিতা লিখে এবং কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করে সে ইচ্ছাকে আমি শিশুর মতন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। শিশুকে অসময়ে এবং বার বার ঘুম পাড়িয়ে রাখতে জননীর যে রকম কষ্ট হয়, সেরকম কেমন একটা উদ্বেগ– খুব স্পষ্টও নয়, খুব নিরুত্তেজও নয়– এই ক বছর ধরে বোধ করে এসেছি আমি।…

জীবনানন্দের কবিতার নন্দনতত্ত্ব নিয়ে যত আলোচনা হয়, তাতে ‘বোধ’ কবিতার ভূমিকা থাকে। কিন্তু এই বিশেষ বোধটিই আমার মতে জীবনানন্দের কবিতার প্রকৃত এস্থেটিকস হিসেবে দেখা যেতে পারে। লেখা নিয়ে কোনও ঔদাসীন্য ছিল না তাঁর, বরং তাঁর সমসাময়িকদের থেকে এখানে বহুদূর এগিয়ে ছিলেন তিনি। এ-বিষয়ে আসার আগে এই প্রকাশ-অপ্রকাশের মধ্যে বোঝাপড়া কোনখানে সেই কথাটা ভেবে দেখবার। টাকাপয়সা যে বই প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত নির্দিষ্ট চাকরিহীন জীবনানন্দের ক্ষেত্রে কথাটা খুব কষ্টকর সত্যি। ১৩৩৬-এর কার্তিক মাসের পর থেকে ১৩৪২-এর আশ্বিন মাসের আগে পর্যন্ত এই ছ’বছরে, যখন তাঁর বয়স তিরিশ থেকে ছত্রিশ, যখন বিপুল জলরাশির মতো লেখা– কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, পাণ্ডুলিপির পর পাণ্ডুলিপিতে আছড়ে এসে পড়ছে– জীবনানন্দের একটি মাত্র কবিতা ছাপা হয়েছে তখন! সে কবিতার নাম ‘ক্যাম্পে’! ওই ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র ভূমিকায় যে কষ্টের কথা বলেছেন তিনি, তা তাঁকে সহজ সমাধানের দিকে না নিয়ে গিয়ে চালনা করেছে অদম্য এক আত্মস্থতার পথে। অজস্র প্রশ্ন-পরিপ্রশ্নে সাহিত্য, আর্ট, স্টাইল, বিশ্বাস, জনরুচি সব কিছুর সঙ্গে সাহিত্যের বাজারে সফলতা-নিষ্ফলতার প্রসঙ্গও বাদ যায়নি তাঁর ভাবনা থেকে। আর এই ভাবনারই প্রসারে তৈরি হয়ে উঠেছে তাঁর কবিস্বভাব, যাকে বলতে চাইছি অপ্রকাশের সৃষ্টিশক্তি।

কেন ছাপা হল না তাঁর লেখা? এই সহজ প্রশ্নের উত্তর তাই এখানে গভীর রহস্যে মোড়া। তাঁর বই প্রকাশের পয়সা ছিল না, প্রকাশক ছিল না– এরকম স্বাভাবিক সাধারণ উত্তরেই এখানে শেষ হয় না জীবনানন্দের উপাখ্যান– এই না-ছাপা, অ-দেখা, অপ্রকাশিত লেখা গুপ্ত এক রিসার্ভার বা জলাধারের মতো নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে তাঁর শব্দ সাধনার গতিমুখ, প্রবণতা। একটি বিবরণ এখানে বলি। ১৯৩২-এর গোড়ার দিকে লেখা ‘আর্টের অত্যাচার’ গল্পে উপন্যাস লেখক অবিনাশকে তার বন্ধু নিখিল বলছে:

নি– তাহলে ছ’ বছর লাগল লিখতে?

অ– হ্যাঁ। যখন বের হবে তখন মনে হবে তবুও যে আমি যা বিশ্বাস করি না, সেই পচা পুরনো জিনিশগুলো যা আমার স্টাইল নয়– সেই পচা পুরনো জিনিশ এইসব নিয়ে এক বই বেরুল।

নিখিল বললে, ‘এত তাড়াতাড়ি তোমার বিশ্বাস বদলে যাবে?’

–বিশ্বাস,আইডিয়া, স্টাইল– সব।

এসব জিনিশ কেবলই বদলাচ্ছে। কাজেই আমি যা ভেবেছি, আর্টিস্টের যা দরকার, প্রতি মুহূর্তের প্রতিদিনের নিজকার কথাকে ধরে রেখে, সেদিনকার জিনিশ বলে তখুনি তা বের করে দেওয়া।

অবিনাশ বললে, ‘কিন্তু মুস্কিল বড্ড কেউ তা ছাপাতে চাইবে না। নিজের ছাপাবার পয়সাও নেই, এদিকে লিখে ফেলে রেখেও ছাপাবার মুরোদের অপেক্ষা করে কোনও লাভ নেই। কারণ সে সুযোগ যখন আসবে তখন এ লেখার কোনও দাম নেই– আমার কাছে নেই।

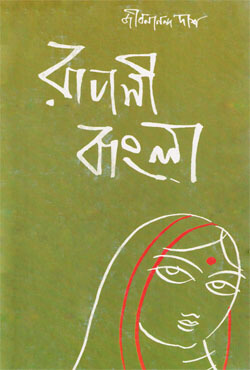

লেখার মধ্যে দিয়ে নিজেরই ভাবনা জগৎকে অতিক্রম করে গেলে, অনেক দিন পরে, সে লেখা প্রকাশের আর উদ্যম উদ্যোগ থাকে না লেখকের! নিজেরই কাজ নিজেরই স্টাইল ১২ বছর পরে অবিশ্বাস্যরকম হাস্যকর ঠেকতে পারে। নিজেরই বিশ্বাস, স্বপ্ন, ভালোবাসা মনে হতে পারে অর্থহীন ফাঁকি। তেমনই কি হয়েছিল ‘রূপসী বাংলা’ নামে খ্যাত পাণ্ডুলিপিটির? এক প্রায় বানিয়ে তোলা কালহীন স্বপ্নলব্ধ বাংলাদেশ, গ্রাম বাংলা, যাকে ঘোরের মধ্যে ‘বাংলার মুখ’ বলে মনে হয় কবির, সেই অবাস্তব দেশটাই বাস্তবিক দেখা দিল ‘বাংলার লক্ষ গ্রাম আশাহীনতায় নিঃস্তব্ধ নিঃস্তেল’ অথবা তিনি আশরীর শুনতে পান, ‘কাছে দূরে কেবলি নগর ভাঙে, গ্রামপতনের শব্দ হয়’।

ওই অপ্রকাশিত ‘রূপসী বাংলা’ অনুভবে না থাকলে বাংলার এই প্রচণ্ড বাস্তব ছবি আমরা পেতাম কীভাবে!

লেখা ছাপার সংকট তবে অনেক। হতে পারে রুচি বিপর্যয়ের সমস্যা। সমকালের পাঠক নতুন কোনও আদল বুঝতেই পারবে না, এই ভাবনা থেকেও কবি বন্ধ করে রাখতে পারেন প্রকাশ। ‘আমরা সে চারজন’ আর ‘সফলতা নিষ্ফলতা’ উপন্যাস দু’টিতে এই সংকট মীমাংসায় উপন্যাসের চরিত্রেরা কেবলই তর্ক করে চলে। পাঠক বোধ্য লেখা লিখবে তারা , নাকি, লিখবে নিজেদের আন্তরিক প্রণোদনায়? ভিড়ের হৃদয় কবে কখন বদলাবে– সে তো কারও জানা নেই। তাহলে আদৌ লিখে প্রকাশ করবে কেন কেউ? নাকি সে ততটুকুই প্রকাশ করবে যতটা সে মনে করছে সমকালীন? আর বাকিটা দূর কালের জিম্মায় রেখে যাবে তবে?

শেষ পর্যন্ত থাকল তবে প্রকাশ কথাটা, শঙ্খ ঘোষ খুব সুন্দর লিখেছেন, ‘প্রকাশ চায় মন’, আর ‘প্রচার চায় নাম’। জীবনানন্দ এই নামসর্বস্ব হয়ে তাৎক্ষণিকের ভরসায় থাকতে চাননি। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কী ভাবে তাঁর লেখা ছাপা-না-ছাপার ভাবনার সঙ্গে সংগ্রাম করে ভিড়ের সংযোগ এড়িয়ে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার রণরক্ত সফলতা-ব্যর্থতার বাইরে আরেকটি রাস্তা খুঁজে নিয়েছে। লেখা তাঁর থামেনি। ৪০ লক্ষাধিক অক্ষর ৩০ বছর ধরে কোনও প্রত্যাশা না রেখে লিখেছেন তিনি। দারিদ্র, উদ্বেগ, সীমাহীন অপমান, অজস্র ক্ষতচিহ্ন নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। অক্ষরই ঈশ্বর, আর কিছু নেই যেন।

‘কারুবাসনা’ উপন্যাসে ১৯৩৩-এ লিখছেন জীবনানন্দ:

–কবিতা লেখার ওপর আগেকার সে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি আমি।

–কেন

–মানুষের জীবন অনেক রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে স্থুল হয়ে পড়ে যেন-অবসাদ আসে, সমাপ্তির গন্ধ পাওয়া যায় যেন…নব পর্যায়ের কবিতা লিখবার আগে এই স্থূলতা ও অবসাদটাকে ধীরে ধীরে আত্মস্থ করে এর অংশ হওয়া দরকার। তাই এই কাগজ পড়ে, যা হয়েছে যা হয়নি সেই কথা ভেবে -ভেবে, জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছি।

–তাহলে নব পর্যায়ের কবিতা লিখবে তো?

–হ্যাঁ লিখব বইকি?

–হ্যাঁ লিখো, একটা কিছুতে বিশ্বাস রেখ।

এই বিশ্বাসের জোরটুকুই জীবনানন্দের সৃষ্টিশক্তি, বহিরাবয়বে যার কোনও সন্ধান কেউ পাবেন না।

নিজের লেখালিখি নিয়ে অসাড়তার বোধ থেকে বন্ধু ম্যাক্স ব্রড-কে যেমন তাঁর সব কাজ পুড়িয়ে ফেলার কথা বলেছিলেন কাফকা, তেমনই অন্য এক চিঠিতে জানাচ্ছেন:

আমি ধ্বংসে বিশ্বাস করি না। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে মাঝে মাঝে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তোমার ঘাড়েও চেপে বসে। আর সৌভাগ্য হল তুমি কখনওই সিদ্ধান্ত নিতে ভুল কর না। কেন ধ্বংস? সবথেকে জোরালো মানবিক সম্পর্ক কি কখনও বাইরের এতসব জিনিসের ওপর নির্ভর করে?

জীবনানন্দের সবচেয়ে বড় মানবিক সম্পর্ক মনে হয় অক্ষরের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে। আর বাইরের জিনিস হল প্রকাশ। তাঁর শেষ দিকের লেখায় বহিরাশ্রয়িতা-র উপমা ফিরে ফিরে আসে সভ্যতার বিক্ষিপ্ত উৎকেন্দ্রিক চেহারাটা বোঝাতে। প্রচারমুখী তাৎক্ষণিকের পাঠক সংযোগ হল এই বহিরাশ্রয়। তাৎক্ষণিকের নিন্দা-প্রশস্তিও তাই-ই। এরই উল্টোদিকে রয়েছে আরেকটি অপার্থিব শব্দসংযোগ– ‘অন্তর্যানী’! শঙ্খ ঘোষ আমাদের এই শব্দটির দিকে নির্দেশ করেছেন তাঁর ‘বট পাকুড়ের ফেনা’ বইটিতে।

নিজেরই ভেতর কে যেন চলেছে অন্তহীন এক যাত্রায়। নিজেরই মেরুদণ্ডে পাক খেয়ে রক্তে-মাংসে-শিরায়-মজ্জায় চলেছে পথ কেটে। বাইরের পৃথিবী সেই যাওয়ায় ইন্ধন। এই শক্তি নিয়ে তার ভেতর জেগে উঠছে কত ইমেজ কত অসংখ্য শব্দ সমবায়, চিন্তার এক একটি মুদ্রা যা শুধুমাত্র পরবর্তী বিভঙ্গে পৌঁছানোর জন্য। এ যেন রিলকের চার নম্বর এলেজির সেই অপার্থিব ডুমুর, যা সম্পূর্ণ হয়েই হাজির হয়, ফুল হয়ে নয়। কবিরা রচনা প্রকাশের এই অসম্পূর্ণতাকে এড়াতে চাইবেন অন্তর্যানী হয়ে। যার পথ বহুদিনের বহুজনের সাধনায় নিজের শরীরে অনুভূতি সর্বস্ব হয়ে আছে। এই হল জীবনানন্দের শরীরবোধে ক্রিয়াশীল অপ্রকাশের নন্দন। ভাষা অনুভব যেখানে ধীরে ধীরে নানা চিন্তা অসংখ্য মনোবীজের সঙ্গে নিত্য বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে শুধু মাত্র চলতে চায় অবিরাম। আলো একটা জ্বলে ওঠে নিজস্ব– মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো না পেলে নিছক ক্রিয়া বিশেষণ এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল।

এই অনুভূতি দেশ থেকে নিরন্তর আলো জ্বেলে রাখার পথ কবির পথ।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved