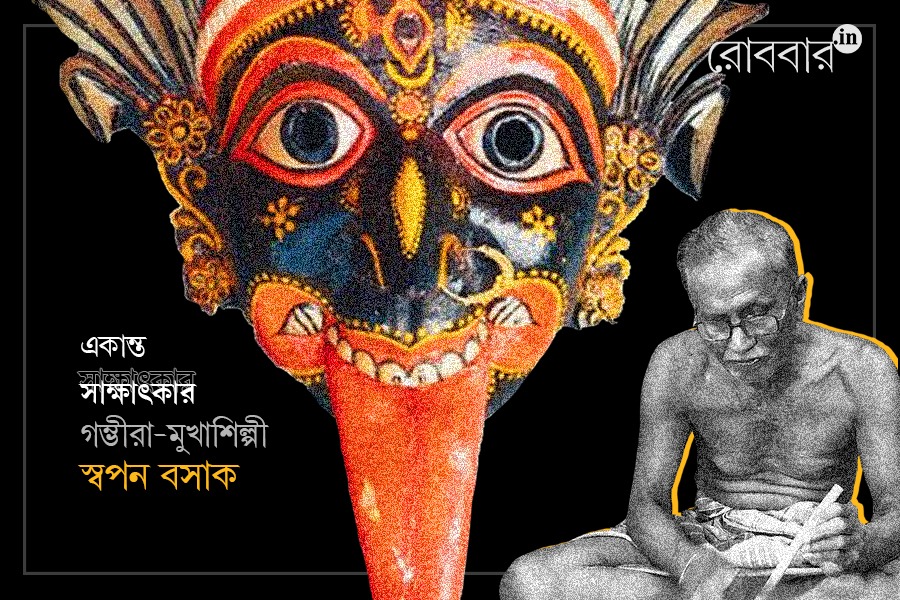

কর্মসূত্রে মালদায় ছিলাম দিনচারেক। মাঝের দুটো দিন অফিসের সময়টুকু বাদ দিয়ে ঘুরে বেরিয়েছি পুরাতন মালদার অলিতে-গলিতে। বাচামারির গম্ভীরাঘর থেকে শুরু করে চামুণ্ডাবাড়ি, ফুলবাড়ি, তারাপুর, তুঁতবাড়ি, মোখাদিপুর, নবাবগঞ্জ, তেকরা। পুরাতন বাড়ির মুখাগুলির খোঁজে। গম্ভীরা শিল্পী অরুণ বসাক থেকে নট-নাট্যকার সুব্রত বাগচি, ফুলবাড়ি গম্ভীরাঘরের পরিচারক নন্দদুলাল দত্ত থেকে মুখোশ-নর্তক পুলক অধিকারী– প্রত্যেকের মুখেই স্বপন বসাকের নাম শুনেছি বিভিন্ন সূত্রে। কারও বাড়ির গম্ভীরা-মুখা তাঁর হাতে বানানো; কারও বাড়ির পুরাতন মুখা সারিয়ে দিয়েছেন; কারও মুখা আবার প্রতি বছর রং করেন তিনি। শেষে একদিন খুঁজে খুঁজে তাঁর বাড়ি, পরে তাঁর গোলায় পৌঁছে যাওয়া। আশি ছুঁই ছুঁই বৃদ্ধের মুখে বিস্ময়– কলকাতা থেকে লোক তাঁর নাম শুনে খুঁজতে এসেছে। রসিক মানুষ, গোলায় বসেই পিঁড়ি পেতে আলাপ শুরু হল। প্রতিমা তৈরির ফাঁকে, গম্ভীরা ও মুখাশিল্প নিয়ে তাঁর সঙ্গে সেই যেটুকু কথাবার্তা– ধরা রইল এই সাক্ষাৎকারে।

স্বপনবাবুর বয়স কত হল?

অনেক বয়স হল আমার। ১৫ বছর হয়ে গেল রিটায়ারমেন্টের। ৭৫ পার হয়ে ৭৬-এ পড়ব।

আপনি তো সরকারি চাকরি করতেন?

আমি কিন্তু মাধ্যমিক ফেল। আইটিআই পড়েছি। ’৬৯ সালে ঢুকেছিলাম। ওয়েল্ডিং। তারপর সরকারি খাতায় নাম উঠল। চাকরি হল। কিন্তু এসবের পাশাপাশি যেটা সবসময় করে গেছি, সেটা হল হাতের কাজ। আমার কাকা ছিলেন মৃৎশিল্পী। চিত্তরঞ্জন বসাক। উনি বাদে আমাদের বংশে এসবের কোনও চর্চা ছিল না।

কাঠের কাজ মোটামুটি শুরু কবে থেকে?

আমার এক বন্ধু ছিল এখানে, বাংলাদেশি মিস্ত্রি, স্থানীয়ই হয়ে গেছিল একরকম। আমাদের বাড়ির অনেক কাজ করেছে সে। আমি তো ছেলেবেলায় ঘুরতাম-বেড়াতাম, ওদের হাতিয়ার নিয়ে কাজ করতাম। তো একদিন বলছে, ‘তোর হাতের তো বশ আছে রে! তুই তো ভালো কাঠ ছিলতে পারবি। ঘুরে না বেরিয়ে তুই আমাদের সঙ্গে কাজ কর না কেন!’ তো আমিও জুতে গেলুম। ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই মিস্ত্রির কাজ শিখে ফেললাম। আট-দশ বছর সেই কাজ করেছি। দরজা-জানলা-খাট সবই বানাতে পারতাম।

এর মধ্যে পাশ করে চাকরি পেয়ে গেলাম। সব ছেড়ে দিয়ে চলে গেলাম সার্ভিসে। বিরাশি সালে জলের ডিপার্টমেন্টে নলকূপ বিভাগে চাকরিতে ঢুকলাম। ২০০৯-এ রিটায়ার হলাম। কিন্তু কী নিয়ে থাকব! বসে থাকতে পারি না আমি। আড্ডা তো জীবনে দিইনি। কাকে বলে জানি না! কাজের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসি। তাই মা-কে ধরলাম। এখন মা-কে নিয়েই পড়ে আছি। মায়ের মূর্তি বানাচ্ছি…

মুখা কি এখনও বানান?

ছেলেপিলেরা ছাড়ে না তো– ‘দাদু তোমার হাতের মুখোশ পরব!’ আর মুখোশ! বয়স হয়ে গেছে। এখন অত বড় বড় কাঠ কেটে আর পারি না। কোমরে-পিঠে ব্যথা হয়। অনেকক্ষণ টানা বসে থাকার ক্ষমতাটাও এখন আর নেই। কিন্তু করতে হয়। কী করব!

মুখোশ বানানো শুরু কি সেই কাঠের কাজের সময় থেকেই?

যখন থেকে কাঠমিস্ত্রির কাজ শিখেছি, তখন থেকেই প্রতিমা বানানোরও কাজ করতাম। কাকার সঙ্গে। তো কাকাকে লোকজন বলত মুখা বানিয়ে দেওয়ার জন্য। কাকা তো কাঠ ছিলতে জানত না। তখন আমার মনে হল, আমিই চেষ্টা করে দেখি না কেন!

পুরাতন মালদায় তো প্রচুর মুখোশ আছে। সব প্রাচীন শিল্পীদের বানানো। সেগুলো যে কত যুগ আগের– আমার কাকাও বলতে পারতেন না। কিন্তু আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন কিন্তু মুখা বানানোর বিশেষ কোনও শিল্পী ছিলেন না। তো মনে হল, এই যে মাটির কাজ করি, হাতে করে মায়ের মুখ জমাই, মুখাটা একবার করে দেখি! তখন নিজের পয়সায় কাঠ এনে এনে একটা-দুটো করে করতে শুরু করলাম। করতে করতে দেখলাম, লোকের চাহিদা বেড়ে গেল। তখন বছরে দশ-পনেরোটা করে করতে লাগলাম।

তারপর যখন চাকরিতে গেলাম, মুখা বানানোর কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছিল। মা-কে কিন্তু ছাড়িনি। যেখানে পোস্টিং ছিল সেখানেও মাটির কাজ করেছি। তারপর পুরাতন মালদায়, এই ব্লকে পোস্টিং হল। তখন থেকে আবার মুখোশ বানানো শুরু করলাম। দিনের বেলা গ্রামে গ্রামে জলের কাজ করতাম, আর সন্ধেয় ঘরে ফিরে প্রতিমা আর মুখোশ।

এর মধ্যে, ’৮৩ সালে তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ থেকে সাহেবরা সব এসেছিল। আমি তো মৃৎশিল্পী, আবার কাঠেরও শিল্পী। মুখা বানানোর বিষয়টা একটু জানাজানি হল। আমার তৈরি মুখোশগুলো ওঁরা দেখলেন, ছবি তুললেন। তারপর অফিস থেকে আমায় জানাল যে মুখোশ নিয়ে শো করতে যেতে হবে। ক’দিনের শো– না, আটদিনের! আমি বললাম, আমি তো চাকরি করি গো। আমার ক্ষতি হবে। তা ওঁরা বললেন, কোনও ক্ষতি যাতে না হয় সেটা দেখবেন। মালদায় নাকি জীবিত কোনও মুখাশিল্পী নেই। তাই আমাকেই যেতে হবে। সেই যাওয়া হল। আলিপুরদুয়ার। মুখোশ নিয়ে সাত-আটদিনের ট্যুর। সরকার স্টল করে দিয়েছিল। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও সরকারই করেছিল। সেটা হওয়ার পরও আবার এসেছিল। আমি যাতে ওঁদের সঙ্গে থাকি, বিভিন্ন জায়গায় স্টল দিই, শো করি– সে কথা বলতে। কিন্তু আমার একদিকে চাকরি, অন্যদিকে মূর্তির কাজ, কাঠের কাজ। শো করতে গেলে তো সব পণ্ড হবে। তাই আমিই না করে দিই।

তারপর কাঠের কাজটা একরকম বন্ধই করে দিয়েছিলাম। রিটায়ারমেন্টের পর থেকে আবার করতে শুরু করেছি। আসলে এখন সবাই চায় নিজের নিজের মুখোশ করাব, অন্যের মুখোশ নিয়ে নাচব না। তাই সব আমার কাছে আসে। কেউ ‘দাদু’ বলে, কেউ ‘জেঠু’ বলে, আমি ‘না’ করতে পারি না; তবে আমি বলে দিই– আমার এক বছরও লাগতে পারে, দু’-বছরও লাগতে পারে, তাড়া দিলে হবে না। আমি আমার সময়-সুবিধেমতো করব। এখন ছেলে খানিক কাজটাজ জানে, সাহায্য করে, হাতিয়ার দিয়ে কাঠ কেটে দেয়– তাই হয়ে যায়।

কাঠমিস্ত্রির যা যা ‘হাতিয়ার’, মুখোশ বানাতেও কি সেই একই ‘হাতিয়ার’ লাগে?

হ্যাঁ, ওই একই ছেনি-বাটালি। আর করাত, র্যাঁদা, বুলি এইসব ছোটখাটো মেশিনটেশিন।

একখানা গাছের গুঁড়ি থেকে এই যে দেবতার জন্ম হচ্ছে– ঠিক কীভাবে ঘটে পুরো ব্যাপারটা?

প্রথমে গুঁড়ির মাপ নিতে হয়। ছোট মুখোশ হয়, বড় মুখোশ হয়। এখন যে মুখোশগুলো বানাচ্ছি সতেরো-আঠেরো ইঞ্চি থেকে শুরু করে বাইশ-পঁচিশ ইঞ্চি পর্যন্ত আছে। এই যে বাপ্পার বাড়িতে দুটো বড় মুখোশ আছে (ফুলবাড়ির মুখা, ‘বাপ্পা’ হলেন পুলকচন্দ্র অধিকারী)। আর ওর কাকার কাছে আরেকটা আছে। সেটা প্রায় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে বানানো। ওদের বাড়ির তিনটে মুখোশই আমার করা।

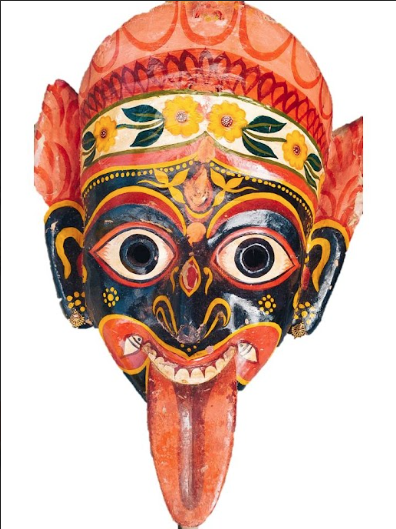

বাপ্পাদার বাড়ির দুটো মুখোশই তো দক্ষিণা কালীর?

হ্যাঁ। বড় মা আর দক্ষিণা মা। একটা নিমকাঠের, অন্যটা বেলকাঠ।

ফুলবাড়ির গম্ভীরাঘরে যে প্রাচীন তারা কালীর মুখাটা আছে, মাটির মুখা, সেটাও তো আপনারই সারানো?

হ্যাঁ, মাটির মুখা। একবার নাচার সময়ে পড়ে গিয়ে তিন টুকরো হয়ে গেছিল। আমি যেহেতু মাটির কাজ করি, আমায় দিয়েছিলেন। আমি তার-টার দিয়ে বেঁধে কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়েছিলাম। ওটা অনেক পুরোনো মুখা। এইরকম করতে করতেই তো লোক জেনে গেছে। এখন সবাই এসে ধরে।

যে কথা হচ্ছিল, মুখা বানানোর পদ্ধতি নিয়ে, মাপ নেওয়ার পর কী করা হয়?

হ্যাঁ। মাপ হল। তার আগে কিন্তু কাঠ বাছাই করতে হবে। একটা ঠিকঠাক কাঠের গুঁড়ি থেকে একটা মুখা হয়ে যাবে। কিন্তু কাঠ পাতলা হতে হবে। খুব মোটা হলে কাটতে অসুবিধে হয়। এখন মুখোশ তো এমনি এমনি মুখে বাঁধা যায় না। কাঠের জিনিস, চাপ পড়লে চামড়া কেটে যাবে। তাই কাপড় বেঁধে তার ওপর মুখা পরতে হয়। সেই বেড়ের মাপটাও নিতে হবে। কাপড় দিয়ে খ্যাঁটায় বাঁধলে ব্যাপারটা ঢলপলে হয় না। বেড়টা একফুট দেড়ফুট নিতেই হবে। একটু মোটা হলেও ক্ষতি নেই। কাটতে সময় লাগবে এই আর কী। কিন্তু সরু হয়ে গেলে মুশকিল। পরা যাবে না।

এই যে চামুণ্ডা, বামা কালী, দক্ষিণা কালী, তারা কালী, স্বর্ণ কালী, মশান-মশানি, নৃসিংহ– এদের প্রত্যেকের চোখ-নাকের অবস্থানের তো নির্দিষ্ট মাপ আছে?

সব চোখের আন্দাজে। কোনো মাপ নেই। চোখে দেখি, কাঠে তুলি। এই যে মায়ের মূর্তি করি, আবার রাক্ষসেরও করি, সেটা কি মাপ নিয়ে করতে হয়? নিজের চোখটা ঠিক রাখতে হবে, জ্ঞানটা ঠিক রাখতে হবে, তাহলে হাতও ঠিক চলবে। হাতের ব্যালেন্স ঠিক রাখতে হবে। কাঠের আঁশ ঠিক দেখতে হবে– সোজা আঁশ উল্টো আঁশ না বুঝে বাটালি চালিয়ে দিলেই কাঠ ফেটে যাবে। তখন পুরোটাই নষ্ট! চোখ, জ্ঞান আর হাত– এই তিনে ভর করেই মুখা। এইভাবেই হয়।

মুখার যে সূক্ষ্ম অলংকরণধর্মী কাজগুলো– সাজে, মুকুটে যেগুলো থাকে, সেগুলোও কি একেবারেই কেটে নেন?

না। প্রথম দফায় গুঁড়ি থেকে কেটে কেটে মুখাটা বের করা হয়। প্রাথমিক মুখোশটা বেরিয়ে গেলে কাঠ তৈরি হয়ে গেল। শিরিষ দিয়ে ঘষে ফ্রেশ করে নিই তারপর। এবার ভেতরের খোদাই, ছোট ছোট কাজগুলো করা। এই সময় একটু বেশি খুদে কাঠ হালকা করে নেওয়ার কাজটাও করে নিতে হয়। কেউ হালকা করতে চাইলে করে দিই, কারণ নাচতে হবে তো, ভারী হলে কষ্ট বেশি। তবে অন্তত হাফ ইঞ্চি বা পাঁচ সুতো বেধ না রাখলে মুখোশ টেকসই হয় না।

যাই হোক, খোদা হয়ে গেলে বাঁধার জন্য যেখানে যেখানে ছ্যাঁদা করতে হয়ে সেসব করা হবে। জিভটা কিন্তু আমরা আলাদা করে বানাই। আলাদা না করলে, ওই জায়গাটায় ফাঁক না রাখলে, যারা নাচ করবে– তাদের দম নিতে অসুবিধে হবে।

হ্যাঁ, এটা আমি দেখেছি। কিন্তু এর কারণটা জানতাম না। আচ্ছা, মুখার ওপর কি অয়েল পেইন্ট ব্যবহার করেন আপনারা?

অয়েল পেইন্ট করা যায়। তাতে রংটা অনেক দিন টেকেও। কিন্তু নাচের সময়, বা মুখোশ পরার সময় এতবার হাত দেওয়া হয় মুখোশে যে তাতে অয়েল পেইন্টের উজ্জ্বল ভাবটাই নষ্ট হয়ে যায়। হাতের ছাপ পড়ে। দাগ হয়ে যায়। তাছাড়া নিত্য পুজো হয় তো। ফুল বেলপাতা জল চন্দন সব পড়ে রংটা নষ্ট হয়ে যায়। খারাপ দেখায়। তাই আমি কাঁচা রং ব্যবহার করি। মানে প্রতিমার ক্ষেত্রে যে রং করা হয় সেটাই। রং কিনে এনে, তেঁতুল জ্বাল দিয়ে আঠা বের করে, সেই আঠার সঙ্গে মিশিয়ে এই রংটা বানানো হয়।

পটচিত্রের ক্ষেত্রেও দেখেছি এরকম তেঁতুলের আঠার মিশেল দেওয়া হয়।

হ্যাঁ। ঠিক তাই। এই যে নাচ হয়ে গেলে জলে স্নান করিয়ে মুখোশ তুলে রাখা হয়– আঠা না দিলে, স্নান করানোর সময় সব রং উঠে যাবে। আর অয়েল পেইন্টের যে চকচকে ভাবটা– ওটা কাঁচা রঙের ওপর গর্জন তেল দিয়ে দিলেই চলে আসবে। একেবারে নতুন মুখার মতো লাগবে।

গম্ভীরার কয়েকটা চরিত্র তো রং দেখেই আলাদা করে চেনা যায়। কিন্তু তারা কালী, বামা কালী, মশান-মশানী (শ্মশান-শ্মশানী), স্বর্ণ– এঁদের তো সবার রং এক। সেক্ষেত্রে পার্থক্য কীভাবে করেন?

এমনিতে চামুণ্ডা মুখোশ হলুদ, দক্ষিণা কালী কালো আর নৃসিংহ সাদা। এমনটাই চলে আসছে। আর বাকি যাঁদের কথা বললেন তাঁরা সব নামে আলাদা, মুখে কোনও পার্থক্য নেই। আসলে যে নামেই ডাকা হোক সবই তো একজন।

তারা কালীর ক্ষেত্রে কিন্তু সাজে, মানে মুকুটে এক বা একাধিক তারা চিহ্ন দেখেছি…

হ্যাঁ, সেটা অনেকে দেয়। কিন্তু এই তারাপুরে যে তারা কালী আছে, সেখানে পিতলের মুখোশও আছে। সেখানে কোনও তারা পাবেন না। আসলে মুখোশটা তো একটা প্রতীক, যে যেভাবে মা-কে চায়, সে সেভাবে বানিয়ে নেয়।

আচ্ছা, পুরাতন মালদার বেশিরভাগ মুখাই দেখেছি বেলকাঠ অথবা নিমকাঠের তৈরি। সেটার কি কোনও বিশেষ কারণ আছে?

এমনিতে দেখুন, লোক বলবে দেবত্ব কাঠ। কাঠের দেবমূর্তি তো নিম আর বেলকাঠেই বানানো হয়। সেটা একটা রীতি। কিন্তু আসল কথা হল নিম আর বেলকাঠে ঘুণ প্রায় ধরে না। টেকসই, এবং অনেক দিন চলে। তাই এই দুটো কাঠেই মুখা বানানো হয়। না হলে সব কাঠেই মুখা বানানো যেতে পারে।

একটা মুখা বানাতে তাও কতদিন সময় লাগে আপনার?

এক কালে, যখন ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স ছিল, পনেরো দিনে দুটো মুখাও করেছি। সকালে বসতাম, রাত্তির সাতটায় উঠতাম। খালি খাবার সময়টুকু বাদ। এখন একমাসেও একটা বানিয়ে উঠতে পারি না।

কিন্তু কাঠ তো এখনও আপনার কথা শোনে…

শোনে কি?

শোনে। শোনে। এই দুদিনে বাচামারি থেকে নবাবগঞ্জ অবধি প্রায় আঠেরোটা বাড়ির মুখা দেখেছি। তার মধ্যে নতুন মুখাগুলোর বেশিরভাগই তো আপনার হাতে বানানো। আর পুরাতন মুখাগুলোর প্রায় সবকটাই রং হয় আপনার হাতে। কাঠ আপনার কথা না শুনলে কি এসব হত?

তাহলে শোনে বোধহয়। এই বাড়ির পিছনেই তো তারা কালী মন্দির। ওঁদের বাড়িতে দুটো মুখোশ আছে। বহু পুরাতন। দেখতে খুব সুন্দর। তারপর তুঁতবাড়ি, চামুণ্ডাবাড়ি। সবকটাই আমার হাতে রং হয়। ফুলবাড়ির মুখার কথা তো বললামই। ওল্ড মালদা স্টেশনের কাছেও একজনের বাড়ির মুখা আমার বানানো। সেটা আবার মাটির মুখোশ।

নবাবগঞ্জের বালিয়া মুখোশটাও তো আপনি রং করেন?

হ্যাঁ। ও আমাকে ছাড়া রং করাবেই না। ওটাও মাটির।

এখন তো পেপার পাল্পের মুখোশও হচ্ছে?

হ্যাঁ। পেপার পাল্পের মুখোশ কিন্তু কাঠের মতো নয়। ডাইস ছাড়া পেপার পাল্পের মুখোশ বানানো যাবে না। মাটির ডাইস করে তার উপরে আঠা দিয়ে কাগজ বসিয়ে বসিয়ে, তারপর কাপড় সেট করে তৈরি হয় পাল্পের মুখোশ। তার ওপর রং করা হয়।

আপনি বানান পেপার পাল্পের মুখোশ?

সেভাবে বানাই না। আমি যেটা শিখেছি সেটাই বানাই। মাটির কাজ পারি, কাঠের কাজ পারি। ও-দুটো ছাড়া আর কিছু বানাতে ইচ্ছে হয় না। এমনিতেই প্রতিমা বানিয়ে কূল পাই না আমি। গম্ভীরার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আজকের নয়। একসময় প্রতি বছর নাচতাম। গানও গেয়েছি। গানের দল আমাদের ছিল না। আমাদের পাড়াতে ছিল নিশীথ বসাক, অরুণ বসাক। দুজনেই এখনও বেঁচে আছেন। ওঁরা এখনও গান করেন, গান বাঁধেন। ওঁদের সঙ্গে থেকে থেকেই শিখেছি।

এই যে এতদিন ধরে যে গম্ভীরা দেখছেন, করছেন, মুখা বানাচ্ছেন– এই সংস্কৃতিটা কি আগের মতোই আছে, না খানিক বদলেছে?

বদলেছে তো বটেই। আগেকার নাচের সঙ্গে এখনকার নাচের পার্থক্য আছে। এখন যে ছদ্মবেশটা হয় সেটা একটা দেখার মতো জিনিস! নাচটা অবশ্য সেরকম নেই। এখনকার ছেলেপিলে সেরকম নাচ জানে না। আগেকার মতো ঢাকিও এখন আর নেই। আগে আসলে নিয়মিত অভ্যাসটা ছিল। তখন ঢাকিরাই নাচের তাল শিখিয়ে দিতেন নাচনেদারকে। আর শেখাটা তো আগে পরম্পরায় ছিল। হয়তো আমি নাচিয়ে, আমার ছেলে বা ভাইপো বা পাড়ার অন্য বাচ্চাকাচ্চারা ছোট থেকেই আমার পায়ে পায়ে ঘুরছে, নাচ দেখছে, রিহার্সাল দেখছে– এভাবেই সবাই শিখে যেত। এখন সেটা আর হয় না। এই যে বাপ্পাদের বাড়ি, ওর ঠাকুরদাদা নাচত, বাবাও নাচত, সেই দেখাদেখি ওরাও শিখেছে, এখন নাচে।

বাপ্পাদার দাদু তো ভোলাঘাটের মানুষ ছিলেন। ক্ষীরোদগোপাল অধিকারী। শুনেছি উনি একসময় নাচ শেখাতেনও।

হ্যাঁ। ওই ভোলাঘাটের গম্ভীরার নাচটা তো এখানে এল ওঁর মাধ্যমেই। আর সেটা ওদের রক্তে মিশে গেছে, বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। মুখোশ-টুখোশ আগে কিছুই ছিল না ওদের। আগে অন্যদের থেকে নিয়ে নাচ করত। এখন আমার বানানো মুখোশটা নিয়েই নাচে।

আবার অনেকের আগ্রহ থাকে। শখে শেখে। নাচ দেখতে দেখতে, বাজনার তাল শুনতে শুনতে শেখে। বাজনার তাল খুব গুরুত্বপূর্ণ। চামুণ্ডার তাল একরকম, নৃসিংহের তাল আরেকরকম, মশান-মশানী আবার অন্যরকম। কোনটার পর কোনটা নাচা হচ্ছে সেটাও শিখতে হয়। জ্ঞানটা না থাকলে হবে না। চামুণ্ডার তাল যেমন, গুরুগুরুগুরুগুরু তাং ধা না/ তা তা ধা না/ তা ধা না তা/ তাং ধা না/ তা তা ধা না/ গুরুগুরুগুরুগুরু তা নাক্/ ধ ধাং/ ধা নাক্/ না তাং/ তা নাক্/ ধ ধাং/ গুরুগুরুগুরুগুরু তাং ধা না/ তা তা ধা না/ তা তা ধা না/ তা ধা না তা অর্থাৎ চার-চার করে যাবে। আবার কালীর তাল– গুরুগুরুগুরুগুরু তাং ধানা ধাং/ তা নাক্ ধাধাং/ তাং ধানা ধাং/ তা নাক্ ধাধাং/ ধা ধাং না তাং/ ধা ধাং না তাং অর্থাৎ তিন-তিন ছন্দে। এই তালগুলো এত ছোট থেকে শুনছি যে একটা ভুল বাজলে সঙ্গে সঙ্গে কানে লাগবে। বাপ্পার ছোটভাই তো এখন ঢাক বাজাতে শিখে গেছে। এত ভালো তাল দেয় যে বড় বড় ঢাকিদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। খুব সুন্দর বাজায়।

এখন তো একটা কুড়ি-বাইশ ইঞ্চির মুখোশ করাতে বাইশ-পঁচিশ হাজার টাকা পড়ে?

হ্যাঁ। কখনও কখনও তারও বেশি। সাজ বেশি হলে দাম বেশি। তারপর আবার মাঝের লোক চলে এলে তো দাম বাড়বেই। আমি যখন প্রথম মুখোশ করেছি, ষাট-সত্তর টাকায় মুখোশ বেচতাম। সেই মুখোশ এখন ষোল হাজার আঠেরো হাজার দাম হয়েছে। তবে হ্যাঁ, তখনও যে নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতাম, এখনো তার কিছুমাত্র কমেনি। বরং আরো ভালো করার চেষ্টা করেছি। সেটা আদৌ হয়েছে কিনা যাঁরা কিনেছেন তাঁরা বলতে পারবেন।

একটা মজার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে। পুরাতন মালদার মুখা নিয়ে প্রচুর অলৌকিক গল্প শোনা যায়। আপনি যে এতদিন ধরে মুখোশ বানাচ্ছেন, আপনার এমন কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি?

না, না, আমি অলৌকিক বলে কিছু বুঝি না। শিল্পী শিল্পীর মতো মুখোশ বানাই। বানাতে গিয়ে পা লেগে গেল, হাত লেগে গেল– এসব ভাবিও না। কোন মুখোশ তান্ত্রিকের মুখোশ ছিল, কোন মুখোশে জড়ি দেওয়া আছে, মন্ত্র করা আছে– এসব আমি কোনও দিন মানিনি। মা ছেলের কাছে এসেছেন, ছেলে হিসেবে যত্ন নিয়ে রং করে দিই ব্যস!

শুনেছি অনেক কিছু। কোনও কোনও মুখোশ নাকি রাতে ঠোকাঠুকি লাগে। কোনও মুখোশ বাকিদের ফেলে দেয়। কিংবা কোনও মুখোশে কোনও তান্ত্রিক জড়ি ভরে দিয়েছেন চড়িয়ে দেওয়ার জন্য, জাগ্রত করার জন্য। দেখেওছি, ড্রিল করতে গিয়ে কাঠের ভেতর থেকে জড়ি বেরিয়ে এসেছে। এসবের সত্যি মিথ্যে জানি না, সবটাই শোনা কথা।

মুখাশিল্পী হিসেবে কোনও সম্মান, বা পুরস্কার পেয়েছেন?

না। পুরস্কার মানে, কাজ করেছি, কাজ দেখে লোক ভালো বলেছে– এটাই। এই যে এত লোকের অনুরোধ, ভালোবাসা; এত কাজ আসে যে অসুস্থ শরীর নিয়েও কাজ করে যেতে হয়। এটাই তো পুরস্কার! এক সময় পুরাতন মালদার সবকটা বড় দুর্গাপুজোর ঠাকুর আমি করতাম। বায়নার পর বায়না। সেটা কি পুরস্কার নয়!

আর যদি সরকারি পুরস্কারের কথা বলেন, আমি বলব, সরকার তো শিল্পটার দিকেই চেয়ে দ্যাখে না। এই যে মালদার গম্ভীরা নিয়ে এত কথা হয়। একটা মুখা বানানোর ইশকুল, বা একটা প্রশিক্ষণ শিবির কি করায়? তাহলে এই ঐতিহ্যটা কী করে থাকবে! আমার কাছে অনেকেই আসে, বসে কাজ দেখে। আমি বলি কাঠ নিয়ে আয়, আমার পাশে বসে কাট, আমি ভুল দেখিয়ে দেব। কিন্তু সবাই ওই ‘করব’ বলেই চলে যায়। এটাও আরেকটা দিক। চেষ্টা, নিষ্ঠা– দুই-ই চাই। না থাকলে হবে না কিন্তু।

বর্তমানে মালদায় কতজন মুখাশিল্পী আছেন?

শিল্পী আছে। অনেকেই তো এখন কাঠের মুখোশ বানান। কুশমণ্ডিতেই একজন আছেন। মহানন্দার ওপারে আছে। কিন্তু কাজ ভালো হচ্ছে না। এমনও হয়েছে অন্য শিল্পীর কাটা মুখোশ আমার কাছে নিয়ে এসেছে, একটু ভালো করে দেওয়ার জন্য। আবার নতুন করে কেটে রং করে দিয়েছি। আসলে শুধু কাঠের মিস্ত্রী হলে হবে না; আগে মৃৎশিল্পী হতে হবে। প্রতিমা না বানালে মুখোশের আদল কিছুতেই ঠিক আসবে না। আবার বাংলাদেশে একরকম মুখোশ হয়। সেটা এখানকার গম্ভীরার মতো না। এখানে কিছু বাংলাদেশি শিল্পী আছেন। তাঁরা সেটা দেখে অভ্যস্ত, ফলে এখানকার আদলটা ঠিক আনতে পারেন না।

আপনার ছেলেও তো চমৎকার মাটির প্রতিমা বানান। উনি কি মুখোশও বানান?

না, করতে দিলে হয়তো করে দেবে। কিন্তু শেখেনি কখনো। নিয়মিত খরিদ্দার না থাকলে শিখিয়েই বা কী হবে! প্রতিমা তো বিসর্জন হয়। ফি বছর লোকে নতুন করে কেনে। মুখোশ তো একটা হয়ে গেল মানে রয়ে গেল।

তবে একটা কথা বলব– এখন কিন্তু মালদার থেকে কলকাতার অর্ডার বেশি আসে। মানে ঘর সাজানোর জন্য শহরের লোক মুখোশ কিনছে। সেটা একটা ভালো দিক। সেটা যদি আরো বাড়ে তবে মুখোশ শিল্পটা আরো কিছুদিন বাঁচবে।

শেষ কয়েক বছরে মালদার গম্ভীরা কিন্তু সংস্কৃতি হিসেবে অনেকটা জনপ্রিয় হয়েছে। তার আগে একটা ভাঁটার সময় এসেছিল। কিন্তু শেষ এক দশকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী যদি দেখি, তবে মুখাশিল্পীর সংখ্যাও বাড়া উচিত বলে মনে হয়। সেটা কি আদৌ হয়েছে?

না। এই হিসেবটা ঠিক এরকম নয়। গম্ভীরার জনপ্রিয়তা বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু মুখোশ বিক্রি বাড়েনি। কেউ যদি মুখোশ না কেনে তবে কেন শিল্পীরা মুখোশ বানাবে? এখন যারা মুখোশ-নাচ নাচে তারা কিন্তু সবাই গরিব ঘরের ছেলে। ফলে তাদের কিন্তু মুখোশ কেনার সামর্থ নেই। তারা অন্যের মুখোশ নিয়ে নাচে। আর নিজেদের মুখোশ যাদের আছে, তারা কিন্তু সংখ্যায় খুবই অল্প। সুতরাং মাসে যদি একটা মুখোশও বিক্রি না হয় তাহলে মুখোশ বানিয়ে সংসার চালানোর কথা কেউ ভাববে?

এখনকার গম্ভীরায় এই শ্রেণিভেদটা খুব বেশি। আগে এটা ছিল না। আমার বাবারই তো চোদ্দ-পনেরো বিঘে জমি ছিল। আমি কেন মুখোশ বানাতে এলাম! আগ্রহটা থাকতে হবে। এখন যাদের মুখোশ কেনার মতো অর্থ আছে, তাদের গম্ভীরায় অংশগ্রহণ কেবল নাচ দেখা, ছবি তোলা আর ফেসবুক লাইভ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিল্পটা এখন একটা অর্থনৈতিক শ্রেণির মধ্যেই আটকে পড়েছে। বাকিদের কোনও ভূমিকা নেই।

এবং কোথাও গিয়ে গম্ভীরা যে একটা মরশুমি শিল্প– সেই বিষয়টাও বোধহয় এখানে প্রাসঙ্গিক?

হ্যাঁ। সেটাও একটা সমস্যা। বৈশাখ এলেই কেবল গম্ভীরা। বাকি মাসগুলোতে তো নেচে পয়সা আসে না। যারা নাচে তারা তো আসলে পয়সার জন্যেই নাচে। খেপ খাটার মতো। সারা বছর তারা অন্য কাজ করে।

আরেকটা মজার ব্যাপার হল, ‘সং’ বা ‘ছদ্মবেশ’ যখন হয় তখন কিন্তু এই শ্রেণিভেদটা থাকে না। তখন বড়োলোকের ছেলেরাই বেশি সাজে। আসলে প্রাইজ থাকে তো। এখানকার প্রত্যেকটা স্টেজে ছদ্মবেশ ধারণের পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই প্রলোভনে সকলেই সাজতে আসে। এবং সেটা সহজ। মাথায় দশ কেজির মুখোশ বেঁধে নাচার মতো কঠিন নয়।

আপনার গোলায় এত মনসামূর্তি দেখে একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে। গম্ভীরার পাশাপাশি মালদায় একসময় মনসার গান আর রামায়ণ পালার খুব চল ছিল। সেটা কি এখনও রয়েছে?

না, নেই। আসলে আগে মানুষের এন্টারটেইনমেন্ট কম ছিল তো। এসব দেখার আগ্রহ থাকত, ধৈর্য থাকত। এখন তো টিভি আছে, মোবাইল আছে। এখন আর এসব কেউ দেখতে আসে না। মনসার গান আমরা ছেলেবেলায় অনেক শুনেছি। পুরাতন মালদা তখন বর্ষায় পুরো ভেসে যেত। সাঁতার কেটেছি কত ঐ জলে। মহানন্দা থেকে বেহুলা। আমরা ভেলা নিয়ে বেরোতাম। আর ভেলার উপর বসে ঐ গানগুলো গাইতাম। জীবনের প্রতি, শিল্পের প্রতি এই ভালোবাসাটা প্রয়োজন।

এই যে আমরা মুখোশ-নাচ নাচতাম, আমি তো উপোস করে নাচতাম। আর এখন যারা নাচে, একটা লোককেও পাবেন না যে নেশা না-করে নাচছে!

শিল্পী হিসেবে কোন অপ্রাপ্তি রয়েছে বলে মনে হয়, স্বপনবাবু?

না। অপ্রাপ্তি কোথায়! সবটাই তো প্রাপ্তি। এই যে আপনি এতদূর থেকে ছুটে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য, মুখোশ দেখতে চাইলেন। ছিয়াত্তর বছর বয়সে এসে, আপনার এই আগ্রহটাই তো আমার প্রাপ্তি। কতদিন বাঁচব জানি না, এগুলোই থেকে যাবে।

আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। নমস্কার নেবেন। ধন্যবাদ।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved